演劇に至る歩み

- 最初に演劇に関わるようになったきっかけを聞かせてください。

- 高校のクラブ活動で映画演劇部に入ったのがきっかけです。小・中学生の頃から映画を撮りたいと思っていて、名前に“映画”と付いていたので入ったのですが、ただの演劇部だった(笑)。いわゆる高校演劇だったのでそのままやるのがキツくて、それなら自分で台本を書いたほうがいいなと思ってやって県大会で賞をもらったこともあります。

- どうして映画を撮りたいと思ったのですか。

- 子どもの頃は病気がちでよく病院に通っていて、注射が嫌いでしょっちゅう泣いていた。それで母親ががまんしたご褒美にとレンタルビデオを借りてくれるようになりました。古い名作映画、キートンとかチャップリンとかから見始めました。コメディが好きで、特にチャップリンは、自伝を読んで、貧しいところから這い上がっていく成り上がり感がカッコよくて、彼の笑いのバックグラウンドに触れて衝撃を受けました。ただ、専らビデオで見ていたので、映画館こそが映画だ、という人に対しては若干コンプレックスがあります。それと、祖父が山梨の写真クラブの代表をやっていて、クラシックギターを弾いたり、レコードやCDをたくさん持っていてジャズを聴いているような人だったので、そういう環境も影響していると思います。

- 演劇や映画で影響を受けた作家はいますか。

- 別役実さんは凄く好きでした。それから映画監督のウッディ・アレン。初期のコメディ映画『アニー・ホール』でウッディ・アレン演じるコメディアンのアルビー・シンガーが、過去の出来事である自分の子ども時代のシーンに登場して見ているところとか、面白いと思っていました。そういうのは今の作品づくりに影響していると思います。

- 大学は、平田オリザさんが教授として演劇の指導をしていた桜美林大学に進学します。演劇を続けたいと思ったのですか。

- やっぱり映画が撮りたくて、実は美術大学を目指していたのですが、当時付き合っていた彼女が志しもないのに同じ大学を志望するというのですっかり向学意欲が覚めてしまって。迷っていたら、演劇部の先生が「平田オリザさんという人がいるよ」と桜美林を薦めてくれました。それで初めてオリザさんを知って本を読んだら面白かったので進学を決めました。そしたら、オリザさんは大阪大学に移られて、結局、入れ違いでした(笑)。

- 2006年4月に移られたから、本当に入れ違いですよね。じゃあ、やっぱり映画をやろう、とは思わなかったのですか。

- 生意気ですが、なぜか映画は僕が本当に映画を撮るべき人間なら、いつか撮れると思ったんです。独学という道もあるし、それより知らない演劇を勉強しようと思いました。

クリエーター集団を目指した範宙遊泳の旗揚げ

- 入学した翌年、2007年には劇団を旗揚げしていますが、それはどうしてですか。

-

オリザさんがいないのなら、自分で実践しながら学ぶしかないと思い、仲良くなったやつに片っ端から声を掛けてすぐに劇団を立ち上げました。当時の学生はみんな公演に向けて人を集めるユニット志向、プロデュース志向で、劇団を旗揚げする人はあまりいなかった。僕はそれでは人が育たないし、表現も熟成しないので良くないと思っていました。

それと、当時はオリザさんの影響が大きくて、学内で演劇活動を行っている学生はみんな現代口語演劇というスタイルでした。でも、そういうみんなが同じことをやるのは違うんじゃないかと漠然と感じていて、僕は違うスタイルでやっていました。 - 2年先輩には藤田貴大さんがいて、同じ2007年に劇団ではなく、俳優もスタッフも固定しないマームとジプシーを立ち上げています。

- そうでしたね。僕のほうは劇団といっても、「演出家と俳優」というピラミッド型の組織ではなく、みんながクリエーターとして才能がある集合体みたいな感じになれればと考えていました。だから劇団というより、集団と名乗りたいと思っていました。

- 2010年にたかくらかずきさんが加入しています。彼は東京造形大学ですよね。

-

はい。実は2009年に、一緒にやっていた仲間が一挙に就職してしまったんです。僕は劇団員に「就職したい気持ちがあるのならしたほうが良い」と推奨していたので。結局、望んでもいないのに、卒業と同時にプロデュースユニットになっちゃったわけです。

その頃、公演のチラシを作ってくれていた東京造形大学の友人からたかくらを紹介されて、卒展を見に行ったら、彼の作品がとても演劇的だったんです。大まかに言うと、「武器を装備する」というコンセプトで、武器がたくさん置いてあり、「武器を持ってビデオカメラの前でポーズを取ってください」と紙に書いてある。要は、自分が「勇者」になった姿をカメラに収めるというもので、身体を動かせるところが演劇的で面白いなと思って、僕も武器を持って格好付けた。そうしたら、実はカメラは回っていないというどんでん返しがあり、やられた!と思いました。それで置いてあった名刺の連絡先に連絡しました。 - それですぐに一緒にやろうということになったのですか。

- なりました。たかくらの方も、美術の「作品/鑑賞者」という関係じゃないことをやりたいと思っていて、次はもう演劇しかないと考えていたようです。作品と鑑賞者の「間」の何か、動きというか、ライブというか、参加型というか、そういう動くものを彼も目指していたので、話が合った。それと偶然なのですが、実は同郷だったんです。共通点もいっぱいあって、気がついたら一緒にやっていました。

- 初期の作品の着ぐるみや美術は、たかくらさんのデザインですか。

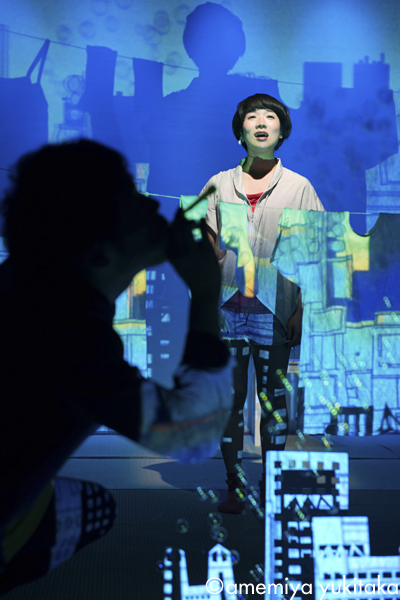

- そうです。彼が今得意としているのは、ドット絵のゲームみたいな表現ですが、当時からそういうちょっと懐かしい、ポップでノスタルジックなセンスがありました。

- たかくらさんはどのように創作プロセスに関わっていたのですか。

- 今のかたちに落ち着くまでは結構大変でした。最初は、彼がやりたいことをバンと出して、僕もそれを極力取り入れていこうとしたのですが、作品として上手くバランスが取れない。舞台美術でここは赤だと言われても、そうすると目線がずっとそこに行って役者に行かないとか。そういうことが劇場入りしてはじめてわかる。これはちょっとバランスを取らないとダメだなと思いました。

- そもそもの作品のつくり方は共同創作なのですか、それとも山本さんのプランが先にあるのですか。

- 僕は、脚本をきちんと書きたいし、戯曲として残したいと思っています。ですから、たかくらの役割りは美術監督で、最近は宣伝美術とか、範宙遊泳の見せ方についても考えています。

- クリエーター集団としての仕事が上手く噛み合ったと思う最初の作品は何ですか。

- 『範宙遊泳の宇宙冒険記3D』(2011年)ですね。展示と演劇で構成したもので、演劇はたかくらが舞台美術から少し身を引いて関わってくれて、全体の血の巡りが良くなった作品でした。

- 俳優とはどのような関わり方をしているのですか。

- 僕が俳優に言い続けていることは、「演技するのが役割、みたいな取り組みをしないでほしい」ということです。創作の生みの苦しみのことをわかっていないとできないこともあるので、彼らとはお互い作り手として話したいと思っています。例えば、埜本幸良は映画を撮るし、大橋一輝は日本舞踊をやっていて、熊川ふみはアクセサリーを作ったりしています。範宙遊泳の俳優はつくり手としての顔がもう1つある、という感じでいたい。ですから、彼らとは演技に直接関係なくても、見に行ってよかった芸術の話とかもします。そういう関係を築きたいし、ある程度築けていると思います。

文字のスーパーインポーズによる演劇の可能性を拓いた『幼女X』

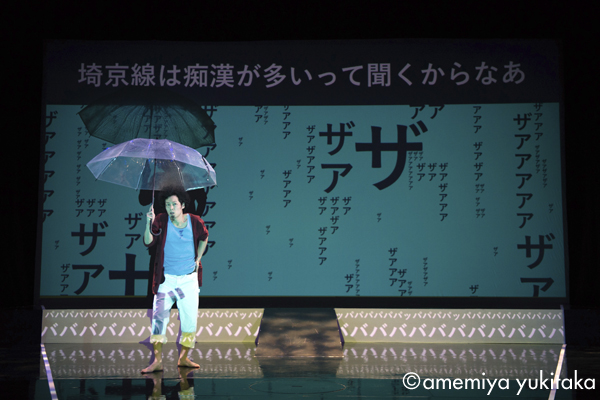

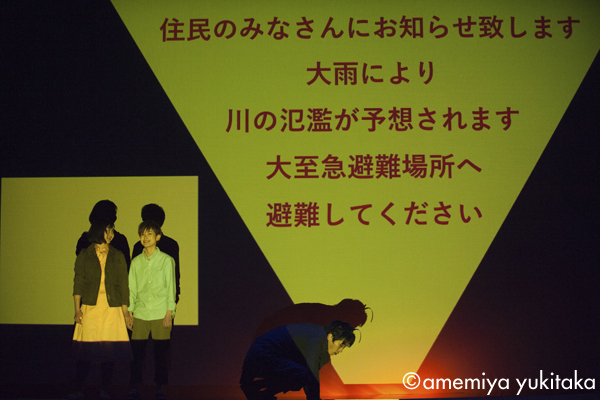

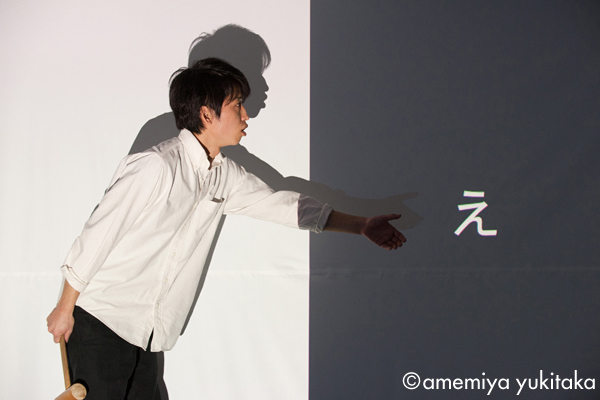

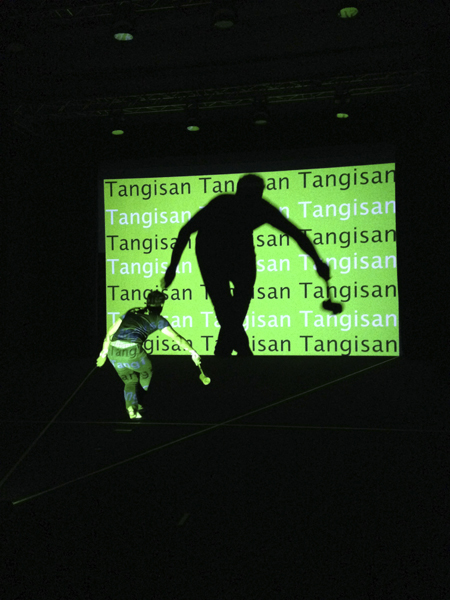

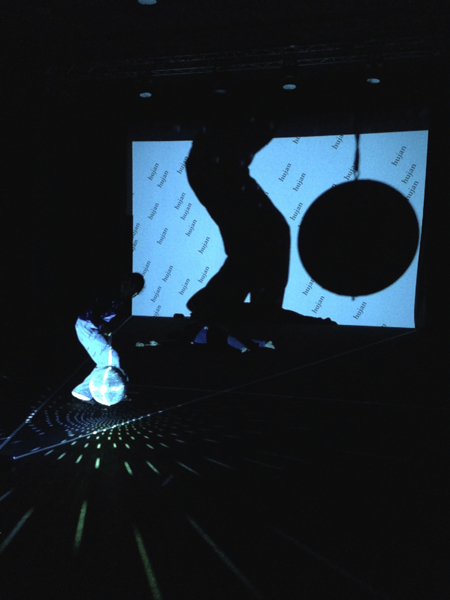

- 2013年2月、「範宙遊泳展─幼女Xの人生で一番楽しい数時間─」の一部として初演されたのが『幼女X』です。展示という体裁のなかで、前半が山本さんによる一人芝居『楽しい時間』、後半が60分程度の『幼女X』でした。『幼女X』は、二人の男優と舞台背景に映し出される文字(台詞)との絡みによって上演された革新的なものでした。2013年の東京が舞台で、連続幼女強姦殺害事件が起こっているという設定になっています。男優が「男(姉の元彼)」「弟」「姉の夫」を演じ、その他の人物は登場しませんが、台詞が客席に設置されたプロジェクターによって舞台背景に文字で投影され、まるで映画のスーパーインポーズのような多重焼き付けで場面がつくられる。その文字の大きさや形や動きで言葉を発している人物の気持ちが表現されるというものでした。どうしてこのようなそれまでの作風と全く異なるスタイルになったのですか。

-

戯曲を書いている時には、この台詞、この言葉はこれでいいと思っても、実際に俳優に読んでもらうとガッカリするという経験が何度もありました。僕の想像力が足りなくて言葉が間違っているのかとも思ったのですが、文字で見る分には言葉の流れとかも悪くない。それなのになぜ読むとダメなのか、理由がわからなくて、一度は諦めて音声にしたときによくなるように口語劇っぽく、会話劇っぽく書き直しました。それを一番極端にやったのが『東京アメリカ』(2008年初演・2012年再演)です。芝居の稽古中という設定で、演出家が「ストップ!」と言ったりする、要は楽屋ものです。劇中劇の脚本は、音声にするとうまくいかなかった書き方のままにしてあって、自分としては一度整理できたと思いました。

それでも、自分がいいと思った言葉、戯曲の書き方ではないのでフラストレーションが溜まって、じゃあ、どうすればいいんだと。僕は文字を目で見ていいと思っているんだから、それならそれをそのままお客さんに味わってもらえばいいんじゃないか、そのためにはどうすればいいんだろうと考えて、文字を投影する方向になっていった。そんな風に思ったのは、僕が映画を字幕で読んでいた経験が影響しているのかもしれません。耳だけの言葉じゃなくて、目の言葉。目の言葉というのは、お客さんにとって耳の言葉よりも情報が少ない分、もっと想像が広がるんです。 - 耳の言葉=声は俳優の身体に付随しているけど、目の言葉は誰の声なのか、どんな感情なのか見ている人が自由に想像することができるということですね。

-

そうです。文字だけでバンと出た時の、観客が感じる想像力の広がりに期待したんです。

そのきっかけになったのが、2012年5月に桜美林大学でやったスタッフのためのワークショップです。そのワークショップでは「俳優が一人も出ない演劇はできるのか?」を考えました。机や椅子があって、例えば光の当て方や装置のちょっとした動き、ある瞬間に上からネジが落ちてくるとか、光がバッと当たるとか、それだけで演劇にするというのを、学生たちと一緒に考えていった。そこにもう一つの要素として文字を使い、台詞を投影しました。俳優が一人も出てこなくても、椅子に台詞が投影され、椅子が動くことで心理が見えて来る。これに結構手応えがありました。

それで「東京福袋」という東京芸術劇場の催しで初めて範宙遊泳の作品として見せました。 - 「東京福袋」でやったのはどんな作品ですか。

- 「文字が出る」ということが神的だと思ったので、「退屈した神が人間で遊ぶ」というメタファーにして、投影した文字や絵に人間が従わなきゃいけない、文字に人間が操作されるというものにしました。「付き合う」のも「別れる」のも、まるで神に操作されるように文字に従うんです。

- チェルフィッチュの岡田利規さんは、文字は使いませんが、会話劇ではなく状況や心理をナレーションします。そういう岡田さんの方法を意識したことはありますか。

-

確かに会話劇に魅力が薄れたと感じたときに、「会話じゃなくてもいいんだ。会話で展開させていかなくてもいいんだ」という勇気をもらった気がします。ただ、その方法について意識したことはなく、むしろ内容にシンパシーを感じました。

- そもそも山本さんが書いた言葉が会話劇の言葉じゃなかったから俳優が喋れなかった、ということですよね。

- そうなんです。会話だけで展開していくことが、僕には無理でした。何か別の要素で映画みたいにシーンが展開できないとつくれない。だから、会話と文字、その両方を使って演劇のカテゴリーを飛び越えていくようなことを意識してやりました。その方が表現は広がると思ったんです。

- 文字が投影されるだけなので、誰が誰に対してしゃべっている台詞なのか、誰の感情なのか、果たして台詞なのかどうかさえよくわからない。

- そうですね。僕は舞台で投影している文字は「唱える言葉」だと思っています。俳優が語る台詞じゃない言葉は、お客さんが心の中で唱える言葉なんです。それを意識しています。だから、お客さんが唱える呼吸にあわせるために、僕がスライドを毎回ライブで操作しています。「この呼吸で唱えてくれ」と願いながら操作していて、だから、あの言葉は僕とお客さんを繋ぐパイプでもあります。

- 「観客が唱える言葉」というのはとても面白いというか、感動的です。

- 例えば、もしすごく平和な言葉がそこにあれば、お客さんは平和を唱えることになるじゃないですか。それはすごくやってみたいことでした。しかもそれは、ひとりで唱えるのではなく、周りに人がいっぱいいるライブだからこそと思ってトライしているところがあります。例えば「生きたい」という言葉があるとして、それを俳優に言わせるとダメなんです。

- それを俳優が言うと、会話として別の俳優が「お前なんか死ね」とか、そういうリアクション、掛け合いが必要になってしまう。

- そうなんです!そこの問題に対して、台本を書く時にすごく絶望していたというか……。この違っていってしまう感じは何なのだろう?と思いました。演劇にできないことがあるみたいで、悔しかったです。

- 突き詰めて言うと、あそこに書かれている文字をお客さんが唱えているとすると、お客さんも登場人物ということですよね。

- そうなんです。そして、神も登場している……。

- 具体的に、どのようにして創作しているのですか。プロセスを教えてください。

- 最初に出だしを書きます。さっきも言ったように、僕は台本がないとか、俳優のエチュードからつくるというのは嫌なので、ちゃんと書いて、俳優がやってダメなら書き直す。徹底的に台本を揉んでいきます。

- できあがった台本のスタイルはどのようなものですか。たとえば投影される文字については、大きさや動かし方まで作家としての指定があるのでしょうか。

- 戯曲は本当に最小限のことしか書いてありません。投影する文字は太字とか、戯曲としての書式だけ提示して、あとは最小限の言葉で書かれています。なので、文字の大きさや動かし方などは演出家に委ねられます。僕は喋り言葉を信用できなかったという絶望があった上でこういう方法をとっていますが、喋り言葉を信用している演出家が投影している文字を俳優に読ませても全然構わないと思っています。そこは演出家の裁量であって、作家としてはそういう気持ちで書いてます。

- 文字の造形や動きに関して、たかくらさんがディレクションするケースはありますか。

- ありますね。僕が9割やる公演もあれば、半々の時もあります。ケース・バイ・ケースです。

- 山本さんは演出家として文字に演出を付けているわけですが、そうすると、今度は文字表現、アニメーションの可能性というのがでてきますよね。大きさ、色、配置、どうにでもなるわけですから。その辺はどう考えていますか。

- この方法で最初に満足いく形にできたのが『幼女X』でした。それを経て、文字表現についてはまだいろいろやれるぞと思って、次の『さよなら日本─瞑想のまま眠りたい─』(2013年)でトライして、これに深入りすると何をやっているのかわからなくなると思い始めました。これは非常に危険で、演劇としての何かを見失うかもしれないと。だから、禁欲的になろうと思って、できるだけシンプルにしています。

- 目で見て「唱える」ことの深さを狙ったのに、ビジュアルで幻惑したのでは仕方ないですよね。

- そう、本末転倒になっちゃうので。

情報環境と倫理観の揺らぎ

- 内容的なことについて、もう少し伺いたいと思います。『幼女X』の冒頭で「お母さん まだ産まないで欲しい この雨に耐えられるだけの準備がまだ 足りてない」とお腹の中の子どもが言う言葉が投影されます。すごくショックでした。全体として、東日本大震災後、2013年に東京に生きていることの空気感、重みと軽さを空間が湛えていました。

- 一言で言うと、僕が、僕という個人、自分の中にあるものを信用ならなくなって、自分よりも外にあるもの、社会に意識を向け出したということでした。だから『幼女X』は、本当に書いていて本当に辛かったです。最近も辛い時は辛いけど、あの時は血反吐を吐くみたいな感じで書いていました。

- 新しい表現方法がみつかって書きやすくなったのではないんですか。

- 多分、僕が自分により裸で向き合わなくちゃいけなくなったんです。それまでを否定するつもりはありませんが、自分の書きたいことが書きたい分だけ書けるかもしれない、というツールを手に入れて、戯曲で伝えたいこととか社会とか演劇とかに、ダイレクトに向き合わなくちゃいけなくなった。

- 『幼女X』では何に向き合ったのですか。

- とにかく自分が今見えている景色、見えている感情、抱えているもの、外のものたちを極力自分が感じたままに出す、ということです。それを25歳のときの自分が書くということが大事だと思っていました。「あの瞬間に見えたすべてを書かなきゃいけない」と思い詰めていた。見えたもの、感じたもの、あの時に流れていたものをそのまま、遜色なく書く。

- 2013年の東京として、例えば、「連続幼女強姦殺害事件」とか「幼い子どもに興味がある男」といった要素が書き込まれています。

-

「そういう人を許せるのか?」ということです。僕も答えが出ない。例えば、「自分の弟がもし殺人鬼だったら、身内が人を殺そうとしている人だったら、それは許せるのかな?」と自問しちゃったんです。答えは出ないけど、それを戯曲に書くのは悪くないと思いました。

自分の倫理観を試しているんじゃないかと思います。着ぐるみを着た演劇が続けられないとわかった時点で、戯曲との関係もドライでいられなくなった。「自分は一体どうなんだろう?」と問う、それがきっとお客さんにも伝わるはずだと信じてやっています。 - 想像を超えるような出来事が起こり、昔の基準をそのまま当てはめられないような状況の今だから、自分たちの揺らいだ価値観の中で常に問うていく。

-

そうですね。祖父や祖母の時代だったらやっぱり基準が絶対的だったと思うんです。「昔は……」みたいな言い方に触れる度に、「なんでそういう風になれるんだろう?」って考えていた時期があるんですが、多分、生きるコミュニティが小さいから一括りにできるんだと思います。

僕らの世代は、もっと拡散している。例えば、テレビを信じてればよかった世代もいると思いますが、テレビというものがもうメディアのトップじゃなくなって、新聞も揺らいでいて、ネットもどうやら信用ならないみたいな感じで、ごちゃごちゃしている。SNSのタイムラインに流れてくるのは反対派と賛成派、あと諦観と傍観者という感じで、僕らには本当に無いんです、悪だ、というものが。 - 永遠に続く迷いにストップをかけるのは、ほぼ自分の倫理観しかない、ということですか。

- そうです。自分の、じゃないと絶対に無理ですよね。宗教が無いというのも大きいかもしれませんが、やっぱり自分で問うて自分で判断していくしかない。そのことに、きっと普遍性があるんだと思います。

- メールやツイッター、コミュニケーションの仕方が変化しているのに、演劇は人間の会話で成立させなきゃいけない。そうしたことにも違和感がありましたか。

- はい、文字と人間のやり取りはそこから考えました。日常、そんなにずっと人間同士で話すことなんて無いですよね。別に顔を合わせてずっと話さなくちゃならないことなんて、延々とあるわけないんだから。3つ部屋を並べて、同時進行させるといったポツドールの手法は正しいと思いました。僕らの日常を前提にすると、何十分も会話し続けるような演劇にならないんです。

- 無理をして会話劇に落とし込むのではなく、今の時代で普通にやられているコミュニケーションが舞台上で展開されるような演劇にしたい。

- そうです。そうしたい、ということだと思います。

- 演出についてですが、客席に非常に光量の強いプロジェクターが設置されていて、文字を映し出すだけでなく、俳優も映像の一部のように焼き付けられ、彼らの影も黒々と映し出されます。その不気味な影の存在自体に意味を感じてしまいます。

- 身体を捉える時に、肉体だけで考えるのは貧しいと思っています。影は身体の一部であり、影を抜きに身体は存在しない。影も含めて人間を構成しているのだから、それを表現したいと思いました。舞台美術に光を当てるにしても、人に光を当てるにしても、照明で影を散らしちゃう人がいますが、どうしてもっと影を出さないのかわからない。僕はそういう照明にとてもフラストレーションを感じます。

- 身体を「肉体」と「影」に分裂させて、影が俳優より不釣り合いな大きさで出てくると存在感が強くなるのではなく、逆に虚無感や孤独感を感じるように思います。

- 影が大きくなればなるほど、逆に人間というもののちっぽけさが強調される。『幼女X』でも、意図的に影をスクリーン全体に大きく出しているシーンがありますが、そこは人間の弱さを意図しています。影を用いることで、登場人物の二面性を表現できるのではないかと、無意識に期待しているのかもしれません。あそこに影が無かったら、お客さんが信じるものが揺らぐ可能性、不安が伝わらなかったかもしれません。そういう価値観の揺らぎを影に託しているのかもしれないです。

- 『幼女X』は2014年2月にTPAMの僕がディレクションしたコーナーで上演していただき、これがきっかけで海外公演が実現しました。

- 初演は新宿眼科画廊の30席の空間で、一つの通過点として発表した感じだったのでそれほど達成感もなく終りました。それで次回作の『さよなら日本』に向けて準備していたときにTPAMに誘っていただき、「そんなに力を持っている作品だったのか?」と逆に驚きました。海外公演も意識していたわけではなく、空間も大きくなったので初演と密度が違うし、みんなに伝わったかなと不安になっていたら、特にアジアのディレクターに好評で、マレーシアとタイに招聘していただきました。

海外での共同制作

- TPAMからわずか3カ月でマレーシア公演を敢行したわけですが、手応えはいかがでしたか。

- TPAMでロウ・ナイ・ユエンさん(マレーシアのカキセニ・ディレクター)が即決で「あなたたちを招くから」と熱烈ラブコールしてくれて、クアラルンプールに行くことになりました。しかもいきなり1カ月滞在し、マレーシアの俳優と共同制作して公演してほしいと。それで、『幼女X』をクアラルンプールに根ざしたテキストに作り替えて上演しました。宗教的なこともあって、幼女強姦殺害事件とかマスターベーションとか、性的な描写に慣れていない人たちにとってはかなりショックだったようです。マレーシアの人はちょっとシャイですぐに打ち解けるというタイプではないので、俳優との距離感は不思議な感じでしたし、時間も足らなかったのですが、得るものは大きかったです。

- 11月のタイ公演では、バンコク・シアター・フェスティバルの最優秀作品賞と最優秀脚本賞を受賞しました。

- タイ公演は本当に熱気がありました。アフタートークである観客に「これは絶望の話だと思った。私はこんなふうにならない生き方をしようと思った」と言われたのですが、トークが終わってから別の人が話しかけてきて、「彼女はそう言っていたけど、私は希望しか感じなかった。主人公の行動も理解できるし、希望に向かっていくような気がした」と。同じステージからこういう真逆の感想が出てくるのは凄くいいことだと思いました。

- マレーシア公演、タイ公演と経験した今、日本で活動することやアジアと、あるいはその他の海外と関わりながら活動していくことについてどのように感じていますか。

- 僕たちは、まだどこかのサポートを受けているわけでもないので、稽古場にしても特定の場所を確保できているわけではありません。そういう拠点がないのはやばいと思っていたタイミングでたまたま海外に招聘してもらって、海外で活動できる可能性もあることを知った。海外への抵抗もありませんでしたし、いろんな意味で視野が広がったと思います。

- 日本語で創作しているという意味で、例えば言葉の問題は気になりませんか。

- 翻訳をしても失われないものをやらないといけないと、ここ最近は思っています。以前はまったくそんなこと考えなかったし、考えないから『幼女X』ができたのですが、多少はそういう観点をもつようになりました。

- 海外のアーティストとの共同制作についてはどう考えていますか。

- 僕は、そもそも共同制作が好きなんだと思います。範宙遊泳は、最初に言いましたがそれぞれが独立したクリエーターの集団というイメージだったわけで、まさに共同制作です。マレーシアでアヤム(アヤム・ファレド Ayam Fared)とやったときも、2015年1月からタイでタム(タナポン・ウィルンハグン Thanapol Virulhakul)と行う予定の共同制作についても、不思議なくらい抵抗がない。英語を流暢に喋れるわけじゃないけど、「言葉が通じないからできない」ということはないと思います。通じないなら通じないなりの特殊な関係性ができあがり、そこから特殊な作品が生まれるし、饒舌に話しあえたとすればそれはそれで違う作品が生まれると思う。そういう作品をつくる関係性さえ結局は一期一会なんです。今は、僕が日本人であることを利用して、特殊なものを作ることができると感じています。

- タムさんとの共同制作はどのような形になる予定ですか。

- タムはDemocrazy Theatre Studioというカンパニーのダンサー・振付家・脚本家です。彼はタイの社会や言論が統制されていることについて問題意識をもって表現しているアーティストです。僕も何かしら日本の社会について考えざるを得なくなっているので、問題意識が通じ合っていると思います。『幼女X』の核は変えませんが、内容は大胆に変わるような気がします。日本でもタイでも上演するので、それぞれの場所で視点が変わっても耐えうるものにしたいと思っています。未来へのステップとして位置づけた取り組みになります。

- 山本さんにとって、一言で言うと今の日本はどういう場所なのですか。

- 一言で片づけたくなるとき、絶望しそうになったときに、僕は新宿に行くんです。そうすると、僕の抱えている絶望なんて小さい、と思えるというか、まだ日本は広くて大きいと思えるから。日本がムカつくと思って、日本に傷つけられて、でも、それを癒してくれるのは、マレーシアでもタイでもなくて、日本しかない。だから僕にとって日本は毒であり、クスリでもある。そういう意味で、「切れない縁だな」と、感じてます。