- タニノさんは演出家を志す前に画家を目指され、かなり幼い頃から絵を描かれていたそうですね。いつ頃からどのようなスタイルの絵を描いていらしたのでしょうか。

- 物心ついて最初の遊びが絵を描くことだったんです。覚えているのは、当時流行っていた写し紙のようなものを使ってあらゆるものを模写していたこと。その後、幼稚園に入る頃から絵を習うようになり、小学校に上がる頃にはきちんとした絵画教室に通っていました。そこでは、静物画のデッサンとかを勉強しましたが、最初から絵はそこそこ上手かったんです。小学校の絵画コンクールではいつも金賞を獲っていたし、「自分は絵が上手い」という自覚が少なからずあった。それで校内だけでは飽き足らなくなり、自分で情報を探し出しては、新聞の絵画コンクールや全国規模の公募展に片っぱしから出展していました。

- 絵を描く以外の遊びで、いまの創作活動に繋がっていると思える要素は他にありますか。

- イタズラですかね。たとえば庭劇団ぺニノの「ペニノ」って、僕の中学時代のあだ名なんですけど、それも僕のあるイタズラから派生したんです。ある朝、登校途中に急にザーッと豪雨が降りだして、それでなんとなく「これ戦争っぽくない?」って気分になった。当時、映画の『ランボー』とかも流行っていたので、なんだかわからないけど服を脱いで、持っていた傘を銃みたいに構えて、学校までの道のりを10人ぐらいで隊列を組んで走って行った。全員全裸で(笑)。そうしたら、まあアソコが丸出しだったものだから、その日からペニノというあだ名が付いたんです。そういうイタズラを率先してみんなを巻き込んでやっていました。今でも何か創作する際にはこういうイタズラ感覚を大切にしています。ただ悲しいかな、そのイタズラの度が過ぎたせいで中学卒業と同時に親に見放されて…。実家の富山から遠く離れた、千葉県の全寮制の男子高校に入れられてしまうんですけどね。

- 全寮制の高校はタニノさんがたびたびおっしゃっているように、かなり素行の悪い学生の集まることで有名な学校だったそうですね。そのような環境で、絵画やイタズラ遊びを続けることはできたのでしょうか。

- イタズラに関しては、あまりにスケールの違う悪さをする奴らが周りにいたので、天邪鬼な性格なもので、そいつらを見ていたら逆に僕は必死に勉強しようと思うようになっていった。この連中と一緒に遊んでいたら、俺は間違いなくマズいことになる。そうはなりたくない、と思ってひたすら勉強に没頭しました。絵に関しては、幸運なことに学校の数学の先生が非常に絵画に詳しい方で、しかも先生も寮暮らしだった。それで毎晩のように先生の部屋に遊びに行っては、映画を見たり、絵を教えてもらったり、美術談義をしたりしていました。その頃、ぼくがハマったのがシュルレアリスムの画家たち。子どもの頃からああいう異次元の気持ち悪い世界が好きということはなんとなくわかっていたんですが、初めてサルバドール・ダリやマルセル・デュシャンに出逢って、「俺はシュルレアリスムと呼ばれる作品が好きなんだ」と自覚しました。今でも彼らの作品は好きですね。

- 確かに庭劇団ペニノの作品からはシュルレアリスムの世界に通ずる、どこか異次元の時間感覚を感じます。例えば新宿西口公演広場に細長い仮設テントを建設し、中に泥の水路をつくって行った野外公演『黒いOL』(2004)では、ストッキングを干し続ける喪服のOLなどが登場し、ビジネスマンが足早に行き交う新宿副都心という現実世界のど真ん中で、OLの日常が異次元の白昼夢のように展開されていました。

- あの作品は大学卒業後すぐの作品ですが、演劇が「時間の芸術」だとすれば、自分が居心地の良い時間感覚に対して初めて自覚的になった作品なんです。記憶を溯って考えてみると、僕はシュルレアリスムに出逢う前から、そういう特殊な時間感覚がどこかで好きだったように思います。というのもウチの富山の実家は、築120年ぐらいの古い日本家屋だったんですが、能舞台があって、茶室があって、庭があって、その先にもう一つ茶室があって、あと書道する部屋があって……。

- すごいですね……。

- いや、それらの割かれた敷地が広いだけで住む場所は本当に狭いんですけど。でも、敷地内に常に鹿威しの「カコーン」っていう音が響いているような不思議な空間だったんです。その家のなかに流れている変な時間感覚がとても好きで、そこから僕は時間を変容させるおもしろさに気付いていったように思います。

- さて、高校時代にシュルレアリスムの画家に傾倒し、芸術家の道を一直線に志されていたところ、なぜ急に医学部に進学し精神科医を目指すようになったのか。その転向の理由を教えてください。

- 僕が将来の進路を考えるようになった頃には、日本中が不景気の波に飲まれていて、好きなことをやって生きていけるような社会はもう無くなっていました。先ほど話した尊敬する絵の先生にも「好きなことを続けたいなら、何かライセンスを取っておけ」と言われたし。それで「ああやっぱりそういうものか」と思って医師免許を取得することにしました。医学部を選んだのは、単純に親が医師だったから。あと無駄に高校時代に勉強していたので、知らないうちに医学部へ進む学力も身に付いていた。それに医者なら金も稼げるし、親も安心するし、いいだろうと思って高校3年の時に進路を変更した。ただ完全に実務的な理由から決めた進路だったので、いざ医学部に入ってからは、当たり前ですけどだんだん勉強が苦痛になっていきました。全然、やる気なかったですからね。そういう根本的に間違った進路を選んじゃっている時点で、自分はだいぶ大馬鹿者なんです。

- そうして医師免許取得のために必死に勉強をしている最中、演劇活動をはじめられます。どのような経緯で芝居に携わることになったのか、簡単に教えてください。

- ウチの大学は少し変わっていて、1年生だけ富士山の麓でまるまる1年間寮生活を送るんです。だから授業/部活動というふうに学内の活動が明確に分かれていなくて、みんなで馬に乗ったり、剣道したり、空手をしたりして、とにかく1年間は自由に何でも楽しもうというシステムでした。そんな遊びごとのひとつとして、年末のクリスマス会というものがありまして、そこでたまたま演劇のような演し物をやることになった。それに僕はつくり手としてではなく、演者として参加しました。これが僕の人生初の演劇体験でした。『監督の悩み』というタイトルで、ただただ演出家が悩み続けるという話。その当時、誰も「演出家」っていう単語を知らなかったので、監督(笑)。しかもこれがものすごいシリアスドラマだったんですが、なぜか幕が下りた時につくった仲間は感極まって漏れなく号泣していました。それでもっと演劇を続けたいということになり、大学に演劇部がなかったので新しく演劇部を結成しました。ただ、僕はシリアスな演劇に興味はなかった。高校時代にド真剣に思いつめたあげく、巨大なキャンバスにペンで細密画のように描き込む病的な絵のスタイルに辿り着いて、「もう描けない」ってところまでいっていたので。僕としてはもっと軽くて笑える表現、当時観た明治大学の劇団「騒動舎」がやっていたようなコメディをやりたかったんです。それで3年生のときに演劇部のメンバー数人と新しく「庭劇団ペニノ」を立ち上げました。

- 現在の庭劇団ペニノの構成員について教えていただけますか。

- 今は自分を入れて4人です。まず、僕が作・演出として最終的な決断をすべて下します。そこに至るまでにああだこうだ話し合う相談相手のような人間がいます。また「過去にこういう演出があった」「いまは海外でこういう流れがある」という学術的なアドバイスをくれる学芸員のような人間がいます。最後の一人は、ぼくの美術的なアイデアを図面化してくれる技術担当の人間です。

- タニノさんは1976年生まれで、ペニノを旗揚げしたのは2000年です。その頃の小劇場界では、松尾スズキさんの「大人計画」や ケラリーノ・サンドロヴィッチ さんの「NYLON100°C」に代表される毒のある笑いが流行していました。ただ、タニノさんの芝居はそれらメインストリームのユーモアとは異なります。毒っぽい戯曲というより、むしろ奔放でシュールな笑いをテキストに拘らず追求されている。誰か先行世代の演出家で影響を受けられた方はいらっしゃるのでしょうか。

- 松尾さんの芝居は一度も観たことがありません。ケラさんの芝居も昨年初めて拝見しました。僕が大学時代から圧倒的に好きだったのは、唐十郎さんの芝居です。二十歳そこそこの時に初めてBS放送で観た『ジャガーの眼』に衝撃を受けました。それこそ絵画や映画や音楽を全部ひっくるめて、人生で目撃したものの中で一番面白いものだと思いました。その興奮にはいろいろな理由がありますが、まず一番に言えることは、あの空間の高揚感です。ストーリーなんて全くわからない。セリフも何を言っているかさっぱりわからない。だけどなんか無条件にワクワクできる空間がある。それがたまらなく自分には楽しかった。あと、唐さんの演出の「絵づくり」の美しさにも惹かれました。照明が入って役者がダダダッと並んで完璧な絵をつくる。暗転して次の場面になると、またダダダッと別の絵がつくられる。その演出が、絵描きをやっていた自分には非常に魅力的でした。唐さんの劇団に入ったわけではありませんが、僕は芝居づくりのノウハウの多くを唐十郎さんから学んだと言っても過言ではありません。唐さんの舞台を観て初めて、絵の美しさを追求するだけの演劇も「あり」なんだと思うようになった。それまでの僕は脚本が書けないことに随分悩んでいましたが、もしかすると脚本なんてなくてもいいのかもしれない、と唐さんが思わせてくれたんです。

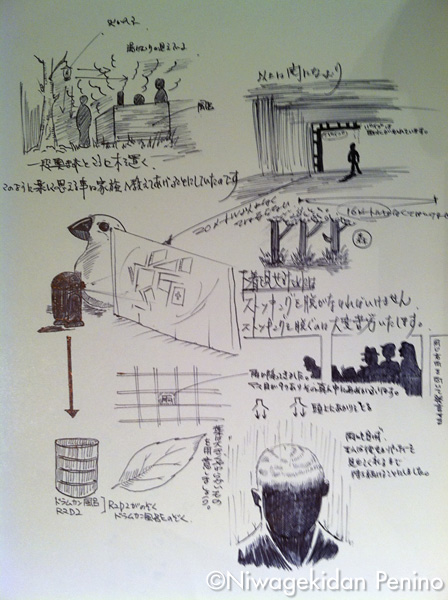

- 今では脚本を全く書ないで、絵コンテで舞台づくりをされているそうですね。

- はい。3〜4年前には脚本を書くことを試みた時期もありましたが、あまりうまくいかなかった。向いてないんですよ、活字を書くという行為が。活字にすることで抜け落ちていってしまう要素があまりに多い。だから最近はまた絵コンテを描いて、それに沿って演出をつけるという方法論に戻っています。必然的に作品の善し悪しは、絵コンテの枚数が多いほど良くなっていきます。まず一枚の絵が出来上がって、そこから次の絵が浮かびあがって、ということがパタパタパタと続いて最後の絵までドミノ倒しのように描き切れると、納得のいく作品が完成するという感じです。

- 確かにタニノさんの芝居は、場面ごとのフレームが絵画作品のように緻密に決められています。例えば、昨年チェーホフの博士論文をもとに創作された『チェーホフ?』(2010)でも、人間の葛藤や懊悩のような心理面には全く触れず、人の姿形や動作を完璧にコントロールすることで、美しい絵を完成されていました。

- 精神科医をやって何千人という患者さんを診ていると、ラース・フォン・トリアーのような「いかにも人格障害」みたいな人たちが出てくる作品が楽しめなくなってくるんですよ。来る日も来る日も毎朝8時から「信頼していた人にレイプされました」みたいな話を聞き続ける生活を送ってみたらわかります。そうすると当然「世の中もっと楽しいことがあるはずだ」と思いたくなってくる(笑)。だからチェーホフの戯曲は、興味の湧く対象ではありません。みんなしんどくて辛くて悩んでいて、みたいなことをあえて芝居にして見せる意味がわからない。医者の立場からすると、世の中メチャクチャなことになっているというのは「前提」です。だけど人はそういうことを全部引き受けた上で生きていかなきゃならない。のうのうと暮らしていかなきゃいけない。そうするとエロいこととか、笑えることとかを考えて楽しみながら生きていったほうが、なんかいいんじゃないかって思えてくる。だから僕は自分の作品では心理描写を全くしません。むしろそうした要素は、作品に持ちこみたくないんです。

- 初期の劇団公演では、既存の演劇形式の枠に収まらない様々な実験演劇を行われていました。例えばイヤホンを使って観客にセリフを届ける『ダークマスター』(2003)や、客席を板で個室のように仕切り電光掲示板にセリフを流す『Mrs.p.p.Overeem』(2003)などです。なぜ、このような試みをなさっていたのでしょうか。

- 僕は「観客の居心地、見心地」だけを考えて、芝居をつくっているところがあります。つまり舞台の精度を上げることより、舞台をどう体験してもらうかという受け手の感覚に細心の注意を払う。この考え方には、任天堂ゲームの影響があるのかもしれません。僕が学生の頃はテレビゲームが凄く流行っていて、セガ、ソニーからも新しいゲーム機がたくさん出ていました。だけど任天堂以外のゲーム機は、いかに映像をリアリティに近づけるかという解像度を上げることにばかり躍起になっていた。でも任天堂だけは、(そういった意味での)精度を上げることよりゲーマーがいかに楽しめるかという、プレイヤーの「遊び心地」を追求していたんです。そのスタンスは今でも非常に共感しています。それで僕も自分の芝居では、舞台の精度を上げることより、客の観劇体験そのものをどう面白くするかを考えるようになったところがあります。

- 2004年には、青山にある自宅アパートを改築して、客席数25席の小劇場「はこぶね」を竣工されます。これも「客の観劇体験を面白くしたい」という発想から生まれた試みなのでしょうか。

- そうですね、そういう考えもありましたし、あと他の理由もあります。僕はアトリエをつくることで、演出家としての自分の指針を一度きちんと見極めたかったんです。演出家っていう職業って、なんだか漠然としているでしょ。どういう職能のもとに成り立っている仕事なのかよくわからないというか。それでみんなこの国で演出家と呼ばれる人間は、何か新作を請け負うたびに手探りで作品を仕上げていくわけです。でも僕としては、今後もし演出家の職業を続けていくなら、そんな漠然としたことじゃマズいのではないかと思った。自分の演出家としての核みたいなものがどこにあるかぐらいは把握しておいたほうがいいだろうと。それで、どうしようかなと悩んでいた時にマルセル・デュシャンが自分の作品をすべてミニチュア模型にして箱詰めにして持ち歩いていた、という話を思い出しました。この話が僕にはとてもピンときて、自分も「一視野」で仕事のすべてを掌握できるような何かをつくる必要があると思い、それで「はこぶね」の構想が生まれました。

- 「はこぶね」のこけら落とし公演は2004年の『小さなリンボのレストラン』。天井から蜜が垂れ床には畑が広がる、という信じられない異空間が狭いマンションの一室につくられていました。実際に公演を行って、自分の演出家としての指針について気づいたことがありますか?

- 手の位置とか、体の角度とか、空間の色彩とか…自分は本当に絵画的なことにだけ興味があるんだということが痛いほどわかりました。特に自分の好きな色調がクリアになっておもしろかったです。自分はわりと「埃を被ったような色」を好んで使うんですよね。それは別に、昔の懐かしい記憶みたいなものを表現したいがために選んでいるわけじゃなくて。単純に照明効果の問題。カントールの芝居とかも全部埃を被ったような色使いだと思いますが、舞台を実際にやってみてわかったのは、あれはもの凄く計算された色調だということです。そういう色合いに舞台をまとめておくと、照明でいろんな変化を起こすことができるんです。光を変えるだけで表情の異なる場面をつくることができる。「はこぶね」をつくって公演をしたことで、そうした色や光へのこだわりはずいぶんとクリアになりました。

- 元絵描きだったタニノさんは、舞台づくりを絵づくりと同じ感覚で行っている。となると、絵を囲む額縁の役目を果たす、劇場のプロセニアムにも注文をつけたくなることがあるのではないですか?

- 確かに、日本にあるほとんどの劇場は魅力的な場所じゃありませんよね。もうほんのちょっとだけ高級感があってほしいっていうか、キチンと目立ってほしい。あんな駅ビルみたいなデザインにどうしてするんだろう? だから、そこに関しては根本的に嫌ですが、僕には「はこぶね」があるので、今後もそこが創作の基盤になっていくと思います。外部でやらせていただく場合は、最終的に予算の話になってくるので、あまり贅沢は言いません(笑)。ただもし誰か大金持ちがポンとお金を渡してくれて「専用劇場をつくっていいよ」と言ったら、客席数が300ぐらいのお寺のような劇場をつくると思います。

- 本当に異空間を演出することに魅力を感じられているんですね。タニノさんと同世代の劇作家の多くは、「日常」を素材にリアリズムの延長線上にあるような芝居をつくられますが、そうした演劇形式には興味がないということですか。

-

一度、日常芝居の真似ごとみたいなことをした時期があるんです。2007年頃で、イプセンの『野鴨』という芝居を「演出してみないか」と、あるプロデューサーに誘われたんです。で、初めて「上演台本」があって、「セリフ」があって、「会話」があって、という演出をしなきゃいけなくなり、ちょっと肩慣らしをしておこうと思って、その前に劇団公演で『笑顔の砦』という日常芝居っぽい台本を書いてみた。だけど、なんて言ったらいいのかな、日常的な演技って俺が指示しなくても役者が思いついちゃうじゃないですか。1週間バラエティー番組を見ていれば勝手に工夫できちゃうというか。それが凄く腹が立った。自分にとっては演劇の現場であえてリアルなことをやるっていうのは、むしろ掟破りなことで、舞台というイメージの場に日常を持ち込む意味がわからない。あとこれは『野鴨』の演出をやっている時に感じたことですが、「じゃあ、1ページ目から5ページ目までやりましょう」みたいな方法で稽古が進んでいくのも気色が悪い。自分は日常の生活にはない「時間」を演出したいと思って芝居をつくっているのに、途中でブチブチその時間を切られちゃったら、演出すべき時間の流れが把握できなくて困るんです。劇団の稽古ではいつも、最初から最後まで長回しでやりますから。なので、まあ、いろんな意味で僕は普通の芝居を演出することに向いてないんだと思います。

- 俳優論についてもうかがわせてください。人間の心理描写に興味がない。俳優が演技の工夫をすることが煩わしい。となるとタニノさんはチェーホフやイプセンのような近代劇を巧く演じられる俳優には、全く興味がないということになるかと思います。タニノさんにとっての「いい俳優」の定義を教えてください。

-

まず僕は全体の絵をどうするかを考えるので、個々人というよりも全体の座組のバランスを見ます。舞台上に置くオブジェとして俳優の見た目は大事です。個人的趣味としては、何と表現していいか、「差別を受けて生きてきた」みたいな顔の人に惹かれるんです(笑)。このあいだ静岡で上演した『エクスターズ』に出演した男3人にも言ったことですけど、俳優っていうのはろくでもないことをやって、それを「見世物だ」って堂々と胸を張ってなきゃならない存在なわけですよ。で、そういう無駄にふてぶてしい精神力っていうのは、例えば差別を受けてきた人たちから出てくるエネルギーに似ているものだと思います。ルサンチマンの逆噴射みたいなかたちで、何か揺るぎない自信が出てくると思うんです。

- おもしろい考えですね。いずれにしろ、タニノさんとしては俳優には舞台上で揺るぎなく堂々としていて欲しいと。

- そうです。正確には「臆病に堂々と」。だから僕は舞台に上がる俳優には、次の3つの選択肢のなかから1つを選んで「佇め」と言っています。まず1つは「すでに5万回ステージを繰り返していて、今回が5万1回目だと思って舞台に立て」。2つ目は「ワンステージ、1億円貰っている俳優だと思って演じろ」。3つ目は「徹底的に世間に差別されて生きてきたけど、舞台上で人を楽しませる職務を請け負ってしまった人としていろ」。この3つのうちどれかを選んで舞台上にいれば、魅力的な俳優になるのではないかと思っています。つまり俳優としてどのような形で観客と一線を引いているかが重要だと思います。その態度が明確であればあるほどいい役者だと思う。作品も同じだと思いますけど。いつだって問題になるのは「態度」だと思う。

- おもしろいですね。タニノさんは人間の内面に徹底的に興味がないのに、精神科医として働かれていたわけですね(笑)。

- そうなんです。僕は医者としてダメだったんだと思います(笑)。今はもう診療していませんが、数年前を振り返って考えてみると、僕は患者の基本的にどこが病気なのかわからなかったように思います。例えば「死んだ猫の写真しか撮れない」っていう患者さんがいたんですけど。それは、いったい何が悪いのか、別にいいんじゃないかと。それで僕は、もっとどんどんこういう死体の写真も撮ったらどうですかって彼に勧めました。今では立派なカメラマンになっています。 『苛々する大人の絵本』 も、「自慰行為に罪悪感を覚えてしまう」というある患者さんの悩みをきっかけに作った作品です。それが元になって、ああいう見るものすべてが下ネタに思えてしまうっていう芝居が出来上がっていきました。不謹慎かもしれませんが、僕は患者の悩みに深刻になるというより好奇心を持ってしまうんです。

- 『苛々する大人の絵本』は、2010年にベルリンの HAU劇場 で公演され、スイスやオランダでの欧州公演が続いています。HAUの公演後の劇評では、絵をランダムにカットアップしていくタニノさんの演出手法について「ウィリアム・バロウズの小説世界に似ている」という批評文が出ました。海外での自分たちの受け止められ方については、どのように感じてらっしゃいますか?

- HAUの時に言われて印象的だったのは、その時一緒に公演を行っていた チェルフィッチュ や 快快 は「西洋から見る日本のポップカルチャー」という括りで観ることができるけど、僕らはそういう枠組みで括れない、かといって自分たちとは違う文化圏にある、それこそエキゾチックなものだと感じるわけでもないと言われたことです。ユニバーサルな作品として観てくれているみたいです。今年もベルギー、ドイツで公演を行います。『苛々する大人の絵本』はHAUでつくった舞台美術をオランダのフローニンゲンで保存してもらっているのでやれますが、僕らの作品は造形が大変で、ポータビリティがないのでそこが海外公演のネックになっています。だから毎回前乗りして美術の直しをするところから始まる。でも、それで済む話でもあるし、現地のスタッフに指示しながら細かい美術を仕上げていく作業は楽しいです。

- 「ふじのくに⇆せかい演劇祭」で発表した最新作『エクスターズ』は、10メートルの巨大な壁を三方に建てて、野外劇場であるにも関わらず森の存在を完全に遮断して人工的舞台を作りあげていましたから。全然、ポータビリティが高くないですよね。

-

そうですね(笑)。あれはそもそも3・11の震災後、自然の暴力性みたいなものを見ることが嫌になって、それで森をシャットアウトするところから始まった舞台です。だからあの薄いピンクの筋肉色の巨大な壁が無くなってしまうと、作品として意味がない。3カ月滞在して新作をつくるというプロジェクトだったのですが、壁をつくることが決まるまで何のアイデアも浮かんでこなかった。だから静岡に行ってから最初の1週間は、無限に広がる空と森を眺めて途方に暮れていました。「どうしよう、何も思い浮かばない」って。でもあるとき「ああそうか、これはフレームが無いからだ」ということに気付いて壁を建てたらやるべきことがクリアに見えてきた。根っこが画家だから画角が決まらないと何も浮かんでこないんだというのを再認識しました。それで壁の色はどうしよう。筋肉色がいいな。筋肉色の壁の前にはおばあちゃんたちの役者が欲しい。集めてもらったおばあちゃんたちは高齢の素人なのでセリフが覚えられない。でも歌なら歌えるらしい。じゃあ、老人ホームのプレイルームのような設定にしよう、っていう感じで、すごい消去法で出来上がっていきました。でも演技者のやれることが少ないぶん、迷いなく演出できた作品でもありました。

- 最後の質問です。今後の庭劇団ペニノの展望について教えてください。

- いつもその質問をされると困るんですけど、僕は本当に将来の展望っていうものがないんです。考えられない。まあ、その時々の状況に併せて何らかのクリエイションは続けていくと思いますけどね。どうでもいいんですよ、将来は。しいて言えば、ちゃんと強さのある劇団として強さのある作品をつくっていきたい。ほんと、それだけです。

タニノクロウ

妄想の空間をつくりだす タニノクロウの世界

タニノクロウKuro Tanino

1976年生まれ。富山県出身。庭劇団ペニノの主宰、座付き劇作・演出家。2000年、医学部在学中に庭劇団ペニノを旗揚げ。以降全作品の脚本・演出を手掛ける。2009年、 『苛々する大人の絵本』 がベルリンの HAU で行われた「Tokyo-Shibuya」に招聘されたのを皮切りに、国内外の演劇祭に参加。2015年3月、ドイツ・クレーフェルトの公立劇場Theater Krefeldで滞在制作した新作『水の檻(Käfig aus Wasser)』を発表。近年の作品に『チェーホフ?!』(2011)、『誰も知らない貴方の部屋』(2012)、『大きなトランクの中の箱』(2013)、『タニノとドワーフ達によるカントールに捧げるオマージュ』(2015)、『ダークマスター』(2003、06、16)など。2015年に初演した『地獄谷温泉無明ノ宿』で第60回岸田國士戯曲賞受賞。

庭劇団ペニノ

https://niwagekidan.org

聞き手:岩城京子

庭劇団ペニノ『黒いOL』

(2004年11月/西新宿6丁目13番地広場)

撮影:田中亜紀

タニノクロウの絵コンテ

庭劇団ペニノ『小さなリンボのレストラン』

(2004年11月/西新宿6丁目13番地広場)

撮影:田中亜紀

庭劇団ペニノ『苛々する大人の絵本』

(2009年10月/ドイツ・ベルリン HAU劇場公演)

撮影:Tim Deussen, www.fotoscout.de

『エクスターズ』

(2011年6月/静岡県舞台芸術公園 野外劇場「有度」)

撮影:静岡県舞台芸術センター

この記事に関連するタグ