-

岸田戯曲賞の受賞おめでとうございます。受賞作の

『わが星』

は、非常に斬新なスタイルでつくられているということで注目を集めましたが、27歳での受賞は近年の受賞者の中でもかなりお若いほうかと思います。

現在は 平田オリザさん が主宰する青年団の演出部に所属しながら、「ままごと」という劇団を主宰されていて、『わが星』はその第1回公演として2009年10月に初演されたものでした。非常にユニークな劇団名ですが、どんな思いで名付けられたのかから聞かせてください。 -

プロの画家にならなくても、誰でもお絵かき、落書きなどしますし、プロの歌手でなくてもカラオケや鼻歌を気軽に歌います。美術や音楽はそうやって親しまれているのに、演劇は観る人とつくる人、そして興味のない人に距離があるなあと感じていました。

でも考えてみると、“おままごと”や“ごっこ遊び”みたいなものは誰もが一度はやったことがあるはずで、そういったことも“演劇”の入口なんじゃないかと思いました。つくるだけではなく、ちょっと観てみることも含めて、演劇には色々な関わり方、楽しみ方がある。すごく熱心に観る人やつくる人と、全く観ない人のどちらかという感じになっている今の状況が、もう少し“溶けた状態”になって、演劇がありふれたものになればいいなあ、自分の演劇の敷居を低くしたいなあという思いを込めて名付けました。 - それは、柴さんの演劇スタイルにも通じている気がします。

- そうですね。毎回ルールを考えてちょっと遊んでみるという感じで考えているので、「ままごと」という名前は僕の作品内容にもあっていると思います。

- 『わが星』では舞台上に大きい白い円を描き、俳優たちがその周りを走ったり、台詞をラップで喋るという新しい試みをしています。俳優は一人一役に固定せずに、次から次に変わっていく。役柄を固定しないやり方は、2009年の短編4作のオムニバス『四色の色鉛筆があれば』でも用いられています。こうした演出にはどのような意図があるのでしょうか。

- 僕もずっと、一人一役が当たり前だと思っていたのですが、 岡田利規 さんの 『三月の5日間』 を戯曲で読んだ時に、役が移り変わるのを見て、ああ、こんなことをやってもいいんだ、と衝撃を受けました。平田オリザさんの演技論、演出論にもそういうことは書いてありましたが、岡田さんの戯曲と出合って、俳優と役が同化しなくてもいい、役をパスしたり入れ替えたりしてもいいんだと改めて気づいた。それでとりあえず稽古場で遊んでみたら、色々発見があって面白くなったんです。

- 役が固定されていると、俳優は自分が演じる役の役づくりをして、それが観客に伝わるわけですが、これだけ役が転移すると登場する人物像も全く違った伝わり方になりますよね。

-

ええ。例えば『あゆみ』という作品の長編版では、ひとりの女の子の人生を10人の女優で見せます。役柄が固定されていれば、例えば黒川深雪という女優がいたとして、黒川深雪があゆみ役として舞台上で生きていたということになりますが、実際にはどんどん役が入れ替わるので、お客さんは自分が見たい“あゆみ”を見るしかない、というか、もう想像して補うしかなくなるわけです。

だから、具体的に誰とは言えないけれども、何かリアリティをもった人間をつくることが、役を固定させないことによって可能になる気がします。しかも上手くお客さんの想像力とマッチすれば、お客さんが見たいように見られるという意味で非常に間口が広くなる。自分を投影することもできるし、自分の身近な人を投影することもできる。誰もが身近に感じるような存在としての「あゆみ」つくることができるというのは、やってみての発見でした。もちろん毎回そうなるわけではないと思いますが…。 - それとはまた別の方法ですが、同じような台詞や同じようなシチュエーションを繰り返しながら舞台を進めていくのも、柴さん独特の劇構造だと思います。

- きっとあれは、ヒップホップやテクノなど、僕がよく聴いている音楽の影響です。そうした音楽は、同じフレーズが何度も繰り返されて発展していくような形式なのですが、戯曲もそういった構造や様式をもったものがあってもいいのではないかと思って挑戦してみました。

- 『わが星』や『四色の色鉛筆があれば』では、ラップがたくさん使われていました。

-

大学生の頃から日本語のヒップホップ、ラップミュージックが好きでよく聴いていました。

ヒップホップという音楽は、元々ある曲を部分的に切り取って、サンプリングして、ループして、新しく生まれたビートに新しい言葉を乗せていく。そうして元の曲とは全く違う新しい曲を生みだすという「発明」なんです。

つまり、音楽をやっていたわけではない人、楽譜が読めなかったり、楽器ができなかったりする人が、どうやったら音楽ができるだろうかと試行錯誤して、その方法を発明したわけです。その根本の思想に、とても感銘を受けました。それとラッパーは基本的に自分で作詞をします。つまり、劇作家とラッパーは、話し言葉を書いて何かを表現するという点で同じなんです。しかも、ラッパーは自分で歌うから、劇作家兼俳優で演出家までやっているような感じで、その共通点がすごく面白いと思いました。

ラップの中には、リズムと台詞だけのほとんど演劇みたいな曲もあります。そういうのを聴いた時に、じゃあ劇作家のほうからラップミュージックにアプローチすることはできないのか?と。最初は、大好きなラップを芝居の中に少し取り入れるぐらいだったのですが、『わが星』の時には、歌と台詞が完全に切り離されたミュージカルとは違う音楽劇がラップならできるのではないかと試してみました。 - 『わが星』も、今年3月に初演された『スイングバイ』も、等身大の人間を描きながら、同時に非常に宇宙的な時間と広がりの中で人間の生と死を取り上げています。私はそれを観て、ソーントン・ワイルダーの『わが町』を思い浮かべ、ワイルダー作品の非常に新しいバージョンではないかと感じました。

-

そう言っていただけて、とてもうれしいです。ワイルダーにはすごく影響を受けていますが、実はきちんと読んだのは(自分が作品を発表するようになった)後からなんです。『あゆみ』の時に、ある方に、「まるでワイルダーの新作を見ているみたいな感じだ」と指摘していただいたのが大きなきっかけでした。

前から興味があったので、『わが町』を読んでみたら、僕がやろうとしていることと同じようなことに取り組んでいた人がいたことがわかった。もちろん僕なんかよりもすごく上手い方法ですけど。ワイルダーも、特別ではないキャラクターをつくり上げて、誰でも感情移入できるようにしていますし、具体的な装置を使わないで想像力で補わないと舞台上に何も見えてこないところも似ています。平凡な一人の人間と、大きな歴史や時間とを対比させて描くような方法も、全部『わが町』やその他の作品で行われていることです。そこからワイルダーを読むようになりました。

『わが星』は、今もしワイルダーが書くとしたら、一人の人間の生活と“星”を対比して書くのではないか、と思ったところから始まっています。ワイルダーの頃よりも、もう少し地球というものが身近になったというか。例えば地球の裏側で起こった戦争のことが瞬時に伝わってくるとか、日本の経済がアメリカの影響を受けるとか、インターネットのおかげもあって、星単位で物事が起こって、それが当たり前の感覚になってきているわけですから。 - 少し時間を遡って、演劇を始められた頃のお話をうかがいたいと思います。最初に影響を受けたのは、三谷幸喜さんだったそうですね。

- ええ。劇作をやろうと思って高校の演劇部に入ったのですが、その頃は本当に三谷幸喜さんに憧れていて、シチュエーションコメディを追いかけていました。愛知(一宮市)に住んでいたので、実際の舞台はほとんど観ていませんが、テレビドラマなど映像化されているものをありったけ観て、発言が掲載されている本なんかも読んでいました。

- 大学在学中の2003年に劇団バームクーヘンで上演した『ドドミノ』で2004年の第2回「仙台劇のまち戯曲賞」を受賞されています。上演に向けて受賞作の書き直しの指導にあたるドラマドクターを務めたのが平田オリザさんでした。『ドドミノ』は私も当時観ていますが、非常に奇抜な発想の、連鎖崩壊の喜劇でした。何千ものパーツのドミノ倒しの仕組みがあって、ドラマで色んな人間関係が崩壊すると同時に、最後にはそのドミノが本当に倒れていく。その頃は、三谷さんの影響か、とてもウェルメイドな作風だと感じました。

- よく覚えていらっしゃいますね(笑)。確かにその通りです。大学で東京に来て、 ケラリーノ・サンドロヴィッチさん のナンセンスギャグや不条理な状況設定があるような作品を観るようになって、そのあたりから少しずつ書くものが変わってきました。

- 大学を卒業後、一度テレビの制作会社に就職されてから、再び演劇に戻って、2006年から女優の黒川深雪さんが主宰しているユニット「toi」で作・演出をされるようになりました。

- とりあえず働きながら演劇をやろうと考えて、会社に入ったのですが、あまりにも過酷な仕事で、戯曲を書く時間もなかったので、半年で辞めてしまいました(笑)。僕が会社を辞めて、バームクーヘンで短編作品を上演した後に、リーディングのような形で作品をやりたいと作・演出家を探していた黒川さんから依頼を受けました。

- その後07年に、青年団の演出部に入られるわけですが、これはどういういきさつだったのですか。

-

バームクーヘンが解散して、その後自分で団体を立ち上げるほどには、まだ自分の方法論や作家性みたいなものに自信がなかった。それでも個人として何か創作できるような状況をつくらないといけないなあと思っていた時に、偶然、青年団の入団の試験を知りました。

仙台の戯曲賞の頃から、青年団やそのリンク劇団の作品を見るようになって、すごく面白いと思っていましたし、俳優の方もすごい人たちだなと。オリザさんの色んな考え方をネットで調べて読んだりして、これはぜひと入団試験を受けました。だから、ドラマドクターでの繋がりというわけではなく、普通に面接や審査を経て合格して現在に至る、という感じです。 - 青年団に入って良かったところはどんなことがですか。

- 一番は、自分と同じように演劇を志している人が身近にいるということです。小劇場の最先端で色々なことに挑戦している人が演出部にいて、お願いすれば稽古場も見せてくれるし、見に来てもくれる。また、青年団の俳優の方も素晴らしいので、もうその環境にいるだけで気が引き締まります。一人だと、例えば3年かかることが1年でわかるというか、吸収できる。密度の濃い時間を経験できる場であるというのが一番有り難かったです。あとはやはり、こまばアゴラ劇場や稽古場といった場所が使えることで、とても安心して活動ができるようにはなりました。

- ここ何年か、 前田司郎さん 、松井周さん、多田淳之介さんと、若い才能がどんどんこの演出部から出てきています。青年団には若い才能が育ちやすい環境があるということでしょうか。

- 育てているというより、活動の場を開放しているということだと思います。何かやりたいのにもうちょっと場所があればとか、もう少し人がいればもっと上手く表現できるのに、という人が集まりやすい状況をつくって(間接的に)支援している。作品の質が高くなるかどうかは、あくまで本人の頑張り次第です。刺激的な場所が用意されていて、その門戸がずっと開かれていることが貴重なんだと思います。

- toiでは短編や長編などを色々手がけられましたが、作風が少しずつ変わってきたのはこの頃からなんでしょうか。

- 『ドドミノ』を書き直していた頃からシチュエーション・コメディに行き詰まりを感じて、頑張っても三谷さんの前例を超えることはもうできないんじゃないかと思い始めていました。2007年に長久手町文化の家がやっている短編演劇連続上演イベント「劇王」に参加することになって、『反復かつ連続』で、一人芝居なんだけれど時間をループさせて重ねるような、それまでとはちょっと違うつくり方をしてみたら、それが劇王(チャンピオン)に選ばれたんです。

- 『反復かつ連続』は大家族の話でありながら、録音の声も含めて、一人の女優さんでそれを全部演じわけるという作品でした。

- シチュエーション・コメディを書いていた時は、新しい物語をつくるための奇抜な設定やキャラクターをつくることに頭を捻っていましたが、『反復かつ連続』の頃は書き方のほうを新しくしてみようと思っていました。それまでは誰もが知らないようなことを判りやすく書くという書き方をしていたのを、誰でも知っていることを新しい視点で書くというふうに変えてみようとしていました。

- 先ほども出た『あゆみ』では装置を全く使わず、女性が道を照らしているような照明の中でただひたすら歩くだけでドラマが展開していきました。この“歩く”というところから作品をつくるという発想はどこからきたのですか。

- 『反復かつ連続』がすごく喜んでもらえたのはなぜかと考えた時に、例えば、朝起きてご飯を食べるという行為は誰もがやることなので、どこかに自分の朝食の風景を重ねて見ているのではないかということに思い至りました。じゃあ、誰でも体験しているようなことを、自分が見ていた風景とは違うふうに見せることができたら共感してもらえるのではないか、と思ってつくったのが『あゆみ』です。ほとんどの人が歩いて生活しているわけで、『あゆみ』ではその歩くということを違う視点で見せようと考えました。

- 『反復かつ連続』『あゆみ』など4本を併せて、『四色の色鉛筆があれば』が出来ます。その中に入っている『ハイパーリンくん』は、コンピュータ用語が題材。今までの劇作家ですと、コンピュータの用語からドラマをつむぐことはなかったと思うのですが。

-

それは、そういう用語自体がなかったからだと思いますけど(笑)。今皆さん当たり前のようにインターネットを使っていますが、その根本は「WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)」ですよね。コンピュータの中にある文章を共有することで、世界中の知識を共有しようという。つまりは人間の頭の中の知識が繋がっているという状況が実現したわけで、その発想が面白いと思ったんです。

人類の科学的、歴史的な発展というのは、結局、誰かが勉強したことを誰かに教えるといった知識の共有があったから可能になったので、当たり前といえば当たり前のことなんですが、コンピュータが出来たことで、もう一度認識の再構築ができるようになった。インターネットによってどういう現象が起こっているのかを、舞台上で俳優で再現してみたいと試みたのが『ハイパーリンくん』です。 - 『色鉛筆〜』の中のもう1編『純粋記憶再生装置』は、4人の俳優が男女の出会いと別れを演じる作品で、これも役柄が転移していきます。しかも時に男優が女性を演じるといった具合に、性をクロスする形で役が移っていく。白い紙で舞台全体を埋める、非常に美しい装置ですが、これはどんな発想から生まれたのですか。

- 『あゆみ』や『反復かつ連続』の時にも、人間は見たままに何かを記憶しているわけではないと感じていました。すごく不思議なイメージの集合のような形で、物事を多面的にとらえて記憶している気がして。その頭の中にある記憶の状況をそのまま舞台上に出せないかなと考えました。と同時に、記憶が消えていくという現象も描いてみたかった。最初ははっきりしていた記憶が、言葉がどんどん曖昧になって、カラダもどんどんバラバラになって、最後は本当に真っ白になって消えていく…。それもあって白い床になりました。

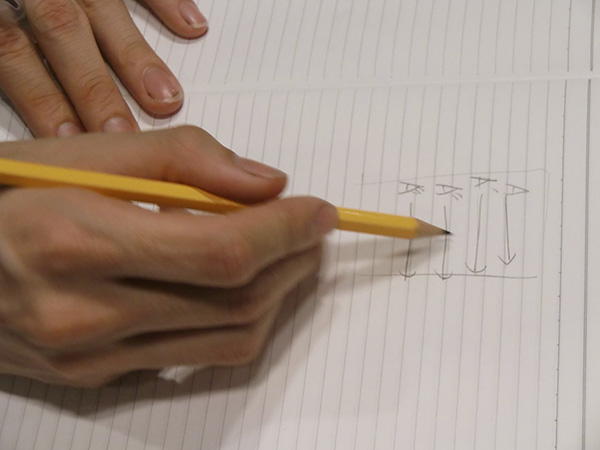

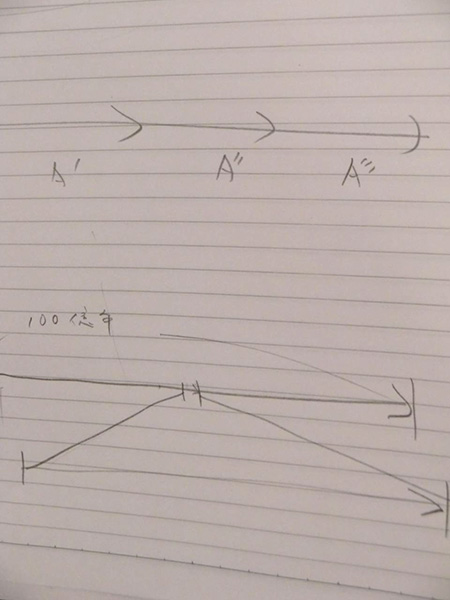

- アイデアなどを書き込んだ、作品をつくるためのノートがあるという噂を聞いたことがあるのですが、どんなものですか。

-

みんな創作ノートをつくっていると思いますが、僕のは落書き帳みたいなものです。文章ではなくて図を書くことが多いんですが、大体1作品1冊〜2冊くらいになります。元々僕は、ハリウッドの脚本法なんかを独学で学んで戯曲を書き始めたので、その影響があって場の説明があって葛藤とその解決があってという、ハコ割り的な書き方をしていました。で、シチュエーション・コメディに行き詰まりを感じた頃に、別の図で考えたらどうかなと、やってみたのが始まりです。

例えば『反復かつ連続』の時には、同じ話が延々と繋がっていく様、時間軸が重なっていくようなイメージを、矢印の重なりと流れで書いてみたりしていました。役が転移するというのも、「A」を演じた後に「A’」を演じて…最後には「A’」から「A”」になるという流れが全部1本にも見えるような図を書いてから、戯曲に落としたりします。 - ままごとの場合は、演技面で平田さんの影響はありますか。

-

それは大きくありますね。劇作については三谷さんやソーントン・ワイルダー、三谷さん経由で映画のビリー・ワイルダーなどを、独学で学びましたが、演出というものが何をしているのか最初はよくわからなかった。オリザさんが書いた「演技と演出」を読んで、演出が何をする仕事かが初めてわかったところがあります。今も発想の起点は明らかに平田オリザの演出法です。

例えば“間”は何のためにあるのかと言えば、お客さんが物語を想像する余地としての間で、だから必要な間を何秒空けくださいと指示するなど、基本的にはいわゆる青年団の演出方法でやっています。 - じゃあ台詞は、柴さんが書いた通りで変えてはいけない?

- そこは少しずつ自分用に変えてカスタマイズしてもらうという感じです。変えていい台詞は、語尾や言い方をどんどん変えてもらっています。

- 今までだと、台詞劇と音楽劇は全然別の分野で、やる俳優も違っていたのが、『わが星』では現代劇の俳優たちがラップもやっていました。ラップはどんなふうにつくっているのですか。

- 歌手じゃなく、俳優だからこそできるラップがあるんじゃないかと考えました。リズムが鳴っていても、それを無視して喋れば台詞になるし、リズムに合わせれば歌になるし、どちらとも言えない状態を往き来するようなことも、俳優として能力が高い人ならばできる。意識によって間を変えたり詰めたりとかができるなら、リズムに乗ったり乗らなかったりもできるはずだと。なので、まず俳優にワークショップをやってラップのやり方を伝えたのですが、思った通り、皆さんすぐできるようになりました。

- 俳優たちは全然戸惑わないでやるのですか。

- 『わが星』では、課題曲を何曲も用意して、大体1週間くらいワークショップをやりましたが、概ねできるようになります。演技の場合と一緒で、その人独特の色が出てきます。今まで全くラップをしたことがない、歌ったことがない人たちに無理矢理叩き込んでやってもらうと、その俳優ならではの、僕が考えつかないようなリズムの乗り方が出てきたりするから逆に面白いんです。

- ラップのやり方も柴さんが指導するんですか。

- 大体のルールは僕が教えて、後はそれぞれ勝手に。遊び方のコツを掴んでくると、自己増殖的にどんどん上手くなるという感じです。

- 音楽畑のラッパーの人に比べると、さすがにちゃんと歌詞が聞こえるし、台詞としての機能を果たしていますよね。

- そうですね。そこは演出で「もう少し台詞にしちゃって」「そこはもっと音楽的に」などと、かなり使い分けてもらっています。

- ラップミュージカルでは台詞の書き方が随分違うのではないですか。

- それは明確な方法があるわけではないんです。『わが星』の時は、8人の俳優が群唱状態でバーッと一斉に喋って、それがリズムに乗っているという形だったので、台詞が重なっていて、誰がどこで何を言うかわからなくなる。それで、台本を何段かに区切って、Aのラップが終わった瞬間にBのラップが始まるというタイミングがわかるように、少年王者館の天野天街さんの戯曲の書き方をものすごく参考にさせてもらいました。

- 台詞自体も普通の会話と違いますよね。

- そこはもう、僕が歌いながら書いただけです(笑)。ずっとリズムを取りながら、歌いながら、ラップはラップとして書いています。

- 『ハイパーリンくん』などの場合は、辞書を読むような台詞が、リンクを渡り歩くように、俳優から俳優に繋がっていくわけですが、誰がどの台詞を喋ってもいいような気もします。あの台詞はどのようにつくられたのですか。

- 『ハイパーリンくん』は、実はラップを役者たちにつくってもらいました。誰がどの順番で言うかは全部決まっていて、例えばあなたは科学史のこの部分をラップで言ってください、というふうに割り振っています。ラップを僕が書いてしまうと、せっかく10人ラップをする人がいても、全部が僕のリズムになってしまう。それで、最初に1、2週間ぐらいラップのワークショップをやって、ラップがある程度書けるようになってからつくってもらいました。後は、「そこは音がキタナイのでもうちょっとキレイにしてください」とか、「あまりにもストレートすぎるから、もうちょっと何か面白い表現にしてください」とかダメ出しして、それを繋ぎ合わせました。

- 『わが星』の場合は?

- この時は、長編でしたし、リズムの乗り方は自分ので通してもいいかなと思ったので、全部自分で書いて譜割りをしました。で、役者に台本を渡した段階で、「ここがラップになって、こういうふうに言ってください、こういうふうに歌ってください」と、実際に僕がやって覚えてもらいました。

- 『あゆみ』では、動きや誰がどの台詞を言うか、あらかじめ厳密に決めているのですか。

- あれは、二人の女の子がキャッキャと喋っている会話を書いた台本をつくってから、稽古場で俳優に歩いてもらいながら、その場で誰が何を言うかの切れ目を決めていきました。稽古場で歩いてみないと、誰がどの瞬間に立ち止まって喋るか書いている段階ではわからない。10人で演じる時は10人に、3人で演じる時は3人に割り振っています。

- 誰がどの台詞を言うかわからなくなりそうで、俳優はがよく覚えられるなと感心しました。

- 俳優も覚えられないとこぼしていました。自分が何の役で、今どこにいて誰に喋ってるのかわからなくなると。とりあえず割り振るだけ割り振って、後はもうできるようになってくださいと、稽古場でつくっています。

- では、最初のテキストと、稽古場でワークショップを経て出来た上演台本は違うものになっているということですか。

- 『反復かつ連続』や『あゆみ』では、言葉自体は変わっていませんね。誰が喋るかの割り振りは変わりますが、目で見れば立体では追えますけど、台本では全く追えないので、変わっていてもわかりません。

- じゃあ期間を置いて再演する場合は、結構大変ですね。役づくりという概念もありませんし、役者たちは動きを覚えているものですか。

-

動機と関係ない、ほとんど理屈に合わない動きをさせるので、最初は本当に大変ですが、再演の時にはだいたい覚えているようです。

役づくりについては、むしろ、一人の役になっちゃったらダメなんだと考えています。自分の役のことだけ考えていてもダメで、3人の『あゆみ』の場合なら、残り2人のメンバーが今どう動いているかを見ながら、自分が次に何をするか考えなければいけないように出来ている。シーン全体をイメージするというか。それは、そういう状態に俳優をもっていきたい、と敢えて狙っていることでもあります。そんなギリギリの状態で台詞が言えるようになれば、余計な演技とかしなくなりますから。 - 岸田戯曲賞を受賞されたことで、活動の場はさらに広がると思いますが、今、柴さんがやられている演劇の方法論はこれから変化していくのでしょうか。

- 正直、僕はまだ方法論と呼ばれるようなものを自分の中で確立したとは思っていません。いつも、前と違うこと、人がまだやってなくて、面白いと思えるようなことをやってみようと思いながら、ここまで行き当たりばったりでやってきた(笑)。かろうじて、何か一貫した作品の質というか、空気感みたいなものが出来てきたのかもしれないですけど。方法論に縛られないほうが良いと思っているわけではなくて、本当に「これだ!」というものを見つけたいのですが、その一方でもっと色んなことをやってみたいという気持ちもあります。

- ままごとは、どんなふうに発展していくんでしょうか。

-

ままごとには、僕と制作者だけがいて、実は俳優がいません。僕の方法論は、前にやったことを踏まえて毎回少しずつ変わっていくのに、全作品に出演している俳優がひとりもいない状況です。歩けるし、ラップもできるし、同時多発の台詞も言える俳優が生まれたら、そこから見えてくる景色もあるだろうし、何か固有の方法論が見えてくるような気がしています。

俳優がいないのに、敢えて劇団と名乗ったのは、新しい方法を試すだけでなく、そういう俳優からの刺激が次のステップになるのではないかと思ったのと、長期的な試み、蓄積を考えていかなければいけない時期だなという思いがあったからです。

柴幸男

ままごとのように演劇を遊ぶ 柴幸男の新発想

柴幸男Yukio Shiba

1982年、愛知県出身。青年団演出部所属。日本大学芸術学部在学中の04年に『ドドミノ』で第2回仙台劇のまち戯曲賞を受賞。その後、青年団の劇団内ユニット「青年団リンク」として2009年10月に劇団「ままごと」を旗揚げ。何気ない日常の機微を丁寧にすくい取る言葉と、ループやサンプリングなど演劇外の発想を持ち込んだ演出が特徴。全編歩き続ける芝居『あゆみ』、一人芝居をループさせて大家族を演じる『反復かつ連続』など、新たな視点と手法を用いて人々の日常を描く。愛知県での公演やワークショップ、岐阜県可児市での戯曲講座、福島県いわき総合高校での演出など、地方でも精力的に活動している。『わが星』にて第54回岸田國士戯曲賞を受賞。

聞き手:扇田昭彦

ままごと『わが星』

(2009年10月/三鷹市芸術文化センター 星のホール)

撮影:青木 司

toi presents 3rd『あゆみ』

(2008年6月/こまばアゴラ劇場)

撮影:ドラゴン・ヤー

ままごと『スイングバイ』

(2010年3月/こまばアゴラ劇場)

撮影:青木 司

toi presents 4th「四色の色鉛筆があれば」〜『反復かつ連続』

(2009年1月/シアタートラム)

撮影:青木 司

toi presents 4th「四色の色鉛筆があれば」〜『あゆみ(短篇)』

(2009年1月/シアタートラム)

撮影:青木 司

この記事に関連するタグ