- 前田さんは、和光大学在学中の1997年に劇団五反田団を旗揚げされて、劇作家、演出家、俳優として活動されてきました。どうして芝居をされるようになったのか、そこからお聞かせください。

- 中学・高校が本当に退屈で、そんな時に2000円で見られる小劇場の芝居があるのを情報誌で知り、学校帰りに見に行ったんです。そうしたら、大の大人がくだらないことを真剣にやっていて、こんな面白い世界があるんだと。小学生のころから小説家になりたかったのですが、なかなか作品にならなかったし、みんなでつくることをやりたいとも思っていたので、演劇を教えてくれるところを探して高校の近くにあった舞台芸術学院に習いに行ったのがはじまりです。

- 私は2003年の『ながく吐息』 (*1) から拝見していますが、前田さんの舞台は、音楽も使わなければ、凝った照明もなく、装置も布団や少しの家具だけでほとんど何もない、ミニマリズムの芝居だと思います。演技も、小劇場演劇でよくあるような声を張ったり、身体性を強調した誇張したものではなく、自然体です。こうしたスタイルは芝居をはじめた当初からのものですか。

-

最初から今のようなスタイルでした。芝居をはじめた頃は、自分の部屋で稽古をして、学校の教室の片隅で上演していたので、立って走り回ると空間が崩れてしまう。そういう制約もあって、あまり動かないような芝居になったところがあります。それに自分のイメージ通りの舞台を本当に創ろうとすると何億というお金が必要になる。中途半端なことをやるぐらいなら、お金をかけないでやろうと自分で縛りをつくりました。だからといって芸術的な面が制約されるわけじゃないので。

例えば、ラーメンを豪華などんぶりに入れたら美味しそうに見えるかもしれませんが、スープと麺がおいしくなくちゃ意味がない。器やトッピングは後から考えればいいんであって、まずはスープと麺。以前、ラーメンの上にかにが丸ごと一匹のっている「かにラーメン」を食べたことがあるんですが、あれじゃあラーメンだか、かにだかわからない(笑)。こういう芝居ってあるなあ、有名な芸能人をトッピンングしたみたいだなと思いました。でもそれは本質からズレてる。500円でもおいしいラーメンはあるし、まずはそっちじゃないかと。芝居で言うと戯曲と俳優、それが納得できるものになってからトッピングを考えればいい。今はまだ、戯曲を書いて、演出して、それを俳優に表に出してもらう過程でやらなければならないことがたくさんあると思っています。 - 創作の原点になっているモチーフや体験はありますか。

-

実は、これまで見たり聞いたりしたものでもっとも感動したのは、自分の見た“夢”なんです。

高校生までは、毎日決まった時間に起きて学校に行かなくちゃいけなくて、学校という狭い社会のルールにいやでも組み込まれている。それが大学生になって、朝起きなくてもいい、行きたくなければ行かなくてもいいとなってから、夢を見るようになったんです。それまで縛りつけられていた夢を見る能力、妄想する力が自由になったような感じで、2度寝、3度寝を繰り返していろいろな夢を見ました。メモしなかったので内容は忘れましたが、ストーリーとかぐちゃぐちゃなんだけど現実より生々しくて、それがとても面白かった。

目が覚めているときは現実を知っているのでそこから逃れられないけど、夢の中ではタガが外れて普段の発想から自由になれる。演劇だけではなくて、小説もマンガもそうですが、芸術(創作)の存在価値はそのタガがはずれたところの思索にあるんじゃないかと思っています。僕がものを書いたり、演劇をやったりする出発点はここで、そういう夢をそのまま舞台にもっていくことを今でも追い続けているところがあります。

でも10年やっていくうちに、戯曲を書く作業が夢をみるような無意識的な思索であるのに対して、演出する作業はそれを論理的な言語に翻訳して俳優に伝える作業、俳優はそれをまた無意識に戻す作業だというのが見えてきた。それがわかってから戯曲の書き方も変わってきました。 - 無意識的な作業を続けていった結果、意識的にならざるを得ないというのは皮肉ですよね。

- 台詞を書くのもだんだんうまくなっているんです。本当は無駄な部分に無意識が隠されているのに、台詞がうまくなることによってそこが削られていく‥‥。僕がやろうとしていることは洗練を嫌うのですが、そことどう戦えばいいのかはまだ解決していません。

- そういう意識の変化以外にこの10年で変わってきたところはありますか。

- 僕はずっと“生と死”をモチーフにしてきたのですが、5年ぐらい前まではそういうことをすごくニヒルに見ていました。人は生まれながらに死に続けていて、生きるということは死に近づくことなのに、実感としては、今日も24時間死に近づいたと感じるのはなく、24時間生きたと感じる。馬鹿みたいにポジティブですよね。はじめはそれを滑稽に感じていたんですが、今はすごく素晴らしいことだと思っています。僕は思考のツールとして戯曲を書いているところがあるので、そういうふうに考え方が流れていった過程が作品になっています。

- 前田さんの代表作のひとつが『キャベツの類』(2005年/ *2 )です。この作品は、自分の記憶を頭から取り出し、キャベツを抱えている男が主人公です。青虫に食べられて記憶が断片的になっている妻らしき女もでてきます。夢のような不条理感のなかに笑いがあり、観客の創造力を最大限にかきたてる作品でした。

-

『キャベツの類』は(同じところから出発しても違うところに辿りつくような)神話的なことを考えて書いた作品です。僕はよく写真を撮影するのですが、後になって写真を見返してみても、何に興味をもって撮ったのかわからない。明らかに過去の自分と今の自分の間に差があるのに、それでも自分は自分として過去から今まで流れて連なっている。数珠玉みたいなその時々の自分を貫いて繋いでいるのが記憶なんじゃないかと思いました。

では、記憶をとりだすと後に何が残るのか、過去の連なりがあってはじめて人間になれるのか、過去がなくて刹那刹那の存在でも人間なのか。キャベツの葉のように重なっている記憶を1枚、1枚剥がしていくとキャベツの芯のような男の無意識が現れるのではないか。結局、人間もキャベツの類と変わらないのかもしれない──そういうところから発想がふくらんでいきました。 - 私は、おしっこの止まらなくなった男たちが主人公の『ながく吐息』が好きなのですが、本物の水を使っていたので舞台は水浸しでした。

-

人が“突き抜ける”というのはどういうことなんだろう、と考えたことがあって。普段、僕は全く怒らないんですが、これなら誰だって絶対に怒るよという状況に直面したので、突き抜けてみたくて、試しに怒ってみたんです。自分としては格好よく怒っているつもりだったんですが、全然イメージと違っていて、思わず笑っちゃいました。

怒るのはうまくできなかったけど、それがおしっこだったらどうなるだろう? 失恋した主人公が悲しくて泣くんですが、それを(表現するのに、涙を流すのではなく)おしっこにしたらどうなるだろう? おしっこが止まらなくなって、死ぬかもしれないところまで追い詰められる。そんなふうに死に近づいたとき人は突き抜けるんじゃないか、超越するんじゃないかと思った。そして“おしっこが止まらなくて死にそうなオレって格好いい”と思う。つまり、突き抜けて死を実感として感じられたときにナルシシズムも働くんじゃないかと。その辺のことを考えてみたくて『ながく吐息』をつくりました。

失恋しておしっこが止まらなくなった男だけじゃなく、子どもを亡くしておしっこが止まらなくなった父親も出てきます。彼女に振られた悲しみと子どもを亡くした悲しみ……。比べようもないですが、表出するものにそんなに差がないように思えるところが面白い。ふたつの悲しみがそんなに違うのなら、表出するものにも深い差異があってしかるべきなのに、そうではないということは、ふたつの悲しみはそんなに遠くないところにあるのかもしれません。 - 最新作の『偉大なる生活の冒険』(2008年/ *3 )も大変面白い作品でしたが、妹が死んで以来、元恋人のところに転がり込んで仕事もしないでゴロゴロしている青年が主人公として出てきます。チラシには「我々はほっといても生きているからその生に偉大さも矮小さもない。部屋でゴロゴロする生も未開の大地を歩きまわる生も、大差ないそれは偉大な生活の冒険なのだ」と書かれています。前田さんの作品にはこうした力の抜けた主人公がよく出てきますね。

-

僕にとってのヒーロー像というのがあって、主人公たちにはそれが反映していると思います。僕にとってのヒーローは、社会のプレッシャーなどから“逃げられる人”のこと。逃げちゃダメだ、戦うべきだ、自殺しちゃダメだ、それは逃げだから、とよく言いますが、それは逆で、逃げるというのは生きるための方法だと思うんです。だから逃げることをもっと肯定的に捉えて、生きることが辛くなったり、泥沼に陥ってしまいそうになったら、すべてから逃げればいいし、そういう生き方がとても大事な気がします。

「偉大なる生活の冒険」は、僕の小説「グレート生活アドベンチャー」がもとになっているのですが、小説のほうでは主人公は一度虚無を覗いてしまうんです。そのときにパスタを1本1本数えることで何とか虚無から逃げることができた。逃げるというのはそういうポジティブな能力なんです。

こうしたヒーロー像には父親の影響があるんじゃないかと思っています。僕の父親は、励まさないし、お酒を飲んでテレビの時代劇ばっかり見ているような人で。最初はそういう自堕落な父親が少し嫌でしたが、今思えばそうして生きているだけで偉大なことなんじゃないかと。小説の主人公はそこまでポジティブに逃げることを捉えきれてないのですが、でも僕はこの主人公より半歩先に進んでいますからね、大丈夫です(笑)。

- 岸田戯曲賞を受賞した『生きてるものはいないのか』は原因不明のまま人々がバタバタ死んでいく話ですし、こうしてみると前田さんの作品はバリエーションに富んでいます。

-

死や生を書く場合には、同じモチーフをいろいろな形で書き続けることに意味があると思っているんです。画家がモチーフにするヒマワリだって、時間や場所によって光線状態も違うし、芽のときもあれば茂っているときもあるから、いろんな角度で見ないとわからない。

自分の作品を整理するといくつかのパターンがあるんですが、ひとつが「道シリーズ」で、『ながく吐息』や『家が遠い』(何となく家に帰りたくなくて路上にいる4人の中学生が主人公)なんかがそうです。道って公の場なのに、そこに人が留まることでパーソナルな場所になるでしょ。そこが面白いですよね。それから『動物大集合』『ふたりいる景色』みたいな部屋が舞台になっている「部屋シリーズ」。場所でカテゴライズするとそうなるんですが、内容でいうと「現実からの大きな飛躍がないシリーズ」「大きな飛躍があるシリーズ」「夢シリーズ」があります。たとえば、『キャベツの類』は夢シリーズで、『家が遠い』は大きな飛躍があるシリーズになります。はじめにシリーズのイメージがあるわけではなく、書いてみたらそうだったということなんですけど。

- どの作品にも喜劇性がありますが、笑ってもらいたいと思っているのですか。

-

そのことについては深く考えたことがないのですが、笑ってもらうとやっているほうも気が楽になりますよね。さっき、死に続けているのに生きていると実感していることは素晴らしいと言いましたが、でもそれはやはり基本的に滑稽なことなんだと思います。すごく雑に言うと、すべてそこが元になった笑いなんじゃないかと思います。

今、話していて思い出したのですが、笑いというのは攻撃性と近いかもしれない。テレビ番組で超能力を信じる人と信じない人が討論していて、超能力で鉄を曲げる人が出てきたときに、どうして曲がったのか説明できない信じない派の人たちが笑ったんです。その笑い方が攻撃的だなと思いました。僕は、自分が笑うことや人が笑うことに、攻撃性の発露を見ているのかもしれません。以前、マザー・テレサのドキュメンタリー番組をみたんですが、笑うシーンが出てこなかった。ひょっとするとマザー・テレサは、笑うことが攻撃性に結びついていることを直感していて、笑わなかったのかもしれません。

- 話はズレますが、前田さんの戯曲の中には「カナコ」という名前の女性がよく登場します。何か意味があるのですか?

- 登場人物の名前を決めるのって難しいんですよね。格好いい名前はナルシシズムが出て嫌だし。僕は、名前にレベルを付けていて、田中とか、佐藤とかありふれた名前がレベル1で、前田はレベル2ぐらい、扇田はレベル4ぐらいいってます(笑)。下の名前は生まれ年によって流行があるのでレベル分けしにくいんですが、そのなかでカナコやマナミは中ぐらいのレベルで使い易いんです。

- 2005年に『愛でもない青春でもない旅立たない』で小説家デビューをされてから、いろいろな文学賞にノミネートされるなど、小説家としても注目されています。

-

小説に関しては本当に無知なので、前に誰か他の小説家が書いているんじゃないかとか、そういう縛りがかからないからアホみたいに書けるんです。戯曲も最初はそうだったのに、だんだんこの台詞はひどいなとか、そういうことがわかるようになって、自分で無意識に言語の検閲をするようになってきた。破天荒な台詞の並び方を避けるようになるとつまらなくなるし、洗練されていくと作品が似てくると思うのですが。たとえば、韓国では整形する人が多いそうですが、整形して洗練させていくと、顔がみんな似てきちゃうみたいな感じです。

昔は洗練させても、それぞれがもっている異なった情報の中で洗練させていくので似てくることはなかったと思いますが、僕らの時代は手にもっている情報のカードに差がないので、それを洗練させていくと似てしまう。それに対抗するためには、情報を遮断するか、洗練させないかのどちらかだと思います。それで言うと、オタクが尊敬されるのは、情報を遮断して、偏った情報で個性を出しているからですよね。

- 演出家としてはどのようなタイプなのですか? 俳優を追い込む演出家もいますが。

-

演出家としては、まず戯曲を信じなくちゃいけない、俳優も信じなくちゃいけない、精一杯やってこうなんだと信じなくちゃいけないと思ってやっています。たとえ俳優ができないとしても、精一杯やった結果がそうなのだからそれを受け入れる。俳優を追い込む演出家は、追い込んで超人的な力を出させるんだと思いますが、僕の芝居で超人をみたいという欲求を満たしたい人はいない。俳優にはある瞬間に超越をみせてほしいとは思いますが、基本的にそこらへんにいる何でもない人がそのまま舞台にいる手触りが出るのが望ましいと思っています。

- 俳優としても出演されています。

-

演出家としての自分をひきずっている部分があり、舞台に出ていてベストなときにはお客さんのことも、他の俳優のこともわかるので意識がそちらに移り、双方向になって影響を受けてしまうんです。だから、俳優としてはすごく繊細で扱いにくい(笑)。ときに良い芝居をするけどすぐに崩れる。ひとりぐらいならこういう繊細なタイプがいてもいいかもしれませんが、愚鈍な俳優のほうがタフでいいと思います。

- 前田さんは、日頃から、商業劇場に進出したいという野心はないと言われています。

-

メジャーになってもお金が手に入るだけなら、家に経済的なゆとりもありますからお金にこだわる必要はないですし、そもそもメジャーの作品に興味がないんです。

大きな音やきれいな明かりをみると心は揺れるし、太鼓が同じリズムで鳴っているだけで気分は高揚します。襟をつかんでゆすられるようなことでも心は簡単に動きますが、それを突き詰めると、注射を1本打てば涙が出てカタルシスが得られるような方向に行ってしまう。そうなると芸術はいらなくなります。僕がやっている芝居も最終的にたどりつくところは同じなのかもしれないけど、たとえ出口が同じでもそっちのほうを向いてやってはいけないと思います。

よくできたストーリーやプロットというのはそんなに複雑なものではなくて、パターンでできるので、突き詰めればコンピューターでもつくれると思います。それはそれで面白いものになると思いますが、そこで勝負をするということは、計算の速さをコンピューターと競い合うようなものです。それじゃあコンピューターに勝てるはずがない。コンピューターに勝つには、人間のもつ無意識で戦うしかないんじゃないかと思っています。

『偉大なる生活の冒険』では、恋人かどうかわからない女の人の横で主人公は寝ているわけです。どういう気持ちなのか、言葉にしづらいけど、そこには人間に特有の何かがあると思う。メジャーだとこういう世界は表現しづらくて、8割の人に訴えることをやらなくちゃいけない。でも僕がやりたいのはそこではなくて、残り2割の人を対象にしたような芝居だと思います。

テレビドラマもメジャーな演劇のように見る人を気持ちよくさせなければいけないから、不快な部分は現実にまかせて、愉快なところだけやっているところがあります。でも、生きるとか死ぬとかいうことを描くなら、不快なことも、イライラすることもやらなければならない。そのことを直感的に感じさせてくれたのが、原一男監督のドキュメンタリー映画『ゆきゆきて、神軍』でした。この映画を見たとき、ここまで不愉快にさせられることはもうないんじゃないか、凄いなと思いました。芸術というのは、辛いことも悲しいことも含めて、生きるということと相似をなしていなければならない、ということを直感的にわからせてもらった映画でした。

- 海外公演とか、海外のアーティストとの共同制作に興味はありますか。

-

単純に海外旅行に行けるのがいいですよね(笑)。字幕の付け方とか難しいことはありますが、台詞が2割ぐらいでそれ以外の要素で伝える部分の多い『偉大なる生活の冒険』か、『ながく吐息』のような同じ人間として直感的に面白がれるような下ネタ作品なら海外公演ができるような気がします。下ネタはみんなの共通意識をつくりやすくて、僕のワークショプでもおしっこを我慢するというシチュエーションを使うものがあります。観覧車に乗っておしっこを我慢しながら1周するまでにプロポーズするという設定でエチュードをやってもらうんですが、すぐにシチュエーションが共有できます。

何年か前ですが、『おやすまなさい』(早く眠りたい人とさみしくなるのでその人を眠らせたくない人のおしゃべり)を英語がしゃべれる日本人の俳優にやってもらうと面白いかな、と考えたこともあります。共同制作は尊敬できるアーティストと出会えない限り難しいですよね。

- 最後に今年の公演についてお伺いしたいのですが、6月に新国立劇場で前田さんの書き下ろし『混じりあうこと、消えること』を白井晃さんが演出することになっています。また、9月には前田さんの演出で三島由紀夫の『近代能楽集―綾の鼓』が予定されています。他の人に演出をまかせるのも、三島を演出するのもはじめての試みだと思います。いかがですか。

-

前者については、他の人が演出するということを意識しないで書くつもりだったのですが、だんだん気になり始めて……。僕はスキをつくる書き方をしているので、普通の会話も整合性がなくてどんどん逸れていくし、思っていたところとは別のところに流れるから、戯曲だけ読むと整合性がとれていない感じがする。戯曲のコミュニケーションではわからない整合性をそれ以外でとっていくのが演出の作業なので、果たして書いた僕以外の人が演出できるのか。そう思いはじめたら、足がすくんでしまって。僕は草稿を上げてから改稿していくタイプなんですが、いつもなら15稿ぐらいで終わるところがそこを越えたのに、まだ完成していません。

「綾の鼓」は劇場から提案された企画です。これまで三島作品はあまり読んだことがなかったのですが、三島の戦略的な──僕はそう思っていますが──戦略的なナルシシズムの出し方に興味があります。この作品には恋心をニヒルに笑っているようなところがあるので、そこが出せればと思っています。ただ、知らない俳優さんが多いので、稽古がはじまってみないとどうなるかわからないですね。俳優が伸びたいほうにしか伸びないから、それによっては僕がやろうとしていることも変わってくるかもしれせん。

前田司郎

「脱力」から見えてくるもの 劇作家 前田司郎のセンス・オブ・ワンダー

前田司郎Shiro Maeda

東京・五反田生まれ。和光大学卒業。1997年、19歳で「五反田団」旗揚げ。諧謔というより、脱力系の自然体なおかしみのある劇空間に魅力がある。五反田団は、2003年に平田オリザ率いる青年団と合併し、「青年団リンク」の若手劇団のひとつとして活動。こまばアゴラ劇場を中心に作品を発表。劇団の活動が軌道に乗り、05年に合併を解消。『いやむしろわすれて草』、『キャベツの類』、 『さようなら僕の小さな名声』 と3度の最終候補ノミネートを経て、2007年度『生きているものはいないのか』で岸田國士戯曲賞を受賞。オーディションによって選ばれた俳優17人とのワークショップを経て生まれた同作品は、理由が解らないまま登場人物全員が死んでいくという、リリカルかつユーモラスに「死」を描いた作品。すがすがしい気持ちになる正当な不条理演劇と評される。小説家としても数々の作品を文芸誌などに発表している。小説『愛でもない青春でもない旅立たない』で第27回野間文芸新人賞、『恋愛の解体と北区の滅亡』が第28回野間文芸新人賞・第19回三島由紀夫賞に、『グレート生活アドベンチャー』が第137回芥川龍之介賞にそれぞれノミネートされる。

聞き手:扇田昭彦

*1 五反田団『ながく吐息』

(2003年2月19日-24日 / こまばアゴラ劇場)

あらすじ:

二人の若いサラリーマン。飲み会の帰りに、他愛のない話をしながら歩いている。そのうちのひとりは恋人に振られたばかりだという。その男は道ばたの塀に向かって立小便を始める。なぜか小便は、塀から地面(床)に流れ続け、まったく止まる気配がない。町の真ん中で小便をしながら不安に駆られる男を横目に、通行人は興味津々。偶然通りかかった会社の同僚はビデオカメラを持ち出す始末。そうするうちに振られた元恋人まで登場し……。

*2 五反田団『キャベツの類』

(2005年3月8日-13日 / こまばアゴラ劇場)

あらすじ:

記憶を取り出し、キャベツに移した男。彼の妻は頭に虫がいてどんどん記憶を失っている。そこへ、半纏を着た神がやってくる。男は神に、妻という女の虫退治を頼むが、段取り悪く失敗。妻は世界と同じくらいに巨大化して、姿が見えなくなってしまう。妻の中に取り込まれた男に妻からの呼び声が。それは彼女の記憶を取り込んだ男の記憶、つまりキャベツの中にすむ青虫の声だ。妻からの別れの言葉に、男はただ泣きながら葉を剥くのだった。

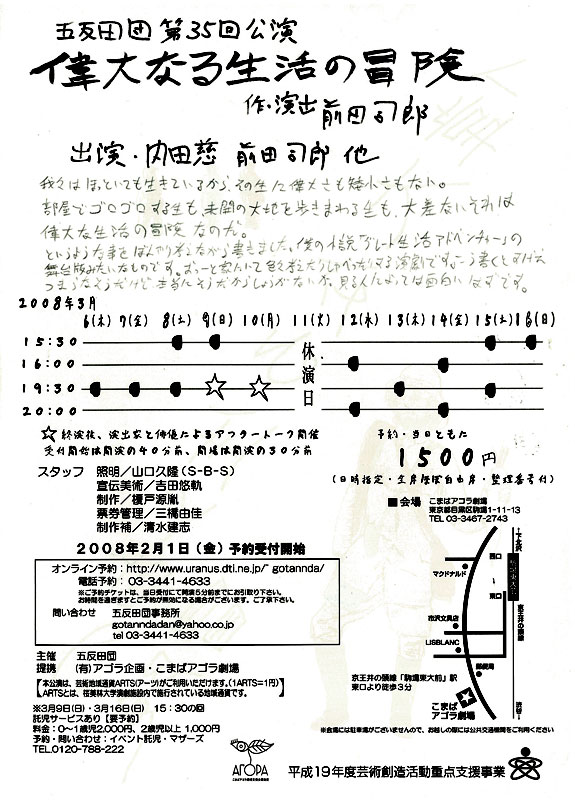

*3 五反田団『偉大なる生活の冒険』

(2008年3月6日-16日/こまばアゴラ劇場)

あらすじ:

部屋の中には万年床。そこに男と女が寝転がっている。男と女は元恋人同士だというが、男はただ女の部屋に居候し、引きこもりの生活。男はゲームの魔王を倒すことだけに日々を費やす。ときに隣人の友達とおぼしき人たちが出入りし、とりとめのない会話をしたりゲームをしたり、夢の中かもしれないが、死んだ妹も登場する。女は男に対して出ていけと怒鳴る。ただ生き続けるだけの男は何もしないことにある意味前向きともいえる姿勢を貫く「偉大な生活」を送り続ける。

『偉大なる生活の冒険』のチラシ(前田直筆の解説文を掲載)

「シリーズ・同時代」若手劇作家とベテラン演出家とのコラボレーション

Vol. 2『混じりあうこと、消えること』

(2008年6月27日〜7月6日 / 新国立劇場小劇場)

[作]前田司郎

[演出]白井 晃

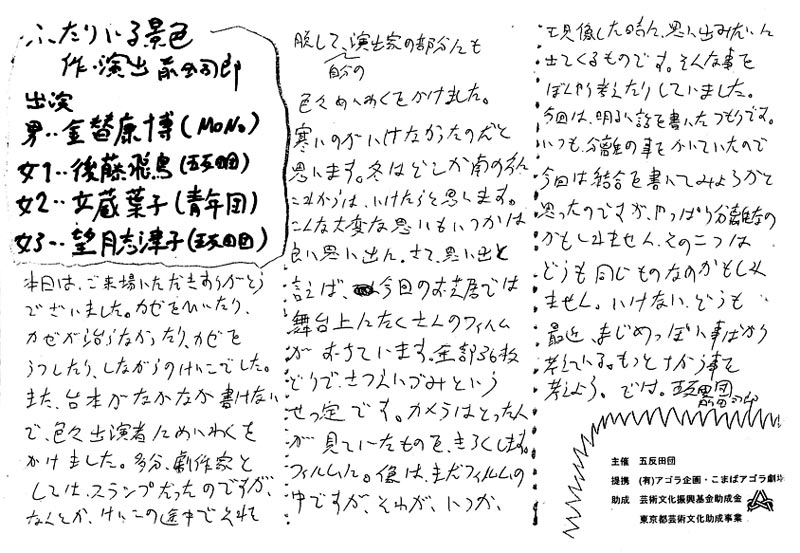

五反田団『ふたりいる景色』(2006年)のチラシ(前田直筆のプロダクションノート)

五反田団『さようなら僕の小さな名声』

(2006年10月27-11月5日/こまばアゴラ劇場)

あらすじ:

劇作家の「僕」は彼女から二つもらった岸田戯曲賞の一つを寄付しに貧しい国に出かける。いっぽう、「僕」の部屋に住みつく蛇は、彼女はもちろん世界全体を、ひいてはこの劇作品そのものをまで飲み込もうと膨れあがっていく。シンボリックな二つのエピソードを併走させつつ、夢幻的でとりとめのない物語が恣意的に綴られていく。著者自身が岸田國士戯曲賞に二度ノミネートされながら受賞できなかった経験もモチーフとなっている。