- 藤原さんは高知の出身で、12歳の時に単身上京されました。まずは子供時代のことを聞かせてください。

-

本が好きで、小学生の頃は図書室にある本を片っ端から読んでいました。ファミコンが出始めでまだスペックが低かったこともあり、ゲームブックをよく読んでいました。選択肢があって、好きに読み進むことができるのが面白くて、1人で遊んでいましたね。今思うと、それが演劇クエストのルーツになっています。

成績が良かったのでみんなに持ち上げられましたが、狭い世界で優劣を決める環境にうんざりして、早くもっと広い未知の世界へ行きたいと思っていました。それで受験して、東京の開成中学に進みました。本当は灘中学を志望したのですが落ちてしまって。灘に進んでいたら、いずれ阪神淡路大震災を被災していたと思います。震災と同じ1995年には、オウム真理教の地下鉄サリン事件にもショックを受けました。 - 中高時代はいかがでしたか。

- 当時、同級生たちは良い大学を目指すことを疑わないところがあり、それは自分の志とは違うなと感じていました。個々には面白い友人もいたんですけど、環境としては自分には合わなかった。中学ではまだ優等生を演じていましたが、高校に入ると糸が切れたように池袋の酒場や雀荘に入り浸るようになってしまった。そこで歳上の人たちと話すようになり、LGBTや在日朝鮮人の人たちとも仲良くなりました。そういう場所は、価値観が単一に見える学校よりもずっとスリリングで面白かった。

- そういった人たちから受けた影響は大きかったですか。

- 大きいんでしょうね。雀荘では、通っている学校の名前なんか関係なく、麻雀が強ければ一人前の人間として対等に相手をしてもらえます。たぶんそれが気持ちよかった。当時は90年代でバブルも終わり、日本社会に閉塞感が漂い始めた時期だったはずです。同世代の敏感な人たちはもしかするとオザケンとか渋谷系 (*1) にハマった人が多かったのかもしれませんが、僕は池袋に行ってしまったせいか、サブカルに影響を受けることはなかった。演劇にもまったく出会いませんでした。ただひたすら、学校と、雀荘や酒場の人たちとのギャップの中で、自分はどうしたら良いのか悩んでいました。結局、二浪してかろうじて大学に入りました。立教大学を選んだ理由は、雀荘のすぐ近くだったから。でもすぐにその店がつぶれて、おかげで真面目な学生になれました(笑)。

- 大学では政治学を学んでいらっしゃいます。

- 政治学を選んだのは、親を納得させるためというバカバカしい理由だったのですが、幸運なことに高畠通敏(たかばたけみちとし)さんというとてもいい先生に巡り会うことができました。「ベトナムに平和を!市民連合(ベ平連)」を立ち上げた3人のうちの1人です。その高畠先生と、水俣病の問題に長年向き合ってきた栗原彬先生、その助手の笠井昭文(かさいあきふみ)先生からは、日本の社会運動史や哲学を教えていただきました。哲学や政治学からは、この世界を説明するひとつの答えなんて存在しない、ということを学びました。受験勉強とは真逆の世界ですよね。大学では映画をよく見ていました。就活はまったく何もしていなかったのですが、たまたまゼミの先輩で、現在は劇評も書いている鈴木励滋さんに誘ってもらい、横浜にある地域作業所のカプカプに就職しました。知的障害を持つ人たちがいる場で、その思想に共鳴したんです。ところが、当時同棲していた人が精神を病んでしまって、僕も仕事を続けることができなくなった。仕事もできない、お金もないで追い詰められたときに救い出してくれたのが、学生時代の酒場ネットワークで知り合った友達でした。そしてやはり酒場の常連だった社長の会社にお世話になることになった。結局、僕を救ってくれたのは酒場ネットワークでした(笑)。そこはまちづくり系の会社だったので、フィールドワークに行ったり、自治体の会議に出たり、冊子の編集をしたり、ゴーストライターをしたりと、今の仕事に繋がる基礎的なことを教わりましたね。並行して、駒場東大前の古本屋でもアルバイトをしていました。そこで当時こまばアゴラ劇場に勤めていた制作者の田嶋結菜さんと知り合い、誘われて演劇を観に行くようになりました。

- こまばアゴラ劇場が演劇との出合いの場だったのですね。

-

その前に居酒屋のバイトの先輩に安藤玉恵さんがいたので、彼女が看板俳優だったポツドールは観ていました。こまばアゴラ劇場とその別館的なアトリエ春風舎では、地点の

三浦基

さんや、

松井周

さんの初期作品を観たのを覚えています。どれも強烈な体験でしたが、とにかくお金がなかったので、観劇を習慣にすることは不可能でした。

古本屋で働いていた頃に、下北沢周辺の若者とも仲良くなりました。当時、下北沢では再開発反対運動が盛んで、そこに関わっていた人たちです。彼らの何人かは共同生活をしていて、今でいうシェアハウスのような一軒家に住んでいました。たまたま空きが出たタイミングで、そこに転がり込みました。毎晩パーティのように面白い人たちが出入りしていましたね。そのうち、意気投合したメンバーと一緒にフリーペーパーをつくったんです。下北沢で編集者の仲俣暁生さん (*2) とも知り合い、編集のノウハウみたいなものを飲みながら教わった影響も大きかったと思います。そして当時の恋人に勧められて出版社の面接に行ったら、運良く採用されて……。 - そこから編集者人生が始まったのですね。シェアハウス、フリーペーパーと偶然とはいえ先駆け的な経験をされています。

-

人の運には本当に恵まれているなと思っています。出版社時代は書籍の編集を主に担当していました。楽しかったし、編集のスキルも学べたのですが、労働時間と人間関係が過酷すぎて2年でうつ病になってしまって。誰でもうつ病になるんだなと痛感しましたね。そしてもうこれからは組織や社会の理屈に乗るのはやめて、自分独自のやり方で自由に生きていこうと腹を決めたんです。会社を辞めてフリーになる直前に、仲俣さんから声をかけてもらって出入りしていたTBSラジオの「文化系トークラジオLife」という番組の本をつくりました。それがきっかけで、そのパーソナリティのひとりだった批評家の佐々木敦さん

(*3)

に、『エクス・ポ』という雑誌の編集に呼んでいただきました。それ以降はずっとフリーランスです。

佐々木さんの仕事を手伝っていた頃は、しょっちゅう飲みに誘っていただいて演劇の話をよくしました。飲みながら議論するなかで批評言語を鍛えることができたのは、相当大きな経験でしたね。取材も同行させてもらったので、佐々木さんのインタビュー術からも多くを学びました。

その『エクス・ポ』の仕事で特に自分の人生に決定的な影響を与えたのは、チェルフィッチュの 岡田利規 さんとの出会いです。彼のインタビューシリーズを担当した縁で2007年にチェルフィッチュの『フリータイム』を観たのですが、今の時代に吹き溜まっている何かを、鮮やかにクールに表現しているなあと感じたんですね。そこから、ハイバイやサンプルや東京デスロックといった同世代の演劇を観に行くようになり、彼らが表現していた鬱屈感とそれを打破する技法やエネルギーにシンパシーを感じたんですね。

2009年春にこまばアゴラ劇場が企画した「キレなかった14才♥りたーんず」 (*4) で、快快の篠田千明 (*5) に声をかけてもらい“綴じない雑誌”をつくりました。ところが印刷が間に合わず、劇場に毎日滞在して輪転機を回していたので、結果的にほぼ全公演を客席やロビーのモニターで観ることになりました。同じ作品を何回も観る経験は初めてで、演劇の捉え方がだいぶ変わりましたね。つくり手に近い場所で、彼らや、同世代の制作者や編集者たちが何を考えているかを知るのも興味深かった。この「りたーんず」に参加していた篠田千明や柴幸男のような世代は、さっき言及したチェルフィッチュやポツドールの世代にはない、多幸感のようなものがありました。そのハッピーな感じは批評家たちには評価されていなかったと思います。いずれにしても、当時の東京の小劇場演劇には、何か新しいものが日々生まれているという熱気がありました。でもそれに批評の言葉が追いついていないように感じた。そのような状況に対して何かせざるをえないと思い、小劇場レビューマガジン『wonderland』というウェブ媒体に劇評を書くようになりました。

演劇クエストはなぜ生まれたか

- そんな藤原さんが初めてアーティストとして創作した作品が『演劇クエスト』です。きっかけは2014年、横浜のアートスペース・blanClass (*6) の小林晴夫さんからのお声がけだったそうですが、はじめの一作はどのような経緯でつくられたのでしょうか。

-

小林さんからのリクエストは、何か“パフォーマティブ”なことをやってほしいというラフなものでした。でも何かやりたいことがある気がしたので、やってみようと。

当時すでに東京を離れ、横浜に住んでいました。ある晩、「人って、“上り”の都市側にはよく移動するけど、“下り”の方には行かないものだよね」と飲み屋でよく一緒に飲んでいたおじさんが言って、なるほどと思ったんですね。さっそく次の日に京急線で三浦半島の方へ下ってみたら、風景は壮大だし、何か惹かれるものがあった。それから頻繁に横須賀に飲みに行くようになりました。米軍はいるし、自衛隊はいるし、山口百恵の歌に出てくるような独特な淫靡さのある町で。ある日、酒場に行ったら、コの字カウンターにおじさんがひとり座っている。一言もしゃべらず、レモンサワーをゆっくり飲んでいる。なぜかその顔に惹きつけられて、ずっと見ていました。

東京の小劇場では若い人たちの作品をたくさん観てきましたが、2012年にマームとジプシーの 藤田貴大 さんが岸田國士戯曲賞を受賞されたときに、自分の中では人生のあるステージが終わってしまった感じがありました。これから自分はどうしよう、と何か違うものを求めていたときに、この横須賀のおじさんの顔にそれがあるような気がしたんです。それで、この顔と演劇をつないでみたら面白いんじゃないかと思いました。劇場で演劇を観るのではなく、三浦半島の飲み屋に人を連れてくるにはどうしたら良いだろう? と考えたときに、子供の頃に遊んでいたゲームブックの記憶が急に甦ってきました。ゲームブックの形式で実際の町を歩いたら面白いのではないか。それでつくったのが演劇クエストです。 - 東京の小劇場の若い人たちの演劇にはなくて、おじさんの顔にあるものは何だったんでしょうか。

-

東京にいたときは、雑誌やウェブに何かを書いても、土地に蓄積されていかないような物足りなさが常にあったんです。東京の根無し草の文化が花開いた時代もあると思いますし、東京の小劇場に熱気を感じていたのは事実です。でもだんだん、出来上がったシステムやルールの上に乗っかっている人が増えてしまったように感じていました。岡田利規さんや

多田淳之介

さんのようなパイオニアは、ルールやシステムがない世界に切り込んで作品を立ち上げていた。そうしなければ自分たちの生きる場所がない、だから作品をつくるという切迫した必然性を感じることができた。でもだんだん、表現形式の新しさばかりを追求する傾向が強まっていった。いかにも東京らしい。もしかするとそこにも切実な想いや未来の可能性はあるのかもしれません。でも自分の人生をそこに賭ける気になれるかどうか……。

そんななかで東日本大震災が起こり、このまま東京に居る理由がないと思って横浜に引っ越しました。わずか数十キロの移動ですが、大きな決断でした。そして誰と、どこで、どう生きるかを考え始めていた時期に、横須賀のおじさんの顔と出会った。その顔に何があったかを言葉にするのは難しいのですが、とにかくその顔と、自分が培ってきたものを賭けて対峙したいと思ったんです。もしかすると自分はその顔を、フィリピンのスラム街や、中国のバスや市場の中にも、見出しているのかもしれません。

ゲームブックという形式を引用した「冒険の書」

- 冒険の書はゲームブックという形式をとっています。なぜ、観客をまちに連れ出し、おじさんの顔をみせる方法がゲームブックだったのでしょうか。

-

ゲームブックそのものをいつかつくりたいというアイデアは結構前からありました。子供の頃に慣れ親しんで、ボロボロになるまで読んでいたから。ただ演劇クエストにおいては、ゲームブック以外にも参照したものがあります。特にヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』と、クリストファー・アレグザンダーという建築家の『パターン・ランゲージ』という本です。どちらも断章で成り立っており、起承転結とか物語がありません。文章の塊だけがあるという形式に惹かれました。

例えば横須賀のおじさんの顔を題材にして素晴らしい物語をつくることで、観客を感動させることはできるかもしれません。でも観客は、その物語を消費する受動的な存在になってしまう。それはやりたいことではありませんでした。物語になりきらない断章を散りばめることで、いろんな感性を持つ観客たちそれぞれの能動的な可能性を引き出せないだろうか。断章だけでは掴みどころがつくれないかもしれませんが、ゲームブックという形式であれば有効ではないかと思ったんです。 - 演劇クエストはアートフォームとして、観客の位置付けを大きく変えたのではないかと思います。それまで受け身な存在だった観客にエディトリアル、編集の権利を渡しているところが画期的でした。批評家として多くの作品を観てきたなかで、観客のあり方に疑問を感じていましたか。

- その疑問はものすごくありました。既存の“劇場”や“演劇”のシステムやルールに乗っかったままだと、“観客”はどうしても受動的になります。人間には凄い可能性があるはずなのに、“観客”になった瞬間に「お金を払ったぶん、満足させてほしい」という受動的な消費者になってしまう。作品をつくる側も、観客を満足させるためのサービスを与える立場に甘んじてしまう。その両者の関係性は、非常に閉じたものに思えます。それは人間の可能性を低く見積もりすぎではないでしょうか。もっと観客の可能性に目を向けたい。それが、演劇クエストをつくる上での大きなモチベーションになっています。

- ロールプレイングゲームに日常的に接し、発信者でも受信者でもあるSNSを使うことが当たり前の若い世代に対して、どのようなアートを見せるのかがますます問われています。そのような人たちに対し、演劇を楽しむ回路を開いている実感はありますか。

- 観客の力を信じることが、演劇クエストの根底にはあります。そして若い人たちのつくる未来は信じたい。希望は、そこにこそあります。けれど、若い人たちの感覚をただ全面的に信頼していいのかというと、僕は懐疑的です。若者批判をしたいわけではなく、若い人たちをとりまく環境への批判的なまなざしは常に必要だということです。例えばSNSにおいて、果たしてどこまで主体的な発言権・編集権はあるのでしょうか? ネットで何でも手に入るような便利さと清潔さの中で、世界のすべてが“今ここ”にあると思い込み、その“外”にあるはずのものが見えていないのではないか? そこに“見えない壁”の存在を感じます。それですべての人間が幸せであればいいのですが、残念ながらそうではありません。日本だけではなく、韓国の若者にも、“壁”の内側に閉じこもる傾向を感じます。その状況に一石を投じたいと考えています。

- 「見えない世界は見なくていい」という人に対しては、どのような対応が可能なのでしょうか。

- 例えば東京に住んでいたら、横須賀のおじさんの顔は見なくても済むし、存在しないも同然です。そこをアクロバティックにつないでしまうことが、演劇クエストならやれると考えています。最近意識しているのは、できるだけゲームっぽくしようということ。表面上はとにかくゲームを擬態して、いろんな人が気軽に参加できるように間口を広げたい。でもプレイしているうちにじわじわと、実はこれはゲームだけではなくアートでもある、ということが伝わればいいと思っています。

- 演劇クエストを通して見せようとしているものについて、もう少し聞かせてください。

-

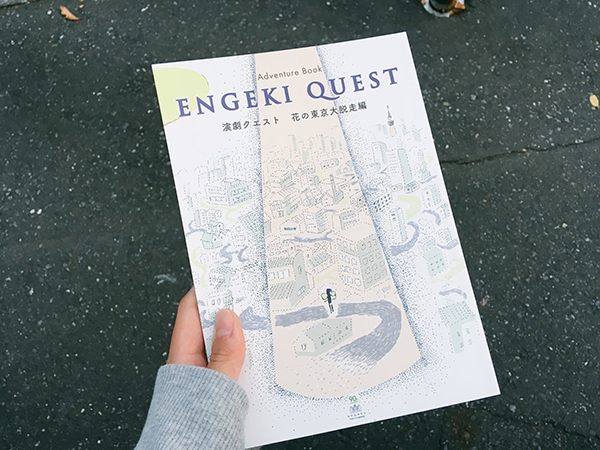

例えば、今、早稲田大学演劇博物館の依頼で、東京をフィールドに『演劇クエスト・花の東京大脱走編』をつくっています。東京は不思議な場所で、これだけ巨大な都市は世界的にもなかなかないし、人によって抱いているイメージも異なります。この東京をどう捉えるか?

早稲田大学の裏にちょうど都電荒川線の始発駅があるので、都電の沿線を舞台に選びました。都電の沿線では、いたるところからスカイツリーが見えます。2020年にはオリンピック・パラリンピックも開催されるし、東京は変わろうとしている。そのことを演劇クエストの参加者がどう受け止めるか。終点の三ノ輪橋まで行くと、日雇い労働者の町・山谷まで歩いていくこともできるでしょう。今、山谷で暮らす人々の多くは、半世紀前の東京オリンピックの時代に集団就職で地方から出てきて東京をつくりあげた労働者です。いろいろな理由で故郷に帰れなくなり、歳を取ってもそこに留まっている。そこに若いホームレスも入ってきている。山谷という町をどう捉えるかは人それぞれでしょうけど、東京の一部であることは間違いない事実です。とはいえ、『演劇クエスト・花の東京大脱走編』の中で山谷に行くことを選ぶかどうかは参加者の自由です。山谷の現実をただ参加者に突きつけたいわけではありません。山谷もまたこの世界を構成しているものたちの一部であり、それはあなたのいる“今ここ”とつながっており、そしてあなたにはこの世界の多様な他者と出会うような無数の選択肢がある、ということを示したいのです。

演劇クエストをつくるプロセス

- リサーチから冒険の書に指示やテキストとして落とし込んでいくプロセスを、具体的に教えていただけますか。

-

日本でも海外でも、一緒に企画を練り上げていくその土地のコラボレーターが重要になりますね。まずは冒険の書の舞台となるエリアを決定します。依頼主からここでやってほしいという場所を指定されることもありますが、その場合も、どのぐらいの範囲を舞台にするか考えます。だいたいの範囲を絞ったら、とにかく歩き回ります。特定の人や場所にインタビューをしたり、たまたますれ違った人と話したりしながら、その土地の歴史やエピソードを収集します。

リサーチ期間はケース・バイ・ケースですが、最低3週間が目処です。文献や資料も可能な限り、フィールドワークと並行して調べます。歩きながら何かが気になったら調べ、調べて気になったらそこに行ってみる、という作業をグルグルとやる。この段階ではテーマは絞らないようにしています。 - リサーチで得た情報をどのように編集していくのでしょうか。

- 最終的なエディトリアル権は参加者=観客にゆだねますが、まずプレイしたい、歩きたいと思ってもらう動機は必要なので、そのための入口となるような構造をつくっていきます。香港の場合は、「文化按摩師」という名前のプロジェクトに参加していたことにインスピレーションを受けて、謎の按摩師が参加者を導いていくスタイルを採用しました。それから、仮のゴールやスタート地点を決めて、あとは興味深いスポットをいかにつないでいくか……。そういう一連の編集プロセスの中で、テーマらしきものが見えてくることもあります。

- 冒険の書には、どのような情報を落とし込んでいますか。

-

基本的にテキストは、「右に行け」とか「〇〇に進め」などの簡潔な指示によって構成されています。リサーチすればするほど、調べたことをテキストに書き込みたくなってしまいがちですが、最近は、できるだけ知識や情報を削ぎ落とすようにしています。それよりも、参加者の想像力を呼び起こすこと、参加者が自分の肌で何かを感じられることのほうが重要です。冒険の書は、あくまでも参加者自身の力を触発させるものにすぎません。例えば、右に曲がった瞬間にすごい絶景が見えるシーンがあったとしても、その風景は冒険の書の中では描写されていないかもしれません。そこに行けば見られるわけですから、テクストに書かなくてもいい。ただ「右に曲がれ」と書いて、そのあとに何か謎めいた一文があれば充分なのです。あるいは、面白い喫茶店があったとして、参加者の背中を押すテキストは書くかもしれません。でも、その店に入らないという選択肢もありうる。どんなに面白い他者がそこにいたとしても、今がその出会いのタイミングではないかもしれない。演劇クエストを通して、参加者の脳内地図を描き換えたいし、異質な他者と出会ってほしいとは願っていますが、タイミングは人それぞれですから。

いずれにしても、小説とも戯曲とも異なるこの冒険の書のスタイルはまだまだ発展途上です。海外では、現状はコラボレーターにはリサーチ段階での協力をお願いしていて、テクストは自分で執筆していますが、日本でやるときには複数の書き手とチームを組み始めています。自分にはない視点やボキャブラリーが入ることで、演劇クエストがより他者の手に委ねられていくのが理想だと感じています。

想定を超える観客=主人公

- 観客の可能性を低く見積もらないというお話がありました。“観客の存在”についてもう少しお聞きしたいと思います。

- 横浜のblanClassではじめて演劇クエストをやったときに発見したことは、いったんフィールドに放たれた観客からは、もはや何が出てくるか分からないということでした(笑)。この時はプロの俳優やダンサーによるパフォーマンスを仕込んでいたのですが、実際にやってみると想定外の連続で、観客の動きが自分の想像をはるかに超えてきたんです。その日は最後にblanClassに戻ってアフタートークをやる予定でしたが、帰ってこない観客が多かった。冒険の書で記述していた三浦海岸のもつ煮込み屋で、見ず知らずの観客同士が宴会をはじめていたんです。こういう想定外の展開こそが面白いと思っちゃったんですね。だからその後は、観客をコントロールする領域をじわじわと減らし、いかに観客が勝手につくり替えられるものにするかを考えるようになりました。

- 参加したそれぞれの“主人公”たちの経験が異なるのも演劇クエストの面白さのひとつです。そのそれぞれの体験をお互いが知るための何か決まったフォーマットがありますか。

-

演劇クエストは、大きく分けると2つのタイプがあります。フェスティバルなどで数日間限定で実施する“パフォーマンスタイプ”と、冒険の書をある場所に常設的に置いて、いつでも持っていけるようにする“展示タイプ”。参加者からのフィードバックについては、パフォーマンスタイプの時は終演後に集まって話す場を設けます。展示タイプの時はハッシュタグをつけてSNSで発信してもらったり、後日トークイベントを開催したりしています。

例えば香港でつくった演劇クエストはパフォーマンスタイプだったので、毎回終わったあとにフィードバックの時間を設けました。実際、話してみると香港の参加者たちが感じたことが次々に出てきて、とても刺激的な時間でした。こういう対話のきっかけ、対話の新しいプラットフォームとして演劇クエストは機能するのかもしれません。香港の人たちは、母語は広東語だけど、多くの人は英語教育や中国語(普通語)教育を受けています。アートイベントに来る観客たちは、そういうエスタブリッシュされた知的な社会をキープしたい思いがある一方で、急激に変化しつつある今の香港に疑問を抱いてもいる。演劇クエストで投げかけたものによって、そういう人々の心に揺さぶりをかけられたという感触はありました。 - 対話のきっかけになる経験を仕込んでいるということですね。

-

ええ、でも対話というのはもちろん簡単ではありません。仮に、誰かがある特定のイデオロギーをもち、それを正義だと信じていたとします。その正義は強い力になるでしょう。けれども今は残念ながら、人々がそれぞれの信じるものだけを信じ、“見えない壁”の向こう側とは互いに没交渉になるというポスト・トゥルースの時代です。対話が難しい。特にアジア各地はいろんなバックボーンが入り混じっていて、一筋縄ではいかない。でもこのアジアの混沌とした状況にすごく興味があるんです。ひとつの答えで解決することなんてできない。まずは対話から始めるしかない。こういう混沌とした状況にアプローチするにあたって、あらかじめ強固な方法論や予備知識をもって臨むのではなくて、まずとにかく実際にその土地を歩いて、人の話を聞くことからはじめたい。事前に価値判断をつけないことが大事ではないでしょうか。

自分は批評家でもありますが、演劇を観るときにも、あらかじめ自分がもっている美的感覚だけで判断しようとすると、例えばフィリピンや中国の演劇はほとんど理解できないと思うんです。西洋から流れ込んできた価値観は日本人の批評家にも染み付いてますから、その色眼鏡でアジアの演劇を観ても、さっぱり意味が分からなかったり、単に時代遅れだと思ってしまうかもしれない。少なくとも、なぜ彼らがその表現に行きついているのか、その文化的・社会的な背景に目を向ける必要があります。例えば上海では、検閲をくぐり抜けるために、美術館の教育普及部門の枠組みでパフォーマンスが盛んに行われています。“演劇”だと、事前に当局に台本を提出して許可を得なければなりませんが、美術館でのパフォーマンスという形であればその必要がありませんから。だから上海では美術館という抜け道を使って、どういう表現ができるかを実験している舞台芸術のアーティストたちがいるんです。彼らはとてもクレバーですが、その頭の良さをひけらかすようなことは滅多にしません。むざむざ検閲にひっかかるようなものですから。パフォーマンスも、いわゆる強度のあるようなものではありません。けれどもそれこそが、上海で活動を続けるための戦略かもしれない。先入観を捨ててじっくり付き合ってみないと、そういった複雑な事情は分からないのではないでしょうか。

海外での展開

- これまで海外ではマニラ、デュッセルドルフ、安山、上海、香港で実施されています。言語も文化的背景も違う世界のさまざまな都市で演劇クエストを立ち上げる際に、どのようなことを意識されていますか。

-

やり方はいつも同じです。ひたすら歩いて調べて、現地の人と一緒にご飯を食べて酒を飲むみたいな(笑)。ただもっている文脈は土地によって全然違うので、それを探り当てるためにどうするかという作戦は考えます。できるだけタクシーは使わずに、現地の公共交通機関に乗るようにはしていますね。バスとか、トラムとか、バイクタクシーとか。そうやって現地の人の流れを体感するところから、その都市の息吹のようなものを掴んでいくようにしています。

今、コミュニティアートが世界中で重要課題になっていますよね。アジア圏でも多くの場所で、社会やコミュニティに対してアートに何ができるのか、という課題に人々が取り組んでいます。つまり、劇場や美術館の外に出て何かをやりたい人たちがいる。演劇クエストのフォーマットを使えば社会やコミュニティに接続できそう、という期待があって、呼んでいただいているのだと感じています。 - ゲームブックという形式が、アジアであろうとヨーロッパであろうと、人と都市、人とコミュニティを接続するときに有効なのかもしれませんね。それについてはどう思われますか。

-

タイのデモクレイジー・シアターのタナポン・ウィルンハグンさん

(*7)

にインタビューしたとき、彼は検閲をくぐり抜ける戦略として、演劇のなかでゲームの形式を使っていると話していました。それに、アートに対して敷居が高いと感じる人も、ゲームであれば参加しやすかったりします。そういう点で、ゲームブックという形式はいろんな国や地域に入っていきやすいのかもしれません。

TPAMのような国際的なミーティングの場で、演劇クエストについて各国のキュレーターやプロデューサーと話していて感じるのは、彼らがゲームという遊戯性の単純さ、そして複雑さに興味を持っているということです。特にコミュニティに対峙している人たちは困難に直面していますよね。劇場のなかで作品を発表する場合と違って、いろんなコミュニティと何かをやるとなると、アートの美意識に守られた領域から出ていかざるをえない。でもそれは簡単なことではありません。共通言語を持たない人々と対峙しなければならないからです。その時に、ゲームというシンプルな構造は、共通言語をつくる土台になり得るのではないか。最初にお話した麻雀と同じで、ゲームという土俵の上であれば、属性や立場やイデオロギーの違いを越えて対等に付き合うことができるかもしれない。

演劇クエスト以降のプロジェクトとこれからやりたいこと

- 最後に、演劇クエスト以降のプロジェクトについても、少しお聞きしたいと思います。2018年は台湾の台北芸術祭で『IsLand Bar』を発表し、今は『HONEYMOON』という戯曲の執筆にも取り組まれているそうですね。

-

台北は今、新しい舞台芸術のプラットフォームをいくつか立ち上げようとしていて、アジアを拠点にするプロデューサーたちの注目もそれなりに集めていますが、彼らの期待を良い意味でどう裏切るかが大事だと考えました。現在、アジア諸国を取り込んだ舞台芸術のマーケットが成立しつつありますが、劇場や美術館の建設ラッシュともセットになっており、土壌は不安定でちょっとバブルな匂いもします。だからこそ面白いとも言えますが、このマーケットの欲望にただ呑み込まれていくことが、果たしてアーティストにとって幸せなのかどうかは考えなくてはなりません。

去年、同世代の危口統之さん (*8) とその制作だった岡村滝尾さんが亡くなったことは大きなショックでした。彼らがこの世から去り、自分が生き残っているのは、たまたまでしかありません。この混沌とした世界で、自分や他のアーティストたちはどう生き延びていくのでしょうか? とりあえず自分はというと、できるだけ生きやすい場所、楽しいと思える場所をつくっていきたいと思うんです。アーティスト、観客、批評家、制作者、技術者、劇場、フェスティバル……それらの関係性についても、より良いものにしていきたい。そこで、台北で新しい観客とアーティストとの関係を試してみたのが『IsLand Bar』という作品でした。12人の多国籍のアーティストに参加してもらい、それぞれのテーブルを島に見立てて、政治的・歴史的な問題を暗喩したカクテルを提供しながら会話する、バー仕立てのパフォーマンス作品です。父方の祖母が日本統治時代の台湾・高雄で生まれたこともあって、自分のテーブルではその話を手がかりにパフォーマンスをつくり、結果的に台湾の人たちのアイデンティティの複雑さに触れることができました。そして毎晩のパフォーマンスの後には、滞在していたホテルの前の広場を「秘密の集会所」として、アーティストも観客も垣根なく呑んで語れるような場にしたんです。 - ここでも会話のきっかけとして、作品が展開されたわけですね。一方で『HONEYMOON』は2017年からセゾン文化財団のシニア・フェローとして助成を受けてつくられているものだそうですが、どのようなコンセプトの作品ですか。

-

演劇クエストは対象となる土地ありきのクリエーションなので、リサーチの過程で触れながらも、冒険の書に反映できないエピソードが自分の中に蓄積していました。特に“人の移動”にまつわるものがそれです。それを形にするための別のフォーマットを探していた延長上に『HONEYMOON』があります。最近、結婚したこともあり、“新婚旅行”のふりをしたリサーチ旅行をしました。自分の母方の祖母がかつて南満州鉄道で働いていたことを知り、その祖母の軌跡を追うように朝鮮半島から満州にかけての一帯を旅してみました。そこで感じた強烈なリアリティを戯曲という形式に落とし込もうとしたのが『HONEYMOON』です。この作品では“演劇とは何か?”を自分なりに考えると同時に、世界地図上の“日本”を捉えなおそうとも試みています。“戯曲”という形式がふさわしいのかどうかはまだ手探りですが。

演劇クエストをつくること。批評を書くこと。これらについてはある程度、自分なりの方法論は確立されているので、それだけに留めたほうが安牌なのかもしれません。けれど、人間の可能性に興味を持っている以上、自分自身も枠にはめたくありませんし、いろんな未知の方法を開拓してみたい。演劇の魅力や恐ろしさも探究してみたい。演劇というフォーマットには、それを名目にして人が集まることができるという素晴らしい特性があります。この特性はこれからの時代、日本でも世界でもますます必要になると思うんですね。何か想像を絶するテクノロジーが発明されないかぎりは……。しかし演劇が無用のものになるのは、人間が人間であることをやめる時かもしれません。この演劇の、人間に取り憑いてしまう魔力のような特性は、もっと掘り下げてみたいなと思っています。