- 日本の小劇場演劇では、劇作家が演出家を兼ね、場合によっては俳優も兼ねていることが多いのですが、三浦さんは劇団「地点」で演出家として独自の演劇を追求されています。その方法や考え方については、最近、発表された著書『おもしろければOKか?』(五柳書院)でも詳しく紹介されています。面白かったのは、例えば『ワーニャ伯父さん』の一節「草刈りはすっかり済んだというのに、毎日雨ばっかり(以下略)」を、「草刈り・・・すっかり・・・済んだ・・・まいにち・・・雨」と解体していき、三浦さんの批評的尺度を加えながら俳優に「 クサカリ は スッカリスンダ というのにマイニチ、アメバッ カリセッカク ・・・」と発語させる手法など、非常にユニークな試みだと思います。三浦さんは1973年生まれで、桐朋学園大学演劇科で演劇を学ばれましたが、その当時から演出家になろうと思っていたのですか。

- 桐朋学園には俳優になろうと思って入りました。桐朋は短大で最初の2年間は俳優修業、その後にもう2年間専攻科というコースがあり、僕は専攻科と合わせて4年間学びました。専攻科には自主公演があって、そこで初めて演出をしました。その時に、俳優より演出家に向いているんじゃないかと漠然と思った。学生ですから大して確信があったわけではないのですが(笑)。

- 専攻科にはどのような先生がいましたか。

- 演出家の篠崎光正さんがいました。篠崎さんの演劇の考え方や方法論がその頃一番勉強になりました。 蜷川幸雄 さんや木村光一さんが演出された舞台にも俳優として出演しました。

- 篠崎さんは「シノザキシステム」と呼ばれる演技のトレーニング方法で知られていますが、その影響はありましたか。

- ありましたね。スタニスラフスキー・システムは読むと難しいのですが、篠崎さんは俳優修業を非常にわかりやすくレジュメにされていて参考になりました。特に演技の“間”について「心理間」と「生理間」と「物理的な間」があるという分析は新鮮でしたね。戯曲に「……」とあると、だいたい心理的な間として解釈されてしまっていわゆるクサイ芝居になりがち。そういうところに騙されるなと。本のページをめくる時間は、物理的な間で、これはほとんど芝居にならないけれど、前衛タイプの人はこういう風にデフォルメして(身振り)やるとか。生理的な間というのは、ハプニング的な間で、コップを落としたらシーンとしてしまうとか、そういう分析をするわけです。目から鱗でした。

- 大学では何を演出されたのですか。

- 専攻科1年の時に、岸田國士の『ヂアロオグ・プランタニエ』というダイアローグの小品と 平田オリザ の短編『思い出せない夢のいくつか』と『阿房列車』をオムニバスでやりました。列車の中という設定で。平田さんのことは知らなかったのですが、たまたま青年団の俳優の志賀廣太郎さんが講師で来ていて、戯曲を教材で使っていました。演出したいなと思ってお願いしたら、わざわざ平田さんが観に来てくれて、おもしろいっておだてるから(笑)、演出をやってもいいのかなと。

- その時に平田さんとの縁ができたのですね。

- そうです。それで実際の舞台を観てみようと行ったのが『東京ノート』でした。アゴラ劇場の2階から観たんですが、異常な緊張感がありました。僕は、『S高原から』が大好きで、ちょうど僕の実家がある秋田公演があったので、稽古が見たくて手伝いたいとお願いしました。そしたらその稽古がすごくおもしろかった。平田戯曲には、よくト書きに「3秒後」とか書いてあるのですが、本当に大まじめにその時間を計っていたんです。登退場のところで、平田さんが「今何秒?」って確認して、「じゃあ、後2秒遅らせて」とか、言ってるんです(笑)。「異常だな、この人たち」と思ったんですが、見ていくうちにその演出の仕方の意味がよくわかってくる。それは結局、篠崎さんが言うところの“間”の分析とすごく繋がるところがあって、非常にシンパシーを感じました。

- 卒業してすぐに青年団の演出部に入ったのですか。

-

実は、僕が一番影響を受けたのはSCOTの鈴木忠志さんなんです。学生の時に『リア王』を見て演劇をやろうと思ったくらいで、夏の利賀フェスティバルにも毎年通っていました。それで、卒業したら鈴木さんが当時芸術監督を務めていた水戸芸術館のACM劇場に行くか、青年団のオーディションを受けるか迷っていたのですが、鈴木さんは自分の父親とほぼ同じ年齢なので、世代の近い青年団に決めました。

青年団では入団して1年目に若手公演があって、そこでそのまま劇団に残れるかどうかの審査があるのですが、僕は「俳優はダメだ」と落とされたんです。そうしたら平田さんから手紙がきて、「演出部に来る気があったら連絡しろ」とハッキリ言われて。演出部一期として活動を始めました。アゴラの職員として劇場の運営面からトイレ掃除までいろいろやりながら、空いた時間に稽古をして、自主公演で発表していました。 - 三浦さんは演出家として劇作もやろうとは思わなかったのですか。

- 桐朋学園で演劇を学んでいたので、「作・演出」が同じなのは日本の小劇場演劇という特殊なジャンルのもので、オーソドックスな演劇は作家、演出家、俳優は別のものだという感覚をもっていました。なかには高校演劇出身の人がいて、台本を書いたりもしていましたが、極端につまらなくて、何でこんな日記みたいなモノを芝居にするのか、これは演劇じゃないだろうと。ですから自分で劇作をやろうとは思いませんでしたね。

- 青年団の演出部では平田さんの演出助手をされたのですか。

-

一般に言う演出助手という感じとは違いますね。平田さんは「演出助手はいらない。自分の演出助手はパソコンだ」というような人ですから(笑)。全部自分でやるし、お茶も入れる必要はないと。平田さんが要求したのは、とにかく「独立しろ、自立しろ」ということ。自分で演出したければ俳優を自分で説得しろ。企画書を出して、それがどれくらいおもしろいかプレゼンテーションしろ、ワークショップしろと言う。そういう環境の中で平田さんの稽古を黙って見ているわけです。そうすると、彼が次にどういう指示を出して、どう演出するのかがわかってくる。『冒険王』という、これもすごく好きな作品ですが、その稽古を見ていたときに作品づくりのメカニズムがはっきりと見えたんです。これでもう演出はできると思いました。それほど、彼は演出をシステマティックにとらえるところがあって、それからは稽古を見るのが楽しくて仕方ありませんでした。もちろん平田さんも人間ですから、台詞に託したいことがあると俳優にちょっと無理を言ったりもしますが、そのときの俳優の台詞の呟き方とかもすごく勉強になりましたね。

今の僕の演出に平田さんの影響があるのか?と問われたら、具体的にあるとは思いません。篠崎さんの「間の話」はよく考えますが、平田さんから本当に学んだことは、どうやって自立するのか、どうやって集団を組むのか、ということだと思います。

- 1999年から2年間、文化庁在外研修員でパリに行かれ、ジェラール・フィリップ国立劇場センターなどでフランスの演出家と仕事をされています。フランスへ行くことになったきっかけは。

-

桐朋の1回生の時に研修旅行でロシアに行き、モスクワ芸術座の養成所やチェーホフの家に行ったりしました。翌年にはロンドンのRADA(王立アカデミー)に行ってウェストエンドや映画演技にふれ、ニューヨークのジュリアード学院も見に行きました。パリにも3日間だけ行ったのですが、その時は英語も通じないし、馴染めなかった。でもパリでなら様々な舞台芸術に出会えるのはわかっていましたから、国の留学生で行くんだったらパリしかないだろうと思っていました。

青年団に入ってから運良く、青年団国際交流企画というのがはじまり、『東京ノート』がフランス語に翻訳されることになった。その関係で演出家のフレデリック・フィスバックが来日して青年団で小さな芝居をつくることになり、その時に演出助手で入ったんです。『われらヒーロー』というジャン=リュック・ラガルスの作品でした。こういう具体的な交流がありましたし、もうこれはパリに行くしかないと思いました。

- フランス語は?

-

アテネ・フランセのスパルタコースに行って猛勉強しました。

- フランスでの2年間はどうでしたか。

-

最初はフランス版『東京ノート』でフレデリックの演出助手として現場に付きました。それから、彼が紹介してくれたスタニスラス・ノルデーという新進演出家の劇場にも行きました。すごく実験的な劇場だったのですが、経営難で閉鎖されたため、残念ながらスタニスラスの現場は1回しか経験できなかった。フレデリックが常任演出家だったブルターニュのブレスト(ル・クヴァルツ劇場)ではほとんどの新作に付き合いました。稽古場だけではなく、そこでは劇場運営についても勉強しました。

パリから帰ってきて、『地点2〜断章・鈴江俊郎〜』の公演をやりました。その時に作風がガラッと変わったとよく言われるのですが、ゆっくり歩いて、ゆっくり発語して、やりたいようにやってみたんだけどおもしろくならなかった(笑)。今思うと、クロード・レジの影響が強くてそうなったんですよね。レジはフランス語を非常に大事に発語する人で、現代劇なんですが、能のようにゆっくり動く。

レジは当時もう70代後半でしたが、まだ現役で、ヨン・フォッセ『だれか、来る』は本当に素晴らしい舞台でした。彼の演出は、ただ台詞をゆっくり言っているだけで、台詞のカットもしないから、『だれか、来る』も上演時間が延びて3時間ぐらいになっちゃう。上手くいく時といかない時がはっきり分かれる演出なんですけど、こういうのっていいなあと思いました。

ピーター・ブルックの『ハムレット』も観ました。僕はあまり好きじゃないと思っていたんですが、実際に観てみると「何もない空間」とはよく言ったもので、絨毯を敷いてそこに俳優が立てばそれでいいんだと。それでシェイクスピアの台詞を言うわけです。「あ、こういうことなんだ。台詞はこういう風に置いていくものなんだ、置いて語っていくものなんだ」ということがわかった。日本では、どうしてもリアリズムの演技をしてしまうのですが、やっぱり演劇は「演説」なんだと思いました。

コメディ・フランセーズもおもしろかった。フランス人はバカにして、もう誰も観ませんが、モリエール劇などは立派なもので、上手い俳優が本当に隅々まで語り散らすんです。もちろん古風だしオーソドックスなんですが、改めて戯曲を読み直したりして、古典に対する抵抗感が一気になくなりました。

- レジのどこに興味をもっているのか、もう少し詳しく聞かせてください。

-

ゆっくり台詞を言うだけで、本当に、言葉が言葉どおりに聞こえてくるんです。例えば『だれか、来る』というのはフランス語で「Quelqu’un va venir」と言いますが、レジの演出では「Quelqu〜’un va venir〜」と本当に遅いテンポになる。それじゃあ、ただ長くてダルくて眠くなるような気がするかもしれないけれど、上手くいくと、本当にその言葉の隅々まで全部、そのあり様が伝わってくる。俳優にはまるで祈っているような、存在感があるんです。

太田省吾さんの沈黙劇『水の駅』はビデオでしか観ていませんが、それでもゆっくり動く一挙手一投足がかけがえのない時間のようにみえました。瑞々しくて、時間を忘れてしまうような感覚がある。レジの『だれか、来る』は『水の駅』の語り版を見た、という感じでした。彼の演出に対する賛否ははっきり分かれますが、こういう仕事は無視できないと思いました。

- 三浦さんが「発語」を演出で重要だと思っているのは、レジの影響ですか。

- それは大きいと思いますね。でも、それだけではなくて、実はアテネ・フランセのスパルタコースでやったフランス語の習得方法が画期的に面白かったんです。手鏡を用意して「ア、ベ、セ、デ…」とやるわけですが、徹底的に発音矯正されるので、ヨダレはでるし、ハンカチで拭きながらもう必死でした。アルファベの発音から始まって、フランス語がどういう構造になっているのかあらゆる角度から言語学的にも科学的にも解剖していく。その矯正的な言語指導が本当に面白かった。このディクテーションという発想は、僕にとってすごく演劇的な体験でした。

- 三浦さんが演出したチェーホフの『三人姉妹』を観ましたが、びっくりしました。テクストが大胆に再構成されているのですが、チェーホフを解体しているわけではなく、原作がかなり忠実に浮かび上がってくる。しかも、今までのリアリズム演劇と演技法も全く違っていますし、台詞の話し方というか発語も違う。こうした独自の演劇のスタイルはどこまでフランス時代に考えられたものなのですか。

-

僕はテレビが大好きで、フランスでもよくつけていたのですが、ニュースなんかは喋り方が早いので意味がわからない。だからつい違うことを考えてしまう。毎晩芝居を観て帰って来るから、テレビを付けたままその芝居のことを考えたりしていたのですが、そうすると見えているものと、聞こえていることと、言葉がわからないということと、考えていることとの違和感とか、そういうことを日々体験していていたわけです。古典の舞台を見ても言葉がわからないから、事前に翻訳した本を読んででかけるのですが、それでも意味がわからない。そういうことを繰り返す中で何かが鍛えられていったんだと思います。「言動不一致」というか、いわゆるナチュラリズムの動きよりも違う形で言葉が舞台に乗るべきだ、ということをその頃に感じるようになりました。

- 古典劇のテクストを批評性加えて再構築するというのは、鈴木忠志さんもされていますよね。

-

先ほども言いましたが、鈴木さんの影響はもちろんあります。実は、大学2、3年の頃に、「演劇はもうやらなくてもいいかな」と思った時期がありました。その頃は、授業が終わってから下北沢や渋谷に行って、やみくもに芝居を見ていて、1年間で200本ぐらい見て、観劇ノートをつけていた。その頃からもう批評がはじまっていたのかもしれませんが、面白い作品は3回ぐらい繰り返し見た。確かに面白いものもありましたが、「もういいかな」「ダメなんじゃないかな」とか思った。

- 三浦さんは73年生まれだから、1990年代の初めですね。

-

そうですね。それでそんな風に感じていたときに、忘れもしないですが、下北沢である芝居を見ていたらその折込チラシにSCOTの利賀フェスティバルのチラシがあったんです。高校生の頃に鈴木さんの『演劇とは何か』を読んでいたのですが、東京では公演がなかったので、「あ、これか。見なきゃまずい」と思って観に行った。いわゆる鈴木版『リア王』の完成形の作品を利賀山房で観て衝撃を受けました。それまでもいっぱい芝居を観てきましたが、「初めて“演劇”を観た」と思った。本当にびっくりして、しばらく動けなくなったくらい。

今までの芝居とは考え方が全然違うと思いました。僕はどちらかというとシェイクスピアはあまり好きじゃなくて、「日本人がシェイクスピアなんかやってもなあ」と普通に思っていたんです。だけど、その『リア王』を観てわかったんです。ああ、演劇っていうのはそういうことじゃないんだ、と。演劇とは、何かを批評することであり、何かを考えた“距離”を見せることなんだと、初めて現代演劇というものを観た気がしました。

それから毎年利賀フェスティバルに観に行って、鈴木さんの演劇を勉強しました。その中で一番影響を受けたのは、鈴木さんが舞台で使う「車椅子」の存在です。あれを思いついたのはすごい。太田省吾で言うと『水の駅』で使われる「水道」に匹敵するものが鈴木さんの「車椅子」という装置だと思います。俳優が「車椅子」に乗って動くことで、上半身と下半身を分けた。はっきりと「語りの身体」と「移動の身体」をビジュアルとしても分けて見せたわけです。この「車椅子」を思いつくことが演出なんだと気付きました。鈴木さんからは影響を受けたどころか、相当盗ませていただきました(笑)。それで『三人姉妹』ができたと言っても過言ではありません。それから『イワーノフ』で使った等身大の籠もそうです。籠の中に俳優が入ってひょいと顔を出したり、引っ込めたり。観客は笑っていますが、笑っている場合じゃない。籠を使うことで登退場がいっきにできちゃうわけですから。こういう装置の開発を演出家というのはやれる存在なんだなと思いましたね。

『三人姉妹』ができたときに、鈴木さんに手紙を書いたんです。面識がない若者が「ようやくあなたに見せられるものができました」と。そうしたら実際に観に来られて、ほめられた。そこで生意気にも親離れしてもいいかなと思いました。今度は鈴木さんがやっていないところで自分は何ができるのかを考えようと思いました。

- 京都へ拠点を移されたのはどうしてですか。

-

青年団から独立したかったのと、京都はパリに似ていて、街の規模もちょうどいいし、作品もつくりやすい感じがしました。父親が転勤族だったので、子どもの頃からあちこち移動していたので僕自身に土着性があまりないということもありますね。プロ野球と一緒で、良いフランチャイズがあればそこへ行くという感じです。

- 地点の舞台美術や装置についてもお聞きしたのですが、シンプルでシンボリックな美しい装置だと思います。スタッフワークを重視した現場だと聞いていますが、装置のプランニングはどのように行われていますか。

-

スタッフミーティングを重ねています。僕自身に美術に対する具体的なプランがあって、例えば絵にして伝えるということはなくて、僕がスタッフに何かを伝える場合には「言葉」しかない。それも「単語」です。例えば「気配」とか。僕の演出ノートもほとんど「単語」しか書いてありません。思いついた単語や戯曲の中でひっかかった言葉がダーッと書き留めてあるだけ。

それで僕が「単語」を伝えたり、「『三人姉妹』って、モスクワに行けない話なんだよ」「本当にモスクワに行けないことが主要なドラマなの?」とか、ミーティングを繰り返し、「衣装は寝間着だな」「ネグリジェだな」「いや、ベッドのシーツだな」、実際にやってみて「やっぱりこれは無理だな」とかやりとりして、それを美術家が持ち帰って、また次のミーティングで案を出してもらってそれをたたき台にして稽古をする。そうやって試行錯誤ながら、やっては止め、やっては止めて、少しずつ決まっていくというつくり方をしています。

ですから、僕にあるのはイメージではなく単語だけ。単語から生まれるある感覚=関係性なんです。例えば「倦怠」とか、(やりたいことは)そういう単語になって表れるんですね。それを手がかりに俳優は台詞について考えるし、美術家は装置について考えるし、照明家はデザインについて考える、ということなんです。そういう単語から生まれる感覚=関係性をみんなで探りながらつくっていくという感じです。その中で装置も「これでイケるんじゃないか」とか話をします。ただ、最終的に観客の前に提出するもののセンスに関しては僕が統率します。1センチ単位でずらしたりしますから。

- それは出来たモノに対してですか。

- はい。自分でも気付かない何かがあると思います。僕は作家ではない。書こうという気すらない。絵描きになろうと思ったこともない。一人でやる作業の表現をしようと思ったことがない。何か、こう「見る」のが好きなんです。何か環境があって、それを見て、動かすのが好きなんです。だからスタッフにも「僕はやりたいことはないから」といつも言っています(笑)。

- 太田省吾さんの戯曲だけでなく、評論なども含めた全テクストを使った『あたしちゃん、行く先を言って』をつくられました。三浦さんは基本的に太田さんと舞台づくりが似ているという気がしました。

-

鈴木さんについては生の舞台に出合えましたが、太田さんの転形劇場はもう解散していたので観ていません。太田さんの作品で初めて観たのは『更地』だったのですが、全くわからなかった。つまらないとは思わないんですが、おもしろいとも思わなかった。それで、『水の駅』のビデオを死ぬほど見ました。これはやっぱり本当に凄いんです。時間に対する感覚とかプロットのつくり方とか…。鈴木さんは短気というか、短いずば抜けた集中力でつくられるんだと思いますが、太田さんの場合は大らかで、だけどもの凄い高いレベルで続いているフラストレーションの一点があるんだということがわかりました。

だから、僕にとって太田さんは不思議な存在ですね。お亡くなりになってしまいましたが、ご本人とお会いするとおもしろいし、考えていることも僕よりよほど進歩的でした。京都で僕が演出した『Jericho』(作・松田正隆)を観て「これはすごい」と太田さんがはしゃいでくださって。生意気な言い方ですが、巨匠というよりもすごく若々しくて、演劇青年同士がお互いの作品を観ながら痛いところ突く、みたいなことができた関係でした。転形劇場の生の舞台に出合うことはできませんでしたが、太田さんの演劇に対する理念やそこでの迷いも含めて、側で見ることができた。チェーホフも『三人姉妹』を観て、「四大戯曲を全部やれ」と言ったのは実は太田さんです。

- なぜテクストを再構成するのかについて、もう少しお話しいただけませんか。

-

戯曲を「再構成しよう」と思って読んだことはないと思います。読んだ時に引っ掛かってくる部分だけをやりたいということなんです。だから、「何がやりたくて再構成するのですか?」という質問には答えられない。こういう解釈でこういうことをやりたいから再構成するのではなく、ある意味で直感なんです。「この戯曲は絶対にいじらないでください」というのを前提にできたら、どんなに楽なことかと思います。でもそうじゃなくて、そのままやるということが苦しいんです。

それはどうしてかと考えると、言葉のもつエッセンスというのが僕にとっては最重要だからだと思います。中原中也が好きだとか、思春期の頃は詩人になりたかったとか、そういう資質があるからだと思いますが、僕にとって文学というのは詩なんですよね。だから再構成せざるを得ない。台詞というのは、どこか詩(うた)と似ていると思っていますから。

- テーマがあって再構成しているのじゃなくて、直感だと。

-

そうです。自分に引っ掛かってくる言葉を拾っている。でも、どういう言葉がひっかかるのかの傾向はもちろんあります。僕の隠れテーマはベケットだし、僕の演劇観にはベケットが水脈として流れていますから、ベケット的なるものを無意識に拾っていると思います。それは、現代演劇とは何か?ということに通じている。「物語の不在」であったり、存在論のことであったり、『わたしじゃない』に代表されるような、主体性を疑うという、そういうことですね。

- 三浦さんが引っ掛かり、集団の関係性の中で結果的に言葉の集合体のようなものが出来るわけですが、観客に提示するまでのさらなる過程というのは?

-

そこがグレーゾーンで、一番悩むところです。装置と言葉が、アフォーダンスと言っていますが、「順応」していく。言葉と空間が順応していくという過程が必要になります。僕にとって台詞は詩、歌だと言ったけれど、それだったら朗読、語りでいいわけですよね。そうではなくて生身の人間が演じるわけですから、俳優の身体性を伴うためには“装置の掛け算”が必要になってくる。そうしてある程度出来上がった時には、前段階で引っ掛かってきた言葉はほとんどが削ぎ落とされています。それを忘れた頃に、すごく幸運なときには、「やっぱりあれはおもしろかった」と不条理に復活した言葉がポンと入る。そうなると、言葉が、その言葉が光るわけです。何か別の文脈が流れているところにポーンと引っ掛かってくる。チェーホフの時はそうでした。

- 三浦さんは「発語」とは言っても「語り」とは言わないですよね。

-

「語り」というと物語の朗読になってしまうので、そこは意識的に区別して使うようにしています。『おもしろければOKか?』の中では「観客に語れ」と書いているのですが、これは「観客に」という対象があるので「語る」という言い方をしています。でもやっているのは物語じゃなくて、「あー」とか「うー」とかそこまで解体しているつもりなので、物語は存在しない。だから「観客に語れ」というのは「観客に無理に関われ」ということなんです。「あー」とか「うー」とかいう「発語」で無理に関われと。

- それは「あー」とか「うー」で感情であれ、意味であれ、いろいろなものが表現できるということですか。

- 極端に言えば、「is」だけでチェーホフができるということです。「あー」ではできませんが、日本語では「です」や助詞の「を」や「私は」の「は」だけでチェーホフはできると思います。そういう意味で言うと、僕がやっている演劇は、極端な外国人と喋っているようなものなのかもしれません(笑)。言葉はわからなくても、俳優の関係性だけあれば見せられるとどこかで思いたいのでしょうね。

三浦基

解体したテクストを発語する

構成劇の新たな可能性を切り拓く三浦基

三浦基Motoi Miura

1973年生まれ。桐朋学園芸術短期大学演劇科・専攻科卒業。1996年、青年団入団、演出部所属。1999年より2年間、文化庁派遣芸術家在外研修員としてパリに滞在する。2001年帰国、「青年団リンク・地点」の代表として2003年から2005年まで活動。2005年4月、青年団から独立して地点の拠点を京都に移す。同年『かもめ』(作:A・チェーホフ)にて利賀演出家コンクール優秀賞を受賞。2007年より<地点によるチェーホフ四大戯曲連続上演>に取り組み、第三作『桜の園』で文化庁芸術祭新人賞を受賞。2010年には初の著作『おもしろければOKか?現代演劇考』(五柳書院)を出版した。2008年度京都市芸術文化特別奨励者。

(Interviewer: Akihiko Senda)

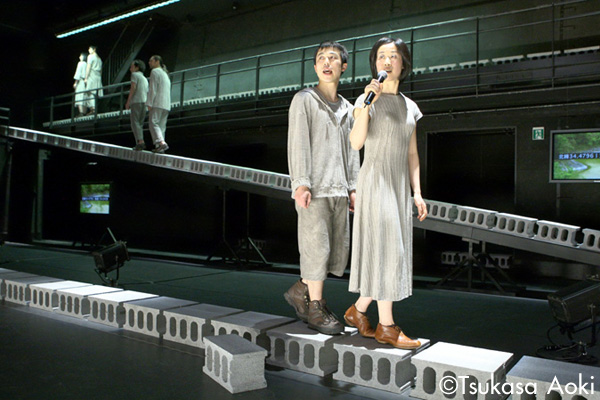

地点『あたしちゃん、行く先を言って─太田省吾全テクストより─』

(2010年1月/吉祥寺シアター)

撮影:青木司

地点『ある夏の一日』(ヨン・フォッセ作)

(2004年/富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ)

撮影:青木司

地点『名前』(ヨン・フォッセ作)

(2004年/富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ)

撮影:青木司

地点『三人姉妹』

(2008年7月/大阪市立芸術創造館)

地点『かもめ』

(2007年8月/滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール)

地点『桜の園』

(2008年10月/吉祥寺シアター)

撮影:青木司

地点『あたしちゃん、行く先を言って─太田省吾全テクストより─』

(2009年9月/京都芸術劇場studio21)

撮影:清水俊洋