- 現在、舞台美術のプランニングを担当されている劇団はいくつぐらいありますか?

- レギュラーのような感じで関わっているカンパニーは、大学時代からつき合っている動物電気、それから舞台美術家として本格的に仕事をするきっかけになったポツドールの他に、ハートランド、グリング、明日図鑑、庭劇団ペニノ、東京スウィカ、ハラホロシャングリラ、大人の麦茶、シアトル劇団子、東京乾電池のワークショップ修了公演などです。人間関係を通していろいろなものを掘り下げたい、描きたいと思っている作家や演出家と関わることが多いような気がします。

- 最近注目されている若手のカンパニーがたくさん揃っていますが、年間何本ぐらいプランされているのですか?

- 一昨年は年間20本前後でしたけど、去年から爆発的に増えて30本、今年はもう少し増えそうです。仕事が平均的にくればいいのですが、重なると本当に死にそうです(笑)。

- 凄いですねえ。舞台美術はプランだけ作成して制作は外注する人も多いですが、田中さんの場合はいかがですか?

- 私が手がけているのは予算の少ない小劇場が多いので、セットのプランを作成して、図面をおこして、材料を買ってきて、つくるところまで全部自分でやります。自分でつくる楽しさを捨てがたいというのもあって、工房にこもって大工もやるし、背景も自分で描きます。大道具会社に外注しても、予算が足りない時には手伝いに行くこともあります。まあ、七割方自分でつくっていますね。さすがに小道具までやる時間はありませんが。

- 独学だそうですが、舞台美術家になられた経緯を聞かせてください。

-

高校演劇をやっていて、高校時代は如月小春さんの『モラル』で全国大会にも行ったことがあります。役者をやりながらセットはみんなでつくるのですが、今思うと、あの頃から空間をどう埋めるかを考えるのが好きで、私が中心になって水道管を組み合わせた立体的なオブジェを装置にしたのを覚えています。

演劇を続けたくて、明治大学文学部演劇学専攻に進みました。大学生はさぞかし面白い芝居をやっているんだろうと憧れをもって入学したら、ドラマやお笑い系のような芝居ばかりでがっかりしました。当時は芸術的で概念的なものが演劇だと思っていたし、美術も抽象的なものの方が好きでした。でも一緒に演劇をやる仲間とめぐり会いたくて、一番楽しそうに芝居をしていた学内サークルの「活劇工房」で2年ほど活動しました。

その時は役者とスタッフをみんな掛け持ちしていて、私も宣伝美術や装置を掛け持ちしました。その後も、93年に大学の先輩の政岡泰志が旗揚げした「動物電気」を手伝ったり、自分のユニットなどで活動しました。漠然と演劇は続けたいと思いながら、どうしていいかわからない状態で大学を卒業し、群馬の実家に戻ったのですが、もう少しデザインの勉強をしてみようと思い、武蔵野美術大学デザイン科の通信教育を受けました。それが今の仕事に役立っているというのではなく、舞台美術についてはあくまで独学で、自分で図面を引いたり、プロのところに手伝いに行ったりしながら覚えました。

通信教育を受けていた時に、活劇工房の後輩がポツドールの 三浦大輔 さんの高校時代の親友だったことが縁で、97年にポツドールの第2回公演『ウラミマス』の舞台美術をやったのが、交通費ではありますがギャラをもらった初めての仕事です。 - どんな舞台美術でしたか?

-

『ウラミマス』は、古いアパートの和室でした。台所がついていて、おそらく2間ぐらいあるような。ワンシチュエーションの一幕ものでした。その頃から、そういう日常を舞台にした芝居が流行りはじめたのかどうか私にはわかりませんが、ポツドールを見た劇団の人たちから「リアルなセットをつくりたいのでお願いしたい」と言われるようになり、今に至っています。

実は、当初、私はリアルな一杯飾りのセットに対してとても反発を感じていました。作業が面白くなかったわけではないのですが、そういう演劇自体に興味がなくて、拾ってきたものとか、壊れた車とかを使って抽象的なオブジェをつくったり、網で客席まで囲ったりするようなものの方が舞台美術らしいと思い込んでいました。

リアルなセットは誰にでもつくれるじゃないか、和室なら和室で、自分の家のをそっくりそのままもってくればいいじゃないか、そこにどんなオリジナリティがあるのか、と疑問を抱きながら仕事をしていました。それで、たまに抽象的なセットの依頼がくると、私が抽象セットもやることを証明したい、と張り切ったりして(笑)。

- それを自分のスタイルとして自覚できるようになったのはいつ頃からですか?

-

思い返してみると、ポツドールが2000年に上演した『騎士クラブ』が転機になったような気がします。三浦さんには怒られそうですが、この作品でポツドールを素直に面白いと思いました。それまでも、三浦さんは今回何がやりたくてこの場所を舞台にしようとしているんだろう、と考えようとはしていたのですが、それが『騎士クラブ』で腑に落ちた。台本のト書きに指定された場所としか思っていなかったのが、そこに演劇空間としてなくてはならないという必然性と、その空間を自分がつくっているということが納得できたんです。

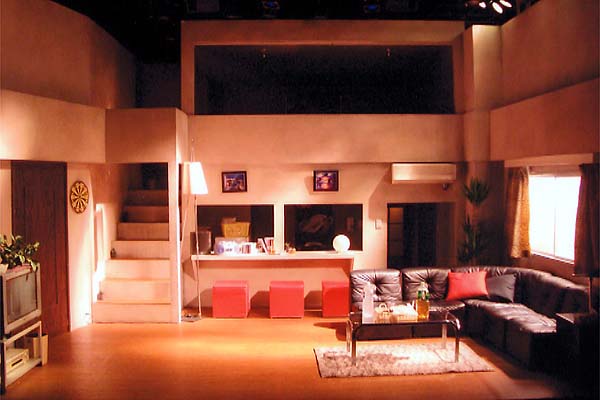

- ポツドールの 『愛の渦』 (写真参照)『夢の城』(写真参照)では、マンションやアパートの一室が具象的につくり込まれているのですが、ロフトがあったり、舞台正面にバスルームがあったり、すごく多重的な空間になっています。

-

ポツドールだけではなく、私が手がける公演は、袖もないような狭い空間で行われるものがほとんどなのに、演出家が要求する要素が多くて必然的にそうなっているところがあります。その要素をどれだけ空間に入れられるか、そういう実現の可能性をひとつずつ検証して、最初に役者の導線をイメージしてから絵を書き始めます。

例えば、『愛の渦』の時は、三浦さんからマンションの入り口に従業員がいる控え室のようなカウンターと、みんなが集まれるリビングと、その横にプレイルームがほしい、といわれて、「エッ、THEATER/TOPSの間口を知ってるの?」みたいな(笑)。ただ、舞台美術としてどういうアイテムが必要になってくるかということをはじめから相談してくれるので、私も意見をいいながらつくってきました。彼は“隙間恐怖症”と言われるぐらい空間を埋めたがるタイプで、気がつくと自分で何か探してきてポスターを貼ったり、小物を置いたりします。さすがに最近はあまりやらなくなりましたけど。

大きいところでやったことがないので比較できませんが、私も、小劇場の一幕ものの一杯飾りでは“場”が動かないので、空間のつくり方でいろいろな見せ方ができないと面白くならないんじゃないかと思っています。だから狭いスペースに詰められるだけ詰めます。大工さんに図面を見せると、「攻めるねー!」とよく言われます。「この劇場ってこんなに広かったっけ」と思わせるほど、隅々まで使いたいので、何尺何分というところまでこだわって空間をつくりだしています。そうしないと、劇場を活かした気になれないというか。小劇場にはバックヤードがありませんから、舞台監督泣かせだとは思いますが、ぎりぎりまで舞台スペースを使うかわりに、「ここ通れます」とか、「ここに小道具台をつくれます」とか、そういうところにまで気を配るようにしています。もちろん、詰め込むのとは逆に、省略すべきところはしていますが……。

- 田中さんの空間造形で芝居を見ると、舞台上の出来事を近くで覗き見しているような臨場感があります。

-

小劇場は、客席と舞台が至近距離にあるので緊張感があります。なので、極端に言えば、お客さんに見えないところまで気を遣いたいし、役者が触る物のディテールにもこだわりたいと思っていますし、そこは妥協できないですね。それを実現するには技術が必要なので、大道具会社でアルバイトをしたり、現場に張り付いたりして勉強しています。

- ディテールをつくるための取材はしますか?

- 時々やります。例えば、ポツドールの『ANIMAL』の時は、橋の下のコンクリートの壁に落書きがあるセット(写真参照)をつくったのですが、渋谷で描いているヤツらの技を盗まなきゃと思って、実際に描いてあるものを写し取りに行きました。普段から、変わったシミをみつけると「なるほどこんなふうにできるのか」と観察したり、建物の柱の収まりとか、1本足の椅子があったらその足はどういう素材なら強度が保てるかとか、知らないうちに考えていることが多いですね。作品のための取材というより、街を歩いていてもちょっとしたことが気になります。この観察癖は職業病だね、とよく言われます。

- 田中さんの舞台美術を形容する時によく「リアルなセット」という言い方をしますが、少し意味合いが違うような気がします。

-

そうなんです。確かにリアルな素材をコラージュとしてもってきてはいますが、本物そっくりでしょ、ということではなくて、本物から逸脱した演技空間としてつくられた本物っぽい虚構なんです。マンションの一室だって玄関や台所など間取りとしての辻つまはある程度あわせようとしますが、たとえそこから逸脱したとしても、あんなレイアウトの部屋は絶対ありえないけど嘘に見えないような美術にしたいと思っています。

いつも思っているのですが、デッドスペースのない舞台、手がかりがたくさんあるような空間をつくって、そこに風を吹かせたいんです。もちろんそれは舞台装置のみで完結するものではなくて、役者が立ってはじめて可能になるのですが。

- 同じ一杯飾りでも頼まれるカンパニーによってテーストが違ってくるのではないですか。

-

もちろんです。例えば、「ポツドール」と「グリング」と「明日図鑑」の3つの空間は、私の中では全く異なっています。

ポツドールはディテールに最もこだわらなければいけない劇団で、ものすごくデフォルメをします。例えば、ツヤがあるものをつくる場合はものすごくツヤを出すとか、ボコボコしたコンクリートの壁があればものすごくボコボコさせるとか、汚れもものすごく強く入れます。本物っぽくは見えるけど、絶対あり得ないというぐらいのデフォルメ感を出すようにしています。

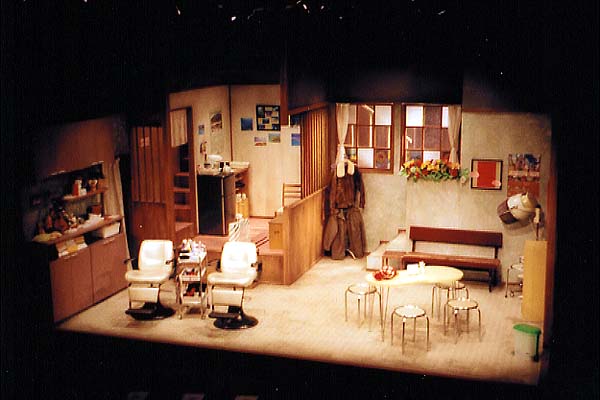

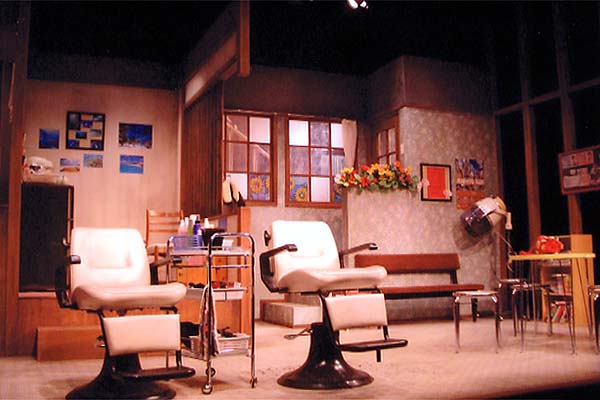

逆に明日図鑑は、私がやっているなかでは最もナチュラルなドラマをやっている(というと、ちょっと語弊があるかもしれませんが……)劇団なので、本来の意味でリアルっぽくしたいと思っています。例えば、白い壁はハレすぎてはいけないし、ある程度の生活感を出したい。でもデフォルメしすぎると彼らの世界を壊してしまうので、一番日常に近い空間をつくりたいと考えています。牧田明宏さんの作品は、人の悪意とか、嫌らしいけどどこか愛おしい部分を扱っていて、その空間はおどろおどろしくする必要もなければ爽やかにする必要もなくて、さりげなくしなければいけないと思っています。

グリングは、この中では最も抽象性を持たせたプランにしています。ガチッとつくらないで、風が順繰りに吹き抜けるような空間をつくりたいと思っています。作・演出の青木豪さんは台本が完成しないうちから話しをする人で、面白いのは、登場人物は先に決まっていて、その人たちをどうやって登場させればいいかとか、どこで引っ込めるかといった出入りを決めながら台本を書いていくんです。それで毎日、一番最初にもどって直しながら続きを書く。スタートの時点ではラフな間取りを決める程度で、後は台本の進行に従って登場人物の動きに必要な装置を加えていきます。もちろん、その時々の作品によって違いますから一概には言えませんが、テーブルを挟んで会話するといった、演劇的距離のような位置関係が重要になってくる作家なので、そういう舞台美術をつくることで青木さんが目指す世界を実現したいと思っています。

みなさんが私に何を期待してプランを依頼してくださっているのかはわかりませんが、それぞれの演出家が求めているコンセプトや伝えたいものを実現したいし、それを形にするのが私の仕事だと思っています。

- 田中さんはたくさんの若い世代の作家・演出家と共同作業をされていますが、舞台美術の観点から見て、今の日本の小劇場の傾向をどのように感じていますか?

-

私に依頼される舞台美術に限ると、マンションのような生活空間を依頼されることは確かに多いですね。以前は、単純にそういう作品を書くのが作家にとって楽なのかな、ぐらいに思っていましたが、今は、極端に言えば、自分を表現するための居場所が必要なんじゃないか、ここは自分の居場所だという手がかりがたくさんある空間がないと演じられないんじゃないかと感じる時もあります。逆に、そんなに親切な空間ばっかりでやらないで、抽象空間で勝負してみれば? と思ったりもしますが。

私が学生サークルをやっていた時代は、みんなよく身体を動かしていましたけど、今は稽古前に発声練習をしたり、走ったり、肉体訓練をする劇団をあまり見なくなった気がします(私が見ていないだけなのかもしれませんが)。小劇場なのに舞台にマイクを置いちゃう劇団もありますから。大きな小屋でやるときに、むやみに声を張り上げるよりも、補助的にマイクを選ぶんだと思います。

- 日常生活ではやらないような声を張り上げるといった行為が嘘くさくて、抵抗があるんでしょうか。かつての小劇場は演劇の醍醐味は非日常性にあると考えていましたが。

-

私もそう思っていたのですが、今は日常を舞台にした作品を抵抗なく受け入れている自分がいます(笑)。

- 戯曲も内向的だし、人間関係が最大の関心事になっていて、自分にしか興味がない‥‥。

- そうですね。自分を表現することが社会に対する最大の問題提起になっている時代なのかもしれませんね。

田中敏恵

創り込まれたマンションの一室が現すものは?

舞台美術家、田中敏恵インタビュー

田中敏恵Toshie Tanaka

1974年東京都生まれ、群馬県育ち。93年明治大学文学部演劇学専攻入学。群馬県立前橋女子高校の演劇部を振り出しに、明治大学に入学後は学内の演劇サークル「活劇工房」のメンバーとして2年間活動。子どもの頃から絵を書くのが好きだったこともあり、役者の傍ら舞台美術にも関わる。学内劇団の動物電気や自らのユニットなどで活動を続け、大学卒業後、武蔵野美術大学短期大学部デザイン科通信教育課程を修了。97年にポツドールの第2回公演『ウラミマス』の舞台美術を担当したのをきっかけに独学により本格的に舞台美術家としてのキャリアがスタート。現在では小劇場を中心に年間30本の舞台美術をプランニングする超売れっ子として活躍。

聞き手:坪池栄子

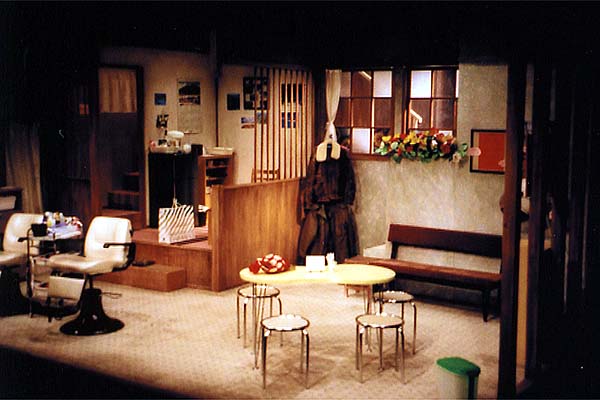

ポツドール第2回公演『ウラミマス』舞台美術

初演:1997年/早稲田銅鑼魔館

脚本・演出:三浦大輔

企画・制作:ポツドール

仕事として初めて手がけた舞台美術。ポツドール初期の代表作。昼メロのような家族の物語

ポツドール第12回公演『ANIMAL』

初演:2004年/三鷹市芸術文化センター 星のホール

脚本・演出:三浦大輔

企画・制作:ポツドール

ポツドールが初めて採用した室外の舞台セット。チーマーたちの「居場所」となる河川敷のガード下。落書きに注目

[三鷹市芸術文化センター 星のホール:舞台データ]プロセニアム形式 10.8m(W)×11.0m(D)×6m(H)

撮影:曳野若菜

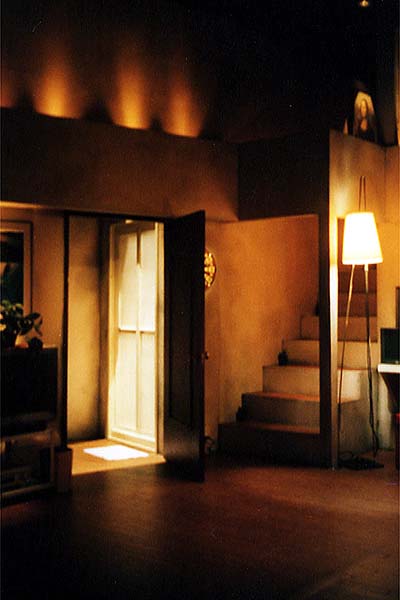

舞台下手。2階のプレイルームへの階段。

ドアを開けるとシャワールームがあるが客席からはほとんど見えない

作品のテーマは「性欲」。一夜の出来事が終わった夜明けの部屋

ポツドール第13回公演『愛の渦』

初演:2005年/新宿THEATER/TOPS

脚本・演出:三浦大輔

企画・制作:ポツドール

高級マンションのなかにある裏風俗店を想定した舞台美術。上方にプレイルーム。

客の待合室の奥には従業員用のカウンターがある

[THEATER/TOPS:舞台データ]可動式ステージ 5.75m(W)×5.95m(D)×3.95m(H)

ワンルームのアパートのベランダ。外壁の色合いや質感までもつくり込まれている

雑然としたアパートの一室。今時の若者が集まって、セックスしたり、テレビを見たり、ゲームをしたり、風呂に入ったり、食事したり……という場所

撮影:曳野若菜

撮影:曳野若菜

舞台中央にあるバスルームの中

撮影:曳野若菜

ポツドール第14回公演『夢の城』

初演:2006年/新宿THEATER/TOPS

脚本・演出:三浦大輔

企画・制作:ポツドール

[THEATER/TOPS:舞台データ]可動式ステージ 5.75m(W)×5.95m(D)×3.95m(H)

『海賊』の舞台セットのラフスケッチ

グリング第12回公演『海賊』

初演:2005年/ザ・スズナリ

作・演出:青木 豪

企画・制作:グリング

[ザ・スズナリ:舞台データ]可動式ステージ 6.96m(W)×6.27m(D)×4.15m(H)

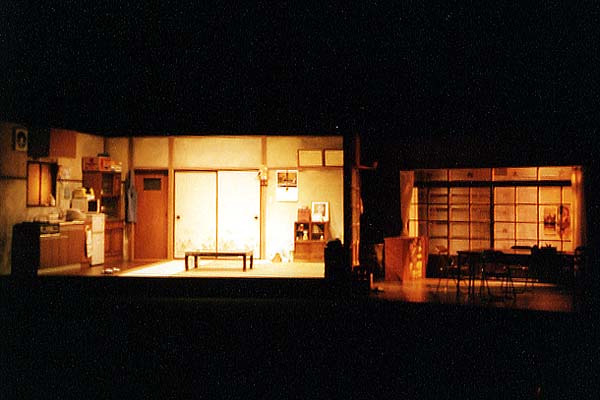

『岸辺の亀とクラゲ』

初演:2006年/新宿THEATER/TOPS

作・演出:牧田明宏

企画・制作:明日図鑑

[THEATER/TOPS:舞台データ]可動式ステージ 5.75m(W)×5.95m(D)×3.95m(H)

舞台下手から見た茶の間。上手にあるのは昔酒屋として営業していて、今は選挙事務所として準備中の部屋

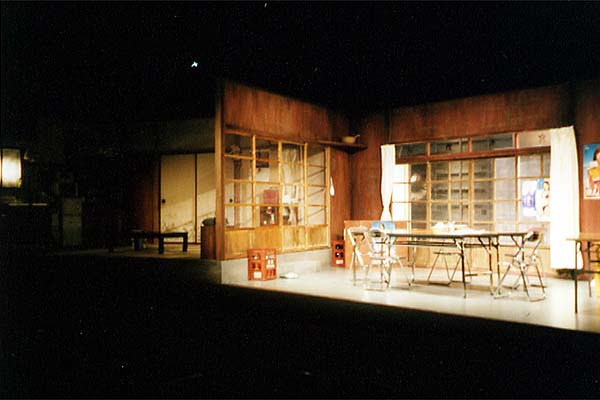

『爛漫!』

初演:2005年/三鷹市芸術文化センター 星のホール

作・演出:牧田明宏

企画・制作:明日図鑑

[三鷹市芸術文化センター 星のホール:舞台データ]プロセニアム形式 10.8m(W)×11.0m(D)×6m(H)

この記事に関連するタグ