- 三浦さんは1975年生まれで、今年31歳ですが、この世代の人がどういう経緯で演劇をはじめるようになったのか興味があります。北海道の高校から東京の早稲田大学に進まれたそうですが、まずは高校時代のことから聞かせてください。よくテレビドラマを見ていたそうですね。

- 僕は共学の公立高校に通っていたのですが、当時テレビドラマがとても流行っていまして。教え子との禁断の愛や近親相姦、同性愛などを扱った野島伸司の『高校教師』とか。そういういわゆる連ドラを熱心に見ていました。1クール(12週間)に7、8種類のドラマが放送されていたのですが、1話から最終回までビデオに録って全部見ていたくらい好きでした。それが現在の僕の作品に直接反映されているかどうかわからないですが、確実に今の自分の核になってるものではあります。あと、ポツドールの演劇にあるタブーな要素はもしかしたらこうした野島作品の影響かもしれません。ちょっと言うの恥ずかしいですけど。

- 映画は見ていましたか?

- いいえ。地方だとロードショーしかやってないし、ビデオもあまり見てなかった。アニメ、ゲーム、コミックなどにも興味はありませんでした。専ら俗っぽいテレビドラマばかり見てました(笑)。

- 初めて演劇に関わったのは?

-

高校の文化祭です。クラスの演し物で、みんなにやれと言われて脚本と演出を担当しました。その時はもちろん、将来、演劇をやっていこうなんて全く思ってなかったですけど。『江戸城金髪姫フローラ』というタイトルで、しょぼい(安っぽい・嘘っぽい)江戸時代の芝居をやっている最中にセットが倒れ、主役の役者が下敷きになって病院に運ばれる。そこから舞台監督とスタッフと役者のドキュメンタリータッチのいざこざが始まるみたいな、メタ演劇っぽいものでした。みんなで話し合って決めたので、僕一人のアイデアではないのですが、面白いことに、今ポツドールでやっている演劇とどこか通じるところがあります。

あと、その頃から、演劇はどこかかっこ悪い、ダサイというイメージはもってて。だから文化祭でも台詞棒読みの恥ずかしい芝居をやっても仕方ないと思ったんです。しょぼい芝居が台無しになったことで生まれる揉め事の方が面白いんじゃないかーーその発想は今やっていることに通じるものがあります。演劇に対する反感とまでは言いませんが。やっぱり、今、生きている自分たちの本音を言わせたい、それを演劇に利用しよう、というのが当時もあったのかもしれません。 - 本格的に演劇をやろうと思ったのはいつからで、なぜですか?

-

それは早稲田大学に入ったからですね。早稲田は学生演劇の盛んな大学で周りに演劇という表現の土壌がいくらでもあって、それにつられて僕もはじめたという感じです。小劇場の密な空間で、初めて生の演劇を見た時には凄く衝撃を受けました。それから学内の劇団の芝居や、キャラメルボックスからナイロン100℃、松尾スズキさんの大人計画まで、一通り見ました。

早稲田には老舗の「早稲田演劇研究会」というサークルがあるんですが、そこにいた人が厳しい体制が嫌になって抜けてつくったという、どこか負け組みたいなサークルの「早稲田演劇倶楽部」に入ったんです。体育会じゃないゆるい感じで、自由にやろうよみたいなところだったので、わりと居心地がよかった(笑)。

演劇倶楽部は、最初に3カ月ぐらい肉体訓練みたいなことをやって新人公演が終れば、後はやりたい奴が自由に公演を打てたから、普通の劇団と違って統一感がない。やる人によって全然違うのが逆に演劇倶楽部のカラーみたいになっていました。そういうところもよかったですね。 - その早稲田大学演劇倶楽部10期生によって演劇ユニット「ポツドール」を旗揚げするわけですが、その第1回公演『ブサイク─劣等感を抱きしめて─』(96年)は松尾スズキさんの影響が強かったと言われています。

-

あの頃は本当に松尾さんの影響を受けていましたね。松尾さんは、人間の負の要素を毎回テーマに置いて、人間の本質的なものを浮かび上がらせようとしていて。こういうことを演劇でやっているのは凄いなと思いました。野島さんのテレビドラマも人間の醜い部分やタブーを描いてますよね。高校の頃に見て興味をひかれたことの延長線上に松尾さんの演劇があったんだと思います。でも、これもちょっと言うの恥ずかしいですね(笑)。

当時は演劇をこんなに長く続ける気はなくて、まじめに就職活動をやったこともあったんですがうまくいかなくて(笑)。また演劇に戻って、第4回公演『妻ぜめ』をやりました。ここまでは、演劇的で過剰なものを信じてやっていたのですが、急に飽きちゃって、何か恥ずかしくなっちゃったんですよ。じゃあ、演劇じゃなくて映像をやってみようということで、自主制作で映画『はつこい』を撮りました。 - 『はつこい』は、いわゆるブスで身体的に異常のあるらしい岬が、動物園で働くいじめられっこの吉田に恋をする話です。登場人物はみんなダメな人間ばかりで、その辺は演劇でやってきたテーマを踏襲していますが、台詞は岬のモノローグ中心で演劇とはかなり違います。それと演劇でやってきた過剰さがなくて、淡々と描かれている。

-

この映画はそれまでやってきた演劇的なことを改めて映像でやった作品です。台詞の言い回しは映像にあわせたので過剰ではありませんが、登場人物のキャラクター、ドラマの流れはそれまでやってきた演劇の名残があります。でも、この映画をつくって、その後、また芝居をやらなくちゃいけない状況になったんです。やめようと思ってたんですが。じゃあ、どうしようということになって、今までみたいな過剰な演劇的な作品は恥ずかしいし、何やればいいんだと……。それじゃあ思い切ってそういう演劇的なものを削ってみようと思ってつくったのが、『騎士クラブ』です。

声を張って台詞を言ったり、派手な演出効果を使ったり、そういうことは全てやめた。それだけではなくて、『騎士クラブ』は1部と2部に分かれているんですが、1部はアパートの一室での男のドラマ、2部では1部が実はピンク映画のドラマ部分だったということがわかり、これからカラミのシーンを撮ろうとする撮影現場のドキュメントになる。脱ぐことをものすごく拒絶している女優さんが実際にいたのですが、彼女を何とか脱がせるために他の役者は試行錯誤するという、実際の感情を利用してつくりました。まあ、それもフェイクだったというオチはあるんですが……。でも本番で繰り返すと役者も慣れてきて、生な反応がなくったりもしていって。それを回避するために暴力を使って生な反応を維持するようなこともしました。繰り返しても殴られて痛いという感情に嘘はないですから。

つまり、「生々しさ」が欲しかったんです。一回性の何かが“リアル”に起こっている感じ、ここにしかないものが起きている、という感じを大切にしたかった。演劇というのはライブですから、映像に勝てる要素はそのライブ感だけですから、そこが演劇の一番面白いところなのに、そのライブ感を利用しなくてどうするんだと、目が覚めた。そういう意味では、演劇の原点に返っているだけなのかもしれませんね。 - 小劇場というとブラックボックス的な、いわゆるプロセニアムでないところで上演することが多いですが、三浦さんの舞台装置には、例えば最新作の『夢の城』のアパートの窓枠のようにいつもフレームがあるように思います。

-

ライブ感をどうやってお客さんと共有するかということがあって、僕は客席と上演空間の区分を消すより、逆に分けて「覗き見」みたいに、その空間を俯瞰すればするほどお客さんがその空間に入っていける、そこにいるような錯覚に陥るんじゃないかと思っています。矛盾しているようですが。何て言うんでしょう。簡単に言えば、お客さんが壁の向こうで覗き穴にかぶりついている感じですね。

『騎士クラブ』では、舞台上にビデオカメラを数台仕込んで、幕を閉めて、客席にはモニターで舞台上の出来事を伝えるということもやりました。 - 三浦さんはどうしてコンプレックスやタブーに興味があるのでしょう。

- 僕自身は、小さい頃からどんな環境でも比較的優位な立場でいることができましたので、いじめられもしなかったし、特にこれといったコンプレックスもなかったです。それなのにどうしてこんなに人間の醜い部分とか厭らしい部分を描き続けているんだろうと自分でも思ってたりして(笑)。ありきたりですが、逆にそういう自分に対する反動なのかもしれませんね。違うかな。わかんないですね(笑)。

- 『騎士クラブ』の次に発表したのが、問題作の『身体検査』でした。

-

『騎士クラブ』で、生理的な生な反応で演劇的なリアリティを成り立たせることをやって、それが成功して、自分の興味がいっきにそっちにスライドしていったんです。それを過激に突き詰めたのが『身体検査』でした。『騎士クラブ』にはドラマ的なエンターテイメント性がまだあったのですが、もうそういうのは一切いらないんじゃないかと。それがなくても見せ物として成立させる自信もあった。

- 具体的にどういう作品でしたか?

-

前半は風俗店の「ヌキキャバ」の設定です。肉体労働者が「キャバクラ」に来て、女の子に気に入られれば、紙にハンコを押してもらって別室でヌイてもらえるという。その設定でリアルな芝居を1時間くらいやって、いきなり暗転する。そして、「今回の芝居の意図はこれ(前半)を見ただけでは伝わらない」といった旨のテロップを入れて、それから稽古場のビデオを流し、完全ドキュメンタリーが始まる。

具体的にどういったことをやるかというと、自分の恥を晒す、人を傷つけるといった負の感情を喚起させるような行為を役者に舞台上で実際にやってもらうように促す。役者は個人として舞台に上がり、この課題を達成するために試行錯誤する。その状態が見せ物になると考えたんです。

あと、お客さんには最初から舞台上で起こっている事は本当ですよという前提を与えておいた方がいいと思って、チラシに「これはドキュメンタリーです!」と銘打ちました。それによって舞台上で起こっていることを虚構ではなく、実際に起こっていることとして見る準備ができる。役者にも、絶対、嘘はついてはいけないという前提を与えているので、例えば人を傷つける行為を行っても、それは演技だという言い訳はできない。そこで行われたことは、稽古が終ってからも、舞台を降りてからも続くわけです。それによって舞台上で起きていることはドキュメンタリーに限りなく近い状態になる。その中で、役者の個人的トラウマが語られたり、本当の人間関係が暴露されたり、ドラマでは見られない瞬間がたくさん出て来た。その瞬間が見たくてドキュメンタリーをやったんです。

- 俳優は嫌がりませんか?

-

嫌がります。でも俳優が楽しんでる状況を見せてもお客さんは面白くないだろうと思ったので。稽古場はそれはもう辛かった。トラブルもありましたし、それを乗り越えてなんとか本番までもっていきました。

- それでも俳優は出演するのですか?

-

役者だから見せ物になりたいっていう欲求は絶対あるので、自分が恥をかいている姿、傷ついている姿でも、それが見せものとして成立できてさえすれば、まぁ、ある程度、納得はするんじゃないでしょうか。もちろん、僕に対する反感はたくさんありましたけど。

- 『身体検査』の後、『メイク・ラブ』『熱帯ビデオ』『男の夢』を発表します。

-

『メイク・ラブ』は演劇とドキュメンタリーの中間的な位置づけの作品です。ラブホテルという設定は舞台のセットですからウソですよね。その設定をかりて役者に嘘のないの実際の感情でその場にいてもらおうというものです。誤解しないでほしいのですが、エチュードとは違います。演技はしてはいけないという前提がありますから。例えば、実際のカップルに出てもらって、好きという感情のままやってもらうとか、これから付き合いそうな男女を出してもどかしい感情のままやってもらうとか。そういうことです。

『熱帯ビデオ』は、舞台上のドキュメンタリーの可能性を模索するために、稽古中からありとあらゆる手段を使って試行錯誤しました。『身体検査』の時に書かせた誓約書は僕が悪の権化みたいになって役者はやらされているという受動的なものだったんですが、今度は役者が自ら決意してやるという能動的な決意書に変えました。そうしないと、可能性は広がらないんじゃないかと思って。役者も稽古の段階から覚悟を決めて参加するわけです。それによって、よかった部分もあるし、逆につまんなくなった部分もあった。でもやっぱり限界があったんですよね。『熱帯ビデオ』の時はもう本当にぎりぎりなことまでやったので、実際の人間関係も悪くなったし、いろいろなリスクも負いましたし、ちまたではポツドールはもう終わりだ、みたいに言われましたね。でも、そういうドキュメンタリーをやり出した時は必死で、あと、ポツドールが注目され始めた時期と重なっていたので、非力な僕らはこれくらいやんないといけない、みたいな義務感がすごくあったんです。

- 『身体検査』で観客動員がそれまでの3倍に増えましたね。

-

そうですね。ただ、この注目のされ方はどうなんだろうという疑問もあって。どんどんエスカレートしていくしかなくなるし。それをお客さんも求めてるし。そういう観客の期待に応えてもしょうがないんじゃないかと。スキャンダラスな話題ばかり先行して、誤解されている、と思うようになりました。

そういうのが嫌になったのがドキュメンタリーを止めた理由のひとつです。結局僕が興味があるのは、人間の本質的なものが露呈する逃れようのない瞬間なんだから、それを自分ができる範囲で脚本にして何とか虚構としてやろうと。で、敢えてスキャンダラスな要素を全て排して『男の夢』を書きました。

- 『男の夢』とその後の『激情』では、どちらかというと会話劇の様相が強くなってきますね。

-

『男の夢』と『激情』は1年半ぐらい間があるので、自分の中では全然違った作品のつもりです。『激情』は、多分僕の中でもっとも自分の生理に反してやったものだと思います。ナレーションを入れたり、ドラマチックな展開で物語を引っ張ったりしましたから。

『激情』では、怒っている人、悲しんでいる人など、感情をむき出しにしている人間をリアルという枠から外れることなく描きたかったっていうのが強くて。あと、僕らがリアルと定義してるのは、要するに人間のコミュニケーションを真摯に描くということなので、物語的な要素が強くても、自分の演出方法でなんとか乗り越えることができるんじゃないかと思ったんです。

- 次の『ANIMAL』になるとまたガラッと変わりました。

-

『激情』でドラマ的なことをやったので、その課題については自分の中で一段落して。じゃあ次は何をやろうかと思っていた時に、三鷹市芸術文化センターから声がかかりました。

ある日、公園で大学生のサークルが遠くでごちゃごちゃやっているのをボーッと見ていたら、声は聞こえないけど、動きだけで徐々に何をやっているのかがわかってきたり、自然と人間関係も見えるようになってきたり、1時間くらい飽きずにずーっと見ていられたんです。その時、あ、これはもしかしたらエンターテイメントになるんじゃないかと思って。風景だけで成立させようとしたのが『ANIMAL』です。大きなホールなのでウチが使い切れるのかという問題もありましたし、やるならここなんじゃないかと。

- 台詞は?

-

書いていますが、ないところもあります。喋っているようにお客さんに見えればいいようなところは、適当なことを言ってもらって、稽古をやりながらシーンをつくっていきました。見た目だけなんで、台詞を言ってもしょうがない部分がたくさんあるんです。どう見えるか、それだけでつくった芝居ですから。

- 『ANIMAL』の登場人物はチーマーでしたが、なぜチーマーを取り上げたのですか?

- あの時は、チーマーの生態をリアルに描きたかったわけではなく、人の死なんてこんなもんだということが描きたくて。チーマーという設定にすれば、死の軽さがより強調されるんじゃないかと思ったんですね。それと、安易な発想かもしれないけど、ビジュアルとして特徴があるからわかりやすいし、フザけている時と死んだときのギャップも面白いんじゃないかと思いました。そんなとこですね。ただあのチーマーについては僕の想像で描いた部分が強いので、リアリティがあるかと言われるとわからないですよ。

- 『愛の渦』は岸田戯曲賞を受賞したわけですが、戯曲として高く評価されたことについてはいかがですか?

-

びっくりしました。僕だけじゃなく周りの人も驚いていました。読んでいただくとわかりますが、僕の戯曲はト書きばっかりなんですよ。会話を書かないで、「適当な話をする」とか書いてある部分もあって(笑)。よく、あれで伝わったなと。僕はどちらかと言えば演出家よりの人間だろうと思っていたので劇作家として評価されたのはとても意外でしたね。

『愛の渦』の戯曲は稽古のプロセスで書き直して、最終的にできたものを上演台本として提出したので、稽古の中でつくりあげたものが全部入っているんです。だから演出的なことを含めて評価されたのかなと感じています。

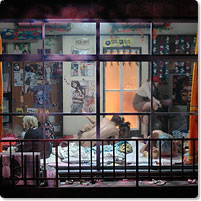

- 最新作の『夢の城』では、雑然としたアパートの一室に今時の若者が集まって、セックスしたり、テレビを見たり、ゲームをしたり、風呂に入ったり、食事したり、だらだら暮らしているわけですが、ついに台詞が一切なくなってしまいました。

-

結局、自分がやりたいことを突き詰めたら……動きなんですよね。今までも言葉は状況を伝える手段としてしか使っていなくて、結構どうでもいいんです。『男の夢』や『愛の渦』に関しても何を言っているのかはさほど重要じゃなくて。『ANIMAL』では、まだ潔くない部分があったんですが、『夢の城』は、“言葉がなくても伝わるし、状況で見せるのが演劇の一番面白いところなんですよ”というのを確実に伝えたかった。あと、あそこにいる若者たちの無気力さや、コミュニケーションに対する面倒くささを伝えるには、言葉を使わない方が有効な手段なんじゃないかと思ったんです。

- 動きというのは? 例えば、今、三浦さんの同世代として注目されている岡田利規さんも若者の身体の動きのコンテンポラリーダンス的な要素に着目しているけど。三浦さんの場合の動きというのはどういうことですか?

-

岡田さんは台詞との関係(身体と台詞のズレなど)をすごく求めていますが、僕の場合はそこにそれほどこだわってはいません。僕の場合は、状況ですね。どれだけリアルな状況を提示できるか、ということに力を注いでいて。お客さんがその状況を見ていろいろと汲み取って想像してほしいというのが強いですね。

- ちなみに『夢の城』の上演台本はどのようなものですか?

-

台詞はありませんが、台本には、ト書きに動きが全部書いてあります。あと、稽古段階でノイズをたくさん入れています。例えば、「タバコを取る」にしても、普通に取るんじゃなくて、1度タバコの箱を持ち上げて、もう1度机の上に戻して、その時に「トン」と音をさせて、それからもう一度持ち上げるとか。そういう細かい演出はしています。

この作品はニートやチーマーに特別こだわってつくったわけではなく、ぱっと見、観客が彼らに嫌悪感を抱くことを利用したかったというのがあります。ああいう人物が登場すれば、あんまりいい気持はしませんよね。いきなり乱交してますから。じゃあそこから始めようと。そして、徐々に彼らにも普通の生活を送ってきた過去の痕跡がところどころ垣間見られてきて、だんだん観客と共感し合っていく……そして最後、つながったと思っていただければ。というようなことをやりたかったんですね。突き放した感じで彼らを描いているわけではなく、徐々に共感していってもらいたいという思いが強かった。

- いろいろ話を伺っていると、三浦さんの作品は「嫌悪感」を出発点にしているということですか?

-

そうですね。ただ、『愛の渦』の前までは、人間関係がどんどん崩壊していって、最後、絶望的な状況のまま終っていたんですが、今はそこが変わってきてて。別にお客さんにあわせているわけじゃないし、救いをもたせたいと考えているつもりもないんですけど、自分の生理として共感してもらいたいと思ってきていますね。まあ、絶望して破滅に向かっていくのに飽きたっていうのもあるんですけど(笑)。

- 『男の夢』では若者だけではなくて、最後にヤンキーという他者(異物)がでてくるでしょ。それ以降の作品ではみんな登場人物が同じ境遇の人たちばかりで他者がいない。そのせいかもしれませんが、とても共感できるような人たちの暮らしではないけど、ユートピアのように見える一瞬があります。特に『夢の城』はそうですよね。

-

ええ。そういう意識でつくっています。『夢の城』に関しては、言葉のないことも含めて、あれが人間関係の極限なんじゃないかと思っています。

- どうして言葉では表現できないのでしょう。

-

言葉を交わすことも、救い(逃げ道)なんじゃないかと思って。言葉を交わさないことの方が絶望的という気がしたので。

- ユートピアなのに絶望的?

-

ユートピアと絶望は表裏一体だと思います。

- 他者がいないということは、ユートピアということですからね。

-

そう。そしてそれは絶望でもあるわけじゃないですか。それをリアリティをもって伝えたいと思ったら、ノンコミュニケーションに辿り着いた。実は、『夢の城』の稽古の段階では最初言葉を交わしていたんですが、それでは伝わらないと思って、結局、台詞をなくしました。

あと、「ドキュメンタリー」について言っておきたいことがあるのですが。僕はドキュメンタリーの方法には2通りあると思っていて、1つがインタビューで、喋った内容によって想像を喚起させてその外の世界とのつながりを示すという方法、もう1つは、例えば、戦場で実際に銃を打ち合っているところを見せて、生々しい臨場感のあるリアリティのある状況を見せるという方法。一般的に「静かな演劇」と言われているものは前者、僕らがやっているのは後者だと思ってます。

言葉で想像させるのではなく、想像力を働かせる余地を与えず、その場で起こっている事だけに集中させる。ポツドールの芝居ではその場で起こっている事がすべてなんです。文学的なカタルシスが入る余地は全くない。これがポツドールの最大の特徴なんじゃないかと思います。これを低俗で不毛なものであると思うかどうかはお客さんによると思いますが。そう思う人がうちの芝居に嫌悪感を示すような気がしています。「だから、どうしたんだ?」って感じで。

あと、こういう作品になるのは僕がすごく即物的な人間だというのも影響していると思います。即物的な欲求を満たしてくれるものが好きなんです。快楽に到るプロセスがめんどくさいものはあんまり好きじゃなくて。そういうダメな自分を登場人物に投影して舞台でやっているところがあります。フリーターやってギャンブルやって風俗に行くだけで生きていられたらいいのにと思うけど、でもそれは自分にはできない。結局は、一般的な倫理観をもった凡人なんです。なんでこんな面倒くさい演劇なんてやって、何でこんなことを表現し続けているんだろうと、ときどき自問してたりもして(笑)。

- 欲望する主体と反省する主体というのがあって、欲望する主体に対する憧れと、それについて反省する主体があるから、演劇をしてるんじゃないですか。

- そうですか。反省してしまってるんですかね(笑)。

三浦大輔

欲望のドラマツルギー 今、最も注目される三浦大輔の軌跡

三浦大輔Daisuke Miura

1975年北海道生まれ。劇作家・演出家。早稲田大学演劇倶楽部10期生によって結成された演劇ユニット「ポツドール」主宰。旗揚げ時点での演劇的に過剰なドラマ作りから、一転して演劇的なものをできる限り排除し、「リアル」なものを徹底して追及した「セミドキュメント」の作風を経て、現在は「ドキュメンタリー」タッチなものを巧みにドラマの中に注入することで得られる、「リアリティのある虚構」を描く手法にたどり着いた。岸田國士戯曲賞受賞作

聞き手:内野 儀

『愛の渦』は、2005年にポツドール第13回公演として上演された作品。

https://performingarts.jpf.go.jp/article/6274/

『愛の渦』

(2005年/THEATER /TOPS)

撮影:曳野若菜

『夢の城』

(2006年/THEATER /TOPS)

撮影:曳野若菜

この記事に関連するタグ