- 神里さんは1982年にペルー共和国のリマで生まれ、半年ほどペルーにいて日本に移られたと聞いています。岸田戯曲賞を受賞した『バルパライソの長い坂をくだる話』(2017年初演/以下、『バルパライソ』) (*1) は南米、沖縄、小笠原、オーストラリアほか各地で実際に見聞きしたエピソードをもとに台本が創られています。近年のこうした創作方法に神里さんの生い立ちが大きく関わっていると思います。その辺りからお話しいただけますか。

-

なぜ僕の生まれがペルーなのか、というところからお話しますと。今から99年前に曾祖父が沖縄からペルーに移民したことに遡ります。曾祖母を呼び寄せ、ペルーで2世となる祖父が生まれます。1940年、祖父は12歳で単身、沖縄の大宜味村の本家に居候する形で日本に戻り、今で言う中学から沖縄で教育を受けます。そこで終戦を迎え、祖母と結婚し、アメリカ占領下の沖縄で祖父は入国管理局の仕事についたようです。ウチナーグチ(沖縄語)が喋れたかどうかはわかりませんが、スペイン語も日本語も喋れたので。1950年に僕の父が生まれ、父の弟も生まれたのですが、1957年頃に一家でペルーに再渡航しました。

それから父はペルーで育ったわけですが、大学生の時に当時の日本の文部省の留学制度を活用して北海道大学に留学します。そこの留学生会館に遊びに来てた母と知り合いました。卒業後、父はペルーに戻って仕事をしていましたが、一度日本に戻って結婚し、母と共にペルーに移住し、僕が生まれました。ペルーと沖縄を行ったり来たりしていてわかりづらくて、これを説明しても大体の人にあまりわかってもらえない(笑)。「ペルーってペルー語?」みたいなところから始まるので‥‥。距離感も多分わからないと思いますし。でも、まあ、僕としては、東京と大阪ぐらいを行ったり来たりしてる感じで捉えてもらえばいいんじゃないかと思っています。 - 距離がだいぶ違いますが(笑)。神里さんは生まれこそペルーですが、日本育ちです。

- 生まれて半年ぐらいで僕と母だけ先に北海道に移り、1年ぐらいして父が来てから、一緒に川崎に移りました。川崎はいわゆる出稼ぎの日系ペルー人のコミュニティがある街ですが、僕はそんなことも知らずに小中学校に通いました。父親がよく出張で家にいないのと、南米に行ってお土産を買ってくるぐらいで、当時はペルーに対して特別な意識はありませんでした。小学4年生から6年生まで父の仕事の関係でパラグアイに住んだことがあり、日本人学校に通っていました。現地の子たちとの交流はほとんどありませんでしたが、日本では考えられない広い家に住んで、友達と楽しく遊び、おいしい肉とかチョリソーを食べて、南米には良いイメージしかない。だから、「また南米に住みたいな」みたいな気持ちはずっとありましたが、日系人の存在は知識として多少知っていても、移民がどうとか、そんな風に考えたことはありませでした。

- そもそもどうして演劇をやろうと思ったのですか。

-

高校生のときに1年間アメリカに留学したことがあって、よくわからないけどかっこいいし、モテそうだからアーティストになりたいなと(笑)。それで、ボストン・アートスクールに行きたいと思ったのですが学費が高いからあきらめました。当時は、警察官・消防士とか、作家・バンドマンとかで、脈絡なく自分がかっこいい”と思ったものになりたいと思っていました。ただ、パラグアイにいた頃から、漠然と自分は「日本という狭い所にはいない人間なんだ」と思ってた。だからアメリカにも留学したのですが、ボストン・アートスクールは無理だったので日本の美大に針路を変えました。

でも、こっちも授業料が高い。それで哲学もかっこいいから哲学をやろう、家の近くに中央大学があったからオープンキャンパスに行って、「お〜、キャンパスが大きいくてかっこいい」と。でも動機に根拠が何もないから勉強もしないでボーッとしていたら、母に早稲田大学を勧められました。今はなくなりましたが夜間の第二文学部が面白そうだったので見学に行ったら、「テンションが高くてかっこいい!」と(笑)。第一と第二文学部を受験して、最終的に周りの勧めで第一に行き、演劇と関わるようになりました。 - 在学中の2003年に岡崎藝術座(*2)を結成されています。学生時代はどのような作品をつくっていたのですか? 神里さんは2015年から『バルパライソ』に連なる作品(『+51 アビアシオン,サンボルハ』(2015年/以下、『アビアシオン』)、『イスラ!イスラ!イスラ!』(2016年/以下、『イスラ!』)を発表されていますが、それ以前の作品はつくり方も内容もかなり異なります。

-

遡ると、大学1年の時に演劇に出会ってすぐに自分で台本を書いてみました。高田馬場駅のホームの下にホームレスが住んでいるみたいな話です。大学生になる前から、10代の子が敬遠しそうな政治や社会問題みたいなことに興味があって。でも、当時の東京の小劇場演劇を観て、20代の等身大の何かの方が人気がでる、政治と演劇は分かれる方がいいんじゃないかと。それで、岡崎藝術座という看板を立てたときにはあまりお金もかからなそうだし、五反田団のような芝居をしていました。

2004年に先輩が利賀演出家コンクール(*3)に出場するというので、利賀でやれるんなら僕も出たいと。そこで 鈴木忠志 さんとスズキ・トレーニング・メソッドと出会い、一時はそれにはまってました。それで次にやったのが 岡田利規 さんの 『三月の5日間』 です。演出してみたらあのノイジーな感覚がいいし、作家的にも書きやすいと思って真似しました。その後、フェスティバル/トーキョーに参加することになり、イェリネクの戯曲を読んだら「こんなに大胆にやっちゃっていいのか」みたいになって、影響を受けてつくったのが『(飲めない人のための)ブラックコーヒー』です。

最初から、僕はずっと誰かの真似をしていたんです。だから、こういうのも変ですが、『アビアシオン』以前の戯曲を読むのはすごく恥ずかしい。つまり『アビアシオン』以降は、いろいろ反省点はあっても、自分なりのやり方でやれるようになったのかなと思います。 - 『アビアシオン』で辿り着いた自分なりのやり方とはどういうものですか。

- 「自分の体験が入ってる」ということだと思います。言葉に肉があるというか、骨があるいうか。思い返せば、『(飲めない人のための)ブラックコーヒー』までは、結局インターネットとかで調べたこととかがベースで、あまり肉体的な感覚で書いてなかった。『アビアシオン』以降は、少なくとも自分の体感みたいなものでつくってるところがあります。書くのは自分の気持ち ≒「こんな気持ちになりましたよ」じゃなくて、体感を通すことで、「こういうことがあったよ」ということが、より細部まで自分の中である状態で書けるというか。あとは相対化がどこまでちゃんとできるかということなので‥‥。だから、自分なりに距離を取ってつくるのが、やりやすくなってるんだと思います。

- 体感してるから距離も取れる、ということですね。

- そうです。体感がない状態だと、逆に自分の気持ちや主張が表に出やすいというか。資料は自分の思い通りに使えちゃうんだけど、体感があると「こりゃ思いどおりにいかねえな」「そんなこと言ってないや」となるので。

- 『アビアシオン』に至るまでに、他に転機になったと思うことはことはありますか。

-

26、7歳の頃、中学校の同窓会に行ったのですが、社会に出て5、6年経ち、みんなそれなりにやっていた。それを見て、「オレは一体何をやってるんだ?」と(笑)。もうちょっと社会の役に立つようなことをやった方がいいんじゃないかと、2010年頃から政治と演劇をちょっと近づけたいと思うようになりました。そこに、2011年の東日本大震災と原発の事故があり、他の人たちと同じようにショックを受けて、いろんなことがわからなくなった。何か、社会に対する責任のようなことも感じました。

それまで、単純に東京が一番素晴らしくて最高な場所だと思っていたけど、でも、他のところを大して知っているわけじゃないという当たり前なことに気づいた。それで、まず坂口恭平さん (*4) を頼って熊本に行きました。その後、2012年にセゾン文化財団から若手芸術家の派遣プログラムに推薦されて、ベルリン・ビエンナーレとブリュッセルのクンステン・フェスティバル・デザールに参加し、モロッコにも行きました。それが5年ぶりの海外だったのですが、一人で行くのがとにかく怖くて…。到着したベルリンの空港に日本人の知り合いを呼び出して来てもらったくらいです。でも、行ってみたら「大変だけど、面白いじゃん」と、味をしめた。

2012年に 『レッドと黒の膨張する半球体』 の台湾公演があり、その後ソウル、北京にも行きました。沖縄にも中学生以来行っていなかったので、『(飲めない人のための)ブラックコーヒー』の鹿児島公演を終えて、那覇に飛びました。当時は「神里」が沖縄の姓だということを何とも思っていなかったぐらい自分のルーツに疎かった。別にルーツ捜しというわけではないけど、ヨーロッパに行ってるのに自分に縁がある土地に行ってないじゃん、くらいの気持ちで、ペルーにも行こうと思いました。 - それで、2014年に南米に行かれます。

- ペルーに行って、アルゼンチンとパラグアイにも行きました。当時頂いていたセゾン文化財団のフェローシップの資金を充てました。作品をつくるためのリサーチというのではなく、行くという目的のために作品がついてくる、みたいな。最近の3作はどれもそんな感じでした。行ったときのメモは、一応、ノートの最初のページは綺麗に書こうみたいなつもりはあるのですが、面倒臭くて…写真もあんまり撮りません。

- では作品は記憶でつくるという感じですか。それで、神里さんは自分の演劇について「伝聞の演劇」という言い方をされているのですか。

-

記憶だけと言えば記憶だけですよね。どこかに行った時のパンフレットみたいなものは残ってたりしますが、それも言ってみれば記憶ですから。それで、後付けで「伝聞の演劇」というコンセプトが出てきたところがあります。

自分のやっていることが「伝聞」なんだと気づいたきっかけは、ボルヘスのエッセー集『ブロディーの報告書』を読んだことです。2016年に文化庁の海外研修制度でアルゼンチンに留学することになったのですが、アルゼンチン大使館の公使がとても喜んでくれて、このエッセー集をプレゼントしてくださった。20世紀前半の繁栄するブエノスアイレスの街角で聞いた話とかがそのまま書かれていて、当時の街の景色が思い浮かぶし、こんな人もいたんだと想像が広がりました。「色々、細部は改変されてるだろうが…」みたいな記述のされ方で、すごく面白く読んだ。自分の中でカッツリはまる感じで、『アビアシオン』の頃からやってきたこととか、演出ノートに書いてきたことが、「伝聞」ってことだったんだと腑に落ちた。それで、『バルパライソ』ではそこを意識して、このエッセーを参考にして書きました。

- 「伝聞」がボルヘスからきていたのは知りませんでした。

- これは大きな出会いでした。ただ、思い返すと、そのずっと前に、誰かから、「手紙とか使者(メッセンジャー)というものが大事だ」と言われたことがあって、なるほどなと。それも自分の中にあったと思います。結局この数年やってきたことは、自分の行きたい所に行って、面白い話を聞いて、「報告」するということ。つまりそれは「伝聞」ってことで、ボルヘスのエッセー集が面白かったから「これでいいんだ」と自信が沸いた。日常会話でもよくありますが、どこか旅に出て見聞きしたことを、「変なヤツから聞いた話なんだけど、よく覚えてないんだけどさ」みたいに話す、そういうことを演劇でやっているんだと思います。

- 嘘が混じっているかもしれないし、大袈裟に言ってるかもしれない。

- 「伝聞」も「報告」も結局はそうでしょ。ましてや演劇は、誰がやるか、どう喋るかで伝わる内容が変わるのは当たり前。受け手もそれを自分勝手に解釈して変換する。だから、正確性をそこまで求めることはないのではと思っています。

- 神里さんはこの数年、沖縄や小笠原、そして南米の日系移民コミュニティを旅して、そこに生きる人と出会うことを通して、「日本」や「日本人」の境界、その「内」や「外」って何なのか?ということを探ってきたようにも見えます。例えば、『バルパライソ』で描かれた、日本が領有を主張する前から父島に住んできたアメリカ系住民の子孫、ランスさんが経営するバーでのエピソードは印象的です。そういう意識はありますか。

- あると思いますが、何故あるかと言うと、僕自身、そういう差別心みたいなものが結構根深い人間だからです。自分の理想はそうじゃないんだけど、どうしても拭えないところがあるから、逆にしつこくやるんでしょうね。

- 差別心を緩めるための別の事実を知るために旅をするのですね。

-

だから所詮自分のためですよね。語学にコンプレックスもあるし、ヨーロッパや南米で自分が日本人に見られないことが得意気だったり、外国に行くと何故か日本の代弁者みたいな振る舞いをしてしまうとか。そういうことをどうしたいのか、果たしてどうにかしたいのかどうかもわからないけど、だから逆に興味として続く。あえてそれっぽいことを言えば、僕も「日本人」「外国人」「移民」という括り方をするけど、個人でいえば結局みんな違う。例えば、小笠原のランスさんとジューニーさんというアメリカ系の子孫は、2人とも意見が違うから議論とも口喧嘩とも言えない言い争いをしてるのを見た。

つまり、「移民」といった外からの見方ではなくて、その場所その場所で中心的な出来事が起きている。中心的な出来事って何なのか?というと、「移民」だとかの言葉で括られないようなこと。「南米の移民」と言うと特殊な人たちのように思えますが、実際会ってみれば、ビールを飲んで喋って、男たちが女の子の話をしたりしていて、それが話題の中心だったりする。所詮人は人、というか、せいぜい半径2メートルぐらいの存在でしかない…。結果的にそういう人が話していることに、僕は興味があるんだと思います。環境によって人が喋る内容は変わる。その背景に歴史的なものが見える。そういうベースで見ると、いろいろ面白く聞けるというのがあります。

結局、中心的な出来事はその場、その場でしかないから、とにかく人と会って喋って、何らかの個人的な関係をつくる。そうするとそこが中心になるから、端っこじゃない。今は自分の中でそういう経験を増やしているだけかもしれない。そうして、いろんな意味で端っこじゃない人を増やしていく行為しかないのかなと思っています。 - 端っこじゃない人を自分の中で増やしていくというのは面白い発想ですね。

-

行った先々で、ローカルトークをできる場所をどんどん増やしたいんです。ローカルの人とローカルの話ができるというのが一番大事なことじゃないかと。なるべくローカルの一員にしてもらって、最初は教えてもらうけど、自分なりの価値観を持ち込んで、そのローカルを自分の方にも引き付けてやろう、みたいなローカルトークをいろいろな場所でやってみたいんです。角度を変えれば、僕の作品は日常からしか出てこないので、こういうローカルトークによってどのぐらい日常を広げられるのか、ということでもある。

だから、観光客としてもてなされたり、ゲストとして過度にガイドされたりというのは嫌なんですよね。2週間ぐらいあれば、退屈さも含めて少し日常感がでてくる。たかが2週間で日常だとは思わないですが、ちょっと馴染んできて、飲み屋に行ったら「また会ったね」と。そういう感じが欲しいんです。ただ、今、旅をして、いろいろ動いているという行為がどうかなという気持ちにはなっています。 - 自分の経験や体験を作品にする作業についてお聞きします。テキストを書く時は何か自分なりの方法がありますか?

- とりあえず書いてみて、次の日に「何か違うなあ」と思ったらやり直す。どこかで「これだ」みたいなのが何となく決まって、そうしたら続きが書けるみたいな感じですかね。出演者は台本を書く前に決まっているケースが多いです。自分で決めていますが、作品を想定して選ぶことはありません。

- 『バルパライソ』は、モノローグで構成されているようでいて、実際は、長い話しをしているのでわかりづらいですが、誰かが誰かに話しかけています。2019年に東京で再演したときには、それがよりくっきりとしたように思います。

- 「モノローグ」ということを劇作の特徴のように指摘されることが多いので、邪魔くさくなって、会話劇に変えようと思って書いた結果なんですが。でも一人のセリフが長いですよね(笑)。幕開けの最初の方のシーンは、喋らない母親に喋っているという形なので少しわかりづらいところがありますが、基本的には舞台の上の会話で完結する話として書いています。

- 『バルパライソ』では、車から出てこない母親が居ることで舞台上がすべて相対化されます。それによって舞台が儀式的な空間になり、例えて言えば能舞台のようにも、お墓の前に親戚・知人が集まっているようにも見えてくる。この感覚が「伝聞」の演劇を成立させている距離感なのではないかと、勝手に思っています。こうしたことを意識的にやっていますか?

- 儀式的なのが好き、というのはあるみたいです。儀式性によって西洋演劇のルールや構造みたいなことから逸脱できる。お祭りもある種の儀式じゃないけど、ああやって集まると何か特別感がありますよね。集まってビールを飲んで騒いで、子どもたちが何か出し物をするみたいなのも好きですし。日系のコミュニティでも運動会や沖縄まつりなどがあったり。内部に入ろうとは思わないけど、何かやってるいるとつい見てしまう。

- お祭りの外側にいる人ですよね。

- そこにいるのは結構嫌いじゃない。そういうところはあります。

- 『バルパライソ』では、舞台は書き割りで平面的なのに対し、ベッドや二等船室など、戯曲に書かれている様々なものを客席側に配置して、そこに観客が自由に座る形で上演しましました。あのプランはどのようにして生まれましたか。

- 美術を担当してくれたdot architects (*5) の皆さんとの話し合いの中で出てきたことです。最初は、車もリアルな車体にしようという話がありました。でも、会場の京都芸術センター講堂にもともと演壇があり、それを使おう、俳優がそこに座るのも面白いしということになり、だんだんと今の形が決まっていきました。

- 場をどう出現させていくかは、演出プランというより、他のクリエーターとフラットに合議して決めているということですか。

- うーん、話し合うこともあるというぐらいですね。抑えきれないワガママが出てくる時もありますが。なるべくすぐには言わないようにしています。そもそも、誰が言い出したとか、誰が決めたとかあんまり覚えてない。舞台上を全部書き割りにするアイデアも、演劇評論家の内野儀さんが岡崎藝術座を「ウルトラしょぼい」(笑)と紹介してくれたので、じゃあウルトラしょぼい舞台でいいんじゃないかとなったような気がします。

- 俳優の演技の質について、神里さんが求めているものはありますか。

- 俳優によく言うのは、例えば稽古が2カ月、3カ月あったとして、そこだけで解決できると思うなよ、ということ。つまり、20歳の若い俳優でも、別に20年間ずっと舞台用の演技をして生きてきたわけではなく、もっと20年間でやってきた何かがあるでしょ、と。そういう言い方が正しいかどうかはよくわかりませんが。

- 役を演じることは求めていないのですか。

- いや、役は演じてほしい。ただ、役に“なれ”とは思わない。役を“やれ”と言います。役になれるわけないんだから‥‥。

- バックグラウンドが異なる外国人とやることについてはどのように考えていますか。

-

『バルパライソ』をアルゼンチンの俳優たちとやりましたが、やっぱり全然コントロールできない。今までできてたと思ったことが全然できないのが当たり前だったので、何すりゃいいんだろう?と。ちょっと考え方も変わりました。大変なところもありますが、逆に楽といえば楽で、俳優と演出家が最初からある程度対等な関係になれるところがあるのかなと思います。日本人の場合は、「演出家様がいて俳優という下僕がいる」みたいな関係になりがちですが、彼らは放っておけば勝手にやってくれる(笑)。

僕が出演するわけでもないのに、コントロールするのが嫌なんです。俳優がそれぞれ個人事業主として居て、それぞれの思惑でやってないと成立しない。それをみんな指示待ちみたいになってると、イラッとしますね。 - 作家として戯曲を渡した段階で、本当は手放して任せてしまいたいということですか。

-

難しいところですね。テキストは自分で完結させたいので、なるべく戯曲としては出したら終わりにしたいのですが、稽古で不満に思って変えたくなることはあります。だけど、俳優に勝手に変えられるとイヤ(笑)。

書く時は別に俳優のことをそこまで考えてないけど、隣に居るのはわかってるぐらいの感じ。俳優を選ぶ時は、こういう作品をつくりたいというイメージがまだないところで選ぶので、演出する時に「何でこの人たちと、この題材でやらなきゃいけないんだろう?」と思いつつでやってるという感じです。すべて、上演や作品があって関係性があるというイメージですね。 - 最後に、今後のことや今の気持ちをお話いただけますか。

-

政治とアートの関係のなかで、表現が息苦しい場になりつつあると感じています。なるべく気にしないで、個々のポリティカルな出来事にいちいち反応しないでいけたらと思うのですが‥‥。最近、南米に1カ月滞在していましたが、僕の周りの人たちの関心事が全然違うので、物理的に距離ができて、そうするとSNSなどで日本語でみんなが問題にしているようなことが自分の中で割とどうでもよくなる。SNSのスピードについていけない。だから同じスピードで生きるのは止めよう、みたいなことかもしれません。でも、体験として考えないとダメだということは変わらないと思います。

次の新作 (*6) については、まださっぱりわからない(笑)。自分がいいと思わないことばかりやっても、みんながいるから、誰かしら、何か言えば変わるし、それでいいかなと思っています。

神里雄大

メッセンジャーとしての演劇とは?

神里雄大の試み

神里雄大Yudai Kamisato

演出家・作家。1982年ペルー共和国リマ市に生まれ、神奈川県川崎市で育つ。早稲田大学在学中の2003年に「岡崎藝術座」結成。各地を訪問し採集したエピソードを元に、移動し越境する人々をテーマにした作品を発表している。06年『しっぽをつかまれた欲望』(作:パブロ=ピカソ)で「利賀演出家コンクール」最優秀演出家賞を最年少で受賞。2018年『バルパライソの長い坂をくだる話』で第62回岸田國士戯曲賞を受賞。2016年10月より文化庁新進芸術家海外研修制度研修員としてアルゼンチン・ブエノスアイレスに1年間滞在。2022年度からセゾン文化財団セゾン・フェローII。ソウル、香港、台北、ニューヨーク、ロンドンなどで翻訳戯曲が上演(リーディングを含む)されている。

聞き手:野村政之[演劇制作者・ドラマトゥルク]

*1『バルパライソの長い坂をくだる話』

KYOTO EXPERIMENT2017のメインプログラムとして京都芸術センターの講堂で2017年11月に初演されたスペイン語上演作品(日英字幕付)。南米、沖縄、小笠原、オーストラリアほか各地で実際に神里が見聞きしたエピソードをもとに台本が創られた。出演者は神里がアルゼンチン滞在中に知り合ったアルゼンチン人俳優(マルティン・チラ、マルティン・ピロヤンスキー)、ダンサー(マリーナ・サルミエント)、以前から知り合いだったブラジル人ダンサー、エドゥアルド・フクシマを加えた4名。

父が散骨を希望したために、チリのバルパライソの海岸にやってきた母と息子。母は父の死を受け入れられないのか、散骨に反対なのか、車から出てこない。後から散骨を手伝うという男二人がやってくる。車の中で宙を見続ける母の横で、三人の男たちは、死してなお越境する人間の話、好奇心のために太平洋を越えた遙か昔の人類のこと、南米パラグアイで観測された皆既日食のこと、沖縄の地で戦没者のお骨を発掘する男、小笠原でバーを経営する男の話などが語る。

背景・車・船などの舞台美術はポップな書き割りの絵を用い、天井を万国旗で飾った客席に、二段ベッド、二等船室、バーカウンターなど台詞で触れられた物を設置。観客は自由に場所を選んで観劇する。

*2 岡崎藝術座

神里雄大が、自身の演出作品を上演する目的で2003年に結成した。結成時に神里が友人の岡崎誠二に借金をしていたため、岡崎誠二が座長となり、その名前が使われている。現在は、神奈川・東京・京都を拠点に、神里の個人ユニットの形で活動を行っている。

*3 利賀演出家コンクール

2000年から、富山県利賀芸術公園を会場に行われている、既製戯曲の上演を競うコンクール(2008年から「利賀演劇人コンクール」に改編/主催:(公財)舞台芸術財団演劇人会議)。神里は2006年、『しっぽをつかまれた欲望』(作:パブロ・ピカソ)により最優秀演出家賞を最年少で受賞した。

*4 坂口恭平

1978年熊本県生まれ。作家、建築家。早稲田大学理工学部建築学科卒業。2000年代半ばから、日本の路上生活者の生活の研究をもとに写真集『0円ハウス』(リトルモア刊)、『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』(角川文庫)などを発表。東日本大震災直後に熊本に移住、2011年5月、独立国家の樹立を宣言し、新政府総理大臣に就任。『独立国家のつくりかた』(講談社現代新書)にその経緯や思想を著す。その他、小説、アート、音楽など多岐に渡る領域で活躍している。現在、福岡県在住。

*5 dot architects

家成俊勝、赤代武志により2004年に設立された建築家ユニット。大阪・北加賀屋の「コーポ北加賀屋」を拠点に、建築、アートプロジェクト、会場構成など多岐にわたる活動を展開。2015年ベネチア・ビエンナーレ日本館出展作家。KYOTO EXPERIMENT、瀬戸内国際芸術祭のほか国内外の芸術祭に多数参加している。

*6 新作『ニオノウミにて』

2019年10月にKYOTO EXPERMENTで初演された最新作。神里が京都で、飲み屋の客から琵琶湖に外来魚・ブルーギルが生息するようになった経緯を聞いたことをきっかけとしてリサーチを開始。琵琶湖に浮かぶ島を舞台とする能『竹生島』を下敷きに、琵琶、沖縄三線、三味線と歴史的・地域的変遷を経て形を変える三絃楽器のエピソードなどを盛り込み、固有種と外来種、オリジナルと混交、生物の生態系、「内と外」についての新たな思考を促す。

神里雄大/岡崎芸術座『バルパライソの長い坂をくだる話』(初演)(2017年/京都芸術センター講堂)

撮影:井上嘉和

神里雄大/岡崎芸術座

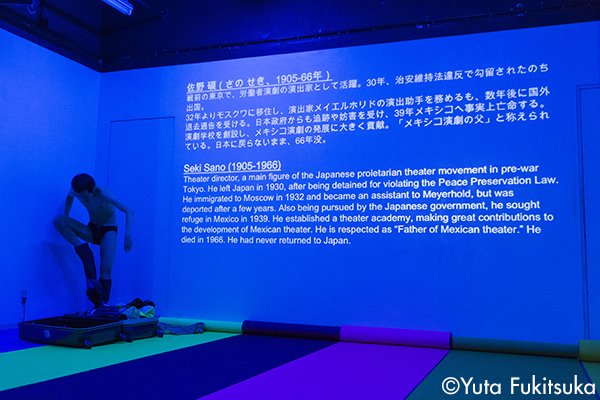

『+51 アビアシオン, サンボルハ』

(2015年/STスポット)

撮影:富貴塚悠太

神里雄大/岡崎藝術座『ニオノウミにて』

(2019年/京都芸術センター)

撮影:井上嘉和

提供:KYOTO EXPERIMENT事務局

この記事に関連するタグ