ゆうめい『弟兄』(再演)

(2017年9月8日〜12日/STスポット)

現実と往復する新たな演劇にアプローチ

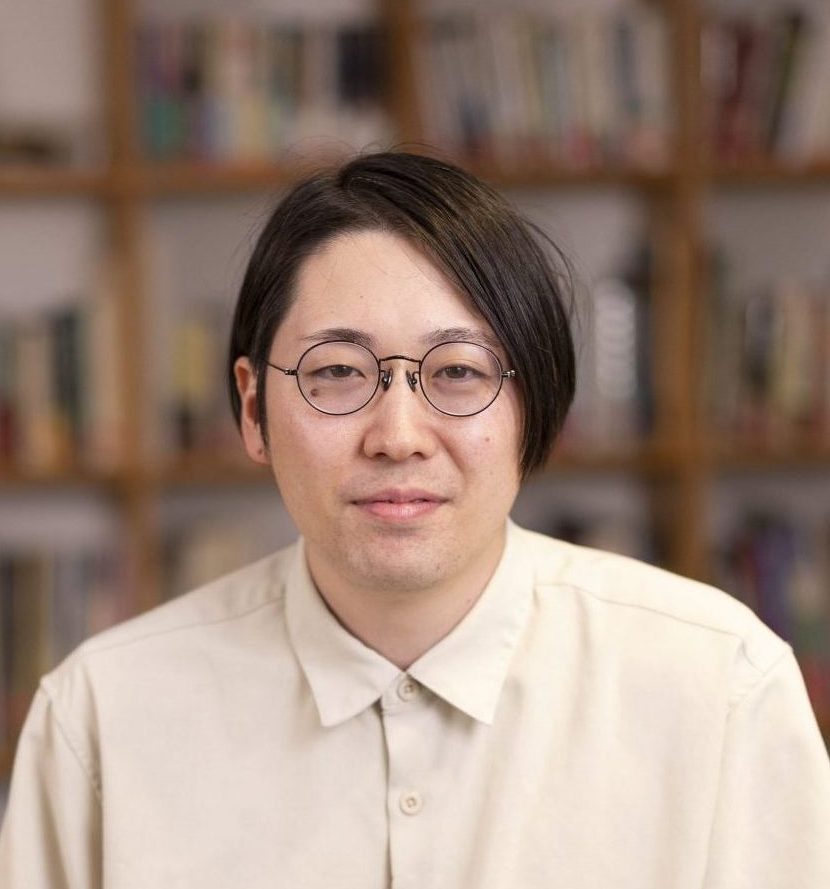

デジタルネイティブ世代の池田亮

撮影:井野敦晴

脚本家・演出家・俳優・造形作家。1992年生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。2015年「ゆうめい」を結成。元から作ることが好きで、脚本、作・演出から俳優、彫刻から模型、小道具から大道具、映像まで広範囲に手掛ける。作・演出を担う「ゆうめい」ほか、「天才てれびくん」(NHKEテレ:ドラマ脚本)、「ウマ娘」(アニメ脚本、ストーリー作家の1名)、ハンドメイドショップ「トイフクロ」の運営、カプセルトイの造形作家として『クリスタルハンドルの水栓リング』を発案・カプセルトイ原型を製作。主な作品に、『弟兄』『あか』『姿』『娘』ほか、『ハートランド』作・演出(第68回岸田國士戯曲賞)、『養生』作・演出・美術(第32回読売演劇大賞優秀演出家賞)、デヴィッド・ルヴォー演出・香取慎吾主演の『テラヤマキャバレー』脚本、『球体の球体』(作・演出・美術)など。(2025.10更新)

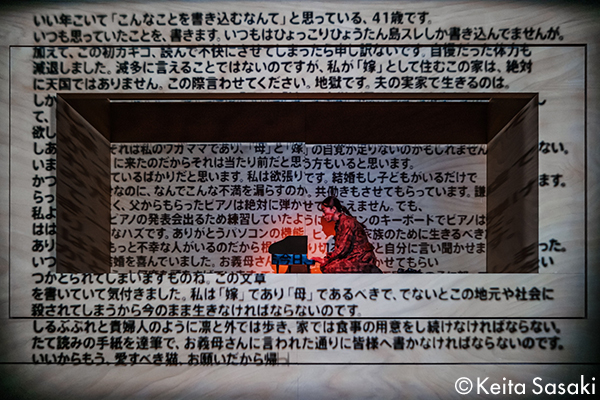

ゆうめい『弟兄』(再演)

(2017年9月8日〜12日/STスポット)

ゆうめい『あかあか』

(2022年5月28日〜6月5日/川崎市アートセンター アルテリオ小劇場)

撮影:佐々木啓太

ゆうめい『姿』(再演)

(2021年5月18日~30日/東京芸術劇場 シアターイースト)

撮影:佐々木啓太

ゆうめい『娘』

(2021年12月22日~29日/ザ・スズナリ)

撮影:佐々木啓太

(→今月の戯曲『娘』)

*1 ネカマ

真偽が確認できないネットワーク上で、男性が女性のように振る舞うことを意味するスラング。

*2 ウマ娘

Cygamesによる競走馬を擬人化したスマートフォン向けゲームアプリとPCゲーム。育成シミュレーションゲームで、キャラクターを育成してレースでの勝利を目指す。ゲームを原作としたアニメ作品も大ヒットした。

この記事に関連するタグ