トッカータ・スタジオの始まり

- まず「トッカータ・スタジオ」がどのように始まったのかお伺いしたいと思います。このスタジオはあなたと共同創設者であるン・チョー・グアンがジャンルを超えたクリエーションと発表をするために2012年にオープンした小さなスタジオです。そもそもあなたはピアニストでフルート奏者、そして共同創設者であるン・チョー・グアンは作曲家で、テクノロジーを活用したサウンド・アーティストとして国際的に活躍しているアーティストです。

-

私とチョー・グアンはマレーシアで出会い、ロンドンで一緒に音楽を学びました。2006年にマレーシアに戻ってから、私はあちこちで演奏活動しながら、生活のためにヤマハ音楽教室で西洋音楽史を教えていました。チョー・グアンは、アーティストとして、日本でも上演されたジョー・クカサスらが演出した国際共同制作『ブレイク-ィング(Break-ing 撃破 Ka Si Pe Cah)』(2008年)や『ナディラ(NADIRAH)』(2014年、各国のコンテンポラリーダンス、映画音楽などでクリエーションしています。

私たちが帰国した当初、マレーシアには、実験的な取り組みができるようなスペースがほとんどありませんでした。公演ためにプロダクションが1週間ほど劇場を借りて、仕込んで、週末に本番が終わったらすぐに立ち去る。劇場に来る前に作品を完成させなければならず、プロダクションからプロダクションへと次々に仕事をこなす繰り返しで、実験や失敗が許されず、自由にクリエーションできないこと違和感を感じるようになりました。

不定期に来る仕事としてではなく、クリエーションの過程を日常の実践にしてクリエーションの限界を押し広げたいと考え、自分たちでスタジオをはじめました。 - 実際にスタジオをオープンするまでの経緯は?

-

ある朝、突然、「もうすぐ30歳だけど、今までと同じ生活でいいのだろうか」と不安になりました。音楽講師は安全で快適な仕事でしたが、私が望んでいたのは教えることだけではない。何か違うことに挑戦したい!舞台作品に携わるのはとても刺激的でしたが、制作のためのルーティンに囚われたくはない。その時、もし自分でスペースを開くことができたら、と思いついたのです。アーティストたちと多くの時間を過ごし、クリエーションに集中することができたらとても楽しいと思いました。

その日から、不動産エージェントを呼んで自分の住んでいる地域で借りられるスペースを見て回りました。そこはとても楽しく活気があり、マーケットやレストランも充実していましたが、文化的な場所はありませんでした。成熟したコミュニティにはアートが必要です。思い立ってから2週間目には、手ごろな値段で快適な場所を見つけ、トッカータ・スタジオと名付けました。30歳の誕生日の直前でした。 - 本当に衝動的な決断だったのですね。演奏家からアート・スペースの運営者になるというのは大きな変化を伴ったのではないでしょうか。

-

当初は、自分のスペースがあれば、いつでも好きなときにコンサートができると思っていたのです。マレーシアでは、演奏で生計を立てるのは本当に困難で、当時のクラシック音楽のシーンには、学生コンサートとプロの交響楽団の両極端しかありませんでした。また、どこへ行っても同じようなレパートリーばかりなので、当初は、小さなリサイタルや珍しいレパートリーを探求する音楽サロンのような形を想定していました。

しかし、実際に自分がスタジオで演奏したのは2回だけでした。オープンしてから3カ月頃には、プロデューサーを雇うか、自分がプロデューサーになるかを選択しなければならないことに気付きました。アーティストと出演交渉をしながら、スペースの掃除もして、家賃を払う方法も考えなければならない。とても忙しく、楽器を練習する時間はなくなってしまいました。誰かにスタジオの運営をお願いすることも考えましたが、ふと、自分が本気で運営すればどうだろうと思いました。 - 演奏家としてのキャリアから離れなければならないことについてはどう思いましたか。

-

マレーシアに帰国した後、創作を通して多くのオリジナル作品に関わったことで、自分自身の表現について自問するようになっていました。4歳からはじめたクラシック音楽は自分にとって特別なものでしたが、しかし、それが自分の文化やアイデンティティとどう関係があるのかと悩むようになっていました。この疑問に、ベートーヴェンやショパンを演奏し続けるだけでは向き合えなくなっていたのです。

同じ頃、共同設立者であるチョー・グアンも、舞台作品のために次々と音楽を制作し続けるというルーティンに少し戸惑いを感じていました。彼はあらゆるものからインスピレーションを受け、本当に多くのアイディアを持っているアーティストです。ですから私たちにとってスタジオは、チョー・グアンの溢れるアイディアを試すことのできる場所でもあったのです。 - トッカータ・スタジオをオープンして、「Dance=Music Series」や「New Music Series」といったコア・プログラムを立ち上げました。内容や目的を教えてください。

-

最初の「Dance = Music Series」は、身体的な動きと音の間に共通言語を見つけることを目的に、コンテンポラリーダンスと音楽の公開即興セッションを行うというものです。このシリーズでは、リハーサルと小規模な公演を通してダンサーとミュージシャンが互いを知る機会を提供しました。芸術的なパートナーとインスピレーションを見つける、研究開発のような位置付けの事業です。Leng Poh Gee、Aida Redza、Suhaili Micheline、Marion D’Cruzなど、マレーシアで活躍する数多くのダンサー・振付家が参加しました。また、香港のダンサー・振付家も参加しました。当初は演奏家も毎回招待することを想定していたのですが、ダンサーと一緒に仕事をするのはもちろんのこと、即興に挑戦したいという演奏家が本当に少なく、チョー・グアンがカウンターパートのミュージシャンとしてピアノ、コンピューター、そしてテルミンで参加しました。

同時にはじめた「New Music Series」は、新しい形式の音楽を探求するプログラムで、西洋音楽、伝統音楽、電子音楽などさまざまな種類の音楽間の可能性を探りました。また、中国系やマレー系の伝統楽器と現代音楽のコラボレーションなど、ジャンルのみならず民族音楽の交差も試みました。音楽シーンで新しいことを試したいと思っているアーティストを呼んで、実験的な小さな公演を繰り返しました。

このシリーズから派生した最も印象的な作品が、『ポルカドット・プレイグラウンド』です。部屋全体に映し出されたカラフルな水玉模様が空間を変質させると同時に、即興音楽と水玉模様が連動して動く。2016年にはバンコクの演劇フェスティバルに招へいされ、その後、マレーシア政府の補助金によりペナン、ペラ、クランなどの小学校でも公演しました。

2つのシリーズと併せて、こうした小規模で実験的なアイディアを支援するためのマイクロ・クラウドファンディングの企画「ケーキ・プロジェクト」も立ち上げました。米国で始まったスープ・プロジェクトをモデルにしたもので、甘いもの好きなマレーシアの人向けに名前をケーキにしました。観客は入場料として好きな額の寄付金を払い、ケーキを食べながらクリエイティブなアイディアを持つ人のプレゼンテーションを聞き、最後に全員で投票し、最も多くの票を獲得した人が、その日集まった寄付金すべてを資金として獲得するというものです。クリエイティブなアイディアはあらゆるプロジェクトの出発点ですが、アイディア段階で支援を見つけることは特に困難です。「ケーキ・プロジェクト」は創造的なアイディアの種をサポートするために始めて、これまで24回実施しました。

「Dance = Music Series」と「New Music Series」を隔月で開催し、それ以外に外部のプロダクションにも関わっていたので、スタジオをオープンして3年間は、年間3、40本以上の公演を実施していました。本当に大変で、毎日3時間くらいしか寝ていなかったように思います。 - どのような観客が集まっていたのでしょうか。

-

私たちのスタジオは最大50人ほどですが、実験的な作品を多くの人に見てもらうのはとても挑戦的なことでした。当初の観客の多くは、ソーシャルメディアや口コミで情報を聞いて足を運んでくれた若者たちでした。こうした、まだ芸術に関わったことのない新しいオーディエンス層を開拓したことは、私たちが初期に最も成功したことのひとつだと思います。

大きな劇場に行くと、観客と舞台の間には相当の距離がありますが、私たちのスタジオはとても小さく親密な空間なので、すぐ目の前にパフォーマーがいて、彼らと話をしてみようという気にもなります。私たちは常に観客とコミュニケーションを取り、交流することを望んでいるので、各ショーの後に必ずQ&Aセッションを開いていました。トッカータ・スタジオは、観客とアーティストの間に親密な関係を提供できる数少ない場所としてとても重要でした。

大変なこと続きでしたが、スペースを運営することは本当に良い経験になりました。ほぼ毎週の公演があったので、オーディエンス・デベロップメントのトレーニングにもなりました。インディペンデント・プロデューサーになってもっとも大変だったのは、あらゆることについて同時に学ばなければいけないところでした。特に私は、人を説得する術を鍛えられたと思います。実験的な公演を見に来てもらえるよう、スペースを支援してもらえるよう、アーティストに出演や協力をしてもらえるよう、説得して回りました。アーティストには、チケット収入からのフィーがほんの少ししかないことを伝えなければならないし、寄付者や支援者に自分たちの試みを説明することの難しさを学びました。プロデューサーの仕事を学ぶのには、確立された支援のシステムがない東南アジアのような環境で実際にやってみることが一番の近道かもしれません。 - これまでマレーシアにはなかったような実験的なプログラムも新たな客層を惹き付けた要因だったように思います。

- 確かに私たちのプログラムは実験的でした。企画を考えるときは少なくとも2つ以上のジャンルを組み合わせるようにしました。ダンスと実演音楽、全く異なる種類のミュージシャンなど。また、プロジェクションとコンピューターを使ったプロジェクトも多く、それ自体がこれまでの舞台芸術とは異なる客層を呼び込んだように思います。また、私たちは、見る人だけでなく実演する人にも多様な作品に触れてほしいと思っていたので、音楽プログラムに参加した演奏家をビジュアル要素の強い作品に招待するなどしました。観客も実演家も同じジャンルにしか足を運ばないという傾向を何とかしたいと思っていました。

- 分野横断的であるという考え方は、トッカータ・スタジオの根幹になっています。なぜ、そのように考えるようになったのですか。

-

私たちのバックグラウンドが音楽であることが関係していると思います。音楽はダンスや演劇だけでなく、美術や映像など本当に多くの芸術作品の一部として存在しています。実際、私たちも多くの分野で仕事をしてきました。舞台芸術は音楽、演劇、ダンスなどのジャンルに分かれていますが、私たちはこのすべてのジャンルで仕事をしたいと思っています。そして、舞台芸術における音楽の役割を更新し、舞台における音楽の境界・限界に挑戦したいと思っています。ですから、自分たちのプロダクションでは、ストーリーがあるものでも、非言語的な表現を志向する傾向があります。言葉を使わなくても、音楽がもつ物語的な性質によって何らかのストーリーを伝えることができるのではないかと思うからです。台本やセリフは多くのことを伝えることができますが、直接的であることが、想像力を制約する可能性もあります。私たちは、想像力が発揮できるような“間”を大切にしたいのです。

「トッカータ」の語源はイタリア語のtoccareで、「触れる」という意味です。異なる芸術形式を交差させ、互いに接触させること、そして人々が芸術と接触することを願ってこの名前を付けました。スタジオができるだけ多様なプログラムを提供する場となるために、常に分野横断的、マルチ・ディシプリンであることが必要なのです。 - 2015年には、同じブロック内で移動し、規模を大きくした「スペース・トッカータ」を再オープンします。ここではパフォーマンスのスペースだけでなく、アーティスト・イン・レジデンス施設も整備しました。

-

衝動的にトッカータ・スタジオをオープンし、1年ぐらいで経済的に維持することが困難だとわかりました。小規模公演の収入、スタジオのレンタル収入、個人寄付だけではとても無理でした。閉鎖することも含めて、何か別の手立てを考えなければと思っていたとき、2014年の終わりに、「アジア・プロデューサーズ・プラットフォーム・キャンプ(Asian Producers’ Platform Camp/APP)」が韓国ではじめて開催され、私も自費参加しました。これは、日本のNPO法人舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)が各国のパートナーとともに実施しているもので、アジア圏で舞台芸術に関わるプロデューサーが集まり、ネットワーキングやトレーニングをするという新しいプログラムです。これまでアートマネジメントについて学んだことがないままスタジオをはじめて苦労していたので、地域で同様の取り組みをしている人たちから新しいことを学ぶことができると感じて応募しました。今日に到るまでこのAPPによるネットワークからとても多くを学んでいますし、今ではコア・チームの一員として企画に関わっています。

はじめてAPPに参加して話し合い、トッカータのような空間を持つこと、そしてクリエーションと実験に没頭できる環境があることがいかに重要かを改めて実感しました。参加者の大半は、日本、韓国、台湾、オーストラリアなどの先進国出身の演劇制作者でした。これらの国々には十分に体系化された芸術支援のシステムや、管理が行き届いた劇場や美術館などのインフラがあり、マレーシアの状況と比較するとずっと環境が整っているように思います。しかし、逆に彼らにとっては、トッカータのようなスペースを持って、私たちのような方法で作品を創作できる時間を持てることはとても贅沢なことでした。マレーシアはまだいろいろなものが安いからできることなのですが、トッカータが東南アジアを拠点にしていることの強みを実感しました。APPから戻り、スタジオを閉じるのではなく、むしろ拡大しようと決意しました。

新しいスペースは、小規模ながら本格的な公演を受け入れられるよう、照明機材とリノリウムの床を整備した上演用のブラックボックスを設けました。もちろん音響は私たちにとって常に重要でしたので、できる限りのもの準備しました。さらに、レジデンス用の宿泊スペースとキッチン・飲食スペースをつくることにしました。当時はすでに各国からアーティストが訪ねて来ていたので、彼らの宿泊が可能になればと考えました。初期費用を賄うために融資を受けて施設を整備し、会場運営のための「スペース・トッカータ」と、作品制作のための「トッカータ・スタジオ」にマネジメントを分けました。

新しい上演スペースでは音楽公演だと約100人、ダンス公演だと約60人超を収容することができます。公演収入、レジデント収入が増えたのと、私設財団からのファンドレイズ、トッカータ・スタジオが制作した作品の海外公演で得た収入などで、スペース・トッカータを運営していました。 - スペース・トッカータでは新たな企画にも取り組んでいます。

-

主要なプログラムとして、「Toccapoly」という子ども向けプログラムを企画しました。公立の学校教育で芸術と触れ合うことがほとんどないので、文学、ダンス、演劇、音楽、美術などのアーティストと教育者を集めて、アートの楽しみ方を学ぶコースを開発しました。ダンスや音楽のレッスンに通う子どもたちはたくさんいますが、スキルを学ばなければならない環境では、最初は楽しかったのに次第に負担になり、嫌いになってしまうこともよくあります。ですから私たちは、芸術への情熱を育てることを目標に、学校の休暇を利用して数日間短期集中で毎日スペースに通うキャンプ形式のプログラムとして、初年度には4回実施しました。その後、2時間ほどの短いセッションにリニューアルし、ほぼ毎週、定期的に実施しています。この事業は、スペース運営の定期的な収入にもなっています。

新しいスタジオでは、「Dance = Music Series」と「New Music Series」も継続していますが、機会がある度に実施する形に変えました。この頃、外部のカンパニーとの作品制作や、国際フェスティバル、ショーケースへの参加もどんどん増え、チョー・グアンも各国のアーティスト・イン・レジデンスに招待されていたので、二人ともマレーシアにいない状態が何ヶ月も続くこともありました。

私たちの活動は多岐にわたるようになったこともあり、最近は、自分たちを「クリエイティブ・インキュベーター」と呼んでいます。スペース運営だけでも、作品制作だけでもなく、新しいことを探求し、育てることを活動の中心と考えるようになったからです。私たちの作品は常に分野横断的で多様なジャンルからなっていますが、それはアートの中心にはクリエイティビティがあり、クリエイティビティはどのような形にもなると考えるからなのです。 - 作品制作のためのトッカータ・スタジオでは、これまでどのような作品を発表してきましたか。

-

私たちが作品をつくるときには、常に様々なスタイルにオープンでありたいと考えているので、劇場で上演されるものだけでなく、ギャラリーや美術館で展示される作品もあります。たとえば、『RE:RevoEvo』は、自転車に搭載したカメラで撮影した映像をプロジェクションしながら、その自転車を楽器として即興音楽を演奏するもので、通常はギャラリーなどで展開しています。2014年にはロンドンで開催された東南アジア・アートフェスティバル、2015年のジョージタウン・フェスティバル、2017年にはKLビエンナーレの作品としてマレーシア国立美術ギャラリーで実施しました。

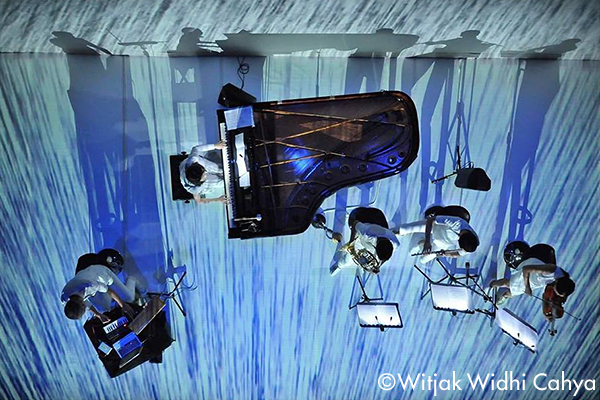

時間をかけて発展してきた『スペース・エイジ』という作品もあります。これは宇宙をテーマにした音楽パフォーマンスで、ミニ・オーケストラを想定し、ビオラ、ホルン、フルート、ピアノのアンサンブルと、テルミンによって演奏しました。曲の進行に合わせて宇宙旅行の映像を複数チャンネルで投影するというプランだったのですが、当時は技術が足りず、2010年にトッカータ・スタジオで初演した際は、小型のオフィスプロジェクター3台を使用しました。2013年後半に、政府の助成金を受けて、クアラルンプールに新しくできたギャラリー「MAP Publika」ではるかに優れた設備で再演しました。この公演は、ソウルのパフォーミングアーツ・マーケット(2016年)、台北で開催された国際ステージデザイン・フェスティバル(2017年)、日本で開催されたアジア児童青少年舞台芸術フェスティバル(2018年)、インドネシアのサリハラ国際舞台芸術祭(2018年)でも上演しました。まだこの先も、プラネタリウムを会場にしたり、フルオーケストラバージョンにしたいと思っています。 - 『スペース・エイジ』『ポルカドット・プレイグラウンド』『RE:RevoEvo』のどれもが、プロジェクション、電子楽器、モーションセンサーやシンセサイザーなどを使っています。トッカータ・スタジオのオリジナル作品では、こうしたテクノロジーが重要な役割を担っているのですか。

-

テクノロジーは常にインスピレーションの源でした。私たちが音楽的な作品にも視覚的な効果を使う傾向があるのは、五感のなかで視覚が最も直接的な感覚であると感じるからです。多くの人は、音を聞く前に目で知覚し、目で見えないときにだけ、耳をすましますよね。私たちが2012年にトッカータ・スタジオを始めたときには、ビジョンを実現できる技術がなく、いつも不満に感じていました。今では、あらゆる技術がもの凄いスピードで進化していくので、技術に関わることは常に挑戦であり、楽しい体験になっています。チョー・グアンが2年前にウィーンにレジデンスしていたときにアルス・エレクトロニカ(オーストリアのリンツで開催される世界的なメディアアートのイベント)を訪ねたり、ブリティッシュ・カウンシルを通して山口情報芸術センター(YCAM)と話をするなど、テクノロジーとアートについてこれからも情報を得ていきたいと思っています。

時間をかけて技術と共に進化してきたもうひとつの作品が、『モバイル・フォン・オーケストラ』です。2011年の初演では、参加者は折り畳み式携帯電話を使って作品に参加しました。その後、段階的にバージョンアップして、2018年に韓国・光州のアジア文化センター(ACC)に招待された最新バージョンでは、自分のスマートフォンとヘッドフォンを使って、会場を歩き回る作品になりました。このバージョンは、光州公演の前には私たちのスタジオのあるコミュニティでトライアルしました。観客はスマートフォンを通じて指示を受けながら、どこかに存在するパラレル・ワールドと自分たちの時間が交差するような体験をします。作品が進むにつれて、あたりを見渡すことのできる高い場所を探したり、狭い路地で数人が通り過ぎたり、地元の人でも足を踏み入れたことのないような場所を探索しました。 - マレーシアでは2018年に野党連合である「希望連盟」をマハティール元首相が率い、腐敗したナジブ首相率いる与党に総選挙で勝利。1957年にイギリスから独立して以来はじめて、国民の力によって政権交代が実現し、マハティール首相が返り咲きました。この政権交代により民主化改革が進み、「新しいマレーシア」の誕生が期待されています。こうした政治状況の中で、社会と向き合う「プロジェクト2020」という取り組みをされているそうですが、内容を聞かせてください。

-

今、とても大きな変化の時を迎えています。私たちひとりひとりの投票が、その変化を起こしたのだと感じています。歴史的な政権交代で1969年の総選挙のときのような民族暴動が起こるのではないかと心配する向きもありましたが、そんなことはありませんでした。

「プロジェクト2020」を立ち上げた2015年当時は、まさか今回のような政権交代が起きるとは誰も予想していませんでした。そもそもこのプロジェクトは、アーティストが社会にどのように貢献できるかを考えはじめたことに端を発しています。1991年に当時のマハティール首相が「ヴィジョン2020(ワワサン2020)」(マレーシアが2020年までに経済、社会、文化、精神のあらゆる面で先進国入りすることを目標とした1991-2020の国家運営の基本方針)を掲げましたが、ある時、2020年がもう間近に迫っていることに突然気づきました。

マレーシアは経済において急速に成長し、東南アジアの中でも非常に優れたインフラをもつ国になりましたが、私たちが高度に発展した国になるには人の心の成長が重要です。そこで私たちは自分たち自身が未来をどう見ていくのか、2020年を夢見た子ども時代を振り返りながら、さまざまな分野の人々が共に考える「プロジェクト2020」を立ち上げることにしました。

これは、その名の通りいくつかのプロジェクトの集合体です。核となる考えは、政府ではなく個人が自分たち自身の未来をつくり得るということ、そして芸術家がいかにその未来をつくっていく一部になれるのかを想像するということです。プロジェクトの一部として、2015年から舞台作品を制作していて、その最初の作品がタイムマシンとクローンの物語『2020 An Arrival』でした。

この作品では、同時に存在する複数の宇宙が交錯しながら進行するので、照明効果をうまく使ってステージ上に仮想の壁をつくりました。客席からは、ステージの半分しか見ることができず、反対側では全く別のことが起こっているという演出でした。ダンサー、振付家、音楽家、そして照明デザイナーとのコラボレーション作品として制作しました。物語のある演劇的な作品ですが、言葉は一切使いませんでした。

2016年に台湾のT.T.C. Dance Companyとの共同制作で第2作となる『I’m from 2020』を制作しました。これもダンスやムーブメントによる非言語の作品でした。2015年の物語から話が進んで、何かが2020年に起こったけれど、それは誰にもわからないというミステリアスな作品になりました。このプロジェクトで生まれた作品は、2016年にMyCreative Ventures(マレーシアのクリエイティブ産業を振興するため政府が設立した公設民営の投資会社)による舞台芸術賞を受賞し、後にKLパフォーミングアーツセンターで規模を拡大して再演しています。

異なる芸術分野のアーティストが集まる創作だけではいけないと感じ、2年目からは普段アートに触れていない人々を巻き込みたいと思いました。そこで、これまで会ったことのない人たちを集めて、毎月、円卓会議(ラウンドテーブル)を開催しました。未来について尋ねる質問シートをつくり、友人たちを通じて、それを他の友人に送ってもらうよう頼み、参加者を募りました。こうして異なる職業の出会ったことのない人たちが毎月10人ほど集まり、自身の未来を創造するために何ができるか話し合いました。参加者は非常に多様で、最年少は17歳、最年長は75歳でした。参加者全員がお互いを知らないこと、また同じ職業の人が被らないことを条件にして円卓会議のセッションを行いました。

セッションの参加者は舞台芸術の経験がない人ばかりなので、演劇的なアイスブレークからはじめて、子ども時代の夢、現在の職業、それがどう関連しているかなどを話しました。また、自分の残りの人生で、一種類しか食べ物を選べないとしたら何を選ぶか、といった質問もしました。これは食べることが大好きなマレーシア人にとっては重要な質問なのです!こうした質問を出発点にしていろいろな話をしました。1年で8セッションやりましたが、結果としてこのプロジェクトは、私たちがいかに他人のことや他の職業について固定概念を持っているか、いかに自分の周りの人々の輪の中でしか会話をしていないかということが明らかになりました。

この円卓会議はオーディエンス・エンゲージメントの取り組みとしても機能しました。私たちは時折、幸せなアート・バブルの中に安住したまま、どうしてもっと多くの人が公演を見に来ないのか、劇場に来ないのかと不平をこぼします。しかし、このプログラムを通して、一般の人々にとって芸術がいかに彼らの日常生活とは関係がないかということを改めて痛感しました。それで、円卓会議が終わった後も芸術という世界に触れてもらえるよう、私たちがなぜこのようなことをしているのか、たくさん話をしました。何人かの参加者には、舞台作品に参加してみないかと声をかけました。結果として、2016年の『I’m from 2020』には20人もの一般の人が舞台に上がりました。参加者のひとり、65歳の男性は引退したエンジニアでした。彼は子どもの頃、俳優になることを夢見ていましたが、芸術を学ぶなどとんでもないと言われてエンジニアになったそうです。しかしこの公演に参加することによって、プロフェッショナルなダンサーやパフォーマーと舞台を共にし、子どもの頃の夢が叶ったと言ってくれました。対話と舞台の両方のプロジェクトが会ったからこそ、このような出会いが生まれました。 - 円卓会議では具体的にどのような話題が出たのですか。

-

多くの参加者たちは、2020年について、あるいは自分やマレーシアの未来について深く考えたことがないと言っていました。当時マレーシアでは、大規模な政治家の汚職などの暗いニュースが頻繁に報道されており、多くの人が政府にも国の将来にも失望を感じていたのだと思います。私たちは、このような状況で、人々が社会や将来について前向きなエネルギーを蓄えることも芸術の果たすことのできる役割であると感じました。円卓会議の後、2人の若者がインターンになりたいと申し出てくれました。彼らは何かをしたいという一心から、スペース運営に力を貸してくれることになったのですが、円卓会議での対話を通じて、自分たちの将来には自分たち自身も責任があると感じてくれた結果ではないかと思っています。社会を変える必要があれば、変化を待つのではなく、自分たちで変えていく。変革の一部に自らがなる。誰か他の人が変えてくれるのを座って待っているのではなく、私たちのようなごく一般の市民も、自分たちが望む未来を創造するためにできることを何でもしたらいいのです。

円卓会議は、参加者だけでなく、私たち自身に大きな影響を与えました。人工知能に取り組んでいる科学者や、環境活動家でもあるダイビング・インストラクター、そして私たちの目では知覚できないものを扱うナノテクノロジーの科学者など、新しい人々との出会いを通して、これまで知らなかった専門家の創造的な想像力に本当に魅了されました。こうした人々との出会いと、プロジェクトの中心メンバーによる幾度ものミーティングを通じて、科学者や芸術家などは、まだ誰も経験したことのない未来を想像し、創る仕事であると確信しました。そのため、2017年の舞台作品『Futurists’ Diary』では、円卓会議に参加した科学者の友人たちも、他の参加者やダンサーと一緒に作品制作に関わりました。 - 近年、あなたはトッカータ・スタジオのプロデューサーとして、国際的なネットワークにも数多く参加されています。

-

2014年頃から、プロデューサーやアートマネージャーのためのネットワークの機会が急に増えたように感じます。私自身がアート・スペースの運営を始めたため、そうした情報が集まるようになったということもありますが、芸術の社会的な役割への関心が、国際的に、特に東南アジア地域において高まっているからかもしれません。

2014年以来、私はAPPのプログラムを通じて韓国、台湾、日本、オーストラリアを訪問しました。また、フランスの文化省が主催するネットワークとトレーニングプログラムに参加してパリとナントを訪れました。2016年と2017年には、ニューヨークで開催されたInternational Society for the Performing Arts(ISPA)の総会に参加するためのフェローシップを受けることができました。そして今年、ようやくTPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜に初めて参加できました。

それぞれの経験からは一つ一つ異なる学びがありました。APPはプロデューサーとして初めて参加した国際的ネットワークのひとつで、5年間のプログラムでは、集まるたびに各都市でリサーチを行ったので、訪れた都市でどんなことが起こっているのかを知ることができました。初年度から参加しているコアメンバーとは、家族のような、幼馴染のような親しい関係になりました。マレーシアでは、舞台芸術に関わる仕事をしている人は多くなく、孤独を感じることもありますが、APPメンバーの間では、一般の人には理解してもらいにくい説明を抜きにして、良いニュースも仕事の苦労も気軽に話し合うことができます。今では私たちは、お互いのキャリアが成長していくのを一緒に見守り合うような関係です。APPは、私のキャリアにとって本当に大切な、アジアという同じ地域で同じ目線を共有できるピア・グループを形成してくれました。

一方で、フランス政府の支援によるプログラムでは、ヨーロッパの芸術界で政府による芸術支援がどれほどの規模であるのか、どのように芸術産業が成り立っているのかを改めて学び、マレーシアでは芸術セクターと政府とのコミュニケーションが欠けていると気が付きました。もっと芸術が重要な役割を果たすため、社会により大きな影響を与えるためには、政府との対話は避けて通れません。芸術の側から、私たちが何を必要としているか、なぜそれを必要としているのかを発信しなければなりません。この「なぜ」、というところが最も重要で、政府が芸術を支援する理由を私たちが説明し始めなければいけないと感じました。

また現地の芸術団体とのネットワーク会議では、芸術が社会をよりよい場所にしていくためにどのような役割を果たすことができるかについて議論しました。マレーシアでは、芸術シーンはとても小さく、それぞれが個人や小さな団体による活動で、社会的な注目を集めることは少なく、無力に感じることもあります。しかし、フランスでのネットワーキングやディスカッション、サイトビジットを通して、芸術が社会にとって大きな影響をもたらすこともできるのだと実感しました。この経験がきっかけとなって、のちに円卓会議のプロジェクトを始めたのです。私たちはただ小さくて無力な存在ではなく、自分たちの可能性を最大限に活用することができれば、社会にとって重要な存在となり得るのです。

ISPAでは、パネルセッションのひとつで芸術のリーダーシップについての議論がありました。リーダーシップという言葉は、スペースの運営についても、国際的に招待されるような作品をプロデュースすることついても、またマレーシアの芸術支援について意見を先導することについても当てはまります。一方で、リーダーシップをとると、ある種のヒエラルキーが生まれてきますが、今年のTPAMではまさに、国際的なコラボレーションのヒエラルキーについて長い時間議論をしました。APPでも、現在Academy for Performing Arts (APA)香港のダンス部門ディレクターを務めているAnna Chanが、私のことをクリエイティブ・プロデューサーではなく、アートのアントレプレナーであると言ってくれました。こうした新しい言葉によって、何度も自分の立ち位置を見つめ直しました。私は、何か自分の役割を後押ししてくれるような、より大きなビジョンを得ることができた時には、その新しい役割を存分に果たしたいと思っています。これらのネットワークと国際的なプログラムを通して、私の芸術に対する視野がますます拡大しているように感じています。 - 演奏家として活動していた頃と比較して、アート・スペースの運営を始めてから、あなたのキャリアは、新しい舞台作品を制作するインディペンデント・プロデューサー、国際的に活躍するアートマネージャーへと、短期間で大きく進化してきました。さらに最近、マレーシアの芸術を支援するINXO財団のCEOに就任されたと伺いました。

-

私は、何をしていたいかという大まかな考えは持っていますが、とても衝動的な性格で、これまでのキャリアについてもこうなりたいと計画をしていた訳ではありません。何かチャンスがやってきた時に、一つ一つ決断を下してきたのです。INXO財団は、マレーシアの企業が設立した芸術と文化の支援に焦点を当てている非常にまれな支援組織のひとつです。昨年、同財団が芸術の経歴のある人材を探していた際にアプローチを受けました。承諾をするまで、実は1年近くもかかったのですが、各地にネットワークができ、アジア地域のアートのエコシステムに対する理解も深まった今なら、CEOに就任するのに適しているのではないかと考えました。トッカータ・スタジオとスペース・トッカータの運営を通じて、組織マネジメントも学びましたし、何より財団の力を借りることでより多くのことに挑戦できるのではないかと思ったのです。

まだ財団での仕事は始まったばかりで、4人のスタッフとともにまずプログラムの全面的な再構築を提案しました。助成金を整備し、分野横断的なクリエーションのためのプラットフォーム、国際交流を促進するためのレジデンシー・プログラムを企画しました。レジデンシーは地方政府と協力するので、首都圏ではなく小規模な都市で実施される予定です。もしかしたら、フェスティバルも企画するかもしれません。やるべきことがまだまだ山積みです。 - 一方、スペース・トッカータの方は最近クローズされたと伺いました。

-

はい、スペース・トッカータは2018年10月にクローズしました。スペース運営は本当に良い経験でした。実は2018年の時点で、スペースのレンタル、子ども向けプログラム、レジデンシー・プログラムによる収入でスペースを維持することは可能になっていました。それでもクローズを決めた理由の一つは、プロダクションが成長するにつれて海外での公演がかなり多くなり、1年の半分以上国外にいるような生活の中、私たち自身がスペースを維持する意味が薄れていったということがありました。

加えて、マレーシアではここ数年、同規模のスペースが他にも複数オープンしたということもあります。ギャラリーとブラックボックスを持つ「MAP Publika」がオープンしてから、次々に、スタジオと小劇場を併設する「Damansara Performing Arts Center (DPAC)」、実験的な音楽ライブを実施する「Live Fact」や「Merdekarya」が開設され、2016年には「Five Arts Center」がスタジオをリノベーションして小劇場Kotakをオープンしました。どれも、最初にトッカータ・スタジオを始めたときは存在しなかったものです。それで、次の段階に移る時が来たと感じました。この間に私たちのキャリアも視野も広くなったので、これまでになかったさまざまな観点から、新しいことをするために前進したかったのです。

スペース・トッカータはクローズしましたが、プロダクション・カンパニーとしてトッカータ・スタジオは残っていますし、財団の仕事と並行してプロデューサーとしても活動する予定です。今、「プロジェクト2020」の最後の作品『Timescaper』を準備しています。ゲーテ・インスティテュートの支援を得て、ドイツの弦楽四重奏とコラボレーションしたいと考えていて、ステージで発表するだけでなく、音楽作品として発表することも考えています。また、これまで言葉を使ってこなかった「プロジェクト2020」の物語の出版も計画しています。

マレーシアが先進国入りを目指した2020年はもう目の前まで迫ってきていますが、芸術と創造は、政治や社会を超えてさらに広い地平を見据えることができると思っています。現在生きている社会は、私たちの考えを形づくり影響を与えますが、芸術を創造することに取り組んでいるときには、あらゆる境界を越えて未来を想像することができます。トッカータ・スタジオは、私たちがスタジオを立ち上げたときからずっと、芸術が未来を形づくる力であると信じてきました。芸術が未来を生み出すことができるということは、私たち自身が、自分たちの未来を創造することができるということだからです。 - これからの活躍が本当に楽しみです。今日は長時間のインタビューをどうもありがとうございました。