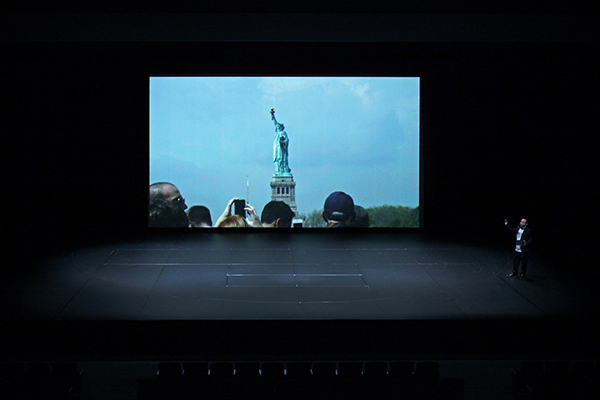

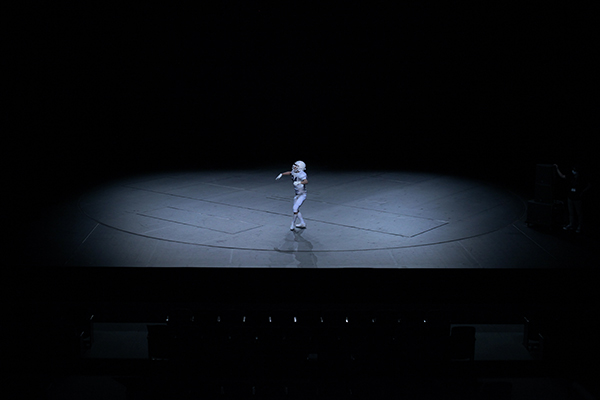

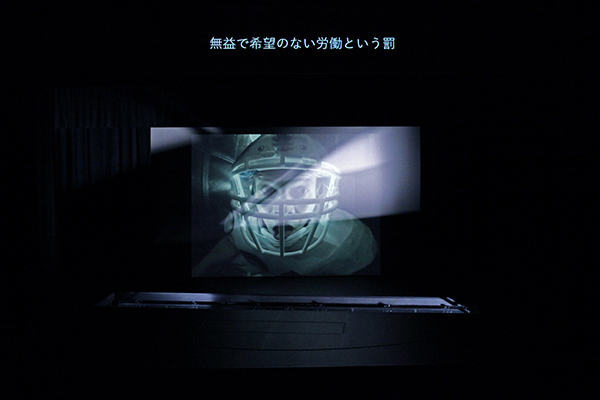

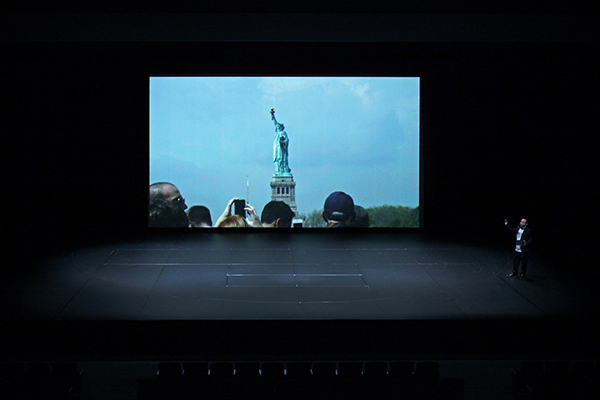

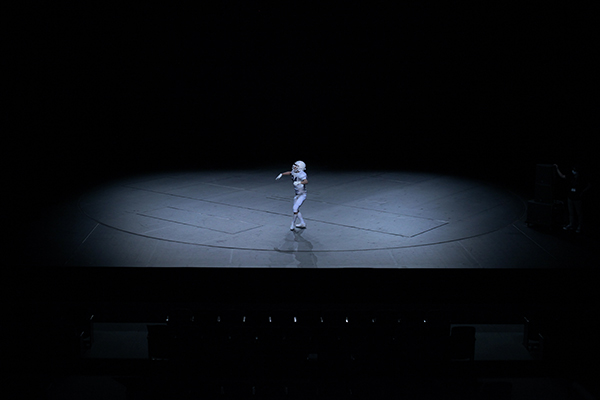

《テイストレス》(2021年)

撮影:田村友一郎

起点から飛躍する

田村友一郎のアプローチ

現代アーティスト・田村友一郎による初の劇場作品《テイストレス》が、2021年6月27日に京都芸術劇場 春秋座にて大学開学30周年記念・劇場20周年記念公演のひとつとして上演された(22年3月から京都芸術劇場YouTubeチャンネルにて記録映像を英語字幕付で公開予定)。

《テイストレス》(2021年)

撮影:田村友一郎

《テイストレス》

(2021年6月27日/京都芸術劇場 春秋座)

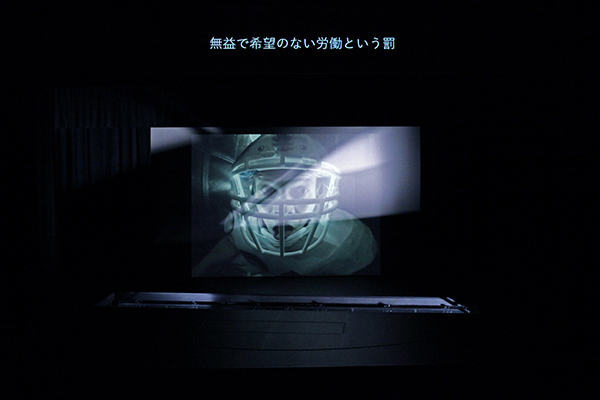

《NIGHTLESS》(2010年–)

撮影:田村友一郎

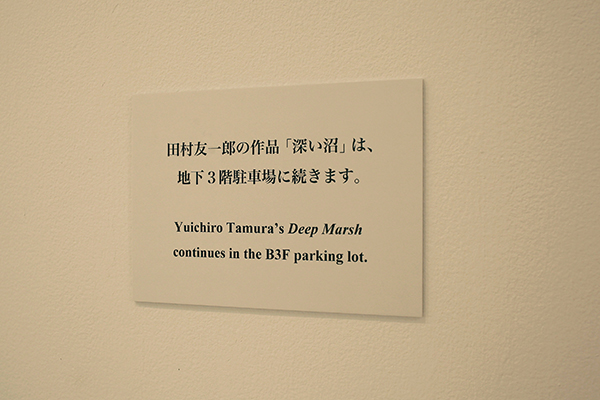

《深い沼》(2012年)

撮影:田村友一郎

ベルリン芸術大学空間実験研究所による中国でのプロジェクトへ向かうモスクワ発、北京行きのシベリア鉄道の列車内にて

撮影:田村友一郎

《裏切りの海》(2016年)

撮影:田村友一郎

《舎密 / The Story of C》(2020年)

撮影:田村友一郎

*1 James Graham Ballard(ジェームズ・グレアム・バラード)はイギリスの小説家。1930年上海生まれ。「これからのSFが探索すべきは、外宇宙ではなく、人間の意識の内宇宙だ」として、1960年代におきたSFのニュー・ウェーブ運動の中心となり、その前衛的な作品はSFの可能性を広げた。第二次世界大戦中、日本軍の捕虜収容所で過ごした少年時代の経験から書かれた半自伝的小説『太陽の帝国』はベストセラーとなり、スティーヴン・スピルバーグ監督が映画化。《テイストレス》では、異星を舞台に宇宙の循環が描かれた短編小説 『The Waiting Grounds』(1959年)を参照、一節が引用されている。

*2 《テイストレス》は、京都芸術大学の共同利用・共同研究拠点事業〈舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点〉劇場実験型公募研究「The Waiting Grounds──舞台芸術と劇場の現在を巡る領域横断的試み」(研究代表者:中山佐代)という研究プロジェクトとして企画されたもの。2020年2月29日に開催予定だったが、2月26日に新型コロナウイルス感染症対策本部にて政府に要請された方針に従い中止が決定。その後、舞台芸術研究センターの主催公演として改めて2021年6月27日に実施された。

*3 1970年に主宰の松本雄吉(1946〜2016年)を中心に大阪で結成された劇団。最も大きな特徴として、役者、スタッフたち自らの手で巨大な野外劇場を更地から建設することが挙げられる。また、映画のセットのようなリアルなものから抽象的な空間までつくり込む圧倒的な美術、ヂャンヂャン☆オペラと名付けられた大阪弁のイントネーションを生かした変拍子のリズムを持つ発語スタイルなどの特徴がある。創設以来、「移民」や「漂流」をキーワードに様々な場所で公演を行っていたが、2017年12月31日をもって活動を終了。

*4 演出家・飴屋法水、小説家・朝吹真理子をはじめとしたメンバーが大分県の国東半島に滞在し、制作した12時間におよぶアートツアー。田村はツアー内での映像及びドキュメント映像を担当している。ドキュメントはBlu-ray、DVD販売のほか、オンラインでレンタル視聴が可能。

https://vimeo.com/ondemand/iriguchidekuchi

*5 百の姓を持つ、百の屋号を持つ、百の仕事を持つという意味での「百姓」を志す、山崎皓司(快快)の百姓生活を記録したドキュメンタリー作品。北川陽子(快快)と林靖高(Chim↑Pom)がディレクターとして参加し、山崎と共にフィールドワークをしながら制作。YouTubeで公開されている。

https://youtu.be/rTYVlf1EZAA

*6 『POPEYE』、『BRUTUS』、『relax』、『GINZA』などがある。カルチャー誌『relax』(1996〜2006年)は現在休刊しているが、岡本仁が編集長を務めた2000~2004年の間、独自の目線でカルチャー、ミュージック、ファッションを取り上げた特集や、アートディレクターの小野英作が手掛けた誌面デザインなどが多くの読者に愛され海外でもファンを獲得した。

*7 1965年東京生まれ。エッセイスト。クリエイティブディレクター。高校中退後、渡米。アメリカの書店文化に惹かれ、帰国後、オールドマガジン専門店「m&co.booksellers」を開業。2000年にトラックによる移動書店を開始し、2002年には書店「COW BOOKS」を中目黒にオープン。2006年から雑誌『暮しの手帖』の編集長を9年間務めたのち、2015年クックパッド株式会社に入社。同年、ウェブメディア「くらしのきほん」を立ち上げる。現在は、株式会社おいしい健康の取締役として同メディアを運営。

*8 1954年静岡県生まれ。電通のCMプランナーとして、湖池屋「スコーン」「ポリンキー」「ドンタコス」、NEC「バザールでござーる」、トヨタ「カローラⅡ」などのヒットCMを独自の方法論で生み出す。独立後は、ゲームソフト「I.Q.」や、NHK教育テレビ「ピタゴラスイッチ」を手掛けるなど、分野を超えた活動を続けている。1999年より慶應義塾大学環境情報学部教授。2006年より東京藝術大学大学院映像研究科教授、2021年より東京藝術大学名誉教授。

*9 1956年東京生まれ。1980年代初頭からコンピュータを使った作品制作を行い、1990年代からはインタラクティヴな作品を次々に発表。1996年、ネットワークをテーマにした作品《グローバル・インテリア・プロジェクト#2》がアルス・エレクトロニカ(リンツ、オーストリア)で、ゴールデン・ニカ賞を受賞。インタラクティヴな本をテーマにした作品《ビヨンド・ページズ》は、カールスルーエ・アート・アンド・メディア・テクノロジー・センター(ZKM)のパーマネント・コレクション。2005年より東京藝術大学大学院映像研究科の設立に参加し、2012年まで研究科長を勤めた。現在は東京藝術大学名誉教授。

*10 NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)は、1997年に西新宿の東京オペラシティタワー内にオープンしたNTT東日本が運営する文化施設。科学技術と芸術科学の融合をテーマとし、ヴァーチャル・リアリティやインタラクティヴ技術などの最先端テクノロジーを使ったメディア・アート作品を紹介している。機関誌『InterCommunication』(2008年に65号をもって休刊)の発行も行っていた。

*11 幅広いジャンルの活動や領域横断的、実験的な試みを支援し、同時代の表現を東京から創造し発信するアートセンター。2001年に若手アーティストの育成支援機関として東京都が創設し、発表の場と滞在制作やリサーチ活動の拠点となるスペースを運営。2006年より国内外の様々なジャンルのアーティストやクリエーターの招聘や派遣を行うレジデンス・プログラムも実施。2017年にトーキョーアーツアンドスペースに名称変更。

*12 映像制作において既存の映像素材を引用・流用する映像技法のこと。

*13 2009年から2013年までの5年間、オラファー・エリアソンを中心にベルリン芸術大学内にて実施された教育プログラム。実際的な活動はすでに終了しているが、活動場所をウェブサイトに移し今も活動は継続されている。

https://raumexperimente.net/en/

*14 ヨーロッパ、アフリカ、東南アジア、日本から6人の現代作家が参加したグループ展。田村は三島由紀夫の小説『午後の曳航』を下敷きに、近代ボディビルディングの歴史を通して日本の戦後を読み直したインスタレーション作品《裏切りの海》を発表。

*15 COVID-19の集団感染が発生したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号は、造船所で建造中に火災に見舞われ、同時に建造されていた姉妹船のサファイア・プリンセス号と名前が入れ替わった。そのことから、ダイヤモンドとサファイアをめぐるエピソードを起点とした作品となっている。オンライン配信映像などのアーカイブが公開されている。

https://www.yokohamatriennale.jp/2020/concept/episodo/08/

*16 「断片を巡る制作体系に関する考察」(2016年度東京藝術大学大学院映像研究科)と題した博士論文を執筆している。田村の制作行為において重要な概念である「断片」について、それらの特長が顕著な過去の実践を例示しながら、「断片」を生み出す「切断」と作品たらしめる「接続」という2つの行為を軸に詳述した内容となっている。

この記事に関連するタグ