- 2000年のオーストラリア・アデレードでの野外劇『水街』、2001年のドイツ・ハンブルグ、アイルランド・ベルファストでの『流星』につづき、今回は初の中南米(メキシコ、ブラジル)、それも新作『ナツノトビラ』のワールドプレミアでしたね。

-

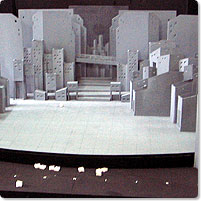

先発隊は9月25日、後発隊は9月28日にメキシコのグアナファト入り。舞台セットはメキシコとブラジル公演用をそれぞれ別に、日本で完ぺきにつくって船便で送りました。7月末から約1カ月かけてセットをつくって、8月末にメキシコへ送ったわけです。舞台セットになったビル群は黒田武志君のデザイン。前作の『キートン』もそうでしたが、僕のアイデアを黒田君が立体化してくれた。

今回のテーマは“光と影の舞台”。いきなり真っ白な光の舞台でお客さんはビックリする。折り紙細工のようなビル群はベニヤ素材で、グレーの彩色がしてあって光が当たると真っ白になる。光を当てないと黒に見えるという微妙な色あいです。セット全体は20フィートのコンテナが4本。これだけのものを海外に運ぶのか、というぐらいのセットでしたね。 - 日本での稽古はいつからしていたのですか。

- 今年の1月から1日3、4時間の稽古を6勤1休。タイトルは早くからメキシコ、ブラジルを意識して決めていた。南米には「夏」のイメージがあるでしょ。「日本の夏」「メキシコの夏」「ブラジルの夏」……。それぞれに“夏の意識”は違うだろうと。それとなるべく間口の広いタイトルにしておこうと『ナツノトビラ』にしました。

- 想像力が広がるタイトルですよね。以前、奈良の室生で公演した『さかしま』も少女の夏の物語でしたが。

- 宝生の『さかしま』は田舎の夏。今回は都会篇の夏という感じ。夏休みに家でテレビばっかり見ている少女の話です。

- 通り魔殺人のエピソードがあったり、日本の現在(いま)ある事件が断片的に出てくるのですが、松本さんの書かれるものが少し変わってきたのですか。

-

“影”を出そうと思いました。都会の夏の影。「虚像性」ということかな。維新派は元々、白塗りをして始まったぐらい、虚構性の強い芝居をやってきた。それだったらさらに虚構性の強いものをつくろうと。

『ナツノトビラ』では、テレビを使って、まず現実との接点をつくり、そこから少女のみる虚像がふくれあがっていくという構造にした。弟が通り魔に殺されるんだけど、弟が一瞬にして死んでしまったように、それをニュースでみる少女にも実感がない。夏の光がつくり出す影のように、現実と遊離した虚像性が大きくなっていく。音響にはテレビをつけっぱなしにして録音した音を使った。 - 日本のリハーサルでみたときはテレビから流れる日本語のニュースが効果的なノイズになっていましたが、海外では字幕を出したりはしたのですか。

- 今回の作品には、「うたたね」「まちかげ」「かげぼうし」など10シーンあるんですが、そのタイトルだけ出しました。日本のひら仮名、ローマ字、ポルトガル語にスペイン語。「かはたれ」(彼誰時──薄暗くて誰かとたずねるの意)がスペイン語で「かたわれ──私のもうひとつの魂」に間違えられてた時もあった。直したけど、それはそれでおもしろかった(笑)。

- 稽古場での身体訓練はどのように始めたんですか。

- まず、「体」のことを考える。“不自然な動き”とか、思いどおりに動かない不自然、不自由な動きを徹底してやった。足の動きが7拍子で手の動きが3拍子とか。そうした動きができるようになるには台本ができてからでは間にあわないので、稽古場では「体」の動きを先行してつくる。動きは僕が考えたり、役者が考えたりするんだけど、今回の作品では稽古場でつくられたものに作家の自分がひきずられた感が強い。「稽古場の意思」というか、稽古場で出てきた動きをどう“光と影”の台本につなげていくか、その作業をするのにもう少し時間が欲しかったですね。

- 「ヂャンヂャン☆オペラ」は維新派独特のコトバの羅列と共に変拍子のステップが魅力でもありますが、“不自然な動き”を意識したというのは──。

- 僕はダンスをやるのはおもしろくないと思っている。もちろんダンスの動きのよさもあるかもしれないけど、自分の中に、「ダンスはしないと思っていても、ついダンスをしてしまう」体があるのに従うのはおもしろくない。それを断ち切るには強い意識がいるし、逆にテクニックがいる。そのためには、まず、頭の中で組み立てないとできない。赤ちゃんにご飯を食べさせるのに、手でつかんだ方が早いけど箸の使い方を覚えさせるのと同じように、意識してその動きを体に覚えさせる必要がある。

- ダンスという型=定型ではなく、不定形な動きが維新派には必要だと。

- 維新派には様々な体の役者がいる。ダンスのように揃ったスタイルの体でやるのではなく、人それぞれの体の重みをひきうけてやらないといけない。小劇場の芝居でよくジャズダンスをとり入れたりするけど、似合わない体の役者が無理して踊っていて、ああいうのは好きじゃない。芝居の、舞台に立つ体でやるべき“動き”があるんじゃないか。振付師を頼まずに自分たちでその“動き”を考えていく、それが維新派です。

- メキシコ、ブラジル公演のお話しを少し。どちらの国も野外ではなく劇場公演で、機材が不備で思ったとおりの演出ができなかったとか。

-

特に照明の機材が足りなかった。最初のシーンは舞台がホワイトアウトするぐらい強い光量が必要だったんだけど、劇場にそれだけの機材がなくて補充もできなかった。“明るさ”の感覚も国によって違うんだろうね。例えばドイツなんて朝ごはんの時、ローソクですからね(笑)。劇場についてるスタッフの技術力も日本や欧米に比べると低い。「何とかなるだろう」っていうおおらかなお国柄でもあるし。

- メキシコ・グアナファトでは高地(海抜2000メートル)ということもあり、役者やスタッフで稽古中に倒れて病院に行く人が続出したそうですが。

-

高地だというのはわかっていたので、最初から現地で本格的な稽古をするつもりはなかった。実際、機材関係のトラブルが凄くてそれどころじゃなかった。でも、ともかく稽古で動きをつけると倒れてしまう。それで、メキシコでは動きのシーンを抑えたり、音楽の内橋君にその場でつくり直してもらって、音楽のシーンを増やしたりした。音楽と言えば、内橋君のダクソフォンは受けてましたね。世界に4台しかない楽器で実演したら観客は大喜びだった。

- 音楽の内橋さんのつくり方はどういう風に。

-

音楽が決まるのは一番最後。稽古場ではリズムマシーンで動きを付けています。最終的に内橋君とイメージをすり合わせていって音楽が決まる。美術は逆に、最初に決まらないと動きなんかも決められないので、まず模型をつくってセットを動かしながら考えていく。順序でいうと、稽古場で動きをつくりはじめるのが最初で、今回だったら5月頃に舞台美術プランが固まった。3回ほど美術プランはつくり変えたかな。黒田君はスクラップを集めて錆びさせて、宇宙的な作品をつくるアーティスト。よく芝居を見て知っているので、舞台美術をつくるのはうまいですね。本当は明かりが重要なので照明プランをできるだけ早くしたいんだけど、どうしても音楽と同じで最後になる。照明家と美術家がプラン段階でかみ合わないことも多いです。なのでできるだけ、稽古場に早い段階から照明機材を仕込んで実験しています。

- メキシコもブラジルも公演の評判はよく、連日スタンディング・オベーションだったとか。

-

同じ劇場でやった新国立劇場(『ノクターン』2003年)のときは、もうひとつ「やった!!」という感じがしなかったんです。今回は機材が足りないなど決して条件がよかったわけじゃないけど、“光と影”という舞台の狙いがはっきりしていたし、作り方のポイントもはっきりしていたので、お客さんには伝わりやすかったと思う。“影”を主役にして、人がみる最大の影=月蝕をクライマックスに出したけど、反応はとても良かった。若い人にとっては高額の入場料だったと思うけど、メキシコもブラジルも好評でしたね。

- ブラジルではワークショップも行ったそうですね。

-

1日だけやったんだけど、参加者は事前に維新派のビデオを何本かみてくれていた。ブラジルの演劇人は前衛志向が強いみたいだったから、ワークショップは楽しんでやるものにしようと。「ヂャンヂャン☆オペラ」を日本語とポルトガル語のセッションのようにして、こちらが日本語で「おはよう」と言うと、向こうがポルトガル語で「おはよう」と言う掛け合いをやった。ポルトガル語はわりと楽にしゃべれるコトバだったし、おもしろかった。維新派流のステップを踏んだり、2時間ほどやって終わりにしようと思ったら、もう1時間やってくれと。ブラジルの人たちには、ワークショップを通して維新派がどんな風に舞台をつくっているのか、探っているようなところがありましたね。何を言っても、興味を持ってくれて「やりたい!!」って意欲的だった。

- 維新派は私たちにとっては〈野外劇〉が定番ですが、海外公演ではどうしても「劇場」ということになる?

-

ぜいたくな時間があったら野外でもやってみたいけれど。でも、結局、劇場でやってもたいへんでしたからね。もしかして、野外でやったほうが現地の人たちも緊張感があって逆にいいのかもしれない。劇場だと、どうしても普通の公演のようにやればやれると勘違いするところがあるから。そういう意味で条件さえあえば野外でやってみたいね。かなりの「条件」にはなるんだろうけれど。実際、2008年に「ブラジル移住百年祭」がサントスであるから、サントスの港で野外劇をしないか?と声がかかった。移民の話をつくってくれと。サントスが日本人が初めて入植した場所なんだそうです。

- 是非やってください。

-

死んじゃうよ(笑)。サントスではそれほど歩けなかったけど、バスに乗っていくと涙が出そうな場所があった。かつて移民が住んでいた街が廃墟になって残ってる。たぶん、19世紀の街。胸に迫るものがありました。スラムになってて不法滞在しているような人がいたりする。かつての時間が残っていて、何か凄いモノを感じた。今回の維新派の現地スタッフにも日系人の人がいたんだけど、顔は日本人なのに、中身は完全にブラジル人なんです。ブラジルに移民した人たちは日本人の顔があるのに、中身はみんなブラジル人──一種の身体論になるけど、それって悲しいものがある。ブラジルでは日系人が母国の文化を忘れないようにと日本語教育が行われている。でも三世になってくると、望郷の念など持ちようがないから、日本語はうまいんだけど、標準語でもない、何語でもない日本語って感じになってる。自分のコトバじゃないんです。「コトバは文化なり」と思うから、そういう“何語でもない日本語”に凄いギャップを感じましたね。

-

背景になる街もあるし、そこにしかない、「日本語」と「日系人」がいる。「ヂャンヂャン☆オペラ」の新展開になりますよ。もう、サントスで新作野外劇やるしかないんじゃないですか。

松本雄吉インタビュー

-

※このインタビューは1998年に発行された「維新派大全」に掲載されたものを、劇団の許可を受けて海外発信用に再構成したものです。

- 前身の日本維新派の頃から野外上演にこだわってらっしゃいますね。松本さんにとって野外とは?

-

それについてはいろんなことを言ってきたけど、野外劇場の一番の意味というのは、「一回性の演劇」「一回性の劇場」ということだと最近すごく思う。それは、やろうとする強い意志としっかりした企画がないとできないし、中途半端にやろうと思ってもできない。

劇場の場合はとりあえず、1年も2年も前からホールの予約を押さえるけど、その場合はエネルギーがあるから押さえているわけではなくて、結局スケジュール調整で押さえるだけ。野外でやるというのは1年も前から、その時点からエネルギーを持ち続けなければいけない。それを持続できなくて、誰かが止めたいというと、すぐに駄目になってしまう。

つまり来年のことなんか考えないで、どれだけ一回性になれるかということ。何が俺らを野外に向かわせるのかということを自分自身で毎年毎年検証しないと、意味がない。無理して野外劇をやる必要はないわけやから。

- 維新派は規模がだんだん大きくなってきて、大変さも大きくなっていますよね。

-

野外でやっているけど、最近はエンターテイメント的なやり方を目指しているから、あまり変な前衛やアングラみたいな低い次元の野外性は控えようと。簡単に言えば、客席はちゃんと見やすいようにして、受付はきっちりやって。チケットはどういうシステムで取れるのかとか。舞台は内容が薄くても(笑)見せ場は何カ所かつくるとか、そういうことはちゃんとしているから。お客さんは基本的に大事にせなあかんと思うから。俺らが年に1回、野外をやるというのを楽しみにしていてくれる人が多いと思うし。

- その野外というのは松本さんの中で方法論として切り離せないものですか。永遠に野外を続けていくのでしょうか。

-

それは考えてなかったけど、そういうふうに考えたらしんどいな(笑)。いわゆるアウトロー的な意味での……まあ、作品を作っている奴は本当はみんなアウトローだと思うけど、そのアウトロー的な意味での様式というか方法論というのは、固定して考えるべきではないというのが持論だから。野外というのは、単に劇場を外に建てるということではなく、「外に立ち続ける」ということだから。体制に取り込まれたくない、辺境や境界にいたい、漂流していたいということやから。

野外以上にアウトロー的になるという方法もまたあるだろうし。今の時期はアウトローがインローに対して頑張って、「ざまあみやがれ」ということをもう少しやりたいから。これだけアウトなやり方でも客を集められるとか、大きな事ができるとか。周辺にあるからといって、方法的に決して周辺的なことをやるのではなく、ものすごく中心的にやりたいしね。ただ立ち位置が違うというだけで……。

- 維新派の野外劇場を建築の様式として考えると、建築というジャンルそのものを揺り動かす、非常にユニークな建築論が展開できると思います。

-

俺らは残らないものをつくっているわけだから、いわゆる建築ではないよね。1回きりの、その場限りの構築物だから。建築家が見に来たり建築の学生が見に来たりすると、うらやましがられる。非常に建築的であって建築物的でないところがいいと。基本的には見る、見られるという関係の境界をしつらえるのが劇場ということだから、地面に線引いて、ここからここまでが舞台、こっちが客席という街頭のガマの油売りみたいなことでいいという考えがある。

障子を使って作った劇場なんかは、指に唾つけて穴を開けられる境界だから、そういう考えが一番よく出ていると思う。淀川でやった『足の裏から冥王まで』の場合は、溝を掘って水を引き入れて境界を作った。結局、日常の風景の中で見えにくくなった闇というか、異界というのか、そういった世界の扉をしつらえるという、境界を具体的に見せるというのが、劇場ちがうかな。

ただ俺らの場合、すべてを手作りで四方八方、客席までも作り込むから、舞台に対する平面的な視線ということだけでなくて、視線が立体的になってくる分、闇とか異界があっちこっちに見え隠れする劇場になる。野外の仮設の劇場だから、コンクリートの壁で囲った街の劇場とは違って、あっちこっちから風が入ってきて、いろんな気配を感じる。その分、表現としての舞台に客の興味を惹きつけるというのが大変だけど。

- 維新派の作品のキーワードに<路地>や<廃墟>というのがあります。

-

<路地>や<廃墟>というのは、「風のすみか」ということ。

思想家の吉本隆明が面白い観察をしている。自分の家の庭に盆栽を並べる人は縁側から見るためにという自分の視点から、ところが路地に盆栽を並べる場合はまるで夜店みたいにそこを通る人から見えるようになっていて、通行人に奪われても仕方のないような置き方をしている。路地というのはそういう道であって庭であるようなところ。自分と他人の境が曖昧な、所有の感覚がいい加減なとこなんだよと。どこへいっても「私」「他人」というのをはっきりしておかないと生きていけないところが人間にはあるけど。そういうのがいいかげんに曖昧になる世界というのは、俺らみたいなだらしない人間には非常にありがたいところがある。あいつもやっているというと、ほっとするような、そういうのが「路地」っぼい感覚だと思う。

「家」には製作者も所有者もいるわけだけど、路地や廃虚は製作するものでもなければ所有するものでもない。廃墟みたいなアパートが下寺町(大阪・浪速区)にあって、香港の九龍城みたいな集合住宅。あそこを見ていると路地が立体化したような感じがする。もとは、フランス人のデザイナーが設計したしゃれた建物だったらしいけど、住人がむちゃくちゃにしてもうた。いろんなややこしい住人がいたらしいからね。大正時代の話だから、決して、今みたいにサラリーマンばっかりじゃないから、製作者の意図を裏切るような結果になった。アパートというどの部屋も均一な風景というのに本能的に耐えられなかったんだろうね。

今の大阪の街には廃墟はほとんど見られないけど、街の要所要所に、古井戸みたいに廃虚があった方が本当は健康的な気がする。ワルが溜まれるところとか、野鳥が巣をかけるとか…街の傷というか。傷がない街って面白くないやろ。

- 音楽家の藤本由紀夫さんが、維新派の舞台というのは、すごく土着的なように見えるけど実はすごくシンプルでモダンで機能的に作られている。それに感動したと言われていました。

- 演出家の太田省吾なんかも言ってたけど、維新派の場合、「野外劇」と謳っているから、野原の「野」だし、「野」には土とか自然というイメージがあって誤解されるから、別の言い方を考えたらどうかと。野外でやっているからといって自然児じゃないし、実際やっていることはすごく人工的なことだから。人工光が好きだし、トタンやペラペラの感じ、プラスチックやミニチュアの世界とか好きだし。そういう意味でモダンかもしれない。本人はウルトラ・モダンだと思ってるけど(笑)。

- 維新派のスタッフには、美術の林田裕至さんとか、舞台監督の大田和司さんとか、映画関係の人が関わっていますよね。

-

演劇畑の人は簡略化とか象徴化とかを先に考えるところがある。舞台の上で水使うわけにいかないから紙でいきましょうとか、まず抽象化を考えて、それがセオリーになっている。「劇場」という存在自体が抽象的な所だから。俺の知っている映画の連中は作り方が男っぼいというか、本物指向が強くて合成とか嫌がってできれば本物でいこうと。映画というフィルムに還元される芸術の割には本物にこだわるというか。僕らが野外でやろうとする時に、そういう映画人の発想がすごく参考になる。

- 具体的に影響を受けたとか好きな映画監督は?。

-

その時々で面白いものはある。『ブレードランナー』や『バクダット・カフェ』、『汚れた血』や大友克洋の『メモリーズ』とか、挙げていったらきりがない。

フェリーニやベルトリッチとかも、やっぱり見てしまう。日本映画では、俺は新藤兼人だよ。新藤の「裸の島」は名作だと思う。あの人の臭いところが好きやねん。死刑囚の永山則夫をモデルにした『裸の十九歳』とか。逆に鈴木清順とか、ああいう芸術ぶったものは嫌やね。映画はやっぱり古典的なセオリー通りのものに惹かれる。黒沢は大好き。彼は美術家だから、レイアウトが上手で、ひょっとしたらピカソ以上じゃないかと思う。すごいデッサンカがあって、役者がここにいたら、次は絶対にここに立たないかんという場所でびしっと撮る。

- 文学では、宮澤賢治の言葉の冒険とかを、一番再現しているのは維新派だと思うのですが、賢治の言語遊びの部分や世界観とか近いものを感じますか?

-

鉱物に魂がこもっている表現とか、影響を受けてますよ。台詞でやたら金属やら物質の名詞を羅列するのは、表現としての鉱物性を宮澤賢治に教えられたせいかもしれない。賢治の作品を上演したことはないけど、その世界観には多分に影響を受けてるんだろうね。ただ、俺は尋常ではない巨人のようなイメージで捉えているから、そう簡単に宮澤賢治がどうのこうのと語れない。

- 松本さんが今、一番、時代性を感じるのはどういう事柄ですか?

-

今一番問題にしているのは、若い子の故郷喪失やね。俺はうちの劇団の子に、無理矢理でもいいから故郷を作れって言ってる。故郷がなかったら人間じゃないから。別に故郷が日本的な木造家屋でなくてもいい。維新派が野外劇をやっている南港が故郷でもいいし、マンションが故郷でもいい。その、自分の故郷にいっぱい伝説を作れ、と。ノスタルジーってどこにでも宿るものだと思うからね。マンションのノスタルジー、そんなことを、小説家の村上春樹がちょっとやろうとしてるような気がする。それぞれ、自分で自分の故郷を作ったらいいと思う。

- 美術との関わり・影響についてお聞きしたいのですが。

-

俺らの頃の美術界には面白い人が多かったから。影響を受けたというとやっぱり大阪の具体美術協会で、白髪一雄とか吉原治良とか、彼らは完全に美術という概念を崩していたからね。ものすごく前衛的な、前衛的だけどものすごくホットな、体ごとなにかをやっているというか。

高校の時に出会ったから、具体美術協会の精神は刻み込まれてると思う。

ともかく表現というのは人のやっていないことをやる、あるものを潰して、ない表現をやるということだから。内的テーマとかなんとかよりも、先に材料とか方法とか探さないといけない。なんでも面白いと思ったものは自分のものにしないと、その内容がどうとかいうのではなく、誰もやっていなければそれは面白いと。

あと時期はずれるけど「PLAY」という、今でいえばパフォーマンス集団があった。主宰者は池水慶一という人。俺も手伝ったりしていたけれど、この人たちがかなり面白いことをしていた。その当時はパフォーマンスといわずにハプニングと言ってたけど、直径5メートルぐらいのFRP(強化プラスチック)で作った卵を和歌山の潮岬に流す。その卵が海流にのって旅をして、サンフランシスコぐらいまで流れていくとか。よく知られているのは、丸太を200〜300本使ってビラミッドみたいな三角錐を作って、それで雷を捕まえるというプロジェクト。本人達は美術の延長としてやっているけど、ノンジャンルというか、周りからみたらそれがなんで美術やねんということばっかり。

- 写真集が好きだそうですね。

-

どちらかと言えば、絵画より写真のほうが面白い。写真はやはり(その場)に行かないと映像が成立しないから、自分のアトリエだけに閉じこもって作品をつくるわけにはいかない。そんな、せまい空間だけの作家性でできてしまうものは、どんなに完成度が高くても面白くない。取材というかドキュメントというか、そういう外部に触れないとできないものに、興味がある。

ブラジルのセバスティアン・サルガードの労働者を撮った写真(『人間の大地 労働』)とか面白いと思う。以前は森山大道の『犬の記憶』や『光と影』などの写真集を見てイメージをふくらませて、脚本を書いたこともある。

- シュールレアリスムの思想に影響を受けていると聞きましたが。

-

学生の頃、みんなで「シュール」という考え方を結構突き詰めたことがある。いわゆる美術用語とは違う、自己流の勝手な説を立てる。普通は、まず世界という広い枠があって、その中にさまざまな部分があるという世界観があるが、僕らはシュールというのをその逆だと考えた。まず、どうしようもない個人個人がいて、どうしようもない事件があって、それらの集積がたまたま世界という不確かな概念を作っているんじゃないかと。だからすごく仏教的で、何があってもおかしくない。部分的悪、あるいは善を全て認めることで世界を組み立てていくと、どうしても世界像が壊れてしまう。そうなるのがシュールという考え方じゃないのかと……。ダリなんかのシュール像とは全然違うけどね。

だから、行為というのは決して俯瞰的な意味あいではなく、この世界において誰一人たりとも俯瞰する場所に立ったりはできない。世界を認識することはまず不可能で、偶発的な部分の集合が全体的な世界像として成立しているとしたら、世界像というのは常に風に揺られているようで、固定したイメージではない。自分のところに風が吹いて、丸太が飛んできたからそれを受け止めるぐらいのことしかできない。それが、肉体性と行為性と認識ということの三点がぶちあたる所だと考えた。

とにかく個人的な領域から始めていって、ちゃんと戦うべき奴と戦って、殺すべき奴を殺していったら世界に繋がっていくというのが、僕はシュールの考え方だと思う。だから、シュールの出発点は、すごく個人的なことを日常的に対処することなんやね。

そんな時に、ある演劇雑誌を読んでいて大笑いしてしまった。その時代、ブレヒトがどうのとか、「世界は演劇によって再現されるか」とか、そういうタイトルで対談するのが流行ったみたい。芝居の奴らはこんなことを考えているのかって(笑)。世界が認識できると思っているのかと。その辺がちょっと大上段というか大仰だなと。それが一部の層の一部の見方でしかないのに、世界が全てそういうふうな演劇像をみているような錯覚をしてたんだろうね。倒錯やね。そういう意味で芝居って遠いなと思った。

今はより個人的に部分的に囲い過ぎているから、逆に頭にくる。自分のことばかり書くな、たまには世界を語れとか言いたくなる時がある(笑)。

- いわゆるエコロジーとか反原発運動とか、そういうのがうさん臭いと、松本さんはいつも反発していますよね。

-

ああいう人はいつも世界像を持っていて、まるで世界があるようにしゃべる。前に舞踏家の麿赤兒と話をしていて、「アメリカまで続く橋ができたら、俺も世界がひとつやと思ったる」と。飛行機で外国へ行っていてその現実感があるのかなと。現実感をもった奴が誰かいるのか、物差しで測ったことがあるのかって(笑)。巨大な橋ができて、太平洋横断道路ができたら、世界がひとつになったと思ったる。飛行機に乗って世界をまたいでいる間は、世界大戦争や人種差別があっても当然かもしれない。

大阪港の天保山の竜宮温泉というところに風呂入りにいったら、そこにいる人たちが海運関係の人ばっかりで。みんな筋骨隆々。地域性がばっちり。大阪市内の風呂屋やと、サラリーマンも商売人も入っているという安心感があるけど、そこにいったら完璧にみんなたくましいし、親の血を引いているのか中学生くらいの子でも潮風にきたえられた顔をしてる。現代の逆地域性も見捨てたものじゃないなと思う。なんか人の体も物の考え方も平均化しているような気もするけど、ちゃんと見たら案外そうじゃない。科学的には平均化してるんだろうけど、実質はそんなに変ってない。一億総インターネットコミュニケーションになってもその辺は変わらないと思う。 - 今の「ヂャンヂャン☆オペラ」の維新派とそれ以前の劇団日本維新派の違うところは何でしょうか。

-

結局一番違うところは、以前は僕自身が出演して、自分の体というのを基本に作っていて、主役意識でやっていたし、全て自分の体に開きながらやっていた。あくまでも松本雄吉という個人の体を軸に考えていたから、たまたま集団を組んでいただけで一舞踏家というか、演出家ではなかった。

- 転機は1985年の『オシリス』のあたりですか。

-

そうやね。役者との年齢の差みたいなものもでてきたし。時代も面白くなくて、そういう時期ってその行為すべてが本当に試行錯誤してしまって、空回りした時代だったと思う。やっとなんか社会に関係がつけられるような感じで、自分で作品を作りやすくなったというか、雑音がなくなって、突き詰めた作品が作れるようになったのは90年に入ってからやね。

- 松本さんが考える体というのは?

-

僕は肉体という言い方ではなく、体という言い方を意識的にしている。僕はこういう虚弱な体だから、人間の体って不細工でたよりないイメージしかない。レントゲンを撮られている時の形とか、体というのはものすごく不細工なものだという意識がまずあった。そこからちょっとした距離で格好よくなってくる。そのちょっとした距離のステップというか、それが好きなんだよね。

だから舞台で表現すべき肉体美とかそういう考え方ではなくて、トイレでしゃがんでいる時の格好悪い姿を5センチ上げたら格好よくなるんじゃないかなとか。農作業をやっている婆さんから鍬取り上げて、田圃の畝を体だけでパントマイムみたいに後ろ歩きさせたら面白いとか。俺らのやる仕事はその辺から取材して、自分に引き寄せる作業だと思っている。

銭湯に行ったら、俺の体なんかいわゆる世間の男の体と違うのがよく分かる。そんな体の「世間とのズレ」を気にしていたけど、今思えばそのズレを踊りにしていたように思う。例えば、俺らみたいな細いのが喧嘩したら絶対最終的には負けるから、大きく見せる格好がうまい。自分の体と世間との距離を測って、それなりの努力をしてきた体かどうか。そういうことをガキの頃からやっているタイプと、全然やらずに暮らしているタイプとでは体のでき方が違う。

人間の体って、考え方から、生き方まで全部見えてくるから、一日中そいつの体を見ていたら分かる。人はどれだけ人の体を見て育ってきたのか、そういうことだと思う。人の体を見ながら育ってきた歴史は重い。親の食事作っている後ろ姿や、親の労働している体を見て、それに近くなろうとしてきたのか、否定してきたのか…。

- 維新派が一貫して変わっていないところ、その核は何でしょうか。

-

僕らは表現における化学変化みたいなものを、一番楽しくやっているつもり。具体的にいうと、丸太が金の柱に見えてくる瞬間とか、うんこが黄金に見えるとか、一種の魔術やね。

昔絵を描いていた時のテーマが「全てを等質にもっていく」こと。肉というブヨブヨしたものと硬質なものとを、分け隔てしないというか、命あるものと命ないものとの差をなくしていく──今「ヂャンヂャン☆オペラ」でやっているのはイメージとしてその等質感を追求するということ。宇宙的な視点で言えば、あらゆるものが物質であるという言い方もできる。有機物と無機物の差がないという世界観。

雨上がりですべての物が濡れている等質な風景、あるいは乾ききった砂だけしかない砂漠の風景。ありとあらゆるものが、その存在の個別性を主張しているというのが日常なら、一旦その主張を引っ込めて、均一で等質な風景、そういった非日常に憧れる。ついでに自分もそこに埋没してしまいたいと願う。

そういった考え方が、維新派には一貫してあると思うよ。

- 「悟る」というのは全部平等に見るということでもありますね。

- 差異を主張するのではなく、殻を破って色を落として、もっと大きなものに抱えられる宇宙的存在のホコリのような、否定するところからもっと深い自己が生まれるというか。「悟る」というのはそういうことやね。