- 2009年2月に、ニューヨーク在住の音楽家・写真家、恩田晃さんの3年ぶりの日本でのコンサートがありました。飴屋さんはその恩田さんとホーメイ歌手・パフォーマーの山川冬樹さんとのセッションに飛び入り参加されて、客席とステージの間で色々な方法を使って音を出し、ライブ自体を演出しているかのような姿が印象的でした。劇団グランギニョルを旗揚げする前、状況劇場で音響を担当されていましたし、90年代には音楽家とも色々な仕事をされています。飴屋さんの表現にとって音(音楽)はとても重要な要素になっているのではないかと思います。まず、音楽についての考えや音そのもののとらえ方についてお話を伺いたいのですが、普段はどのような音楽を聞かれているのですか。

- あえて音楽を聴く……という習慣はないんです。部屋にCDプレーヤーもない。聞くとすれば専らYouTubeぐらいです。パフォーマンス自体もYou Tubeを基につくったりします。山川さんとやった「HARAJUKU PERFORMANCE PLUS Special」でのパフォーマンスも、カバーバンドというコンセプトだったのですが、YouTube上で「これとこれとこれ」って楽曲をピックアップして、そのリンクをメールで山川さんに送って「これを歌ってください!」って(笑)。出演していた男の子(ラヴェルヌ拓海)の家にもベルベット・アンダーグラウンドのニコが歌っているYouTubeのアドレス送って、「お母さん、息子さんに覚えてもらってください!」みたいな、そんな感じです。

- 山川さんとは、どういうきっかけで出会ったのですか。

- 僕はよく散歩するのですが、新大久保を散歩していたら山川さんと恩田さんが向こうから歩いてきた。ちゃんと話したのはその時が初めてだったと思います。それまでは山川さんの展示「The Voice Over」を見に行ったりして、会場でちょっと挨拶するくらいだった。「HARAJUKU」はプロデューサーの小沢康夫さん(日本パフォーマンス / アート研究所代表)から二人で何かやってほしいというオファーがあってやりました。

- 「HARAJUKU」は、山川さん、飴屋さん、俳優の嶋田久作さん、ラヴェルヌくんの4人がバンドを組んで、演劇とも音楽ともつなかいパフォーマンスになっていました。山川さんの心臓音とホーメイ、飴屋さんが自らの血液を抜きながらのドラム演奏、ラヴェルヌくんの朗読と、実にユニークなバンドでした。

- 最初にあったのはUNDERCOVERの服を着て、カバーバンドをやる、というダジャレのようなアイデアだけで、カバーする曲はUNDERCOVERのお店で流れていたイギー・ポップの映像が格好良かったからイギー周辺がいいかなとか。ただ、実際に山川さんと準備を始めたら、二人だけだと何かが足りないな……と感じて。そうやって始まると、始まったことをジーッと見ながらバランスを考えていくというやり方なので、「子どもがいたほうがいいな」と思ったのでラヴェルヌを呼んだ。それで3人でやってみて、「まだ何かバランス悪いな」と、本番の4日ぐらい前に嶋田君に声をかけました。

- 血を抜くパフォーマンスは以前からされていますが、どうして血を抜こうと思われたのですか。

- そういうことは、絶えず聞かれるんですけど、ほんとうに自分でもわからないんです。考えてやっているわけではなくて、ある時、急に絵柄が浮かぶんです。浮かんでしまった以上はやろうかなと……。でも、決して無茶なことをするタイプの人間ではないから、2日連続で抜くなら、計500ccまでとか調べながら……。抜くための装置もちゃんと考えないと、血液はすぐ凝固して流れなくなってしまうので、そういう技術的なことは専門家に相談します。

- 血を抜くことにより身体感覚が変わりますか。

- 「HARAJUKU」の時にはパフォーマンスが2日間あったので、2日目には目眩がしましたが、安全な量しか抜いてないから、1日だけだったら割と平気です。前に他人から採取した血液をその場で自分に輸血するパフォーマンスをしたこともあるけど、非常に稀な可能性で、拒絶反応が起こる場合がある。それが起こるか起こらないかがわかる最初の1分間くらいは怖いけど、「もう大丈夫、拒絶せずに受け入れている」とわかってからは、もう何も感じないんです。逆に何も感じないということのインパクトが大きい。だって、ついさっきまで他人の体の中にあった血液が輸血されて、それを自分の身体がもう使い始めている。それを使って酸素が運ばれている、脳にもその血が回って、それで思考してる。それなのにそれを、「こんなに何てことないことなんだ」って感じられることの方に驚くというか、すごく不思議な気持ちになる。

- 血を抜いているのに、他人の血が身体を巡っているのに、体が拒否をしない限り気が付かないことが面白いということですか。

- うん。それから血を抜いて、その血を外に流すと、さっきまで自分の一部だったはずの血が身体から離れて、それはもう自分ではない、完全に自分とは別の物質として見ている自分がいる。そのことが奇妙で、二重の意味で面白い。それに安全な方法でやっているから「これだけしか抜けないんだ」ということもわかる。血糊を使うのであればもっと派手にドバッと流せるけど、自分から安全に抜ける血の量は本当にちょっとでしょ。それだけしか抜くことができないんだ、という感じが面白い。

- ギャラリーのP-Houseで行った「バ ング ント」展も最初に何かイメージが浮かんできたのですか。

- あれも1か月ぐらい前に、突然、そのイメージが浮かんで。つくばに引っ込んで、ほとんど人と接触しないようにしていた時期でした。周りに民家もあまりない所に3年ぐらい住んでいたのですが、東京に戻って「何かまたやろうかな」と思っていたんだけど、何をやるかは決めていなかった。僕は基本的に他人に決めてもらうようにしているから、ウロウロしていれば誰かが決めてくれるかなと思っていたら、最初に声をかけてくれたのがP-Houseの秋田敬明さんだった。それで展覧会をやることになったんです。その時点で演劇の人が声を掛けてくれていたら最初に舞台をやっていたでしょうね。

展示の1か月ぐらい前、朝、目が覚めて顔を洗っている間に「ああ、箱に入ったほうがいいな、これ」って思ったんです。どうしてそう思ったかは全然わからない。前に即身仏に興味を持って調べたりしてたからそれがベースにあったのかもしれないけど。ただ、思いついた時にはそのことは忘れてました。 - 最低限の食料と水を持ち込んで箱の中に籠もり、その箱が展示されました。外からは中の様子は見えないのですが、見に来た人が箱を叩いたり、声を掛けることはできました。箱の中でどのような体験されたのか、お答えいただける範囲で聞かせていただけませんか? 完全に真っ暗なんですよね。

- 真っ暗ですね。カロリーを消費しないように、ほとんど寝ていました。目は醒めているけどずっと横になっている状態です。24日という数字は別に意味はなくて、主催者側から僕のために供されていた期間が24日だったということです。最初は恐怖みたいなものがすごくあって、12日間ぐらいはちょっとしんどかった。丁度折り返し地点みたいなのがあって、折り返しちゃった後は普通の感覚で、日数を数えたり、出た後のことを考えたりという感じでした。1日のエネルギー摂取量を130キロカロリー前後に制限していたので、基礎代謝のこととか考えても、結構ギリギリだったのは確かで、便とかも入ってすぐ止まってしまった。

身体はある特殊な状況にガーンと入っていったので、そのままスーッと死んじゃう側にも転がってしまえる感じでした。「どうしようかな、このまま死ぬのかな?」というギリギリの判断というか、頭の中での判断じゃないと思うけど、そういうギリギリの感じが12日目くらいだったと思います。真っ当なことも考えるから一応ブレーキはかかる。「みんなに迷惑がかかる」とか、「怒る人もいるな」とか。しかし誘惑みたいな感じで、「死んじゃってもいいのかもな」みたいな。

で、そこから折り返した時は、「子どもをつくろう」って決めている自分がいて、普通に生きるための回路を使い始めていた。

水の量なんかもお医者さんには1日1リットル以上の飲まないとヤバイと言われていましたが、缶コーヒー1本分くらいの量しか飲みたくなかったし、それで大丈夫だった。決して無理したいわけじゃなくて、必要になったらどんどん飲もうと思っていたけど、欲しくなかった。身体が防衛体制に入っていて、生存のために冬眠状態になっている感じ。真っ暗だったから時間感覚もわからなくなっていたし……。 - 真っ暗だと色の感覚もなくなりますね。

- 黒って頭の中で思っているんだけど、それはやっぱり何かとの対比で黒という色があるから、箱に入って時間が経ってくると、その黒という色の感覚もなくなっちゃう。何だろう、逆にすごく白く発光している感じ? 強烈に発光していることと真っ暗ということの違いがなくなって、どっちがどっちだか全然わからないって感じ。

途中から蝉の声がすごく気になり始めて。丁度夏だったので、ギャラリーにドアを開けて人が入って来るとその度に外で鳴いている蝉の声がワーッと聞こえてくるんです。身体の状態とか色々と変わっていたせいもあると思うけど、音を全部、身体でガーンって受ける感じで、もうその声がすごくてわけがわからなくなるぐらいでした。蝉の声って、あれはオスの発情、繁殖の声じゃないですか。後付的に説明すると、六本木というある意味で動物にとっては人間が破壊し尽くしちゃったような、非常に住み辛い所でも、蝉が次世代をつくろうとしているということでしょ。次世代をつくるということは、要するにそこは生きていくに値するっていうような判断をしているわけじゃないですか。それがすごいなと思って、そこで自分の中の何かが変わったように思います。

昼間の人の気配みたいなこと、人が周りにいてくれるという感じも徐々にわかるようになってきますね。でも、最初は、箱をノックされたりするとすごく煩わしくて、「超めんどくさいな」みたいな感じだった。それが自分の中の何かが変わってから、コンタクトしてくれることが素直に嬉しくなってきました。 - 当時のブログ記事を読むと、「バ ング ント」のパフォーマンスを即神仏のような神懸かった行為としてとらえられたくないと飴屋さんは言われています。箱から出る時は普通に元気よく、みんなの期待を裏切るような感じで出たいと。

- そうそう。身体を拭くためのアルコールを持ち込んでいたから、出る前にはそれで一生懸命キレイにしました。出る頃には、気付くと手が寿司を握る形になっていて、「ああ、寿司が食べたいんだな、自分は」とわかった(笑)。最後の頃は北京ダックを食べに行く自分をイメージトレーニングしたりとかもしていました。

- 箱の中に閉じこもった自分自身を展示物にするという行為は、“コミュニケーション”の問題をテーマにしているようにも見えます。

- そうですね。いつも僕がやっていることには色んなことが重層的に走っているとは思う。例えば展示物として見せると言っても、まあ僕の姿は外から見えないわけじゃないですか。「箱の中に入っています」と書いてあっても、それは言葉の情報として伝わっているだけだから、ウソかもしれないし、ウソに違いないと思っていた人だってたくさんいたわけです。あるいは「夜は出てきているに違いない」と思いたい人は思うわけだし。箱の中に持ち込んでいるものが書いてあったって、確かめようがないからそれが本当かどうかもわからない。そういった“リアリティ”を巡っての展示とも言える。

HIVのウィルスが混入されてる血液を「このウィルスは空気感染しません」という言葉を付けて展示した時も、それも書いてあるだけだから、見ている人に本当のところはわからない。でも人って書いてあればものすごく恐れるし、書いてなければ「何かどう見ても血っぽい液体だな」ぐらいの感じでとらえる。それは友人とか家族とか、会社の同僚に、何かを“告白”された時も、そうなのかもしれない。でもその一方で、それが本当かどうかっていう判断は、言葉だけで行っているわけではなくて、同時に言葉以外のことからもキャッチしているので、「これ嘘だな」とかも感じる能力もある。だから僕はコンセプトの提示、というような展示はやりたくないんです。

「バ ング ント」も箱の中で時々ゴソゴソって音がするだけだから、何かの仕掛けを入れておいて、時々ゴソゴソって動かせば人がいる風に見せられるし、演劇というのはそういう仕掛けをいっぱい使うわけです。これによって人がいるということにするとか、死んだということにするとか、この人は幽霊ということにするとか。そういう仕掛けや装置でリアリティを与えるとか、言葉でリアリティを与えるとか、映像でリアリティを与えるとか、人が実際にいてリアリティを与えるとか、人が実際にいることと言葉の組み合わせでリアリティを与えるとか……色んなリアリティの与え方があると思うけど、そういうことを巡っていっぱい色々考えます。 - 箱の中に閉じこもっているだけの展示なのに、コミュニケーションのこと、生と死のこと、現代美術のやっていること、現代社会のあり方など、色んなことが瞬時にシンボリックに頭の中を駆け巡ってしまう。そういうパフォーマンスをひとつの言葉で説明するのはとても難しいですよね。飴屋さんの作品は舞台にしても、ライブにしても、飴屋さんの感覚を見ている側がそのまま受け取るような表現なので、言語で解釈して説明することが野暮な気がしてしまいます。

- 言葉で説明できないと言うと逃げみたいな感じになるところもあるから、「言葉じゃないよね」とか言うのは好きじゃない。言葉にすることも大事だし、喋ることも大事だと思っている。けど、自分が何かやる時は、基本的にはすごく複雑なこと、何かが多層的になっている感じをやりたいので説明するのがどうしても難しくなる。

そういう多層的な感じというのは、音楽が好きというのと繋がっていて、音楽ってひとつの音が鳴っている状況はほぼあり得なくて、必ず何かの音が複合的に鳴っている。聖徳太子が何人もの声を同時に聞くとか言うけど、音楽の聴き方って誰でもそういう聴き方をしているでしょ。ベースが鳴って、ギターが鳴って、ドラムが鳴って、歌があって、みたいな。歌ものだったら、言葉もあるしね。それを同時にとらえて複合的に聴いていると感じるということは、一方でバラバラに聴いているということでもある。で、「このベースいいね」って言ったりする。そういう感じのことをやりたいんだけど、そのバランスの加減を図っている瞬間はどうしてそうなるのか理由を聞かれても絶対にわからない。ミキシングの時に「ベースのボリュームをちょっと下げた理由は?」って聞かれても、それはまあ、後づけで、言おうと思えば言えるけど……みたいな感じでしょ。と言って、それを、センスです、で片づけてもちょっと違う。 - 実際に、飴屋さんが演出する舞台からは、作曲行為と演奏行為が同時進行しているようなムードが漲っています。ライブでミキシングする様子も含めて見せるライブというか、音楽で言えばダブやライブ・エレクトロニクスみたいなつくり方をされているんだと思います。

- 多分、そういう風に見たほうが、楽にもなると思うけど、言葉があるものは意味が強いからバランスがそっちに傾くので、とにかく何とか「解釈しよう」と思って見てしまう人もいて、そうなるときっとしんどいものがあるだろうなとは思います。

- 飴屋さんはいつ頃から音楽をつくり始めたのですか?

- いや音楽をつくっているという自覚なんてないです。今さら卑下するつもりはないけど、「自分は何にもできない」という気持ちが本当に強い。だから、音楽をちゃんとやっている人をすごく尊敬しているし「いいなあ」って思う。役者さんも、ちゃんとやっている人を見ると「いいなあ」って思う。だから自分が音楽をやっているなんておこがましいって感じです。でももう歳も取ったし、そういうことはあまり考えないようにして、自分で決めてもロクなことはないから、全部、人に決めてもらおうと(笑)。人に決めてもらうのはズルイのかもしれないけど、表現ってどうしてもある意味少しイヤらしいところがあるじゃないですか。自分で何かをつくって「これには価値があります」ってお金を取るみたいな。とてもじゃないけど、自分で「僕の音楽、お金払って聴いて」みたいなこと言えないですから。だから、誰かに「これをやって」「それでいいからやって」と決めてもらわないととてもできない。

- 飴屋さんのソロライブとかあり得ないですか(笑)。

- あり得ないです! 役者さんとかも、根本的にはちょっとイヤらしい仕事でしょ。あるイメージを自分なんかが体現して、人にお金もらおうとか、ましてや感動してもらおうとか、「何様だよ」みたいな(笑)。そういう意味で、いわゆるスターと呼ばれる人は本当に次元が違ってすごいなと思います。「俺を見ろ!」みたいに言えちゃうわけでしょ。これは全然悪口じゃなくて、たとえばベンジーさん(浅井健一)のライブに行くと、出て来ていきなり「ハローベイビー!」みたいな感じでやれちゃう。これができるからスターになれるんだ、すごいなって。僕はそうしても「あ、どうもスイマセン」としか言えないので……(笑)。まあ、「価値があるかを決めるのはやっぱり他人だな」とつくづく思います。だから他人が「やれ」と言ってくれているうちはやるし、話が来なくなれば生きていくために何か職を探して働いて食べていくだろうと。それは自分が決めることではなく、他人が決めることという気持ちはすごく強いんですよね。

- アーティストの創作に対する姿勢というよりも、それはつまり飴屋さんの人生観そのものですよね。そのような人生観には、ペットショップを開くなど、動物たちと過ごしてきたことが影響しているのでしょうか?

- 小さい頃から動物がすごく好きで、身の回りに絶えず動物がいたからそういう育った環境も影響していると思います。動物が絶えずいるというということは、生き死にをいっぱい見るということ。生き死にも見るし、発情して交尾して卵を産む過程とかもいっぱい見るから。魚とか昆虫とかが一番顕著だけど、当然のようにかなりの数が死ぬことを前提にシステムが組まれているでしょ。死が当たり前のことになっているのを見てしまうし、自分が初恋をする前に、コオロギの交尾とかいっぱい見てしまう。だから、自分が思春期になっても、恋愛感情が沸いてきても、「あー、これが発情期か」みたいな(笑)。だから、そういう意味では、まともに恋愛とかしたこととかないと思う。

- 全体を俯瞰して見る癖がついている?

- 俯瞰は必ずしますよね。それが自分のバランスだと思うけど、だからといって別にニヒルなわけではなく。俯瞰して「だから意味がない」とかっていう気もなくて、ちゃんと半分はそのことに強くとらわれている。ご飯とかも全く同じですよ。ちゃんと食べたいって思うし、美味しいものが食べたいとは思うけど、でもそれはいつも半分であって、もう半分は、食べて消化してウンチになってということを考えている。好きになった相手とデートしていたとしても、胃の中とかがすごく気になる。「ああ、彼女が10分前に食べたハンバーガーが今胃の中でどうなっているんだろう」とか、「その胃がここにあるな」ということは絶対に忘れない。半分は夢中になれないというか、なりようがないという感じです。

- じゃあ、他人の恋愛とかはすごく精神的な部分が肥大化しているように見えるのではありませんか?

- まあ、見えますよね。でも一方ではちゃんと気持ちはわかるというか、決して無意味に見えるとかバカにみえるということはない。「人間の場合はそうなるよね」っていう感じ。でも一方で「虫はそうなんないよね」とも思いますけどね(笑)。そのことだけに夢中になると、意味とか価値がすごく肥大化するけど、それについてはすごくおこがましい感じがいつもする。

自分の子どもが死ぬことに例えるのが一番わかりやすいけど、そんなことがあったら当然、僕はすごく泣くし、ものすごく悲しいと思うに決まっていて、そこは全然ニヒルじゃないけど、でももう一方で、自分の子どもの命にそんな特別な価値などあるはずはないということもわかっている。そうでなかったら、今朝食べたタラコに申し訳なさ過ぎる。生物は個ではなく、種同士の関係の中で、一定数死ぬことを前提として当然あるんだから、「個が死んだからといってどうってこない」ということはちゃんとわかっていたいという気持ちのほうが強い。その上で、意味などぜんぜん無いものに、意味を与えながら、強い感情を抱きながら生きていくのが人間なんだ、と思います。 - そういう自然と近い感覚があるかと思うと、飴屋さんは最先端の技術も普通に使われていますよね。先ほど仰っていたYouTubeの使い方も、超現代っ子っぽい。

- そうですね、そういう新しいものは好きですよね。「吾妻橋ダンスクロッシング」でやったパフォーマンス「顔に味噌」(国籍、職業、年齢などが異なる色々な20名の出演者がパフォーマンスしながらつぶやく)は、自分の中では“Twitter演劇”って名付けているんですけど(笑)。

- そういった直感で行われるパフォーマンスに対して、舞台表現としての意味を求められることについてはどう思われますか。

- 自分がつくる時にも頭の中がそうなることがあるんですけど、「コレとコレによってコレが描けそう」「コレはこういうことで伝えられそう」みたいな。でもそこまでだとつまらないから、そうなることをすごく避けて行動していますね。「コレが言いたい」みたいなことだったらわざわざやる必要はないし、もうちょっとそうじゃない回路でつくったものじゃないと、「ふうん……」みたいな感じで終わってしまう。僕は散歩中に気になるものを携帯で写真を撮ったりしながら歩いているんだけど、「何でこれを自分は良いと思ったんだろう?」っていうのはほとんど説明不可能だけど、でも確実に、自分が今これをいい、面白いと思った感触は確かにある。そういう回路の方を大切にしたいと思っています。

- そういう飴屋さんの感受性を、他者との共同作業を通して具体化させていくわけですが、そのプロセスに興味があります。例えば、『4.48 サイコシス』ですが、これは客席と舞台を逆に使って、客席でパフォーマンスを展開されていました。ロビーにはバイクが半分沈んでいる血のプールのインスタレーションがあり、客席と舞台の間にも赤い血の池があった。音響担当は音楽の現場で活躍されているエンジニアのZAKさんで、出演者は山川さんを含めて俳優ではない人たちがほとんどでした。一緒につくる人にどうやって飴屋さんのつくりたいもののイメージを伝えているのですか。

- 何にも伝えないですよ。例えば、今回の『サイコシス』で天気予報を読んでいる彼女は、稽古も半ばくらいになった頃に「どうしても出たいんです」ってメールが来た。池に沈んだ電話ボックスの中で電話しているサラリーマンみたいな彼も、「9月で会社辞めたんで、稽古場に遊びに行っていいですか?」ってメールが来て出ることになった。当たり前だけど、彼らが、そう動かなかったら、来なければああはなっていないわけだから、最初に何かイメージがあって伝えているわけではないんです。よく「飴屋のイメージ」みたいなことで語られることが多いのですが、決してそうではない。彼らが来たからそうなったわけで、違う人が来ていれば全く違うものになっていたと思う。いつもそういう答えの出し方だから、自分のイメージがどうのとか全く思わないです。

- そうすると『サイコシス』はどのようなプロセスでつくられたものなのですか。

- 制作の人から何日から稽古場を押さえましたとメールが来たので、それは使わないと悪いと思って、稽古の1日目はひとりで稽古場に行って台本読んでいたんです。でも僕は本当に文字で台本を読めない人で、読んでいても眠くなっちゃうだけで何が書いてあるかさっぱり判らない。でも台本読んだ上で、それで、出たいと言ってくれてる人や、来てくれそうな人に声を掛けたりして少しずつ人を集めて、とりあえず読んでもらう。

- まず役者さんにやってもらって、それを見ることから始めるわけですね。

- それを見たら次のことが自然に出て来るだけで、プランは何にもないんです。気象情報を読む彼女も、出たいと言われたら、なるべく出してあげたいと思って台詞を読んでもらう。でもどの台詞を読んでもダメだった。この、なんかダメということはわかるんです、自分にも何らかの判断ラインがあるので。でも山川さんが彼女を見て、アナウンサーみたい、と言ったので、気象情報を発語してもらったらすごく良かった。「じゃあ、お天気アナということで」みたいな感じで決めていくわけです。稽古が始まって最初の1か月ぐらいは、『サイコシス』っていうものが、いったいどうなるか、確かめながら探っている、という感じです。

- そのように探っていって、本番直前のギリギリ最後のところまで調整している?

- そうです。最後まですごく調整しますし、最後のほうにならないとわからないことのほうが多いですから。だから稽古期間が半年あれば、また変わるだろうし、もっとあればまた変わる。そのプロジェクトを決めるのは制作の人なわけで、今回で言えば2〜3か月というのが与えられた期間だったので、その間毎日考え続けて、気付いたことでつくっていきます。これも例で言うと、「サイレンス」というト書きがあったのですが、ト書きだけど、この「静寂」という言葉は音として発語されたがってる、ということに、ある日、気付くわけです。そういうことのための時間が3か月だったら3か月分あるという感じです。ですから、作品ごとの全体像がわかるのはいつも初日直前です。

- 例えば1年間あって途中で3回発表するとなると、すべて違う作品になるということですよね。

- 自然に違う作品になりますよね。ある町に引っ越して、その町の色んなことが自分にどう見えるのかっていうのは、1週間と1か月と3か月では全然違うじゃないですか。その町がわかるための時間って絶対に必要だから。台本と1か月付き合えば、引っ越して1か月目の自分、3か月なら3か月分の自分みたいな、そういう感触に変わっていく感じで、作品が自然と変わってくるということです。

- 開場直後にロビーに展示されていた血のプールの周りを、子ども(飴屋さんの娘)が走り回っている仕掛けもあったそうですが、そういうことも直前に決められたということですか。

- 子どもが走るのは僕が決めたことじゃないです。勝手に走り始めただけで、よく回ってるなあと思って見ていましたけど(笑)、本当にグルグル回っていましたね。

- そういうことも含めて、全然問題ないということですよね。多分それを見た人と見ない人とでは、作品の印象も違うと思います。

- ああ、そうか。そうですよね。そういうものだと思います。僕はあんまり演出席って設けないんだけど、演出席って考えてみると本当に奇妙なものじゃないですか。だって、その席で見られるお客さんは本当にひとりだけで、残りは全部違う距離と角度から見ているのに、その席から見て「もうちょっと右」「そこでオッケー」とか言っている自分は何なんだって思うんですよ。そういうところは映画と決定的に違う。他人はもう全然違う角度から見ていることとかも全部前提にして、なぜか良しとしていくようなものが演劇だと思います。

- 『サイコシス』の台本を役者に読んでもらったときに何か感じたことはありますか。

- いや、とにかく内容がよくわからなかったけど、ただ、“声”のことがすごく……まあいつも気にしていることですが、いつも以上に気になりました。声のバランスみたいなこと。山川さんの心臓の音も大きいし、コオロギの声も結構重要だったから全体のバランスが最後まで難しかったですね。コオロギは1日だけあまり鳴かない日があって、超焦りました。なんで鳴かなくなったのかよくわからなくて、本番が始まってから「アレ?今日は鳴いてない」って(笑)。

- あれは本物のコオロギを使っていたんですか!?

- そうです。本番中に「鳴いてないから何とかして!」ってスタッフに言って(笑)、慌てて楽屋に残ってるコオロギを取りに行ってもらって増やしたりとか。本番が始まるまでどうなるかわからないんですよ。もうコオロギだけは完全なコオロギ任せですから、その日の湿度やシーンの明るさや音なんかで鳴いたり鳴かなかったりするのに任せているんですよ。でも任せていながらも「いくらなんでも今日は鳴き過ぎだろう!」という日があって(笑)。その日は「スイマセン、ちょっと減らしてください」と本番中にスタッフにお願いして数を減らしたり。

- てっきり録音されたコオロギの鳴き声を音響のZAKさんがライブでミキシングしているものだとばかり思っていました。客席と舞台を逆転させていたので、音響装置も客席側につくってありましたが、そういう装置プラン全体についてはZAKさんが担当されたのですか。

- そうです。そのことは今回の舞台ですごく大きな位置を占めています。血の池に水中スピーカーを仕込んで、そこからも声を流すようにして山川さんの台詞の声をすごく多層的にしたり、ZAKさん自身も自分でいくつか音を出したりしています。ZAKさんや照明の高田政義さんに関しては、ほとんどお任せです。高田さんが「今日はちょっと新しい光のプランを考えたんですけど」って言ってきたら、「あ、じゃあ、本番で見ますから」って感じです。

- 基本的にワーク・イン・プログレスなわけですね。

- と、言うんですか? 水中スピーカーから、山川さんの声と同時に、不思議な楽器の音が混ざってるんですが、それが何の楽器の音かはZAKさんが考えてやっているので、知らないですし。

- 『サイコシス』を見た時に思ったのは、テキストを追いかける必要がないというか、冒頭のシーンがあればそれでいい、途中のあのシーンがあればそれでいいという印象がありました。

- ああいう現代劇の翻訳ものは台本を簡単には変えちゃいけない縛りがあって、原則としてカットしちゃいけないし、構成のチェンジもダメだったから正直しんどいなあと思いました。「これをこのまま全部セリフにするの?えーっ!?」みたいな、苦行のようなものだったんだけど、その苦行の中でこそ、自分の中に出て来る感覚というものもあるから、それがそのテキストをやる意味なんじゃないかと。それは平田さんの『転校生』をやったときも同じで、女の子が落下するシーンやあのエンディングも、その苦行にみんなと一緒に潜っていった結果、稽古場で自然発生的に出て来たもの。逆に言うと、「こんな台本わけがわからん」というところから始まって、その苦行の結果、そういうシーンが出来てからは、本当は台本の行間に、そういうことが最初からすべて書いてあったんじゃないかと思える。

- 飴屋さんのそういう感覚を受け取る感じは、演劇を見るというより、格好いい音楽を聴く時やライブを観ている時の感覚に似ています。

- 良い音楽って、最初の音が鳴った瞬間にだいたいわかるでしょ。僕は音楽もあんまり通しで聴かないんだけど、通して聴かなくてもいい音楽は、すぐにわかる気がします。昔、状況劇場で音響を担当していた頃、NHKのレコード室に出入りしていたことがあって、そこにあった何万枚のレコードを自由に聴くことができたんです。あらゆるジャンルのものを、ほとんど全部針を落としたけど、曲の最後まで聴いていたら全部聴けないから、LPに針を落として、ボンボンボンと初めの方だけ全部聴いていった。でも、強度のある音楽は針を落とした瞬間にもうわかる。まあ、演劇は最初だけでオッケーというわけにはいかないので、最後までもっていかなくちゃいけないから、結構大変ですよね。

でも一方で、ムダに見えるようなことも含めてすべて込みであっていんじゃないかと。僕は動物と付き合っているからかもしれないけど、そういう無駄っぽい時間に意外と耐えられるんです。3歳の娘との散歩も3時間とか5時間とか長いんですよ。その間、ずーっと自分の立ち位置を取り続けなきゃなくちゃいけない。離れすぎれば危険だし、近すぎると影響を与え過ぎちゃうので、適切な距離を取りながら、どの位置から見るかをずーっと決め続けてる。そういうのは稽古中と何にも変わらなくて、子どもとの散歩に集中してクタクタになる(笑)。で、その中で面白い瞬間って本当に少ないけど、でも僕はそういう時間には意外と耐えられるんですよね。 - お子さんとの散歩のお話を伺っていても思うことなのですが、飴屋さん自身が身体を使って色々なことを感じるセンサーのような状態でいながら、同時に、飴屋さんの表現領域の中にいるお子さんや観客といったすべての人物もまた飴屋さんのセンサーのサテライトになっているという共感関係があるように思います。

- そういうことなのかどうかはわからないけど、感覚的に言えば“自分”が本当に無いという感じなんです。稽古場でも、ずっと他人のことを考えているだけ。そんなに大したことを考えているわけではないけど、いつも他人のことを考えている。まあ、人が好きなんだと思いますが、人に限らず全てが好きなんですけど。その人のこととかを考えているだけで、「自分が○○したい」というのは本当に何にもないんです。でも、「演出家」という役割上、決定権をもらっているから、自分が決めるのはおこがましいけど、例えば「ここに○○さんが座ったほうがなんかとてもステキ」ということでその決定権を行使していく。だから、僕にとっては○○さんのことでいっぱいになるという時間が過ぎていくだけで、「自分」という意識は全くないんです。そういう意味で、自分が特に何かすると思っていないから緊張もしないし、その時間は一生懸命その人のことを考えようと思っているだけなんです。

- 稽古場にはお子さんをずっと連れてきていらっしゃったそうですね。

- 最近、お芝居の台詞をとにかくすごく覚えていて面白いですよ。覚えている台詞は、多分彼女にとって何か印象的な台詞なんだと思いますが、一番最初に「論理の海に溺れてる!」って叫んだ時には「何でそれなんだよ」って(笑)。彼女の中に何かのバロメーターがあるのだとは思いますが……。「ねえ、人が間違った体に生まれるなんてこと、あると思う? ア・ローング・サイレンス」とか、昨晩も言われました、枕元で(笑)。

飴屋法水

強度あるリアリティを用いて

舞台を演出するアーティスト

飴屋法水

飴屋法水Norimizu Ameya

1961年生まれ。78年、アングラ演劇の中心的存在だった唐十郎主宰の「状況劇場」に参加し、音響を担当。84年「東京グランギニョル」を結成し、カルト的な人気を博す。87年「M.M.M」を立ち上げ、メカニックな装置と肉体の融合による『スキン/SKIN』シリーズでサイバーパンク的な舞台表現を固める。

90年代は舞台から美術活動に移行しながらも、人間の身体に一貫してこだわり続け、輸血、人工授精、感染症、品質改良、化学食品、性差別などをテーマとして扱い、「TECHNOCRAT」という名のコラボレーション・ユニットの一員として作品を制作。95年、ヴェネツィア・ビエンナーレに「パブリック ザーメン」で参加するが、その後美術活動を停止。同年、東京・東中野に「動物堂」を開店し、様々な生物の飼育と販売を開始した。97年に出版された『キミは動物(ケダモノ)と暮らせるか?』(後の文庫化では『キミは珍獣(ケダモノ)と暮らせるか?』とタイトル変更)は、様々な珍獣の特徴や飼育に関する情報を提供しながらも、それだけにはとどまらず、飴屋が数々の動物と生活を共にする中で見えてきた人間や動物についての数々の考察を含んでいる。

2005年には、それまで休止していた美術活動を、「バ ング ント」展で再開。「消失」をテーマとしたこの展覧会のメインとなる作品は、飴屋自身が閉じ込められた1.8メートル四方の白い箱。最小限の通気のみが許された箱の中の闇にこもる飴屋と、外部の人間のコミュニケーション手段はノックのみ。24日にわたる会期を、飴屋は必要最低限の水や流動食を携え、箱の中で過ごし、他者には見えなくなった自らの存在を作品の本質的構成要素とした。2007年、静岡県舞台芸術センター主催「SPAC秋のシーズン2007」では、演出家として演劇活動を再開。オーディションで選ばれた静岡県内の現役女子高校生18人を起用した『転校生』(平田オリザ作)で好評を博した。

日本に移住した外国人を起用した『4.48サイコシス』、夢の島を舞台にしたロメオ・カステルッチとのオムニバス野外劇「じ め ん」など、4年連続でフェスティバル/トーキョーに参加。2012年に大分県国東半島をフィールドワークしたツアー・パフォーマンス『いりくちでくち』(テキスト・朝吹真理子)を発表。演劇活動に加え、現代美術のアーティストや音楽家などと組んだ実験的な活動を展開。2013年に東日本大震災で被災したいわき総合高校総合学科の生徒たちとつくった『ブルーシート』を発表し、第58回岸田戯曲賞受賞。

聞き手:アート倉持

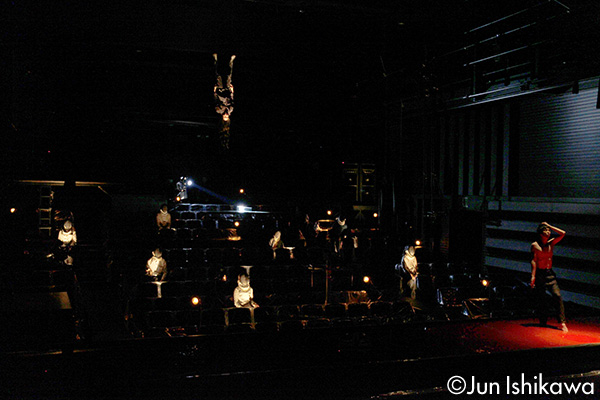

フェスティバル/トーキョー09春プログラム

『転校生』

(2009年3月26日〜29日/東京芸術劇場 中ホール)

制作:静岡県舞台芸術センター「SPAC」

作:平田オリザ

演出:飴屋法水

https://www.festival-tokyo.jp/09sp/program/transfer/index.html

Photo: Jun Ishikawa

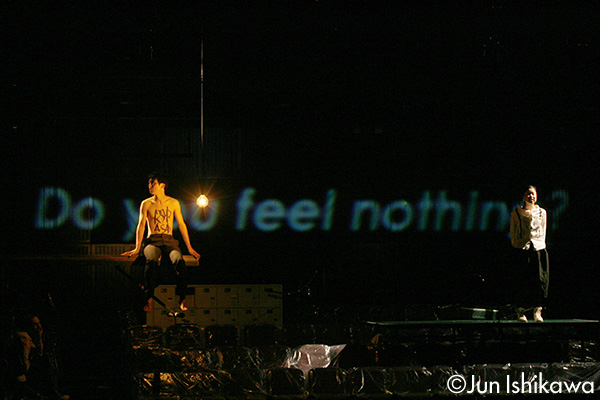

フェスティバル/トーキョー09秋プログラム

『4.48 サイコシス』

(2009年11月16日〜23日/池袋あうるすぽっと)

作:サラ・ケイン

演出:飴屋法水

Photo: Jun Ishikawa

この記事に関連するタグ