- 最初に経歴から伺いたいのですが、何年生まれですか。

-

1965年に東京都調布市で生まれました。

- 蜷川さんが1935年生まれですから、親子ぐらいの年齢差です。そもそも中越さんは俳優出身だと聞いていますが、どのようにして蜷川さんと出会い、どのようにして舞台美術の道に進まれたのですか。

- 小学生のときから児童劇団に所属していて、蜷川さんが『王女メディア』を初演したときに、平幹二朗さんの子ども(メディアの息子)役でオーディションに受かり、初舞台を踏みました。小学校6年生、12歳の時です。蜷川さんはまだ42、3歳でしたし、今の芝居のつくり方とは違うので、伝説の稽古場では怒ると灰皿とかが飛び交っていた時代でした(笑)。

- 1978年ですね。資料で見ると、『近松心中物語』(79年)、『ロミオとジュリエット』(79年)、『NINAGAWAマクベス』(80年)、『元禄港歌』(80年)、『南北恋物語』(82年)、『王女メディア』アテネ公演(83年)・フランス公演(84年)、『NINAGAWAマクベス』アムステルダム公演・エジンバラ公演(85年)とニューヨーク公演・バンクーバー公演(86年)、『テンペスト』86年)にも出演されています。

- そうですね。『王女メディア』に出た後、演出助手の人から「次にコレやるから出てみない?」って感じで、呼んでいただいていました。中高生のときには将来は俳優になろうかとも思っていたのですが、建物がダイナミックに動く『近松心中物語』(舞台美術:朝倉摂)や、舞台全体が巨大な仏壇になっている『NINAGAWA マクベス』(舞台美術:妹尾河童)のセットを見て凄いなと。子どもなりに舞台空間というものに興味を持つようになりました。もともと絵を描いたり、モノをつくったりするのが好きだったこともあり、大阪芸術大学に入りました。でも、当時はまだ舞台にも出演していましたし、このまま俳優としてやっていこうか、スタッフになろうか、迷っていました。

- 芸大で舞台美術を学ぶことについて、蜷川さんと相談しましたか。

- 相談というか、芸大を受験しますと言ったら、「何やるの?」と。舞台美術に興味がありますと答えたら、「へー」ってそれだけ(笑)。大学2年生のときに学校の代表として「日中舞台美術学生展」(85年)に『カリギュラ』のセット模型を出品したので、新宿の展覧会を蜷川さんに見に来てもらいました。真っ黒で、両サイドを階段にして、真ん中に鏡を置いて蜘蛛の巣みたいに天井に金網を張ったプランでした。その後、大学4年生のときに、舞台美術をやってみないかと、蜷川さんに誘われました。それが僕と同世代の宇野イサム君が書き下ろした『虹のバクテリア』(87年)でした。

- デビューは大学生のときだったんですね。驚きました。すると、中越さんの舞台美術の師匠というか、指導者はどなたになるのですか。

- 学校では宝塚とかTVの美術をやっている先生の授業を受けただけなので、舞台美術の師匠はいません。敢えて言えば蜷川さんです。現場のことは多くのスタッフから学びました。当時、大阪芸大には南河内万歳一座の内藤裕敬さんや、劇団☆新感線のいのうえひでのりさんがいましたが、そこに入ることも思いつかなかったので、学生劇団で経験を積んだこともありません。先生には秋浜悟史さんもいらっしゃいましたが、「蜷川さんのところにいるのか」って言われて。その時はまだ別にいたわけじゃないんですが(笑)。

- 『虹のバクテリア』では、古びたアパートの共同流しで登場人物たちが交錯します。ベニサン・ピットの空間全体がリアルなアパートの部屋になっていて、観客はその部屋から共同流しの出来事を覗くという仕掛けでした。照明は原田保、音響は井上正弘、舞台監督は明石伸一と、その後ずっと蜷川さんを支えてきたスタッフが名前を連ねています。

-

アパートの話しだから、アパートの形をつくれるようなプランはないかと蜷川さんに言われました。それで客席をつくらないで、アパートを客席にするとどうなるかと……。当時は図面もあんまり書けなかったので、戯曲を読んで、イメージを半立体の絵にしました。ここにこんな部屋があって、センターにみんなが集まる場所があってと説明し、日大芸術学部の学生や俳優のみなさんに手伝ってもらって劇場に直接作り込んでいった。

同じ年に宇野君の『ギプス』もやりましたが、舞台をコンクリートっぽい感じにしたいとか、漆喰の壁のようにしたいとか。イメージがあってもつくり方がわからない。それで俳優座の舞台美術部の職人さんのところへ習いに行きました。普通はあり得ないと思いますが、蜷川さんのスタッフですと言うと、みんな快く教えてくれました。 - ニナガワ・スタジオの正式メンバーになったのは、いつですか。

- 『ギプス』のときに、いつのまにかメンバー扱いになっていました。当時はまだ大阪芸大の学生でしたが、ほとんど東京にいたため学校に行けなくて、結局、留年が決定したので、4年生の12月に辞めて東京に戻りました。

- ニナガワ・スタジオでは、若いスタッフや俳優と蜷川さんによるさまざまな実験が行われていました。旗揚げ当時はGEKISHA NINAGAWA STUDIOと名乗っていましたが、第1回公演の『稽古場という名の劇場で上演される三人姉妹』(84年)、ヤング・ニナガワ・カンパニーに改称して発表した『1991・待つ』(ヤング・ニナガワ・カンパニー構成、蜷川幸雄・高山直也・井上尊晶共同演出)など、印象的な作品があります。

- 『待つ』は『1992・待つ』『1993・待つ』などいろんなヴァージョンがあります。俳優が好きな作品を選んでエチュードをやり、オーディション形式で面白いものをピックアッップして構成するのですが、初日ギリギリまでどうなるかわからない。アクリルの箱に俳優が入るとか、グラインダーを使って火花を散らすとか、みんなニナガワ・スタジオで実験的にやったことです。狭い空間だとナマの素材が効果的なので、土を敷き詰めたりもしました。200人ぐらい入る客席を半分に減らして、後は全部舞台にしていろいろやりましたね。

- デビューした翌年、88年には、3作目にしてスパイラルホールで上演された『ハムレット』の舞台美術をまかされています。ハムレットをひな祭りの夜の幻想として描きたいというのが蜷川さんのコンセプトで、舞台全体がひな壇になっていました。戦国時代にはじまり芝居が進むに連れて現代になっていくのですが、ひな壇が階段状のセットに転換する。衣装もどんどん変化するという面白い仕掛けでした。

- 初めてちゃんとした模型を作りました。段取りが悪くて、何日も徹夜したのを覚えています。教科書があるわけではないので、いろんな人に聞きながら具体的な図面の描き方などを学びました。現場ではみんなに子ども扱いされていましたけど(笑)。実は『貧民倶楽部』(86年、舞台美術:朝倉摂)のときに、蜷川さんから台本と劇場の図面が大阪の寮に送られて来て、ちょっとプランを描いてみろと。試されていたんだと思います。それで翌年の『テンペスト』で演出部として初めてスタッフを手伝わせてもらってプロの現場を学びました。舞台監督は明石さんで、舞台転換もやりました。

- 中越さんは、12歳で蜷川さんに出会って以来、特別な演劇体験をされて舞台美術家になられましたが、その影響についてどのように感じていらっしゃいますか。

- 最初から蜷川さんの演出の美術は凄いと、子どもなりに思っていました。でもそういうものばかり見て育ったので、それが当たり前で特別という感じもありません。だから、学生時代も『カリギュラ』みたいなデザインをしていたんだと思います。

- 俳優だったことが舞台美術家としてプラスになりましたか。

- 舞台美術はショールームではなく、実際に俳優のみなさんが動いて成り立つものです。俳優さんが動きやすいか、使いやすいかというのはどことなくわかります。蜷川さんが野田秀樹さんの『白夜の女騎士』を演出したとき、舞台上に巨大な富士山を出すことになったのですが、どうしても傾斜が急になる。俳優が登ったり降りたりするので、出演者が「怖くて嫌だ」って。通常は舞台監督が俳優と舞台美術家の仲を取り持つのですが、僕は彼らの気持ちが何となくわかるので、直接話をして調整することがあります。

- 資料を拝見すると、演劇以外のコンサートや小規模な作品を含めると、中越さんが手掛けた蜷川さんの舞台美術は110本もあります。もう一心同体ですね。

- 昔は年2〜3本ペースだったのですが、70歳を過ぎてから蜷川さんの演出本数が増えているので、今は専属みたいになっています。他でもっとやればと言われますが、物理的に難しいです。1週間初日がずれていればやりますが……(笑)。

- 80年代の商業演劇は朝倉摂さん、90年代初めの『テンペスト』『さまよえるオランダ人』は鈴木俊朗さんも手掛けていますが、90年代後半からはほとんど中越さんですね。

- そうですね。いろいろ言いやすいんだと思います。具体的に説明しなくても「あの時のあんな感じ」と言われれば感覚的に理解できるので。でも、若いときにはケンカまではいきませんが、悩んだことはありました。昔は、蜷川さんが本や資料を持ってきて、僕の自宅でお互いの資料を見ながらああだこうだと打ち合わせしていたのですが、会いたくなくて居留守を使ったこともあります。有名な話しですが(笑)。

- 蜷川さんは画家を志していたことがあるぐらい、ヴィジュアルにこだわりのある演出家です。舞台美術のプランを稽古途中で変更することも多いです。大変ではありませんか。

- 蜷川さんは舞台美術をやらないのですか、と聞いたことがあります。それぞれの専門性があってそっちのことはわからないし、自分だけでつくってもつまらないと。蜷川さんが出すヴィジュアル・コンセプトに対して、僕が何か提案して、それをまたいろいろ掛け算していくことが面白いと言われました。

- ヴィジュアル・コンセプトはどのように伝えられるのですか。

- ラフスケッチがあったときもありますが、今は何となくですね。それを聞いて、具体的につくっていって見てもらう。それで、思っていることと違うのかな、というところを考え直すという感じです。稽古場にセットを仕込んで稽古しているときに変えたいとなることもあります。最近はジャズセッションのように稽古場で芝居を立ち上げていくことが多いので、舞台美術のプランも現場でつくることが増えました。蜷川さんは、「最近のスタッフは何でもできる」と言いますが、何でもできるわけではなく(笑)、「とりあえずこういうのが必要になるんじゃないか」と現場のスタッフとマメに相談して準備するようにしています。現場のスタッフも多くの作品に携わっているので、先見の明もすごくありますし……。

- 現場でプランをつくるというのはどういう感じなのですか。

- 例えば 『わたしを離さないで』 (カズオ・イシグロ原作、倉持裕脚本)では、基本となる教室のセットをまずつくり、他のシーンは稽古をしながら、この場では学校にある物をいっぱい載せて視聴覚室の密室さを出したり、開放的な所では舞台奥まで沼地の床を敷いたりといった感じでその場でプランをまとめていきます。

- 最近の舞台美術に可動式(ワゴン)が多いのは、演出方法が変わった影響もありますか。

- そうですね。昔は『近松心中物語』のように一杯セットを組んで、中の物が変わっていくという仕掛けでしたが、今は全体が変わる、動く物が多いと思います。例えば『ムサシ』(井上ひさし作)では、お寺も竹林もみんなピースに別れていて、動きます。稽古が始まる直前なのに台本がオープニングしかできてなくて、お寺と竹林、お寺は能舞台のような橋がかりの建物というト書きの指定しか手がかりがなかった。それで、バラバラにしておけばいろいろ形も変えられるという苦肉の策でしたが、オープニングでは各ピースが組み上がり、構築されていくというヴィジュアルになりました。それと、舞台に奥行きのあるさいたま芸術劇場を拠点にするようになって、奥からものが移動するロングとズームのような美術が増えたように思います。

- 『ムサシ』は、結果的に素晴らしい舞台美術になりましたよね。

- 井上先生が執筆中に、みんなで自宅に伺ったんです。舞台美術についてお話したら、ニコニコしながら「ここなんですよ」と。見ると、長い外廊下があって、そこから竹林が見えて、その時ちょうどサァーッと風が吹いて竹林が揺れた。そういうこともプランをつくる上でのヒントになりました。

- さいたま芸術劇場では、98年から蜷川さんの演出によりシェイクスピア全37作品を上演するシェイクスピア・シリーズを行っています。第1弾が『ロミオとジュリエット』で、来年1月の『リチャード二世』で30作目になります。2作目の『十二夜』を皮切りに、8作目の『マクベス』以降はほとんど中越さんの舞台美術です。中でも『タイタス・アンドロニカス』(2004年)の純白の作品がとても印象に残っています。衣装も純白で、そこに赤い糸でつくられた夥しい血がほとばしる。

- シェイクスピアだからこうという方針があるわけではないですが、絵画のドロップ(背景幕)を使うことも多いです。『タイタス』の時は、ヨーロッパに行くついでがあったので、参考になればとひとりでローマに寄りました。ローマの象徴といえば狼なので、お土産物としていろいろな色の小さな狼の彫像を売っていた。それで、蜷川さんに白い狼を買って帰りました。そうしたら、「セット、白にするか?」って(笑)。もともと白くしたいと思っていたのかもしれませんが、狼もそのまま巨大にしてディテールをつけて舞台美術に出しました。

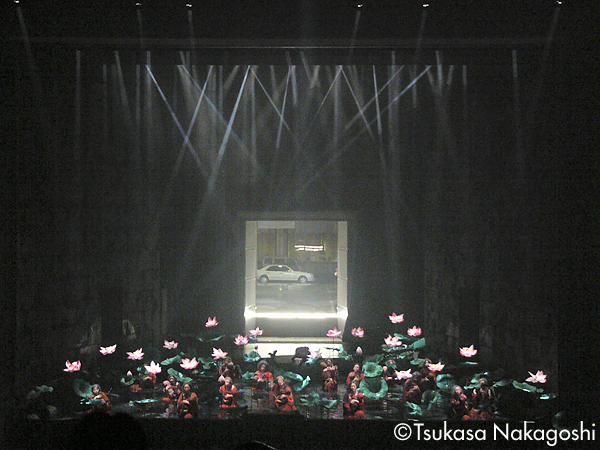

- 蜷川さんの舞台には大掛かりな仕掛けを使うものもたくさんあります。例えばシアターコクーンで上演した大竹しのぶさん主演の『メディア』(2005年)は舞台全体に水を張り、巨大な蓮の花が一杯に咲いた舞台で演じられました。あんな水浸しのメディアは見た事がありません。あのアイデアはどこからきたのですか。

-

ある日、大竹さんが水の中をビチャビチャ歩いている夢を見たんです。その話を蜷川さんにしたら、最初は大変だから無理だろうと言われていましたが、何日かして「蓮池みたいなセットはどうだ?」と。蜷川さんは昔から蓮が好きで、『グリークス』(2000年)でも使っています。

床をすべて水で覆うのは蜷川さんも初めてだったので、稽古場に水槽を作って、本番と同じような水舞台を組みました。水温はどの程度だったら大丈夫か、ピチャピチャという音がどのぐらい効果的か、俳優がどのぐらい動けるか。舞台監督とも多くを相談して稽古場をできるだけリアルにして試し、変更していきました。衣裳家もメイクもいろいろ変えながらジャッジしますし、そういう対応ができるようプランナーも張り付いています。普通はあり得ないと思います。 - 『グリークス』(ジョン・バートン、ケネス・カヴァンダー編・英訳)は古代ギリシャ劇を構成した9時間の大作で蜷川さんの代表作のひとつです。舞台を挟んだ対面式の客席になっていて、時間を象徴する巨大な振り子がステージの上で揺れ続けていました。

- 対面式客席も振り子も蜷川さんのアイデアです。「時を象徴する…巨大な振り子、振り子」って言うから、どうしようって(笑)。劇場の天井にどうすれば設置できるのか、モーターをどうするのかを大道具会社と相談しました。そういう仕掛けづくりはとても勉強になります。僕にもスタッフにもその積み重ねがあるので、蜷川さんの要求に対応できますが、それでも毎回大変です。

- 藤原竜也と鈴木杏が主演した『ロミオとジュリエット』(2004年)では、そそり立つ何層もの壁がいろんな国の大勢の若者の遺影で覆われていました。民族紛争で無惨に死にゆく若者たちを連想し、胸に迫りました。

- 蜷川さんの中に、架空のロミオとジュリエット、架空の若者たちの遺影がたくさん並ぶというイメージがありました。あの時は顔写真をどうしようかととても大変でしたが、アメリカに留学していた兄の高校の卒業アルバムを借りて、いろいろな国の学生が写っていた顔の中からピックアップしました。そこに兄の顔写真も使っています。

- 今年の話題作、気鋭の小説家・古川日出夫が蜷川さんのために書き下ろした『冬眠する熊に添い寝してごらん』(2014年)も大掛かりでした。伝説的な熊漁師と犬の聖なる闘いという途方もない戯曲でしたが、巨大な仏像が回転すると犬になり、客席の通路が回転寿し屋のカウンターに早変わりしました。

- あの作品はト書きの指定がとにかく多くて、それをどう実現するかでした。寿司屋については蜷川さんのアイデアですけど(笑)、通常では、通路に回転寿司のリアルな寿司を乗せたベルトコンベアなど飾れないと思いますが、普段からスタッフとコミュニケーションがとれているから、いろいろなことがスムーズにやれたのだと思います。

- 作家も蜷川演出となると大掛かりな仕掛けを考えたくなるんでしょうね。若手劇作家の 前川知大 が蜷川さんのために旧作を書き直した『太陽2068』(2014年)も大胆な装置でした。バイオテロで崩壊した近未来が舞台で、生き残った旧人類と、ウイルスによって奇跡の能力を手に入れた新人類の対立の物語でした。ステージの上が旧人類の暮らす昼の世界、ステージの下が太陽の下で生きられない新人類が暮らす夜の世界という装置でした。

- あの作品では特別な舞台美術のつくり方をしました。地上の昼の世界は今年3月に亡くなった朝倉さんデザインの廃墟の日本家屋で、地下の夜の世界は『ハムレット』のときのように床面を全部透明アクリルにして下で起こる事がすべて見える仕掛けになっています。昼と夜の2つの世界があることから、蜷川さんが、旧と新を含めて大先輩の朝倉さんと僕の装置がひとつになった世界という空間コンセプトを思いついたようです。

- シェイクスピアから若い現代作家まで、蜷川さんが演出する作品は幅広いです。舞台美術家の中にはスタイルが決まっている方もいますが、中越さんの場合は作品によって世界が異なります。どのように戯曲と向き合い、プランを立ち上げていらっしゃるのですか。

- 演出部のスタッフをしていたときからの習慣ですが、まず台本を読みながらト書きに全部赤線を引いています。それをやらないと気持ちが悪いんです。そのト書きで何となく状況をつかんで、また最初から読み直します。それから関連する資料を集めます。それをどう使うかは考えないで、とにかく集められるだけ集めて、蜷川さんとの打ち合せに持って行きます。それから舞台に関係することをすべて書き出していきます。ト書きに書いてある時代背景と場所などの道具のこと、俳優の行動、ものの動き、何が壊れるかとか、とにかくあらゆることを書き出して探ります。蜷川さんも僕も絵が好きなので、キーファーとか、ワイエスとか、絵画的なものでイメージを立ち上げることも多いです。

- お話を伺っていると、舞台美術は蜷川さんと中越さんの共同作業ですね。

- そうだと思います。他の演出家と組む時も稽古場には行く方ですが、蜷川さんのときにはずっと稽古場にいます。資料をたくさん持ち込んで、演出家と話しながら実際にそれを具体的に型にして転換する舞台監督のチームとずっと打ち合せしながら進めます。とにかくこれだけ長く一緒にやらせていただけるのは、結局のところ僕も蜷川さんも好きなものが似ているのかなと思います。そして何よりも蜷川さんに出会えたことを感謝しています。

- 最後に、これからの中越さんの舞台美術で海外公演が行われる予定を教えてください。

- さいたまゴールド・シアター『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』の香港・パリ公演、『ハムレット』ロンドン公演、『海辺のカフカ』のロンドン・ニューヨーク・オーストラリア公演が控えています。

中越司

もうひとつの蜷川ワールド

中越司の舞台美術

中越司Tsukasa Nakagoshi

1965年生まれ。大阪芸術大学で舞台美術を専攻。1987年、ニナガワ・スタジオ『虹のバクテリア』で舞台美術家デビュー。以後、蜷川幸雄が演出する数多くの舞台美術を手掛ける(一覧表参照)。近年の代表作に井上ひさし作『ムサシ』(2009)、村上春樹作『海辺のカフカ』(2012)、シェイクスピア作『ヘンリー四世』(2013)、清水邦夫作『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』(2013)、カズオ・イシグロ作『わたしを離さないで』(2014)、前川知大作『太陽2068』(2014)など。1995年・2005年・2006年読売演劇大賞優秀スタッフ賞受賞。

2009年1月、老朽化のためベニサン・ピットが閉鎖されたのに伴い、ニナガワ・スタジオは2008年末をもって活動を終了したが、ここから育った多くの俳優やスタッフが、現在の蜷川の精力的な創作の支えとなっている。演出助手として片腕になっている井上尊晶を筆頭に、舞台監督として支え続ける明石伸一、現在はフリーの照明プランナーとして数多くの舞台を手掛ける原田保や音響デザイナーの井上正弘も設立当初のメンバーだ。

そして、秘蔵っ子とも言えるのが、21歳のときにGEKI-SHA NINAGAWA STUDIO第5回公演『虹のバクテリア』(1987年)で舞台美術家としてデビューした中越司である。以来、息子ほど年が離れている中越とともに、蜷川はコンサートなども含めると100本以上の舞台を発表してきた。下層(猥雑)から上層(聖なる領域)までを含む世界を象徴した階段舞台、打ち捨てられた民衆の過剰なエネルギーを投影したたくさんの花や降り注ぐ雨、時代のメタファーである鏡や水舞台など。蜷川とともに作り上げてきた劇的空間について語ってもらった。

聞き手:扇田昭彦

さいたまゴールド・シアター第6回公演

『鴉よ、おれたちは弾丸(たま)をこめる』

(2013年5月16日〜19日/彩の国さいたま芸術劇場 大稽古場)

撮影:宮川舞子

『わたしを離さないで』

(2014年4月29日〜5月15日/彩の国さいたま芸術劇場 大ホール)

撮影:渡部孝弘

『ムサシ』の舞台美術

(2009年3月4日〜4月19日/彩の国さいたま芸術劇場 大ホール)

彩の国シェイクスピア・シリーズ第13弾

『タイタス・アンドロニカス』

(2004年1月16日〜2月1日/彩の国さいたま芸術劇場 大ホール)

撮影:高嶋ちぐさ

撮影:谷古宇正彦

『メディア』

(2005年5月6日〜28日/Bunkamuraシアターコクーン)

植物物語presents

『ロミオとジュリエット』

(2004年12月4日〜28日/日生劇場)

撮影:小島信也

Bunkamura25周年記念

『太陽2068』

(2014年7月7日〜8月3日/Bunkamuraシアターコクーン)

撮影:細野晋司

この記事に関連するタグ