-

長島さんは肩書として「ドラマトゥルク」「翻訳家」と名乗っていらっしゃいます。「ドラマトゥルク」というのはドイツの劇場では古くからある役職ですが、日本ではほとんど定着していません。しかし、最近は、2005年に開催された「日本におけるドイツ年」の影響もあってドイツ演劇への関心が高まる中で、ドラマトゥルクの存在も注目されるようになりました。ただ実際のドラマトゥルクの仕事内容はドイツにおいても実に多彩で、一概にはくくれません。そこで今日は長島さんのお仕事について伺う中で、ドラマトゥルクという仕事を長島さんがどんなふうに考えていらっしゃるかを聞かせていただけたらと思っています。

まず、ドラマトゥルクと正式に名乗っている方は、今日本でどのぐらいいらっしゃるのでしょうか。 - パートタイムではなくて、ドラマトゥルクを専門としている方は私の他にあと1人、2人いるかどうかだと思います。ただ作品毎にドラマトゥルクを務めているという方はもっといらっしゃいますし、徐々に増えていると思います。

- 長島さんの最終学歴は、立教大学文学部フランス文学科博士課程で、確か専門はベケットですよね?

-

はい、ベケットの散文作品、小説のほうが専門で、学生時代は演劇とは縁がなかったというか、どちらかというと嫌いな方でした。

1997年に世田谷パブリックシアターがオープンした時に、ピーター・ブルック演出の『しあわせな日々』の来日公演があり、その字幕オペレーターのアルバイトをしたのがきっかけで、演劇の仕事に就くようになりました。 - 99年のベケット『いざ最悪の方へ』をはじめ、翻訳を沢山手がけられています。さらに2001年にはブルック演出の『ハムレットの悲劇』の字幕翻訳とオペレーターを担当されるなど、海外戯曲の翻訳をしながら、段々ドラマトゥルクのような仕事を始めたということなのでしょうか。長島さんのように、翻訳家からドラマトゥルクにまでなる人はあまりいないと思いますが…。

-

やはり字幕オペレーターのアルバイトが大きかったですね。『しあわせな日々』を引き受けたのは偶然なのですが、実際に字幕を舞台のパフォーマンスに合わせて出してみた時に、非常にショックを受けました。その時は、既存の翻訳を編集したものを字幕で使っていたのですが、舞台上で行われている演技のニュアンスと、その字幕がなかなか上手く合わないんです。

そこではっきりと気が付いたのは、「翻訳それ自体に演出や演技の解釈が入っている」ということです。そういう翻訳を我々は読んでいるわけです。もちろん既存の翻訳が悪いわけではないのですが、それはあくまで翻訳者のひとつの“解釈”、つまり“演出込み”のものであるということ。それを使って日本の劇団、演出家や俳優がやるとしたら、それはもう“演出の演出”になってしまう。それでは息苦しいし、本来はもっと自由にやれるんじゃないか、と。戯曲の翻訳で何ができるのか、もっと真剣に考えないとマズイだろうと、突然考えてしまったんです。 - その後、演劇の現場とはどのように関わるようになっていったのですか。

-

ベケットの散文の翻訳を本にすることができて、それをきっかけに声を掛けていただいて戯曲の翻訳も手がけるようになりました。今はAricaというグループを主催している藤田康城さんや、元・転形劇場の鈴木理江子さん、それから演出家の阿部初美さんたちと、ベケットの仕事を少しずつ始めるようになりました。

新しい訳をオファーされた時に感じたのは、私がひとりで考えて訳してしまったら、先ほど言った翻訳の問題点と同じ状況になるのではないか、ということでした。戯曲の翻訳は、「私」でいくのか「オレ」でいくのか、一人称の選び方ひとつとってもそれは解釈ですし、演出的判断です。そうした翻訳を通じて、私自身が判断したことによって、演出やキャスティングなど色んなことが決まっていくのは気持ちが悪い。私は演出家じゃないですから。ではどうすればいいのかと、演出家とたくさん話をするようになりました。話をしてからでないと訳せない。そういう形で戯曲の翻訳に取り組むようになりました。 - では、新しい訳をする場合は稽古場に詰めているのですか。

-

公演を前提にした戯曲の翻訳の場合、実際には稽古が始まる前に翻訳を仕上げなければいけませんが、とにかく演出家と話をして翻訳をした後で、その後もほとんどの稽古に付いている形でやっていました。演出家やスタッフといろいろなことを相談するようになりましたし、また、役者さんが何をしようとしているのかなども含めて、稽古を見聞きしながら、いろいろな解釈の可能性を考えるんです。原文にはあるけど、一度訳してしまうと見えなくなってしまうものもあるからです。「そういう言い方ができるなら、この言葉はこういう風にも訳せる」と、他の選択肢をもう一度稽古場に持ち込み、稽古場で掘り起こすようなことを、かなり密度の濃い作業としてやっていました。

そうして判ってきたのが、いわゆる翻訳家の人は、そういう仕事の仕方はしていないようで、どうやら自分は翻訳家の領分を外れた仕事をしているらしい、ということでした。そうした時に、2004年頃だと思いますが、ちょうどドイツから帰ってきた平田栄一朗さん(慶應義塾大学文学部准教授)と出会いました。ドイツ演劇の専門家である平田さんに、「長島さんのやっている仕事はドイツでは『ドラマトゥルク』という肩書で、ちゃんとした仕事なんだよ」と教わった。それがきっかけで、ドラマトゥルクと名乗るようになりました。 - ドラマトゥルクと名乗ってされた仕事が、2005年2月に上演された「ベケットライブ」です。鈴木理江子さんが主宰されているスリーポイントの企画で阿部初美さんの演出です。この時は具体的にどのような仕事をされたのですか。

- これはベケットの小説、散文作品の翻案ですが、実際は肩書が変わっただけで、やっていることはそれまでとそれほど変わってません。テキストを翻訳・構成して、稽古場にも付いて、それを今どのように上演するべきか、ということを演出家と一緒に考える。むしろその後から、だんだん翻訳すらしなくなっていってしまった、という感じです。

- 「ベケットライブ」では翻訳もなさっているのに、クレジットでは翻訳とは入っていませんね。

- ええ。私自身はあまりクレジットにはこだわらないので、「翻訳」とは入ってないです。

- それにしても、毎回翻訳しながら、しかも稽古にずっと付き合うのは時間的にも大変ですね。そこまで長島さんを突き動かしているものとは何でしょう。

- やはり、自分の中から出てくる解釈があまり面白いとは思えないからですね(笑)。それだけじゃ足りない、と言いますか。もちろん翻訳する時には自分でも全力で考えますが、同時に、誰かがそれを超えるものを出してくる、違う発見があることのほうが面白い。稽古場で何か新しい発見が欲しいし、そのために翻訳者に何ができるのかという考え方をしているので、やはり稽古にずっと付くことが大事だと思っています。

- そこまで突き詰めていくと、自分で演出しようと考える人も多いと思うのですが。それがドラマトゥルク、いわばテキストと現場の「間」に立つ仕事と言っていいと思いますが、その役割を選ばれたのはなぜですか。

-

もともと演劇に興味がなかったこともありますが、劇場の仕事に関しては、既にすごく面白い仕事をしている方がいるので、そういう人たちと何ができるだろうか、と考えているからです。

それに、全部を自分で考えて自分で決めて、それを人を使って実現していくことが、自分にとっては面白いとは思えないということもあります。翻訳に関しても、原文の忠実な番人のような訳ももちろん必要だとは思いますが、それではあまり面白くないと思っています。それより、翻訳も演出も含め、原作者が意図していなかったけれども、“今”に突き刺さるような意味や筋道などが新しく見つけられるなら、その可能性をきちんと広げるほうが面白い。 - 2006年には、東京国際芸術祭(TIF、フェスティバル/トーキョーの前身)のプログラムとして、やはり阿部初美さん演出によるサラ・ケインの『4.48 サイコシス』を、ドラマトゥルクとして手がけられています。具体的に現場ではどのようなことをされたのですか。

-

これは阿部さんとの仕事において、大きな転機になったものです。サラ・ケインのテキストを今の東京で、あるいは今の日本でどのようにできるか、ということを演出家と一緒に真剣に考えた作品です。

まず、私だけでなく役者も含めてチーム全体で、日本での自殺や孤独死などの問題について相当なリサーチや情報共有を行いました。実際にいろいろな所にも行き、テキストとの接点をみんなで探すという作業を行いました。私のメインの仕事は、そうした作業が活性化するような環境づくりを、演出家と一緒に率先して行うことでした。

“(作品のメッセージが)今に届くか”という問題は、翻訳をする場合にも共通することですが。作家自身のもっているイメージやプランは絶対にどんな作品でもあるはずで、もちろん尊敬の念や敬意はあるものの、阿部さんと私はそれを再現する方向には全く興味がなかった。それよりもこのテキストを使って今どんなものが立ち上がってくるかを、現実社会の中に徹底的に探そうとしました。ある訳語を決める時に、私自身が考えて決めるというより、どのように訳せば今の我々が生きている社会、世界との接点が生まれるのか、ということばかり考えました。 - 『4.48 サイコシス』は、鬱病になり、28歳で自殺を遂げた作家サラ・ケインの遺作で、作家自身の孤独や苦悩が投影された作品です。今おっしゃった訳語における現在との接点という観点から、何か具体的なエピソードを聞かせていただけますか。

-

戯曲の最後に「Please open the curtains」という台詞があります。場合によっては“Curtains”を“幕”として、「幕を開けて」と訳したりするでしょうし、その他にもいろいろな選択肢がある。その一語を考えていた時に、ちょうどリサーチの中で、松戸市にある常磐平という団地が、高齢者の孤独死に対する対策に自治会としていち早く取り組んだことを知りました。それを取材したNHKの番組を見て、実際に松戸まで行きました。

高度経済成長期には、新婚生活を経てマイホームをもつ前の人々が暮らす、いわば人生のスタート地点のようなものだったかつての団地が、現在ではどんどん空きが多くなって、身寄りのないお年寄りが一人で暮らす、人生の終着点のような場所になっています。そういった状況で孤独死という問題が起こってきた。それを防ぐために、団地の自治会の人たちが巡回をしたり、相談所のようなものを設けたりし始めたわけです。その番組の中のワンシーンですが、年配の男性が掃除を手伝ってほしいと頼みに来る。行ってみると、家の中はコンビニのお弁当やビールの空き缶などゴミだらけで、布団も敷きっぱなし。そこへボランティアのおばちゃんがずかずか入って行って、閉めっぱなしのカーテンを、ザーッと開けてしまうんです。「だめよ、昼間なんだからカーテンくらい開けなきゃ」と。サラ・ケイン自身が書いた時のイメージとは違うかもしれないけれど、何かそうした具体的なイメージときちんと接続させたいと考えて、「カーテン」という訳語を選びました。実際の上演では、パフォーマーたちがカーテンを閉ざして横たわってしまった後、舞台監督が出てきて、観客に向けて「お願いします、カーテン開けてもらえますか」と声をかける演出になりました。 - お話をうかがうと、阿部さんとの共同作業は、単に演出家が出したアイデアについて長島さんが相談に乗るというレベルを超えているような気がします。徹底的に話し合って、舞台全体のイメージを固めていくところまで踏み込んでいるということでしょうか。

- これは今になって思っていることですが、やはり“ドラマツルギー”という言葉自体がもうだいぶ前から変質し、意味が拡張してきているわけです。ざっくり言えば、ドラマツルギーというのは、何をどういう順番でどんなバランスで並べたら、どんな意味になるのかということです。以前の劇作家が強い時代には、作品のドラマツルギーはほとんど戯曲のレベルで決まっていて、だから“作劇術”と訳すことができた。しかし、現在のように演劇のつくり方が多様化してきた中では、そこを演出家が考えなきゃいけないし、演出家だけでは手に負えないこともある。ドラマトゥルクというのは、それを、演出家と一緒に、あるいはチーム全体の中で責任をもって考えていくポジションだと思っています。その第一歩になったのが『4.48 サイコシス』という作品でした。

- 2007年のTIFのプログラムとして上演された阿部さん演出による 『アトミック・サバイバー』 は、いわゆる翻訳劇でもないし、一人の劇作家が書き下ろした作品とも違っています。ブレヒトやチェーホフのテキストを断片的に用いながら、原子力発電という非常にリアルな現実に基づいたドキュメンタリーな作品で、ある意味で画期的な作品でした。これは長島さんが台本づくりにも参加されています。

-

そもそもこの作品のアイデアは、『4.48 サイコシス』の準備をしている頃に阿部さんと私が話をしているところから始まっています。私は、チェーホフに対して非常に勝手なイメージをもっていて、どこかタルコフスキーっぽいと感じていました。タルコフスキーの最後の作品である『サクリファイス』に流れる時間がチェーホフっぽいんじゃないかという話を阿部さんとしていて。彼女もタルコフスキーが大好きですから、従来のチェーホフのイメージだったらイヤだけれど、そういうチェーホフだったらやってみたいという話になり、そこからアイデアがスタートしました。

『サクリファイス』で描かれているのは、海沿いの家で主人公の誕生日会が行われている時に、世界のどこか遠いところで核戦争が起こってしまうというような話。そのギャップだけがアイデアの最初の出発点でした。ところが、その後阿部さんと話していくうちに、核戦争うんぬんは冷戦構造の終わった今ではリアリティがない。じゃあ何だろう?となっていった時に、彼女が原子力エネルギーの問題に引っ掛かり始めまして、一旦タルコフスキーからも、さらにはチェーホフからも離れてしまい、原子力に関する様々なリサーチを始めました。 - それが、ああいったドキュメンタリー的な作品になっていったのは?

-

阿部さんは、数年前からドイツ演劇に大変興味をもっていました。ポストドラマ演劇と言いますか、近代演劇的なものではない上演に興味をもっていて、ストーリーではなく、断片の組み合わせで作品をつくれないかと。ブレヒトの影響もあり、現実を映すドキュメンタリー的な要素を演劇作品として提出できないかと、私も一緒に考えていました。原子力エネルギーについて色々なリサーチをしていく中で、リサーチした断片をコラージュすることで台本をつくろうということになりました。私は、チーム全員で進めていくリサーチの裏付けと、編集・構成を、常に彼女と話し合いながら進めていきました。

最後になって、ずっとタルコフスキーと共に離れていたチェーホフの『ワーニャ伯父さん』が、実は地方と都市との関係として、原子力の問題と結びつくということになり、チェーホフのテキストを再度断片的に作品の中に持ち込んで構成しました。 - 原子力発電所の問題をドラマ化しようとすると、原発反対かどうかというイデオロギー的な問題が、日本では当然関わってきます。しかし、この作品はそこを非常に上手くクリアしたと言いますか、事実が端的に描かれることで、エンターテインメントでもあるし、しかも非常にシリアスでもあるというふうに仕上がっています。この辺りはどのように考えたのですか。

-

「我々は絶対に当事者にはなれない」というのが、阿部さんが一貫して言っていたことです。原子力施設を抱える地元の人になりかわるような傲慢なことはできない、という意味です。もし当事者であるとしたら、それは発電所を地方に押しつけ、電力だけを消費している都市の住人としてであり、そんな我々は、まずは事実を知っていくことしかできない。そのスタンスはつくっていくプロセスでもそうでしたし、作品もまた、何かメッセージを与えるというよりは、何かを知らせる、考えてもらうものにしたいと思いました。

『アトミック・サバイバー』『4.48 サイコシス』はともに、「シリーズ・コンプレックス・シーイング」と名づけたシリーズの作品です。「コンプレックス・シーイング」とは、ブレヒトの『三文オペラ』のノートから私が取った言葉で、要するに複合的な目線、見方ということです。ブレヒトは、物語を流れの中からだけでなく上空からも見るような見方が必要だということを言っていますが、立場、観点が複数あるということが阿部さんの仕事でもとても大事で、『アトミック・サバイバー』でもそういう構成・演出を探しました。 - 長島さんの仕事には、フランケンズの中野成樹さんと組んだシリーズもあります。中野さんは、“誤意訳”を標榜し、海外戯曲を新たに翻訳し、捉え直す仕事をしている演出家ですが、中野さんとの出会いは?

- 私がドラマトゥルクという肩書きを使い始めた頃、当時TIFのディレクターだった市村作知雄さんから声をかけてもらい、阿部さんの作品以外にも、フェスティバル関連の仕事を少しずつ初めていました。その中の企画にアメリカ現代戯曲のリーディング特集があり、私は主催者側のドラマトゥルクとして参加していました。その中の1作で中野さんに演出をお願いしたのが最初の出会いです。

- その時は誤意訳ではなく普通の上演だったのですか。

-

別の方が翻訳をしたものを使用して、1週間くらいの稽古を経て上演するというもので、その現場にご一緒しました。

その頃から、中野さんの仕事を見せてもらうようになり、翻訳者としての私の仕事、あるいは演劇における翻訳のあり方について考えさせられてしまった。中野さんは“誤意訳”という言い方をしていますが、それはもちろん謙遜で、翻訳劇を今の日本で、我々の身体、我々の感覚でどうやったらできるのか?ということを非常に真剣に考えている。それは普通の翻訳がそのままでは使えないということに対するかなり痛烈な皮肉ではないか、と反省させられたし、それで中野さんの仕事にますます興味を持つようになりました。

TIFで2年ご一緒してから、野毛山動物園で中野さんが上演した『ずうずうしい』を手伝うようなステップがあって、その後中野さんがそれまでの仕事と少し違うものに踏み出そうという時期に、最初に組んだのが『44マクベス』という作品です。中野成樹+フランケンズとしては初めてのシェイクスピアで、それを一緒に考える役割として私が参加することになりました。 - どういう関わり方をされたのですか。

- 中野さんが台本をつくり始める前から、どうやるのかについてとにかく一緒に話をしました。また、今までやられてきた『マクベス』の中でよくできているもの、特にプロットの整理に関しては、黒澤明の『蜘蛛巣城』と、ポランスキーが70年代に撮った『マクベス』の2つはかなり分析しました。

- 『アトミック・サバイバー』のようにリサーチというプロセスは踏まなかったのですか。

-

阿部さんとの仕事とはまた全然違っていましたね。背景となる時代の制度や城の造りなどといったことも調べましたが、同時に、現在との接点はやはり探さなきゃいけない。中野さんが一番引っ掛かっていたのは、王様という存在と、人を殺すという行為には簡単にはリアリティがもてないということでした。これは翻訳劇をやる時には非常に大事な問題で、スコットランドの11世紀の話だからと割り切ってしまうのは簡単ですが、そうするとそこで思考停止になってしまうわけです。

その問題をかなり話し合っていくなかで、中野さんは、マクベスは飲食業界、ラーメン屋あたりにならにいそうな気がすると発想した(笑)。店長になって、あるエリアに店を出して、他店を潰して制覇していく、といったシチュエーション。言い換えると、そういった感じでないと、今はあの話はわからないと。まあ最終的にはラーメン屋の話ではなく、ちゃんと王様の話にはなるのですが…。 - いま『マクベス』について言われたことは、『忠臣蔵(と)のこと』にも当てはまりますよね。2009年12月に川崎市アートセンターでやった、トークと演劇を混ぜたようなイベントで、2010年の12月に本編(『忠臣蔵フェア』)をやっているわけですが、日本の大古典である「忠臣蔵」を取り上げたのはどういう経緯があったのですか。

-

これに関しては、私が中野さんで「忠臣蔵」をやるのは面白いんじゃないかと思い、川崎市アートセンターの当時のプログラムディレクター・大久保聖子さんに話をして、中野さんにオファーを出したのが出発点です。

中野さんの素晴らしいところは、何よりも、どうやって今我々の生きている社会や現実との接点を見つけるかという点に関してすごく真剣にやっていること。だとすれば、海外の戯曲ではなく日本の古典であっても、誤意訳はありえるだろうと考えました。 - 長島さんと「忠臣蔵」というのも意外な組み合わせですが。

-

もともと私は「忠臣蔵」など武家の話には全然興味がなくて、むしろ苦手でした。しかし、ある時、漫画家で時代考証家だった杉浦日向子さん(故人)の初期の短編漫画エッセー『吉良供養』に興味をひかれまして。これには、吉良屋敷の討ち入りで、どの部屋で何歳の誰がどのように殺されたのかが、克明にイラストで描かれているんです。明らかに吉良側から見て書いたものです。吉良の側から見れば、討ち入りの一件は一種のテロ、一方的な殺戮だと感じさせるエッセーだった。そこから、「忠臣蔵」に関して、感動的な忠義の話などではないという見方もやはりあるのだと、興味を持つようになりました。

同時に、9.11同時多発テロのニュースを見た時に、これと「忠臣蔵」はどう違うのかとすごく思った。何年か前に遺恨があって、時を経て突然アタックがある。その構図が似ているという気がしたんです。 - どこに正義があるのか、ということですね。

- おっしゃるとおりです。中野さんのそれまでの仕事を見ていて強く感じていたのは、例えば善悪などの価値判断に関して非常にデリケートな感受性を持っていることでした。決して一面的に何かを語らない倫理観と言ってもいい。ですから、一方的に片寄った美談にもしないし、露悪的な見方もしない。そういう感覚で「忠臣蔵」=赤穂事件という題材をもう一度考え直すことが、中野さんだったらできるんじゃないかと考えて提案したのがスタートです。

- 2010年9月に池袋のあうるすぽっとで上演された中野さん演出の『長短調(または眺め身近め)』では、長島さんがドラマトゥルクを務められています。チェーホフの『かもめ』を基にしていますが、公演そのものが二重構造になっていたのをはじめ、かなり大胆な舞台でした。これはどういう発想から生まれたのですか。

-

私と知り合った頃、中野さんはすでに「『かもめ』をラップでやったらどうだろう?」ということを言っていたんです。実現する機会がないまま時間が経っていたところ、その間にラップ、ヒップホップを使った舞台も出てくるようになりました。代表的なのは

柴幸男

さん(ままごと)の

『わが星』

ですが、そういった中で何となくタイミングを逸して流れかけていた企画だったところ、2010年9月の「あうるすぽっとチェーホフフェスティバル」の中でやらないか、という声がかかり、私もそこに呼び込まれた形になりました。

ですが、何分アイデア自体がかなり以前からあったものだったので、今改めてやるとしたらどうあるべきか、ということを話すことから始めていきました。ラップでやるといっても、台詞をただラップに乗せるのでは面白くないと、CDのアルバムを出し、その発売ライブを舞台に組み込もうというプランが出てきました。同時に、この時も今の『かもめ』ってどうなんだろう?ということを話し合い、探していくことが最初の準備でした。 - 『かもめ』本体をラップでやるのは舞台裏のライブ会場でやっていて、手前ではそれとは全く関係ないけれど相似形といってもいい現代の若者の物語が展開していく。手前の舞台はほとんど台詞がなくて、なぜか『13日の金曜日』のジェイソンまで出て来る。チェーホフを見ようと思って行くとビックリしてしまうような作品で、こういう解釈があり得るのかと、刺激的でした。

- 準備の過程ではだいぶ紆余曲折はありましたけど。例えば、CDのアルバムに、原作の物語の構造をどのように反映させるのか。結局、時間軸はすべて外してしまい、楽曲として完全に人物や出来事をバラしてしまいました。アルバムにすることで、線的に流れるドラマの時間構造とは全く別の構造体にすることができるので、それをライブのパートのほうで行いました。

- チェーホフの人物像がラップで語られていくのですが、けっこう辛辣でしたね。ラップの歌詞は誰が書いたのですか。

- 中野さんです。あの歌詞が誤意訳『かもめ』ということです。

- 長島さんは具体的にはどういう関わり方をされたのですか。

- それを書き始める前のところまでの話を中野さんと沢山しました。「現代の湖畔はどんなところか?」と、1泊2日で中野さんと富士五湖巡りにも行きました。書き始めれば後はもう中野さんの仕事で、私は、人物をバラしていくアルバムの構成などを決めるプロセスにずっと付いていました。あとは大きなプロダクションだったので、いろいろな隙間に入って調整役のようなことをしていました。

- もう1つ別のシリーズが長島さんにはあります。劇場ではなく、河川敷あるいは民家などで上演する「戯曲をもって町へ出よう。」というシリーズで、1本目は2010年1月のベケット作品『しあわせな日々』です。中野さんの演出で、江戸川の河川敷でやっています。

-

『しあわせな日々』は小岩駅から数分の所にある貸しホールからスタートしています。お客さんに集まってもらって、元はレストランだった、小さな貸しホールで前説がある。『しあわせな日々』の過去の海外の上演写真などを見せながら、どんな作品かを中野さんと私で話しました。その後、第1幕から15分ほど抜粋してリーディングをやった。この後にある上演では台詞はほとんど聞こえないので、お客さんにはテキストを配ってしまいます。

それから会場を出て、ずっと歩いて行く。駅前の繁華街からどんどん遠ざかって町の外れまで行き、交差点を渡ると土手があって、見下ろすと河川敷で、休日の午後なので少年野球の練習をしています。近くの工事中の場所に、小さな、ワンルームの部屋の一角だけを切り取ったような壁と床のセットをつくって、椅子を置いて、そこで上演するわけです。

すぐ向こうが総武線の鉄橋で頻繁に電車が通るので、その轟音で台詞はほとんど聞こえません。基本的には、ウィニーがベラベラ喋っていて、東京の東の果ての風景の中で聞いている、という形でした。 - ユニークな企画ですが、どこまで長島さんの企画意図が生かされているのでしょう。

- 東京都の東京文化発信プロジェクト室から、「東京アートポイント計画」というプロジェクトの中で学生とアーティストの交流プログラムができる枠があるという話がありました。日大(日本大学)建築学科の佐藤慎也さんから「何かやらない?」と相談を受け、私が戯曲を町に持ち出す企画を提案しました。こんなことができれば面白いなと以前から考えてはいたのですが、突然チャンスが来たので企画にしてみた、という感じです。日大の建築学科の学生たちが会場探しなどを行い、藝大(東京藝術大学)の学生たちがパフォーマーとして参加しています。

- 2作目として2月には、台東区谷中の一軒家を使って『エレクトラ』を上演します。これは長島さんが演出もされてますね。

-

ええ、『エレクトラ』は私です。最初の前説で原作の家族関係やこれから見ていただくルールのようなものを説明し、その後は基本的には自由時間になります。お客さんは家の中のどこを開けても、見てもいいからと、自由に見てもらいます。5分ぐらい絶つとベルが鳴り、3カ所の決められた部屋に3グループに分かれたお客さんに入っていただいく。そうするとドアが閉まり、中では説明が始まるのですが、突然誰かが闖入してきて、原作の『エレクトラ』のワンシーンが始まる。そういう形で、3つの部屋で3つのシーンが同時に演じられます。ですから、お客さんはまずどれか1つしか見られない。これを5分間の休憩をはさんで、あと2回やります。つまりお客さんによって見る順序はバラバラですが3つのシーンを見て、あとは自由時間で家を見るという形式です。

明確なストーリーはないけれども、全部を見ると、ある家の状況、その家族関係と、そこでこれから起こる復讐劇、また、過去に起こったお父さん殺し、というのが何となくわかるという構造になっています。 - 演出家としては何を考えたんですか。

- 実際にある家や町とギリシア悲劇などのフィクションの両方を、どうしたら一体化させないで見せられるか、を考えました。また、想像力でお客さんに補ってもらえるスペースをどれだけ沢山残すかを考えました。演出家としてどうこうではなく、ギャップのあるものを2つ並べた時にいろいろなことを想像したり思い描いたりできることが面白いと思っているので、シリーズ自体のコンセプトがまずそこにあります。もちろんタイトルは寺山修司さんの『書を捨てよ、町へ出よう』が下敷きですが、町の中に、その町とは縁もゆかりもない戯曲、テキストをぶつけることで、町の見え方も変わるかもしれませんし、戯曲の読み方も変わるかもしれない。それを引き起こそう、と考えました。

-

「戯曲をもって〜」シリーズの3作目はパフォーミングアーツカンパニー「ニブロール」を主宰する矢内原美邦さんが演出・振付をした『桜の園』(2010年3月)です。元・京王百花苑の跡地にある、フローラルガーデンという庭園での上演でした。

そして『エレクトラ』の墨田区バージョンが一軒家を借りて行う『墨田区在住アトレウス家』で、2010年6月からこの3月まで4回にわたってパフォーマンスが予定されています。これは基本的に『エレクトラ』と考え方は同じなんですか。 - 考え方は同じですが、民家を長い間借りてやってみようというものです。1回目の時は、昭和30年代前後に建てられた民家を使って、2日間やりました。この『アトレウス家』は東京アートポイント計画の中の、墨田区を舞台にしたアートイベント(「墨東まち見世2010」)の1プログラムなので、地域の方々にも参加してもらってつくっています。

- 長島さんは現在、『ハムレット』の翻訳を手がけられているそうですが、どういったプロジェクトですか。

-

川崎市アートセンターから、私の新訳と中野さんの演出で、なおかつ90分という短い時間で『ハムレット』をできないかとオファーをいただいてスタートしたプロジェクトです。新訳については、単に自分の解釈を出しても面白くないですし、思い切って翻訳のプロセス自体をメディアで公開する形で進めています。

Googleの「Google Wave」というサービスを利用して、インターネット上で作業を公開しているんですが、私がまさに翻訳の作業をしている場面がリアルタイムで見られるんです。このサービスには変更履歴の保存機能もあるので、遡って見ると、どこから訳したのか、どこを修正したのか、などが全部記録されています。さらに、ライブ中継サイトのUSTREAMで、私がキーボードを叩いているところも生で見られるようにしています(笑)。

上演は2011年末の予定で、夏頃までにはある程度構成された翻訳を作って、それを叩き台に中野さんが恐らく上演台本を作り直すと思います。ですから上演台本のための翻訳とも少し違い、むしろ演出家に向けたある種の叩き台を提供する仕事でしょうか。 - かつては、どちらかと言えばプロセスというものは見せるものではない、と考えられていましたよね。逆に今、どうしてそれを見せることがある意味で演劇的な作業だと思われたのですか。

-

これはもう作品によりますし、本当に一概には言えないですが、やはり演劇というのは、完全にフィクションではあり得ないメディアだと思うんです。観客と同じ空間にいて同じ時間を生きている生身の役者がいるわけで、たとえデンマークの王宮の話であろうが元禄時代の話であろうが、そのことは否定できない。目の前で生きている人間がいる以上、どんな設定でも嘘には違いないからです。

けれどそこが非常に大事なところで、今生きている我々の身体や存在というドキュメンタリー的な要素に対して、ある物語、ある設定、ある事件といったフィクションのレイヤーが重なってくるところに、演劇の面白さがある気がしています。そしてその二重構造が成り立つのは、本番の舞台だけではないはずだ、とも思っていまして。

それに、じつはプロセスこそが一番面白い、というのは作り手なら誰もが知っていることじゃないかと。発信のツールが多様化している今、そこは公開・共有してしまっていいんじゃないでしょうか。製品だけを提供して、観客に消費してもらうというのは、演劇の可能性としてもったいない気がします。 - 長島さんはフリーランスのドラマトゥルクでいらっしゃるわけですが、日本ではまだ公共劇場にちゃんとした形でドラマトゥルクは置かれていませんし、ドラマトゥルクという職種自体がどれだけ定着するのかも未知数です。今後日本でドラマトゥルクはどうなっていくとお考えですか。

-

日本で職業として定着するのはそう簡単ではないと思います。ドラマトゥルクという肩書だけがあっても、実際に現場で機能しなければどうにもなりません。逆に、ドラマトゥルクという肩書ではないけれど、カンパニーや劇場の中で実質的にそういう役割を担っている人もいると思います。公共劇場などに職業的な枠ができることは必要かもしれませんが、まずはドラマトゥルクのような仕事ができるいい人材が増えていかないとどうにもならないと思います。

ただ、演出家が良くも悪くもトップダウンで進め、一人がすべてを背負う形で演劇をつくるのは相当厳しい状況になっています。作・演を兼ねればさらに消耗します。そういった時に一緒に考えるパートナーがいれば上手くいくのであれば、これからの日本においてドラマトゥルクが果たす役割はとても大きいはずです。

更に言えば、作品との、演出家とのマッチングによって活きるようにいろいろなタイプのドラマトゥルクがいるべきだとも思います。ドイツの現状がまさにそうですが、ドラマトゥルクとは何か人に尋ねても答えはバラバラです。それはいろいろな可能性があるということの裏返しでもあります。

私は、演劇の状況は多様であるべきだと思っていて、そのためにも、演出家が多様であるように、ドラマトゥルクも多様であるほうがいいと思っています。

長島確

共同創作を生み出す ドラマトゥルクの長島確

長島確Kaku Nagashima

1969年生まれ。日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、コンセプトの立案から上演テキストの編集・構成まで幅広く扱う。ベケット、フォッセ、ケインら海外戯曲の翻訳のほか、阿部初美、中野成樹らの演出作品に参加。

(聞き手・扇田昭彦)

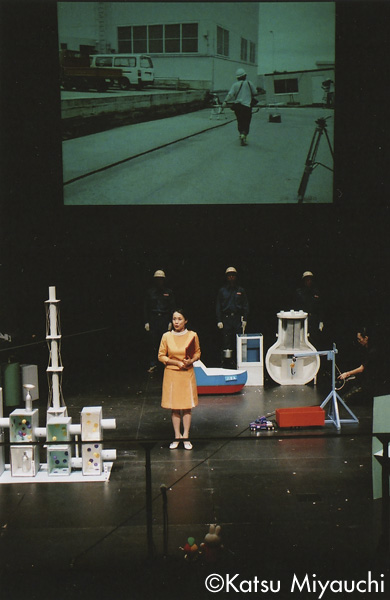

『4.48 サイコシス』

(2006年3月/TIF2006/にしすがも創造舎)

演出:阿部初美

写真:宮内勝

『アトミック・サバイバー 〜ワーニャの子どもたち』

(2007年2月/TIF2007/にしすがも創造舎)

演出:阿部初美

写真:宮内勝

『アトミック・サバイバー 〜ワーニャの子どもたち』(再演)

(2008年9月/川崎市アートセンター)

演出:阿部初美

写真:宮内勝

『忠臣蔵フェア』より「忠臣蔵(と)のこと」part2

(2010年12月/川崎市アートセンター)

写真:須藤崇規

『長短調(または眺め身近め)』

(2010年9月30日〜10月3日/あうるすぽっと)

誤意訳・演出:中野成樹

写真:青木司

『しあわせな日々』

(2010年1月/江戸川河川敷)

演出:中野成樹

『エレクトラ』

(2010年2月/台東区谷中)

演出:長島確

『桜の園〜最後の実験〜』

(2010年3月/京王フローラルガーデンANGE)

演出:矢内原美邦

日大×藝大+mmp「戯曲をもって町へ出よう。」より

写真:山本尚明(3点とも)

『墨田区在住アトレウス家』

(Part1:2010年7月/Part2:2011年1月/旧アトレウス家)

コンセプト・構成・演出:長島確

写真:冨田了平

この記事に関連するタグ