小劇場からノンバーバル・パフォーマンスへ

- 大学時代に劇団を旗揚げされていますが、演劇との出合いから伺えますか。

- 中学・高校ではずっとスポーツをやっていたので、大学では文科系サークルに入りたいと思っていました。音楽をやるか、映画を撮るか、サークルを物色していたときに、劇団・自由劇場の女の子が勧誘のビラを配っていて、そこに鴻上尚史さんの名前があったので興味をもって観に行きました。当時の僕にとって、鴻上さんに演劇人という認識ではなく、好きでずっと聞いていたラジオ番組「オールナイト・ニッポン」のパーソナリティでした。それが初めて観た演劇らしい演劇だったこともあって、客入れの終わりに音楽が盛り上がり、暗転になっただけで感動してしまった(笑)。次に明転したら、舞台上に役者がズラリと並び群唱を始めた。

- 鴻上さんの代表作『朝日のような夕日をつれて』を学生劇団が上演していたんですね。

- ええ、一発で演劇に魅了されてしまいました。でも役者になりたいと思ったわけではなく、スタッフをやりたくて2年ほど舞台美術や照明、制作などに携わりました。その後、脚本を書きたくなり、自由劇場のメンバーと93年に劇団☆世界一団を立ち上げました。当時、大阪大学や大阪工業大学の演劇サークルが熱心にテント公演をやっていて、そこから借りたテントをポートピアランドに建てて、旗揚げ公演をやりました。ちょうどクリスマスの時期で、目の前のホテルに次々入っていくカップルを横目に、汚い服装で演劇をやっているオレたちの方がカッコイイと勘違いして、ハマってしまった(笑)。

- 劇作・演出家としての手応えは、初期から感じていたのでしょうか。

-

当初は作家志向が強く、演出は他にやってくれる人がいないから仕方なく自分でやる、という感覚でした。転機は2001年。それまでも、劇団の公演を行うなどお世話になっていた神戸アートヴィレッジセンター(KAVC)から、震災5年目の復興事業としてプロデュース公演をやらないかと声をかけてもらいました。KVACは1995年の阪神・淡路大震災の年に開館した複合文化施設です。震災のこともあるので、より多くの人が関われる企画の方がいいのではと考え、フェスティバルを提案しました。

演劇だけでなく、ダンス、漫才、音楽など多ジャンルのアーティストが一堂に会し、ロックフェスのように1日何作も短編作品が見られるようにしたいと思いました。それが「KOBE Short Play Festival〜神戸短編演劇祭」です。僕自身は作品を提供せず、フェスティバル・ディレクターに徹しました。これまで関わりのなかったジャンル、アーティストの作品を大量に観ることで、「入口や登り方が違うだけで、表現者として登ろうとしている山はみんな同じなんだ」と気づきました。ちょうど劇団活動に行き詰まりを感じていたこともあり、もっといろんな山の登り方を考えようと、2002年に音楽、美術、デザイン、映像などのクリエーターと一緒に「THE ORIGINAL TEMPO(オリジナルテンポ)」を立ち上げました。 - オリジナルテンポは、「音と光と日用品でできたパフォーマンスグループ」がキャッチフレーズです。音楽(リズム)を小道具や光を使って遊ぶノンバーバルのパフォーマンス『喋るな、遊べ!!』(2007年初演)は、08、09年にエディンバラ国際フェスティバルのフリンジで五つ星、13年にシビウ国際演劇祭などに招聘され、好評を得ました。

-

ユニットを立ち上げた当初は、普通に台詞を喋っていました。本編の合間にコントのような即興劇をやっていて、一言も喋らない主人公を登場させたりしている間に「喋らないパフォーマンス」の可能性に気づきました。言葉を使わない替わりに、たとえば机の上にあるコップなどの小物を投げ合うとか。すると、そこにリズムやテンポが生まれ、一つのシーンになる。音楽家も参加していたので、動きに合わせて演奏してもらえば、パフォーマンスとして成立すると思いました。そうやってできたのが『喋るな、遊べ!!』です。

劇作家志望で始めた演劇ですが、家族や生い立ちなど書かずにはいられないような過去やトラウマがあるわけでもなく、何を書けばいいのか見失っていたところがありました。オリジナルテンポをやることで、演出という仕事を見直す機会になり、書くべきものを持たない自分にこそ、目の前にある日常のもの・ことの見方を変えて、異なる世界を立ち上げる演出という作業が向いているのではないかと思うようになりました。

07年にもうひとつ、IST零番館という大阪の小劇場の企画「テラヤマ博〜演劇編〜」に参加しました。これは、寺山修司の作品を1時間に再構築するもので、僕は詩やエッセー、名言などいろいろな言葉をコラージュした『書を捨てよ、町に出よう、とか』をつくりました。その際に調べた寺山さんと演劇実験室◎天井桟敷の活動が非常に面白くて。街頭演劇、海外への志など、その後の自分の活動に大きな影響を受けました。 - ちなみに同世代で影響を受けた演劇人はいますか。

- 大阪では、扇町ミュージアムスクエアで同世代の劇団や関西の先輩劇団、近鉄劇場で東京から来る第三舞台や夢の遊眠社などが並行して観られる環境にはありました。印象に残っていると言えば……学生時代に観た東京サンシャインボーイズの『もはやこれまで』(92年初演 三谷幸喜 作・演出)です。サンシャインボーイズの中では地味な作品ですが、観念的な演劇ではなく、三谷さんの平易な会話にこだわったシチュエーション・コメディは、演劇がもつ面白さを再確認させてくれたように思います。

- 音楽と映像などのビジュアル要素がウォーリーさんの作品では重要な要素になっていますが、そのルーツはどこにあるのでしょう。

-

実は音楽は苦手分野なんです。時代ごとにいろいろなものは聴いてはいましたが、こだわりがなくて、コンプレックスになるほど。ただ、自由劇場時代の先輩が「このぐらい聴いておけ」と何百枚もCDを貸してくれて、半強制的に音楽漬けにしてくれた。「ビートルズを聴くなら、ルーツとして黒人音楽も聴かなきゃダメだ」という感じで、洋楽などはかなり体系的に仕込んでもらいました。その蓄積に今も助けられています。

映像や美術については、演劇活動の初期にKAVCで実験的なことをやらせてもらった経験が大きい。当時KAVCには岡野亜紀子さん、福島史子さんというプロデューサーがいて、ほぼ年1作ペースでプロデュース公演をやらせてもらいました。KAVCにはホールの他に映画館やギャラリーがあり、ホールと映画館の2館同時に行う作品や、ジャンルを超えた人とのコラボなどチャレンジをさせてもらいました。

普通、劇団には俳優、劇作家・演出家、それと制作者がいて、テクニカルのプランナーなどは作品によって外部に依頼します。でも僕は、むしろ逆の方が良いんじゃないかと考えるようになり、オリジナルテンポを立ち上げた当初はスタッフだけのチームでした。フィリップ・ドゥクフレが、舞台で使う人形や美術などを、冬の間、アトリエに籠もってスタッフと一緒に創作するという話しを聞いたことがありますが、僕も俳優との稽古よりプランナーとの創作作業にウエイトを置く方が好きなんだと思いました。 - その作業に劇作は含まれないのですか。

-

もちろんテキスト、言葉は作品に必要なパーツですが、逆に音楽や照明などと同じ要素のひとつでしかないとも言える。「今回は音楽なし」という選択と同様に、僕は「言葉はなし」という選択もあっていいと思うし、オリジナルテンポではそういうスタンスで創作をしています。

「俳優が戯曲を読み、台詞を覚えて稽古場に来る」という演劇では一般的な仕組みが、オーバーかも知れませんが、僕には「舞台に立つ人」を狭めているように思えます。台詞が覚えられなくても、たとえばダンスで舞台に立てるかもしれないし、より幅広い出演者・表現者に作品への門戸を開くために、言葉にこだわらない創作をしたいと思いました。ちなみに、俳優のトレーニングの一環として、戯曲や台本のある作品でも「一度台詞なしで全部やってみましょう」という稽古をすることもあります。 - 戯曲を使わないで、どのように作品を立ち上げていくのですか。

- アイデアの元は一枚の絵や写真、先ほども話した一つのコップでも良い。絵を眺めながら浮かんだ言葉を紡いだり、コップをさまざまに動かしながらその動きに音楽を重ねたり、コップを既存の物語の主人公に見立てたりすることもあります。集団創作のようにみんなでつくっていく。それは先にお話した「作家としての自分に核となるものが乏しい」という感覚に通じる部分かもしれません。他者とコミュニケーションを取ることで、自分の中に創作上のアイデアが生まれてくる。そういうタイプの演出家なのだと思います。

- 活動の初期段階でフェスティバル・ディレクターなどを経験したことが、そうした創作方法に繋がっていますか。

-

それもありますが、劇団をやっていたときに、自分がやりたいことを俳優にやってもらうより、俳優がやりたいと言ったことをやってもらう方が、明らかに成果が上がるという経験を度々しました。みんながみんな成熟した俳優ではないカンパニーでは、俳優が自発的にみつけた、やりたいと思った表現を選びながら前進する方が、作品にも彼らにもプラスになる。そういう実感から今のようなやり方になりました。

アイドルグループの演出をきっかけに2.5次元の世界へ

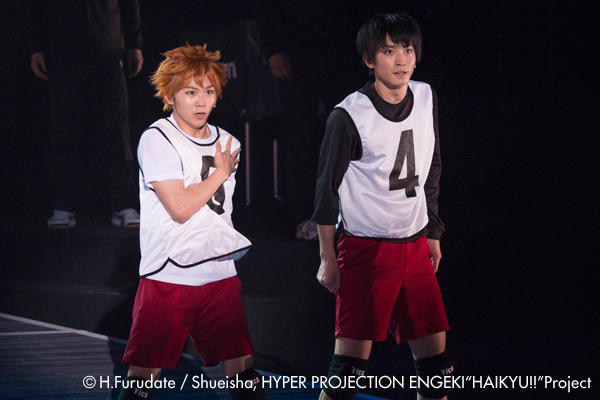

- 近年は、ハイパープロジェクション演劇と銘打った漫画原作の「ハイキュー!!」をはじめ、種々のプロデュース公演の演出家として活躍されています。そのきっかけはどのようなものだったのでしょう。

-

「東京パフォーマンスドール(TPD)」というアイドルグループが再始動する際に、渋谷の元映画館だった劇場CBGKシブゲキ!!で1年間のロングラン公演を行うプロジェクトが立ち上がりました。そのプロデューサーが、僕のノンバーバル・パフォーマンスやプロジェクション・マッピングを使った作品などを観てくれていて、演出家に指名されました。それで、ライブと演劇を融合させたPLAY×LIVE『1×0』を13年につくりました。

- アイドルグループのためのロングラン作品は、それまでの小劇場の創作とは枠組みが大きく異なるものです。新たな発見や創作方法の変化はありましたか。

-

『1×0』をやる前、オリジナルテンポで海外公演したのがきっかけになり、韓国とスロベニアで国際共同制作をする機会をいただいたんです。スロベニアでは、相手から徹底してヒアリングを行い、それを僕が演出家として具現化するというつくり方になった。自分の持つ文脈、文化的な背景や共有する芸術的な背景が全く異なる人との創作は初めてで、トラブルもありましたが、「どんな作品でも、初めてものを見るようにフラットでクリアな思考で臨めばいいんだ」と気づいた。そのことが、今に続くプロデュース作品を演出するときのスタンスになっています。

だから、全員が10代の女の子というTPDも、僕にとっては外国人のカンパニーと同じ(笑)。言葉もなかなか通じない状況から始めて、一つずつ共有できる感覚を増やし、共同創作に近づけることにこだわりました。アイドルとしての魅力をすべて舞台に盛り込むのがミッションだったので、宝塚歌劇の公演をイメージしました。前半は演劇的な時間、後半はショーにして、それがひとつの世界になるよう全員を本人役にして、観客はアイドルのライブを応援する感覚で演劇を体験できるようにしました。プロジェクション・マッピングや、自分が応援するアイドルの情報が映し出される眼鏡(スマートグラス)なども導入しました。

演劇と違って、アイドルとその作品に自分の人生をリンクさせたいという欲求が観客が劇場に集まってくる。そういう観客に向けて、作品を通じて何を発信していくか、どう要求に応えていくかは、その後に続く2.5次元ミュージカルの創作にも糧となる体験でした。2.5次元の作品は、ファンの方とどうコミュニケートするかが重要なテーマですから。 - そして、取り組んだのが、高校のバレー部員たちを主人公にした「ハイキュー!!」の舞台化です。漫画、アニメ、ゲームを舞台化したコンテンツは2.5次元ミュージカルと呼ばれて、今、日本でとても注目されています。「ハイキュー!!」もその大ヒット作の1本です。

-

実は、自分が「ハイキュー!!」をやるまで、先行する2.5次元作品を観たことがありませんでした。それどころか原作の漫画も読んだことがなかった(苦笑)。学生時代は週刊漫画誌を読んでいましたが、それ以降は限られた作家の単行本を読むぐらいで‥‥。演出の誘いを受けたときに、プロデューサーの

松田誠

さんにそうしたことは伝えたのですが、「原作を使った新しい演劇がつくりたかったから依頼したので、気にしなくていい」と言ってくださって。お陰で余分な緊張をせずに取り組めました。

「ハイキュー!!」の原作を読んでみたら、僕のスポーツ漫画の固定概念と違い、必殺ワザや魔球の類が出てこない。語弊があるかもしれませんが、「地味な部活の話」なんです。何度か読み返すうちに「これは人間ドラマとして見せたほうが面白い」と思い、脚本を担当する中屋敷法仁君(劇団柿喰う客の劇作家・演出家)と打合せしました。 - 二人の間では、どのようなやり取りがあったのですか。

-

中屋敷君は原作の大ファンでした。僕が「パフォーマンス要素の強い作品にしたい」という意図を伝えたら、彼は「ト書きは一切書かない。原作の台詞を抜粋して、それを構成した台本をつくる」と。なので、キャラクターがどういう会話をするかの流れを中屋敷君がつくり、試合のシーンなどは僕がつくるという分業で、上演台本を形にしていきました。

原作担当編集の方と相談しながらつくらせていただきましたが、「「ハイキュー!!」素晴らしい作品で、漫画の段階で既に完成しているので、演劇で同じことをするのは不可能だから、演劇として素晴らしい作品になるよう、納得のいく創作にしてください。そのための変更や創作はウォーリーさんに一任します」と言ってくださった。そのことには今も感謝しています。まぁ、中屋敷君が原作を非常にリスペクトしているので、不用意にいじるなんてことはありませんでしたが(笑)。 - パフォーマンスとして見せるト書きの部分、たとえばバレーボールの試合のシーンではプロジェクション・マッピングやダンス、ライブカメラでの映像など、多くの要素で構成されています。どのように整理し、シーンとして配分していったのでしょうか。

-

台本は絵コンテのようになっていて、俳優の立ち位置まで書き込んであります。

最初は俳優を入れないで、僕と振付家とダンサーとでワイワイといろいろなことを試しながら試合のシーンをつくりました。こういう集団創作的なプロセスである程度のベースをつくり、それから俳優に入ってもらう。すると今度は登場人物のキャラクターが加わるので、それに応じて動きの調整や台詞の調整を行い、バレーボール指導の方からのアドバイスなども受けます。

音楽の要素も非常に大きいので、個人的には音楽劇をつくっている感覚に似ていました。「2秒ブレイク、台詞が入り、そのあと曲が復活」というような、スコアと台詞の細かな合致が必要で。音楽の和田俊輔君にもずっと現場に入ってもらって、稽古場でスコアを改訂してもらいました。

僕が2.5次元作品の一番の特徴だと思っているのは、文章のテキストがあると同時に、原作の「画」というデザインのテキストがあるということ。「ハイキュー!! 」には「ハイキュー!!」独自のデザインがあって、それを舞台に使わない手はないと思いました。それで原作の画、コマを舞台に出して、それが舞台のベースやリズムをつくり、シーンの見るべきアングルを教えてくれたり、デザインの特殊性を舞台のムーブメントに翻訳したりしました。だから稽古場でも原作の漫画を開きながら、いかにその動きや描写を立体化、再構築化するかを検討し続けました。 - 「バレーボール」という題材から生まれた演出プランはありますか。

- サッカーやバスケットボール、野球など他のスポーツのプレイは、ボールが地面に接していますが、バレーボールのプレイは基本空中で行うものです。なので、アクティングエリアを通常の演劇より上に向かって設定しないと表現できないと思いました。同時に、その「上へ上へ」という志向は、決してスーパーヒーローではない登場人物たちが、成長しようとするドラマの展開にも重なっていく。非常に上手くできていますよね。

- キャラクターが明解な登場人物を俳優たちが演じるための演技指導はどうされたのでしょうか。

- ビジュアルは原作にできるだけ忠実にを心がけましたが、キャラクターの演技については僕から指示することはあまりやりません。というか、そもそもそうした役づくりを細かくすることが得意じゃなくて(苦笑)。シーンにおける立ち位置や顔の角度などは言葉にしますし、作品がもつ価値観や精神性について共有しますが、こと役については俳優がつくってきたものを見せてもらって話し合うスタイルです。

- 2.5次元の舞台作品を手掛けたことで演劇観に変化がありましたか。また、どのような可能性を感じていますか。

-

30代はじめ、「演出家になろう」と腹を括った時に思ったことのひとつが「コップひとつしかない状態でも演劇はできる。何でも演劇になる」ということでした。以来、僕はずっと「演劇とは何か」を考え続けているように思います。その中で「ハイキュー!! 」に出合い、舞台上で人間の魅力を描く重要性に改めて気づいた。そこに今、大きな可能性を感じています。

「ハイキュー!!」は誰も死なないドラマですが、世の中の戯曲の多くには「死」が描かれていて、生まれるか死ぬかの話がとても多いんです、それが最大のドラマツルギーだから。でも10代の男の子たちが、ひたすらバレーボールに打ち込み、誰も死ぬことがない「ハイキュー!!」でも、観客を感動させるドラマをつくることができる。そんな、ストレートな「物語」に対しての信頼を、自分の中で回復できたのはこの作品と出合えたからだと思います。2.5次元作品の可能性について語れるほど、僕はまだ深く関われてはいませんが、このジャンルのように多くの要素が関わる創作の現場で、僕が多くを得たように、演出家を育てていくような仕組みができたらいいなと思いました。 - 戯曲とは異なる出発点から舞台をつくり上げるには多くの視点と多彩な表現をまとめ上げる手腕が必要。確かに演出家としての地力を問われると思います。

-

僕は、演劇の劇作家・戯曲至上主義の傾向が性に合わなくて、一時、戯曲から離れてノンバーバルにいったところがあります。でも2.5次元作品のような、漫画やアニメを原作にした舞台づくりでは、戯曲からの創作とは異なるスキルが必要になる。僕の憧れている人のひとりがコミュニティデザイナーの山崎亮さんなんですが、「ハイキュー!! 」のような舞台をつくることは、コミュニティデザインに近い作業のような気がします。創作のためのチーム、上演する「場」、それを観て満足してもらいたい観客についてまでデザインしなければ、作品は成立しませんから。

そうして生まれた作品を観た方たちが、そこで感じたことをそれぞれ持ち帰り、自分たちの日常生活に何かしら還元してもらえればそれに勝ることはない。そういうことが劇団であれ、外部の作品であれ、僕が演劇でやりたいことなのかもしれません。