- ひびのさんは現在、「コスチューム」を中心に幅広いデザイン・ワークを手掛けていらっしゃいます。どういう経緯でデザインに興味をもつようになったのですか。

-

子どもの頃から絵を描くのは好きだったのですが、仕事にも就けないで油絵を描いているみたいなのは違うと感じていました。最初は漫画家になりたかったぐらいだから、それが仕事になるようなことがしたかったのですが、私の子どもの頃は情報もあまりないし、デザインという言葉もそういう仕事があることも知らなかった。

たまたま同級生のお姉さんに芸大のデザイン科を受験する方がいて、遊びに行った時に「デザインは面白い」という話を聞いて、ふうん、そういうのが仕事になるんだと、興味をもったのがはじまりです。 - 東京藝術大学美術学部デザイン科に進まれますが、大学ではどのようなことを学ばれたのですか。

-

芸大というところは、大きな意味で「表現すること」は教えてくれるのですが、デザインのハウツーやスキルのようなものは授業に組み込まれていない。それが逆によかったとも言えますけど。ですから、大学で一番大きかったのはやっぱり友達との出会いですね。同世代なのに、自分にはない知識や個性を持った友人たちと話すことで、新しい情報や刺激を次々に受けました。

私が大学生だった80年代は、ポップアート全盛期で、アンディ・ウォーホルやリキテンシュタイン、映画では『アメリカン・グラフィティ』などアメリカン・カルチャー一色で、世の中も楽しい雰囲気が溢れていた。大学の中にこもって絵を描いている場合じゃない、街に出ればいくらでも新しく刺激的なことに出会える、そういう時代だったと思います。ファッションもDCブランドが出たてのころで、それまでは「アイビーか普段着」のような選択肢しかなかったのが、一気にいろいろなデザインの洋服が出てきました。 - その頃、大学の友人たちと一緒に「ダイアモンド・ママ」というグループを作り、創作活動をしていたそうですね。

-

グループ名は日比野(克彦。こづえ氏のパートナー)がつけてくれました。所属していたのはみな、大学というアカデミックな場になじめず、教授陣から“目の上のたんこぶ”扱いされていた生徒ばかり(笑)。何回かはグループ展を開いたりもしましたが、どちらかといえば集まる口実というか、サロンのような集まりで、私にとっては刺激を受ける良い環境でした。

そんなことばっかりやって、本当に楽しいだけで大学4年間を過ごしてしまい、初めて現実の厳しさに触れたのは卒業直前。就職先を探す段になり、私は広告代理店を受けるつもりだったのですが、募集枠もない状況に気づいてショックを受けました。

結局、当時はやっぱり雑誌が面白かったので、気になっている雑誌を刊行している出版社をいくつか回りました。その時も「自分の好きな雑誌に関わる仕事ができたらいいな」というぐらいの軽い気持ちで、それほど危機感もありませんでした。就職先を探すというより、自分が気に入っているものはどんなふうに作られているのかを、自分の作品ファイルを見せながら話を聞かせてもらう、という感覚でしたね。 - その頃は、洋服やファッションへの興味はあったのですか。

- それほど明確なものはありませんでした。先ほども話したようにDCブランドの誕生や、アメリカの古着文化が入ってきたのを目の当たりにし、「洋服って面白いな」とは思っていました。卒業制作では作品として、洋服の柄のようなものを発表したのですが、あの時点ではイラストレーターや誌面のレイアウト・デザイナーになれたら、と思っていただけです。

- 仕事として「服」にまつわる創作(デザイン)をはじめられたのはいつからですか。

-

実は記憶が定かじゃないんですね。卒業してから、日比野がパフォーマンスをするときの衣装を手掛けたり、舞台を観に行って知り合った小劇場の「ブリキの自発団」の衣装を手伝ったりはしていたのですが、本当にいつの間にか仕事になっていた、というのが正直なところです。

自分の年譜では「88年よりコスチューム・アーティストとしての仕事を始める」と書いていますが、それも自分の気持ちのうえで整理がついたのがその頃、というだけです。その年に、イラストや他のジャンルでの創作など色々やっていたことをすべてやめて、「洋服一本でやろう」と心に決め、仕事として洋服の創作(デザイン)をはじめました。 - どうして洋服の創作(デザイン)だけをやろうと決意したのですか。

-

簡単に言うと、他は才能がないと思ったんでしょうね(笑)。洋服を私みたいに創作(デザイン)する人は他に見たこともなかったし、何かいいんじゃない(笑)、という感覚的なことです。洋服以外の仕事には何かストレスを感じるんだけど、洋服には自分のオリジナリティが出せているような気がしたし、自分がやりたいことが出来ているように思えたんです。仕事とはいえ、精神的に楽しかったというのは大きいですね。

それで「コスチューム・アーティスト」と名乗ったのですが、そういう名前にすることで、“何でもできる、やっていい”という余白(自由度)もできるような気がしました。舞台衣装もつくっていますが、正直に言うと、デザイン科で勉強して広告的な仕事を希望したのが出発点ですから、舞台衣装家になるというつもりでは全くありませんでした。 - 初期の代表作として有名なのが、情報誌「とらばーゆ」(※リクルート社が1980年に創刊した女性対象の週刊転職情報誌)の表紙です。ひびのさんが造形したパステルカラーの立体的なコスチュームを着たモデルを撮影したこの表紙は、当時の雑誌文化の中でも特筆すべきものとして高く評価されています。モデルを「生きたオブジェ」のようにする雑誌の仕事と、「動くこと」を前提にする舞台衣装の仕事は全く異なるものだと思います。

- 私の創作にとっては、どちらも基本的には同じです。だから舞台の仕事を始めたばかりの頃は、舞台衣装なのに重くて動きづらいものを平気で作り、俳優さんたちを大変な目に遭わせてしまった(笑)。そういった苦情は直接私の耳には入らないのですが、一番長くお仕事をしている野田秀樹さんからは、「本当に暑い」「動きにくいなぁ」と、たまに愚痴をこぼされることもありましたね。それを聞いて「次はもっと薄手に作ろう」とか、少しずつ舞台衣装向きの作り方を身に着けていきました。発想に違いがあるとすると、舞台衣装にはストーリーやキャラクターがある、という部分だけです。

- 野田秀樹さんは、1990年に東宝製作の『から騒ぎ』の衣装を手掛けて以来、ひびのさんが最も多く仕事をした劇作家・演出家です。野田さんとの仕事はどのように進めていますか。

-

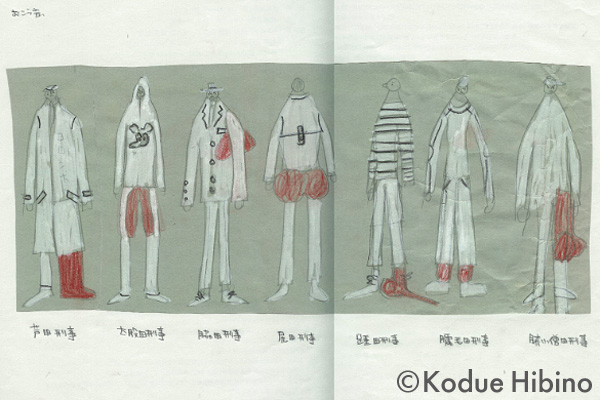

まず台本を頂いて、何回か読んで。でも野田さんの戯曲は難解なので読むだけではほとんど理解できないので、お会いして説明を受けようとするのですが、野田さん自身が説明するのがあまり好きではないもので、結局自分でイメージを膨らませるしかない(笑)。

- 野田さんは、衣装のイメージに具体的な注文を出さないのですか。

-

初期はそうでした。『から騒ぎ』のとき、日生劇場という大きな劇場で東宝という大きな会社と仕事をする、しかも野田さんとも初めてという状況で、私はちょっとビビってしまい、いろいろ気を使ったスケッチにしたんです。そしたら、野田さんが「これはこづえさんらしくない。すごく普通だ」と。

一週間かけて全部描き直したら、今度はすごく気に入ってくれて。「どんな現場でも思い切りやっていいんだ」と、あの時、背中を押してもらえたことはとてもラッキーだったと思います。野田さんは、とにかく何でも面白がれる人なので、私が出したアイデアには口出しせずに、そのコスチュームが活きるような演出を考えてくれたりもします。

- 野田さんとは現在まで一緒に仕事をされていますが、その間、進め方などに変化はありましたか。

-

私自身も変化していますし、野田さんの戯曲も「テーマ」が素直に読み取れるような現実性のあるものに変化してきているので、最近の作品ではコスチュームにもある種のリアリティを求められるケースが出て来ています。私としては、「得意じゃないことをやらなければ」というプレッシャーを感じることもありましたが、今は野田さんの考え方も理解できるようになりました。

- 野田作品に限りませんが、ひびのさんのコスチュームは、登場人物の生活・職業を説明するような、一般的なリアリティとは一線を画した造形・デザインになっています。そのアイデアは、戯曲の解釈や演出プランからくることが多いのですか。

-

アイデアを生み出すとっかかりとなるヒントは、自分のストックや創造力からくることもあれば、戯曲や演出家のイメージの中からくることもあります。野田作品の場合は、戯曲の設定自体、時代も国も明らかでないもののほうが多いので、それだったら新しくて見たことのない、しかも美しくて楽しいコスチュームを俳優さんに着せて、観てもらいたいなと思っています。

- たとえば色から発想するとか、形から発想するとか、素材から発想するとか、ひびのさんの発想をリードする要素というのはありますか。

-

別々に浮かぶものではないかも知れません。スケッチを描く行程としてはもちろん形が先にあって、色はあとから塗りますが、ものによっては「キーカラーはこれ」と先に決まっていることもあります。変わった素材を使うので「素材ありき」で作ったと思う方もいますが、ファッションの世界では素材を一から作ることもありますが、普段の仕事では時間も予算もそこに割くことはできないので、イメージにあった素材を後で探しにいきます。

- 野田さんとの仕事と並んで大きなトピックスと言えるのが、演出家の 串田和美 さんと歌舞伎俳優の中村勘九郎(現:勘三郎)さんが一般のホールで新演出の歌舞伎公演にチャレンジされている「コクーン歌舞伎」の衣装を担当されたことです。

-

歌舞伎の仕事は本当に楽しいです。こんなに自分にあっているとは思いませんでした。自分が持っている色の感覚は、とても歌舞伎にあっていると思いました。私は、どちらかというと現代的なリアリティが苦手なのですが、歌舞伎の衣装にはリアリティはまったく必要ないでしょ。

ただ、最初にお話をいただいたときには、自分の作るものはアバンギャルドだ、西欧的なとらえ方だと思っていましたから、「なぜ私が歌舞伎?」と思ったのも事実です。でも仕事を始めてみると、自分がいかに日本人かがよく分かりました。空の色ひとつとっても、日本とフランスとでは違いますよね? 二つ並べたときに自分が選ぶのは日本の空の色、日本の空気や日の光がどうしようもなく染みついているということを、歌舞伎の仕事を通じて再認識しました。 - ひびのさんがそう思われたのは意外です。伝統的な世界で新しい仕事をするのは、さぞかし大変だったのではないかと推察していたので。

-

確かに当初は大変でした。はじめて歌舞伎の衣装に関わったのが2001年の『三人吉三』で、その時は、衣装コーディネートとしてお仕事をさせていただきましたが、何せ、歌舞伎のことは何も判らない状態でしたから。それに、歌舞伎の裏方さんたちからすれば、「なぜこんな奴が自分たちの職場に?」というような気持ちだったでしょうし、あれだけ革新的なことをされている勘九郎さんでさえ衣装を変えることには抵抗もあったようです。

でも、歌舞伎座で野田さんの新作歌舞伎の衣装デザインをさせていただいたり、回を重ねるごとにどんどん歌舞伎の現場も楽しくなっていきました。私たちが作った作品を、お客様が受け入れて下さったという事実は大きく、最近は歌舞伎関係の方が優しくなり過ぎて、何を提案しても「駄目」と言われないので、少し拍子抜けしています(笑)。

- コスチューム・アーティストとしての仕事は、日本に先達がいたわけではありませんから、ひびのさんが独力で切り開いてこられたものです。

-

結果的にそうなりますね。何と言いますか、自分は毎回新しいことをやらされる運命の下にあるような気がします。別に自分からあれがやりたい、これがやりたいと開拓していったわけではないのですが、いただいたお話をやっているうちに広がっていった感じです。いつも誰に訊くこともできないし、怯えながら仕事をしているのですが、頼まれると断れない性分な上に、辛い事があっても終わると忘れてしまう(笑)。

その中で「続ける仕事」というのが、私にとっては自分を鍛える上で非常に重要だったように思います。野田さんとの仕事もずっと続けている仕事のひとつですし、雑誌の連載や今一番頻度が高いNHKの子供番組もそうです。この番組では衣装だけではなくて美術もプランニングしているのですが、次々に自分の持っているアイデアを出して行かなければ追いつかない質と量、スピードを求められるので、本当に鍛えられます。

- ひびのさんにとっての最新の分野がインダストリアル・デザインです。舞台衣装や雑誌作品だけでなく、ハンカチやメガネ、食器、スポーツウェアから家具に至るまでを網羅した個展を開いたばかりですが、インダストリアル・デザインをはじめたきっかけはどんなことだったのでしょうか。

-

私には、高校時代の「好きな絵を仕事にしたい」と思ったあの頃から一貫して、「役に立たないものを作りたくない」という気持ちが強くあります。アーティストいうと、何をしても許されるような雰囲気がありますが、置いておいても仕方ないような、ゴミのような作品も世の中にはあります。私はそういう創作が嫌いなんですね。

その意味では使うことを前提とした、役に立つ生活用品をつくることは私にとって自然だったように思います。でもこれも自分から手を上げたわけではなく、ハンカチなどそれぞれの会社から「デザインしてみませんか」とお声がけいただいたのがきっかけです。ハンカチが一番長くて93年ころからデザインし始め、家具など本格的に商品開発に関るようになったのは、2000年代に入ってからです。

私の創作の原動力は、日常を充実させるところから生まれていると自分では感じています。きちんとした生活、それこそ家の片づけや食事の支度なども含めて、根となる暮らしが荒むと精神的に不安定になり、仕事のうえでも迷ったり自信をなくしたりしてしまう。そんな、自分のベースに欠かせないもの、欲しいものをデザインする場をもらえたのはとてもうれしいです。

そう言えば、大学3年で専攻を選ばなければいけない時期に、インテリア方面もやってみたいと思って関連の授業を取ったことがありました。ゴミ箱を作ったのですが、最近になってダイアモンド・ママ時代からの友人に、「あのときのこづえは楽しそうで羨ましかった」と言われたんです。当時はグラフィック・デザインこそ自由で、インダストリアルの分野は制限が多いような印象があったのですが、実際に仕事をしてみると、むしろこちらのほうが自由に仕事ができるように思います。

実は、私、舞台のコスチュームで一番嫌いなのが、人に着せることなんです。製作途中で、衣装パレードがあって、俳優さんからいろいろ言われるでしょ(笑)。まだ、途中なのに。そういうのがダメなのですが、商品デザインはそういう意味では自分ひとりでデザインできるので、そっちの方が私に向いているのかもしれません。

- ひびのさんと同世代の80年代のアーティストは、あらゆる既成の価値観や意味づけから“逃れる”ために表現をしているように思える、と誰かが言っていました。野田さんの演劇もそういう表現だというのですが、ひびのさんも「逃げたい世代」のビジュアル表現の一翼を担っていたということでしょうか。

-

「逃げたい世代」という表現は的確ですね、自分の中で非常に腑に落ちる言葉です。なぜずっと一人で仕事をしてきたかといえば、先輩世代とも後輩たちともなるべく一緒になりたくなかったから。今日は自分が“内弁慶世代”だったんだというスゴイ発見をしました(笑)。野田さんとこれだけ長く仕事をしていられることも、影響の大きさも、同時代性がルーツにあると聞くと、これまたひどく納得してしまいます。時代というと重い印象もありますが、それがもたらす影響や出会いの必然が私を育ててくれたのなら、こんなラッキーなことはありません。

- では最後に、クロス・オーバーな仕事をするなかで、ひびのさんにとって「デザインする力」とはどういうものだとお考えですか。

- それはもう、「自分を信じること」の一言に尽きると思います。私は自分を信じられなくなったら、何もデザインすることはできません。それは先ほどもお話したように、生活者としての面も含むことで、仕事だけでなく、日常の気持ちよさとか、パートナーである人と快適に過ごすための環境づくりとか、そういう基盤を整えておくことが「自分を信じる」ためには不可欠だと思っています。

ひびのこづえ

造形的なデザインで新たな世界を開拓 コスチューム・アーティスト、ひびのこづえの感性とは?

ひびのこづえKodue Hibino

コスチューム・アーティスト。1958年静岡県生まれ。82年東京芸術大学美術学部デザイン科視覚伝達デザイン卒業。88年のデビュー以来、雑誌、ポスター、テレビコマーシャル、演劇、ダンス、バレエ、映画など幅広い分野で、ファッション・デザイナーと異なる視点で独自のコスチュームをつくり続ける。1984年、日本グラフィック展・奨励賞受賞。1989年、日本グラフィック展・年間作家新人賞受賞。1995年、毎日ファッション大賞・新人賞、資生堂奨励賞受賞。1997年に作家名を内藤こづえより、ひびのこづえに改める。

2007年8月〜10月、茨城・水戸芸術館現代美術センターにて「ひびのこづえの品品 たしひきのあんばい」を開催。20年に及ぶコスチューム・アーティストとしてのキャリアの集大成とし、家具や生活用品のデザインへの新たな展開を見せる大規模な展覧会となった。

聞き手:大堀久美子

NODA・MAP第13回公演『キル』

(2007年12月〜2008年1月/Bunkamuraシアターコクーン)

作・演出:野田秀樹

衣裳:ひびのこづえ

撮影:谷古宇正彦

NODA・MAP第1回公演『キル』

(1994年1月〜2月/Bunkamuraシアターコクーン)

作・演出:野田秀樹

衣裳:内藤こづえ(現ひびのこづえ)

撮影:伊東和則

NODA・MAP第3回公演『TABOO』

(1996年4月〜5月/Bunkamuraシアターコクーン)

作・演出:野田秀樹

衣裳:内藤こづえ(現ひびのこづえ)

撮影:青木司

NODA・MAP番外公演

橋爪功VS野田秀樹 二人芝居『し』

(1995年12月/六本木・自由劇場)

構成・演出:野田秀樹

衣裳:内藤こづえ(現ひびのこづえ)

撮影:渞忠之

NODA・MAP第10回公演『走れメルス〜少女の唇からはダイナマイト!』

(2004年12月〜2005年1月/Bunkamuraシアターコクーン)

作・演出:野田秀樹

衣裳:ひびのこづえ

『野田版・研辰の討たれ』

(2001年8月/歌舞伎座)

脚本・演出:野田秀樹

衣裳:ひびのこづえ

NODA・MAP第2回公演『贋作 罪と罰』

(1995年4月〜5月/Bunkamuraシアターコクーン)

作・演出:野田秀樹

衣裳:内藤こづえ(現ひびのこづえ)

撮影:青木司

この記事に関連するタグ