-

串田さんは、1960年代からスタートし、数多の才能が開花した日本の小劇場演劇を牽引した自由劇場(後にオンシアター自由劇場と改名。1966年〜1996年)の主宰者であり、作家・演出家・俳優として活躍されてきました。また、東京・渋谷の真ん中に1989年にオープンした複合文化施設「Bunkamura」の開設準備から携わり、シアターコクーンの初代芸術監督に就任。2003年からは長野県松本市の公立文化施設、「まつもと市民芸術館」の芸術監督兼館長になられるなど、常に再前線で仕事をされています。

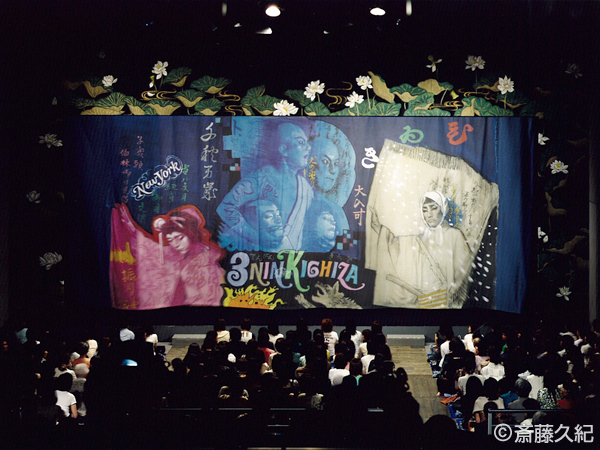

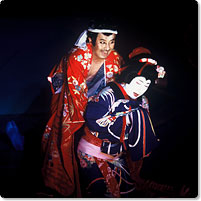

特に、1990年代以降の串田さんの仕事で重要なのが、現代演劇の演出家がはじめて歌舞伎の演出を行った「コクーン歌舞伎」「平成中村座」の活動だと思います。それは、歌舞伎を伝統的な形で上演するのではなく、現代の目で見て演出し直すという、非常に画期的な仕事でした。まず、そこからお話をうかがいたいと思います。コクーン歌舞伎は、歌舞伎の専用劇場ではないシアターコクーンで公演を行うものですが、どういった経緯で始まったのですか? -

私が芸術監督をしていたので、松竹の大沼信之さんが、ここで歌舞伎をやらせていただけないかと相談にいらっしゃった。その時は、以前、渋谷のデパートにあった東横ホール(1943年〜1971年)で行われていた歌舞伎公演のようなことを考えているのかな、それならちょっと違うなと思いました。

実は、僕は、絵や資料で見て、昔の歌舞伎小屋は近代西洋の発想とは全然違う劇空間で面白いと若い頃から興味をもっていた。シアターコクーンはコンクリートでできた現代的な劇場ですが、設計するときに、こういう歌舞伎小屋にも通じる劇場のあり方について、建築家などと随分議論しました。

近代的な劇場は、舞台の上にある完成された芸術作品を客席で観客がおとなしく鑑賞する、そしてどの席からも均等に見えるというのが理想ですが、歌舞伎小屋のような劇場は客同士が一緒にいることがよく見える劇空間になっている。けんかになったり、「いい女がいるなあ」とお客さんがお客さんを見たり、休憩時間も楽しかったり。そういう劇場のあり方をもう一度思い出してみるのはどうですかと、設計会議で話しました。

そういうコクーンのもつ雰囲気が大沼さんに伝わったのかもしれない。もし、そういうものを追い求めているのなら一緒にやれるのではないか。それなら、中村勘九郎さん(現・勘三郎)に関わってもらいたいと直感して、江戸時代の古い芝居小屋である四国の金丸座で公演をやっていた彼を訪ねたんです。そしたら、うれしそうに小屋の裏側をいろいろと案内してくれて、勘九郎さんも僕たちがコクーンで「三文オペラ」を上演していたときにコクーンを見に来てくれた。ああこの人とならと、お互いが求めている精神の共通性を嗅ぎとったという感じで一緒にやることになりました。

ブレヒトと歌舞伎では全く違うもののようだけど、観客と一体になるとか、ただの心理的なものだけではなく、舞台と客席が行き来するような演劇のあり方とか、それがやりやすい小屋(劇空間)とか、そういう共通点があります。そこがお互いの出発になっていると思います。 - 勘三郎さんは、70年代の終わり頃、高校生のときに状況劇場のテント公演を見て、凄く感動したと書いていらっしゃいました。猥雑でエネルギッシュで熱い空間があって、初期の歌舞伎はこういうものだったんじゃないか、そのうちこういうのを歌舞伎でもやってみたい。その気持ちがコクーン歌舞伎に結びついたと。そういう意味では、勘三郎さんにも現代演劇に歩みよろうという姿勢があり、串田さんも歌舞伎に現代の目から近づこうとしていた。その両方が非常にうまいところで手を結んだ感じがします。

- そうですね。今はまだそういう言い方しかできませんが、勘三郎さんのような人も出てきたし、以前から歌舞伎俳優は現代演劇を演じているし、歌舞伎の中にも古典的なテクニックが絶対に必要な演出もあればそうでないものもあるのだから、上手くすればそのうちに古典と現代劇との境が混沌としてなくなってくるかもしれません。そう簡単ではありませんが。

- そもそも歌舞伎では演出家という役割はなくて、必要なことは座頭がやっています。たまに新作歌舞伎をやる場合などに演出が入ることはありますが、基本的に歌舞伎の伝統的なスタイルを変えるものではありません。ですから、串田さんが歌舞伎の演出をしたというのは本当に画期的なことなのですが、役者さんに抵抗感はなかったのでしょうか。

-

そこは勘三郎さんが防波堤になってくださっていて、みなさん「彼が言うんだから」と。もちろん、いまだに戸惑いや葛藤はあると思います。だって、物心ついた時からずっと見ているものを変えるというのはそんなに簡単なことではなくて、お箸を急に左手で使えと言われても、面白いけど手が動かないよ、みたいな(笑)。そのぐらい身体に染み付いてしまってることなんです。

だから、例えば『桜姫』や『盟三五大切』のようなあまり上演しない演目は割と演出しやすいのですが、『三人吉三』のようにいつもやっている演目は、もう、だまっていても口は動くし、足も必ずこうなるという型が身に付いている。それを変えるわけだから、本当に大変なことだと思います。 - 串田さんは歌舞伎を演出する場合、どのようなアプローチをされますか?

-

まずは、原作を読み込んで、その後ろに流れる空気のようなものを想像して、自分流の解釈をすることからはじめます。それで、ひとつは、物語の中の役柄の心理についてこうじゃないかという提案をする。例えば、『三人吉三』では、お坊吉三は立派な侍の息子で、さんざん悪ぶっているけど、実はまだ人を殺したことがなくて、内心すごく怖がっているかもしれないと提案した。それで、お坊吉三から百両を取り戻そうと、伝吉が「昔俺は悪だったんだ」と啖呵を切って迫ってくる場面で、お坊吉三がギクッと後ずさりして壁にガンとぶつかる演出にした。それから、お坊吉三が伝吉を斬り殺した後に、ハアハアと荒い息をつかせた。すごくみっともないし、カッコ悪い。歌舞伎ではそういうみっともないことは二枚目の役者にやらせちゃいけないらしい。どんな芝居でも二枚目はすっとしているのが歌舞伎で、ハアハアするとは何事だって(笑)。でも、僕はハアハアした方がカッコいいと思うし、生まれて初めて人を斬ったかもしれないんだから、ハアハアした方が共感できますよね。

もうひとつは、もし江戸時代に僕みたいな人(演出家)がいたら、こんな仕掛けをして、作家の黙阿弥だろうが南北だろうがお客さんだろうが、大喜びしたに違いないというような仕掛けも提案します。例えば、証拠の証文を燃やす場面で、棒の先に付けた絵に描いた炎を証文に近づけると、証文がひっくりかえって火がついた絵に替わるとか。「どうですか?歌舞伎的でしょ」というと「うん歌舞伎的だねえ」と勘三郎さんは面白がってくれるのですが、江戸時代からやっていてもおかしくない仕掛けなので、お客さんは新しい演出だとなかなか気づかない(笑)。

『東海道四谷怪談〜北番』では、堀の水を水色の衣装を着た20人ぐらいの役者が身体を波打たせたりしてやった。これなんかも歌舞伎座ではやらないんだけど、江戸の人がやりそうなことでしょ。マスゲームみたいな立ち回りをしているのだから、堀の水を人間がやってもおかしくないですよ。

結局、僕が歌舞伎の演出でやろうとしているのは、文献を読んで、歌舞伎オタクになってやることではなく、これまで自分の芝居で実践してきた楽しい部分というのを提案していくということなのだと思います。 - 登場人物に人間的なリアリティを与えるなど、歌舞伎に新しい息吹を吹き込んだ串田さんの演出が、初期の頃は、歌舞伎を見慣れた人たち、特に劇評家に不評だったのは意外でした。私は歌舞伎には不案内ですが、新しいことをやっているんだからプラスの面を評価すればいいのに、マイナス面を咎めるような論調に、随分偏狭だと思いましたね。

-

新しい試みをするのに、不案内であるというのはものすごく大切なことです。僕は、知識は否応無しに入ってくるけど、自分のアイデアを実現するのに必要じゃない知識はもつまい、知らないままでいようと心がけています。そうしないと、知っていることをひけらかすために芝居をしているみたいになってしまう。僕らはものつくる人間だから、知らない方がつくれることもあるし、知っていても隠すことのほうが表現できることもありますから。

それと、歌舞伎を見慣れた人たちは型ということをよく口にしますが、当初からそれほど様式的だったかというと、本当はそうでもなかったんじゃないかと。特に、江戸末期、黙阿弥と一緒にやった四代目市川小団次などの芝居はかなりリアルだったのではないでしょうか。だって新作だと型もないし、自分の心しか表しようがないですからね。悔しいと思ったから手ぬぐいや袖を噛んでグーっと引っ張ったんだけど、それがひ孫の代の役者になると、何で噛んでいたかではなく、ひいおじいちゃんは袖のここを噛んでいたという型が伝わる。だから、僕が役柄の心理について提案するというのは、必ずしも新しいことをやろうとしているのではなく、この間に忘れてしまったものを読み解くという気持ちなんですね。 - コクーン歌舞伎では、1階客席前半は板の間にして平場席にしていますが、どういう意図ですか?

-

椅子席で横に赤の他人がいると、後ろの通路とかで芝居をやっているときに見ようと思っても、遠慮して後ろを振り返れないでしょ。でも平場席になっていれば、そこに役者が入ってきても、お客さんがみんなこうやって好きな方向に身体を動かしてそっちの方を見ることができるから。そう思うと、(肘掛けも背もたれもなくて)すぐ動かせる座布団っていうのは便利だし、そこに座ってお弁当も食べられるみたいな昔の歌舞伎小屋のよさをだしたかったんです。でも、実際は、今の若者は座れないから、椅子席の方から先にチケットが売れる(笑)。ちょっと残念ですね。

- コクーン歌舞伎は、いわゆる花道を設置できないので、そのかわりに客席の通路を使っています。観客は役者さんが通路からからそのまま平場席に入ってきてくれるので、すごくうれしそうですが、役者さんの反応はいかがですか。

-

楽しいみたいですよ。今の歌舞伎座の花道は舞台と同じで犯しちゃいけない場所になっていますが、昔の花道は、客席の中から出てきたり、入って行ったりするようなもっと自由なものだったんじゃないでしょうか。こっち側から自分の世界へ、自分の世界からこっち側へ入っていくという感覚がもっとあったと思います。

- 「コクーン歌舞伎」にも「平成中村座」にも、自由劇場時代からの仲間である現代演劇の俳優、笹野高史さんが出演されています。当初、これには相当反発がありましたが、今では笹野さんの出身地をとって「淡路屋」という屋号で呼ばれるほど、馴染んできています。

-

最初は、本当に小さな役だったんです。『盟三五大切』に、「ますます、ますます」としか言わない乞食がでてきて、話の筋にも関係ないから普通はだいたいカットするんですが、こんな楽しいキャラクターを捨てるのはもったいないと思って。でも、こういう役をやれる役者が歌舞伎にはいないというので、笹野を入れたんです。そうしたら、ちょっとした立派な役をやる役者が倒れてしまった。それで、勘三郎さんが、「笹野さんそれもやらない?」と言って、「できるじゃない」みたいな感じではじまりました。

- ご自身でデザインされている舞台美術も、これが歌舞伎の装置かと驚いてしまうような画期的なものになっています。あれはシアターコクーンという空間があったからだと思いますが、どのように発想されているのですか?

-

舞台装置に限らず言えることですが、歌舞伎には面白いものがたくさんあるのに、ただ無自覚に羅列していて、その良さを生かしきれていないなあと思います。例えば、伝統的な装置は書き割りで平面的なものが多いけれど、三次元で生きている人間が一瞬二次元のように見えるというのは表現としてすごく面白いことなのに、それが意図的に使われていない。そのためには照明はもっと影が出るようにしたらいいとか、タテの動きも考えた方がいいとか。ですから、むしろ歌舞伎の舞台装置のいろいろないいところを肯定しながら、もったいないからもっと大切に使おうよ、という気持ちで発想している感じです。

- 照明についてはいかがですか。

-

現在の歌舞伎の照明は、明治以降に電気が入ってからのもので、それまでの照明はそのときに捨てられてしまったわけです。江戸時代まではロウソクだったから、絶対に闇があったと思うし、影もあった。日常生活にも闇が溢れていて、そういう闇に慣れていた人たちが目を凝らして舞台を見ていた。それが明治に入って電気照明に変わり、当て方もわからず全部フラットに照らしてしまったわけです。明治になって平場席だった芝居小屋に椅子が入り、明るい電気照明に変えたけど、そこでなぜか時間が全部ストップしてしまった。もっと時間がすすんでいれば、椅子は動くようにしたかもしれないし、照明も変えたかもしれないし、テープレコーダーも使ったかもしれない。

こう考えると、僕は歌舞伎の時間が止まってしまった以降のことについて、素朴に疑問を感じているのかもしれない。歌舞伎を新しくしようとか、変えようとかいう発想ではなく、そもそもはもっと違っていたんじゃないか、彼らにこういう道具があればきっと喜んで使っただろう、そういう発想で歌舞伎について考えているような気がします。

- 串田さんが初めて演出した『夏祭浪花鑑』の舞台装置では、舞台上に本物の土を敷いて、舞台を筵で囲って、祭りのときの掛け小屋(骨組みを組んで筵をかけただけの即席小屋)で芝居を見るような雰囲気でした。

-

この話はよくするのですが、僕の演劇の原風景というのが、3歳の時に疎開先で見た掛け小屋芝居なんです。山形県の新庄の少し先に疎開していまして、それから半年ぐらいはそこにいたらしく、近所のお百姓さんに連れて行ってもらった。農村歌舞伎なのか、旅回りの芝居なのかもよくわからないけど、掛け小屋の中に裸電球がいくつもぶら下がっていて、ダンマリをやっていたのを未だに覚えています。『夏祭』はそんなイメージにしてみたくて、初演の時はぺんぺん草を植えてみたりもしたけど、踏みつけられてすぐダメになっちゃった。乾いてホコリが舞うから役者たちが喉をやられるし、裾には土がつくし。これではたまらないと言われて、再演では地がすりに変えました。でも、僕は、今でもやりたいんだけどね(笑)。

- 再演の時には、後ろ舞台の壁が開き、渋谷の街が見えて、そこから御神輿が入ってきたり、最後にはパトカーがでてくるなど、歌舞伎でこれをやるのはすごいなと思いました。芸術監督で劇場のことを何でも知っていたからあれだけ自由に使うことができたのだと思います。

- あれは搬入口ですが、設計段階から、とにかく舞台のセンターに搬入口をもってきてくれるようにしつこく言いました。設計者には、なんでそんなに搬入口にこだわるんだ、君の領域じゃないだろうと言われたけど、いやいや、とにかく真ん中にして欲しいと。絶対にいつか使えると思っていましたからね(笑)。実現しなかったこともあって、空調もスモークを炊いた時に効果的になるよう口を出したんだけど、なんで演出家が空調にこだわるんだと(笑)。コクーンにはそんな秘密の仕掛けがたくさんありますよ。

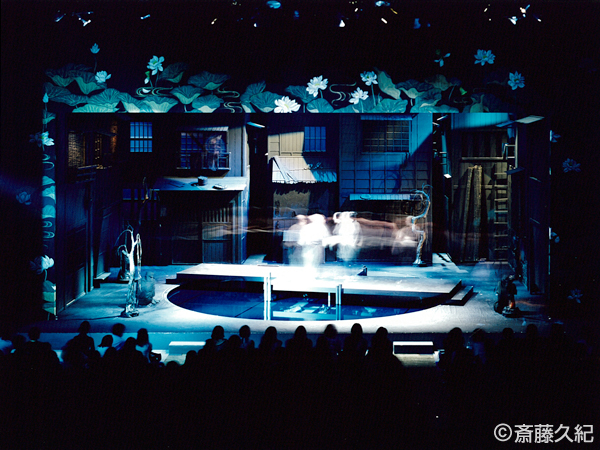

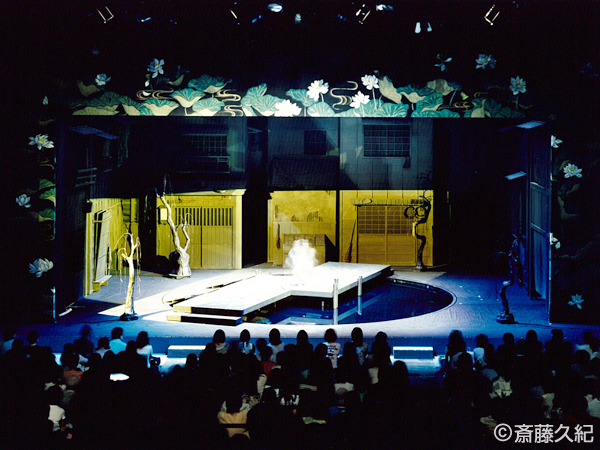

- 『三人吉三』の舞台装置は、中央に直径7メートルぐらいの水が張られた丸いプールがあり、そこに橋がかかっていて場面によって橋と一緒にプールが回転する画期的なものです。

-

『三人吉三』では大川端が大切な舞台設定になっていますが、江戸は水の街で水路がたくさんあったから、そういう川端がちょこちょこでてくると面白いと思ったんですね。でも場面をかえるためにいちいち時間が途切れたのではつまらない。川が丸いのはマズイかなという気もしたけど、あの装置ひとつを回していろんな場面がつくれれば、転換もスピーディーだしいいかなと。それと、水を反射した光がきれいに出ればいいかなと思いました。

- 意表をつかれたのは、橋の上に立ったお嬢吉三が「月も朧に白魚の、篝もかすむ春の空」という名台詞を後ろ向きではじめたとき。台詞を言っている間にプールが回転して正面を向くのですが、役者さんはものすごくとまどったのではないですか。

-

今はこれがいいと自信をもって舞台に立っていますが、はじめはやけっぱちで、「もう何とでもしてくれ!」と思ったみたい(笑)。でも、歌舞伎も、客席を向いて台詞を言っているけど、「月はどっちに出ているの?」という悩みはあったらしいですね。風景が後ろにあって、月も後ろにあって、なのに客席を向いて台詞を言う。そうすると、明治時代にリアリズムを追いかけた人がいて、「月は川に映っているんだ」と下を向いて言ったらしい(笑)。そんなようなことを昔の人は昔の人なりに苦心しているのが面白いですよね。

そういう逸話は、歌舞伎の世界にはたくさんあって、例えば、僕は今回「三人吉三」で本物の犬を出したけど、五代目だか六代目だかの菊五郎さんは本物の猿を使ったことがあるみたいですね。新しい事をいろいろと考えた人だったそうで、猿遣いの話で本物を遣おうとしたんだけど、舞台稽古まではうまくいったのに、お客さんのお弁当のせいで客席に行ってしまって初日で中止になったとか。昔の人もいろいろなことをやっていたんですよね。

- 大詰めのシーンは、雪野原にエレキギターの風の音が響いて、何もかも真っ白で、お嬢吉座の着物だけが真っ赤で。お尚吉三、お坊吉三、お嬢吉三の三人が刺し違え、亡骸の上に雪が降り積もり、椎名林檎さんの歌う子守唄が流れる‥‥。林檎さんのつくった音楽やエレキギターの音がすごく合っていて驚きました。

-

6年前に初演した時には、リアルな風の音をテープで流したんです。歌舞伎では風の音や雪の降る音を「デンデンデン、デンデンデン」という太鼓で表しますが、リアルな風の音を流すのはどうかと思って提案しました。あの時は、自分でも「こんなことをしてもいいのか」「いいじゃない」と葛藤しながらやったのに、今や、風の音どころか、エレキギターが鳴った。この6年間でこんなに変わったんだと、感慨深いものがあります。

歌舞伎では役者が「実は何年前‥‥」と独白する前に必ず三味線が「ベーン」となる合い方という効果音を入れますが、今回は、風の音だけじゃなくて、そこでもエレキギターを使いました。三味線だとどうしてもそれに合わせて言い方が決まってしまい、テンポを上げてほしくても、三味線だとこうなりますと。もっと早くしたいのなら合い方をなくしましょうと言われて、なくさなくてもこういう音楽はどう?とエレキギターの音を聞いてもらったら、勘三郎さんもいいじゃないと。それで、最後の風の音と対になる形で使いました。

- ところで、串田さんがコクーン歌舞伎の演出をはじめたのは2作目の『夏祭』からで、1作目の『東海道四谷怪談』は演出していません。それはなぜですか?

-

最初は、劇場の芸術監督という曖昧な立場で参加しました。僕にはとても歌舞伎の演出なんてできない、犯してはいけないものがあるのではないかと思っていましたから。でも、中途半端に関わることはありえない、やるなら本気でやらなきゃ、という気持ちもありました。

今でも、僕は自分が歌舞伎を演出することについて、何がとは言えないけど、こころの中では自分が間違っているんじゃないか、壊しちゃいけないものを壊しているんじゃないか、という不安があります。このままどんどん進んで、それこそテープでロックでも何でも流す、衣装も何でもありとなると、何が歌舞伎だかわからなくなる。常に、そうすることで失うものが何かを考えておかなければいけないと、思っています。

例えば、携帯電話とかパソコンとか、便利だからといって喜んで使っていると、ハッと気づいたら何かを失っていて、取り返しのつかない状況になっているということもあるかもしれない。でも、失うものが何だかわからないんだから、やるしかないと思ってやっています。

生意気言うと、失ってはいけないものが何かあるんじゃないかと思って、歌舞伎座にも行ってみるんだけど、僕にはわからない。だから、本来あったものが、すでになくなっているんじゃないでしょうかね。

- 話は前後しますが、2000年に浅草の隅田川沿いに仮設劇場をつくり、『法界坊』で平成中村座がスタートしました。あの発想はどころから生まれたのですか。

-

あれは、本来の歌舞伎の姿を再現したいという勘三郎さんの思いが実現したものです。彼が執念でいろいろな人を動かした。初日に松竹の永山会長が来られて、勘三郎さんの肩を叩いて「親孝行だね、君は」と。勘三郎さん(当時は勘九郎)の先祖が江戸時代の歌舞伎小屋、中村座の座元だったとか、僕らにはわからない格別な思いがあるんだろうと思います。

- そして、2004年にニューヨークのリンカーンセンターの広場に平成中村座を建てて、『夏祭』の引っ越し公演を行いました。私は見ていませんが、非常に評判がよかったと聞いています。

-

ええ。素直に見る人たちは、それこそ歌舞伎はこうじゃなきゃいけないという人のいないところで見ていますから、現代劇やシェイクスピア劇なんかと同じ感覚で受け取ってくれる。劇評も普通にストーリーを追って、演出の意図を汲んで、笹野のことも歌舞伎俳優じゃないと知らないから、「名優だ」と褒めてもらった。こういう目にさらされるのはいいことだと思いましたね。

- 今年は『法界坊』で7月10日からリンカーンセンター劇場での公演が予定されています。ちなみにこの作品は、2005年に串田さんの演出で歌舞伎座公演が行われました。あのときは、舞台の両脇に客席をつくって、人形のお客さんを座らせ、何人か本物の人間も混じっていて、とても面白い趣向でした。あれは、昔の芝居小屋の雰囲気を出したかったのですか。

-

そうですねえ。こういうアイデアは、いろんなときに思ったことの蓄積からでてくるのですが。昔、『魔笛』を見に行ったときに、客席に座っているのがお客さんだと思っていたらみんな人形だったら恐いだろうな、と思ったとか。中学生の頃、ひとりで俳優座劇場に新劇を見に行ったときに、周りはみんな知らない大人で、この人たちはみんな芝居の通で、もしかしたら登場人物かもしれないと思うと、自分ひとり対演劇の世界みたいな感じでとても恐かったとか。

みんなにも覚えのあるそういう感覚が僕の中にはずっとあって、『法界坊』で客席に人形を座らせてみました。それと、客が実はお互いに見られているんだという感じをもう1回思い出してみようというのがありましたね。また、間口の広い歌舞伎座を何とかしたいというのと、江戸時代の芝居小屋には舞台奥下手に羅漢席という最下等の席があったというのも頭の中にはありました。

『法界坊』というのは歌舞伎の中でも特殊な話で、お家騒動の脇役ででてくる乞食坊主が主役なんだけど、自分で自分のことを「あいつはねえ」と客観的に説明するようなところがある。今回のリンカーンセンターで公演では、そういう狂言回し的やいわゆる道化の台詞をすべて英語でやろうと思っています。 - ところで、串田さんは現代劇では自分も俳優として出演されますが、歌舞伎には出たいと思わないのですか?

-

笹野みたいな人がいないと成立しないなあという役はいくつかあって、そういう役をやる人がいないとは思っているんだけど、まだ、僕が客観的に客席から見ている必要があるので。そうじゃなければ、舞台の上からお客さんを見ていたほうがずっといいや、という感覚はあるんですけど、それは勘三郎さんが役割としてやってくれていますから。ただ、今度のニューヨーク公演では黒子で出ようかなと思っています。どんな黒子かは楽しみにしていてください。

- 串田さんがコクーン歌舞伎と平成中村座を演出するようになって、歌舞伎の世界も現代演劇の才能を迎え入れる態勢ができてきたように思います。野田秀樹さんが作・演出した『研ぎ辰の討たれ』『野田版鼠小僧』や 蜷川幸雄 さんが演出した『十二夜』など、いずれも串田さんの実績があったからこそやれたのだと思います。

-

もっともっとそういう取り組みはあったほうがいいと思います。野田さんのように本としてつくるのもいいし、蜷川さんのようにシェイクスピアを歌舞伎でやるのもいい仕事ですが、僕が演出した作品を違う演出で、違う歌舞伎俳優でやる人がでてきたらもっと面白くなると思います。

- シェイクスピアの戯曲を色々な演出家がやってみせるのと同じように。

-

そうです。そうするともっと緊張感が出てくるし、ほかの歌舞伎俳優の刺激にもなる。そういう時代がそのうちに必ず来ると思います。

- モリエールやブレヒトも歌舞伎でやれませんか?

-

できると思うんですよ、あれだけ役者が揃っているんだから。そうなるともっとレパートリーが面白くなる。この前、黒テントがブレヒトの『肝っ玉おっかあ』を日本の戦国時代の戦場の話に置き換えて時代劇としてやっていたのですが、あれなんかそのまま歌舞伎俳優がやれば面白いのにと思いましたね。オンシアター自由劇場でやった齋藤憐の『クスコ』もできます。

それと、逆に、歌舞伎俳優ではない人たちが歌舞伎の演目をやるというのも面白いと思います。今、『桜姫』を僕の演出で、歌舞伎と現代劇で月替わりでやろうと企画中で、多分、再来年には実現すると思います。

- すごく面白そうですね。現代劇バージョンでは桜姫は女優がやるんですか。

-

歌舞伎は女形がやって、現代劇は女優がやります。「桜姫」を歌舞伎でやるのと現代劇でやるのとでは解釈が変わってくると思うんです。それは誤読の世界に入っていくことなのかもしれませんが、そこを追究したいなと思っています。

- 串田さんは、現在、「まつもと市民芸術館」の芸術監督兼館長もされています。3年かけてワークショップを重ね、既存の客席を使わず、劇場を野外の円形劇場風にしつらえて上演した話題作『コーカサスの白墨の輪』など、意欲的な創作活動をされています。最後にこちらの話もうかがいたいのですが、民間の商業劇場の芸術監督と公共劇場の芸術監督の両方を経験された方は日本では非常に少ないですが、実際に経験されていかがですか。

-

驚くこと、面白がれることが山のようにあります。今、なぜ引き受けたんだろうと振り返ってみると、最初に自分たちの劇団の小屋として六本木にアンダーグランドシアター自由劇場をオープンしたときは、芸術監督という言葉はありませんでしたが、「あの小屋がちゃんとしていたらいいな」という気持ちでずっとやっていたように思います。その気持ちがあったから、コクーンを引き受ける気持ちになれたし、コクーンを引き受けたから松本も引き受けられた。後になって気づいたことですが、僕の気持ちは全部繋がっていたんですよね。

それは、劇場というものが、ただ作品をつくるハコなのではなく、その劇場があるというのはその人がいるというのと同じで、そのものがあることによって何か影響を与えていくはずだというのが僕の気持ちの根底にいつもあって、だから劇場に興味をもったんじゃないかと思います。

コクーンの時には、企業の人たちが株主や会社のことをいつもいろいろ気にしていたのですが、公立劇場では、今度は市民全員に気を使っている感じがします。まつもと市民芸術館については、多額な税金を投入して建設することに対して反対運動があり、僕はそこに入っていったので、どこまで政治的なことに巻き込まれていいんだろうかとか、何が原因でもめているのかとか、1年間はそういうことにどんどん気づいていく時間でした。僕自身は、市民芸術館を守るというよりは、それは面白いから反対の意見も聞きたいし、もっともだなと思ったこともたくさんありました。それに何も聞いてないより、反対されて、議論して、最後は「そうか」とどちらかが言うことだから、それはすごく良い関係だと思います。税金をどう使うべきかについてはいろいろと課題があるので、どうすれば説得できるか、日々苦労しているところです。

- 日本の地方の公共劇場の場合、ひとつには行政として市民との結びつきをつくらなければいけないという課題があり、もうひとつには水準の高い、世界に出しても恥ずかしくない作品をつくるという課題があります。それを両立させることはとても難しいことだと思いますが、串田さんはどうされていますか。

-

それを最初から念頭において、「こういうものなら市民が受け入れる」「これが大衆的である、前衛的である」と分けるのはすごく問題だと思います。

先日、他の公共劇場の芸術監督と議論になり、彼が「地方は前衛はダメですから」と言ったとき、頭にきて「前衛って何ですか」って。だって、舞踏の大駱駝艦は長野県大町市でも活動していて、そこにはお百姓さんたちが見に来ている。松本にも大野一雄さんのお弟子さんがいて、普段は飲み屋をやっているけど、白塗りにチョンマゲ姿で街に出て踊ると、子どもたちが笑いながら見ていて、脅かすと怖がって逃げる。「ああ、健全だな」と思いました。これは(演者と観客の関係が)きちんと成立しています。東京のように「ああ、これは○○派の舞踏ね」などと物知り顔で解説している人がいくら集まっても、本当の表現としては成立していないんじゃないかと思います。

そんなことを考えながら、もう一度、(演劇や劇場についての)価値観というものを、みんなが面白いと思うものをつくりたいと思って一生懸命やっているわけです。実は、今度、まつもと市民芸術館に附属の劇団をつくろうと思っていて、来年あたりに旗揚げできるよう準備をしています。僕が日本大学芸術学部で教えていた生徒が中心になって、松本に移住してやるという子がもう5人ほど引っ越してきています。

この前、僕とプロの俳優の平栗あつみさんも混ざって、ロシアのヴァムピーロフの試演会をやったのですが、「松本の劇団をつくりますから応援してください」というチラシをつくって自分たちで配った。そうしたらみんながすごく興味をもってくれて、「ウチの会社にもチラシを置いてあげよう」とか。入場料を1000円にしたのですが、びっくりするぐらいたくさんの人が来てくれました。

その前にも、グリム童話を題材にした作品の試演会を無料でやったんですが、親子連れも来てくれて、ああ、こういう反応っていいなと思いましたね。それは、難しいことをパッとやってもダメに決まっていて、「まだヘタだな、オマエらがんばれよ」とか、「何も食ってないだろ、おにぎりもってきたからちゃん食べて良い芝居しろよ」という人がいるところからはじめるのがすごく良い関係なんじゃないでしょうか。

だから、水準が高いからダメ、大衆はこういうもの、と決めつけないで、もう一度みんなに聞きながらつくっていく。みんなも、若い劇団を育てながら自分たちも成長するという、双方で成長しあう関係というのはすごく可能性があると思います。

- 最近は公共劇場が連携して事業を行うことも多くなっていますが、その点はいかがですか。

-

方法としてはやっていくべきだと思いますが、便利だからとか、お金が動くからというのでやると破綻するんじゃないかという気がします。それと僕は、顔を合わせたこともないのに組織でものをつくるのが性分として苦手なんですね。気が合った人が一緒にやって、これが5人になり10人になるのならわかりますが、お互い何を目的にしてやっているのかわからないのに形(組織)から入るというのは、どうも信用できない気がします。

- 松本市には小澤征爾さんを中心にしたクラシック音楽の国際的なフェスティバル「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」があります。演劇のフェスティバルについては、何か考えていらっしゃいますか。

-

サイトウ・キネンはオペラをやる年とやらない年が交互になっているのですが、オペラのない年の方を少し演劇的にできればという話はでています。徐々にでもそういう形になればいいなとは思っています。

- いろいろお話を伺っていると、串田さんの演劇観は自由劇場時代から変わっていない気がしますね。

-

自分では意識していないんだけど、何かを見るときに、歌舞伎であれブレヒトであれ、その部分が見えているのかなという気はします。僕が俳優座の養成所に行っていた頃、演出家の千田是也というすごい人がいたのですが、忘れ物をして、夜、稽古場をひょっと覗いたら、誰もいない稽古場で千田先生が大きな牛の面をひとりで塗っていた。ああ、この人すげえ、いいなあと思いました。業績とかそんなことよりも、その姿がすごいと思った。

文学座に1年ちょっと行った時には、俳優の杉村春子先生がいらして、確かに演技もすごいですが、地方公演で緞帳が降りた後、降りた緞帳に向かってもう1回お辞儀をしていた。その時もこの人すげえと。誰も見てないな、馬鹿だなあ、あれ見ないでどうするの?と思いましたね。手取り足取り何も教わっていない気がするけど、杉村春子のどんな偉業よりも、誰もいない緞帳にもう1回頭を下げる杉村さんの後ろ姿、夜中にお面を塗っている千田さんを忘れられない。そうすることが楽しくて仕方なかったんだと思います。歌舞伎もきっとそういうものなんですよ。

でも内向した楽しさではなくて、外に向かった楽しさ。「脅かすぞ」とか「喜ばせたい」とか。その中にはただニコニコしただけではないもの、怒りや悲しみももちろんある。そういうことを共有する仲間に向かうことが楽しいんだと思います。『三人吉三』で言えば、もちろん黙阿弥は大当たりしたいと思って書いたけど、でもこのチンピラたちが世間からつまみ出されちゃう思いをわかる人がいると密かに思って書いている。それは、筆の先が思っているような、そんな感じかもしれませんが。

「串田戯場―歌舞伎を演出する」

ブロンズ新社

2,100円(税込)

ISBN:4-89309-418-1