ダムタイプで育まれたマルチメディア・パフォーマンスとしての照明

- 川口:私と藤本さんは二人ともダムタイプのメンバーで、私は1999年から、藤本さんは初期から参加しています。当初は照明の担当じゃなかったみたいですが、これまでの経緯を聞かせていただけますか。

-

僕とダムタイプの中心的存在だった故・古橋悌二とは同じ高校で学年も一緒、共に京都市立芸術大学に進学しました。

僕は芸大バレーボール部に入ったのですが、その歴代のメンバーがすごかった。名前を挙げると、もう卒業していましたが、上級生に美術家の椿昇さんがいて、1年上が同じく美術家の藤浩志、そして僕。その下にダムタイプメンバーの小山田徹とキュピキュピの江村耕市が入って、さらにその1つ下には同じくダムタイプの泊博雅。その下がヤノベケンジと高嶺格、それから現代美術家で建築物ウクレレ化保存計画の伊達伸明、そのもうちょっと下にはキュピキュピの石橋義正がいました。他にもいろいろな人がいて、今では伝説になっていますが、これだけのアーティストが皆な同じバレー部で、筋トレから始まってすごく厳しくやっていた。その上、藤、小山田、泊、高嶺は同じ鹿児島出身だったから、人間関係がとても密接だったんですね。

それで藤さんはダムタイプの前身となる京都市立芸術大学演劇部「劇団座カルマ」にも入っていて、やがて座長になる。古橋や小山田や泊など後のダムタイプのコアメンバーとなる面々はこのカルマで活動していて、そこからダムタイプができあがっていきました。

僕自身はカルマには参加してなくて、絵を描きながら大学1年の時から始めた舞台大道具のアルバイトを続けていた。大道具は芸大バレー部定番のバイト先で、京都の公共ホールや、宮川町歌舞練場などで働いていました。そのうち舞台用語にも詳しくなり、どうやって舞台が動いているのか、舞台監督の指示の下にどう動くべきかといった裏方のこともわかってきた。仕事がすごく面白くて、大学4回生の頃にはフリーの大道具さんみたいな状態になっていました。

大学を卒業した時に(1984年)、京都の嵯峨野に25畳ぐらいの広いアトリエを借りたんですが、しばらくして同じ建物の上の階が空いたので、卒業を控えていたダムタイプのメンバーが事務所として借りることになった。それで、『睡眠の計画』で初めての学外公演を行った時に、劇場のことに詳しいからと大道具として駆り出されたのが、ダムタイプに入ったきっかけです。

次の『036-PLEASURE LIFE』(87年初演)でダムタイプは初めてメディアを採り入れましたが、僕の知り合いに電子回路を組むヤツがいて、彼に頼んで、ビデオ・スイッチャーや照明制御装置、モーターのコントローラーなどをつくってもらいました。そして僕は、あの頃は小山田と一緒に大道具・小道具なんかをやっていました。 - 川口:僕は『PLEASURE LIFE』をプロモーション・ビデオで見たのですが、丸い蛍光灯をたくさん使っていて、こんなことができるのかとビックリしました。あれは高谷のデザインですか?

-

『036-PLEASURE LIFE』『PLEASURE LIFE』『pH』『S/N』の照明デザインは高谷です。高谷の照明は格好いいのですが、舞台照明はほとんど使ってない。彼は建築を学んで設計事務所に行っていて、建築用のカタログから照明を選んで、それ以外は必要に応じて自分たちでつくっていました。

『036-PLEASURE LIFE』の頃には、映像を入力できるソニーのモニター(PROFEEL)が発売され、VHSのカメラも市販で買えるようになり、ライブ映像をそのままモニターに映せるようになった。でもまだCGはあまり描けないし、描けても心電図みたいなレベルで。それでもダムタイプの表現はテクノロジーの進歩と密接に関係していました。

『S/N』(92年初演)の頃にはMacの性能もかなり上がってきて、自分たちでもCGを描けるようになった。ビデオプロジェクターも高かったんだけど、自分たちでも何とか4台ぐらい買えるようになり、高谷が古橋と共に映像を担当することになったんです。それで舞台照明ができる人がいるといいよね、ということになり、じゃあ劇場のことに詳しい僕がやろうと。自分でプランしたのは『OR』(97年)が初めてです。 - 川口:大道具だったんですね。それじゃあ、藤本さんは本当の叩き上げの照明家なんだ。“叩き屋=大道具”から叩き上げた照明家(笑)。

- きちんと照明技術を習ったわけでもないから、自分では“特殊照明家”って言っているけど(笑)。

- 川口:『S/N』の時はどんな感じだったのですか?

-

『S/N』は最初インスタレーション『S/N #1』から始まって、デンマークのホテル・プロフォルマと別のコラボレーションする話が進んでいる時に古橋が倒れてしまった。彼を日本に残して僕らだけデンマークに行ったら、古橋からHIVに感染していてAIDSを発症したという手紙が届いたんです。それで『S/N』パフォーマンスの方向性がはっきり見えてきたんです。アデレードに行くことになっていたので必死でつくりました。照明プランは高谷が書いて、僕は現地スタッフに「パッチって何?」とか聞きながらプログラムを組んで、夢中でオペレーションした。それが最初の照明体験です。

そのうち、各メンバーが忙しくなってきたので、僕がテクニカルマネージャーとしてCADを使って舞台図面を描くようになりました。舞台・映像・音響・照明と、全体を見ながら打ち合わせを進めないとダムタイプの作品は出来ないので、大道具もわかっていた僕が舞台の図面も照明の図面も全部引いて、外部とやりとりをするようになったんです。 - 川口:藤本さんが初めて照明プランを手がけた『OR』は、僕がパフォーマーとして初めてダムタイプに参加した作品です。ストロボがシンボリックに使われていて、真っ白い壁に真っ白い光で、本当にまぶしくて何もわからなくなる。真っ白い光の時に全速力で走り、止まった瞬間に真っ暗になって、またストロボが光ると走り出す。方向感覚も距離感もなくなって、何度も壁にぶつかり、凄く怖い体験でした。

-

『S/N』をやっていたときにデータフラッシュというDMX512(舞台照明機器制御のための通信プロトコル)で動く、明るさも速さも変えられるストロボを見つけて、面白そうだからこれを使ってみたいというアイデアが浮かんできた。『OR』ではそのストロボとHMIやHIDという高輝度放電ランプを使って、ホワイトアウト(視界が白一色になって距離や方向感覚を失ってしまう現象)をテーマに作品をつくりました。

古橋が死んでしまったことをどう受け止めるかというダムタイプの状況もあり、生死のボーダーについて考えていた時期で、メンバーとそういう話しをしながら出来たのがこの作品です。目の前が真っ白になって何も見えなくなるとか、死んでいるのか生きているのか、その境目はどこにあるのかとか、そういうことを話しながらつくっていきました。

『OR』で試行錯誤して、僕も自分が照明の仕事をやる動機を見い出していました。当時は舞台照明の現場はある意味遅れていて、劇場のインフラが整っているだけに逆に新しいものがあまり入ってこなかった。映像は技術がどんどん進んで、『OR』の時にはもうSMPTE(シンプティー)という同期信号によって映像と音響を同期させることは当たり前になっていました。でも照明はいつまでたってもそれができなくて、手押しで合わせなければいけなかった。

『OR』からは池田亮司も音楽で参加していたので、音声の別トラックの中にドーンというトリガー音を入れて、それがきっかけで照明が点くという機器を使い、データフラッシュと音を同期させたんです。パターンは限られていましたし、ストロボ以外は手動でしたが、やっと音に合わせて自動的に照明を光らせることができて手応えを感じました。

- 川口:『OR』には、照明が超高速で点滅して、オン/オフの境目がわからなくなるシーンがたくさんあった。人間の眼が識別できる点滅速度の限界を見たような気がしました。

-

蛍光灯も実は点滅しているけど、速すぎて人間の眼にはそうは映らない。ON/OFF──瞬間瞬間で事が生起して終わり、また生まれて終わる──を繰り返しているのに頭の中では一連の時間が繋がって見えている。そういう照明のON/OFFみたいなことが、生と死のグレーゾーンとか、自分が自分自身だと思っているものがどこまでちゃんと自分自身としてあるのか、みたいなテーマに繋がっていきました。

それで、速い点滅であるとか、人間が見ることができる限界を超える真っ白さとか、池田の場合だと、どこまでが耳で聞こえてどこまでが身体で感じる音なのかとか、そういう限界を探そうといったことが『OR』の裏のテーマになっていた。 - 坪池:『OR』ではどのような共同作業が行われたのですか? 総合ディレクションをされていた古橋さんが亡くなられて大変だったのではないですか。

-

高谷が中心的な役割を果たしていましたが、それまでのつくり方の遺産みたいなものがあったので、これまでのようにみんなでオフィスに集まって延々と話し合った。それでテーマ的なことを共有して、とりあえず出てきたものは全部舞台に上げてみる、という感じでした。構成したら2時間ぐらいあって長すぎるからと、その晩また話し合いをして翌日には40分ぐらいになっていたみたいな(笑)。考え方によっては不安定なつくり方ですよね。

- 川口:テクニカル・チームだけじゃなくて、パフォーマーからもどんどんアイデアやイメージが出てくる。僕は『OR』で初めて体験したけど、いつまでたっても決まらないけど面白いみたいな感じですよね。

-

『OR』で僕が照明をやり始めた頃は、照明の世界でもコンピュータが身近になり、DMXが世界標準の制御規格になるなど新しく始めるにはすごくいいタイミングでした。それ以前は、メーカーによって制御規格が乱立していてコントロールの仕方が違っていたので、各ディマー(自動調光機能)専用のコントローラーを使うしかなかったんです。それがDMX照明卓さえもっていけば、どのディマーに繋いでも制御できるようになった。

それまで、どれだけ異なる操作卓のプログラミングの仕方を知っているかとか、フェーダーを上げるのが上手いかとか、そういう経験値が幅をきかせていたのに、デジタル化されて誰でも同じスタートラインに立てたわけです。僕としてはとてもラッキーなタイミングでした。

LED照明を使った新たなプロジェクト

- 坪池: コンピュータ制御による照明の黎明期だったわけですね。

- 僕が今使っている根幹的な技術は90年代の初めに出てきたもので、ダムタイプや僕が活動を始めた時期と重なっています。80年代半ばには、ローリー・アンダーソンなどのマルチメディア・アーティストたちが次々来日して、そういう作品にふれることもできたし、いろんな意味で僕らは非常にタイミングに恵まれていたと思います。「次は何をつくろうか?」「あんなことができたらいいのに」と探したら、そこに技術があったみたいな感じで進んでいきました。

- 坪池:そういった技術革新の流れの中で、藤本さんはダムタイプとは別にLED(発光ダイオード)照明を効果的に使った作品のプロジェクトに取り組まれるようになります。

-

初めてLED照明を使ったのは、2003年の川口さんのパフォーマンス作品『夜色(ヨルイロ)』でした。先ほども言ったように、音と映像は同期しながら制御できるようになってきたのに、照明はセットアップも大変で自由に色も変えられない。その上、秒間30フレームのビデオと同期しようにも、実際にフィラメントが発光している照明機器だと、ON/OFFに時間がかかり過ぎて1フレーム(0.03秒)の変化に対応することはできない。

そんな時に見つけたのが、LED照明でした。これなら色も自在に変えられるからいいかもしれないと思って、『夜色』公演のときにその製品を扱っている東京のカラーキネティクス・ジャパン社に行って初めて機材を貸してもらいました。そうしたら、動作も速いし、電気容量も少なくて済む。デジタルなので直接コンピュータで制御できる。これはいいと思いました。

『夜色』でLEDの効果がわかったので、舞台設備の都合でダムタイプでは公演できないような場所にもって行ける作品がつくれるのではと『Refined Colors』の企画書を書きました。『Refined Colors』(2004年)は、3人のダンサーと2人のテクニカル、それに28台のLED照明とラップトップ2台、それから舞台上に白い床と壁を立てればどこでも公演できるという作品です。機材一式で旅行トランク5個分ぐらい。これで日本数カ所とヨーロッパ、東欧3カ国や東南アジアなどを回りました。

2005年には、シンガーのUAさん、維新派の音楽監督でギタリストの内橋和久さんと一緒に『path』( https://path.ycam.jp/ )をつくりました。『Refined Colors』は、音と照明が決まったところで同期しているのですが、『path』は完全にインプロ形式で、ギターの即興演奏やボーカルをその場でコンピュータ解析し、照明と映像をコントロールします。入ってくる音によって映像と照明の出方が異なってくるので、コンサートは常に違ったものになります。そして、その後に企画したのが『true/本当のこと』です。 - 坪池:『true』には川口さんと白井剛さんがパフォーマーとして参加されていました。音と映像と照明とパフォーマーの動きが有機的な同期の仕方をしていて、不思議な世界が出現していました。

- 『Refined Colors』でコンテンポラリーダンスらしい作品を、『path』で音楽の作品をつくったので、次はダムタイプで蓄積したテクニカル面でのノウハウを活かしたパフォーマンス主体の作品をつくりたいと思っていました。

- 坪池:テクニカル面でのノウハウというのは、具体的にはどういったものでしょう?

-

LEDでやってきた視覚的なことに加えて、もっと聴覚や触覚といったところにも及んでいきたいと思ったら、周りに使えるものがたくさんありました。

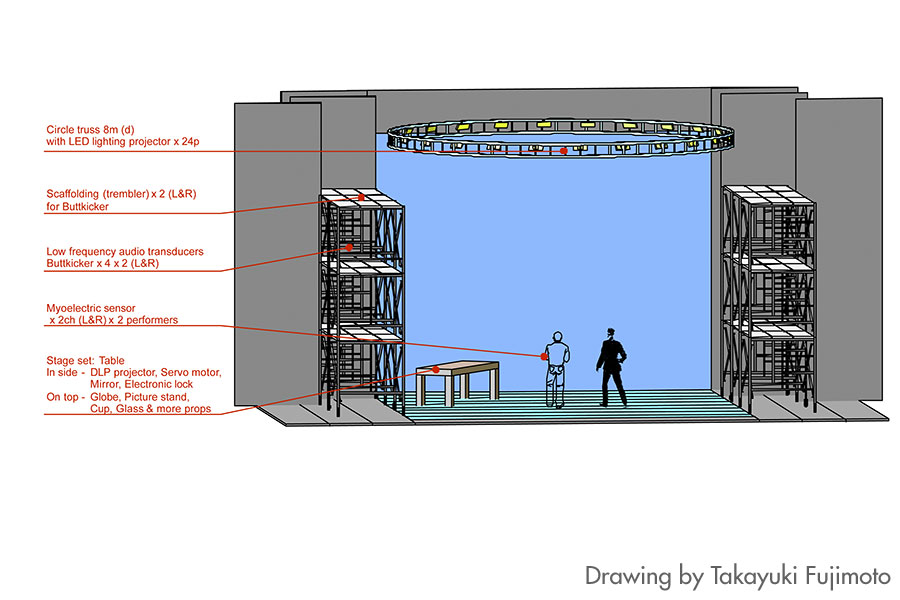

まず、『Refined Colors』以降、音響やシステムデザインを担当してくれていたプログラマー/アーティストの真鍋大度さんに声をかけて、彼の作品で使っていた筋電センサーや体感型ゲーム用として市販もされているBUTTKICKERという振動子(音と同期して物体を振動させる)を持ち込んでもらおうと思いました。真鍋さんは、川口さんの『TABLE MIND』でも筋電センサー等を使ってパフォーマンス作品をつくっていますから、作品として「使える」こともわかっていました。さらに、彼と一緒に活動しているアーティスト(Rhisomatiksの齋藤精一、堀井哲史、石橋素、照岡正樹)にも加わってもらい、彼らと技術的な仕掛けをつくっていきました。

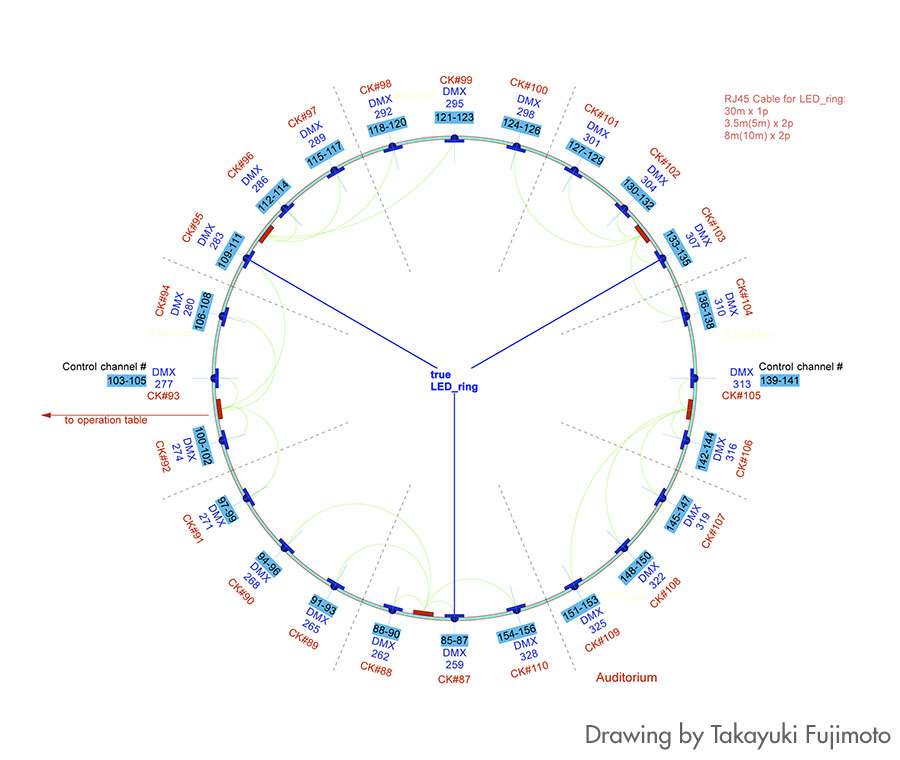

『true』では、川口さんと白井さんに筋電センサーを着けてもらって、筋肉の動きをトリガーにして、照明と音と映像を動かしています。また、僕が照明を動かすことによって音が動き、音が動くことによって映像が動くなど、複雑に絡み合っているので、そういう意味ではあらゆることがキューになっています。

この中で今回一番使ってみたかったのが筋電センサーです。筋電センサーは、筋肉が動こうとした時に発する微弱電流をキャッチするもので、それをコンピュータで処理してメディアと同期させるといろんな面白い表現に繋がるのではと思いました。極端に言えば、(筋肉を動かす)脳からの指令でメディアが作動する仕組みというわけです。

例えば、身体の速い動きに合わせて音が鳴り、照明が変わっていくようなシーンをつくるとすると、普通はまず変化する音と照明をつくってパフォーマーに見せて、それに合わせて身体を動かしてもらう。それでは、パフォーマーにとってはきっかけに合わせて身体を動かす訓練の賜物というシーンになる。でも、『true』の場合は、パフォーマーが動くことによってすべてが生起し、パフォーマーの動きに周りの状況がついていくわけです。

それと振動子ですが、舞台に組んだ足場に振動子を仕掛けて、人間の耳では聞こえない20ヘルツ以下の低音を使って足場を揺らしています。人間の可聴域は2万ヘルツから20ヘルツぐらいで、それ以下の低音はいくらスピーカーに入れても低すぎて聞こえない。その聞こえない部分の音を実体験化するのに振動子は使えると思いました。『true』には、実際に、音がすごく低いところから高いところに上がっていくシーンがあるのですが、最初は音としては聞こえないけどガーッと足場が揺れて、それが段々低い音になって最後は高すぎて聞こえなくなるんです。 - 坪池:そうしたテクニカルな表現は『true』のテーマとどのように関わっているのでしょう。

- それは『true/本当のこと』というタイトルの意味にも繋がっていることなのですが、自分があると思っているものが「本当に」あるのか? という問いがテーマになっています。自分に聴こえるのが音だと思っているけど、音は振動だから聴こえない音もある。じゃあ音って本当は何なのだろう? パフォーマンスはライブだと言うけど、振付が決められていて音に合わせて動いているだけなんじゃないか。じゃあライブって何なのだろう? 色も同じで、どうしてRGB(Red、Green、Blue)でいろいろな色が見えるのだろう? とか。目の前にあるものが、あなたが信じている世の中が揺るぎないものとしてそこにあるように思っているけど、それは「本当」にあるのか、ちょっと考えてみようよみたいな。禅問答ですね(笑)。

- 坪池:『true』は、真鍋さんをはじめとした多くのクリエーターとのコラボレーションです。こういうマルチメディアのコラボレーションはどのように進めるのですか。

-

どうやって情報をシェアしながら作品をつくっていくかはいつも課題になっています。僕も学校の連絡ノートみたいなものをネット上に置いておいて、そこに皆が情報を貼り付けていくとか、いろいろ試していますが、今でもまだ試行錯誤しています。ダムタイプではすごく長い時間を共有していて、お互い何を考えているのかおおよそは把握していたし、共通言語のようなものもあったので、もう少し曖昧模糊として進んでいけたのですが、新しい作品を新しい仲間とつくる場合はそれでは通用しません。

それで『true』では、製作ノートのようなマトリクスをつくって進めました。シーン毎に分けてあって、ここで何が起こりたいとか、いろんなところから参照してきた文章なんかが載っている。それが確定ではなくて進めながら組み直していく。

マトリクスはExcelで作成してあって、とりあえず1日の作業が終わって何か進展があったら皆に同報メールを送って、それに合わせて次の作業について各自に書き込んでもらっていました。それをどんどんアップデートしていきながら、最後にそれが台本になるみたいな。テキストで書けない人は、音や映像のサンプルを付けるとか、実際舞台上でその断片でも発表する。それをみんながチェックして、フィードバックを返す。そういうやりとりを数日おきに僕がまとめて、全員が共有できるようにしました。

それとマルチメディアの場合は、稽古が始まって最初の1週間ぐらいはみんなでカチャカチャとキーボードを叩いていて、パフォーマーは何もできないような状態が続きます。練習が始まっても何かちょっと躓いたら「修正しま〜す」って数時間は平気でカチャカチャやっている(笑)。それで泣き出しそうになるパフォーマーとは一緒にできないのですが、川口さんはもちろん大丈夫だし、白井さんは自分で映像をつくる人だから、テクニカルが何をやっているのかわかるし、システムについても提案できる。そういう人とでないとつくれないですね。 - 坪池:『true』では、各シーンを国語・算数・理科・社会・音楽という学校の時間割に見立てて場面構成されていました。

-

そうです。シーンのタイトルとして国語・算数という教科の名前が付けてあって、最初にみんなで教科毎のキーワードを出し合いました。例えば、「音楽は波である」とか、「音楽は数学である」とか。そういう「◯○は△△である」というキーワードもマトリクスに書いてあって、そこから具体的なイメージをつくっていきました。小学校の教科というのは、善かれ悪しかれ、子どもが初めて社会で出合う世界像ですよね。

- 川口:僕は国語のシーンの担当だったので、パフォーマンスだけでなく、具体的に言葉を考えなくちゃいけなかったんだけど、浮かばなくて。「どうしよう」って(笑)。

- 最初から言葉を使う部分は川口さんにお願いするつもりでシーンを用意してあったんです。青い光のなかで単語の映像が浮遊するシーンがありますが、その言葉は川口さんが書いたテキストから抽出したものです。生で見ると川口さんが喋っている台詞にあわせて映像などが動いているように見えるのですが、実は逆で、録音した音声素材が最初に流れて、それに合わせて川口さんが喋るパフォーマンスをやって、それをキューにして映像や照明がついていくという仕掛けになっています。

- 坪池:『true』は、山口情報芸術センター(YCAM)で約1カ月間の滞在制作をしてつくった作品です。YCAMのようなマルチメディア系の滞在制作ができる施設や岐阜県立情報科学芸術大学院大学/国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)のような養成機関など、ダムタイプが出てきた当時では考えられなかった環境が整ってきました。

- YCAMはダムタイプと日本のメディアアートの拠点だったキヤノンアートラボ(現在は閉鎖)が開設準備の時から協力者として関わってきた施設です。ダムタイプとしてはそれまでずっと海外で創作をしてきていて、なぜ日本で作品をつくれる場所がないのかと思っていたこともあり、マルチメディアアートのクリエーションができる施設になるよう意見を出しました。あそこには優秀なテクニカルのスタッフもいるので、彼らと一緒に新しい技術を使った作品を実際にクリエーションしたいという思いがあり、YCAMで『Refined Colors』『path』『true』を創作しました。

- 坪池:メディアアート系で滞在制作できる場所は、YCAM以外にありますか。

- 日本ではYCAMのほかにはないと思います。そもそも、このような施設は世界にも多くありません。ドイツのカールスルーエ・アート・アンド・メディア・テクノロジー・センター(ZKM: Center for Art and Media in Karlsruhe)や、ロッテルダムのV2などが挙げられるかもしれないですが、V2はパフォーマンスではなくて、インスタレーションが主ですから、世界的にもYCAMの存在は貴重だと思います。ちなみにメディアアート系のフェスティバルとしては、リンツのアルス・エレクトロニカが有名です。

- 坪池:メディアアート系の人材養成機関としてIAMASはなくてはならない存在になっています。『true』の参加クリエーターたちも、真鍋さんをはじめとしてIAMASの出身者がほとんどです。

- 僕自身はあまりIAMASについて意識したことはありませんが、日本にはIAMASしかないので自ずと出身者が多くなるのだと思います。メディアアートの分野でアルス・エレクトロニカの日本の受賞者を調べたら、大抵IAMAS出身です。ただこうしたクリエーターたちはコマーシャルな分野で活躍することの方が多いのではないでしょうか。

- 坪池:IAMASが出来て13年になりますが、せっかくの人材が舞台芸術の世界で新しい表現を見せてくれないのは寂しい気がします。

-

そうした人材が活かせないのは、舞台芸術をやっている人たちの方にも問題があると思います。もっとそういう分野に目を向けてほしいのですが、「私には関係ありません」といった態度でいるのが不思議です。

悪口を言うつもりはありませんが、照明家にしても、新しいことにチャレンジしようとする人は少ないし、新しい機材が出ると嫌がる人もいますね。最先端のもの、技術革新で作品が変わっていくという意識をもっている人が少ないんです。それと、日本では、照明は照明、大道具は大道具と、裏方さんが裏方さんのままで終わっている気がします。ディレクションするのはダンサーとかパフォーマー、演出の人で。でも裏方さんと呼ばれる人たちの中から、自分でカンパニーを立ち上げて、自分で作品をつくって、アーティストになろうという人がいてもおかしくないし、そういう道があってもいいと思います。

それがないから、新しい技術で何かやろうというのも、たまたまそれを使った作品を見たパフォーマーや演出家が、面白いから使ってみよう、という取り組み方にしかならない。池田亮司の音を聴いて「これで踊りたい!」と思って、ただCDを使うだけみたいなことになってしまう。もちろん、ダムタイプのようなアプローチが逆に珍しいんだとは思いますが……。

人材はたくさん出てきているんだから、YCAMやICC (*) のようなメディアアート系の機関がイニシアティブをとって、「あのテクニカルの人は面白いから、あのパフォーマーと作品つくらせよう」といったコラボレーションをしてくれれば、何かできそうな気はしますよね。 - 坪池:最後に劇場照明の未来についてご意見を聞かせてください。LED照明は色が変えられる上に、寿命が長く、消費電力が少ない非常に優れた特性をもっています。これからLEDに換わっていく可能性はあるのでしょうか。

-

僕も最初の頃は、劇場にどんどんLEDが入ればいいと漠然とイメージしていましたが、日本の劇場はすでに一通りインフラが整っていますから、それがすべてLEDに置き換わるのは無理があると思うようになりました。導入されたとしても、ホリゾントライトの代替で設備されるなど、限定的だと思います。

それよりも、LED十数灯とちょっとした広さのスペースがあれば、コンピュータと基本的な音響設備を使って作品がつくれることのほうが面白い。LED照明にもできないことはたくさんありますが、インフラがないところで可能性を伸ばしていく方向においては、すごく有効だと思います。それと、僕自身は、照明機材の革新というとらえ方より、何かの代替ではないLED表現の可能性みたいなことを探っていくことの方が面白いのではないかと思っています。 - 坪池:現在、新しいプロジェクトは何か準備されていますか?

-

まだ具体化はしていないのですが、レバノンのラビア・ムルエさんと何かしたいと思っています。本当に単純なのですが、ダンスをやって、コンサートをやって、パフォーマンスもやったから、次はラビアさんと演劇をやりたいと(笑)。

ツアーで海外をずっと回ってきて、演劇にある言葉の壁を改めて強く感じていて。絶対的に言葉の壁を感じない演劇ができたらいいのになあと、ちょっと思っています。どうすればいいのか、まだまったくわからないですけれど。

『true/本当のこと』公演情報

東京公演

2009年08月6日〜9日

会場:シアタートラム

https://setagaya-pt.jp/bf2022/theater_info/2009/08/true.html

オランダ公演

・アムステルダム

2009年9月25日〜26日

会場:Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA)

・アイントホーフェン

2009年9月29日

会場:Parktheater Eindhoven

https://www.parktheater.nl/nl/

ドイツ公演

・デュッセルドルフ

2009年10月3日、4日

会場:Tanzhaus NRW Dusseldorf

https://tanzhaus-nrw.de/de/spielplan/index.html?month=vorschau#49

・フランクフルト

2009年10月9日、10日

会場:Mousonturm Frankfurt

https://www.mousonturm.de/

フランス公演

パリ

2009年10月15日〜17日

会場:パリ日本文化会館(Maison de la culture du Japon a Paris)

https://www.jpf.go.jp/mcjp/

公演クレジット

[ディレクション・照明] 藤本隆行(dumb type)

[振付・出演] 白井剛(AbsT・発条ト)

[振付・テクスト・出演] 川口隆夫(dumb type)

[音響・振動・システムデザイン・プログラミング] 真鍋大度

[音響・映像・ビジュアルデザイン] 南琢也(softpad)

[映像・プログラミング] 堀井哲史(rhizomatiks)

[機構設計] 齋藤精一(rhizomatiks)

[ディバイスプログラミング] 石橋素(DGN)

[センサーシステム] 照岡正樹(VPP)

[衣装デザイン] 北村教子