-

長年、金井大道具で歌舞伎の背景画の責任者をされていた釘町久磨次(くぎまちくまじ)氏が、85歳のときに自らの仕事について振り返った著書『歌舞伎大道具師』を出版されています。昨年、新装版が発行されたばかりですが、今回のインタビューにあたって久しぶりに読み直してみました。

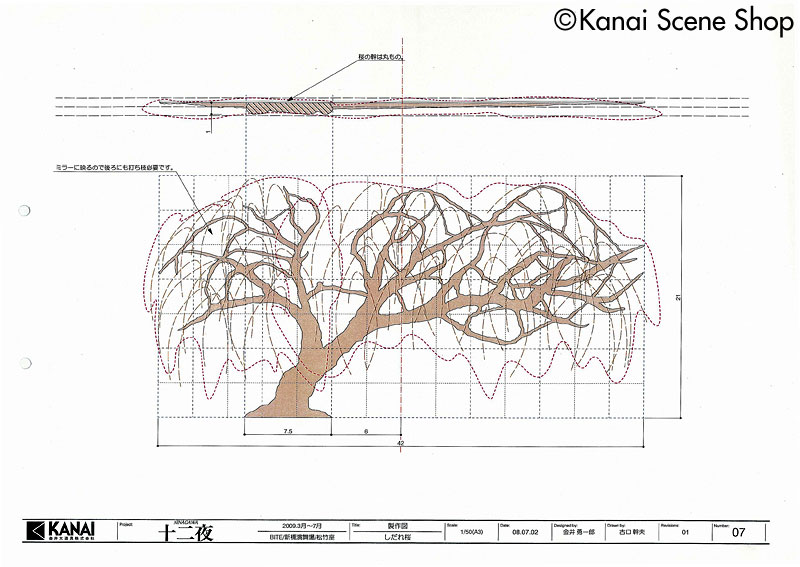

歌舞伎の舞台装置は「道具帳」という原画にもとづいて大道具師(大工、経師屋、絵描き)がつくりますが、墨のメモ書き程度だったものを、釘町さんが徐々に変えていって、釘町流道具帳と呼ばれる実物の50分の1で書く現在のスタイルを確立されたわけです。この本には、彼が明治45(1912)年、10歳で名大道具師・十四代長谷川勘兵衛に絵師として弟子入りしたときからの話が書いてあって明治・大正・昭和にわたる歌舞伎大道具師の仕事がどのようなものだったのかがよくわかります。

もともと歌舞伎の大道具は小屋づきの仕事だったのが、江戸日本橋の宮大工をしていた長谷川勘兵衛が1650年代から専門の大道具師として独立し、長谷川という屋号(今で言う会社)で仕事をするようになった。金井さんが四代目を継がれた金井大道具は、長谷川大道具にいた絵師の釘町さんと、同じく勘兵衛の弟子で棟梁だった金井由太郎が、のれん分けする形で大正13(1924)年に創業されたものです。 -

その通りです。大道具という職能は江戸時代にはすでに確立され、当時は長谷川大道具だけが屋号をもって活躍していました。その長谷川大道具の流れを汲む大道具会社で現代まで続いているのは、金井大道具だけです。ちなみに長谷川大道具は、会社名を変えて、現在は歌舞伎座の大道具だけ製作する歌舞伎座舞台株式会社として松竹が運営しています。

2006年に歌舞伎の大道具を専門にやってきた父(故・俊一郎氏)がなくなり、私が金井大道具の四代目社長に就任しました。 - そもそも勇一郎さんご自身はどのようにして舞台美術家になられたのですか。

-

このような家庭環境に育つと、子どもの頃から劇場に出入りしたりする人もいるかもしれませんが、実は私は大学に入るまで自分の父親の仕事を知りませんでした。これは、親の教育方針で、あえて教えなかった。要するに、子どもの頃から劇場に出入りして芸を覚える役者のようなことをする必要はないわけですから、親の仕事に気づいたときにやりたいと思えばやればいい。ですから、小中高は普通に育って、大学に入って初めて、自分の家と父の仕事について知りました。

大学はたまたま建築科に進み、父の会社でアルバイトをするようになりました。1983年に歌舞伎が初めてニューヨークのメトロポリタンオペラハウスで公演することになり、同行したんです。私は大学3年生で、その頃は大道具のおの字も知りませんでした。 - 正式なスタッフとして同行したのですか?

- いわゆるパシリ、雑用係です(笑)。そこで舞台大道具の現場を目の当たりにし、これは面白い仕事だと思いました。その後、大学を卒業して金井大道具に入り、85年に団十郎さんと玉三郎さんが再びメトロポリタンで歌舞伎公演をした際には、いよいよスタッフとして同行しました。英語ができたので重宝されたこともあり、一緒に仕事をしたメトロポリタンの技術監督だったジョー・クラークに勉強にこないかと誘われて、文化庁の在外研修制度で2年間研修に行くことにしました。

- 研修とはいえ、米英の劇場の裏方スタッフといえばユニオンが厳しいので、その組合員資格をもっていないと最前線での仕事にはなかなかタッチできないでしょう。

-

ところが、向こうで「おまえは何ができるんだ」といわれたときに、建築科だったので「図面なら描けます」といって描いてみせたら、「これは使える」と。当時のメトロポリタンで図面を描いていたのは、アシスタントテクニカルディレクターのパトリック・マークひとりしかいなかった。それでいきなり全ての大道具の寸法を測ってそれを図面に落とすといった舞台美術の図面を記録・整理する仕事をさせられたわけです。その図面がプロダクションの記録としてストックされ、再演時にその図面を使ってマイナーチェンジをするなど、今でもずっと使われています。

要するに、仕事を任されたというよりは、人手が足りないから何でもやることになったんですが、とにかくそれがよかった。研修といえば、ただ見ているだけとか資料整理程度のお手伝いになりがちでしょ。私の場合はプロダクションの打ち合わせにも参加して、当時の世界的なデザイナーのスケッチを図面に落としたりする作業もさせてもらった。当時のメトロポリタンは、アシスタントテクニカルディレクター2人と、あとはパトリック・マークだけでしたから、作業は3人よりは4人のほうがいい。おまえも一緒にやれということで、2年目からは担当公演ももたせてもらいました。

研修期間の2年を終えた時にもっと残ってくれと誘われたのですが、このままだとアメリカ人的な考え方が身に付いて日本に順応できなくなりそうだったので、アメリカとの縁が切れることはないと思って帰国しました。 - それで金井大道具に戻り、そこからいろいろな活動を始められるわけですが、まずは金井大道具について教えてください。

-

金井大道具は、大正13年に、震災から復興して開場した市村座の劇場付きの大道具会社として出発しました。その後、明治座、新橋演舞場などで行われる歌舞伎、新派、新国劇、松竹新喜劇といった伝統的な舞台装置を用いる大道具会社として基盤をつくりました。

今から50年ぐらい前、日本でテレビ局が開局し始めたのと時を同じくして、父親の代からイベントやテレビの大道具の仕事をやるようになりました。もともと大道具という仕事は劇場にしかありませんでしたから、テレビ局が開局するときに、俳優座さんや東宝舞台さんなど、劇場の大道具さんが誘われてテレビのセットの仕事をやるようになったわけです。今もうちはTBSの仕事を多く手掛けています。

組織としては、国立劇場、新橋演舞場、三越劇場などの劇場関係の大道具製作を手がける劇場部門、ファッションショー、展示会、テーマパーク、現代演劇などのイベント部門と、テレビ関係の3本柱です。今はそれぞれの部門にデザイナーがいます。イベント部門については会社の売上の50%のシェアがあり、例えば蜷川さんの新作歌舞伎『NINAGAWA 十二夜』の仕事もこの部門に含まれます。歌舞伎や伝統芸能とはつくり方も表現方法も違うので、現代演劇は劇場部門と分けて、こちらで担当しています。父が存命の頃は、父が劇場部門のデザイナー、私がイベント部門のデザイナーという役割分担でした。歌舞伎オンリーの父と同じように、もし私も歌舞伎を専門にしていたら、会社のもうひとつの柱の方が疎かになってしまい、企業として生き残っていけなかったかもしれません。ですから、私は、歌舞伎に関しては海外公演を専ら担当し、これまで15回ぐらい同行しました。

- 老舗の大道具会社といえども、伝統的な舞台美術だけではなく、テレビも現代演劇もやって新しいものを取り入れていかなければ生き残れなかったわけですね。

-

今でこそ歌舞伎もお客さんがたくさん入っていますが、厳しい時代もありましたから。流行すたりがあって、何年か周期で変わっていきますし、同じことばかりやっていたのでは共倒れになってしまいます。

- 勇一郎さんご自身は、そこで具体的にどういう仕事をされてきたのですか。

-

アメリカから帰国して最初に手がけた大きな舞台が市川猿之助さんの「スーパー歌舞伎」(三代目市川猿之助が、オペラ、京劇、小劇場など他の演劇スタイルを積極的に取り入れ自ら演出を手がけた現代版歌舞伎。1986年の『ヤマトタケル』以来シリーズ9作品)シリーズ第3作『オグリ』(1991年)です。猿之助さんには若い人を育てようという考えがあり、私はまだ30代そこそこでしたが、装置製作を任されました。

猿之助さんの「スーパー歌舞伎」の美術コンセプトは、とにかくお客さんが驚くものにしたいということでした。観客の目が最も大事ですから、まずはビジュアルありきだと。ですから『オグリ』の時は、それまで歌舞伎では使ったことのない「ミラーでやりたい」とおっしゃって、そのアイデアをもとに話し合いました。仕掛けについては、猿之助さんがこれまでやった舞台を基準に、さまざまなリクエストがありました。

「スーパー歌舞伎」では、上演の1年前に台本の第1稿が出来上がります。これは通常考えられないことで、その分、時間を掛けてじっくりディテールに当たっていくことができました。翌年の3月公演のために、8月には道具やプランが出来ていて、そこから本番の稽古に入ります。実寸のセットを入れて稽古をしますから、役者さんもじっくり取り組むことができる。プロダクションの予算規模も今からは考えられないほど大きいものでした。

- バブルの時代だからできたとはいえ、それは演劇の正しい取り組み方ですね。

-

そうです。ですから私はアメリカで学んだことを活かし、大掛かりな装置製作をじっくりやらせていただきました。「スーパー歌舞伎」で、実に理想的なチームプレイと手順を経験しました。普通の歌舞伎公演に比べて破格の予算があったので、ものすごい量の本水や、宙乗り、特殊効果など、「これまでに見たことのない舞台」というにふさわしいものでした。衣裳も豪華でしたし。

- 「スーパー歌舞伎」の表現の手法は、実際の歌舞伎の舞台とはどこが違うのでしょうか。

-

演技法、音楽が歌舞伎の伝統という以外は、歌舞伎でなく現代演劇と言えますね。猿之助さんは、歌舞伎役者として自分がもし江戸時代に生きていたらこういうことをやるだろうという発想で取り組まれていました。江戸時代の人も当時は常に新しいことをやっていたわけですから、技術が進化した今だったらミラーやムービングライトを使ってもおかしくない。意識、思想は江戸時代の歌舞伎と同じだから、これは歌舞伎だ──。当時、歌舞伎界やそれ以外からも「あれは歌舞伎ではない」と批判があったそうですが、猿之助さんの信念は揺るぎないものがありました。そんな志の高い歌舞伎役者、演出家である猿之助さんとの出会いは本当に大きい。彼は私の育ての父です。

余談ですが、なぜブロードウェイの演劇があれほど進化したのかというと、ほとんどの劇場にはソデがないからだと私は思っています。ソデがない中で、みんな舞台美術や装置を工夫する。広ければ一概にいい劇場だということではなくて、そんな制約のなかでアイデアが生まれることが進歩なんです。「スーパー歌舞伎」も同じで、それほど広くない新橋演舞場で、試行錯誤を繰り返しながら、みんなでいろいろと工夫し合った現場でした。こういう新しい取り組みで歌舞伎界に風穴をあけた市川猿之助さんの功績は、とても大きなものです。今、勘三郎さんや菊之助さんたちが積極的に新しい試みをされているのは、「スーパー歌舞伎」があったればこそだと思います。

- 当時はお客さんもたくさん入っていたから予算もかけられたし、バブルは問題があった時代ですが、逆に言うと失敗が許された貴重な時代でもあったわけですね。猿之助さんとの作業を通じて、舞台美術ということについて特に学ばれたことがありますか。

-

もともと、舞台美術というのはただ美しいデザインをすればいいいというわけではなく、演出家とのコミュニケーション、大道具同士のコミュニケーション、照明さんや他のスタッフとのコミュニケーションなど、相手との関わり方が重要です。「スーパー歌舞伎」という巨大な組織、プロダクションのなかで、コミュニケーションなくしては舞台装置も、デザインも成立しないことを身をもって学びました。

さらに、舞台は実際にお客さんに見ていただいて初めて成立するわけですから、決して道具帳の上だけの作業ではない。歌舞伎の批判になってしまうけれど、道具帳は精巧なスケッチとしてあるだけなのに、今でも歌舞伎の大道具の打ち合わせは道具帳だけでやっています。「スーパー歌舞伎」では、現代演劇では当たり前に用いられている装置の模型をつくって話をしました。猿之助さんも当時初めて模型を見たそうですが、やはりそこからあれこれアイデアが生まれてくる。「これからは(歌舞伎でも)模型だね」とよくおっしゃっていました。

- 色をつけるかどうかは別として、少なくともホワイト模型は必ずつくります。本当に今でも歌舞伎は道具帳だけでつくっているのですか。

- そうです。道具帳だけでは、どっちが前か後ろか位置関係もわからない。だから、歌舞伎の現場では結構もめたりしています。昔の道具帳は大道具をつくるための画で、舞台美術ではないんですね。今でいう施工図というか。大道具さんは、道具帳だけでアタリをとって、一つ一つ長さの見当をつけながら装置をつくっていたわけですが、道具帳だけではどれが立体でどれが半丸かも分からない。道具帳をつけている側と製作する側に共通認識があったからできたことです。

- それにしても「スーパー歌舞伎」以降、金井さんの舞台美術家としての活躍には目覚ましいものがありますね。

-

「スーパー歌舞伎」をきっかけにしていろいろな仕事の依頼が来るようになりました。金井大道具としても、道具をつくる仕事の領域が広がり、デザインの面でも伝統的な舞台美術以外の仕事が増えました。やはりどこか金井大道具は歌舞伎の道具屋というイメージがあったので、絵の描き方にしても歌舞伎の背景画しか描けないんじゃないかとかいう印象があったかもしれません。ここ10年ぐらいでようやく現代演劇の仕事も定着しつつあり、この間も劇団四季の『オペラ座の怪人』の大道具製作をやりました。

- そういうなかで、 蜷川幸雄 さんと一緒に仕事をされた歌舞伎座での新作歌舞伎『NINAGAWA 十二夜』は話題になりました。

-

蜷川さんは、『NINAGAWA 十二夜』の製作記者会見で、歌舞伎座の隅々を知っている金井勇一郎に舞台美術をお願いしたいとおっしゃっていましたが、実は、私はそれまで歌舞伎座で仕事をしたことはありませんでした。それを伝えたら、「えー、お前大丈夫かよ」と心配されていましたが(笑)。つまり、蜷川さんも私も歌舞伎座初挑戦者同士。私も歌舞伎座を知らないんだから捨て身でやろうと思いました。

蜷川さんからの舞台美術への注文は、歌舞伎の基本は守ってほしいということ。あと、ミラーを使いたい、この2つです。ただし「歌舞伎を基本に」とはいっても、“歌舞伎の定式を使う”ということではなくて、“基本”の意味は、“歌舞伎として違和感がない”という意味だろうととらえました。

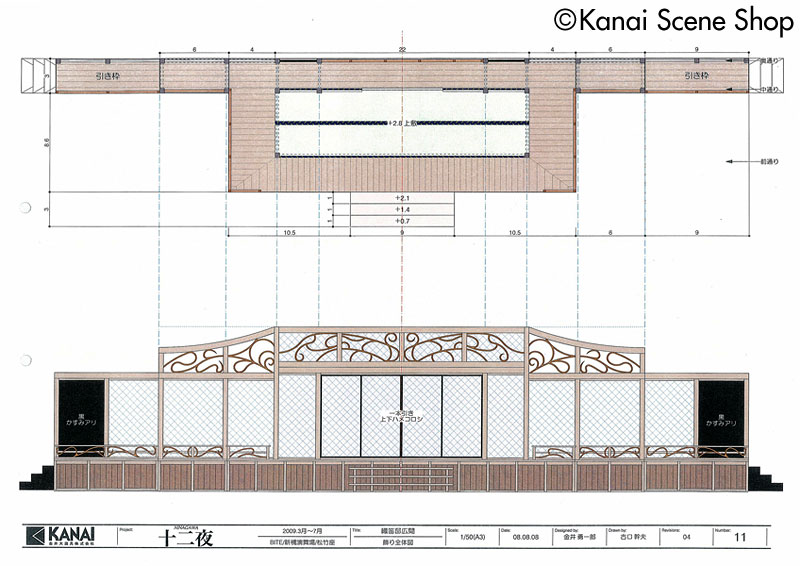

歌舞伎に限らず、演劇には、目の前にあるはずの壁が見えなかったり、あるはずのない壁が見えたり、平面で描いてあっても遠くにあるものと近くにあるものがあったり、そういう決まり事がたくさんある。逆にそれしかルールはないから、それを踏まえて台本を読み込み、全14場一つ一つに模型をつくりました。歌舞伎座を知らなかったのが逆によかったのかもしれませんが、歌舞伎座で普段道具帳だけで道具をつくっていた人たちに、初めて模型とCADで描いた製作図で装置製作をやってもらいました。

- CADで描いた図面は、具体的なスケールが入っていてわかりやすい反面、ディテールを全て描かなければなりませんから、それはそれで大変でしょう。道具帳の文化が継承されている歌舞伎の世界では、道具帳は、製作する側の「表現」というのを許容する部分があって、例えば役者の体格にサイズを合わせるとか、好き嫌いを知っているとか、そういう微妙なカンのようなものを反映させながらつくってきた。けれど、CADは製作する側に「この通りつくれ」と指示するものなので、ミリタリーバランスとしては難しい。大道具方も悩みながらつくっていたのではないでしょうか。

-

そういうことはたくさんありました。「なんだこりゃ」とかいう声が後ろから聞こえてきたり(笑)。

しかし、絵の具にしても普通の歌舞伎で用いる泥絵の具しか使っていませんし、道具も基本的な歌舞伎の大道具方がつくれるようなものです。とにかく、説明しながらやりました。

とはいえ、歌舞伎美術専門のうちの父にとってはアールヌーボーの欄間なんて考えられなかったのではないでしょうか。ミラーだって歌舞伎座の古株でも素材の扱い方を知らないし。私の担当ではありませんが、原田保さんがデザインした照明でも、歌舞伎座に初めてムービングライトを持ち込みました。しかも、いきなり45台ですから、驚きました。でも、それ以来、便利だからといって歌舞伎座でムービングライトを使うようになったんです。いまや玉三郎さんなども普段の舞台で使っていらっしゃいます。

- ある意味、歌舞伎座を開眼させたかもしれませんね。良い方向に変わっていくのは、いいことですし。

-

つまり、歌舞伎の大道具には道具帳でもCADでも対応できるし、製作する側もそれだけのスキルをもっているということだと思うんです。

- 勇一郎さんは、勘三郎さんと現代演劇の演出家の串田和美さんが組んだ「平成中村座」のプロジェクトにも参加されています。仮設劇場をつくって新演出の歌舞伎公演をするというもので、ニューヨーク公演をはじめ海外公演をするほど、定着してきました。既成の劇場のなかでやっているのが当たり前になっている今の時代からすると、伝統演劇を仮設劇場でやるのはすごくコンテンポラリーで格好いいですよね。

-

平成中村座を始めた当時(2000年)、勘三郎さんは現代演劇のホールを使った「コクーン歌舞伎」をすでに行っていました。歌舞伎座を飛び出したとはいえ、それはそれで既存の劇場の制約を感じていた。そういう制約のないところでやりたい、江戸時代の歌舞伎小屋の雰囲気を再現したい、テントでもいいから自分の劇場をもってやりたいと。最初は、サーカスのテントのようなものになると想像していたようですが、実際に仮設小屋が出来上がる直前に見に来て、「こんなにすごいとは思わなかった」とビックリしていました。

- あのかまぼこ型の仮設テントは実によく出来ていましたね。あの小屋を建てるのにどういう作業がありましたか。

-

あの小屋は、江戸時代に実在した中村座の忠実な復元ではなくて、中村座の錦絵からイメージして、私なりの解釈で外装から内装までつくったいわゆる看板建築です。本体はテントで、入り口のある表の部分だけデコレーションをして、内装も一つ一つ大道具として飾り付けたもので、平成中村座が丸ごと全部大道具だということもできます。

「桟敷席」や「羅漢席」など、昔の芝居小屋にあった構造をつくったところもあります。「羅漢席」は、舞台上の幕内に設けられた客席で、幕内にあるので、芝居が終って定式幕が閉まった後も舞台の様子を見ることができる特別席です。それから客席をわざと狭くして、“ぎゅうぎゅう詰め”の状態を演出しました。また、オペラのロイヤルボックスのような「お大尽席」を舞台正面につくって、役者が劇中で絡んだりしています。

- それで十分、芝居小屋のつくりと雰囲気を醸し出していました。

-

つまり、お客様がいて、役者がいて、建物があって、それら3つが一緒になって初めて空間や雰囲気が生まれる。まるで移動遊園地みたいに、それさえあればどこでも歌舞伎の雰囲気ができる、平成中村座はそのための仕掛けなんだと思います。

- 特別な舞台機構はありますか。

-

歌舞伎でよく使う回り舞台などはありませんが、もちろん「奈落」「花道」「すっぽん(花道上に舞台下から役者が登場する際の装置)」はあります。さらに花道を出てから舞台に戻るための花道下通路があります。実は、舞台面は地上から2m30cmぐらいの高さにあり、客席部分を底上げして花道下などの通路スペースを確保しています。劇場に入ってまず階段を昇るのはそのためです。

それから舞台袖のスペースはまったくありません。ですから、使わない道具は全部小屋の外に出しっ放しで、休憩時間になどに一気に道具を入れ替えています。ちょっと横から見ると裏や道具がまる見えなのですが、それはそれでいいんじゃないかと。ニューヨークで建てた小屋もまったく同じ仕組みです。

- 2004年のニューヨーク公演はいまだ記憶に新しいところです。すべての道具を日本から持ち込んだのですか。

- 仮設小屋の全部材を一式日本から1カ月ぐらいかけて船便で送りました。コンテナ30本ぐらいありましたが、そのほかにコンテナに入りきれない形のものもありました。仮設小屋については、ニューヨーク・タイムズの演劇欄だけでなく、リビング欄でも内装のことが記事になりました。ニューヨークの人たちにけっこう興味をもってもらったみたいです。

- 今年もこの10月、11月の2カ月、浅草の浅草寺本堂裏広場に平成中村座を建てて公演が行われます。今回はまったく新しく建て直したと聞いていますが、以前とはどこが違いますか。

-

仮設小屋を建てるのは、ニューヨーク公演を入れて今回で6回目ですが、外観的にはあまり違いはありません。ただ、今まで工期が1カ月だったのを、3週間ぐらいに縮めるために、段取りを変えたり、施工方法を工夫するなど、主に私たちの施工の効率が上がるような変更をしました。例えば、以前はボルト10本使って留めていたのを5本で強度が出るよう設計変更するといったことです。

- こういう仮設小屋だからこそ実現した美術プランなどはありますか。

-

舞台美術のプランは串田和美さんが手がけていますが、『加賀見山』などでは、下が土だからじゃぶじゃぶ漏れても大丈夫だということで大きな水槽をつくったりしました。勘三郎さんは、どんな美術でも串田さんのアイデアが実現できていれば役者としては問題ないとおっしゃいます。もちろん『NINAGAWA 十二夜』の菊五郎・菊之助さんもそうでしたが、演出家がいるからにはとにかく全部演出家にお任せしますというスタンスです。

- 普通、歌舞伎には演出家はいませんから、デザイナーは役者との仕事になり、役者の癖などを熟知していなければいけないなどと言われます。平成中村座や『NINAGAWA 十二夜』のような作品では、完全に演出家との仕事になるとすると、そういう意味では現代演劇とあまり変わらないですね。

-

その通りです。役者さんからデザーナーに直接何か言われることはなくて、何かあれば、演出家に相談します。それもデザインで言われることはなくて、専ら演技やきっかけのことですが。こういう舞台のつくり方は歌舞伎とは違うということを、役者もスタッフもよく理解しています。私自身は役者さんと一緒にやるという意味での歌舞伎の美術はいままで一度もやったことはありません。猿之助さんや幸四郎さんとの仕事はありますが、お二人とも演出家の立場で関わっていらっしゃいますので。

- お話をうかがいながら、歌舞伎の役者さんたちは様式を重んじるというイメージがあったので、こんなに柔軟性があるのは意外でした。全体的にそういう傾向になってきているのでしょうか。

-

たとえば、昔だったら花道がないんなら歌舞伎はできないといわれていたでしょうね。でも、海外公演などで劇場によってはどうしても花道をつくれない場合もあります。パリのオペラ座で団十郎さんがやった『勧進帳』も花道はありませんでした。やっているほうは違和感だらけだと思いますが、でも役者さんはまあしょうがないねと言ってくれます。

- 『勧進帳』のクライマックスで重要な役割を果たす花道がないのでは「冗談じゃない」と言われそうですが。「しょうがないね」というのは、やはり役者さんの考え方が大きく変化してきたということでしょうね。歌舞伎一筋だった俊一郎さんが亡くなられたこともありますし、そろそろ古典をやらなければいけないのではないですか。そういう気持ちはありますか。

-

劇場部門は父と一緒にやってきた人が後継者になっているので心配はないのですが、新作はやってみたい気持ちがあります。でも金井勇一郎に頼むと劇場をメチャクチャにされるとかいって、嫌がられそうですが(笑)。

- そもそも劇場というは「こういうふうに使わないといけない」というルールはないんだ、と僕などは教わってきました。

-

私も同感です。劇場は、ある意味、消耗品だというのが私の考え方です。「スーパー歌舞伎」の時も、新橋演舞場に固定されていた大臣囲いを、照明を仕込むのに邪魔だったのでノコギリで切り取った。今は取り外しができるものに変わっていますが、あれを取るなんて発想はまず誰にもなかった。そういう劇場の使い方をすることをよく思っていない人もたくさんいますが。

- 歌舞伎をずっと見ていたわけではないとは言うものの、歌舞伎が積み上げてきたものをいろいろと目の当たりにされていると思います。現代演劇の舞台美術が伝統的な歌舞伎の表現手法から学べる点があるとすると、どのようなところだとお考えですか。

-

私は、現代的な演劇が、歌舞伎から特に学ぶ必要はないと思っています。デザインも独創的なものがあるから、それは真似して取り入れてもいいかもしれませんが、結局、それぞれのステージの中で必要とされるデザインが行われ、必要とされる仕掛けがつくられ、必要とされる空間がつくられればそれでいいと思います。

もちろん、歌舞伎が良くないと言っているわけではなくて、独自の様式や素晴らしいノウハウが伝わっています。金井大道具にある道具帳に書かれているデザインなどを現代劇の中で使いたいと言われれば、私は情報として喜んで公開します。これも人によっていろいろな意見があると思いますが、こうした伝えられているデザインは私には誰のものでもないという認識があります。ディテールを1カ所真似したからといって著作権違反ではないでしょうし、拒否する意味がわからない。源泉として使ってもらって、ただし版権は会社にありますからクレジットは載せてくださいね、というぐらいのことです。

- 先ほどおっしゃった、新作ならどんどんやっていきたいというのは、歌舞伎でも昔の道具帳を使うのではなく、まったく一新された美術でやれるのでは、そういうことをやりたいということですね。それは実現の可能性はあるのでしょうか。

-

それをすでにやっておられるのが串田さんです。コクーン歌舞伎の『夏祭浪花鑑』や『三人吉三』は全く新しい美術で上演されました。歌舞伎も、オペラや他の戯曲と同じように、演出プランによって全く違った照明・舞台装置・衣裳でやってもいいと思います。古典歌舞伎にも良い戯曲はたくさんありますから、そういう形でもっと新作をつくれるといいなと思いますね。

- 舞台美術の力によって蘇る戯曲もきっとたくさんあると……。

-

歌舞伎だけでなく、新派や新国劇にも良い台本はたくさんありますので、昔のものだからといって昔の大道具だけでやる必要はないはずです。

勘違いしている人もたくさんおられますが、伝統を守るというのは、お客さんがいなければ何の意味もない。舞台は工芸品でも文化財でもないから、いくら伝統を守るといったって、自分たちのために守っているのでは意味がないんです。

これは会社でもよく言っていることですが、お客さんが払っているお金が大道具代になり、我々はそれで給料をもらって仕事ができる。誰のための伝統か、何のために伝統を守るのかをきちんと考えていかないと、ただただ保守化してしまうだけです。そこを誤解されると、変な伝統の守り方になる。伝統を「守ること」と「保守化すること」とは、きっと全然違うベクトルなんです。

- 懐かしがられてもしょうがない。「平成中村屋」のように、新しがられてなんぼのものだと。ライブパフォーマンスなんですから、少なくとも歌舞伎も進化していることを見せるべきだということでしょう。

- 役者も変わってきているし演出家も変わっていますから、劇場も大道具方も変わっていかなければならないということだと思います。

金井勇一郎

歌舞伎大道具会社四代目社長に就任

現代劇と新作歌舞伎を股にかける舞台美術家金井勇一郎

金井勇一郎Yuichiro Kanai

1960年東京生まれ。東京理科大学理工学部建築学科卒。2006年に父・俊一郎氏から金井大道具株式会社を継いで社長に就任。2001年に日本演劇協会大賞、04年に読売演劇大賞優秀スタッフ賞を「夢の仲蔵千本桜」と平成中村座「加賀見山再岩藤」で、06年に同最優秀スタッフ賞を『NINAGAWA 十二夜』の美術で受賞。08年には『憑神』の美術で伊藤熹朔賞を受賞。

金井大道具(株)

http://www.kanainet.co.jp/

聞き手:草加叔也[(有)空間創造研究所代表取締役]

シス・カンパニー『瞼の母』

原作:長谷川伸

演出:渡辺えり

(2008年5月〜6月/世田谷パブリックシアター)

撮影:金井勇一郎 / © SIS company

歌舞伎座『NINAGAWA十二夜』

(2005年/歌舞伎座)

原作:W・シェイクスピア

演出:蜷川幸雄

舞台写真撮影:金井勇一郎

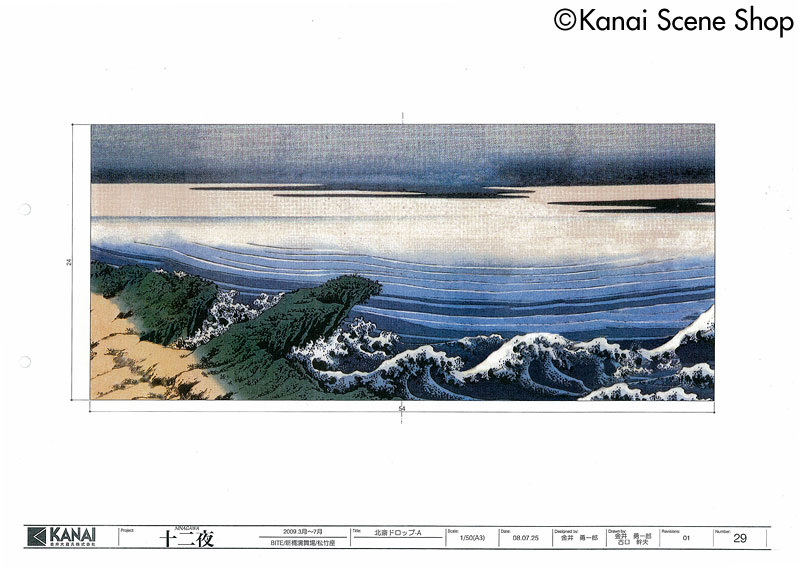

『NINAGAWA十二夜』(2009年/ロンドン・バービカン・シアター、歌舞伎座、大阪松竹座)の舞台美術図面

© Kanai Scene Shop

平成中村座(2002年大阪公演)

撮影:金井勇一郎 / © Shochiku

平成中村座(2004年ニューヨーク公演)

撮影:金井勇一郎 / © Shochiku

この記事に関連するタグ