下山久/小越友也/当山彰一

特集・舞台芸術でめぐる沖縄<1> ひめゆりピースホール、がらまんホール、アトリエ銘苅ベース

ⓒ 北上奈生子

独立国家であった琉球王国(15~19世紀)を経て近代に日本へ編入したことで、今も独自の伝統文化が息づく沖縄。第二次世界大戦では激烈な地上戦の場となり、戦後はアメリカの統治下に置かれて、1972年に日本へ復帰。その後も広大な米軍基地を抱えつつ発展するなかで、21世紀に入って新たな芸術文化施設が相次いで誕生している。

半世紀にわたり沖縄から問題作を発信し続けてきたベテランプロデューサーが運営を引き継いだひめゆり学徒隊同窓会館のホールから、コロナ禍に誕生した大・小劇場を含む那覇市直営の文化複合施設まで。2000年以降にオープンした5つの劇場やホールとそのキーパーソンへのインタビューと、沖縄に行ったら訪ねておきたいカルチャースポット紹介コラム、そして沖縄を代表する平成生まれの劇作家・兼島拓也とその戯曲についての深掘り。計3つの切り口で3回にわたって沖縄の最新パフォーミングアーツ事情を取り上げる(文末のMAP参照)。

第1回は、5つの劇場・ホールのうち3つについて、その「顔」ともいえるプレゼンターたちが登場する<前編>。(第2回<後編>)

取材・文/真栄城潤一

①ひめゆりピースホール

-

ひめゆりピースホール

沖縄県那覇市安里388-1 ひめゆり同窓会館2F

開館年:2017年

客席数:約80席

沖縄の戦後復興期の面影を残す栄町市場(*1)には戦前、「ひめゆり学徒隊」(*2)の母校があった。戦火を生き延びた同窓生たちが平和発信の拠点として設立した「ひめゆり同窓会館」の2階に小劇場「ひめゆりピースホール」がある。約半世紀にわたって沖縄と平和をテーマとした作品を上演し続けているエーシーオー沖縄代表の下山久さんが、2021年から活動拠点としている劇場だ。

- 劇場の特色を教えてください。

- この場所はひめゆり同窓生の皆さんが集まる場所だったのですが、コロナ禍の時期に使用の打診をもらって、2021年に私たちの本拠地にすることにしました。ひめゆり同窓会館という場所がら、単に公演をするだけではなくて、平和について重層的に物語を発信することの重要性に気付かされています。劇場の名に「ひめゆり」を背負っているので、内容は沖縄戦から今にも直接的に連なる問題意識を落とし込んだ作品を上演しており、このような場所は沖縄ではほぼ唯一無二だと思います。

ちなみにひめゆりの同窓生の方々は、現在も月に2回集まってコーラスを続けていますよ。97歳になる人も5人ほどいます。卒業式の時に歌えなかった歌や小学校唱歌を歌っていて、それが聞こえてくると癒やされるし、すごく元気になれる。彼女たちは必ずお芝居も観に来てくださるんです。

-

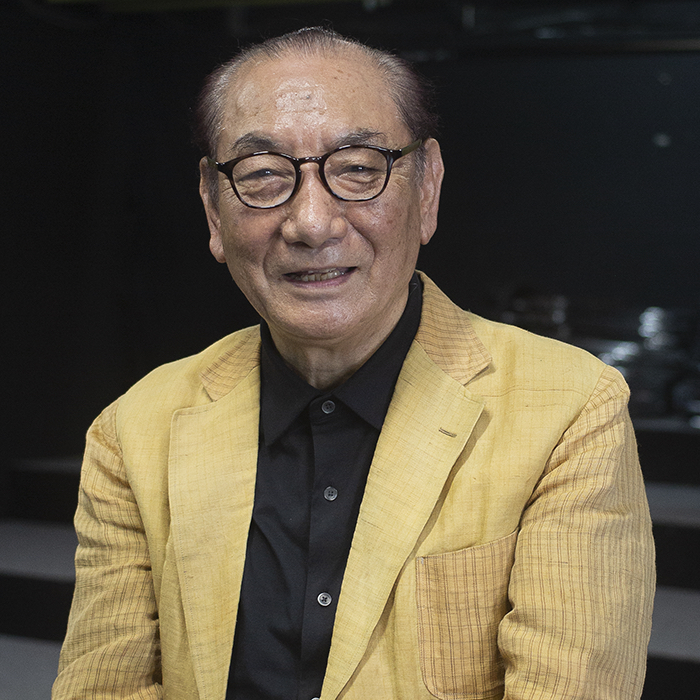

下山久さん

- 沖縄から作品を発信することについてどう感じていますか。

- 私は東京出身で、本土復帰(*3)の直後に初めて沖縄を訪れてから、しばらくして住むことになりました。沖縄に立ってみると、日本全体の置かれている状況がすごくよくわかると感じたんです。日米安保条約や地位協定(*4)の影響は、真っ先に沖縄が受けることになりますからね。そんな現実に直面する沖縄から発信することで、ひいては日本の今を発信できるんじゃないかなと。

戦争に関しては、原爆を落とされた広島・長崎は有名ですが、その一方で沖縄戦については全国的にそんなに詳しくは知られていません。そういう事情もあってガマ(*5)で『洞窟(ガマ)』という作品の上演をしたり、沖縄の歌と踊りを盛り込みながら沖縄戦後史をテーマにしたりと、インパクトのある方法を模索しながら取り組んできています。私どもが繰り返し上演している作品に『島口説(しまくどぅち)』という演目があって、「島を語る」という意味合いなんですけど、東京の初演が1979年なんです。40年前の作品ですが、ちっとも古くなっておらず、それはすなわち沖縄の現実が変わっていないのではということも感じるんです。

-

『島口説』(2019)ⓒ エーシーオー沖縄

- 下山さんが制作される作品は本土でも上演される機会が多く、高い評価を得ていますが、今後の課題は。

- 演劇の観客層が割と上の世代ですので、どうしても若い観客層がなかなか……。東京の方も同じような状況だと思いますが、特に夜の公演は現役で働いている人はほとんど来場されないということになってしまうし、そういった部分は課題だと思っています。また、多くの人たちと作品を共有することが演劇の大きな役割のひとつだと考えているので、何とか人口の多い東京で継続的に上演できるシステムを作りたいのですが、その際の渡航費や集客もやはり大きな課題ですね。

- どんな劇場を目指していますか。

- 地元の方々に向けて取り組むことはもちろんですが、いろんな地域に公演を広げていくことで沖縄や日本が置かれている状況をお互いに確認し合うような取組をしていきたいです。お客さんと一緒になって、生きる力、生きる勇気を持てるような演劇の空間を作っていけたらいいなと思っています。

-

栄町市場

那覇市安里にある市場。昼間は食材や日用品などを販売する商店が並ぶ、地域密着型の市場だが、夜になると県内外の人たちで賑わう飲み屋街へと姿を変える。沖縄戦により焼け野原と化した場所で散発的にできあがった闇市が前身となっており、増築を重ねてできた迷路のような構造も含めた独特の雰囲気に“昭和の空気感”を見いだす人も多い。「栄町」は市場の名前で、地名としては存在しない。

-

ひめゆり学徒隊

第二次世界大戦で地上戦が繰り広げられた沖縄の戦場に動員され、主に看護活動に従事していた女子学徒隊の中で、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の女学生で構成された隊を指す。文学や漫画、そして映画でも繰り返しテーマとして取り上げられている。

-

本土復帰

第二次世界大戦後、敗戦した日本が結んだ平和条約によってアメリカ合衆国の施政権下に置かれていた沖縄県が1972年5月15日に日本本土に復帰した。戦時中に米軍の上陸地となり侵攻された沖縄は戦争末期に占領され、戦後はアメリカ合衆国によって27年間統治されることになった。

-

日米安保条約や地位協定

日米安保条約の正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」。日米の安全保障のため、米軍の日本駐留を定めている。地位協定は、米軍の日本駐留に伴う権利・義務を定めた協定。

-

ガマ

沖縄の言葉で自然洞窟のこと。沖縄戦では住民や日本兵の避難場所、野戦病院として防空壕のように利用されていた。戦時には火炎放射器で焼かれたり、捕虜になることを避けるために手榴弾や毒物で死を強制された住民も多数いたりしたこともあって、平和学習で案内される代表的な戦跡となっている。また、明治時代までは風葬が行われていた場所でもあった。

②がらまんホール(宜野座村文化センター)

-

がらまんホール(宜野座村文化センター)

沖縄県国頭郡宜野座村宜野座314-1

開館年:2003年

客席数:約406席

宜野座村にある「がらまんホール」は、小さな村の小さなホールだ。そこには世界で活躍するアーティストが公演に訪れることもあれば、地元に密着した地域芸能が披露されることもあり、幅広い演目が上演される。ホールとして地域に向き合うこと、厳しいコロナ禍での気づきなどについて、チーフディレクターの小越友也さんに語ってもらった。

- まずはがらまんホールと宜野座村という立地環境についてお聞きします。過去の公演ラインナップを見てみると、なかなかユニークさも感じますね。

- 2003年にオープンしてから2年は村の職員が担当していましたが、3年目から私が着任して、試行錯誤しながらやってきました。全国的に見ても珍しいと思いますが、宜野座村は人口6,000人の小さな村ながら、村内の各区に立派な公民館があるので、区民の方はふつうは公民館を使います。よっぽどのことがないと区民の方からここを貸してくださいとは言わないわけです。

そこで、着任した当初は外からいろんな人を呼びました。一時期はジャズ系の気鋭のミュージシャンを呼んでけっこう話題にもなって、5〜6年続けるとある程度の知名度はついたんですが、お客さんの8割は村外という状況がずっと続いて「これでいいのかな?」と思っていました。その後、地元の人たちにどうやって還元できるかをすごく意識するようになり、次のステップを考え始めたときに、コロナ禍に突入しました。

-

小越友也さん

- コロナ禍では全国の劇場が苦境に直面したと思いますが、がらまんホールはどのように向き合っていたのでしょうか。

- 映像配信が流行りましたが、劇場の映像機器はプロジェクター以外何もないんです。その時期、時間だけはあったので、いろいろ学びながら劇場からの発信を模索しました。ライブ配信もやってみましたが、最終的には映画を作りました。地域の伝統芸能に関わる人たちが、どんな日常生活を送っているかを追った『ウムイ 芸能の村』(ダニエル・ロペス監督、2023年公開。「ウムイ」は沖縄の言葉で「思い」)というドキュメンタリー作品です。2023年にはドイツで開催されるEU最大の日本映画イベント「ニッポン・コネクション」にもノミネートされ、現地に行って上映後に舞台で演舞を披露したりして好評を得ました。

-

映画『ウムイ』×舞台演舞

『ウムイ』上映後に舞台で伝統芸能の実演を行う公演

- 地域の暮らしと密接なつながりを持つ芸能に着目して発信するというのは、その土地ならではの重要な仕事ですね。

- 『ウムイ』を作ったことによって感じたことがたくさんありました。子どもたちにとって選択肢が多様化している中で、琉球舞踊はやはり近づきがたい。でも、このあたりには豊年祭(*6)があって、旧暦の十五夜に伝統芸能を披露する風習がまだ残っているので、子どもたちにとって芸能が身近なんです。そういったことも踏まえて、地域芸能や文化資源をどうアピールし、検証していくかということに取り組みました。

-

豊年祭

村内の各区それぞれで催される、五穀豊穣を祈る祭り。青年会を中心とした村民たちで運営され、獅子舞、エイサー、組踊、棒術などが奉納される。宜野座村のほか、村規模、離島規模の地域では年々簡略化されてはいるものの豊年祭の風習がまだ残っている場所はあり、芸能と生活が密接に結びついている。

- 地域密着型でやっていく中で、村民の皆さんとの関係性はどのように構築していくものと考えていますか。

- 私のような村外の人間が地域との関係性を作るのは、5〜6年では全然足りなくて。10年でやっと人も育ってくるし、ジュニア世代が社会に出てきたりすることで、やっと深いつながりができるんです。同年代だけで固まっても、それ以上にも以下にもならない。うちで今チラシを作り、カメラマンをしているスタッフは、最初知り合ったときは高校生でした。バンドマンで、ホールに関わりながらさまざまなアーティストと接点を持つようになって、意識も変わった。文化芸術の費用対効果は10年とか15年の期間で見ないといけないですね。そういう形で地元の人たちとつながれていますが、まだ劇場という場所は入りにくいところなので、僕らがどんどん積極的に外に出ていかないと、つながる人は限られてくる。だから、芸能に限らず食のイベントなどもして、そこで芸能を披露して接点を見つけるようなこともしています。

- 今後についてどのようなビジョンを持っていますか。

- この地域だからこそ残っている、残されている文化があります。地域の人にとっても、それを再確認できるコンテンツがあるといいし、それを対外的に発表して受け入れてもらえれば、プライドも抱けるようになります。営みが見えているというか、生活と密着しているっていうところが、やっぱり沖縄の芸能の魅力だと思うんです。三線を弾ける人が普通にいて、それが公務員だったり、農家のおじさんだったり。そこに寄り添った劇場運営をしていきたい。

その上で、地域の創作エイサー団体とコンテンポラリーダンスを掛け合わせるとか、琉球舞踊とアニメーションを一緒にするとか、そういった新たな視点も提案できればと。地域のものを大事にしながら、新しいことにもコミットしていくのが、今の劇場としてあるべき姿なのかなと思っています。

③アトリエ銘苅ベース

-

アトリエ銘苅(めかる)ベース

沖縄県那覇市銘苅203

開館年:2017年

客席数:椅子74席/最大100席

沖縄県内では稀有な存在と言っていい民間小劇場。県内外の現代演劇を中心に上演しながら、近年は演劇からお笑い、音楽、アートなどジャンルを越境した活動にも積極的な姿勢で取り組む。運営を担うのは、演者・演出・作家・照明・音響、そして制作としても舞台に関わる当山彰一さんだ。

- アトリエ銘苅ベースはどんな劇場ですか。

- 一番大きな特徴は、民間の劇場ということですね。指定管理者制度とかも関係ないので、うるさいことを言わないです。例えば、飲食をしてもらってもOKですし、客席の使い方も可能な範囲で変えてもらってもいい。主催者側のやりたいことになるべく寄り添える形で規則を緩くして、「これはダメ」という制限を設けないようにしています。自分が公共のホールを使ったとき、いろんな規則で苦しめられた経験があるのでね。利用者の方々が自由に豊かに想像力を働かすことができて、お芝居だけではなく、個展でも何でも、ジャンル問わずにいろいろとやってもらっている場所です。

それと、劇場の上にはリビングと和室があり、提携している劇団の人たちに泊まってもらえる状態になっています。稽古をしたり、自炊したりもできるので、県外から来てくれる人たちに使ってもらっていますね。

-

当山彰一さん

- 沖縄というローカルな場で演劇を発信していくにあたって、心がけていることはありますか。

- 私は社会人劇団「劇艶おとな団」という劇団を主宰しているんですが、そこでは沖縄でしかできない、沖縄にこだわった作品作りをしています。文化・風習に関わる『うちかび』(*7)や、沖縄の複雑な社会状況についての会話が繰り広げられる『9人の迷える沖縄人』(*8)という作品もあります。こうした作品の中で話されるうちなーぐち(沖縄の言葉)は、県外で公演する際あえて翻訳はしていません。それが中央(東京)とは違う地方で演劇をしている人間としての心意気というか、自分たちの地域でしか発信できないことをやっているということの意味なんじゃないかなと考えています。

-

『うちかび』ⓒ 劇艶おとな団

-

『9人の迷える沖縄人』ⓒ 劇艶おとな団

-

『うちかび』

作:安和学治、演出:当山彰一。ウチカビとは、先祖の霊をもてなす沖縄の伝統的な年中行事で用いる「あの世のお金」。先祖があの世でお金に困らないようにと、焚き上げることで送る。もともとは中国から伝わってきた風習。

-

『9人の迷える沖縄人』

作:安和学治・国吉誠一郎、演出:当山彰一。1972年の沖縄本土復帰を目前に、有識者、主婦、戦争体験者、本土人など計9人がひとつの部屋に集められ、それぞれの立場や経験から沖縄を語る。

- 沖縄で、地域で何かを表現することの意味を作品に落とし込むのは非常に重要ですね。劇場として、地域とのつながりはどのような形で築いていますか。

- 劇場って地域の人たちに怪しまれることが多いじゃないですか(笑)。「ちょっと変わった人たちが出入りしているな……」と思われることも多いので、ご近所さんにはちゃんと挨拶をして「変じゃないですアピール」をしてきました。年に1度、お正月には餅つきをして、おとそを振る舞ったりもしています。SNSで発信したら、子どもたちが来てくれて嬉しかったですね。

あと、劇場の舞台機構や照明・音響は僕が手作りしていることもあって、制作に関してもいろんなアドバイスができるので、近隣の演劇部の高校生たちや若手の相談も受けたりしています。劇場を開ける前に全国視察をしたんですけど、そのときに地域に根ざした劇場としてのホスピタリティーをちゃんと持たなければいけない、ということを学びました。もちろん大変さもありますが、場を持つことの楽しさもある。「あそこに行ったら何かやってるかも」って思ってくれるような場所だといいし、特にローカルだと人が集まるとすごくいい関係になれますね。

- 地域の人たちが気軽に集まれるのは理想的だと思います。そうした点も踏まえつつ、今後の展望はどのように考えていますか。

- 演劇の上演だけではなくて、いろんな表現を試していける場になっていけたらと思っています。演劇以外の使い方を模索してくれるアーティストの方々も大歓迎です。県外からの劇団の皆さんも呼んで集客も頑張りながら、以前やっていたアーティスト・イン・レジデンスなんかもやっていけたらいいなと考えています。

-

-

レジデンススペース・和室1

- 沖縄特集・舞台芸術でめぐる沖縄<2>では、④国立劇場おきなわ、⑤那覇文化芸術劇場なはーと、カルチャースポット・コラムで⑥~⑫を紹介(下記MAP参照)。

沖縄特集 共通MAP

①ひめゆりピースホール ②がらまんホール ③アトリエ銘苅ベース ④国立劇場おきなわ ⑤那覇文化芸術劇場なはーと ⑥佐喜眞美術館 ⑦ライカム(イオンモール沖縄)⑧シアタードーナツ・オキナワ ⑨道の駅かでな ⑩桜坂劇場 ⑪沖縄県立図書館 ⑫ジュンク堂書店 那覇店

ⓒ 北上奈生子

下山久Hisashi Shimoyama

エーシーオー沖縄代表として、沖縄を題材にした作品や地域の伝統芸能を素材にした、オリジナル作品を多数企画・プロデュース。芸術監督・プロデューサーとして1994年「国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ(りっかりっかフェスタ)」を立ち上げる(2019年度国際交流基金地球市民賞受賞)。 国内外の芸術家やフェスティバルとネットワークを築き、海外のアーティストとの国際共同制作作品も多数創作。はじめて日本で開催された第20回アシテジ世界大会(2021)の芸術監督・総合プロデューサーも務める。日本と世界の演劇をつなぎ、子どもたちへ良質な舞台芸術を届ける活動を長く続けている。芸術選奨文部科学大臣賞等受賞。アシテジ・インターナショナル名誉会員。

ⓒ 北上奈生子

小越友也Tomoya Ogoshi

広島県出身。琉球大学で音楽教育と音楽理論を学び、2005年より沖縄県宜野座村文化センターがらまんホールの委託管理責任者を務めている。地域の文化資源と舞台芸術をつなぐ企画に多数携わり、演奏会、演劇、映像制作、ワークショップ、美術展まで幅広くプロデュース。近年はドキュメンタリー映画『ウムイ 芸能の村』の制作・上映を通じて国内外の文化交流を推進し、2024年には日本アートマネジメント学会賞を受賞。企画・制作・広報・技術調整まで実務全般を担い、地域文化の現場から持続可能な芸術活動のあり方を模索している。

ⓒ 北上奈生子

当山彰一Shouichi Touyama

東京の劇団青芸での俳優活動(主な出演作『MVP〜最高殊勲選手賞〜』作演出:メアリー・ホール・サーフェス、『WINDS OF GOD〜零の彼方へ〜』作:今井雅之 演出:高藤達之助ほか多数)を経て2004年から沖縄在住。エーシーオー沖縄で俳優および演劇制作に従事した後、2011年劇艶おとな団を旗揚げ。2015年小劇場活動を支援する(一社)おきなわ芸術文化の箱設立。2017年アトリエ銘苅ベース開設。『昏睡』(2021年、作演出:永山智行 劇団こふく劇場30周年記念作品)など俳優や演出を続けながら、全国小劇場ネットワーク理事も務め、沖縄の演劇界の発展に尽力している。2025年7月、銘苅ベース演劇研究所を開所し若手の育成に着手。

この記事に関連するタグ