山本貴愛

新世代の超実力派デザイナー — 山本貴愛のユニークな半生と舞台への向き合い方

ⓒ 阿部章仁

Ⓒ 阿部章仁

山本貴愛Kie Yamamoto

舞台美術・衣裳デザイナー。関西学院大学文学部総合心理科学科心理学専攻卒業後、2012年に英国ボーンマス芸術大学シアターデザイン専攻を、13年に王立ウェールズ音楽演劇大学シアターデザイン専攻準修士課程をいずれも首席で卒業。主な参加作品に、【美術・衣裳デザイン】『ドードーが落下する』(加藤拓也作・演出)、『ブレイキング・ザ・コード』(稲葉賀恵演出)、『ハートランド』(池田亮作・演出)、『ロボット』(ノゾエ征爾演出)など。【美術デザイン】『綿子はもつれる』『いつぞやは』(加藤拓也作・演出)、『ワイルド・グレイ』(根本宗子演出)など。『ハートランド』『綿子はもつれる』の舞台美術にて第31回(2024)読売演劇大賞優秀スタッフ賞、『ロボット』の舞台美術・衣裳にて第32回(2025)読売演劇大賞優秀スタッフ賞受賞。(2025.4更新)

シンプルで大胆かつ知的な造形美を空間に現出させ、開演前から観客の想像力を刺激する。2017年に日本での初仕事『なむはむだはむ』を手がけて以来、次々と注目の新進劇作家・演出家とタッグを組み、日本演劇界に新風を吹き込む山本貴愛。ファッションへの興味から舞台衣裳および美術に目覚め、英国で徹底した専門教育を受けて帰国。国内には師匠も伝手(つて)もなく一度は舞台の仕事を断念するも、ある日突然、数年前に一度立ち話をしただけの森山未來からオファーが舞い込み、プロの舞台美術・衣裳家としての道が拓かれたという。徒弟制度的な因習を実力で打破した新世代クリエイターが、そのユニークな半生とセノグラフィー哲学を語る。

取材・文/市川安紀

原点はファッション

- 山本さんは日本の大学で心理学を学ばれた後、イギリスのボーンマス芸術大学と王立ウェールズ音楽演劇大学の大学院を、いずれも首席で卒業という経歴をお持ちです。舞台美術や衣裳にはいつ頃から興味を持つようになりましたか。

- もともと音楽をやっていたんです。3歳からバイオリンを習い、ほかにもピアノ、トランペット、学生時代はバンドも組んでいました。洋服も大好きで将来はファッションの道に進みたいとも思いつつ、親には言い出せなくて……。本が好きで犯罪心理にも興味があったので、大学では心理学を専攻しました。でも就職を考えるときに、ファッションをやりたかった気持ちが再燃したんです。研究者の父が海外の学会によく私を同行させていて海外にも抵抗がなかったので、ファッションを学ぶために留学しようと思いました。その準備として、海外芸術留学科がある日本外国語専門学校に1年間通ったんです。

ただ改めて学んでみると、コマーシャル系のものに興味がない私は「売れること」が重要なファッションの世界は向かないと思いました。ならば、映画が好きだったので、学ぶならコスチュームかなと。予備校の先生には建築を勧められましたが、最終的にコスチューム専攻を選んで、ボーンマスを受けました。試験ではスケッチブックなどの創作過程が重視されるので、予備校では衣裳やテキスタイルの基礎と共に、「アイデンティティとは」といった抽象的な課題もたくさん出されます。とにかく集中して学びました。

- では、もともとは舞台美術ではなく衣裳を学ぶために留学されたんですね。

- そうなんです。ボーンマスに入ると、生徒70人中、留学生は10人。その中で英語ネイティブではないアジア系は私だけでした。イギリスでは舞台美術と衣裳を両方手がける場合が多いんですが、ボーンマスもちょうど私が入った年から両方やるカリキュラムに変わったんです。そこで美術と衣裳デザインの基礎を3年間みっちり叩き込まれました。ただ、前年までは向こうの大学を卒業すると無条件で2年間イギリスに残れたんですが、その制度がなくなってしまったんです。日本で演劇をやったこともない私はまだ帰国できないなと思い、大学院進学を考えました。

それでウェールズの大学院に合格したんですが、ウェールズは少数精鋭で、すごいスパルタなんです。ボーンマスで学んだことを改めて叩き直された1年でした。舞台装置模型の作成などの基礎は、ほぼ全てウェールズで学んだものです。イギリスでは模型がとても重要で、模型だけで食べていける人もいます。ここで自分が、模型作りがすごく得意だということがわかったんですよ(笑)。ボーンマスの3年間と大学院の1年間もずっと無遅刻無欠席で、大変でしたけど充実していました。「これが私のやりたいことだ」と改めて実感しましたね。

-

英国ボーンマス芸術大学シアターデザイン専攻の卒業式(2012)

-

英国王立ウェールズ音楽演劇大学シアターデザイン専攻準修士課程在籍時に上演した『どん底』のメンバーたちと(2013)

- 予備校時代には建築を勧められたそうですが、改めて舞台美術を学んでみてご自分に向いていると思われたのはどういったところですか。

- 舞台美術は構造物を考えるので建築と共通項は多いですし、ファインアートのようでもあり、インテリアも考えられる。でも「売れること」や「顧客のニーズ」は考えなくていいんです。私はもともとアートやインスタレーション、ファッションなどいろんな分野が好きですが、なかでもたぶん“立体”が好きなんですよね。そんな自分の性格に舞台美術は向いていたと思います。大学院の同級生はアートや文学、建築を学んだ人も多く、演劇というのはどこから影響を受けるかわからないので、いろんな分野に興味があってよかったなと思っています。美術も衣裳も、まず台本を読むことから始まりますし、本が好きだったことも助けになりました。自分が小さい頃から好きだったさまざまなものが、全てまとまる仕事を最終的に選んだなと思います。

- ご自身と演劇との出会いはどのようなものでしたか。

- たぶん初めて舞台を観たのは、小学生の時に親に連れて行かれた子ども向けのミュージカルだったと思いますが、私はすごく生意気な子どもで、「ダサいな」と思ってしまって(笑)。でも中学生になってから父の学会で連れて行かれたニューヨークで『キャッツ』を観たときは興奮しました。その後は、母の知人が蜷川幸雄さんや劇団☆新感線の衣裳を手がけられていた小峰リリーさんのところで作り子さん(縫製係)をやっていたので、そのゲネプロを観せてもらうようになったんです。特に『五右衛門ロック』(2008)に出ていた森山未來さんには衝撃を受けました。もともと未來さんが出る映画はよく観ていたんですが、それ以降は意識的に未來さんの出演作を観るようになりました。

紆余曲折を経て舞台美術家デビュー

- ボーンマス芸術大学と王立ウェールズ音楽演劇大学院を卒業後、実際に舞台美術家として活動を始められるまではどのような道のりでしたか。

- 必要なことなのでお話しすると、私は大学院が終わった後で一度挫折しているんです。帰国しても日本に伝手はなく、唯一親しくさせていただいていた舞台美術家の畑野一恵さんの紹介でミュンヘンやベルリンの舞台美術家を訪ねたんですが、仕事には繋がらなくて。その後、オランダの舞台美術学校で働く話があったので文化庁の新進芸術家海外研修制度を受けたものの、落ちてしまった。しかたなく海外で仕事をする道は諦めて帰国し、インテリア系のディスプレイ会社で正社員として働くことにしました。

そんな折に、以前ロンドンで行われた映画上映会でたまたまお話しする機会があった森山未來さんから、突然連絡をいただいたんです。上映会の後SNSでお礼のやり取りをした程度でしたが、急に「一緒にやってくれないか」と送られてきたのが、『なむはむだはむ』(2017)(*1)の企画書でした。そこで紹介されたのが岩井秀人さんです。「このチャンスを逃したら次はもうないかもしれない」と覚悟を決めて会社を辞め、昔通った海外留学予備校でバイトをしながら、舞台美術と衣裳の仕事を受けるようになりました。

だから私、未來さんを神棚に飾らなきゃいけないぐらい(笑)、彼からいろんなきっかけをいただいているんです。誰か特定の舞台美術家や衣裳家に師事したわけではなく、日本での演劇経験もないまま帰国したので、ラッキーが重なったとしか言いようがありません。

-

『なむはむだはむ』(2017)©︎引地信彦 協力:東京芸術劇場

- 舞台美術は演出プランを具現化する重要な役割を担うだけに、演出家との方向性の共有や信頼関係の構築が必須かと思います。山本さんは、フランスでの『ワレワレのモロモロ』ジュヌビリエ編(2018)など岩井さんとのお仕事が続くほか、2019年には山田由梨さん、池田亮さん、根本宗子さん、2021年からは加藤拓也さんなど、才気溢れる作・演出家と次々にタッグを組み、それがいずれも継続している印象があります。

- 池田君とは彼が『なむはむだはむ』の演出助手をしていた際からの付き合いで、私の中では親戚の子か近所の子どもという感覚です(笑)。その池田君から初めて舞台美術を頼まれたのが、ゆうめいの『姿』でした。台本がなかなか上がらず、しびれを切らして私が勝手に美術を作ったら、オモチャが届いた子どもみたいに稽古場を走り回って、「ほかの人が美術をやってくれるってこんなにラクなんですね!」と池田君にニコニコしながら言われました。それまでは彼が自分で美術も手がけていたので、開放感が大きかったんでしょうね。今では応援していた親戚の子が大きくなったような気持ちです。

-

『姿』(初演2019)©︎佐々木啓太 協力:ゆうめい

- そのように美術デザインを先手で提案することは多いんですか。

- 私は基本的に自分から提案を出します。初めて一緒にやる方にはキーワードを聞いて考えることもありますが、台本はなるべく早くいただくのが理想です。

その点、た組の『ぽに』(2021)以来、再演も含めると8本くらい一緒にやっている加藤拓也さんは、とにかく台本が上がるのが早い。毎回、ものすごく早い時期に突然台本が送られてきます。台本を読み、「私はこう思ったんだけど」と雑談から始まって美術プランを提示すると、彼は決断もすごく早いんです。加藤さんもアートが好きですし、「嫌いなもの」や「ダサいもの」に対する感覚が私と似ているなと感じています。

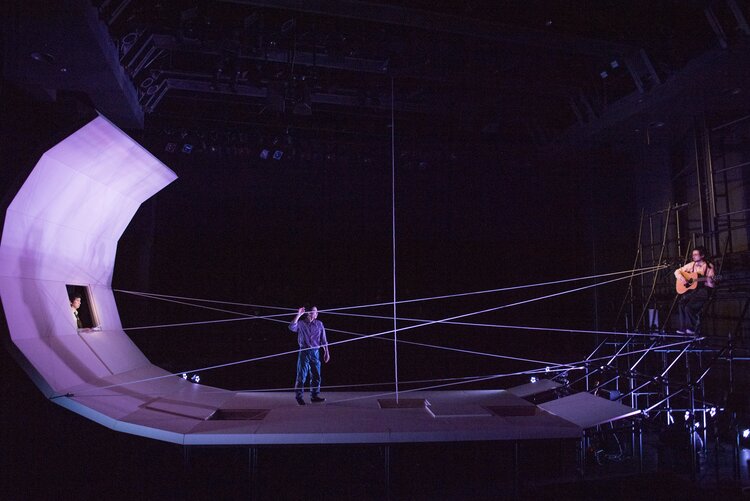

一方の池田さんは、台本は遅いですが、「半分でいいから送って」と言える関係性なのでやりやすいです。『ハートランド』(2023)のときもなかなか台本が上がってこなくて、私がほぼ勝手にプランを出しました。でも池田さんは、ときに私の想像を超えた空間の使い方をしてくれるんです。『ハートランド』でもそうでしたが、彫刻をやっていた人なので、空間の捉え方がほかの演出家とまったく違いますね。彼も私と好きなものが似ています。

そう考えると、最初から“演劇一筋”ではない人の方が、私の仕事に興味を持ってもらえるのかなという気がします。加藤さんや池田さんも、山田由梨さんや根本宗子さんも、「いろいろ興味がある中で選んだのが演劇だった」という点が私と共通しているのかもしれません。

『Equal』(2022/末満健一作)で初めてご一緒した稲葉賀恵さんも、もとは映像の人です。特に『ブレイキング・ザ・コード』(2023)(*2)は私にとってエポックメイキングな作品でした。日本の現代劇は新作が多いので、それまで機会がなかったのですが、実はこういう時代考証から考える翻訳物をやりたかったんです。ヴィンテージショップで年代物のスーツをリースできたり、ほぼリアルな衣裳を多く使えて楽しかった。美術も衣裳も私が好きな1940~50年代のイギリスの雰囲気を出せたかなと思っています。稲葉さんと私は、例えばシェイクスピアでも、戯曲をそのままやることには興味がないという点で一致しています。古典作品からいかにテーマを汲み取って現代の観客に提示できるかが大切で、稲葉さんとの創作は「今見せるための再構築」を一緒に考えられるから面白い。彼女もアートが好きで、衣裳もイヤリング一つまで細かくこだわってくれます。根本さんも山田さんも洋服が大好きですし、衣裳に対するこだわりの強さは女性の演出家とやる楽しさですね。

-

『ぽに』(2021)©︎東花行 協力:わをん企画

-

『ハートランド』(2023)©︎佐々木啓太 協力:ゆうめい

-

『なむはむだはむ』

東京芸術劇場の子ども参加によるワークショップ「コドモ発射プロジェクト」から誕生した演劇作品。子どものアイデアを大人が作品化するコンセプトで、岩井秀人、森山未來、前野健太の作・演出・出演により舞台化された。後にNHK Eテレ『オドモTV』内『オドモのがたり』にも発展した。

-

『ブレイキング・ザ・コード』

ヒュー・ホワイトモア作、1986年ロンドン初演。1940〜50年代を中心に、実在したイギリスの天才数学者アラン・チューリングが辿る数奇な運命を描く。

-

『ブレイキング・ザ・コード』(2023)©︎杉能信介 協力:ゴーチ・ブラザーズ

衣裳はキャラクターデザイン

- 山本さんのように舞台美術と衣裳を両方手がけるデザイナーは日本ではまだ少ないと思いますが、衣裳デザインの面白さとは。

- 衣裳はキャラクターデザインだと私は思っています。私のデザイン画では必ず顔を描き、ポーズも考えます。人物の性格や生い立ち、行動心理を想像することが好きなんですよね。今にして思えば、小さい頃から本が好きだったことや、大学で心理学を学んだことが衣裳についても生きているのかなと。いろいろ回り道をしましたが、経験を積まないと、キャラクターの深いところにまで思いを巡らすことは難しいと思うんです。ただ洋服が動いているだけでも、役者本人が目立ちすぎてもいけない。本当に“そのキャラクター”にしてあげることが衣裳デザインの醍醐味ですね。だから台本がないと衣裳も考えようがない。美術も衣裳も、稽古初日にはセット模型も衣裳デザイン画もそろっている状態にしていないと落ち着かないんです。

- 美術と衣裳を同時にデザインすることで、作品世界の統一感が出ますね。ご自身としては、できれば両方手がけたいという思いがありますか。

- はい。演出家がそういう要望をプロデューサーに出してくださることも多いですが、両方手がけるよさをプロデューサーにもわかってもらえるとありがたいです。

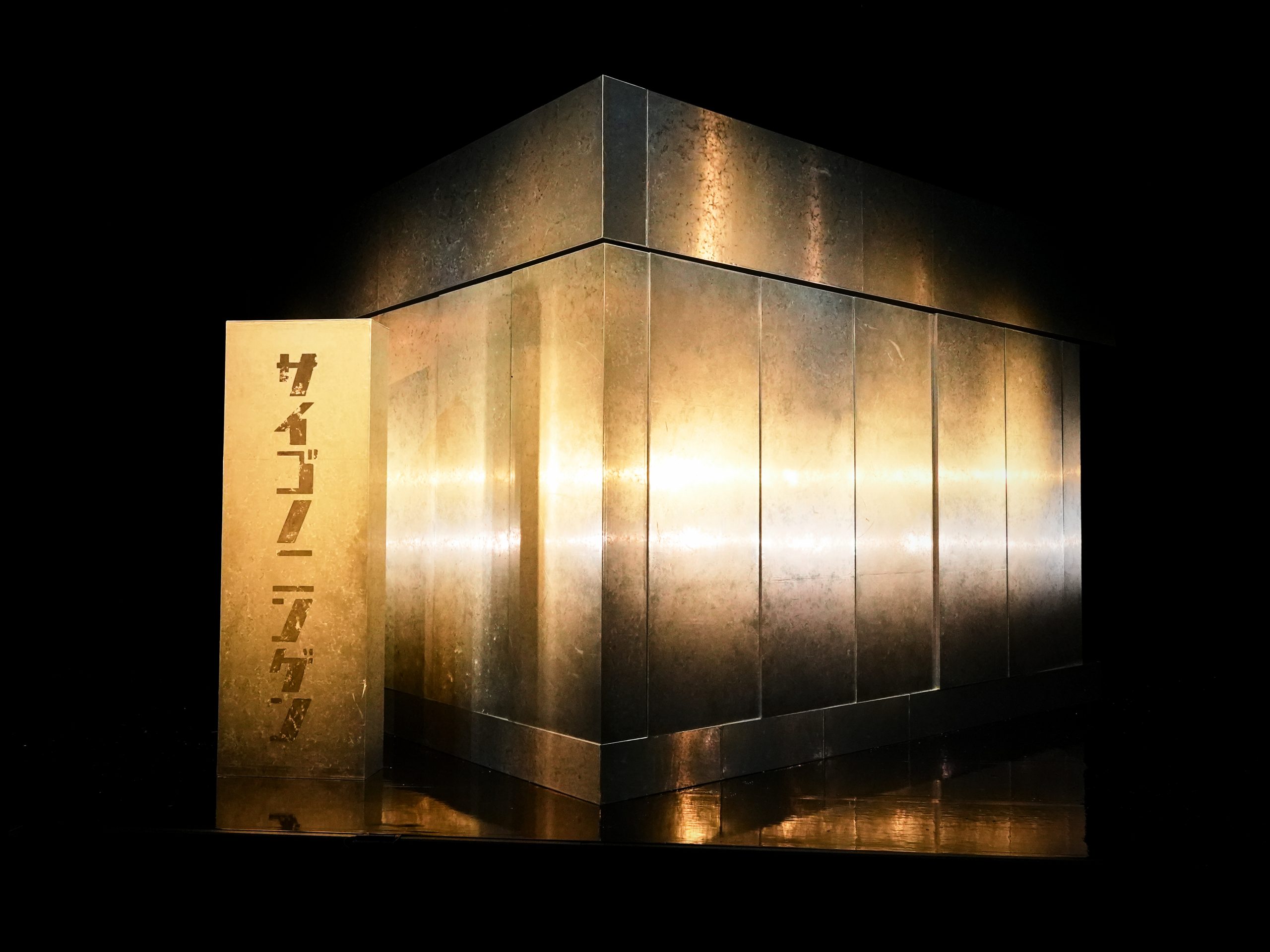

まったく面識のないプロデューサーからの要望で美術・衣裳の両方を担当した『ロボット』(2024/カレル・チャペック作)は、演出のノゾエ征爾さんとも初めての仕事でした。実は稽古初日に美術プラン変更という、初めての経験をしまして。みんなの前で模型も見せた後で、ノゾエさんからすごく申し訳なさそうに「すみません、本読みをやって美術を変えたくなってしまいました」とメールが来たんです。5か月ぐらいずっと打ち合わせを重ねて固めたデザインでしたが、ノゾエさんはすごくいい方だから、なかなか言い出せなかったのかなと(笑)。いろいろやり取りはありましたが、結果的に劇場でセットをうまく使ってくださってよかった。セットの銀色は塗装すると光らせるのが大変で、俳優座劇場の大道具スタッフさんが総出で塗り直してくださったり、まさにみんなで創り上げたセットでした。この作品の美術と衣裳で読売演劇大賞の優秀スタッフ賞をいただきましたが、みんなの苦労の賜物でいただいた賞だと思っています。

- 美術と衣裳は特に照明との関係も重要ですね。

- それはもうそのとおりで、照明を誰がやるのかが一番気になります。私は少ない灯体ですごくカッコいい照明を作る吉本有輝子さんの照明をとても信頼しています。私も削ぎ落としが好きですし、彼女の照明も削ぎ落とし系なので、相性がいいんです。ノゾエさんも吉本さんがお好きだということで、『ロボット』で彼女とご一緒できたのはラッキーでした。

-

『ロボット』(2024)©︎細野晋司 協力:世田谷パブリックシアター

-

『ロボット』(2024)©︎細野晋司

- 山本さんの舞台美術はシンプルかつ大胆で、何かに見立てるアイデアやバリエーションも豊富です。どういうプロセスでデザインを考えていくんですか。

- 私は抽象的なコンセプトから入ります。それからアートやインスタレーションなどのイメージも集めて、演出家と話すという感じですね。古い翻訳物であれば関連する論文も読めるものは全部読みますし、作者についてももちろん調べます。私の場合、プランはまず全部文章にして考えるんです。論文などで気になった文章を書き写したり、台本を何度も読んでキーワードを書き出していく。最初はサラッと台本を読み、そのあと声に出して読んで、シーンごとにどんな場面で何人登場するかなどを書き出していきます。だから私はタブレット端末などではなく、作品ごとに必ず一冊スケッチブックを作るんです。手で書かないと頭の中で整理できないので。だからこそ先に台本があることが理想なんですよね。特に加藤さんの台本は読みやすいので、読もうと思えばサラッと読めてしまう。でもその中に彼が言いたいことが隠してあるので、何度も何度も読んで考えます。

-

作品ごとに一冊ずつ手書きによるスケッチブックを作る。 ⓒ 阿部章仁

- 加藤さんの『ドードーは落下する』の再演では、台本も美術も初演とは大きく変わりましたね。

- 別の作品かと思うくらいで、私もパラレルワールドを見ているような不思議な感覚でした。再演では「すみっこ」や「待合室」というキーワードと共に、加藤さんから長いソファーの写真が送られてきたんです。「主人公だけの視点にしたい」と聞いていたので、上に登っていけるセットを提案しました。うまく使ってくれたので面白かったです。

教育と環境の整備を

- 海外で学ばれた山本さんから見て、日本の演劇界の課題をどう感じていますか。

- 美術・衣裳を両方やる時に大事なのは人件費ですね。イギリスでは必ず衣裳探しなどを担うコスチューム・スーパーバイザーがいます。美術と衣裳デザインの両方を頼んでくださるのはありがたいですが、やはり誰か一人アシスタントをつけてもらわないと私がパンクしてしまう。仕事量に見合う人件費を考えてほしいと切に思います。

また私自身が日本に帰ってきて苦労したことからもわかるように、美術家も衣裳家もだいたい同じ顔ぶれで循環しているので、この状況を変えてほしい。イギリスでは実力があれば年齢は関係なく抜擢されます。学校を卒業した時点でデザイナーとして活躍できる教育を受けているので、アシスタントでもきちんとお金をもらえる。日本は若い美術家や衣裳家が暮らしていけるだけの収入を得られないことが、一番の問題だと思っています。美術も衣裳も師弟関係で仕事が繋がっていくことが多いので、知り合いがいなければ非常に入りにくい世界です。私の場合は偶然が重なって今こうして仕事ができていますが、イギリスで衣裳を学んでいた先輩たちも、日本に帰ってきてから伝手がなくて諦めた人が多いんです。

例えばイギリスのナショナル・シアターでは、専門の学校を卒業したアシスタント・デザイナーを毎年2人雇うので、いろいろな外部デザイナーのアシスタントを経験して人脈を作れると同時に、年度末には一本作品のデザインを任せてもらえます。日本の公共劇場でも、同じようなシステムがあればと思いますね。教育と制度を変えていかないと、経済的にも若い人がこの世界に入ることを諦めてしまう。卒業したら、実力がある人はちゃんと抜擢される世界にしていかないと。私が生きているうちに実現できるかわかりませんが、もっと偉い立場になって(笑)、若い人たちに循環させていかなければと思っています。