加藤拓也

劇作家による自作ガイドvol.1—加藤拓也が語る『ドードーが落下する』

Ⓒ 井野敦晴

Ⓒ 井野敦晴

加藤拓也Takuya Kato

1993年大阪生まれ。劇作家・演出家。劇団た組主宰。17歳からラジオの構成作家として活動を開始。18歳でイタリアに渡り映像演出を学ぶ。帰国後、劇団た組を立ち上げ。劇団外でも多数の公演に携わり、テレビドラマの脚本や映画の監督・脚本も手がける。2023年には初の海外公演として『綿子はもつれる』を台湾で上演。24年にはロンドンのCharing Cross Theatreで書き下ろしの新作『One Small Step』を上演した。21年、『きれいのくに』(NHK)で第10回市川森一脚本賞受賞。22年、『もはやしずか』『ザ・ウェルキン』で第30回読売演劇大賞優秀演出家賞受賞。23年、『ドードーが落下する』で第67回岸田國士戯曲賞を、映画『ほつれる』で第45回ナント三大陸映画祭DISTRIBUTION SUPPORT AWARDを受賞。同年、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023に選出。(2025.2更新)

EPAD(舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業 Eternal Performing Arts Archives and Digital Theatre)や STAGE BEYOND BORDERS(SBB)の普及により、日本の演劇作品を多言語字幕付きで鑑賞できる機会が増えてきた。が、独自の文化や生活習慣を背景とし、固有名詞も行き交うヴィヴィッドな言語空間を感じ取るには、できれば字幕以外の情報やサポートも欲しいところ。そこで、戯曲を書いた作家自身に作品解説をしてもらうシリーズを始めることにした。セレクトした作品について、率直すぎるほど基本的かつ具体的な質問をぶつけることで、作品の背景や構造があらわになり、込められた真意が浮かび上がる。作品を観た人/観ていない人、日本語話者/他言語話者を問わず、劇作家とその作品に興味を抱くすべての人に贈る作品ガイドだ。

第1回は、加藤拓也が登場。代表作『ドードーが落下する』(初演版)について、批評家・ドラマトゥルクの山﨑健太からの問いに受けて立つ。

取材・文/山﨑健太

『ドードーが落下する』(初演版)

作・演出:加藤拓也 出演:藤原季節、平原テツ、秋元龍太朗、金子岳憲、今井隆文、中山求一郎、安川まり、秋乃ゆに、山脇辰哉

2022年9月21日~10月23日 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ(神奈川)、まつもと市民芸術館(長野)、クリエイティブスタジオ(札幌)

(一般社団法人EPADと国際交流基金の共同事業により配信)

【あらすじ】(た組ホームページより転載)

イベント制作会社に勤める信也(藤原季節)と芸人の庄田(秋元龍太朗)は芸人仲間である夏目(平原テツ)からの電話に胸騒ぎを覚える。三年前、夏目は信也や友人達に飛び降りると電話をかけ、その後に失踪していた。しかしその二年後、再び信也に夏目から連絡がある。夏目は「とある事情」が原因で警察病院に入院していたそうで、その「とある事情」を説明する。それから信也達と夏目は再び集まるようになったものの、その「とある事情」は夏目と友人達の関係を変えてしまっていた。信也達と夏目との三年間を巡る青春失踪劇。

【登場人物】

信也(男) 小規模イベント制作会社兼ライブハウスで働いている。夏目の仕事仲間であり友人。

夏目(男) お笑い芸人。統合失調症であることを隠して芸人としての活動をしている。

庄田(男) 夏目よりは年下だが、ほぼ同期。夏目と同じバイト先で働く。

山中(男) 放送作家。夏目たちと仲がいい。

鯖江(男) 夏目の先輩。夏目たちからは舐められている。

原(男) 夏目と同期の芸人。大江のことが好き。

大江(女) 地下アイドル(*1)。夏目に好意を寄せている様子。

藤野(女) 信也と別れた彼女。信也とヨリを戻そうとしている?

青鬼(女) 相席居酒屋で夏目たちにナンパされる。青鬼は夏目たちがつけたニックネーム。

芽衣子(女) 夏目の妻。夏目とともに実家に住んでいる。

沙良(女) 夏目と同じバイト先で働く19歳。坂本のことが気になる。

坂本(男) 夏目と同じバイト先のリーダー。沙良のことが気になる。夏目へのアタリがきつい。

-

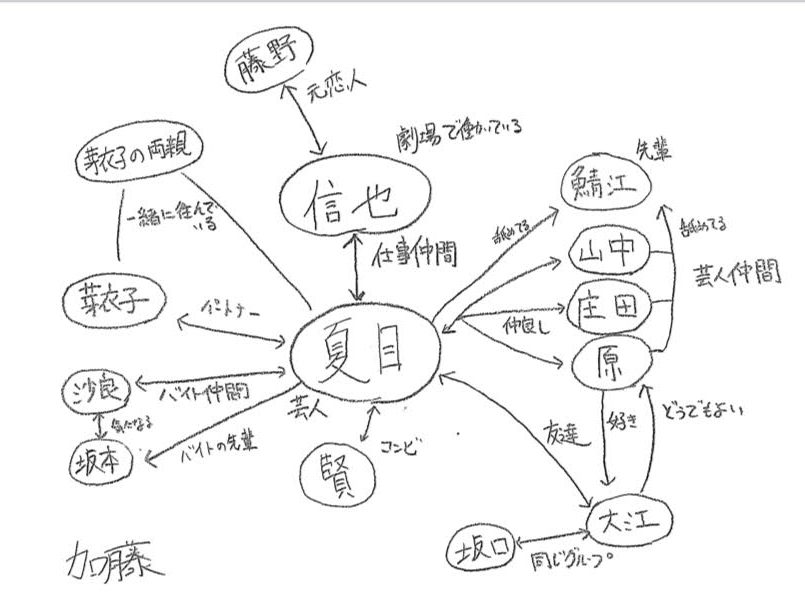

加藤拓也筆による『ドードーが落下する』初演版 登場人物相関図

人間に絶滅させられた鳥の名前をタイトルに

17歳の若さでラジオの構成作家としてそのキャリアをスタートし、演劇、映画と活動のフィールドを広げてきた加藤拓也。ときにどこまでもリアルな会話劇を通して、ときにSF的な設定を用いながら、理屈では割り切れない人間のふるまいを解像度高く描き出す加藤の作品は、ジャンルを問わず人間の本質に迫る物語を紡ぎ、容易には答えの出ない問いを観客に突きつけてきた。多くの選考委員が戯曲の言葉のリアリティを高く評価した第67回岸田國士戯曲賞受賞作『ドードーが落下する』もそんな作品の一つだ。

- まずは作者である加藤さんから『ドードーが落下する』がどのような作品なのか聞かせてください。

- 初演の『ドードーが落下する』は、統合失調症であることを隠してお笑い芸人として活動していた主人公の夏目が、ある日、病気のことを周囲の人間に知られてから、自分の居場所がどんどんなくなっていくという話と、その友人である信也が、死ぬと言い続ける夏目を死なせないように見張り続けるという話が交差する物語です。

実は『ドードーが落下する』は僕自身の体験をもとに書いた作品です。お笑い芸人の友人がいたんですけど、僕は彼が統合失調症だということを知らないままずっと付き合っていた。でもある日、一緒に遊んでいるときに、急に声が聞こえるとか騒ぎはじめて会話もかみ合わなくなってしまったことがあったんです。どうしたんだろうとは思ったんですけど、彼は芸人だし、普段から周りを楽しませるためにふざけたりもしていたので、そのときはその延長くらいに受け取っていました。でもそのあとも「今から死ぬ」という連絡が来たり、遊んでいるときに様子がおかしかったりして、心配なのでよく会うようになった日が続いたのですが、ある日、完全に連絡が途絶えてしまった。それからしばらくしてその友達の芸人の先輩から、実は統合失調症で入院してるんだという話を聞いてはじめて病気だったんだと知ることになりました。

そこからさらに2年ぐらい経って、症状が収まった彼から連絡が来て、久しぶりに会いました。症状が出ていた当時のこととか会わなかった時間のこととかいろいろしゃべりながら、久しぶりに会ったその友人のことを「何が面白かったっけ?」と思ってしまったんです。それで、どうして僕は彼のことを面白いと思えなくなってしまったんだろうと考えたときに、一つには病気というフィルターがかかってしまっていたということがあると思った。それから病気と知らなかったときに発作に対して深刻に接していたこともあるし、彼がそのとき芸人を辞めてしまっていて、そのことも影響していたんじゃないかとも思いました。もしかしたら、彼が芸人のままだったら、僕はまだそのときも笑えていたのかもしれない。これはある意味ではお笑い芸人というポジションが、彼を笑える人間として正当化していた、あるいは、僕をはじめとした周囲の人間が、彼のことを面白がって笑うことを正当化していたということだと思うんです。言い換えればそれは、お笑い芸人という職業が彼と周囲の人間や社会とを接続する役割を果たしていたということなのかもしれない。

人間の手によって絶滅させられた鳥であるドードーの名前を作品のタイトルに入れたのは、そこに主人公・夏目の姿を重ねたからです。本当は鳥も飛ばなくてよいなら飛びたくない。人の手によって飛べないのに飛んで逃げるしかなくなった鳥を、社会に居続けなければいけない夏目と重ねています。『ドードーが落下する』というタイトルはこの作品がそういう物語であることを端的に示すものになっていると思います。

アンダーグラウンド系お笑い業界とは

- この作品の登場人物の多くはお笑い業界に関わる人間です。日本のお笑い業界というものを含めて、どんな属性にある人たちの話なのかについて少し説明していただけますか。

- この作品の背景に日本の「業界」と呼ばれる閉じられた特殊な関係性はたしかにあって、もしかしたらそこは海外の方には通じづらい部分かもしれません。一方で、登場する人たちの一人ひとりが特殊な人間かと言ったら、そんなことはないとも思うんです。当たり前ですけど、人によってコミュニケーションの取り方には違いがあって、そういう意味では夏目たちとお笑い業界以外の人とは、実はそんなに違いはない。例えばベンチャー企業にはベンチャー企業の空気があるのと同じように、どの業界でも職業が近いと生活リズムも似てくるから一緒につるむようになって、何となく内輪のノリが生まれてくる。そうやって自然と生まれてくる空気みたいなものが、この作品に出てくる、テレビや有名な劇場とはまた違うアンダーグラウンドなお笑い業界にもあるということなんだと思います。ただ、彼らがお笑い芸人という肩書を発信していることによって、周りの人の反応やリアクションは変わってきます。

おそらく日本で多くの方に馴染みがあるのは、テレビのバラエティ番組に出演しているような人たちだと思います。でも夏目たちは小さな劇場でチケットノルマを自分で購入しながらライブ活動をしている芸人です。そこから何かきっかけをつかんでテレビに出演するようになって売れていく人たちもいますけど、売れていなくても生活していくための手段はほかにもあります。営業(イベントなどに出向いてネタを披露すること)、寄席(*2)への出演、あるいは自主企画などいろいろあって、テレビで売れるということとお笑いで生活ができるということは、必ずしもイコールではなかったりもする。夏目は、お笑い以外にも働かないといけないという設定です。

そんな夏目のつるんでいた人たちのノリについていうと、お笑いの練習だと思っていることもあれば、単純にモテたいとか、先輩に気に入られたいとか、そういうことが重なった結果として、場を盛り上げようとするノリみたいなものが生まれているのだと思います。だから、プライベートで起きたちょっとしたこともネタにしようとするし、おそらくそうするのがいいことだとされている。理由はたぶんいくつもあると思うんです。

-

地下アイドル

メジャーなメディアには露出せずライブやイベント活動を行うインディーズ系アイドル

-

寄席

落語などの話芸や音曲、マジックなど大衆演芸を専門に行う劇場

お笑いとコンプライアンス、当事者と非当事者

- 作中では、そのノリがときに他人に対する加害的なふるまいにつながってくるような場面もいくつか描かれていたように思います。例えば、相席居酒屋で夏目たちにナンパされた青鬼が一緒にカラオケに行ってみたら、そこにはたくさんの芸人仲間が待っていたという場面は、いかにもありそうなリアリティのある場面だったからこそ、とても嫌な気持ちになりました。

- プライベートで起きたことを芸事につなげていくのがよしとされる空気、それが何でもありみたいなことにつながってしまっているところがあるんだと思います。僕は全くそうは思わないですけど、昔からなんでも芸の肥やしになるんだという考え方がありますよね。それがハラスメントや加害の問題につながっている部分もきっとある。個人的に受け止めることを創作のエネルギーに変換することの認識が、ズレているように思います。

閉じられた業界全体では、起きている問題に目を向けるということは起きづらいと思うんです。それは芸に関する世界に限った話ではなく、界隈と呼ぶ区切られたコミュニティなどでも同じかと思います。業界や界隈など線引きのような名付けをすることで、ゆがんだ連帯感を得ているのではないでしょうか。

- 初演時の観客の反応はどのようなものだったのでしょうか。

- 笑っていいのかわからなかったという感想を多くいただきました。最初のうちは笑いながら見ていたのに、夏目が病気だとわかってからは、彼の言動をどう受け取るべきかわからなくなってしまう。そういう、僕自身も体験した受け取り方の変化を、観客にも身をもって体感してほしいと思って書いた作品なので、その部分についてはある程度うまくいったのではないかと思います。

でも、笑っていいのか悪いのかというのは、僕としてはちょっと答えがはっきり出せない問題だと思ってるんです。夏目自身は自分のことを笑ってもらいたかった。それは病気だったからといって変わらないわけです。でも周りの受け取り方だけが変わっていってしまった。それは当事者と非当事者の関係性の問題でもある。非当事者が勝手に当事者の気持ちを汲み取ったつもりになって、当事者の望んでいることとかけ離れた対応をしてしまうということはよくありますよね。

- 一方で、夏目自身が望むこととは別に、病気の人間を笑っていいのかという問題はやはりあるように思います。これはテレビのバラエティ番組など多くの人に影響を与えるメディアではより一層慎重に考えるべき問題だと思いますが、病気の人や何らかのマイノリティ属性を持つ人が笑いの対象となったときに、そのことが現実において同じ病気や属性を持つほかの人への差別的な言動を招く危険性は常にありますよね。

- では、そういう人たちがお笑い芸人をやってはいけないのかと言ったら、当たり前ですけどそんなことはない。やってはいけないなんてことになったら、それこそ差別です。本人の望むことと周りが望んでいること、個人が同じ属性全体を背負わないといけないのか、など考えなければいけないことはたくさんありますし、個人と世間の状況で日々大きく判断が変わっていきます。

差別をしないためには0か100以外、1~99を考える力とつよい心が必要です。ものごとの解像度を下げて見ると共通点が見えやすくなりますが、それではいけません。解像度を上げて見ると共通点ではないことに気が付きます。それには時間がかかります。誰かのツイートを読むだけでは解像度が上がることはないと思います。本来的にはそれぞれが考える力を持つべきですが、今の状況ではおっしゃっているように助長する可能性も否定できません。だからといって、周りが彼に蓋をするのも変です。いずれにせよ教育の問題です。

現状を踏まえたとき、僕としてどうすればいいのかということは本当に答えが出ていない。毎日変わります。だから演劇として上演する必要があるのではないでしょうか。

-

『ドードーが落下する』の美術・衣裳を担当した山本貴愛による初演版の舞台装置模型 Ⓒ阿部章仁

せりふをコントロールしてはならない

- 観客によっては差別的だと受け取られる場面もある作品だと思いますが、戯曲の執筆の際に気をつけていたことはありますか。

- せりふや場面に劇作家としての何かしらの意図があったとしても、上演として俳優がしゃべった途端に全く違って聞こえたりもするし、それを観客が、僕ら創り手が思っていたのとは、また違う受け取り方をするということも全然起きる。さらに言うと、ものごとによっては誤解させない力も大事ですが、さまざまな側面で受け取れるようにしておくべきだとも言えます。それが我々も観客も、そのものごとをきちんと考えるきっかけになっていたりします。誤解させない力を意識すれば強くコントロールができますが、個人に合わせて解像度が調節されてしまいます。また解像度と言語化する力は別です。なのでどう受け取られるかは100%コントロールすることができないと思って書いていますし、知る術も100%は存在しません。

なので、せりふもなるべく意図だけでは書かないようにしています。この場面はこうもっていきたいみたいな意図を持ってせりふを書いてしまうと、どうしても登場人物たちをコントロールする神の手のようなものを僕自身が感じるようになってしまう。もちろん自分で書いているものということは理解しています。長く書いているとテクニカルなことも身についてくる。でも、書いたせりふに対して、「ここをこういうふうにしておいた方が、観客がこう感じるから」みたいにコントロールだけを理由にあとから手を加えていくと、僕の中でどんどんとエッセイになってしまうんです。なぜ物語を書きたいと思ったのか。その衝動でせりふに興味がないときが一番面白く感じられるんだと思います。

- 意図でせりふを書かないようにしているという話は、俳優の演技に対する演出にもつながってくることでしょうか。

- この作品に限らずですけど、特にこの数年の作品では、舞台上で起きていることの見え方やよしあしの判断をあまり限定しないように、演技そのものは、リアリズムというよりナチュラリズム的に場面を立ち上げていくということをやってきました。そうすると多面的な見方ができるから、見ている人の倫理観によって、舞台上で起きていることのよしあしが変わって見える。僕の作品によく出演していただいている俳優の平原テツさんや秋元龍太朗さんは、そういうせりふのしゃべり方がとてもうまいんです。僕としては俳優の顔が作品自体よりも前に出てくるみたいなことを好ましいと思っていなくて、俳優には特徴的なわかりやすい演技をやるより作品全体のなかで匿名性を持って存在してほしいとも思っています。そういう意味でも平原さんとか秋元さんはすごくいい俳優ですね。もちろん、ほかの現場でそれがいいかどうかはわからないんですけど、僕にとっては、そうやって舞台上で匿名性を持って演技ができる俳優はすごく素敵だなと思います。

-

信也役の秋元龍太朗(左)と夏目役の平原テツ(再演版より) Ⓒ 迫村慎

初演版から大きく変わった再演版

- 2025年1月に上演の『ドードーが落下する』再演版では、戯曲が大幅に書き換えられています。このように大幅に書き換えることにしたのはなぜでしょうか。

- もちろん書き換えた理由はいくつかあって、例えば初演のときと今とでは、観客の受け取り方がかなり変わってしまったと思われる部分を削ったりもしています。先ほど話に出た青鬼の場面も、初演のときは彼らのノリみたいなものがわかる場面があった方がいいと思って書いたんですけど、今見ると、やはり圧倒的に嫌悪感の方が勝ってしまうと思って削りました。

でも、一番大きいのは、一度上演したことによって自分の体験との距離ができたということだと思います。この作品は、これが他人に起きた出来事だったら書けなかったかもしれないとも思いながら書きました。この作品のもとになった出来事は、芸人の友人の身に起きたことであると同時に、僕自身が死ぬかもしれない友人を監視したことでもある。だからこそ、書くことの責任みたいなものも引き受けられると思えました。そこから初演を経て、再演版では少し冷静に書けるようになったということはあると思います。

初演版と再演版で大きく違うのは、誰の視点からの物語なのかという点です。初演版は夏目の視点と友人の信也の視点の二つの視点で物語が進んでいく。それが再演版では、夏目の視点だけで進んでいくかたちになっています。そうした方が、夏目に対する周囲の見方や扱いがどのように変わっていったかということがよりはっきり見えると思ったし、何より彼が何を感じていたのかということを、もっと掘り下げたいと思ったんです。再演版では、統合失調症という病名こそ出てこないものの、夏目が病気であることは最初からわかった状態で物語が進んでいくので、観客の受け取り方も初演とは随分違ったものになるのではないかと思います。

-

初演版『ドードーが落下する』(2022)Ⓒ 岡本尚文

-

再演版『ドードーが落下する』(2025)Ⓒ 迫村慎

- 最後に改めて、この作品を観た方、これから観る方に一言お願いします。

- 日本の中でもローカルでアンダーグラウンドな仕事を取り扱っている作品ですし、そこは、海外の人にはこういう文化もあるんだなと思ってもらえればと思います。

一方で、この作品で描かれているような、社会的な肩書や所属が人の見え方を変えてしまうということは、お笑いの世界に限らず、社会のさまざまな場所で起きていることだと思うんです。それは例えば、本当はケアを必要としているのにそうは受け取られていない、そういう透明化の問題でもあるかもしれない。

また、例えば夏目のような当事者と、あるいは彼らが望んでいることと、我々非当事者がどのように関わるべきかということを考える機会にもなればいいなと思っています。はっきりとした答えを出さないままに考えることができるのが、フィクションのいいところだと思うので。

-

Ⓒ 迫村慎

た組『ドードーが落下する』(再演版) 作・演出:加藤拓也 出演:平原テツ、金子岳憲、秋元龍太朗、今井隆文、鈴木勝大、中山求一郎、秋乃ゆに、安川まり、諫早幸作

神奈川:2025年1月10日~1月19日 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

大 阪:2025年1月25日〜1月26日 近鉄アート館

三 重:2025年2月8日〜2月9日 三重県文化会館小ホール

茨 城:2025年2月15日〜2月16日 水戸芸術館ACM劇場

取材協力:劇団た組

この記事に関連するタグ