ハラサオリ

ハラサオリのポテンシャル-大震災が導いたダンスへの道

ⓒ 宇壽山貴久子

ⓒ 宇壽山貴久子

ハラサオリSaori Hala

ダンサー、振付家、美術家。東京、横浜、ベルリンなど複数の都市を拠点に、空間と身体、身体の帰属をテーマとしたパフォーマンスや振付作品を制作する。ダンサーであった実父との生別/死別を扱ったセルフドキュメンタリー作品『Da Dad Dada(ダダッドダダ)』は日独で上演され、2021年には国内最大級のダンスフェスティバルDance New Airで再演された。2020年第9回エルスール財団新人賞コンテンポラリーダンス部門受賞。東京藝術大学美術研究科デザイン専攻修士課程修了、ベルリン芸術大学舞踊科ソロパフォーマンス学科修士課程修了。DaBYレジデンスアーティスト。(2024.5更新)

さまざまなメディアを駆使した精密で知的な構成力と、シャープな身体、明晰な語り口。デザインの世界から出発し、パフォーミングアーツのフィールドに表現の場を見出したハラサオリの発想とたたずまいは、従来のダンサー/振付家から想起されるイメージとは一線を画すユニークさだ。ドイツと日本を往き来しながら多ジャンルのアーティストやクリエイターとコラボレーションを行い、2023年にはドイツ・ハンブルクの名門タリア劇場で上演された川上未映子原作『夏物語』の舞台化(クリストファー・リューピング演出)に、俳優として出演。この経験がドイツから日本へ活動の場を移す大きなモチベーションのひとつになったという。早くからそのポテンシャルに注目してきた唐津絵理(愛知県芸術劇場芸術監督、Dance Base Yokohamaアーティスティックディレクター)が、底知れぬ磁力を放つアーティスト、ハラサオリの全貌に迫る。

インタビュー/唐津絵理 構成/山﨑健太

- 私(唐津)がハラさんのダンスを初めて見たのは2016年、名古屋のspazio-ritaというアートスペースでした。身体の空間への置き方がほかのダンサーたちとはかなり違っていて、体の扱い方がとてもモノ的だというのが最初の印象で、大学でデザインを学んでいたということを後で聞いて納得しました。どうしてデザインからダンスの道に進むことになったんでしょうか。

- 小さい頃はバレエをやっていたんですけど、基本的な技術の部分でプロでやっていくのは全然無理なんだろうなと思って11歳でやめました。そこからデザインに進んだのは、グラフィックが好きだということもあったんですけど、もともとバレエをやっていたときから踊るよりもつくる方が好きで、群舞の構成とか舞台装置を、バーレッスンの間いつも妄想していました。当時は振付家という職業を知らなかったので、配置や光を考えるのが好きということはデザインかも!と。18歳のときは、がんばって一番の美大に入って広告代理店に入って10年くらい下積みをして、独立したら劇場のアートディレクションを全部トータルでやって装置も考えて……というプランを立てていました。全体の構想をつくるのが好きなんですね。自分が何かの中心になって踊るみたいなことには恥ずかしい気持ちもあって、そういう意味でもダンサーには向いてないなと思っていました。

それで大学は東京藝術大学のデザイン科に進むんですけど、学部卒業のタイミングで東日本大震災があって、卒業式も卒業制作展も全部中止になってしまったんです。美大生にとっての卒業制作展というのは就活にも近くて、社会に出るチャンスでもあるんですね。みんなそれに賭けていたのに、明確な理由があるわけではなく「自粛」ということで中止になってしまった。芸術は役立たずだと社会に突きつけられたような気持ちになりましたし、社会全体が感情やムードで動いていくことにけっこうな衝撃を受けました。それは「日本ってずっとこうだったんだ」というショックでもあった。デザインや広告代理店の仕事には社会のムードをつくっていくような側面もあるので、こういう社会でデザインという仕事をやっていくことには耐えられないかもしれないとも思ってしまって。

社会との信頼関係が崩れたという感覚のせいで、生活の方もめちゃくちゃになってしまって、それでも芸術がどうしてもやりたいという欲望は全然消えなかった。それで自分の身体一つでできるダンスの方に向かうことになりました。学生なりに「社会のためのデザイン」を本気で考えていたのにこんなふうにいきなり排除されるんだったら、最初から自分のエゴだけでやって「無意味でいいです、一人でやるんで」って言える方が健康な気がした。だから、自分の体で何かを表現することへのモチベーションがあったわけではなくて、誰にも頼らずに何かを起こせる手段としてダンスがあったんです。

- その後、東京藝術大学のデザイン科の大学院に進学してすぐにドイツに留学しています。なぜドイツだったんでしょうか。

- まず、デザインからダンスへということを考えると、国内でやっていく選択肢はなかったということがあります。デザイン科の学部と修士で指導教員だった藤崎圭一郎先生にも、海外も考えてみればと言っていただいていたんですけど、当時は海外に縁もなく資金もなかった。それで唯一機会があったのが交換留学制度だったんです。それで留学したのがワイマールにあるバウハウス大学でした。デザインと身体のつながりを初めて具体的な作品として見せてくれたのがバウハウスのオスカー・シュレンマーの『トリアディック・バレエ 』という映像作品で、バウハウスは舞台装置みたいなものもいっぱいやっているので、交換留学先のリストにバウハウスが入っているのを見つけたときにここしかないと思ったんです。

それで留学することになったんですけど、バウハウス大学に入学する前にベルリンに3か月滞在することができたのは大きかったですね。留学の準備をしていた頃にたまたま会ったprecogの中村茜さんが「ベルリンにあるシェアルームを紹介するから早めに行って住みなよ」と言ってくれて。ベルリンで3か月間、いろいろな劇場で毎日ダンスを見て、自分が観たかったダンスは全部ここにあったんだと思いました。

それで、バウハウス大学に入ってからも週末だけベルリンに遊びに行って何かを見るみたいな生活を1年してました。バウハウス大学はやっぱり建築の学校ですし、ワイマール自体もすごく小さな街なので、そういうオルタナティブなダンスパフォーマンスは盛んではなかったんですよね。ベルリンではフリーランスのダンサーのためのレクチャーやワークショップもいっぱいあって、理論も実践もけっこう濃厚に学べる環境がある。その後ベルリンの大学院に入ることになるのですが、その前からそういうプログラムに参加して、そこで出会った人たちに「あの劇場いいよ」とか「ダンサーとしてやっていくなら大学院には行った方がいいよ」とか教えてもらって。ダンサーとしてコミュニティーに入ってやっとつかめる情報があるということもそれで実感しました。

2012年から大学院を休学して交換留学に行ったんですけど、海外の大学は9月からなので1年留学するのに2年休学しないといけないんです。時間が空くので1年の留学が終わったあともレジデンスを申し込んでまた短期でもベルリンに行きました。でも、このときはまだ助走というか、ちょっと踊ったりセッションしたりはしてましたけど、3作品もつくったことがないしアーティストとしての自分のアイデンティティもよくわかってないみたいな状態でした。

- 2014年に留学を終えて2015年3月に東京藝術大学大学院のデザイン科を修了したあと、再びドイツに渡って今度はベルリン芸術大学の大学院に入学されています。ここで改めて大学院に通おうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。

- ベルリンのゾフィーエンゼーレという劇場で観た、イム・ジエ(*1)さんという韓国人女性作家の作品にものすごい衝撃を受けたんです。装置の使い方とか、オブジェクトと身体をどう関連づけるかとか、そういうフォーマットに感動して。これもダンスと呼んでいいんだ!と思いました。それで経歴を調べたら、ベルリン芸術大学の舞踊科ソロパフォーマンス学科というところの出身だということがわかった。そのときはまだ藝大の休学中だったので、絶対にまた戻ってきてベルリン芸大に入るって決めて日本に帰ったんです。

-

イム・ジエ

ダンサー・振付家。韓国伝統舞踊とコンテンポラリーダンス双方のカンパニーで踊った後ドイツに渡り、現在はベルリンで活動。https://performingarts.jpf.go.jp/article/6728/ 参照

- ベルリン芸術大学で学んだことで一番今につながっていることはなんですか。

- 言語化ですね。プログラムの目的として公式に一番に掲げられているのがコンテクスチュアライジング(文脈化)なんです。自分のステートメントを定着させるための作業をする科目もありました。舞踊科なんですけど踊るための場所ではなくて、フィジカルの授業は2年間で一つもなかった。当時、私が26歳で最年少だったんですけど、10年15年プロとしてやってから入ってくる人が多いので、踊れるのは大前提というところはあったかもしれない。自分が今までやってきたことにどういう可能性があるのか、どうやってマーケットのなかに位置づけるかを考えるための場所として使っている人が多かったと思います。

8人中ドイツ人は2人だけ。ヨーロッパ以外からも毎年バランスをとって入れている印象でした。みんなダンス以外の武器を一つは持っていて、元医者の俳優で、今は医療的なインスパイアをもとにソロパフォーマンスをやっている人がいたり、ロシアと中国のハーフで舞踏をベースにしたジェンダーパフォーマンスをやっている人がいたり。アイデンティティの全部を使って自分の可能性を追求していく。そこで私も自分がデザインとダンスでやっていくということを改めて理解していきました。

8人がお互いを1人ずつ分析する時間があって、1人が1時間プレゼンして1時間それについてみんなで議論するというのを延々2年間回していくんです。考え方とかリサーチの飛躍のさせ方はトレーニングできる技術だということも学びましたし、ほかのアーティストを見るときにもステートメントは何かということを見るようにもなりました。もともとそういう傾向はあったんですけど、言葉で考えてつくるということをそうやって学んでいったんです。

- ハラさんの最初の作品である『Da Dad Dada(ダダッドダダ)』もそうやってつくられた?

- そうですね、『Da Dad Dada』は大学院の修了制作として1年かけてつくりました。もともと、ミュージカル・ダンサーだった父親とのことについてのドキュメンタリー作品をつくらないととにかく先に進めないという、すごく個人的なモチベーションではじめた作品でした。でも、やりたいからやるなんてことは全然許されなかった。ワーク・イン・プログレスを何度もやって、どうしたらそれを社会化できるのかということを繰り返し問われて。西洋社会にアジア人の女性ダンサーとしてやってきた私が、戦後日本に入ってきたアメリカ文化であるミュージカルに関わっていたダンサーの一人である父親の作品をつくるとはどういう意味か。こうやって具体的に聞いてくれるわけではもちろんないので自分で考え続けて、作品を完成させていきました。

ドイツでそういうプログラムに参加したことは確実に今の自分の基礎になっているんですけど、同時に、これを英語じゃなくて日本語でできたらどれだけいいかということもずっと考えていました。それで日本に帰ってきてからドイツでやってきたことをベースにアーティスト同士の相互批評のプラットフォームを立ち上げたんです。2019年のフェスティバル/トーキョーの「アーティスト・ピット」という研究開発プログラムからはじまって、翌年からはそのときに参加してくれた同世代のアーティストと一緒にPORT: Performance or Theoryという名前で活動を継続しています。

-

『Da Dad Dada(ダダッドダダ)』ⓒYulia Skogoreva

- ハラさんの活動にはそうやって状況をつくっていくプロデューサー的な要素も強くありますよね。自分が生きていくために必要な環境と、こうあった方がいいという社会の状況とが重なり合う部分を自ら開拓していっている。

2018年に『Da Dad Dada』を見たときに、俯瞰的な視点を持ちながらパフォーマーとしてもセンターに立っていて、しかも作品としてもすごくプライベートなことを、当時の東京オリンピックという大きなものにしっかりと結びつけていて、それを全部20代の若い女性が一人でやっていたということに驚いたんです。それは今の日本のアーティストに足りていない視点だとも思いました。そういう作品を日本で上演したことにも日本の状況を変えたいみたいな思いはあったりしたんでしょうか。 - 日本でこの作品や私というアーティストがどう受け取られるかを一度確認しておかないと次に進めないということはすごくありましたし、1964年の東京オリンピックを引用している部分があったので2021年のオリンピック前に上演しなければという気持ちもありました。でも、それで次にどうつながってほしいみたいなことは全く考えていなかった。日本のダンス関係の知り合いもほとんどいなかったので、来ていたお客さんはポップカルチャーとかサブカルチャー寄りの人が多かったと思います。自分がデザイン出身なので、ダンスよりはアートとかデザイン関係の人に見てもらえた方がいいフィードバックがもらえるだろうなとも思っていて、公演の宣伝もそれ系のメディアに送っていました。

- 大学院修了後はドイツと日本を行き来しながら活動してきて、このタイミングで日本に戻る決断をしたのはなぜでしょうか。

- 何より大きいのは言葉の問題です。外国人として暮らしていると、言語的に思考を深めていく作業にどうしても無自覚にストッパーがかかってるんじゃないかという思いがずっとありました。常に翻訳を意識した思考の範囲でやっているということに限界を感じていたんだと思います。もちろん、日本の舞台芸術業界はドイツほど制度が整っていなかったりという問題はあるんですけど、それでも、一人で思考に潜っていける環境をつくるということが今の私には必要なんじゃないかと思った。それで一旦西洋社会と完全に距離を置くことに決めました。

ただきっかけの一つに、ドイツ有数の公共劇場、ハンブルク・タリア劇場のレパートリー作品にクリエーションから参加したこともあったかもしれません。ドイツでもヒットした川上未映子さんの小説『夏物語』を原作にしたドイツ演劇作品で、リハーサルも本番も泣けるほど刺激的で素晴らしいチームだったとは思うんですが、そういう超一流の現場でも、西洋社会におけるアジア文化の在り方に歪みを感じたところはありました。もちろん原作からの変更はよくあることですし、演出家からは原作の一語一句を正しく伝えることが目的じゃないということも言われました。とにかく西洋人がわかることが大事だと。「高度な文化的翻訳」と捉えることもできるんですが、今後、私がドイツで活動を続けたとしてこの違和感は大きくなっていくかもしれないと。表現に対する喜びと疑いがある意味でピークに達したこの体験を、一つの区切りにしてもいいかなと思い、気持ちが本帰国に傾いていったと思います。

-

ハンブルクのタリア劇場で2022/2023シーズンに上演された『夏物語』(原作/川上未映子、演出/クリストファー・リューピング)。中央がハラ、右は夏子役のマイケ・クニルシュ ⓒKrafft Angerer

- こうして日本に戻ってきてまず取り組みたいことはなんですか?

- まずは言葉と身体、ダンスについて考えることに集中したいです。それは舞台上でしゃべるということだけではなくて、クリエーションノートかもしれないし、ダンサーとのコミュニケーションかもしれない。テキスト単体でも書く機会が最近は増えてきたので、書く技術についても考えたいですね。

ユーモアについても最近はよく考えています。ドイツで見た、ユーモラスだし言葉も使うんだけど、何かそこにダンスが見えるみたいなパフォーマンスにしっくり来るものがあったんです。でも、日本でそういうことをやるとどうしてもどこかオルタナティブな感じになってしまう。それはどうなのかなと思っているところもあるので、ちゃんとやりたい。必要なのは文脈化なのか政治性なのかコンセプトなのか、いろいろなやり方があるとは思うんですけど、手を叩いて笑えるでもクスッと笑うでもない、知性と結びついたユーモアにもきちんと取り組んでいきたいですね。

- ハラさんにはクレバーで理知的なイメージがありますけど、実はポップでかわいらしいところもある。2014年に音楽家の小田朋美さんと上演した『P と レ』にはそういう魅力が出ていたように思います。ほかにも多くのミュージシャンと共演されていますが、音楽とダンスや身体の関係ということについてはいかがですか。

- セッション以上に踏み込んで深く関わった音楽家というのは実はほとんどいないんです。大谷能生(*2)さんくらいですね。大谷さんには「アーティスト・ピット」にも参加していただきましたし、リハーサルを見ていただいてアドバイスをいただいたりもしています。影響を受けたという意味では山川冬樹(*3)さんの存在も大きいです。山川さんはセッションも舞台作品も俳優もインスタレーションもやる。日本になかなかいない、自分の体をメディアにする作家でもあり、テキストで創作を進める作家でもある。それこそオルタナティブな活動の仕方を背中で教えてくれた先輩アーティストです。

-

大谷能生

音楽家・批評家。ジャズをはじめとする多くのバンドやミュージシャンとのセッションのほか、チェルフィッチュ、東京デスロックなどさまざまな演劇やダンス公演にも参加。https://www.ootany.com/profile/

-

山川冬樹

美術家・ホーメイ歌手。自身の声と身体を媒体にした多様かつ唯一無二な表現を展開。https://performingarts.jpf.go.jp/article/6924/ 参照

- 共演ということでいうと2023年は倉田翠さんの『指揮者が出てきたら拍手をしてください』への出演もありました。

- あれが日本での初めての客演でした。コラボレーションではなく、倉田作品への出演ですね。私はカタカナでハラサオリという名前で活動をしていて、それは自分で自分の存在なり身体なりを対象化するということでやっているんですけど、倉田さんには舞台の上にいるのは本名の原沙織でいいって言われたんです。ハラサオリは一人でもできるんだから、その前のみっともない感じでいいからって。いわば晒し者にしますよという宣言ですよね。でもそれが自分ではいけないエリアだったからこそ、私というマテリアルをこの人に渡してみようと思えた。

-

倉田翠構成・演出『指揮者が出てきたら拍手をしてください』(2023年11月、さいたま国際芸術祭)。後方中央がハラ ⓒ 丸尾隆一

- 『夏物語』『指揮者が出てきたら拍手をしてください』と客演した経験は今後に活きそうですか。

- もともと、ディレクター兼パフォーマーでやっていくのはコストがかかり過ぎることもあって、けっこう限界を感じていたんです。だから、出演だけだとどういう感じだろうと思って客演を受けたところもあります。結局、つくりたい気持ちと出たい気持ちが分けられないということもわかったんですけど(笑)、そうやって客演をやってみて今、振付・演出・ダンス・遂行=パフォーマンスの線引きを考えることがすごくおもしろくなってるんです。2024年3月に国内ダンス留学@神戸9期の成果上演でやった『鉄球』という作品はそういうことを考えるためのワーク・イン・プログレスというかたちにしています。少し先ですけど、同年11月末に愛知県芸術劇場で初演する小暮香帆さんとのデュオの新作でも振付が小暮さん、演出・作・コンセプトが私というかたちで分業で作品をつくろうという話になっています。

- この新作は複数の作品をレパートリーとして巡回させる「DaBYパフォーミングアーツ・セレクション」の一つとしてDaBY(*4)と愛知県芸術劇場の共同製作で創作するもので、2024年12月には関東圏でも上演する予定で準備をしています。二人ともソロ作品が多く一人で立つことを基本にしているのではないかと思うのですが、その立ち方が全く違う。そのあたりの対比も含めておもしろいかなということで二人のデュオを提案させていただきました。5月には2021年にDaBYでワーク・イン・プログレスとしてやった『P wave』の本公演も予定されています。

- 『P wave』はprimary waveの略で、日本語だと初期微動。地震の経験からスタートした作品です。お話ししたように、私は2011年の東日本大震災で人生が変わったという意識が強いんですけど、でも振り返ると私は小さい頃からずっと地震に揺らされてきている。受け止めたり受け流したり、そういう受動的な身体に興味があります。デザインとダンスということをやっているときもアフォード(誘導)される身体とか、環境にどう適応していくかということに強い興味がありました。

でも、そういうテーマを突き詰めていこうとすると、西洋ではいろいろな仕掛けが必要になってくる。パッシビティ(passivity:他律性・受動性)に対する印象がややネガティブですね。そうでなければすぐに「東洋的だね」みたいなことを、ある意味突き放すように言われてしまったことが印象的でした。ドイツのドラマトゥルグと話していても女の私が受動性を語るのであればフェミニズムにつなげるべき、あるいは移民の文脈。押し出されてここに到着する人ですね。そういうポリティクスに変換しなければフックが足りない。それはそれでおもしろいんだけど、この大前提がついて回ることで思考が深まっていかないところがある。そもそも地震の経験がなかったりするのでそのハードルの高さもあります。

一方で、日本で上演すると地震が来たときの「揺れてる?」みたいな会話を作品の中に入れても一発で伝わる。ワーク・イン・プログレスをやったときに、それはパッとやったうえで改めて深めていけたのが楽しかった。例えば初期微動を感じたときのアラート感には日本人としての自分のバックグラウンドと結びついた身体性を感じますし、避難訓練なんかはめちゃめちゃ振付的ですよね。そういう感じで、もうちょっと奔放に考える時間が欲しかったんだなということも改めて思っているところです。

今回はせっかくこうやって日本でクリエーションと上演ができるので、もしかしたらちょっと地震のトピックからも離れて、もう少し大きなパッシビティというものをテーマに考えていければと思っています。

-

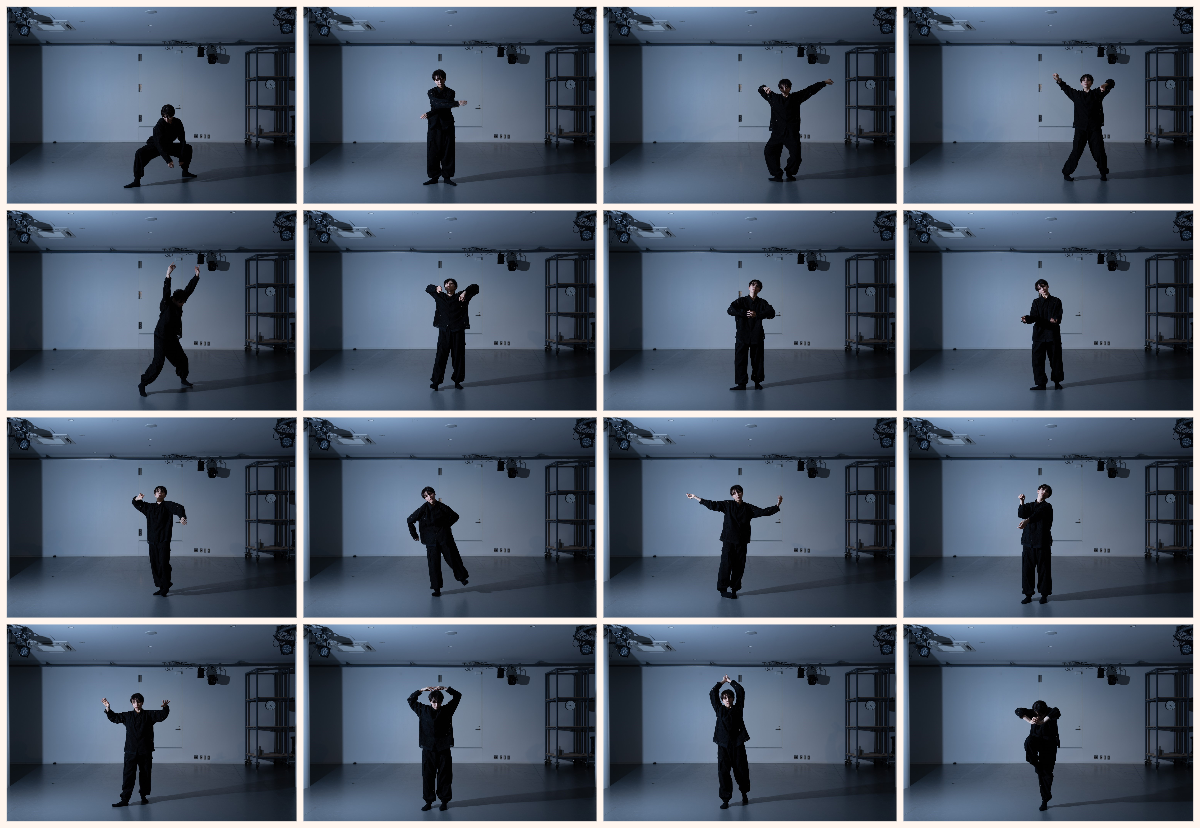

ワーク・イン・プログレスを経た『P wave』本公演

2024年5月10日~12日 問合せ:Co.S co.saorihala@gmail.com

- 日本とドイツを行き来する中で、今それぞれのよい面や課題への解像度もより高まってこられていると感じました。ぜひ、DaBYなどのコミュニティーで、他ジャンルのクリエイターを巻き込みながら、日本のダンスアーティストを牽引し、鼓舞していっていただけると嬉しいです。

-

DaBY

DaBY(デイビー)はDance Base Yokohamaの通称で、2020年に横浜・馬車道にオープンしたダンスハウス。プロフェッショナルなダンス環境の整備とクリエイター育成に特化した事業を企画・運営し、ダンサー・クリエイター・批評家・観客などダンスに関わる人々の交流拠点を目指している。https://dancebase.yokohama/

-

インタビュアーの唐津絵理

取材協力:Dance Base Yokohama -

ⓒ 宇壽山貴久子

この記事に関連するタグ