踊れることを否定された学生時代

- 倉田さんは、2006年に京都造形芸術大学の映像・舞台芸術学科に入学しています。まずは、学生時代の話を伺いたいと思います。

-

私が学生だったのは無言劇で知られる太田省吾さん(2007年7月に逝去)が学科長だった最後の世代です。学科の先生には、ダンス関係では山田せつ子さん、岩下徹さん、砂連尾理さんと寺田みさこさんもいらした。みんな先生らしからぬ人たちで、今思うと、とんでもない人に囲まれていましたよね(笑)。

私は3歳からクラシックバレエをやっていて、習い事としては一生懸命やっていましたが、バレエやダンスで生きていくと考えたことはなかった。両親ともに教師だったこともあって、普通に大学を卒業して職に就くと思っていました。でも興味本位で京都造形芸術大学(2020年4月より京都芸術大学)と大阪芸術大学を受けました。

京都芸術大学ではコミュニケーション入試(2日程度の授業を行い、受験生の適性を測る入試)というのを受けたのですが、その時に見せられた学生が出演する高嶺格さんの舞台作品『海馬Q』が結構ショッキングでした。他の受験生は「感動しました」とか言ってるんだけど、私だけ「わけわからん」って思って、そのまま感想レポートに書きました。その入試での鮮烈な衝撃もあり、京都造形に行くことに決めました。1回生の授業では太田先生が宇宙の話を延々としていて、訳がわからなかった(笑)。大学で変な大人というものに初めて出会った感じでした。

中学、高校までは学校でも家でも優等生でしたが、なぜか地元のヤンキー、学校や“普通”からドロップアウトした子たちと仲がよかった。何かしらの生きづらさを抱えている人と一緒にいる方が楽でした。そうした自分とは違う生き方をしている人を“他者”だと感じていたからだと思います。ところが、大学に入ったらどうにも“普通”じゃない人たちが、社会に認められた先生という仕事をしていた。「こんな人が先生やってたらあかんやろ(笑)」と思いました。 - みなさん個性の強い現役のアーティストですが、中でも影響を受けた方は?

-

やはり、山田せつ子さんとの出会いは大きかったです。クラシックバレエを習ってきた私が、踊れる技術を持ってしまっていることを徹底的に否定されました。綺麗に立っていると、「どうしてダンサーみたいに立ってるの?!」と怒られる。当時の私は足を高く上げたり、動き回れるのが踊ることだと思っていたので、せつ子さんが何に怒っているのか全く理解できませんでした。演習の最中にツカツカっと近づいてきて、「あなたは誰?」と問われる。「ダンサーみたいな顔をして、ここを歩けるの?」と怒られる。ダンサーが寝ている横を歩くシーンだと、「死体が転がっているのに、どうして平気で歩けるの?!」と。「いやいや私は私だし、死体じゃなくてこれはサキちゃんだし(笑)」と思いながら、適当に合わせていた。今思えば技術ではなく、「そこに立つこと」「何をもって自分としてそこに居るか」を問われていたのだとわかりますが‥‥。そんな授業を受けているうちに、綺麗に踊ることが嫌になり、クラシックバレエで身につけてきたことを取り払いたくなった。今はクラシックバレエの基礎があってよかったと思っていますが、大学の4年間はすごく嫌で、わざと姿勢を悪くしたりしていました。

もう一つ、学生時代の経験で大きかったのが、2回生から5年以上、摂食障害になったことです。ホルモン治療で直して、今はもう大丈夫ですが、学生時代はほとんど食べられなかった。授業では優等生で作品をつくって発表していたのに、身体はどんどん痩せていく。友達と飲み会に行くこともほとんどなかったけど、倉田はそういうもんだと理解し、受け入れてくれた同級生がいたので助けられました。作品を発表して期待されている私と、食べられなくて痩せ細る私という、2つの人格が激しく入れ替わっているような生活でした。 - 学生時代はどのような創作をしていましたか。

-

当初は、私の振付け通りに動いてくれる同じ学科のダンサーに出演してもらっていました。でも、2回生のときに発表した『シスターコンプレックスシンドローム』を最後に、振り移しをするスタイルから変えました。『シスターコンプレックスシンドローム』では、私のお腹をダンサーがめちゃくちゃに蹴るシーンがあったのですが、私のようにやってくれと言っても私以上になることはできない。それより、その人なりに動きを解釈してもらい、自分から動きを出してもらう方が舞台に立った時に強い表現になることがわかってきた。それからは、ダンサーであるかどうかは気にせず、その人自身の面白さで一緒にやる人を決めるようになりました。

例えば、情報デザイン学科で現代音楽をやっていたgenseiichi君。全学科共通の体育の授業で、変な走り方をする人がいるなと思って話をしてみたらすごく面白くて、スカウトしました。卒業後、ドイツに行っていましたが、今は私が主宰しているakakilikeのメンバーです。演出助手の平澤直幸君は同じ学科の映像コースで、私とは正反対に学校にも来ない不真面目組ですが、彼が1回生の時につくった作品に衝撃を受けて以来の付き合いです。 - 舞台に音楽や映像の要素を取り込みたくてクリエーターを探したのですか。

- あくまでその人が面白いかどうかです。選んだ人がたまたま映像をやっていることはありますが、その技術やラベルで選んだことはありません。結局、自分と違う人が面白いんだと思います。この人はいけると思ったら、だいたい大丈夫です。私は直観でそれがわかって、そこだけは天才じゃないかと思います(笑)。

- 舞台作品の「公演」と並行し、卒業後はギャラリーなどで「展示」と称する作品を発表しています。2011年に京都造形芸大が街中に開設していたギャラリー「artzone」で行ったのが『今あなたが私と指差した方向の行く先を探すこと』です。倉田さんを含め、数人がギャラリーに常駐し、そこで普段通りに振る舞うというものでした。空間も動きも特別なことはないので、来場者はみんな戸惑っていましたね(笑)。

-

卒業して4〜5年は「展示」に力を入れていました。今思うとそれが助走期間になっていた。私はずっと、「舞台は現実に勝てない」と思っていました。どんなに素晴らしい作品をつくって、お客さんがたくさん入ったとしても、姉が両親に初孫の顔を見せるというハッピーには敵わない。どんなに劇的な時間をつくっても、人が首を切って死ぬのを目撃したショックには敵わない。現実に起こった本当にしんどいこと、涙が出ちゃうようなことに舞台は勝てないことをわかった上で、私も含めた彼らが“生きている”現実とフィクションの距離をもうちょっと近づけたいと思いました。

あの「展示」で、私が出演者に指示したのは、ギャラリーがオープンしている13時から20時までそこに居続けることです。そして、自分は何者かを自覚していて欲しい、こういう人として見られたという意識を持っていて欲しいとオーダーしました。ずっと豆を煮ている人がいたり、楽器を触っている人もいたし、私はダンサーなので踊ることもありました。 - 「あなたは何者ですか?」「何をしていますか?」と聞かれたときに、きちんと自覚して回答できるようにしておくということですか?

-

そうです。人を一日中拘束していたら、フィクションではない“素”がでる。最初は本当にそれぐらいシンプルな問いかけでした。お客さんが来たときに、どういう“振る舞い”をし、どういう“言葉”を発するのか。トイレに行くのはフィクションなのか、“素”なのか。本当のこととフィクションの境界線をどこに引いているのか。そうしたことを確かめるものとして、「展示」という形態を試したかったんです。本当のことがあればフィクションも立ち上げられるはずなので、そのギリギリのラインみたいなものを見てみたかった。少しだけルールやアクシデントを用意していましたが、基本的にはそこに居る人たちの判断で時間を立ち上げ続ける。そうしていると、他者がいない時も、そこにいる間中、ずっと気を張っていることになる。だから、あの「展示」を1週間ぐらいやるとみんなちょっとおかしくなるんです。終わって現実世界に戻った時に、「あれ? 誰も自分のこと見てない」とか。何というか、ちょっとしばらく変な感覚になります。

はっきりと説明できないのですが、「展示」は舞台をやっていく上で何をしたいのかを確かめるための時間になったと思います。今の作品づくりにめちゃくちゃ影響を与えている原点です。人と関わるというのはやはり怖いことなので、悩んだり、人と関わる難しさに突き当たった時は、いつもあの時に考えていたことに戻る感覚になります。

個人と個人の関係から立ち上げる

- 最近の作品の話をうかがいます。『はじめまして こんにちは 今私は誰ですか?』は、京都市の「文化芸術で人が輝く社会づくりモデル事業」の一環として2017年に制作されました。2018年1月に京都市東九条の老人介護施設「故郷の家」で、2019年2月にはロームシアター京都で公演しています。

- 始まりは、あごうさとしさん(THEATER E9 KYOTO 芸術監督)から「お年寄りに興味ない? 老人ホーム行ってみない?」と誘われたことです。私はおじいちゃん、おばあちゃん大好きなので、「行きます」と即答しました。それが京都市の事業だとか、担当アーティストとして派遣されるとか知らないまま(笑)、あごうさんたちと老人ホームに行きました。認知症の方が多い施設だったのですが、最初に体操の時間を見学して、なぜか泣いてしまった。その日は、おじいちゃんの横に座ったり、一緒に体操をして過ごしました。後からあごうさんに「作品をつくらないか」と言われ、その日のうちに「つくれると思います」と伝えました。

- 東九条エリアは、大正から昭和にかけて朝鮮半島から渡ってきた人たちが定住し、現在も在日コリアンの方々をはじめとした多国籍の人が多く住んでいます。

-

東九条エリアは知っていましたが、それがどういうことかその時はよくわかっていなかった。京都市の事業担当者である倉谷誠さんから話を聞きましたが、そういう地域の事情より、老人ホームにいた韓国語の歌を歌ってるおばあちゃんとか、この人たちと関わって何かやれるならやりたいと思いました。引き受けると決めてから、あまりに自分が地域の歴史や人の背景を知らなすぎるので、昔の映像を見せてもらったり、地域の人から話を聞いたり。並行して、舞台にも出演してもらったおじいちゃんに会いたくて、「故郷の家」に通いました。入り込むほどに、この地域の複雑な状況や在日コリアンの問題が覆いかぶさってくる。例えば、老人ホームにも在日韓国人系の施設と在日朝鮮系の施設があるといったこともわかってきました。

でも、私は、“平和”とか“戦争”とか、“ナントカ問題”といったことを作品として扱えない。自分の身近にある小さなことしか作品にできないんです。だけど、あそこで何かつくろうとすると、個人にも必ず大きな問題が覆いかぶさってくる。京都市から依頼された事業だったので、倉谷さんに「私は個人の関係でしか作品はつくれない。地域や高齢者、福祉といった観点で扱えない」と、ハッキリ言いました。 - ロームシアター京都でこの作品を見ましたが、出演されている方のほとんどは舞台経験のない、東九条在住の方でした。舞台上のスクリーンに、倉田さんが高齢者と談笑したり、東九条のあちらこちらを訪ねたり、河原で話し込む場面が映し出される。ステージでは、車椅子に乗ったおじいさん(山田茂)と倉田さんがたわいもない会話をしたり、在日コリアン4世の女性(丁春燁)が日本語で話す映像と舞台で本人が韓国語で話す場面が重なったりします。

-

山田さんは私のことを忘れるので、会う度に「はじめまして」から始まる。出演してるときも1度舞台の裏にはけると、次に出てきた時にはもう私のことは忘れている(笑)。最近は何となく覚えてくれてるみたいで、老人ホームに行くと、「おー姫、来たか!」って迎えてくれます。役者でもダンサーでもない人に舞台にあがってもらうのに私が安全なところにいるわけにはいかないので、自分が背負っている“ダンス”をやります。東九条でも「ダンサーです」って紹介されると、おじいちゃん、おばあちゃんに「踊ってー」と頼まれるので、踊ります。本当はそういうのは苦手なんですが、おじいちゃん、おばあちゃんがすごく喜ぶからちょっと綺麗なダンスをします。それは自分の作品で踊るのとはちょっと違いますが‥‥。

チュナという在日コリアン4世の20代の女性にも出演してもらいました。「故郷の家」とは違う老人ホームの職員で、東九条で役所が文化事業をやることに疑問をもっていました。のチュナが日本で育った自分、韓国に行った時に言葉もわからなかった自分、そのズレを居酒屋で飲みながら日本語で私に話すんです。舞台ではそれを映像で流しながら、チュナ本人に勉強した韓国語を喋ってもらいました。韓国語のわからない私がそれを聞いている。彼女は自分が疑問を持っている舞台に立っている。いろいろなズレがあって、みんなそこに立っているんです。 - 市役所の倉谷さんも自分の子どもと一緒に出演していて驚きました。ウラちゃん(浦宏年)と呼ばれる男性と倉田さんとのやりとりも印象的でした。

-

倉谷さんは面白くて、真面目で仕事人間だけど家では子煩悩なお父さん。でも仕事が忙しすぎて、社会包摂を担当してるのに自分は家族と一緒の時間が過ごせない(笑)。そのズレてる感じが良かったので、市役所職員、お父さん、それを取っ払ったただの男という私がみたいろいろな彼のことを話してもらいました。初演では倉谷さんだけでしたが、ロームシアター京都では2人の娘さんにも出演してもらいました。一緒にひたすらサッカーボールを蹴ってもらったのですが、子どもと一緒だと倉谷さんが“素”の人間としてそこに居るんです。

ウラちゃんは、初演では映像出演だけでしたが、ロームシアター京都には出演してもらいました。ウラちゃんは、東九条に行くといつも声をかけてくれて、 “京都市から送り込まれたアーティスト”という肩書きをすっ飛ばして「オマエは信用できる」とお互いに言い合える関係。いつも酔っ払ってるから私と会話が噛み合わないけど、自転車の二人乗りをしちゃう(笑)。 - 映像にずいぶんボリュームをさいている作品でした。

- 映像の撮影は、演出助手の平澤君です。舞台の上だけで完結できないと判っていたので、私が東九条でみたり、出会ったりしたことを、私の視線として捉えた映像が必要だと思いました。私は日本人として生まれ、東九条に住んでいるわけではないから、意見できることは何もない。ただ私がみている風景や出会った人という“視線”だけがある映像です。いくら「私とあなた」という個人の関係性で語ろうとしても、地域や歴史がつきまとうこともある。映像を使うことで、それも隠さないというつくり方をしました。

- 老人ホーム公演は京都市の主催でしたが、ロームシアター京都はakakilikeの主催でした。

- これは私にとっては大きな違いでした。市役所の事業としてやるのではなく、ちゃんと自分たちの作品として上演したかった。在日コリアン一世とか、四世とか、市役所職員とか、人にはいろんなラベルが貼られているけど、それよりも私が「この人とやりたい」と思うかどうか。akakilike公演では、個人の関係でこの作品が立ち上がっているんだということをよりわかりやすくするために、倉谷さんの子どもやウラちゃんに出演してもらいました。

それでも彼らとともにつくる

- 2019年9月には、京都芸術センターで『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』を上演します。これは、薬物依存症リハビリ施設である京都ダルクの入所者と一緒につくった作品です。そもそもの京都ダルクとの出会いを教えてください。

- これも東九条がきっかけです。東九条で地域の川掃除を手伝っていた時に、凄く迫力のある男たちがやってきて、黙々と作業して、カレーを食べて、携帯灰皿でタバコをふかして去って行ったんです。何者かと思ったら、作業着の胸に「京都ダルク」と書いてあった。それで思わず追いかけて、「私は舞台をつくっています。何か関われることがあれば嬉しいです」と伝えました。どうやら入所希望者だと思われたらしく、スタッフの人に「じゃあ、一度、ミーティングを見学しに来られたらいかがですか」と誘われました。

- 後を追うほど、何に惹かれたのですか。

- そのころ、『捌く』という舞台をつくっている最中でした。ダンサーの男性10人と女性1人が出演し、男性の集団性の脅威を伝えたいと思っているのに圧迫感や威圧感が足らない。ダルクのメンバーをみたときに「これだ!」とピントきました。それで彼らに稽古場に来てもらいました。当初はまさか彼らと作品をつくることになるとは思っていなかったのですが、ダルクに通うようになり、それぞれの人の在り方に惹かれていきました。

- 実際にダルクに通って何を感じましたか。

-

ダルクでは、日に3回、ミーティングと呼ばれる時間があり、テーマに沿って自分の話をします。「言いっぱなし、聞きっぱなし」が基本で、どんな話が出ても意見をしない。私ははじめてダルクを見学した時にその時間に立ち会いました。入所者ではないのでミーティングには入らず、側で黙って彼らの話を聞きながら、その時点でもう作品ができていると感じました。最初はすごく警戒されていたと思いますが、行ける時は毎週のように顔を出していました。すると、だんだんお互いに危険な人じゃないとわかってきて、待っていてくれるようになりました。最初は朝のミーティングだけ聞いてたのが、一緒にご飯をつくって食べるようになり、ちょっとウダウダして昼のミーティング、またちょっとウダウダして午後のミーティング。「そろそろ帰ったら」とも「出てけ」とも言われないから、そんな感じで1日中いるようになりました。

1年半ぐらいずっと通っていたので、この人たちがどういう人なのかを判断する時間がたっぷりあった。別に作品をつくることを目的に通っていたわけじゃないけれど、みんなの話を見聞きしていると、この人の喋り方は映像が浮かぶなとか、この人は話し下手だけど本当のことしか言わないとか、入所が長いから話しが上手いとか、それぞれの人をどのように舞台に立たせればいいかが自然とみえてきました。 - 入所者や身内だけを招いて施設内で発表するのと、チケットを売って公の場で公演するのでは意味が違います。この舞台についてダルクの人たちはどのように受け止めましたか。

- 施設長や入所している人たちに、最初に「お金の取れる舞台をやりたい」と伝えました。施設の交流会ではなく、他の作品と同じで、私の作品に出演してもらって観客からお金を払ってもらう。舞台のことはよくわからないけれど、倉田が「これはいい作品になる」と言うんだったら、「わかったよ」とすぐに言ってくれました。長い時間関わっていたので、その分、私を信用してくれたのだと思います。1年半というのは彼らにとっては「激変する長さ」で、入院や退院、ダルクに入る人や抜ける人、家族との関係も大きく変わる。今ダルクに入所している人の半分以上が私よりダルク歴の浅い人たちですから。実際に公演して初日に拍手を浴びてから、これは“作品なんだ”と本当のところで理解したと思います。それまでは半信半疑だったのではないでしょうか。

- 『眠るのがもったいないくらいに‥』は、記者会見のような場面から始まります。長机の席にずらりと座ったダルクの人たちと会場の質問者からの質疑応答という設えになっています。そのやりとりから薬物依存症回復施設の反対運動のワンシーンだとわかってきます。

- 京都ダルクが新しい施設をつくろうとしている地域で反対運動が起こり、実際に住民への説明会を行いました。その場に私もいましたが、住民からかなり厳しいことを言われる。でもダルクのメンバーはぐっと耐えて、気丈に冷静に丁寧に答えていました。そのまま質問と状況さえ設定すれば、彼らが舞台上でどういうテンションでどのように喋るかをイメージできるので、舞台でやれると思いました。ですから、あの場面に台本はなく、私も一緒に並んで座り、この厳しい質問に自分ならどう答えるか考えて回答しました。

- その後、出演者も倉田さんも服を脱いで、下着姿になる。鮮やかな入れ墨を背負った人もいる。それから、いっしょに食事の準備をしたり、それぞれが自分の人生について語ったりするなど、ダルクの日常が展開します。

- 知っている人がいれば、ダルクの1日の出来事だとわかる内容です。稽古でも「ミーティングだと思って」ってと言っていて、台詞を文字で起こしてはいません。とは言っても、一般の人が舞台に立つわけですから、若干、緊張したり、セリフっぽくなることもありますが、そうなっても嘘はついていないし、自然を装えとも言ってない。この人は、社会的に問題のある人だと言いたいわけではないし、実はいい人なんだと言うのも違う。それは私が言うことではないから、そのままの人としてそこにいて欲しかった。

- ありのままの人、ありのままの時間をありのままに認める‥‥。こうした倉田さんの作品づくりは、これまでの演出家がやってきたこととは違うもののように思います。往々にして演出をする側は立場が強く、自分の考えを他人に実現させる存在だったりします。でも倉田さんは自分も同じ弱者としてそこにいる、その関係だけをみせているような気がします。

-

私は自分をめちゃくちゃ弱いと思っています。摂食障害の学生時代は、大学では作品もバリバリつくる優等生の倉田翠が、家に帰るとひたすら幼児番組をみながら駄菓子を食べる小さな弱い子どもでした。人格を切り替えて乗りきっていたんです。最近はそういう生き辛さはなくなりましたが、弱い人格は今もちゃんといて、強い自分とあわせて1人になっている。今は強いフリも上手くなりました。

そうなれたのは、今思うと学生時代にせつ子さんから鍛えられたからだと思います。それはダンスについてではなく、「ダンサーだからといって喋れないのはダメだ」ということ。1回生の頃は本当に思ったことを言おうとするとすぐにポロポロと泣いてしまう状態でした。でもそれでは許されない。感じていることを言葉にする、しっかり喋るということをめちゃくちゃ鍛えられました。だから、逆に弱い自分がいることが確認できるように、認められるようになりました。

ダルクの人の話を聞いていると、「私のことやな」と感じることがあります。簡単に「わかった」という意味ではありません。私の経験とは比べものにならない悲惨な体験をしている人たちのことを安易に理解しているとは言えないけど、私のことだと思う瞬間がある。共感とは言いたくないですが‥‥。 - 私はそういう時はあくまで自分の方の文脈で感じるという意味で「共鳴」という言葉を使いますが、共鳴するときがあるんですね。

-

そうです!共鳴することがあります。この作品を、私がすごく信頼しているダルクの施設長が子ども連れでみに来てくれました。「自分たちはどこに向かっているんだろう?と思っていたけど、どこにも向かわなくていい。ただ、倉田さんと出会ったという事実だけがあり、僕らが大事にするとしたらそこだけ。だから好きにしたらいいんじゃないか」と。すごく勇気が出ました。

だけど、後日、もう一度話したときに、「こう言うと申し訳ないけど、倉田さんは僕らダルクの面々と似ている。だから理解し、良いところもみてくれる。僕らも倉田さんを理解できるし、信頼もできる。だけど、僕らにはもう一面あって、それはとても怖い部分なんだ。倉田さんはそのもう一面も許容しようとする力があるけど、それは絶対にダメだ」とも言われました。私が舞台をつくることで彼らの回復に貢献するとかじゃなく、一貫して、私は「彼らがカッコいいから舞台に出演して欲しい」というその一点で居続けるべきだと思いました。正直に言えば、確かにダルクはキツイところです。舞台では料理をする場面で、スタッフルームから鍵のかかったアタッシュケースを出してきて、そこから包丁を取り出していますが、実際ダルクでもそうしている。何かあった時に包丁を使われないようにするためです。そういう危険のあることは承知している。それでも、私は彼らと一緒にいたいかと、自分に問い続けています。 - ドキュメンタリー演劇にはどこか演劇や作品に仕立てようとする仕草を感じますが、倉田さんの作品には不思議とそれがない。

- そう言っていただいてすごく嬉しいです。当事者を演出家が作品のために搾取するようなドキュメンタリー演劇にならないようめちゃくちゃ気を配っています。それでも結局、外部の人には搾取と思われるかもしれませんが、それを理解した上で、私は彼らとやりたい。私自身も彼らと一緒に服を脱ぎ、ギリギリのところでフィクションとして舞台にしています。

舞台に立つことは生きること

- 倉田さんのルーツであるダンスについても伺えればと思います。

- 私も自分はダンサーだと思っています。多くのダンサーは踊るのが好きで、“楽しい”“気持ちいい”と言った感情が踊ることと結びついています。でも私は、せつ子さんの影響もあるのかもしれませんが、踊ることと“キツイ”が結びついています。ダンサーと稽古をするとき、「振り付けを自分が気持ちのいい踊りにしないで欲しい」とよく言います。であるなら、何がダンスなのか? クラシックバレエのように身体の機能をフルに使い、動きを美しく見せるとか、そういう形を追求するのではなく、“踊る”とは何かを突き詰める方向にいった。それこそ、せつ子さんが指先だけ動かしてもダンスになるけれど、私が同じことをしてもダメ。せつ子さんだから成立する強度があれば、もう踊らなくてもいいんじゃないかと思うぐらい。ダンスとは、どういう風にものを考えて、どういう根拠をもって、嘘をつかずに舞台に立っているのかということ。これは、他の出演者に伝えるのが難しくて。上手く言葉にできないですが、究極は、振付なんて何だっていいんです。

- 倉田さんのダンスが舞台の上で生きる根拠、その人自身の人生が見えることだとすると、倉田さんは出演者一人一人の人生に向き合い、出演者自身も自分の人生に向き合う必要があります。

- そうなります。ダルクの人たちとの公演の後、若いダンサーを中心に『明日で全部が終わるから今までにした最悪なことの話をしようランド』をつくりました。彼ら彼女らは小さい頃から踊っているので技術的にはレベルが高くて、本人たちもダンスが大好きだと公言している。だけど、ある意味、自分が生きていることと切り離されて舞台に立っているんです。日常からの逃げ場、開放される場としてダンスや舞台があったりする。そういうダンサーと作品をつくる時は、かなり慎重になります。もしかしたら、彼ら彼女らのダンスとの関わりや、人生すら変えてしまうかもしれないから。でも、みんな強いから、結局、例えばそれはやるなと言ってたことを本番でやるダンサーもいたりする。私とは二度と一緒にやることはないかもしれないけれど、「それがあなただから」と言うしかない。

- なぜそんな大変な思いをしてまで、他人とつきあって舞台をつくるのでしょうか。

- 私は人との関係の中でしか自分が何者かを見出せないと思っています。だからソロには全く興味がない。特に最近は大所帯の公演が多くて大変ですが‥‥(笑)。いろんな人の生き方とか考え方に触れることが自分を知ることに結びついて、「あ、私はこういうふうに感じるんだ」と腑に落ちるんです。結局、私が見たいのは、その人自身が生き辛いと思ってるかどうかはどうてもよくて、関係の中で立ち上がってくるその人を見たいんだと思います。だから、私の作品ではいつも、誰かが誰かを見ている。他人の視点を置くことによって、自己満足ではいられなくしているんです。いっぱい人がいて、他者が多い方がものごとの見え方が変わるから面白い。いろんな人がいる中で自分をどのように置くかということがその人の強度になったりします。

- 才能のある人が自分の世界観を実現することで世界を捕まえることができましたが、いまの時代は、そうやって“誰がつくるか”じゃなくて、“誰とつくるか”で見えてくる世界があるのではと感じています。倉田さんはその“誰とつくるか”を実現している人だと思っていますが、一方でこれはつくり手にものすごく負荷がかかる。お互いに他者としての距離がとれなくなるのではないですか?作品化する、最後に観客にみせることで担保しているということなのでしょうか。

- 危険は自覚しています。でも、それぐらいじゃないと人と作品をつくってはいけないとも思っています。だから私は、基本的に自分のこととしてしか作品がつくれない。東九条でもダルクでも、ダンサーたちとつくる時も、一人ひとりと私との関係でしかつくれない。確かに、作品にすることでギリギリセーフみたいなところはあるかもしれません。

スタッフと対等な関係をつくる

- 制作についても具体的に伺いたいと思います。倉田さんは、カンパニーではなく、テクニカルスタッフがメンバーのユニット「akakilike」を主宰しています。

- 学生時代から自分が演出するものは「akakilike」作品として発表していました。名前は、ダンサーの友人たちとノリで決めました。その頃の私は、イチゴやトマト、牛肉など赤いものが食べられなかった。でも倉田の好き嫌いはものごとの表裏で結局同じじゃないか、と言われて、「赤(aka)が嫌い(kilai)」と「好き(like)」をかけて「akakilike」と付けてくれました。よく私を言い当ててるなと思います。卒業後はしばらく封印して「倉田翠」でやっていましたが、2016年からチームでのプロジェクトをはじめるにあたり、akakilikeを名乗ることにしました。でも由来を聞かれると、いちいち恥ずかしい(笑)。

- akakilikeのメンバーはどんな人ですか。

- ダンサーや演出家のためにスタッフが働くのではなく、同じ立ち位置で作品をつくってくれる人とやりたいと募集しました。嬉しいことに音響、照明、演出助手、美術、広報・宣伝美術、制作と意外にスタッフが集まってくれた。前に言ったように学生時代からの仲間もいます。akakilikeぐらいのプロジェクトだと、通常はスタッフはギャラがあるけど、ダンサーや役者はノーギャラ。でも私は全員均等にしていて、それを理解してくれるスタッフだから成立している。そんな状態でも作品を信用してくれているから、一緒にやれている。だから、メンバーの意見が一番怖いです。

- キャストはプロジェクトごとに異なります。作品として立ち上げていく方法論のようなものはありますか。

- その人がみえてきたら、どう立たせればいいのか直感でわかる。もちろん、隠すのが上手い人もいるのでみえるまでに時間がかかることもあります。多くは稽古の立ち上げの頃と本番にでやっている内容はほとんど同じです。ダンサーたちとつくった『明日で全部が‥‥』の記録動画を見直したら、初期の稽古と本番の舞台がほとんど同じでびっくりしました。音も最初に適当にかけていたのがそのまま本番の音として採用されてた。ですから、最初にやったことの強度を本番に向けてグワーッと高めていく感じです。稽古ではその人がこの舞台に立っている根拠を求めて、強めていきます。2月に横浜で再演した『家族写真』は、私のところに来た保険の営業マンが面白くて、それをもとにつくりました。稽古が始まる前から構成は全て細かいところまで頭の中にありました。実際にイメージしていた構成に演出家の筒井潤がお父さんにぴったりとか、どういう人がやれば完璧か、最初から見えていた。そういう場合もあります。

- その時はムーブメントも全部出来上がってるのですか。

- 信用しているダンサーであれば、ある程度の指示をしたらこう動くだろうと想像して、その先は任せます。そうしていてもその人はその役ができるので。

- 作品全体の動きを指示した舞踊譜とか、テキストのようなものは書くのですか。

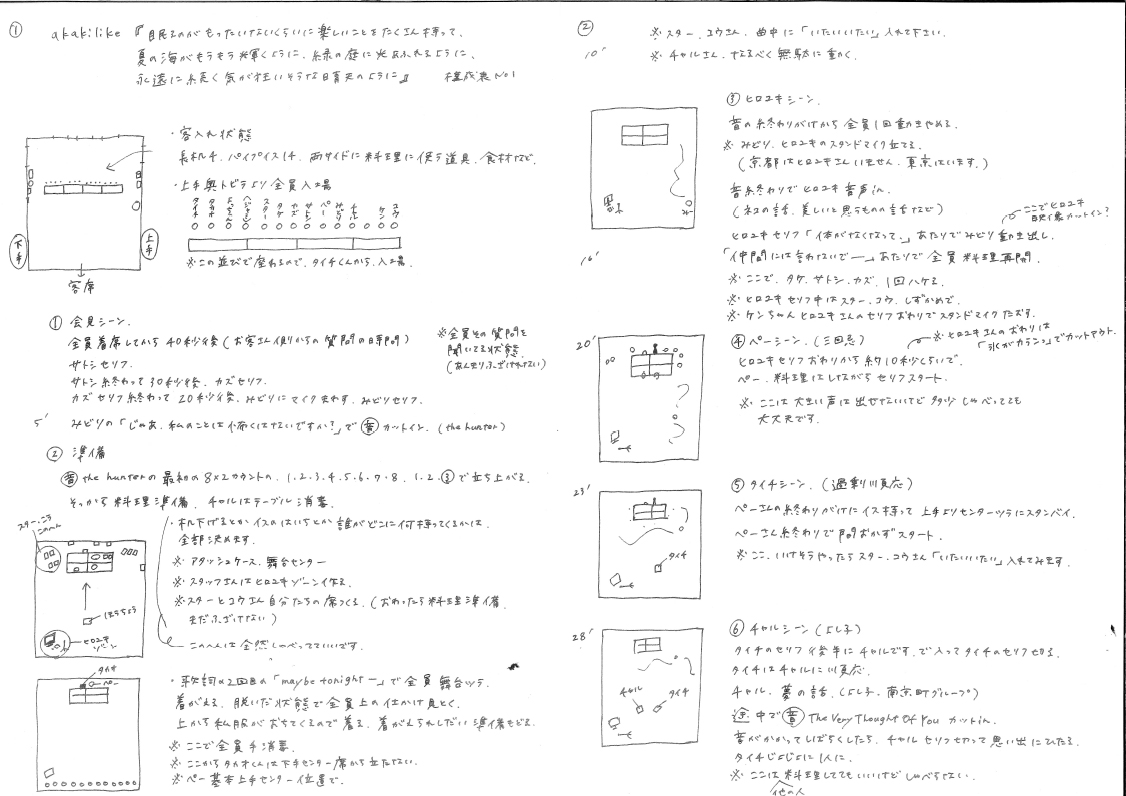

- 私はいつも手描きの構成表をつくります。ダンサーやスタッフに見せるものは、あっさりと書き出したものですがて、ダルクの人たち向けにはかなり細かい構成表をつくりました。

- みせて頂けますか。すごく詳しい指示を書き込んだものですね。これはどの段階で書かれるのですか。

- 凄く早い時もありますし、ギリギリの時もあります。ダルクの人たちは、舞台に立っている人じゃないので詳しく書き込み、変更したらみんなの前で丁寧に説明します。そういえば、せつ子さんは授業の発表公演のときに必ず構成表のような指示書を提示していたので、それが当たり前のやり方だと思ったのかもしれません。

- 倉田さんの作品タイトルには文章のように長いものがありますね。

- 最近、その理由に気づきました。『捌く』や『家族写真』といった短くハッキリとしたタイトルは、私自身のことか、テーマがはっきりしていて最初から構成が決まっているものです。東九条でつくった『はじめまして こんにちは、今私は誰ですか?』や、『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』は、私のことでもあるけど、誰かを巻き込んでいて、その人によって私が変わる可能性がある。そういう作品はタイトルが長くなります。やっぱり誰かとつくるものは、短いタイトルで言い切れないものがあるからなんだと気づきました。

- “誰とつくるか”というプロセスをタイトルに込めると、あの長さになるのはわかるように思います。

- 『眠るのがもったいないぐらい‥‥』は、自分でもいいタイトルだなと思っています。ダルクの雰囲気を体感していない人には説明しづらいのですが、普段はみんな明るくてたわいもないことで笑ったり、楽しそうにしている。でもどう表現すればわかりませんが、ドヨーンとした死にそうな時間がそれに平行して流れている。暗いわけじゃない。でも常に死ぬことと隣り合わせのような‥‥。

- 2020年は大きな劇場での公演が続きますね。

-

今年はいろんなことを引き受けようと決めました。昔から「作品は商品じゃない」と思っていたし、コンペティションで「30分でつくってください」みたいな枠で作品を発表することにも疑問を持っていました。そういう枠に消費されないように頑なにやってきましたが、今年は大きな組織と仕事をする経験をしてみようと思っています。

※新型コロナウィルス対応のため、公演予定が大幅に変更されました。