『不思議の国のアリス』の挑戦

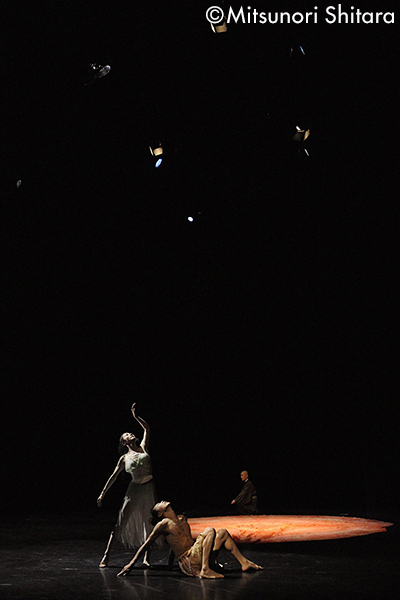

- 近年は新国立劇場や神奈川芸術劇場(KAAT)の委嘱により、小さな子どもから大人まで幅広い層が楽しめるダンス作品づくりにも意欲的に取り組んでいらっしゃいます。今年は、『サーカス』、『不思議の国のアリス』が再演され、『アリス』は全国17カ所をツアーします。初演を拝見しましたが、『アリス』には辻本知彦・島地保武という実力のあるダンサーが出演していて、見た目には怪しい雰囲気ですが、いざ動くとすごいダンスを踊る。そうしたオトナの存在自体が子どもやダンスを見たことのない人には稀有な経験になると思います。新体操出身の引間文佳は柔軟性のある身体で会場を沸かせていましたし、個性的なダンサー・振付家の下司尚実がコミカルに演じたハートの女王はハマリ役でした。ひと癖のある面々の持ち味が生きた舞台でした。

-

『アリス』はKAATのキッズ・プログラムで、芸術監督の白井晃さんから「演劇の要素を取り入れたダンス作品を」と依頼されました。ツアーは約2カ月続きますが、日本のコンテンポラリーダンス公演ではあまりないことだと思います。このプログラムが「1年目はクリエーションに徹し、翌年にツアーを組む」という方針だから実現できたのではないでしょうか。

白井さんとは以前からいろいろご一緒させていただき、アドバイスもいただいています。アリス役のまりあは初めてオーディションで選びました。まだ高校生で本格的な舞台はこれが初めて。でもオーディションでの印象がとにかく明るくてかわいらしかった。リスクはありますが、未知数の人を入れていかないと、予想の範囲内の作品になってしまい、世界が狭くなる一方ですから。 - 森山さんはオリジナル曲を書き下ろしてもらうことが多く、今回の『アリス』は是枝裕和監督『そして父になる』などの映画音楽でも知られる作曲家の松本淳一さんが音楽を担当されています。

-

CDをかけて踊るのに抵抗があり、「自分のダンス作品をつくるのに、何ですでにできあがっている他人の世界観を引っ張ってくるんだ?」と思ってしまう。若い頃は音に縛られている状態が嫌で、一定のリズムを刻むのも嫌いだし、ダンスに音なんかいらないと思っていました。

まあ音楽に対する嫉妬心の裏返しでもあるし、僕がリズム音痴なだけでしょうけど(笑)。もちろん今は、クラシック曲等も使いますし、音楽と身体の関係は理解していますが、生の演奏とオリジナル曲にはこだわりがあります。松本さんは繊細で美しい旋律が基本にあり、壮大なオーケストラ曲からポップなサウンドまで幅が広く、イメージも豊か。衣裳のひびのこづえさんとは長くご一緒していますが、今回も見たことのない世界を創り出してくれました。 - 劇団ロロ主宰の三浦直之さんが脚本に入っています。森山さん自身は演劇作品などへの出演もありますが (*) 、自分の作品でここまで多くのセリフを使うのは初めてですよね。

- そうですね。僕はもともとミュージカル出身なので、セリフへの違和感はあまりありません。ただ若い頃は、滑舌は悪いし、童顔の割に声は低いし、喋るのは苦手でした。ましてやミュージカル風の発声なんて(笑)。ダンスに進んだのは、もちろんダンスの魅力に取りつかれたからですが、「言葉から逃げた」という面も否定できませんね。

出発は「音楽座ミュージカル」

- 音楽座ミュージカルとの出会いを聞かせていただけますか。音楽座ミュージカルは和製ミュージカルを標榜して1987年にスタートし、大人気になったグループです(前身の劇団音楽座は1977年創立。音楽座ミュージカルは1996年解散)。

-

僕が入ったのは解散の2年前、一番盛り上がっていた時期でした。舞台芸術には何の興味もなかったのですが、兄が音楽座の器械体操の授業で臨時講師をしていた縁でたまたま見る機会がありました。当時、僕は桜美林大学の学生でしたが、授業に全く興味を持てなかった。今でこそ桜美林大学は木佐貫邦子さんを中心にダンス教育が盛んですが、そんな時代でもなく、目標を見失っていました。そんな僕を見かねた兄がチケットをくれたのが音楽座の代表作『マドモアゼル・モーツァルト』でした。本当に素晴らしくて、舞台を見ながら、自分自身を見つめていました。

いてもたってもいられず、翌年の研究生のオーディションを受けました。ただオーディションの意味もわかってなかった。とにかくインパクトを与えるために眉毛を剃って、髪の毛をツンツンに立てて行きました(笑)。バク宙をして足首を傷めて這うようにして退場したのですが、合格しました。 - ダンスをはじめたのは音楽座に入ってからですか?

- 高校生までは器械体操やサッカーなどを普通にやっていましたが、ダンスの経験は特にありませんでした。音楽座では1年目の研究生のときも、研修生になってからもレッスンが丸1日ギッチリあって、さらに夜のオープンクラスのダンスにも通いました。とにかく徹底的に自分の身体を追い込みました。この時期がなければ、今の僕はないと思います。食事中は足の甲のストレッチ、電車内では肩の柔軟、寝ながら足首の柔軟と、生活の全てをダンスのために捧げた。大学に行く時間がなくなるのでオーディションに受かった後、大学は入所前に中退しました。

- 入口がダンススクールではなく、ミュージカル劇団だったことで舞台芸術を幅広く学べたのではないですか。

- そうです。それは本当によかったと思います。2年目には研修生ながら舞台には出られるようになった矢先に音楽座が解散。元メンバーを集めた新しい劇団STEPSの創立メンバーとして参加しましたが、2年後には離れて、いよいよダンスに集中する決心をしました。21歳で音楽座に入ってダンスを始め、27歳で初ソロ公演『YU-ZURU 夕鶴』を上演するまでの6年間は本当に濃密な時間でした。おかげで歌も芝居も、裏方のことも経験できた。

- ダンスの道に進もうと決意したきっかけのようなものはありましたか。

- ちょっと変な話をしますが、音楽座での最後の舞台で大変な風邪を引いて寝込んだときに“幽体離脱”というか、変わった感覚に見舞われたんです。重力が有るものと無いものの両方が存在することがハッキリと感じられた。翌日病み上がりでフラフラのまま、そのときの不思議な身体感覚、「実感のないような実感」「実体があるようでないもの」の正体が何なのかを探り始めたら、それまでの踊りとはまったくちがう感覚があり、すっかりダンスにはまってしまった。それ以来、ダンスを続けていることの根源に「実体があるようでないもの」「実在するものとしないものの間」といったことへの尽きない興味があると思っています。

コンテンポラリーダンスとの出会い

- 音楽座が解散してから、どのようにダンスの世界に入っていったのですか。

- ミュージカルからはじめたので、ダンスの歴史も業界も全く知らないし、ダンス界の人からすると「あいつは一体どこから来たんだ?」(笑)と謎の存在だったようですね。僕は僕で「どうやったらダンスで生きていけるか」を必死に考えていました。そんな時に出会ったのが、いまも所属している事務所の香瑠鼓でした。彼女はCMやアイドルの振付などビジネスで大きく成功しながらも自分の作品をつくっている人です。音楽座とSTEPSの振付にきていたのが縁で、『MANDALA』(1997)という作品に声をかけて頂き、主役で踊らせていただきました。

- そのバージョンアップ版『SHINLA〜森羅〜宇宙を渡る風』(香瑠鼓・森山開次共同演出・振付)で2001年にエジンバラ公演を行い、森山さんは地元新聞に「今年もっとも才能あるダンサーのひとり」と称されました。

- はい。その頃は、坊主頭で眉毛を染めて、ダンススタジオで1日中レッスンを受けているような時代でした。安藤洋子さん、山崎広太さん、永谷亜紀さん、上島雪夫さんといった方々にダンサーとして声をかけていただくようになり、徐々にコンテンポラリーダンスの世界と人脈ができていきました。山崎さんが振付をした作品『シノワーズフラワー』(1999)にはコンドルズの近藤良平さんと一緒に出演しました。

- 安藤さんは後にフォーサイス・カンパニーのダンサーになり、山崎さんは後にベッシー賞を受賞しています。とくに山崎さんは、当時、舞踏とバレエの両方を修めた新しいタイプの男性ダンサーとしてスター的な存在でした。『シノワーズフラワー』は代表作のひとつで、ひときわ異彩を放っていた森山さんは、僕を含めてダンス関係者の注目を集めました。そうして2001年に『YU-ZURU夕鶴』を発表します。これは民話の鶴の恩返しがモチーフですか?

- はい。鶴が救ってもらった恩返しをするために人間に化身して現れる……先程話した「実体があるようでないもの」「実在するものとしないものの間」に惹かれてモチーフにしました。能の作品をダンス化するのも、そこにつながっています。能の登場人物は、基本的に死者の霊です。煌びやかな衣装と存在感がありながら、実態はここに居ないという能の世界は、僕の感覚にとても合っています。もちろん飛び散る汗!という溌剌とした身体もダンスの魅力のひとつですが、そこに限定したくないんです。

能楽師・津村禮次郎とのコラボレーション

- 能楽師の津村禮次郎(観世流シテ方の能楽師。異ジャンル・コンテンポラリー作品との協働も多い)とのコラボレーションも活動の大きな柱になっています。『弱法師』(2003)が初共演だったと思いますが、そもそもの出会いを教えてください。『弱法師』は、讒言により息子を追放してしまった父が盲目の乞食(弱法師)になった息子と出会う。散ってきた梅の花びらを愛でる息子に日想観(じっそうかん)という瞑想をさせたところ心に浮かぶ景色に狂乱するという話です。

- そもそもは新国立劇場の「舞姫と牧神たちの午後」(2003)というデュオ企画で、加賀谷香さんと踊ることになったのがきっかけです。当時知り合った方とのご縁で能に興味を持ち始めた時期で、加賀谷さんの名前の「香」から漠然と梅の香りを連想し、能『弱法師』と出会いました。そこから花から想う人生観や世界観を表す「花想観」という造語を取り入れたイメージができていきました。当初は弱法師(森山)と梅の精(加賀谷)のデュオを考えていて、地謡を詠っていただける方を探していました。そうしたら伝統芸能に造詣の深い写真家の森田拾史郎さんが薪能に誘ってくださり、終演後に楽屋でいきなりシテ方を務めていた津村先生に紹介していただいた。まさかそんなことになるとは思っていないので、僕は茶髪に半パンにタンクトップという格好で、「ダンスで『弱法師』をやりたいんですけど協力していただけますか…」と(笑)。でも津村先生は「おー、良いですよ!」と二つ返事でした。

- 年齢も親子以上に離れた能楽師の大御所といきなりクリエイションすることになったのですね(笑)。津村さんとの出会いは大きかったのではないですか。

-

非常に大きいですね。僕が能と出会う入口でもあり、日本人としての精神性と身体、自分のアイデンティティについて考えるきっかけでもあり、何より「舞う心」を教えていただきました。

当時、僕は踊っていると、ちょっと危険な心境に入ることがよくありました。例えば舞台上で即興的に表現する時、抑えきれない破壊衝動が膨れあがっていく。このまま暴走してもいいのか? 止められるのか? 狂っていくんじゃないか? と恐怖感を抱くほどで悩んでいました。そんなときに津村先生と出会い、能の中で「狂う」という言葉はすなわち「演じる」ことであり、「舞う」ことでもあるのだと教えてもらいました。能は意図的に狂う、それを演じてみせているのだ、と思うと、徐々に僕の中でもコントロールができるようになっていった。救われた気がしました。それで「狂って魅せましょう」という意味の『狂ひそうろふ』(2009年)という作品をつくりました。

能は伝統芸能ですから、やってはいけないことが厳しく決まっていますが、津村先生はどんな依頼にも「やってみましょう」と言ってくださる。だからこそ僕もやりたいことができた。先生は能の家に生まれたのではなく、大学から能を始めて、しかも師匠は女性の能楽師・津村紀三子さんです。男性社会の中でずっとやってきた紀三子さんの思想や精神を受け継いでこられた。しかも外から入ってきたからこその包容力があったのだろうと、今もずっと先生を尊敬し、感謝しています。 - 森山さんも子どもの頃からバレエを習うような「ダンスの本流」出身ではなく、もの凄い努力で自分の居場所を築いていったところは似ていますよね。それにしても、新国立劇場の「DANCE EXHIBITION」(2004)で上演した津村さんとのデュオ『OKINA』には驚きました。津村さんは諸肌を脱いでいらした。これは能の世界では絶対にありえないことです。

-

本当に若気の至りゆえの突破力でした。能楽師の方は、新しいプロジェクトに出演するときには事前に御宗家に申請する必要があるそうですが、津村先生はこっそり申請して許可をとってくださっていました。

僕の若い頃の行動基準は、いかにタブーを破ってロックに生きるか!そこで表現や努力をしなければ、ダンスなんてやっている意味はないという反骨精神がありました。大人になると臆病になっていくものですが、津村先生は僕の若気の至りにしっかりと寄り添ってくださいました。 - 『OKINA』のモチーフになった能『翁』は、能楽の中でも格式の高い特別な作品です。若い森山さんが津村さんの若い頃の幻影ようにも見え、恐ろしいほど緊密な空気に満ちた舞台でした。

-

能の方からすれば無礼と思われるかもしれませんが、公演前には僕なりに心身を清める別火(べっか)を実行していました。そうして清めて初めて舞える舞台なわけです。

僕は能の動きはしないので、自分の身体を昆虫や石など、手を変え品を変えて動くことで、あらゆる物を表現していこうとしました。逆に先生は能の身体のままシンプルかつコアな状態で、そこに居るだけで森羅万象を表していく。そういう2つの身体を際立たせたるところからスタートしました。先生が舞台上芯になるのか、渦を描くのか、僕が渦になるのか。その関係性の中で身体を戦わせたい。その戦っている状況がきっと祈りなのだろうと思いました。 - 能や謡を習いましたか。

- 習得するためというより、自分が先生にアプローチする方法を知るために、初めは稽古を付けていただきました。でも僕が能楽師の動きをできるわけはないですし、その必要もない。でも鍛錬としてダンスをバレエの基礎からやっていく感覚と、先生が能で大事にしている部分は、アプローチする言葉の違いはあるけどリンクしているように思います。そこで明らかになる違いを見て、「何だろう?」と考えるのが面白いんです。

- その2年後の2006年に『KATANA』を発表します。これはニューヨークのジャパン・ソサエティーが主催したショーケース用に創作し、その後1本の作品にしたものです。刀そのものを身体で表現しようという発想はどこからきたのですか。

-

僕が刀に興味を持ったのは、西洋欧米のダンス表現の習得に四苦八苦しながらも、自国の古き良き日本の文化芸術に強い憧れを抱いている時期だったことが大きく影響しています。生活スタイルを含めて、欧米や西洋の表現を取り込み変化した現代日本において、日本人の文化とは、日本人の身体表現とは何なのか。ダンサーとしてアイデンティティを確かめたかったのです。

昔から日本人は、「型」に精神、心を込める身体表現手法を用い、大切にしてきました。作法、儀式や礼儀上での動作、そして、伝統芸能の型もそうです。また、身体の動きだけでなく、心を研ぎ澄まし、繊細に創作、磨きあげる素晴らしい工芸品や美術品など、「形」あるものに心、精神を投影し、表現する感覚や能力にも日本の先人達は長けていました。もちろん現代でも、その誇るべき日本の伝統は生き続けていますが、薄れて失いつつある部分かもしれません。形骸化しているとまでは言いたくないですが、実際に現在の日本の文化を語ろうとするとき、何か躊躇している自分がいます。

思い返すと、ミュージカルの研修生時代にクラシックバレエやジャズダンス、タップダンス、ヒッポホップなどを習い始めた頃にも、鏡の前で違和感を感じていました。自分の身体の「器」と、表現しようとしているものとのズレに強い疑問が湧いていたのだと思います。

日本人の身体を見つめ直したい──その思いが強くなった時期に得たモチーフが、古き日本の精神の象徴とも言える「刀」でした。僕たちは今、刀を持って生きているわけではありませんが、この刀をモチーフにして身体表現を模索する事で、現代に生きる僕でも、日本人の心、受け継がれた身体の感覚や、日本人ダンサーとして得られるもの、取り戻せるものがあるのではないかと思いました。

鍛錬を積み重ね、研ぎ澄まして舞台に立つ我々ダンサー自身も、刀と重なる部分があります。美しくも凶器であり、命を切るものでありながら守るもの。そんな踊りがしたい。身体で、刀の「形」「型」を模索して、魂を込め、叩き上げ、研ぎ澄まし踊る事で、自分のダンス表現の根幹を築くような作品を創作したいと考えました。 - 翌2007年には、ヴェネツィア・ビエンナーレにヴァイオリニストとのソロ作品『The Velvet Suite』が招聘されました。芸術監督がイズマイル・イヴォで大会テーマが『ボディ&エロス』。オープニングを飾ったのが全て日本人で(森山、黒田育世、山川冬樹)、森山さんはソールド・アウト。私もその場で拝見しましたが、フェス側の進行が悪くて開演が遅れたにもかかわらず、作品が終わると観客は拍手喝采でした。

インバル・ピントとの出会い

- 同じ年に、イスラエルを代表するインバル・ピント&アブシャロム・ポラックと彩の国さいたま芸術劇場による国際共同制作『ヒュドラ』に大植真太郎と一緒に出演します。インバルは『オイスター』が世界的にブレイクして間もない頃で、まだ30代でした。

-

インバルたちと初めて出会ったのは、シアタードラマシティ制作の『草原の風』(共同振付:平山素子、演出:萩田浩一2003年)です。モンゴル民話の『スーホの白い馬』をモチーフに、海外で活躍している若いバレエダンサー達を集めたプロジェクトで、僕もダンサーとして出演しました。日本のクリエイションの場って殺伐とすることが多いのですが、インバルはとにかく笑顔で楽しくクリエイションする。のびのびと、それこそ落書きするかのように進めていく。その姿が本当に素敵でした。いま僕も多数の出演者と協働することが増えていますが、インバルの笑顔を心がけるようにしています。

しかもそのとき妊娠していて、かなりお腹も出ていたのに、自分で踊って振り付けていた。周りがヒヤヒヤしていましたが、本人は気にしない。インバルが自由に遊びながら、パートナーのアブシャロムが芝居の部分を演出しているそのタッグの仕方が最強で、すごく衝撃を受けました。彼女も僕の動きを気に入ってくれたようで、僕も同志を見つけた、という感じでした。

その次が『ヒュドラ』で、共演の大植真太郎にもサポートしてもらい、テルアビブで1カ月以上クリエイションに参加しました。あの作品は宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』をモチーフにしたものですが、インバルの発想の飛ばし方が楽しかった。

クリエイションといっても、ポールみたいに立てた鉄パイプを使って遊べないかとか、黒い衣裳を使うけど十二人羽織ができないか実験しようとか。インバルもアイデアマンだけど、僕と大植も自分のやりたいことをガンガン出すタイプなので、二人で宿に戻ると、明日は何を提案しようか作戦会議を開いていました。「竹とんぼがいいかもしれない、でもイスラエルに竹はない、どうする?」 となったとき、ネットで調べて画像を見せるなんて、僕も真太郎も冗談じゃない!と思うタイプ(笑)。今あるものだけで竹とんぼの魅力をどう伝えるか。紙で作ろう! と勢い込んで提案して、反応がイマイチでも、「明日は違う竹とんぼを持っていくか!?」という日々でした。 - ダンサーの提案力ですね。

-

僕もダンサーモードのときには、「振付家の言いなりなんてあり得ない。振付を自分から提案するぐらいじゃないとダンスとしては成り立たない」と思っています。もらった振付と同じことをやっても仕方がない。それを裏切るほど変えていくのがダンサーの存在理由だと思います。

僕は振り付けをする側でもあるからわかりますが、振付家のイメージなんてたかが知れています。思い付きのこともあるし、いいなと思ったことに捕らわれてしまう。そういう振付家のイメージを、ダンサーがどれだけ膨らませたり壊したりしてくれるか、という戦いをいつもしている。インバルとはそういう戦いができました。

アジア的な身体

- 2013年〜14年に文化庁文化交流使としてインドネシア、ベトナム、シンガポールに派遣されます。いかがでしたか?

-

インドネシアのバリ島で生活の中に舞踊や芸能があるのを見て、凄くうらやましかった。そこには宗教的な側面もありますが、踊る意味があります。日本にも昔はあったはずなのに、今の日本の生活や地域の中にそういう踊りがあるかといったら、ない。じゃあ日本人のダンサーの踊る意味って何だろう? 劇場でダンス作品をつくることが、「生きる」上でどんな意味があるのかを考える時間になりました。

バリ島では木々は忙しなく生きているし、そこら中からエネルギーが生まれてきている実感があるんです。みんな「昨日悪霊が通ったよね」なんて普通に話している。家の裏には大きなトカゲが沢山いて、凄い声で鳴くんです。寝ている僕の上の天井に、トカゲが共食いしている状態でずっとぶら下がっていて落ちてこない。赤道に近いからか月が近くて、とてもダイレクトな存在として感じた。日本の月はちょっと斜に構えている印象ですけど。角度が変わるだけで月に対する思いがこんなに違うんだと、世界の見方も、踊りの意味合いも違ってきました。 - どのように変わりましたか。

- インドネシアの人と舞踊の関係性を、そのまま日本に持ってこようというのは無理な話です。ならば、日本の劇場空間でその素晴らしさをどれだけ感じられるようにできるか。それはチャレンジし甲斐があることだと思っています。僕にとって『マドモアゼル・モーツァルト』を見ることが自分を見つめる時間になったように、お客さんも含めて僕が感じたことを共有する場をつくっていきたいと思うようになりました。

- そのひとつの形が『サーカス』や『アリス』なのでしょうか。

- そうですね。それに日本にも薪能など、自然の中で生きていく舞踊もまだまだあるし、そうしたものがもっと脚光を浴びてほしいと思います。「大地に対して祈りを込めて踊る」「風を感じるから身体が舞える」……そういうことを見落とさないのが、ダンスにできる一番のことかもしれません。

- パリで開催されている「ジャポニスム2018:響きあう魂」で森山さんは雅楽の伶楽舎とコラボレーションします。

- 雅楽はそこに現れては消えていくような音楽なので、ちょっとした圧力で前に色が濃く出てきたり、引いていくと透明になってなくなったりする。身体も現れては消えていく、そこに居るようで居ないようなダンスができたらいいなと思っています。

- 様々な顔を持つ森山さんですが、これからはどのように踊っていかれますか。

- 僕はダンサーではなく「踊る人」という肩書を使っていましたが、いまは改めて単に「踊る人」でありたい、そしてプロとしてダンスの作品をつくっていける人でなければならないと思っています。劇場の枠に留まらないスケールを大事に持ちながら、劇場空間をさらに豊かなものにしていきたいですね。

- 来年1月には『ドン・ジョヴァンニ』でオペラを初演出されます。ダンサーだけでなく演出家としての益々の活躍を期待しています。今日はどうもありがとうございました。