- 山下残さんがダンスを始められたのは、確か19歳の時だったと思いますが、何がきっかけだったのですか?

-

僕は大阪の寝屋川市出身ですが、幼少時代から父親に囲碁をやらされていたような子どもで、読書をするのは好きでしたが運動はあまり得意じゃなかった。そういう僕が表現する最初のきっかけになったのが、高校生のときにはじめたギターです。ロックバンドをやりながら、でも音楽の才能はないな、と何となく気付いていて、音楽ではない何かを模索していた時期に、山海塾の舞踏公演を観たんです。それが初めてのダンス体験でした。

その直後に出会ったのが岩下徹さんのソロダンスです。野外の庭をゴロゴロ転がっているようなダンスを観て、こういうのもあるんだと、何か自分と繋がるものを感じた。それで1年ほどモダンダンス研究所に通いました。身体が利く方ではなかったので、普通に習うだけではダンサーとして芽が出ないだろうなと思って、ひとりでストリートパフォーマンスを始めました。当時の大阪は1990年に「国際花と緑の博覧会」が開催されるなど賑やかな時期で、街中のフリースペースや駅前の広場でちょっとゴロゴロするみたいな、踊り以前の踊りをしていました。その頃、京都を拠点に活動していた坂本公成さんが主宰するモノクローム・サーカスに出会い、京都に移って1990年からダンサーとして参加するようになりました。 - ゴロゴロするみたいな無手勝流なダンスと、コンタクト・インプロをバックグランドにしているモノクローム・サーカスとは結びつかないのですが、どのような経緯で参加することになったのですか。

-

当時のモノクローム・サーカスは、すごく実験的なグループだったんです。夜中大学に忍び込んで、教室に蝋燭をたくさん置いて、トイレットペーパーでインスタレーションをして、その中で明け方までかけてゆっくり歩くとか。演劇の人ばかりでモノクローム・サーカスを旗揚げした頃だったので、ダンスの人も入れたいと考えていたタイミングに僕が参加したので、モダンダンス研究所で習ったことをみんなに伝えたりして、所属した5年間は全作品に出演しました。

ちなみにその頃の京都は京都市立芸術大学の学生が中心となって結成したダムタイプの全盛期でした。また、京都大学の西部講堂や吉田寮などがある左京区周辺にはアーティストが集まりやすい雰囲気みたいなものがあって、そこで映像や美術など色々なことを吸収させてもらい、後々一緒に作品をつくる作曲家の野村誠とも出会いました。モノクローム・サーカスに所属したことで、照明や音響、劇場を借りて、チラシを作って宣伝して、制作の人がいて、という舞台のつくり方を一から学びました。今、僕はひとりで活動していて、作品ごとにスタッフやダンサーを集めて公演をしていますが、それができるのもその経験があったおかげです。 - 94年に最初の作品『詩の朗読』を京都ギャラリー・マロニエで公演していますが、どういう作品ですか。

-

これはモノクローム・サーカスで初めて演出をやらせてもらった作品です。振付をやりたかったのですが、その方法が全然わからない。それで、人が本を読んでいる姿に惹かれていたこともあって、それをモチーフにすれば何かできるのではないかと思い、参加してくれるメンバーには保険のように「詩の朗読会をします」と言って、その中でどれだけダンス性をつくれるかに取り組みました。

具体的に言うと、12人が四角いテーブルを囲み、順番に好きな本を朗読するのですが、稽古で皆の言葉と動きをじっくり観察して、その周りで起こる小さな出来事や朗読を聞いている他の出演者の細かい仕草を振付・演出しました。 - 残さんの作品は最初のものから、言葉を発することとダンスが、同じようなパフォーマンスのレベルとしてそこにあったわけですね。

-

そうです。その延長で、翌年に『ファミリー』という作品をつくりました。これは個人で活動を開始した最初のプロジェクトです。この作品をつくった95年は、阪神・淡路大震災やオウム真理教の事件があった、本当に社会の空気がガラッと変わった年でした。見慣れた神戸の町が震災によって地平線まで瓦礫が続いている姿になったのを目の当たりにして、自分はどういうことができるのだろうかと、かなり考えました。そういう中で、家族というコンセプトで作品をつくってみたいと思ったんです。

『ファミリー』では、実際の自分の家族が出てくるわけではありませんが、震災で被害にあった友達とかを舞台に呼んで、その友達にその日の出来事を含めた日常のいろいろなことを語ってもらいながら、それを観客に紹介し、合間合間に自分ともうひとりの女性ダンサーがユニゾンのダンスを踊る、といったような作品です。震災を直接的にシリアスな問題として扱ったわけではなく、疑似誕生日会のシチュエーションを作って舞台上で祝ったり、古い忘れ去られた歌謡曲を歌ったり、楽しいけれども何か寂しさを伴うようなものでした。今考えると、全体のコンセプトの中で、ダンスをひとつの音楽として捉えて、動きのタイミングやリズムを、その他のパフォーマンスの要素と交わらせる、構成にこだわってつくったような気がします。 - 舞踊家や振付家を目指す人は、色んな舞台で見た振付に刺激を受けて自分の動きをつくり出す人が多いのですが、残さんは最初から誰のものでもなく自分自身の独自の表現スタイルを積極的に発見しようとしている。それはすごくクリエイティヴなことですが、そういう「わが道をゆく」独自性はもともとある残さんの性格から来ているのですか?

- そうですね。バンドをやっていたときも、絶対にコピーはしたくないと思って、最初からオリジナルをやっていましたから。ダンスも最初から自分が得意なことをやっているという意識がないので、一から作り上げるしかないと思っています。

- 90年代後半には、小さな活動をいろいろ行っています。

- じっくり落ち着いて勉強しようと思った時期で、豆腐屋という定職─まあアルバイトでしたけど─に就いて、稼いだお金でいろいろな舞台を観たり、小さい作品をつくっていました。関西でも大阪のTORII HALLで短い作品を発表できる企画ができたので、ひたすら動きを追求する踊りを10分間つくるとか、ギャラリーや美術展の関連企画で公演するとか、自分の家からある場所まで1日かけて歩くだけのパフォーマンスとか、オモチャの楽器でお客さんがからリクエストされた曲を演奏するとか。『ファミリー』で要素の結びつきが、あくまで音楽的なことのみであったという反省から、動きを追求する作品と、観客とコミュニケーションする作品を分けて、個別にいろいろな実験をしていました。

- 我々東京にいるダンス界の人間が、「山下残」というユニークな活動をしている人が関西にいることを知ったのは2000年あたりです。初めて関東で公演したのは横浜のSTスポットですか?

- そうです。当時のプロデューサーの岡崎松恵さんがTORII HALLでの公演を観に来てくださったのがきっかけです。男性振付家シリーズで『おもいで』という作品を上演しました。私の祖父が戦時中に書いた子ども向けの小説をもとにつくった作品です。それが戦争賛美みたいな内容で衝撃を受けましたが、ちょっと“やったな”という思いも横切りました。というのは、自分のダンスと社会や歴史とどのように繋げていけるかを模索している時だったので、自分自身の表現と社会と歴史が繋がったと。だから、これは絶対に作品にすべきだと思いました。その祖父が書いた小説を自分で舞台上で朗読し、ガスマスクを着けた二人のダンサーが出て、爆撃機の音をガンガン鳴らして……という舞台でした。

- 2001年に、当時東京でもかなり注目されていた新宿パークタワーホール「ネクストダンス・フェスティバル」で上演した『足を喰う犬』は、どういう作品ですか。

-

「ネクストダンス」の中の“ミックス・プログラム”というプログラムで、横浜のSTスポット、大阪のTORII HALL、東京の神楽坂セッションハウスから推薦された3組のアーティストで構成される企画でした。持ち時間は約30分で、初めて広い舞台で作品をつくることに戸惑いがあったのですが、自分の身体ひとつを広い舞台にポツンと置いて、逆にどこまで“ダイナミズム”を出せるかを考えました。

それまでは振付を考えるときにビデオを使って細かく動きの編集をしていたのですが、そんなことをしていては広い舞台を埋められないと思い、動作のひとつひとつを言葉に変換して、それを一枚のテキストにしてお客さん全員に配りました。「最初はこういう動きです」「“鳥が落ちる”という言葉があります」「鳥が落ちるのは、こうやってやります」みたいな感じで、テキストを手に持っているお客さんと、舞台にいる自分が会話をしながら進めました。そういうやり取りをしながら徐々に客電が消え、テキストの中にある動きを順番にやっていく、という作品です。 - この作品が、翌2002年に伊丹市のアイホールで上演された『そこに書いてある』に繋がるのですか?

-

そうです。パークタワーホールの公演では、お客さんに踊る前からその中身や意味を言葉で説明するのは良くないという批判がすごく多かったんです。でも、僕には確信があったので、どうせ批判されるのだったら、もうとことんやってしまおうと。初演は僕と3人のダンサーと司会進行の5人。予めお客さん全員に100ページの本を配り、1ページ毎にシーンを演じていきました。

稽古場で身体を動かしたり、ダンサーを使っていろいろな実験をやったりしながら、思いついたフレーズや文章や絵などをカードにメモしながら本の素材を集めました。メモとしてはカード500枚分ぐらいあったのですが、そのカードをカルタのように並べて、頭の中で舞台上の状況を想像しながら、「このカードの言葉で舞台がこうなっているとしたら、次はこの絵を使ったらこうなるな」というような作業を繰り返して、カードをピックアップして並べていったわけです。

そういう作業をしながら、僕の中で“繋がり”をつくっていきました。ジョン・ケージやマース・カニングハムがやっているような、偶然性を取り入れるチャンス・オペレーションみたいなものとはちょっと違う、必然性のようなものを求めていたんだと思います。 - 『そこに書いてある』はその後の残さんの作品を特徴づけるエポックになったと思います。その時点では「言葉と動き」の関係性をどういう形で展開しようと考えていたのですか?

-

すでにあるダンステクニックを使わずに、どのように振付するかを考えた時に、動きのひとつひとつを言葉に置き換えて、その言葉の中で動いているというふうにしておければ、ダンサーにとって言葉の制約はあるけれど、動きは拘束されない、より自由な振付になるのではないかと思いました。言い換えると、枠組み与えることによって振付を自由にする、その枠組みの中で遊ぶことができる方法として言葉がある、ということなんです。小さい頃から囲碁をやっていて、ルールがある中で相手とゲームをする楽しさを知っていることも影響しているかもしれません。

こうしたことを方法として具体的に意識したきっかけは、『足を喰う犬』で共演した作曲家の野村誠さんと話したことです。彼はつくった音楽を全部覚えているらしいんです。自分が作曲した曲は、多少譜面を見返せば、全部同じように弾けると。それに対して、僕はそれまで振付したものを何を見ても全部忘れていた。自分にとっていつまででも覚えていられるものって何だろう、それが自分にとっての本当の表現なんじゃないか、と考えました。自分の好きな歌の歌詞や小説の一部は割といつまででも残っている。であれば、自分はダンスを“言葉”で残しておけばずっと覚えていられるだろうかなと。その時に、ダンスの方法論としての言葉を自分の中で意識しました。 - このテキスト(本)ですごく面白いと思ったのは、印刷された文字や手書きの文字があったり、名詞だけであったり、主語・動詞がある文章があったり、中にはまったくの空白やアニメ風の絵があったりして、各ページがそれぞれとても多様な記号になっています。実際の公演ではその100ページのテキストと4人のダンサーの動きが同時進行するので、ダンサーは覚えるだけでも結構大変ですよね。

- いやもう、それはとことん稽古して本当に覚えてもらいます。僕は最終的にお客さんがまるで何も決められていないのではないかと感じるような作品をつくりたいんですが、そう見えるようにするためにはものすごくたくさんのきっかけがあって、細かなつくり込みをしている。この作品はまだ簡単なほうです。

- 2003年にはアイホールで『透明人間』を上演しました。これは、舞台上のマイクの前でダンサーたちの動きをすべて言葉にしている司会進行の男がいるという設定。『そこに書いてある』のように書かれたテキストではなく、しゃべり言葉ですね。1人の司会進行と7名のダンサーが出演しました。この作品では「言葉と動き」について、どのようなことを意図しましたか。

-

これは、前年STスポットで上演した『横浜滞在』の拡大バージョンです。『横浜滞在』は、横浜のウィークリーマンションに籠もりながら机の上でダンスを書くという作品で、ダンサー1人と僕の司会進行で上演しました。『そこに書いてある』を終えて、次は書いた言葉を声にするということを実験してみたいと思い、横浜で書き上げた言葉を舞台で喋りながら、それと身体をリンクさせる作品をつくりました。『横浜滞在』は今年もシアトルとポートランドで上演するなど継続している作品で、そのひとりいたダンサーを複数に増やしてつくったのが『透明人間』です。

この場合の言葉は、自分の「日記」です。「今日横浜に辿り着いた。雨が降っていた。道端で交通事故を見た……」とか、日々の事柄をずっと書き留めていく。人の動きを見て生まれる抽象的な言葉があったり、逆に日記の中の言葉がダンスの言葉になったりして、ダンスと日々の生活の言葉が混ざり合っていく。自分の妄想や、日常の中の出来事とかをたくさん書きためて、どんどん入れ替えて編集する中で、言葉と身体が離れたり近寄ったりしながら、そこに観客の想像が入り込む隙間をつくれた作品だと思っています。『そこに書いてある』と同様に言葉と動きを編集する手法ではあるのですが、最初から最後まで喋り続けていますので、言葉と身体が観客にダイレクトに届く分、手法的な部分は見えにくいと思います。 - 2004年には、残さんの代表作ともいえる『せきをしてもひとり』を発表しました。ここで使われる言葉は、すべて尾崎放哉の自由律俳句です。舞台上に放哉の句が映像で次から次へと映し出されていきます。放哉は異端の俳人とされ知る人は少ないと思うのですが、残さんはどのようにして放哉のことを知り、また彼の句をどのような意図をもって構成したのですか。

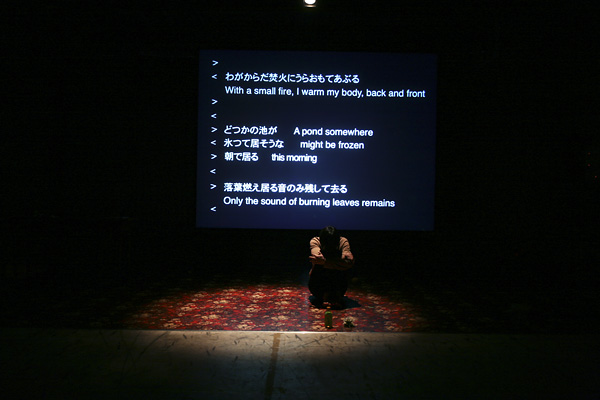

-

言葉を使って振付をするということで、必然的に言葉に対しての関心が高くなるのですが。俳句は、目の前にある物事を短いフレーズで書き起こすみたいなところがあって、自分の振付方法に似ているところがあります。しかも放哉の俳句には割と彼自身の身体感覚に即したものが多い。「淋しいぞ一人五本の指を開いて見る」とか。ですから昔から興味をもっていたというか、好きで知っていました。

『せきをしてもひとり』は70シーンぐらいで構成されています。放哉は早死にした人で、全句が1冊の本にまとめられているのですが、その中から身体に関係した俳句を全部ピックアップし、呼吸の“吸う”と“吐く”を示す記号がそれぞれ五つずつ、合わせて十個が書かれてあるカードをつくって、自分が十回呼吸する身体感覚に合わせて俳句をそれぞれ好きな部分に埋めていきました。俳句がひとつだけのカードもあれば、複数の俳句があるカードもあります。十回の呼吸中、俳句が埋められていない余白の部分、つまり呼吸するのみの部分も大事に考えました。そのカードを「そこに書いてある」と同じように床に並べて順番を決めたという構成の仕方です。

あるお客さんに「これは人間の一日の生活でもあり、一生のようでもありますね」と言われましたが、自分としては予め物語や展開を用意しておいたわけではなく、俳句を自分の中で気持ちいい順番に編集して拾っていった結果、ああいう形になりました。 - 世界中何処にでも詩は存在するけど、俳句は五七五という非常に短い字数の中に、大きくうねるような感情や季節の移ろいや世の無常観のようなものまで読み込みます。放哉の句は五七五という形式にとらわれない自由な言葉のなかに、存在の孤独や寂寥感がただよう。そんなところに残さんが放哉に惹かれるのではないかなと思います。言葉の持っている強いイメージの力と、舞台でそれを表現する身体の関係をどのよう考えていますか。

-

現代のダンスとは何であるか、ということを考えた時に、それは「観客のものである」ということは明確だと思います。舞台芸術でまずやらなければならないことは、観客ひとりひとりを個別に考えた上で、その中でどういった像が浮かび、客席内で結びつくか、どういう文脈が劇場外に広がるかということ。

言葉と身体があった時に、どれだけ身体が舞台上にある言葉のオブジェを観客に届けられるか、ということをダンサーはしなければならない。僕はよく、「身体が言葉に拮抗するほど強度をもっていない」というようなことを言われるのですが、ダンサーの身体性があまりにも強すぎると言葉をダンサーが全部回収してしまって、言葉が観客のものではなくなる。結果的に舞台上にカリスマが出来上がってしまうと思うんです。

だから、僕にとっての身体というのは、ある意味の、弱々しさだとか、儚さであって─それが僕にとっての“強度”なんですけど─舞台上にある身体がどういうふうに観客のイメージを想起させられるか、ということをひとつの技術として捉えている。だから、決してカリスマであってはいけないし、強すぎてはいけない。むしろ、舞台上にある言葉をどのように観客に届けるかというダンスをしたい。それができる身体でありたいし、それが僕にとっての“強度”なんです。 - 2010年に東京・原宿のVACANTで上演された『せきをしてもひとり』は、とても充実した舞台でした。そこにはひとつの弱い存在としての自己、言葉に拮抗できない存在としての身体のもろさや儚さというものが感じられました。淡々としていて作為を感じさせないからこそ、それが逆に表現の強度になっていました。今のお話しを聞いてよくわかりました。言葉と身体についての3作品『そこに書いてある』『透明人間』『せきをしてもひとり』は、いずれもアイホールの共同製作作品ですね。

- はい。当時のプロデューサーの志賀玲子さんが、関西を拠点とする振付家や演出家の新作を1年に1作のペースで3作を共同製作する「Take a Chance Project」というシリーズを立ち上げて、第1回目が僕だったんです。「3年間我慢するから、自由に作品をつくりなさい」という状況をもらえたのは、僕にとっては本当に良かった。結果的に3作品とも、その後いろんな劇場で再演できる作品が出来たんですけども、すごく励みになりましたね。

- 翌年2005年に『船乗りたち』を横浜で初演しています。波の谷間に船がずっと揺れていて、船という舞台の上にいるダンサーたちがつまり「船乗りたち」ということです。不安定な状況の舞台を故意につくって、その上で4人のダンサーが踊る。言葉と動きを互いに侵入させて興味深い作品をずっとつくってきた残さんが、なぜ突然ここで言葉をすっかり排除して体の動きだけに集中した作品をつくろうと思ったのですか。

-

『そこに書いてある』『透明人間』『せきをしてもひとり』で、言葉と身体の関係についてとりあえずやりたいことはできたな、という感じだったんです。それで、次の段階に進むために、もう一度振付の方法論を模索したいと思いました。『船乗りたち』の場合は、実際に360度の方向に揺れる筏の舞台装置を使いましたが、そういう不安定な状況でダンサーの動きに制約を与えることによって、振付が“自由になる”のではないかと試みました。

最初は揺れる筏が無い状況で、普通のフラットなフロアの上で全部振付を決め、次に筏が動くということを前提に、予め決まっている振付を、何を決めておけばそういう不安定な状況下でも再現できるかと考えました。初演ではまだ実験段階でしたが、何度か再演していく中で、「船に乗る」ことから離れて、同じように再現されないという前提で、振付をつくり込むという方法を探求する過程がおもしろかったです。

僕はすべてが整理された状況で作品をつくり始めるわけではないので、その時々の衝動が大事になります。最初は訳のわからないことをガーッとやる。いろいろ批判されたりもしますが、やってから落ち着いて整理して考えて、自分で批評することによって後からわかってくることがたくさんあります。この作品に限らず、同じ作品を違う状況で繰り返して公演していますが、そうやって粘ってみることでいろいろな発見がある、と感じています。 - 京都芸術センターのプロデュース公演「演劇計画2007」として発表した『動物の演劇』はなかなかの力作でした。この作品では野村誠さんの音楽が大きな要素になっています。野村さんの音楽を全篇に使いながら作品をつくろうと思った理由は何ですか。

-

彼が動物園に行き、動物を見ながら即興演奏するという「ズーラシアの音楽」というDVDがあるんです。アリクイやサル、ライオンなどいろいろな動物を見ながら、鳴き声や動きに合わせて鍵盤ハーモニカで即興演奏をするという作品です。それを見て、『船乗りたち』でやった、不確定要素に如何に振り付けていくか、ということとすごくリンクするものを感じた。それで、動物と一緒に即興演奏している音楽に振付をしたいな、と思ったんです。それを野村さんに提案したら、じゃあ動物と即興演奏しているものを譜面に起こしてピアノとアコーディオンの曲に編曲しましょうと。その時は、僕は振付と演出に専念して、5人のダンサーで動物との即興演奏の音、動物がガサガサしている音、鼻息の音などに振付をしました。

僕の中では、『船乗りたち』でやった“自由と制約”の実験がこの作品で実を結んだと思っています。音に合わせて振付をつくるのですが、野村さんは即興演奏の味を壊さないように、パフォーマンスの中で予想できない行動をしてくるんですよ。ピアノから離れてダンサーに触りに来たりですね。それにダンスが対応できるように、元々決められていた音や動きにズレが生じても、ここで視線を必ず合わせておくだとか、誰々はこの動きは必ずやるけれども他の人はやってもやらなくてもどちらでもいいとか、5人のユニゾンでつくった動きをバラバラに解体しつつ、予想外の事態が起きても必ず時間軸どおりに振付が進行するようにしてある。自由を振付するかのようにして、動物がいかにも演劇をしているように見えるダンス作品に仕上がったと自分では思っています。 - それ以降の3年間に、海外で残さんの作品がいくつか公演されています。『そこに書いてある』をリメイクした『It is written there』は、2008年にベルギーのクンステン・フェスティバル・デザールで上演されました。残さんの作品では、言葉がどのように観客へ働きかけるかということが非常に重要です。テキストの翻訳はどのようにしたのですか。

-

ベルギーにはオランダ語とフランス語があり、しかもそれが対立関係になっている。ディレクターは、そういう状況に言語についての作品を持ち込むことに関心がありました。この作品は本だけでなく舞台上で喋るシーンもあるので、何を翻訳し、何を翻訳しないか、ということを細かくミーティングしました。結果的に、本は大体の人が理解できる英語で、舞台で喋る日本語はオランダ語とフランス語を同時に字幕で流し、観客に直接話しかけるシーンについては、ダンサーにオランダ語とフランス語を覚えてもらいました。ですから作品としては、まずダンサーの喋る日本語とオランダ語とフランス語があり、字幕のオランダ語とフランス語があり、手元には英語と日本語があるという、かなり複雑なものになりました。

このフェスティバルのレジデンス・プログラムとして、若いアーティストみんなで一緒に公演を見に行き、その演目について次の日に話し合うプログラムがありまして、それに参加して、そこで前年に同じタイ・バンコクでのフェスティバルに参加していたファーミ・ファジールと出会いました。翌年に国際交流基金の企画でマレーシアに行く機会をもらえたので、ファーミと一緒に何かつくろうと。『せきをしてひとり』を公演した後に滞在制作の期間が設けられていたので、それでつくったのが『DEWAMATA』という作品です。

同じ年に、イスタンブール国際コンテンポラリーダンス・パフォーマンスフェスティバルでも『it is written there』を上演したのですが、イスタンブールは観光都市でいろいろな国から人が集まってきていて、それらの人達が劇場に来たときに、トルコ語をわからない人も多いので、観客に配る本は英語と日本語バージョンとトルコ語と日本語バージョンの二種類をつくり、好きなほうを選んでもらうようにしました。 - 2010年の『大洪水』も力作で、天井に十数個の小さな液晶ビデオモニターを設置して映像を流しながら3名のダンサーが踊りました。この作品のイメージはどういうところから出発しましたか。

-

『船乗りたち』から『動物の演劇』に至るコンセプトと基本的には同じです。3人のユニゾンで1時間の作品をつくっておいて、今度は動きを溶かしていくということを試みました。僕がその時に言っていたのは、例えば“コンニチハ”という言葉を全部言ってしまわないで“コ・・・ハ”みたいな感じで伝えることができないかということ。1つの振りを全部やってしまわずに、相手を見ながら、自分はこれだけやるぞとか、他の人があんまりやってないから自分は明確にやるぞ、とか。しかも、1つ1つの振りを早くしたり遅くしたり他の人からちょっとずつズラしながらやるとか。決まった動きを3人の信頼関係を踏まえて少しずつ溶かしていく。だけど、元の振付の原形は舞台上に見えない形でダンサーの間で共有している、みたいな。ダンサーの意思にある程度任せながら、ここからここまでの間を何パーセントの溶かし具合でやるか、具体的に数字を投げ掛けて、振付を進めました。

これはSTスポットから委嘱されて作った作品で、久々に劇場と組んで、ダンス作品をつくる楽しさをSTスポットの若いスタッフたちと味わいたかったんです。 - 94年から自分のつくりたい世界を求めて独立独行で試行錯誤してきましたね。その結果、一部からは非常に認められ、クンステンのような重要なフェスティバルにも招聘されるなど、山下残の世界が出来上がってきたのではないかと思います。次の世代に向けて、どういったことを一番伝えたいですか。いつも意識していることは何でしょう。

-

特にこの2〜3年、アジアのアーティストとのコラボレーションが多いのですが、少し場所を変えるだけで本当にいろいろな文脈というのを作品に取り込むことができますし、海外で公演することによって、自分の作品に今まで気づいてなかった文脈が存在することも身に染みてわかった。コツコツ作品をつくってきたことで、ある程度認められてきた部分はあると思いますが、あまりにも緻密な作品づくりは、逆に外部と切り離されがちなので、おそらく内にこもる部分と、外に開く部分と両方を同時にやっておく必要があるのだと思います。

アーティストとして活動するには生活も大変なので、世界に向けて創作するとか、どこか旅に出ろと言ってもなかなか難しいですが、別の場所を意識するだけでも作品のつくり方は違ってくるので、そのことは伝えたいと思います。僕は京都の豆腐屋で働きながら、そのことをあまり考えてなかった。

僕はこれからも淡々と作品をつくっていくと思いますが、その辺の意識の持ち方で、自分の方法で編み出した振付が、今度はすごく意味を帯びてきたりすることがわかったので、今はそういうことに本当に興味を持っています。

今後の予定

2011年1月〜2月

「We dance 2011」参加

「ワークショップ試行と交換」ファシリテーター、フォーラム

http://www.offsite-dance.jp

2011年2月17日

「TPAM in Yokohama」参加

TPAMディレクション

https://www.tpam.or.jp/

2011年9月

伊丹アイホール&STスポット共同制作により神奈川芸術劇場と伊丹アイホールで新作を発表

https://stspot.jp/

https://www.aihall.com/