- 三味線 (*1) に限らないことですが、日本の伝統音楽の演奏家は専門化が進んでいて、三味線でいえば、長唄をやっている人は長唄、民謡の人は専ら民謡というように、演奏する音楽のジャンルが固定化されていて、専門領域を超えて活動する人は少ないですね。そうした中で本條さんの活動は異色だと思います。

-

演奏家になった時から、広い意味で「日本の三味線弾き」でいたいという発想があったものですから、あまりジャンルは意識していません。ただ、そうは言っても三味線弾きですから、私の弾いている三味線から、日本の、江戸の楽器の雰囲気がなくなってはいけないと思っています。

私の活動には4つの柱があります。まず、伝統的な演奏をする三味線音楽の古典としての「端唄」 (*2) 。次に、通常は「民謡」と呼ばれている地方の唄で、私は民謡という言い方があまり好きではなく、「地方唄」という言い方をしています。3つ目が民謡を日本の民族音楽ととらえて、新しい三味線の音楽をつくろうという試みの「俚奏楽」 (*3) 。新しいといっても無論、伝統に根ざしたものです。4つ目が今生きている民族音楽という意味で行っている現代民族歌謡としての「ATAVUS」 (*4) です。

そのほかに、現代音楽としての三味線音楽も作曲、演奏しますから、三味線の世界から見ると、なんとなく色々なことをやっているなあ、という感じにとらえられてしまうんでしょうね。でも、私はそれらが全部でひとつ、どれひとつ欠けてもいけないと考えています。 - 本條さんの年代で同じような活動をする三味線奏者はいなかったと思いますが、敢えてジャンルにこだわらない三味線音楽を、と考えられたきっかけは何ですか。

-

何より、三味線を弾きたいという気持ちが強かったんだと思います。17世紀に演奏の仕方などを書いた「糸竹初心集(しちくしょしんしゅう)」ができましたが、それを見ると、初めて三味線を手にした日本人の驚きが伝わってきます。楽器だけが渡来して、どうやら弾き方は伝わらなかったらしく、どんな風に弾けばいいのかと、子どもが初めてもらったオモチャで遊ぶようにいろんなことを考えたのではないでしょうか。その頃と同じような気持ちで、私は三味線を弾きたいと思っています。そうすると三味線はもっと生き生きとする。「古い音楽」みたいなイメージがあった三味線をもっと生き生きとした今の時代に生きている三味線にしたい、と考えたのがきっかけでしょうか。

それと、古典の三味線音楽は唄と三味線が対になっているので、楽器だけを独立させた音楽があってもいいんじゃないか、自由な三味線を弾いてみたい、という考えもありました。 - そうした考え方の背景には、本條さんと三味線との出合いや修行の仕方の影響があるように思います。三味線との出合いからお話いただけますか。

-

稽古を始めたのはそれほど早くなくて、11歳からです。本当はギターを弾きたかったんですが、田舎育ちだったのでそんな楽器は簡単に手に入らない。私の古里の潮来は利根川沿いの港町で芸者衆もいたから、三味線だったら身近にあった。弦の数はちょっと少ないけど、同じ弦楽器だからまあいいかみたいな(笑)。

それで習い始めて、毎日、町のお師匠さんのところに稽古に通っていました。私は町でも有名な悪ガキで、師匠はどうせそのうち来なくなるだろうと思っていたらしいです。それで、1回ごとに授業料を払い、それは確か1回25円で、母親にお金をもらったり、誰かがお小遣いをくれたりすると、それをもって習いに行く。1日も休んだことはなかったから、よほど好きだったんでしょうね。 - その頃はどんな曲をやっていらしたのですか?

- 常磐津も清元も長唄もやりました。民謡や端唄も教わりました。訳もわからず、子どもの頃から大人っぽい唄を唄っていたようです。子どもなのに年増の芸者が唄っているみたいだとよく言われました。それがトラウマになっていて、未だにテレビ番組で子どもが大人びた歌謡曲を歌っている姿を見ると落ち込んでしまいます。よっぽど嫌だったんでしょうね。

- 年増の芸者が唄っているみたい、ということは、上手かったということではないですか?

- どうやら上手かったらしい…ですよ。子どもの頃は誰でも天才ですから(笑)。お祭りの時など、舞台に上がってよく唄わせてもらいました。

- 三味線の天才児現る、というところですね。有名人だったのですか。

-

ええ、超有名(?)でしたね(笑)。「天才少年」みたいに赤いインクで書いてある古ぼけたポスターを大切に持っていましたね(笑)。母親の心持ちを感じました。中学生の時には、プロになろうと心に決めて一家総出で東京に出て来ました。普通はこの人、という先生を頼って上京するんだと思いますが、私は無鉄砲にもとりあえず東京に来ちゃった。東京の住まいの近所だったというご縁で、長唄の稀音家芳枝先生に入門しました。

その芳枝先生がすごく自由な考えをもった方で、近所にあった上野の美術館や博物館に連れて行ってくれて、レポートを書かされたりしました。三味線を弾くことは筋肉の運動だから、ある程度まで動かせばできるようになる。それよりも、曲を弾く時に、情景が見えるような演奏家になりなさい。本物に触れ、美しいものを見なさい、感動することを覚えなさい、よくそう言われました。多感な年頃を芳枝先生の下で勉強できたことが私にとって世界一幸せ出会いでした。

13歳から19歳ぐらいまで芳枝先生のところで長唄を学んでいたのですが、舞踊家の注文に合わせて演奏する仕事をいただくようになり、もっと音楽としての表現がしたい、舞踊家と演奏家が同じレベルで戦うような表現がしたいと考えるようになり、一度、長唄をやめちゃおうと、芳枝先生に暇をいただきました。

それまでは三味線の音のスケールをきちんと身体に染みこませておきたいという思いがあって、歌謡曲も演歌ももちろん洋楽もほとんど聴いたことがなかった。三味線の音階は、なんとなく半音が洋楽よりちょっと狭いとか、微妙なものがあるのではと、長唄以外の音楽を聞いたりしたら、三味線を弾いても、三味線らしい音にならないんじゃないかとさえ思っていました。

その辺のニュアンスは海外の人にも一番説明しにくいところなのですが。音を出すのに押さえる場所を三味線では「勘所」と呼んでおり、その場所は絶えず変わって、揺れている。手前にある音と次にくる音とで均整がとれて音が決まるというか、勘所がひとつの音程ではなくて、要するにひとつの音の高さではなくて、一つ一つの音に「音格」をもった姿があるのです。そこの音を出せば誰が聴いても「こういう感じなんだ」と伝わるのが三味線の独特なところなのですが、そういう三味線らしい音を身体に染みこませたかったんです。 - 芳枝先生のところをやめてからはどうされたのですか?

-

自分で長唄をやりながら、民謡の初代藤本琇丈先生の住み込みの内弟子にさせていただきました。祖父と先生のお名前をいただいて、藤本秀太郎を名乗らせていただきましたが、24歳のときに藤本の家を出ることになり、コマーシャルや歌謡曲の仕事を2年ぐらいやりました。あの頃は、歌謡曲で三味線を使うのが流行っていて、国際劇場や日劇のオケピットで三味線を弾いたこともあります。その頃が懐かしいですね。

26歳の時に独立して、「本條秀太郎」を名乗りました。 - 本條秀太郎として独立されたのはどうしてですか? その時にはもうジャンルにとらわれない、三味線の演奏家として活動するというイメージがあったのでしょうか。

-

私の場合の独立は、せざるを得なかったということです。独立しなくてはならないのなら、当時我々の世界では家元制はありませんでしたので、流儀としての本條流を創ろうと考えました。若気の至りというか、今はとても反省していますが、家元をつくればお弟子さんが私のやりたいことを支えてくれるんじゃないかと思ったからなんです。そうすれば、私は好きな三味線の音楽を、自由な音楽をやれるんじゃないかと(笑)。それで、俚奏楽という新しい音楽のジャンルを立ち上げ、その家元になろうと、本條秀太郎という名前をつくったわけです。今は後悔していますが……。

邦楽の世界では新しい流派ができたお披露目をするのですが、私は一切しませんでした。なんとか型になったらと思っておりました。創流10周年の折には、師匠の藤本琇丈先生にもお出ましいただき、あの感動は今も心の中にあります。

- お弟子さんは来たのですか。

-

来ないですよ、まだ海のものとも山のものともつかないのですから(笑)。本條になって1回目の「本條秀太郎の会」を読売ホールで催したのですが、この時に三味線はペルシャから来たものなので、シルクロードの音楽をテーマにした『駱駝と船』という曲を作曲し、演奏しました。駱駝や船に乗って三味線が日本にやって来たというストーリーの曲です。まだNHKのドキュメンタリー番組も放送されていない、シルクロードがブームになる前の話です。それから毎年、厚生年金会館や日本青年館などで会を催しました。それは現在も続いています。

- 大きなホールばかりですね。お客さんは入ったのですか?

-

満杯でしたよ。藤本の頃からファンがすごくいたみたいです(笑)。藤本ではおさらい会だけで公演はやったことがないのですが、その時も私が出ているときだけ一杯になって、私の出番が終わるどっといなくなるみたいな、そんな状況でした。

- アイドルだったんですね(笑)。

-

そうだったように聞いています(笑)。民謡の世界では一番若かったですからね。その頃は、三味線弾きでも民謡の人たちは派手な着物を着ていましたが、私はそれが嫌いで。裕福ではなかったこともありますけど、無地の着物を着て、真っ白の献上の帯を締めて、草履も白く、という衣装にしました。そうしたらそれが仲間に流行ったりもしました。黒紋付が着られるようになった時はうれしかったですね。

- 独立された当初から作曲をされていたんですね。

-

特に作曲を勉強したわけではないのですが、自然とやっていましたね。

- 西洋音楽の影響を受けるまで、日本の伝統音楽には作曲家という専門職はなかったように思います。昔の演奏家は作曲もし、演奏もした。その中から古典といわれる曲が残ってきた。ところが、現代は演奏家と作曲家が分業になり、本條さんのように積極的に作曲をする演奏家は少ないように思います。

-

私は、こと三味線に関してはあまり作曲家を信用していないところがあります。作曲を専門にしている人が三味線の曲をつくると、何か違うかな?、みたいな感じがします。「音格がある」ということがよく判っていなくて、洋楽的な作曲法では音の高さだけ繋ぎ合わせてメロディーをつくられているような気がします。三味線の場合は、音格があるから音程自体がひとつひとつみんな個性的で、その個性的な音を合わせること自体がとても難しい。箏や尺八と同じような感覚で楽譜を書くと、三味線は全然鳴らない。三味線が鳴らないというのが私にとっては一番の問題なので、自分でつくらなきゃと思う。もっと三味線を生かそう、鳴らしてあげようと思いますから。

私にとって作曲するということは、普通に言葉を喋るような感じです。こんなことできる、みたいな感じで音を探っていく。端唄のような古典の分野の作曲だと、ある程度形が決まっているのでそのフレーズを使ったり、歌詞も言葉遊びみたいな感じでつくったりしています。

現代音楽に分類されるものも含めて、三味線でなければ出ないもの、三味線の「言葉」というか「におい」というものが出るような曲がつくれたら、と思っていつも作曲しています。

三味線って単音なんですが、さっき言ったように音格というのがあるからそれだけで表現できるし、世界をバッと広げられる。平均律の音を使ってそういう感じを出すには、いくつかの音を出す必要がありますが、三味線の場合は1音でそれができる。これが三味線のすごいところだと思います。

- 篠田正浩監督の映画『はなれ瞽女おりん』の音楽を担当したのは1977年、本條さんが32歳の時です。その前年には東京バレエ団の公演「虹の橋」で東京交響楽団と共演していますし、映画やテレビドラマの音楽などさまざまな仕事をしていらっしゃいます。

-

三味線音楽のジャンルを問わず、いろいろなことをやっていましたから、映画やテレビの人たちからみると頼みやすかったのかもしれません。私も若くて、いろいろなものをやってみようという気持ちがありましたから、三味線音楽のなかった時代の音楽も引き受けました。三味線が日本にやってくる前の時代にも音楽はあったわけですから、どういう音楽がいいかなと考えて、普通に作曲します。民謡を勉強していて良かったと思うことのひとつなのですが、地方の古い歌の中に、ほんの一節だけ、古い日本の音楽の旋律が残っているということがあります。発掘した土器の破片を繋ぎ合わせて復元するように、組み合わせてひとつの曲をこさえていくこともあります。

- それができるのは、本條さんが独立後いろいろな音楽を研究されたからですね。

- そうですね。母がよく言っていたことですが、何でもただ漠然と見るのではなくて、よく見て自分の引き出しに入れておきなさいと。良いものも悪いものも何でも見なさい、とも言われました。何か本を読んでも、そういうつもりで読んでいるから、「あの本に、ああいうことが書いてあったなあ」というのはわりと覚えています。だから、この時代の音楽をと依頼されてもスーッと出てきますね。あ、あそこにアレがあった、アレを使えばいいかなと、勘が働くわけです。

- 本條さんが歌う小笠原の民謡を聞いた時は、たいへん驚きました。太平洋に浮かぶ小笠原諸島の音楽を聞くのは初めてでしたし、ミクロネシアの民謡のようでしたから。日本は多彩だ、と再認識しました。フィールドワークの成果ですか。

-

小笠原には行っていませんが、小笠原の人の唄は聞きました。民謡を採集に行くとなると、普通は現地の人を紹介してもらって聴きに行くのでしょうけど、私はそれが苦手。私の採集方法は、その人が唄っているところを遠巻きで見る、聴く、みたいな感じです。その時にワーッと、エキスを吸い取るっていうのかな。だから小笠原の民謡を唄っても、多分、普通の民謡歌手が唄うものとは違うようですね。

- 吸い取ったものを再現する時に、本條さんのフィルターを通した新しい形の民謡になって出てくるということですか。

-

そうですね。小笠原の唄を覚えて歌っても、私は小笠原の人間ではないですから小笠原の人のようには歌えない。その代わり、小笠原の人が歌っているイメージを私の唄を通して伝えることはできます。コピーすることが仕事じゃないですから、耳から入ってスーッと濾過して自分の唄になっていく。採集すると同時に編曲、作曲してしまうところがあります。民謡は同じ唄でも歌う人によって微妙に違いますし、歌う人のその時の健康状態でテンポが速くなったり遅くなったり、キーが高かったり低かったり、曲のイメージがガラッと変わります。そういう変化を、透視する目というのか、聞き分ける耳が必要ですね。

- リソースとして聴いているということですか。

-

自分が歌う時には、曲の並び方によってテンポも変える。例えば『五木の子守唄』でも、今日の演奏会のこの曲の並び順だったら、あの人が歌った、あの節の『五木の子守歌』がいいな、と考える。1つの唄でも、1つの節だけ覚えておくわけじゃなくて、いくつもの節、いくつもの歌い方を覚えているから、すごく自由にやれるんです。

- 本條さんは、1970年代から国際交流基金の派遣などで海外に日本の三味線音楽を紹介されてきました。

-

若い時に、米国、ブラジル、中東などいろいろな国に行かせていただき、いろんな民族楽器に触れられたことは大きな財産になっています。各国で民族楽器の演奏者と共演できたことで、日本の民謡を見直そうと考えるきっかけになりました。

古典の世界は、芸能として発展してきたのだと思いますが、それに対して民族音楽は自然に発生し、自然への感謝が音楽の中にある。古典はスパンコールの人工的なものであり、民族音楽とは輝き方が違う。もっともっと日本の民謡……民族音楽を大事にしなければいけないと考えています。

もうひとつ海外に行って気が付いたのは、日本は小さな国だけど、地方ごとに土地柄、お国ぶりがみんな違い、リズム感や音程までも違いがあるということ。手拍子の仕方ひとつにしても土地によって全然違います。そういうお国ぶりの違いを磨き上げていくと、とてもいい民俗芸能団、歌舞団ができるはずなのに、どうしてそういう取り組みをしないんでしょうね。

- 1月末から約3週間、本條さんが作曲と演奏を務め、出演者として三味線の生演奏をしている『春琴』(地歌の師匠と弟子が主人公)がロンドンで公演されます。この作品は、日本の文豪谷崎潤一郎(*5)の『春琴抄』(*6)と『陰翳礼讃』を原作にしたもので、世田谷パブリックシアターとイギリスのテアトロ・コンプリシテがコ・プロデュースし、昨年、日本でワールド・プレミアされました。演出はコンプリシテのサイモン・マクバーニーでキャストは日本人です。そもそも、どういう経緯で本條さんが参加することになったのですか。

-

「日本で一番美しい音の三味線演奏家」を探して欲しいと、サイモンから相談された方が、1993年に私が作曲・音楽を担当した『ハムレット』を見て推薦してくれたそうです。『ハムレット』はパナソニックグローブ座で上演したもので、演出のスウェーデンのペーター・ストルマーレさんが、日本で上演するのだから音楽は日本の楽器でやりたいと考え、三味線を使うことになりました。

サイモンに会った時に『春琴』をやりたいと言われ、実はちょっと困りました。『春琴抄』で描かれているのは地歌の世界であり、私の弾いている三味線とは音色が違います。伝統音楽のわかる人にしてみれば、「なんでこの三味線なの?」と言われるけど、それでも私でいいのですか?と尋ねました。彼は私の三味線の音を聞いて、「あえてこれでいく、これでいい」ということになり、それだったらと引き受けることにしました。そしてワークショップに参加することになりました。

- 『春琴』でどのような音楽をつくろうと考えましたか。

-

この芝居は準備に10年かかっています。原作は『陰翳礼讃』と『春琴抄』ですが、最初の頃は『春琴』の芝居をするというよりは、『陰翳礼讃』の方に重点があった。日本の生活の中にある光と陰の美しさ、陰影を生かした生活の知恵を書いたのが『陰翳礼讃』なので、それだったら自分の音楽で表現できるのではと思いました。

音楽についても10年前からつくりはじめました。サイモンは、原作のある部分について、グループに分けて台詞や動きを考えるワークショップをして、同じ部分でいくつものシーンをつくっていきました。そのワークショップを見た時に、これは作曲と同じだ、これならできそうだと思いました。役者たちが芝居をつくり、それに合わせて即興で、パッと音を付ける。グループ毎に表現が違うから、音も全部違ってくる。役者さんは音楽家と違って、多面的に深いところで考えるので、それに刺激されて音を付けるのが楽しくて、こうやって弾こうか、ああやって弾こうかと、いろんな発想が沸いてくるんです。この役者さんたちと一緒にする作業が面白かったですね。

その頃、サイモンに「芝居はできないのか?」と言われて、芝居は絶対できませんからね、と言いましたが、結果的には舞台に出ずっぱりで演奏することになりました。演技こそしなかったけど、私にとっては役者をやっているのと同じような状態になってしまった。思いつきで、三味線の説明をしたのがいけなかった(笑)。三味線は胴と棹、棹もいくつかに分解できるのですが、説明しながら、三味線をバラして、繋いで見せた。その時、サイモンにはひらめくものがあったらしく、開幕時に私が三味線箱を持って現れ、三味線を組み立てるというオープニングと、最後に主人公の佐助が亡くなり、三味線を舞台上に置いて去っていくという終幕ができた。今思うと三味線は傷むし、余計な説明をやらなきゃよかったかも(笑)。多少反省しています。

舞台で組み立てて弾くというのは、実はとても大変なんです。三味線は湿度の変化に敏感で、常に調弦をしていなければいけない微妙な楽器ですから。舞台の本番が始まる前に三味線を繋いで、糸をちゃんと付け替えておいて、糸がなるべく傷まないようにして。それからまたバラしてケースに入れて舞台に出る。あとはもう、糸をだましだまし弾かなければいけません。 - 端唄など本條さんの音楽を聞いていると、谷崎の描く『陰翳礼讃』のような世界はお好きなのではないかと思います。

-

好きな世界というか、共鳴するところがたくさんありますね。『春琴』では、芝居の動き、日本人のもつ内面的な美しさへの思いだけで作曲するので、できるだけシンプルな音にしました。洋楽の人だと、コードを付けて何かをつくろうとするのだと思いますが、先ほども言いましたように三味線は単音でイメージがつくれる。端唄の会でもそうですが、聴いている人がスーッと入ってきてくれたら、後はテクニックを聴かせなくても、糸から紡ぎ出されるひとつひとつの音を出してあげることによって、聴いている人が自分で音楽をつくっていけるような音楽にしたいと思っています。だから、あまり賑やかに弾くことはなくて、ほんとうに淡々と弾く。三味線はそれでイメージをつくることができる楽器なんです。この芝居で三味線の音の美しさを感じていただけたらうれしいです。

- サイモンには三味線を理解してもらうところから始まったと思いますが、音楽に対する注文はありましたか。

-

「もっと強い音が欲しい」みたいなことは言うけれど、基本的には私がやっていることと彼が思っていることは合致していたようで、注文されるということはありませんでした。彼が納得いかない風情で考えていると、私は何となく横にいて、多分こんな音が欲しいんだろうと違う音を出す。彼の顔が「納得」に変わるみたいな。逆に音を聴いて芝居を動かしていくようなこともありました。

それでやっと、古典端唄の『淡雪』、私のオリジナル曲、閑吟集より『恋の袂(たもと)』、源氏物語より『夕顔』と3つの作品が生まれました。主人公が死ぬ、あの唄が『春琴』のひとつのテーマになっているように思います。あの唄を日本人が聴いた時に、地歌という意識で聴いていただいてもいいし、普通の三味線の、普通の音楽として聴いていただいてもかまいません。

- 本條さんはミュージシャンの細野晴臣さんとのコラボレーションや、シンセサイザーなどの電子楽器や西洋楽器とも共演しています。相手は三味線のような「曖昧さ」のない音の世界ですが、そういう場合のコラボレーションではどう対応されるのですか。

-

私の中では、実はシンセサイザーは洋楽器だとは思っていなくて、歌舞伎の下座音楽のように思っています。私が例えば山台で弾いていたとすると、下手側から聞こえてくる音楽がシンセサイザー。そういう信頼関係の意識なので、逆に一緒にやることに抵抗はなくて、割と普通にこんな音がいい、あんな音がいいと言ってたくさん音を出していただき、そこから自分の弾くべき音を探したりします。

私は、「ATAVUS」というグループをつくった時もそうでしたが、音楽は基本的に「音遊び」だと思っています。お互いがちゃんとした演奏家だったら、どんなに違う楽器でも一緒にやれる。素晴らしい力量の演奏家が舞台にドーンと一つになれば、絶対すてきな音楽をちゃんとやるはずなんです。ただ、舞台は大好きな人たちと共有したい。コイツ嫌いなんだけど、でもこういう音を出すからすごい、と思ったら大好きになれるみたいなところがありますから。コラボレーションする時は、相手に任せちゃうみたいなところもあります。相手が面白い音を出すのを聴くのが楽しいし、そこからまた私の音が引き出されるみたいなこともあるので。サイモンとの作業もお互いに引き出し合う面白さが魅力です。

- サイモンとの出会いで、一番の発見はなんでしたか?

-

発見というか、彼の見方、彼のアンテナの張り方がすごく刺激になりました。例えば竹の棒1本で三味線を表すとか。ああいうのはさきほど言いましたように、何となく三味線の表現に近いという感じがします。すごくシンプルなんだけど、あの棒1本で、ずーっと世界が広がっていく……。深いところにリズムがあり、その中にシンプルな現代アートのように語りかけてくれるやさしさを感じさせてもらいました。サイモンとの出会いに感謝です。

- 『春琴』の主人公は三味線のプロですから、専門家でない俳優が三味線を弾くと作り物に見えてしまう。イメージが貧弱になってしまいますね。

-

持っているのは竹の棒だけど、弾いているんだと、観客がイメージを描くためのきっかけが、あそこにはありました。舞台って多分、観客が想像力を広げるための余地を残しておかなければいけないんじゃないでしょうか。演じる側が100パーセント出し切ってはダメで、観客と一緒になってつくる。聴いてくれる人、見てくれる人と完成させるという、生でやる楽しさがそこにあることを『春琴』を通して再認識しました。サイモンと出会ったことが、私のこれからの仕事の節目になる予感がします。

- ロンドンの人々には『春琴』のどんなところに注目してほしいですか。

-

三味線の、和音でなく単音でシンプルな音。その音の質感が伝わればいいと思っています。上演会場が変わりますから、音楽も手直しをします。そのために、稽古の日程も入れて1カ月以上、ロンドンに滞在します。

- 「さわり」といわれる複雑な倍音がつくる余韻が三味線の特長ですが、西洋のクラシックに親しんだ人々には雑音だと思われる。日本の伝統楽器の中で、箏や尺八、和太鼓に比べ、海外進出が遅れているのはそのためだと言われていますが。

-

三味線の「さわり」のような音は、どこの国の民族楽器にもあるものです。それは人間がつくった楽器だし、自然の素材だけでつくった楽器だから楽器そのものが1つの命をもっている。クラシック音楽で使う楽器は、混ざり気のない音をつくって合奏するためにつくられた楽器であり、音の表現法が違います。微分音のような音も三味線は使いますが、ああいう音も人間の生理的なところでフィットする音。三味線はそういう音をもっている楽器だということをわかっていただけたらいいかなと思います。

それと、今度は唄も歌うので、日本の声の魅力を聞いてほしいですね。私は、声が一番素晴らしい楽器だと思っていて、端唄のようにとても短い唄、ほんとにちょっとした、二節ぐらいの歌詞を聴いても感動で涙を流すことがあります。短い曲というのは、民謡でもそうですが、自分の思いを素直に歌っているから感動できる。そうした感動を伝える言葉、意味も伝えられる楽器は声しかないわけですから、ぜひ、日本の声も味わってほしいですね。

本條秀太郎

日本の伝統・民族・芸術としての三味線音楽を追求 イギリス現代演劇にも挑む本條秀太郎の世界

本條秀太郎Hidetaro Honjoh

1945年生まれ。日本を代表する三味線奏者、作曲家。長唄を稀音家芳枝に、民謡を初代藤本琇丈に師事。71年「本條流」を起こし独立、「本條秀太郎」を名乗る。本條流家元として後進を育成する一方、古典音楽から映画、舞台、テレビドラマなど、幅広く活動。端唄、日本の民族音楽の再発見、再構築を目指す「ATAVUS」など、常に新しい試みに取り組んでいる。三味線の音色の美しさ、しっとりと艶やかな声は多くの聴衆を魅了する。

世田谷パブリックシアターとコンプリシテが共同制作したサイモン・マクバーニー演出による『春琴』のロンドン公演が実現。1月30日から2月21日まで3週間以上にわたってバービカン劇場で上演されている。谷崎潤一郎の作品を基に、マクバーニーと日本の俳優、スタッフが10年をかけて練り上げたこの作品の音楽を担当しているのが、三味線奏者で作曲も手掛ける本條秀太郎である。日本の伝統音楽の演奏家の枠にとらわれず、多彩な活動をする本條に、三味線との出合いからマクバーニーとの協働作業まで話を聞いた。

聞き手:奈良部和美

*1 三味線

日本の撥弦楽器。木で作られた四角い枠の両面に皮を張った胴と、胴を貫通する長い棹から成る。棹に張った3本の弦をバチや指で奏する。原型は中国の三弦といわれ、通説では16世紀に琉球(現在の沖縄)を経て伝来した。新来の楽器は民衆の心をとらえ、短時日で普及し、民謡から歌舞伎のような劇場音楽、地歌など芸術性を追求した室内楽まで、その後の日本音楽の中心的楽器となった。楽器は改良され、さまざまな奏法が生まれ、多彩なジャンルが誕生。文楽のように物語の語りを伴う「語りもの」や、長唄のように歌を伴う「歌もの」など日本独特の音楽分野が発達した。

*2 端唄

19世紀半ばに生まれた流行歌。政治の中心都市・江戸(現在の東京)で大いに流行した。短く洒脱な歌詞を三味線の伴奏で歌う。本條秀太郎は1993年から古典端唄と新作端唄を聞かせる演奏会「端唄 江戸を聞く」を開催している。

*3 俚奏楽

本條秀太郎が命名し、取り組んでいる民謡を再創造する試み。既存の民謡に本條が現代的解釈を加え、現代に息づく作品としてブラッシュアップしている。

*4 ATAVUS(先祖帰り)

日本の民謡を、世界の視点から日本の民族音楽としてとらえて、「民謡歌謡」を創造する試み。三味線音楽の原点を求めて、中国からさらに西アジアに延びる伝来の道を辿るなど、世界の民族音楽に触発された曲を本條が作曲している。ヤンチンやウードの演奏者も交えた10人前後の編成で演奏する。1989、91年には細野晴臣のプロデュースにより演奏会を開いている。

*5 谷崎潤一郎(1886〜1965)

日本を代表する小説家。その作風は官能美と女性崇拝を基調とした作品で「悪魔主義」と呼ばれる。彼の作品は、耽美主義、エロティシズム、幻想趣味、ロマン趣味、マゾヒズムなどと形容される。東京出身だが、関西に移住後、日本の伝統、古典的日本の美に傾倒し多くの作品を残した。美しい四姉妹の日常を描いた『細雪』をはじめ、『痴人の愛』『蓼喰ふ虫』など。『源氏物語』の口語訳にも取り組んだ。

*6 『春琴抄』

大坂の大店の次女で美貌の春琴の生涯を、彼女に献身的に使えた佐助の目を通して描く。谷崎の耽美主義が表れた代表作。

Photo: Daisuke Ishizaka

長唄三味線と地歌三味線

本條さんが主に使う三味線は、さまざまな大きさのある三味線の中では中型の三味線。長唄は歌舞伎の伴奏音楽として江戸(今の東京)で発達したジャンル。そのため、長唄三味線は美しい高音を出すことができ、華やかな音色に特徴がある。

一方の地歌三味線は上方といわれた大坂、京都で発達した音楽「地歌」で使われる三味線。長唄三味線よりは大ぶりで、棹もやや太い。最も特徴的なのは胴側で糸(弦)を支える駒に鉛など金属のおもりが入っていること。おもりの重さによって微妙に音が変化する。箏や尺八と合奏されることが多く、日本家屋の座敷で聞く、いわば室内楽の楽器。

楽器の大きさが異なれば、糸の太さも変わり、バチの大きさ、形も変わる。奏法も異なり、当然、音色も違う。

地歌はかつて盲目の演奏家によって継承された。封建制の時代、視覚障害者が自立して生きる手段が音楽だった。『春琴』の主人公春琴は9歳で病のため盲目になり、地歌の稽古に打ち込み、やがて名手となる。

Photo: Daisuke Ishizaka

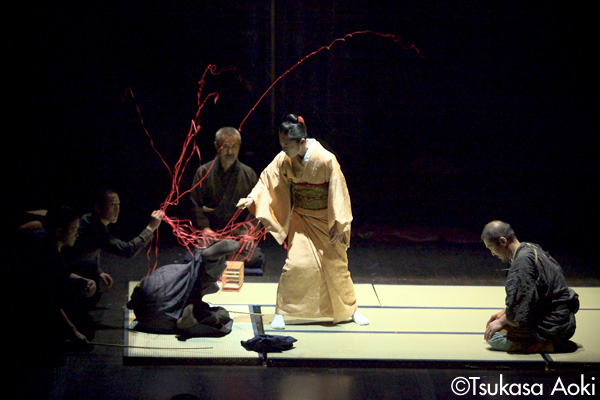

世田谷パブリックシアター+コンプリシテ共同制作『春琴』

(2008年2月〜3月/世田谷パブリックシアター)

[演出]サイモン・マクバーニー

[出演]深津絵里、チョウソンハ、本條秀太郎(三味線)ほか

撮影:青木司

世田谷パブリックシアター+コンプリシテ共同制作『春琴』

撮影:青木司

この記事に関連するタグ