- そもそもどうしてカフカを取り上げるようになったのか、そのきっかけからお聞きしたいと思います。

-

1997年にオープンした世田谷パブリックシアターの劇場監督だった佐藤信さんに劇場のアソシエイトディレクターとして呼ばれたのがきっかけです。僕はワークショップを用いて舞台を作ってきて、また全国のあちこちで演劇ワークショップを開いていたので、佐藤さんはそれに注目されたようです。

演出を始めたとき、台本をそのままなぞるのではなく、稽古場で小さな習作、フランス語でいうエチュードをいくつも作り、どのようにテキストを舞台化すれば面白いかを探っていました。ソーントン・ワイルダーの『わが町』を原作にした『わたしが子どもだったころ』という作品を作ったときは、地方公演を行う際に自治体の公共ホールと連携し、公演前に市民を対象にしたワークショップをやり、市民の参加者の中から十数人を選抜して群衆役で舞台にだす試みもしていました。佐藤さんはそうした活動や創作方法を新しい劇場に取り入れたいと考えていたようです。

それで世田谷パブリックシアターで高校生のためのワークショップなどに関わるようになりました。同時にレパートリーの選定に際して、どんな舞台をやりたいかレポートを書いてだして欲しいと言われた。劇場では、自分のカンパニーではできない、試みたことのないものができそうだと思ったので、ブレヒトやカフカを提案しました。実現したのはブレヒトの『ガリレオの生涯』が先でした。

カフカの『審判』や『城』は海外では戯曲にもなっていますが、『アメリカ』は戯曲化されておらず、いわゆる「不条理」というレッテルも貼られていない。教養小説的なストーリーの面白さがあり、それでいてやはりまぎれもなくカフカ独自の世界がある。俳優としてこの小説をどう読むのか、人物の行動、関係性をワークショップで時間をかけて作り上げたいと思いました。ディレクターになって4年目にようやく企画が通って『アメリカ』公演が実現したのです。 - 松本さんは、はじめ文学座という新劇の劇団にいらっしゃいました。1980年代初めの当時は、小劇場運動が最後期に入っており、東京の演劇界には非常に多種多様な演劇形態がバラバラに存在していました。松本さんは、その中でMODEを立ち上げ、ワークショップ形式で作品づくりをはじめられたわけですが、ワークショップという方法をどのようにして発見されたのでしょうか。

- 日本の演技は、作家と演出家と劇団によってさまざまに異なるやり方があります。が、大きく分ければ、僕が属していた文学座をはじめとする新劇の自然な演技と、それを批判していたアンダーグラウンド演劇の演技に分けられる。僕が弘前大学にいたころ、学生劇団をやっていた先輩が新劇はもうダメなんて言っていましたが、僕はその新劇を見たことさえなかった。スクリーンで活躍していた松田優作、桃井かおり、原田芳雄といった魅力的な俳優は新劇出身だし、まずはちょっと知ってみたいと思って、冷やかし半分で文学座に入りました。でも、学生劇団のアングラ風の演技が体に染み付いていて、文学座研究生の頃は腰を下げて大声をだしていましたが(笑)。

- 腰を下げて大声をだせば、いわゆるアングラ風の絶叫型の演技になる。それをとがめられた?

- そうです。もうちょっと自然に喋りなさいと。文学座には代表的な女優だった杉村春子以下、太地喜和子、北村和夫らの洗練された演技がある。間近に見ていてやっぱり上手いなあと思いました。

- つまり、ナチュラルな演技を再認識し、再評価したという経験があるわけですね。

-

そうですね。実際自分はなかなか上手にできないわけです。文学座の中でも上手い人とそうでない人がいて、僕は後者でしたが、自然な演技の上手下手の違いはとても面白い発見でした。あくまで自然に演じていながら、例えばある瞬間に太地喜和子の集中力のギアが入ると、違う演技の次元にいって、全然ナチュラルじゃない。ギアが入った時の演技、方法論はアングラの優れた女優だった李麗仙や白石加代子と変わらないのではないかと思いました。

新劇女優の最高峰だった杉村春子さんにしてからが「あなたたち自然じゃないわよ」と若手に注意しながら、自分の演技は自然を超えていた。当時70歳を超えていたのに『女の一生』という芝居で17歳の少女を演じていたわけで、それは決して自然なことではない。 - 87歳で少女を演じましたからね。

-

舞踏の大野一雄がバレリーナのような乙女になるのに近いとさえ思いました。杉村さんは70代までは、作り声で少女をやっていたんですが、最後から2回目の『女の一生』の時から低い地声でやったんです。僕は東横劇場で観て、ゾクッとしました。その頃、僕は杉村さんの相手役をやったこともあって、聞いてみたら「声をつくらなくてもいいということに何十年もやっていて今気付いたのよ」と言われた。凄いなあと思いました。

新劇にもそういう凄い俳優がいるし、たとえば、新劇のナチュラリズムを批判していた鈴木忠志さんのカンパニーで育った人たちの中にも逆に型にはまった演技をする人もいる。ならばもはやアングラの演技も疑っていいのではないか、と考えるようになった。それで、僕は稽古に入る前の段階でお互いの演技を検証しあう必要性を感じ、それがワークショップの発想につながっていったのだと思います。 - 杉村春子さんの凄さにふれたことで、演技の始原、魔の時間とでも言うのでしょうか、そういうものに体で気が付いたということになるのでしょうか。

-

そうですね。俳優の卵だった僕はそういうことばかりに興味があって、そこから次第に演出に関心が向いていきました。魅力的な演技はどうやったら作られるものなのか、メソッドによってなのか。俳優の側からすると、演技の再検証、再点検ということに関心が向いていきました。

MODEを結成したころ、東京では即興で舞台を創る手法が他の集団でも試みられていたのですが、そうした集団の一つから女優が公演に参加してくれたことがあった。でも、自分の集団の演出家とつくり方が全く違うというので途中でノイローゼ気味になって。「セリフと演技をいつ決めるんですか?」と聞かれ、「決めないんだよ。君らはどうしてるの?」と言うと、私たちは即興で作るのはある段階までで、それをテープに採ったり演出を記録したりして、最終的にセリフも演技も決めるというんです。「僕は舞台の楽日までずっと決めずにやり続けたいんだ」と言ったら、冗談じゃない、私は辞めると(笑)。 - ワークショップでは、新聞記事の断片からシーンを作ったり、チェーホフの台本を素材にいろいろなシーンを演じたりしていましたね。

-

例えば『会社の人事』という作品では、オフィスのOLと上司が不倫した挙句、その上司は結局若い女に捨てられてしまうというエピソードでワークショップをやり、チェーホフの『ワーニャ伯父さん』の枠組みを借りて、ひとつの場面をつくりました。MODEの初期は毎日配役を変えることもあったから、俳優はすべてのテキストを頭に入れておかなければならなかった。相当な稽古期間が必要でしたね。

小劇場の劇団でしか芝居をしたことがなかった男性俳優がいたのですが、チェーホフのトレープレフの台詞がうまくしゃべれなかった。それで彼の経験に照らして、この台詞は今の演劇界に対する反抗と同じだから、そのつもりでいったん全部自分の言葉で言ってみろ、と。彼は「今までは台詞をただ丸暗記してたけど、なんだか判ったような気がする」と言って、見事にテキストを喋れるようになった。

- 「見事に」というのは「自然に」ということですか?

-

自然に、というか、俳優自身が喋っているように聞こえるということです。チェーホフのトレープレフとして喋っているのではなく、俳優がトレープレフの言葉を借りて自分の思いを喋っているということです。僕は、演技が目指すところはそこなんだと思います。ワークショップは俳優が自分として喋れるようにしていく作業であり、そのための場になっていきました。

- MODEでやってきた作業と世田谷パブリックシアターで始めたワークショップは連続したものととらえていいのですか?

-

連続していますが、参加する俳優が違っていた。劇場プロデュースになったことで、僕の仕事のことは知らないけれど、ワークショップに興味を持った俳優たちが加わった。いわゆるアングラ小劇場系のキャリアのある俳優が参加してくれてうれしかったです。60年代の小劇場運動を立ち上げた世代の人たちは、実は新劇の教育を受けた経験のある人が多いんです。たとえば舞踏の麿赤児さんも新劇のぶどうの会にいたことがあり、酔っぱらうと「俺はよう、アングラじゃねえんだよ、新劇なんだよ」と言う。そういう人たちとのほうが仕事をしやすくて、むしろ新劇の経験のない人と組むことのほうが大変でした。

世田谷パブリックシアターでは、まずチェーホフの『プラトーノフ』、次いでブレヒトの『ガリレオの生涯』を演出しました。これらには多忙な俳優も出演していたため、ワークショップをやろうとしてもなかなか全員揃わないわけです。それで参加できる俳優たちとのワークショップを続け、演劇のテキストではなく、ゴダールのシナリオを取り上げたりしていました。ゴダール特有のちょっと哲学的な「あなたは俳優でしょ。あなたが昨日舞台で言った台詞を言ってみて。今あなたが私に愛してると言った言葉とどこが違うの?」といった演技論の入ったテキストなどを使いながら遊んでいました。

ワークショップを1年かけてやっても、この方法ではこの俳優の良さはでないなあ、ということも当然でてくる。そうなった時はその人を劇の中で浮いた存在でないように見せなくてはならない。なるべく統一した世界の中にいられるようにするためには、構成や演出を工夫することも必要だということも、このワークショップの中で考えるようになりました。

そういう作業の延長線上で何か作品をつくりたいと思った時、僕の中ではじめに提案したカフカがもう一度思い浮かんだのです。

- カフカでどのようなワークショップを試みたのか、具体的なプロセスを教えてください。

-

『アメリカ』は1年かけたのですが、1週間〜10日単位の事前ワークショップを4、5回実施しました。集中してやるのではなく、インターバルを置いて、いったんそれぞれ自分の劇団などに戻り、また集まって前回の続きをやるというやり方をしました。日本の演劇システムだと、稽古期間を細切れとはいえ一年も取るのはまず不可能です。それをまがりなりにも実現したことに意義があると思います。

実は、『アメリカ』の主人公のカール少年役にはある俳優が決まっていたのですが、事前ワークショップが終わっていよいよ本稽古初日という日に怪我で出演できなくなりました。ワークショップでは決まっていた俳優以外に女性も入れて6、7人の候補がいて、みんなカール少年の稽古をしていたので、発想を転換して、複数の俳優で演じ分けたらどうだろうと。結果的に、舞台での場所の移動と時間経過のことを考えると、一人で演じるよりも面白くなったと思います。

- 演劇というのはつくづく面白いですね、トラブルから新鮮なアイデアが生まれる。『アメリカ』のオーディションについてはどのように行われたのですか。

-

まず、僕と一緒にやった経験のある俳優を何人か集めました。それから公募で200人ぐらい来たので、書類選考とオーディションで50人に絞ってから、小グループをつくって具体的にカフカの小説の断片を演じてもらい、選考していきました。それは演技の質を確認するというより、このやり方に向いているか、不向きなのかを見るためです。会話の部分をセリフ、地の部分をト書きとして演ずるというような従来の台本の覚え方ではなく、テキストから色々と発想して場面を立ち上げ、いくつかの演技のパターンを試すことを面白がれる俳優を選びました。なるべくその演技パターンの幅が大きいほうがいい。正解を求めるのではなく、失敗を恐れず、自分をさらけだして実験のできる人。

さらけだすといっても、自分をそのモードにもっていくという意味です。本当に裸になることはどんな俳優だってできない。僕はよく言うのですが、エチュードをやってみて見ている全員がたとえ白けたとしても、それでいいんだ、と。俳優がそのことに自覚的で、その場の空気を共有できているかどうかが大切なんです。最終的に26人が決定し、4回の事前ワークショップに入りました。

加えて本がきちんと読めることも条件になりました。シェイクスピアなら、感情なしで読んでも全部セリフに書かれているから何とかなりますが、カフカは解釈が一様ではありえない。例えばヨーゼフ・Kはそう言いながらも、こういう行動をした、とか、矛盾があるわけです。それを探るのを面白がれる俳優でないと困るわけです。 - たしかにカフカは謎めいていて、首尾一貫しない会話もある。

-

カフカの文章は「あたかも○○のように彼は」という表現をとらない。例えば、ある人物が驚いて一歩後ろに“飛んだ”と書く。“飛んだように”驚くんじゃなくて、実際に飛ぶんです。カリカチュアされているというか、ドタバタ劇のような突拍子のなさがあって、それが面白い。飛ばずに自然に演ずる俳優ではなく、とりあえず飛んでみる俳優が必要です。カフカに限らず、「彼はそこに置いてある椅子のように固まっていた」とあれば、本当に椅子になってみようとする俳優は面白い。

- カフカのテキストをとりあえずやってみて、何かを発見しようということですね。

-

はい。そういうことをしながら、僕の頭の中で配役は大まかに決まり、ぼんやりとした構成表ができてきます。これは舞台でやれそうだなと感じたシーンをピックアップして手書きの表をつくっていく。

それをどう組み合わせるか考えながら、3回目のワークショップあたりからは、いくつかの配役グループに分けて実際にやらせてみて、お互いに見せ合う。同じテキストなのに動かないで台詞だけを言うグループもあるし、その逆のグループもある。お互いに影響を受けながら、色々なやり方を探っていく。それを見ながら僕も場面として成立するかどうか吟味していく。

さらに狭い空間がいいのか、あるいは広い空間がいいのかといった僕の中にあるぼんやりとした美術のイメージを試してみる。俳優にやってもらいながら、四畳半ぐらいの狭い空間に10人が集まるとどうなるか、広い空間ではどうなのかなどと探ってみる。4回の事前ワークショップは、そういう演出についてのさまざまなデッサンをする場でもあるわけです。

- カフカは戯曲ではないわけで、そのままだと芝居にするのは難しい。どうつくっていくのでしょうか。

-

まず長い小説の文章をブロック分けします。それは必ずしも小説の章立てと同じではありません。1章の残り3分の1と2章をくっつけて1つのシーンにしてみるとか。また、家の中のシーンが4つ5つに分かれて描かれているところを1つにして、例えば居酒屋のシーンにまとめたりする。それを俳優たちに構成表で見せる。そうすると俳優はそのシーンの中から面白いところやできそうな場面を選んでやってみるわけです。

小説では全くセリフがないシーンでも、会話を創作してしまう場合もあります。中年の男たちが飲み屋でする会話はこうだろう、というようなことを人生経験がある俳優は即興でつくりますが、若いとうまくいかない。そういう場合は「上司の悪口でも言ったら?」などとメモを渡してつくってもらうこともあります。

- 最終的にそれらの断片が上演台本という形になるのですか?

-

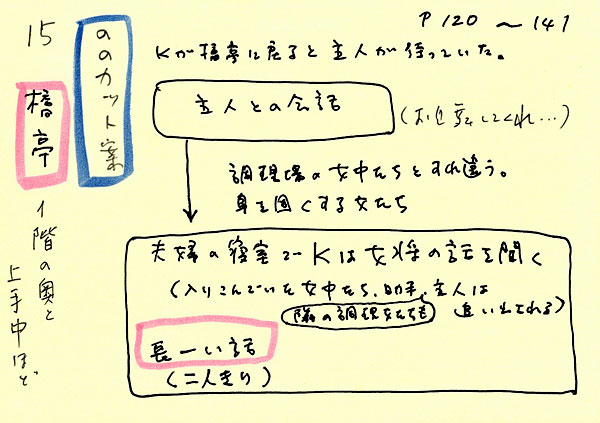

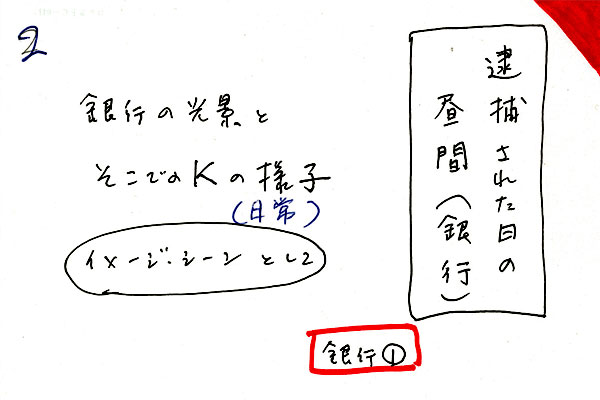

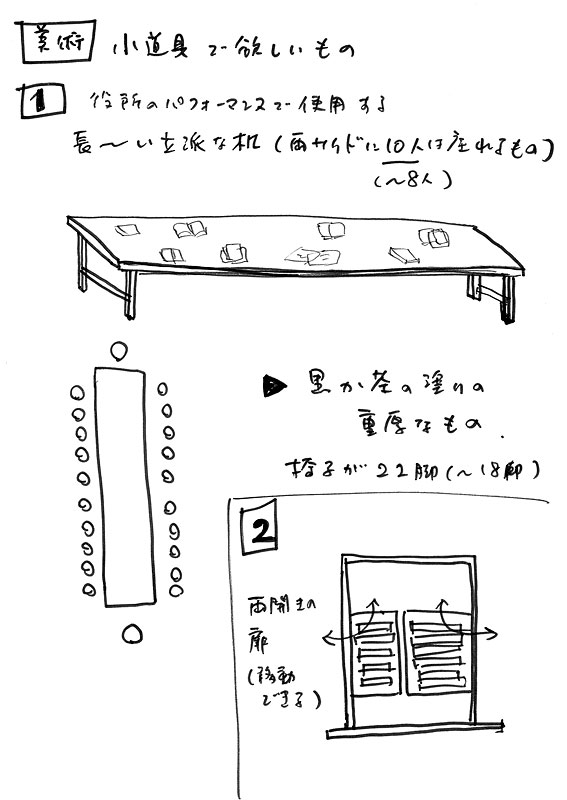

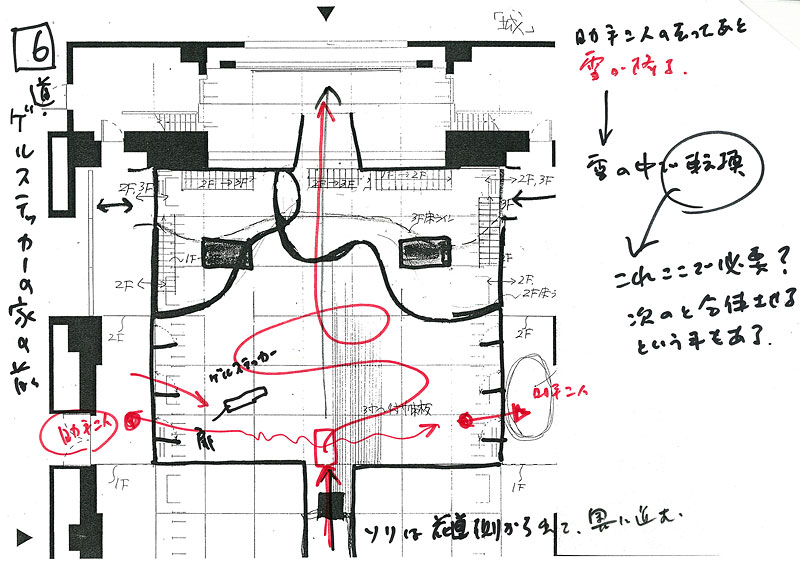

上演台本といっても、ブロックごとの登場人物やセットやできごと等をハガキ大のカードに書いているだけです。例えば『城』の場合は、当初50ブロックほどありました。ここは芝居になりそうもないと思ったらボツにし、ところどころ1つにして、最終的にカードを30枚ぐらいにした。『審判』では「ヨーゼフ 銀行でぐったりする」などとタイトルをつけ、原作では上司と副頭取代理だけの場面だが芝居ではそこは銀行員を交えて7人でやりたいとか、原作では室内だが群集を背景にして街の広場の設定でやってみようとかいうメモを、ワークショップをやりながら少しずつ書き留めていきます。

あと道具のことを書きます。椅子と机が何個あるかとか。それと下手な絵ですが、こういう形の家具がほしいと図示したり。そうしたカードを大きい机に順番に並べて、色々シミュレーションしていくんです。「ここでまた銀行のシーンがでてくるとクドイからこれは抜いて」といった感じで、何度もシミュレートしてみます。『アメリカ』の時はまさにそうやって構成していたんですが、『城』と『審判』のときは結局原作どおりの話の順番が一番面白いことに気づいて、あまり順番は変えませんでした。

- Aは上手からでてきて何かをするとか、動きまで書いていくのですか?

- それはあまり書き込まない。現場で僕が指示します。本稽古の時にセットプランが上がってきてから考えます。後ろからでてくるとか、両袖からでてくるとか、なんとなくイメージはしていますが。

- MODE時代もカード方式でしたか?

-

そうです。評論家の吉本隆明が書いた『マス・イメージ論』が参考になりました。イメージを通じて社会現象を分析していた本です。演出助手などスタッフは台本の形にしたほうが良いと言いますが、僕は表や図のほうが考えやすい。カードは大きさを変えていて、たとえば、10分のシーンの大きさは小のカード、20分のシーンのカードは大のカードというふうにする。それを並べていくと、大きいカードが続くとここは重くなりすぎるから、入れ替えようとか。そうやってバランス、リズムをつくっていく。これは音楽の構成のやりかたとちょっと似ているそうです。

- 確かに松本さんの舞台は音楽的に構成されていますよね。

-

このあたりに動きやイメージのシーンが欲しいなと思ったら、リアルなシーンではなく井手茂太さんに振り付けてもらったダンスで表現しようとか。実際に振り付けてもらっても最終的に重すぎると思ったら「やっぱりナシにして」(笑)ということもあります。最初に読んだ時に面白いと思っていたシーンを入れるのを忘れていたなんてこともあります。俳優から、ワークショップの最初でやっていたあの面白いシーンを何でやらないのかと聞かれてはじめて思いだしたり(笑)。

- 松本修のカード式演出術ですね(笑)。

-

僕は構成表と呼んでいるのですが。とにかくスタッフ泣かせです。台本がなくて、きっかけのセリフだけスタッフにノートに書き込んでおいてもらって、音響や照明のキューを入れるんですから。『城』と『審判』では、演出助手が必死になってワープロで打ち込んで、上演台本らしいものは作りましたが、それが毎日変わるんです。ごめんなさい、ここはなくなりました、破いてください、とか。「この構成でいけますよね?」と聞かれ、いったんOKをだしても一晩考えてまたシーンを差し替えたりすることもある。一番スタッフを困らせたのは『審判』でした。上演時間が長すぎることに最後のゲネプロで気づいたのですが、間に合わなくて。本番に入ってからも手を加えて、交互上演していた「失踪者」を上演している間に構成を再度練って、3シーン抜いて20分短くしました。

- そうだったんですね。ある雑誌の年末回顧の座談会で「もう少し短くできますよね」と言ったのですが、見た日が悪かった(笑)。

-

例えば、ヨーゼフ・Kが踊り子の恋人と酒場にいて知り合いの検事に会うシーンでは、ダンスが入っていたのですが、そこははずしました。ところが、1つ削ると場面転換や衣裳の早替えなど全部変えなくてはいけない。構成を変更し、演出助手と舞台監督と衣裳のスタッフとどこまでできるか相談したら、役者が転換もやっているので着替えられないという問題がでたりする。そうするとまた構成をつくり直さなければいけない。役者は当然5ステージ目から変わるなんて思っていないから、変更した構成表を見せたらビックリしてしまった。本当に役者とスタッフは本当に困ったと思います。僕はひとつの芝居で実際に上演するだいたい倍のシーンはつくりますからね。『審判』は最初の通し稽古の時は5時間ありましたが、最終的に2時間55分になりました。

- いらないものをどんどん捨てていくということですか?

-

俳優は「どうせなくなるかもしれない」と思っていて、どのシーンが残るのか予想をしていたりする。だいたい初日の2週間前から削り始めます。『審判』が5時間あったのは1ヶ月前で、早めに手を打って削り始めたんですが、やっぱり上手く絞りきれてないのがゲネプロの段階でわかった。いらないシーンを削るだけではなく、例えば15分あるシーンを10分にするなど、凝縮して、シンプルにしていく。そのほうがよく伝わる気がするんですね。

それなら、最初からそういう本を書いてくれと言われるのですが、これはまさに僕のワークショップ、つくり方の根幹に関わってくることで、それではダメなんですよ。 - 普通はたとえばチェーホフの台本があって、それに基づいて演劇をつくっていきますが、松本さんの場合はまず演技をだせるだけださせておいて、削りに削って記録していけば、それが台本になるということですね。俳優が怒るわけだ(笑)。

-

そうですよねえ(笑)。カフカの面白さは、余計なことやくだらないことを人が延々としゃべることにもあるから、そういうセリフは残そうとか。だけど二度言わなくてもいいセリフは削ろうとか、そういう作業を俳優と一緒にやっていく。そういう作業の中からでてきたもののほうが面白くなるんです。現代舞踊のピナ・バウシュのつくり方をワークショップに参加した人から聞くと、膨大なエチュードを踊りにしながら、結局なくしていくらしい。場面がなくなっても、それまでに身体で体験したこと、考えたことは絶対に残るという発想のようで、僕と似ていると思います。

そういう作業に時間をかけたいのですが、日本の場合は、劇場を使ってゲネプロをやれるのはせいぜい本番の2日前からなので、見切り発車をしてしまう。僕はそこからダメだしをしたり、新しいシーンをつくりたいのに。それができるのが公共劇場なのではないかと思うのですが……。 - 松本さんの舞台では、演技の合間合間にでてくるダンスや、あるいは『アメリカ』で使った映画『アンダーグラウンド』のブラスのような音楽が非常に効果を発揮しています。そのアイデアの源をお聞かせください。

-

ダンスで言うと、『審判』では、ラストでヨーゼフが処刑される前の夢のシーンや、街の人々の中をバケツを持った女がゆっくり横切るシーンなどは自分で振付しました。踊りの振付というのではなく、舞台の空間にこう在ってほしいということを色々なやり方で試すんです。

音楽は、MODE時代から一曲残らず僕が選曲しています。だから音響のスタッフには嫌がられましたよ、選曲させてもらえないわけですから(笑)。『アメリカ』では、ユダヤのクレズマーという音楽を使いました。海外でCDを50枚ぐらい買ってきてもらって、気になった曲をチェックした。ワークショップの中で試しに曲を流して、それに合わせて俳優にやってもらうこともあります。

僕は、演出する時は必ず音響セットを側に置いて、取っ替え引っ替え音楽をかけながら、合うか合わないかその場で確かめます。音楽というものは、もともと構成が考えられていますから、前奏の時は空間を音と明かりで満たして、主旋律が流れだす時に役者がフワーっとでて、間奏の時に散って、エンディングでサーッと消えていく、というふうにイメージできる。それからそこにセリフを当てはめていくこともあります。

シーンとマッチする音楽があればセリフのほうがいらなくなることもある。哀しみを表現するシーンで情感がイメージされる曲が流れると、役者は突っ立ったままでもいい。それが感じられる俳優はセリフがいらないことがわかります。そのほうが観客に想像力を与えることができる場合もある。逆に音楽によって役者にイメージを植え付けておいて、ある段階から音を使わないで黙って居させることもあります。音がなくなっても役者の中には音でつくられたイメージがあるから、ただ黙って椅子に座っているのとは違う身体が見えてくる。

- 松本さんの中には、音楽も美術も、あるいは照明も、すべてのものが等価にあって、それを一つのイメージとしてつくっていく感じですね。観客の立場からすると、読者としてカフカを読む時とは全く違う、書かれていない深層心理が見えるシーンがあるということで、そういう“演劇的カフカ”になるのが面白いですよね。演劇としてこれだけやってみて、改めて演劇人としてカフカのどこがどう面白いと感じていらっしゃいますか。

-

カフカの読者から、僕のやった舞台には「カフカにはないユーモアと、性的なものを付け加えた」と言われましたが、違うと思います。もともとカフカの中に性的なイメージやユーモアがたくさん書き込まれている。日本でのカフカの読まれ方では、そこが重要視されていなかったかもしれませんが、演劇的にはそこがとても面白いと思いました。若い頃に『城』を読んで面白く思えなかったのはそこが読み取れなくて、観念的に受け止めていたからだというのがわかりました。

僕は、演劇には“ユーモア”の要素が必要だと思っています。恋愛経験や社会経験がないとカフカに書き込まれているユーモアをユーモアとして受けとれない。実にいいかげんな論理をもて遊ぶ役人や弁護士がでてきて、それがとても面白いと思いました。でも、そのナンセンスな描写はわれわれの生きている社会そっくりなんです。

それからカフカの性的なものの描き方が面白いですね。愛を求めると言っても、精神的な愛と肉体的(生理的)な愛がズレたり、一致しないこともある。報われない恋、報われない性欲がいっぱいでてくる。実際に舞台でやると、女にのし掛かり、愛撫しながら「君のところの弁護士はさ」と言う。舞台でやるとそのズレが直接的に見えるわけです。

- 俳優の肉体を通してみると、「なんだ、こういうことだったのか」というのがたくさんあったのでしょうね。

-

カフカの舞台は、私たちの在り方の鏡として見ることできるかもしれません。赤裸々にとまでは言いませんが、自分たちのことがかなり如実に見える……。

もちろん、文学的な主題にも惹かれます。『アメリカ』や『城』ではカフカの残したアフォリズムとでもいうような断片を字幕で挿入しました。「私」とは何なのか。それは独房の中で高い窓を見つめているような存在ではないのかといった、理由の判ったような、判らないような表現で孤独について書いてありますからね。

あとは、視覚的に、人の容姿、服装、あるいは建物についてなど、物の外見についての描写がとても細かい。カフカがどういう絵をイメージしているのかを想像するのが面白かったです。そうか、そういうものの見方があるんだ、そういう気分のときには街がそう見えるのか、とか。ある演出家と話をしていたら、「アメリカは映画ならできるけど、芝居では難しいんじゃない?」と言われたのですが、僕はそれを芝居で見せることは可能だと思ったのです。

カフカの小説には眠りのシーンがたくさんあって、朝起きたらこうなっていた、というのがよくありますね。有名なのが『変身』の書きだしで、朝目覚めたら巨大な虫になっていたというものです。けれど「夢ではなかった」と書いてある。「夢だった」はではなく「夢ではなかった」と書いてあるんです。そこが、カフカの面白いところなんだと思います。

- 『変身』は松本さんも舞台化されています。松本演出は“虫”をかぶり物をしたりしないで、普通の生身の人間としてだしていました。それなのに、周りは普通の人間を虫として扱い始める。「お前は虫だ」と言われているうちに、本当に虫に見えてきてしまうという演劇的な怖さがありました。それは今日的な課題であるいじめの問題にも通じるところがあると思って拝見しました。本当にカフカ的です。説明してしまえば、ユダヤ人虐殺の問題に繋がっていく、差別とか虐殺という人間の異分子排除の捏造の構造が非常にリアルに描かれていました。

-

僕は最初から、あのグレーゴル・ザムザはパジャマを着てベッドにいればいいんだと思っていました。フォーキン演出の舞台を映像で見ましたが、俳優が虫になってベッドの上で動かなくなった場面で、非常にイヤな気持ちがした。異形の形、つまり身体障害者のような演技をして最後には動けなくなって排除される。それこそ差別じゃないか。僕は絶対そういう表現は取りたくなかった。

能や狂言の名乗りで「私はこのあたりに住む山伏でござる」といえば、それで山伏になるという、単純な演劇の構造のほうがやはりいいと思いました。「彼は虫になった」と言えばそれでいい。『変身』はカフカが生きている時に出版されましたが、彼は挿絵で虫を使わないでくれと執拗に言っているんです。結局、ドアを覗いて叫ぶ家族の版画が挿絵になった。どのような虫であるか色々と想像されますが、結局、どんな虫なのかは書いてありません。そもそも誰が変身したのでしょうか。変身したのはザムザではなく、家族たちだったのかもしれないのです。

松本修

ワークショップとカード式演出術でカフカ劇に挑む、松本修の世界

松本修Osamu Matsumoto

MODE主宰/演出家。1955年、札幌市生まれ。俳優として10年間、文学座に在籍後、1989年に演劇集団MODEを設立。チェーホフ、ベケット、ワイルダーなどの海外の戯曲を、現代日本の劇として再構成・演出して高い評価を得る。また、柳美里や坂手洋二、平田オリザ、松田正隆、宮沢章夫など現代日本の劇作家との共同作業も積極的に行ってきた。1996年〜1998年、北海道演劇財団常任演出家。1997年より2001年までの5年間、世田谷パブリックシアターのアソシエイトディレクターをつとめ、同劇場で2001年に1年間にわたるオーディションとワークショップを費やして創作されたカフカの『アメリカ』は好評を博し、03年の再演時には読売演劇大賞優秀作品賞、同優秀演出家賞、毎日芸術賞・千田是也賞を受賞した。05年に新国立劇場で上演された『城』(カフカ作)は、読売演劇大賞作品賞、優秀演出家賞を受賞。カフカの連作ほか、『わたしが子どもだったころ』(読売演劇大賞優秀作品賞、同優秀演出家賞)、『プラトーノフ』(湯浅芳子賞)、『ガリレオの生涯』などを手がける。近畿大学文芸学部芸術学科准教授。

聞き手:内田洋一

世田谷パブリックシアター制作

カフカ2作交互上演『審判』

(2007年11月15日〜12月8日/世田谷パブリックシアター)

原作:フランツ・カフカ

構成・演出:松本修

撮影:宮内勝

世田谷パブリックシアター制作

カフカ2作交互上演『失踪者』

原作:フランツ・カフカ

構成・演出:松本修

撮影:宮内勝

『城』演出カード(構成表)の一部

『審判』演出カード(構成表)の一部

『城』の構成表

この記事に関連するタグ