- まず、栗栖さんの個人史から聞かせてください。子どもの頃からダンスに興味をもっていたそうですね。

- 通っていたのがユニークな小学校で、体育とは別にダンスの授業がありました。それで7歳の時に創作ダンスを始めて、高校まで続けていました。仲間と一緒に祭りやパフォーマンスを創り上げるのが好きで、そういうことをやるために学校に通っているような10代を過ごしました。

- 当時の栗栖さんの夢はオリンピックの開会式を演出することだったと伺ったことがあります。ダンサーになりたいというのならわかりますが、どうしてそういう夢を持つようになったのですか。

- 身体表現や舞台芸術は好きでしたが、役者やダンサーになりたいという気持ちはなく、漠然と舞台美術家や演出家といった方に進みたいと思っていました。ただ、いろんなジャンルがある中で、自分のやりたい分野がはっきりとは見つからなかった。高校で進路を決めなきゃいけなくなった頃に、偶然、テレビで見たのがリレハンメル・オリンピック(1994年)の開会式でした。真っ白な雪の上に子どもから大人まで、いろんな年齢、いろんな国籍の人が妖精になって登場するような世界で、「私が創りたいのはこれだ!」と直感しました。

- 進学先は舞台芸術系ではなく、東京造形大学ですよね。

-

私がやりたいと思ったことは、どこの大学の何学部に進んだらできるという仕事でもないし、こういう会社に入ったらできるというものでもない。それでいろいろ検討した結果、東京造形大学の比較造形専攻・造形振興コースを選びました。大まかに言うとアートマネジメントを学ぶようなコースで、それが一番包括的にいろいろな表現を見られるのではと考えました。

大学時代は早稲田大学の学生劇団の旗揚げに関わり、そこで空間演出をやったり、イベント会社にアルバイト登録して、数万人規模のスポーツイベントの現場で仕事をしたりしていました。それらを掛け合わせると、何となくあの開会式の絵に近づく(笑)。98年の長野オリンピックの時には、ボランティアとして選出村の中で行われる式典や文化プログラムの運営などに関わりました。

劇団活動をやってみて、劇場の中で作品を創って発表するというのは私のスタイルに合わないと感じたので、劇団を辞めて、不特定多数に開かれたアートプロジェクトを起こす活動を自分で始めました。大学を卒業してからも、イベント会社で働いてお金を稼ぎ、それを自分のプロジェクトに注ぎ込むことを繰り返していました。その後、活動を一旦休止し、通販コスメの会社に勤めてプロダクトのディレクションやブランディングをしていました。そうしてお金を貯め、それを元手にイタリアの大学院ドムスアカデミーに留学しました。 - どのようにして留学先を選んだのですか。

- たまたま大学の卒業旅行で初めてヨーロッパに行ったのがスペインとポルトガルでした。そこで触れたスローライフというか、豊かな暮らしのある文化がいいなと思いました。最初はイタリアのファブリカ(ベネトンが若手クリエーターのために立ち上げたアートスクール)に行ければと思っていました。資生堂名誉会長の福原義春さんとベネトン社会長のルチアーノ・ベネトンさんが対談した本『対話ー私たちが大切にしてきたこと』に、スローライフに根ざした地球に優しい企業経営のことが書かれていて、影響を受けました。でも、25歳までという年齢制限ギリギリだったこと、ファブリカの校長を務めていた写真家のオリビエーロ・トスカーニが辞めたことなどもあり、同じイタリアのドムスアカデミーを選びました。

- どういう学校ですか。

-

イタリアで一番古いデザインの大学院大学で、マスターコースしかありません。基本的にはデザイナーとしてある程度キャリアを積んだ人が入学する研究所のような所です。そこに新しくできたビジネスデザインのコースに入りました。ビジネスの大きな仕組みをデザインすることを学ぶコースで、MBAが経営のマネージメントだとすると、こちらは新しいビジネスの形態やスキームをつくる、デザインすることを学ぶところです。

私は2期生だったのですが、授業はプロジェクトベースで、クライアントの多種多様な企業から出されるテーマに対してプロポーザルを出す実践的なカリキュラムでした。エンターテイメント企業もあれば、老舗の靴屋さんからのオーダーもある。イタリア人の学生はほとんどいなくて、言語も違えば文化も違ういろんな国の学生と一緒にプロジェクトを進めていきました。これがプロダクトをつくるのだったらそうでもなかったと思いますが、ビジネスデザインとなるとそれぞれの国の段階が違いすぎて、そういう人達と話し合いながらひとつの提案にまとめていくのはとても大変でした。 - ドムスにはどのぐらい留学していたのですか。

- 14カ月ぐらいです。本当は残りたかったのですが、移民政策が厳しくなりビザが下りませんでした。ただ、私に仕事を発注してくれる会社がイタリアに2社ほどあったので、その後、2〜3年は東京とミラノを行き来していました。1社は企業のデザイン戦略などを考えるデザイン事務所、もう1社はフューチャー・コンセプト・ラボという社会学者が立ち上げたソーシャル・トレンドを調査する会社です。“クール・ハンター”と呼ばれる若手のリサーチャーを世界規模でネットワーク化して、世界のいろいろな社会的傾向を測る“クリエイティブ・マーケティング”という手法で知られています。私は、そこの日本担当リサーチャーとして仕事をしていました。

- すごい行動力ですね(笑)。

- そもそも子どもの頃から海外の文化に触れることや、文化や社会的な背景の違う人たちと何かをやることに抵抗がなかった。そういうことが好きでこういう道を選んだような気がします。

- 栗栖さんがやりたかった不特定多数に開かれたアートプロジェクトの活動を再開したのはいつですか?

-

生活費のためにイタリアの仕事を続けていましたが、徐々に生計が成り立つようになり、2009年の「大地の芸術祭〜越後妻有アートトリエンナーレ」に応募して活動を再開しました。市民参加で何か創りたいと思って、『しゃったぁず・4』という映画を撮りました。十日町商店街で撮影したのですが、脚本家ら映画の専門家を巻き込み、商店街の中に拠点となる家を借り、そこに住みながら300人ぐらいの人を巻き込んで70分ぐらいの作品を撮りました。

私は監督とかカメラマンをやったわけではなく、企画者というか、町に住みながら町民たちを説得していく、巻き込んでいく係(笑)。コミュニケーション担当って感じです。 - そういう人を巻き込んでいくというスタンスは、今の栗栖さんの活動に通じるところがあるように思います。越後妻有の次に取り組まれたのが徳島県の山間部、神山町で行った「神山農響楽団」(交響楽団の“交”と農業の“農”を掛けたネーミング)ですか?

- そうです。越後妻有でやり切れなかったところがあって、それを踏まえて新しい作品を創りたいと思いました。ちょうどSTOMP(*1)の元メンバーだったRick Willettさんが引退されて、日本に来たがっているという情報を得ていたので、山間部の村の人と一緒に村にあるものでSTOMPみたいなパフォーマンスがつくれないかと思いました。それで受け入れ先を探していたら、神山町が手を上げてくれた。その準備を始めたときに、病気が発覚しました(この時のアイデアは復帰後初めての仕事として2011年に「神山農響楽団」として実現)。

- 2010年、32歳の時に右脚の骨軟部に悪性線維性組織球種が見つかったんですよね。3度の手術と8回の抗がん剤治療という闘病生活を送られ、右下肢機能全廃という障がいを抱えることになった。病気の前後で、人生との向き合い方がずいぶん変わったのではないかと思います。

- そうですね。それまではいつ実現できるかわからない夢を追いかけながら、ガムシャラに走っていたと思いますが、そこで一旦すべてをリセットしました。生存率もすごく低い癌なので、まず生きることに集中しなければならない。5年後、10年後という先の夢ではなく、今この瞬間をどう楽しく生きるか、という方に大きくシフトしました。

- 一方、障がいという経験が、栗栖さんに新たな出会いをもたらしました。アートスペースとレストハウスを兼ねた横浜市の「象の鼻テラス」(市文化観光局の委託によりスパイラル/株式会社ワコールアートセンターが運営)の事業として09年にスタートした「横浜ランデヴープロジェクト」です。栗栖さんは11年から、同プロジェクトが行っている市内福祉施設との協働によるプロダクト開発のディレクターに就任されました。

- 社会復帰して真っ新な状態の時に、ランデヴープロジェクトを企画したスパイラルの現シニアプランナー、松田朋春さんから「栗栖さんにピッタリの仕事がある」と誘われました。もともとはプロダクトよりもパフォーマンスのような無形なものをつくることが好きでしたが、すべてを失い、今の私にできることがあれば何でもやらせてほしいと、お引き受けしました。

- 具体的にはどういう仕事をされたのですか。

- 私がディレクターになる前から、松田さんと岡田勉さん(スパイラル現シニアキュレーター)が福祉施設にアーティストを派遣して自由な発想で面白いプロダクトをたくさんつくれるようになっていました。けれど、いざ販売しようということになったときに、販路、原価率、パッケージングなどの問題があって流通させられるような状態ではなかった。それを売れる商品にするためのブランディング業務を私が担当しました。アートディレクターを入れ、「スローレーベル」(*2)というブランド名も決めました。

- スローレーベルのオリジナルブランド商品は全国の百貨店やセレクトショップで販売されるようになり、また、12年からは市民参加型のものづくり「スローファクトリー」を全国で展開するようにもなりました。

-

障がい者とアーティストと一緒にものづくりを行うスローレーベルでは、販売がうまくいけばいくほど生産が追いつかなくなるとか、スローであるが故の限界が見えてきました。百貨店やセレクトショップで販売するとなると、「スローなコンセプトっていいですね」と言われるのですが、契約段階では納期などマスプロダクトの商品と条件が同じだったりする。そのミスマッチでお互いに苦しい感じになってしまう。それで施設だけでつくっていると間に合わないので、材料や道具を象の鼻に持って来て、一般の人にも手伝ってもらおう、象の鼻テラスをスローレーベル工場にしちゃおうと。スローレーベル・エプロンをつくって、みんなに付けてもらって、パッケージングの作業や、誰でもできるんだけど施設の中ではできる人がいないみたいな作業にいろんな人を巻き込みながらつくるようにしました。それがスローファクトリーの始まるです。実際にやってみると、みんなすごく楽しんで参加してくださった。ものづくりが好きなんだ、何も考えずに手だけを動かすようなことを求めているんだなと気づきました。

それで、もしかしたらものを売ることよりも“体験”の方が売り物になるのではないかと思いました。障がいのある人もものをつくって売ってお金を儲けたいとは思っていなくて、何か社会と繋がりたいとか、そうしたことに喜びを感じている。ものをつくる過程で障がいのある人とない人が一緒に共同作業ができれば、それで充分プロジェクトとしての意義を果たせるのではないかと考えるようになりました。そこから「スローアカデミー」という学びのプログラムなど、徐々に障がいのある人とない人が出会う機会をつくるほうに活動がシフトしていった感じです。 - ご自身が障がい者であることで、何か影響はありましたか。

- 私が杖をついているので、垣根が低くて、施設などでみなさん温かく迎えてくださいます。そうじゃなければ、自分たちの世界とは違う人たちが来たみたいな感じになっちゃったかもしれない。なおかつ私は障がいがあるにもかかわらずアクティブですから(笑)、彼らも障がいがあることを言い訳にできない。私自身にとっても、普通の企業のプロジェクトだったらかなりしんどかったと思いますが、お互いを自然に配慮しあえる環境で社会復帰できて本当に良かったです。

- 栗栖さんの人生では、いろんな経験や出会いが上手く繋がっているように思います。何かをやってそこで感じた課題が、次の活動の布石になっている‥‥。

- そうですね。スローレーベルの活動から次に繋がったのが、2014年に初めて行った国際アート展「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」です。ものづくりだと、施設には多くの人がいるのにできる人しか関われないという状況があって、これがアートだったら全員が関われるものがつくれるのにと思っていました。それで、ヨコハマ・トリエンナーレが行われる年に障がい者と多様なジャンルのプロフェッショナルを繋ぐ「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014」(*3)を象の鼻テラスから提案しました。それまでは横浜市の文化観光局と仕事をしていたのですが、これを機に健康福祉局とも連携することになり、スローレーベルもNPO法人化しました。

- 「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」は、病気で一旦リセットした本来の夢、オリンピックの開会式という夢に繋がるものでもありますよね。

- そのときにはまだ2020年の東京オリンピックは決まっていなかったのですが、私が障がい者になって初めてのロンドンオリンピックが12年にありました。 ジェニー・シーレイ が演出したパラリンピックの開会式を見て、それがすごく良くて影響を受けていましたから、パフォーマンスがやりたい、アートがやりたいと。その時には、病気から2年経ち、少し将来を見られるようにもなっていたので、「私はパラリンピックの開会式をやりたい」と宣言しました。

- ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014のパフォーミングアーツ関連のプログラムでは、ベルギーで知的障がいのある人とサーカス・プロジェクト「エスパス・カタストロフ」を行っているカトリーヌ・マジ、車イスのダンスで有名なカンドゥーコ・ダンス・カンパニー・ディレクターのペドロ・マシャドのワークショップなどが行われました。

-

ジェニーの開会式を見ていたのでサーカスとダンスというノンバーバルな表現から始めようと思っていました。実際に取り組む中で、またいろいろな課題が明らかになりました。14年からプロジェクトに加わってもらったサーカス・アーティストの金井ケイスケさんと事前ワークショップを行ったり、懸命に広報したにも関わらず、障がいのある人の申し込みが少なかったんです。やはりアクセシビリティの問題があるのではないかという結論に辿り着きました。

自分たちは質の高い表現をつくり出すことを目標にやってきたけど、それ以前にまず表現したいと思う人を増やさないことにはスタート地点にも立てない。それで、「スロームーブメント」を立ち上げました。14年のパラトリエンナーレで蒔いた種を枯らしたくないという思いもあり、身体を動かしたり、人前で表現することが好きな人がさまざまな形で参加できるパフォーマンスを、いろいろな場所でやりながら軽やかに広めていくプログラムです。また、スロームーブメントは、パフォーマーやスタッフの育成、技術開発のためのプラットフォームでもあります。今はエアリアル(空中パフォーマンス)にも挑戦しています。 - スロームーブメントを立ち上げるとともに、障がい者のパフォーマンスを支援する「アクセスコーディネーター」と「アカンパニスト」の育成にも着手されています。

-

障がいのある人たちが参加したいと思っても、物理的なハンデがあって一人でそこに足を運ぶことができないし、家族や職員さんの都合もあってハードルがすごく高いんです。車椅子を使っている人も全員同じ状態ではなくて、一人で乗り降りできる人も入れば、降りられない人も入る。そういう個々人の状態を把握して、対応をそれぞれに合わせてカスタマイズし、丁寧にフォローするということを普通の制作スタッフに担わせるのでは荷が重すぎますし、事故に繋がる。それでそこをアクセスコーディネーターという専門スタッフに担ってもらうことにしました。

今いるコーディネーターのひとりは、私が大学で劇団をやっていた時の仲間で、看護学校に通いながら女優をやっていたという経歴の持ち主です。女優は引退して普通に働いていたのですが、看護師の資格を持っているし、舞台の知識もあるので適任ではないかと思いました。それで、前例もなく、何が正解かもわからない仕事だけれど、一緒にやりながらつくっていってもらえないかと誘いました。彼女に声をかけるきっかけになったのが、14年のパラトリエンナーレで大阪から森田かずよさん(先天性脊椎側彎症、二分脊椎症などの障がいを持つ義足の女優&ダンサー)を招いて踊ってもらったことです。1日2回医療的な介助が必要だということを聞いて、病院を手配すればいいと思っていたのですが、病院では診察は受けられるけれど処置だけはできないと。訪問介護の手配が必要だとわかり、そういうことを何とかできる体制が必要なのだと気づきました。

活動が広がる中でスタッフの育成は急務で、現在もアクセスコーディネーターを募集中ですし、市民のアクセススタッフを育てるための「アクセシビリティ研究講座」をスタートさせたところです。 - 一方、パフォーマンスの中で重要な役割を果たしているのが「アカンパニスト」ですよね。

- 14年にパラトリを立ち上げた時に、すでにそのキーワードは出ていました。それまでの活動の中で、当事者はもちろん重要ですが、そばに寄り添って創作をサポートしている施設の職員さんや家族のような人たちの存在が大きいと感じていました。その人たちがいかにクリエイティブか、いかにセンスがあるかで最終的なアウトプットの質が大きく変わるというのを、ものづくりやアートの現場で実感していました。しかし、そこにあまりスポットがあたることがなくて、当事者の問題にされることが多かったんです。でもそうじゃなくて支える人達のクリエイティビティをもう少し高めて、環境を変えましょうというのがパラトリエンナーレのコンセプトのひとつでもありました。それを引き継ぐかたちで、舞台上で障がいのある人と一緒に動きながら能力を引き出す人のことを「伴奏者」という意味でアカンパニストと名付けました。

- パラリンピックのランナーには伴走する人がいる。その芸術版ですね。

- ええ。わざわざそんな名前を付けた人の力を借りてまでやらなくていいのでは?という意見もあると思うのですが、自分たちが楽しむためだけの作品ではなく、ある一定のレベルで人に見せる作品をつくろうと思っているので。そのためには知的障がいの人など出演者にいろいろな事情がある中で、やはり演出家とパフォーマーの間に入る人が必要だと考えました。

- アカンパニストはダンス経験のある人がなるのですか。

- やはりその方がいいです。初期は、障がいのない人はみんなアカンパニストかなと思っていたのですが、やってみるとそうではなくて、ただのダンサーでもダメだとわかってきました。周りを見られるとか、ケアできるとか、プラスアルファの能力が必要です。でもただそれをやってしまうと介助になってしまってクリエイションにはならない。クリエイションの中でやれるというのは、結構、技術的なハードルが高いんです。演出家はパフォーマンスが始まってしまうと何もしてあげられないから、舞台上のアカンパニストはすごく重要です。

- 栗栖さんの作品をいくつか拝見していますが、アカンパニストと障がいのあるパフォーマーが渾然一体になっていて、とても自然に見えることに驚きました。

-

パフォーマーとアカンパニストを1対1のペアにすると、この人がこの人の介助をしているというふうに見えてしまうので、この場面のこの動きはここに居る人がケアをするなど、シーン毎にどんどん替わっていく複雑な段取りになっています。

- パフォーマンスにおける栗栖さんの役割は?

- 総合演出です。全体を監修する立場で、振付など具体的な部分は各演出家にお任せしています。アクセスコーディネーターやアカンパニスト、制作スタッフまでを含めてチームで創っていて、そこにゲストコレオグラファーのような人に参加してもらっています。

- 14年にスタートしたヨコハマ・パラトリエンナーレは、17年、20年と3回にわたって開催されることになっていますが、今年(コア期間:10月7〜9日開催)はどのようなプログラムになる予定ですか。

- 今回はすごく壮大です! 象の鼻パーク全体を使って、“不思議の森”という空間を創り上げます。そこに向けた市民とアーティストとの協働がもう始まっています。森の中には、いつもの時間と空間の認識が変わるような五感を刺激するアート作品が点在します。その森の案内人は“うさぎ”で、そのオーディションには70人もの申し込みがありました。巨大なお皿の形をした円形の特設ステージをつくり、その円卓を囲んで同じ釜の飯を食うという感じで30分ほどの現代サーカス作品も発表します。障がいのある人もない人ももちろん一緒で、出演者は総勢百数十人になります。

- 栗栖さんは、リオ・パラリンピックでフラッグハンドオーバーセレモニー(大会旗引継式)のステージアドバイザーを務められました。

-

リオではセレモニーをオリ・パラともに同じチームが手掛けることになっていたのですが、当初のチームには障がい者のことがわかる人が少なかった。そこでパラトリエンナーレをやっていた私のところにヒアリングにいらして、結果、演出会議に出席することになりました。椎名林檎さん(クリエイティブ スーパーバイザー/音楽監督)やMIKIKOさん(総合演出/演舞振付)のやりたいことを実現するためにはこういうことが必要ですよとか、こういう人がいますよとか、ステージ上のあれこれについてアドバイスして、相談しながらつくりあげていきました。

大きなハードルになったのが、リオへの渡航でした。障がいのある人たちが長時間移動するのは想像以上に大変なことです。36時間のフライトに耐えられる人に参加してもらい、さらに彼らをベストなコンディションで現地に連れて行って、何回リハーサルして、どうやって舞台に上がってもらえば健康の問題なくできるかということを徹底的に話し合いました。現地のホテルと車椅子利用者のためにこういう部屋が必要だとか、それがなければこういうシャワーチェアを準備してほしいとか、細かいリクエストを出演者にヒアリングし、スタッフと連絡を取りあいながら手配しました。 - それこそアクセスコーディネーターの仕事ですよね。最終的にはどのような体制だったのですか。

- パフォーマーは19名、うち9が障がいのある人でした。スローレーベルからはアクセスコーディネーターとアカンパニスト各4名が加わりました。そのアクセスコーディネーターだけで障がい者の寝食までお世話することは難しかったので、介助者も入れてもらいました。いろいろありましたが、本当にみんなで支え合い、障がい者同士でもできることは助け合って、結果としては理想的ともいえる環境になった気がします。

- リオが終わり、次の大きなステップになったのが昨年12月に「新豊洲 Brillia ランニングスタジアム」(*4)という新たな活動拠点ができたことだと思います。

- 東京オリンピックで選手村の向いの土地にある新豊洲のコミュニティづくりについて考える「TOYOSU会議」をスパイラルが提案し、若い有識者とブランディングについて相談する中で、SPORT×ART(スポーツバイアート)というテーマの活動が生まれました。その拠点としてできたのですが、私たちもエアリアルのトレーニングができる場所がほしかったのでいろいろと要望を出し、その設備を付けてもらう夢が実現した施設です。

- 新施設ではどんなことをやっているのですか。

-

14年にパラトリエンナーレ、その後のスロームーブメントを通じてパフォーマーがどんどん成長していきました。最初は金井さんらのアーティストに入ってもらってワークショップを行い、表現力を付けることをやっていましたが、今ではエアリアルに挑戦できるところまできた。それをさらに高めようとすると、ここまでしか手が上がらなかった人がもっと上まで上がるようになると表現の幅が広がるとか、カウントがとれなかった人がとれるようになるともっと踊れるようになるとか、一人ひとりのパフォーマンスを上げていくことが必要になってきます。そのために、今は理学療法や作業療法など、障がい者の身体を知っているパーソナルトレーナーのような方に入ってもらってトレーニングをやっています。そうすると金井さんと行っているサーカスも生きてきて、“スポーツとアート”ということに近づくかなと。

ヨーロッパを視察すると、ソーシャルサーカスのようなことが普通に行われていて、フィジカルセラピストなどもいて、普段運動する機会のない障がいのある人たちや高齢者などの健康増進のプログラムに役立つものになっています。単に歩けるようになるためのリハビリではなくて、サーカスのように表現とかアートのプログラムだと、ジャグリングしてみたいとか、エアリアルをやりたいとか、踊ってみたいとかというモチベーションでやれて、気づいたら機能が改善していたということもあり、医療の人達からも注目されている。医療ではこれまで安静を第一にしてきたことで、肥満などの二次障がいが増加しており、その予防が課題となっています。私が入院していた病院の整形外科やリハビリテーション科の先生方にサーカスのプログラムについて説明したらとても興味をもっていただいて、これからはそういう専門家や専門機関とも連携し、日本の医療や障がい者の環境を変えられるようなプログラム開発ができればと思っています。それが正に東京オリンピック・パラリンピックにしかできないレガシーになるような気がしています。 - アートの視点では、例えば無理に手を上げなくてもありのままが美しいといった見方があるのかもしれませんが、そこはどんなふうに考えていますか。

- シンプルに、上がるに越したことはない、と思います。やりたい、チャレンジしたいという人に、その機会と場所がないなら、私たちはそれを提供したい。スポーツにしろ、アートにしろ、健常者は趣味でマラソンをやったりバレエ教室に通ったりできるのに、障がい者はいきなりパラリンピアンになるか、何もしないかみたいな感じで、その間の選択肢がすごく少ないとずっと感じていました。私たちはその選択肢のひとつになれればいい。さらに私たちのプログラムで育った障がい者を支援できる人、アクセスを整えられる人材が各地域に帰っていけば、そこのバレエ教室が開かれたものになるかもしれないですよね。そういう因子のようなものをたくさん育て、各地に分散させていくこと。それが2020年までに私たちがやるべきことだと思っています。

- その2020年に、オリンピック開会式の演出が夢だった栗栖さんが今やってみたいと思っていることは?

-

2020年に私たちは3つ大きなイベントを想定しています。開閉会式とヨコハマ・パラトリエンナーレ、それから日本財団とユネスコの共催による障がい者芸術祭です。私はその芸術祭のプログラム・アドバイザーをしているのですが、それらに向けてパフォーマーや支援する人材を育てていければと思っています。関連団体が連携して取り組んでいけるよう、今、横の繋がりをつくろうとしているところです。

自分自身が芸術監督や演出をやりたいということではなくて、私たちがこれまでに培ってきたノウハウを十二分に生かしてほしいと思っています。それともうひとつ、セレモニーのキャストにもスタッフにも障がい者をちゃんと関わらせてほしい。もちろんその方が大変なのですが、そこから逃げないでほしい。楽なつくり方をすればそれで終わってしまいますから。真っ向から取り組むことで2021年以降が変わるはずなので、そのことはしっかり訴えかけていきたいと思っています。 - 栗栖さんは以前、「2020年以降、障がいという言葉がなくなったら良い」とおっしゃっていました。最後に、栗栖さんが思い描く、より良い社会の姿を聞かせてください。

-

要は相互補完の関係性なんです。障がい者であるかどうかは関係なく、私はこれができるけどアレができないというように、一人ひと りに特徴がある。できる人ができない人を助ければいいし、別の場面ではそのできなかった人ができた人を助けられるかもしれない。そういうことが当たり前になっていけばいいなと思います。

それを可能にするのは、2つの“そうぞう力”、イマジネーション(想像力)とクリエイティビティ(創造力)です。相手が何に困っているのか、それに対して自分はこんなことができるかなと“想像”し、じゃあどうしたらできるか“創造”すること。その力をあらゆる人が持ち合わせれば、障がい者/健常者の関係ではなくて、みんなが特徴あるひとりの人としてその場にいられるはずです。それが私の中の理想の社会だし、パフォーミングアーツは、その2つの“そうぞう力”を育んでいくための手法のひとつだと考えています。

栗栖良依

障がい者という言葉のない社会を目指す

栗栖良依(スローレーベル)

栗栖良依Yoshie Kris

1977年東京都生まれ。7歳より創作ダンスを始める。高校生の時にリレハンメルオリンピックの開会式に感銘を受け、東京造形大学に進学。2006〜07年、イタリアのドムスアカデミーに留学、ビジネスデザイン修士号取得。10年、骨肉腫を発病し右下肢機能全廃。11年に、国内外で活躍するアーティストと障がい者を繋げた市民参加型ものづくり「スローレーベル」を設立し、ディレクターに就任。以来、「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014」を立ち上げるなど、障がい者、アーティスト、市民、専門家を繋いで障がいの有無に限らず創造的な生活のできる社会づくりに尽力。第65回横浜文化賞「文化・芸術奨励賞」、タイムアウト東京 LOVE TOKYO AWARDS 2016 「Face of Tokyo」受賞。

聞き手:吉本光宏[ニッセイ基礎研究所 研究理事]

スローレーベル

https://www.slowlabel.info

*1 STOMP

イギリスのブライトンを発祥とした世界的に活躍するパーカッション・グループ。楽器ではない日常的な道具を用いてアクロバティックなリズム・パフォーマンスを行う。

*2 スローレーベルの歩み

スパイラル/株式会社ワコールアートセンターでは、アーティストと企業のランデヴー(出会い)によって生まれる新しい視点を活かしたものづくりのプラットフォーム「ランデヴープロジェクト」を推進。2009年から象の鼻テラスの運営を横浜市から委託されたのを契機に、国内外で活躍するアーティストと横浜市内の福祉施設の協働によるものづくりの実験事業「横浜ランデヴープロジェクト」を開始。2011年、栗栖良依がプロジェクトのディレクターに就任し、すべて1点ものの手づくり雑貨ブランド「スローレーベル」設立。翌年から、障がいの有無に関わらず、誰もがものづくりを通して交流できる市民参加型ものづくり「スローファクトリー」を開始。「スローレーベル徳島」「スローレーベル熊本」など全国に活動を拡充。2014年、障がい者と多様な分野のプロフェショナルを繋げた現代アートの国際展「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014」開催。これを契機にNPO法人スローレーベル設立。多様な人との出会いと協働を考える学びのプログラム「スローアカデミー」、障がいのあるパフォーマーの発掘・育成および彼らの支援を行う人材を育成するためのプラットフォーム「スロームーブメント」など、アートの力で多様な人々との出会いと協働の機会を創出する活動を展開。

https://www.slowlabel.info/

*3 ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014

日程:2014年8月1日〜11月3日(コア期間8月1日、9月7日)

会場:象の鼻テラス

テーマ:「First Contact─はじめてに出会える場所─」

障がい者とアーティストが協働した作品による展覧会と障がいのある人とない人がワークショップでつくりだしたパフォーマンスの発表など。

*4 新豊洲Brilliaランニングスタジアム

全天候型60メートルトラックとパラアスリートを支援する義足開発ラボラトリー等を併設したトンネル状の仮設施設(長さ108メートル、高さ8.5メートル、幅16.7メートル。アーチ状の屋根にはETFEフィルム膜を使用)。設計:武松幸治+E.P.A

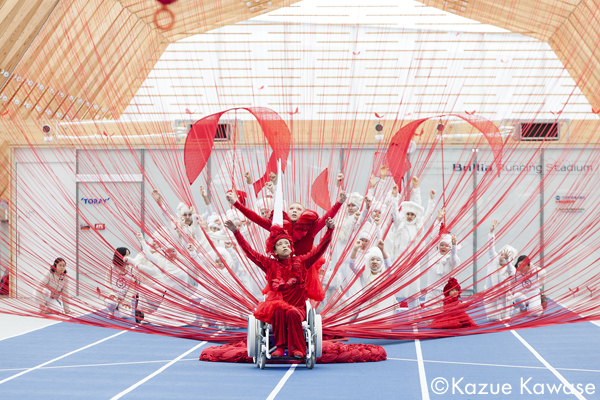

SLOW MOVEMENT -The Eternal Symphony 2nd mov.-

(2017年2月11日/新豊洲Brilliaランニングスタジアム)

Photo: Kazue Kawase

SLOW MOVEMENT -Next Stage Showcase & Forum-

(2017年2月12日/スパイラルホール)

Photo: Kazue Kawase

この記事に関連するタグ