- プレイライツ・センター(以下PWC) (*1) は、現在全米で最大規模の支援を劇作家に供給している組織ということですが、まず、設立の経緯について聞かせてください。

- 1971年のPWC設立当初というのは、米国ではリージョナル・シアター (*2) が出てきたばかりの時期で、ガスリー・シアター (*3) のような大劇場もまだ幼少期にありました。当時、ミネソタ大学で授業を受けていた劇作家達は、「劇作家と戯曲が芝居を創る過程をリードする場所を作る必要がある」と考えました。それがこの組織の始まりです。バーバラ・フィールド、ジョン・オリヴなど5人の劇作家がなけなしの予算で、リーディングや劇作のための小さな機会をつくりはじめました。それが雪だるま式に大きくなって、今の組織となったのです。

- 東西海岸の大都市ではなく、中西部の地方都市の一つであるミネソタ州のミネアポリスでPWCが設立され、継続してきたのはなぜでしょう。

- やはり、1963年にオープンしたガスリー・シアターの存在が大きかったと思います。ガスリーのおかげで、ミネアポリスの演劇シーンが活性化し、ガスリーがトップクラスの演出家や役者をひきつけたのに呼応して、劇作家達も自分達がサポートを得られる場所を作ろうとしたのです。また、ミネソタ州は、歴史的に文化と芸術の創造に価値をおき、資金援助をしてきましたから、こうした取り組みが発展する土壌がありました。

- 設立から37年後を経て現在、PWCではどのようなプログラムを行っていますか。

-

PWCのプログラムをわかりやすく説明するために、私は「PWCへは3つの道筋とそこから派生した小さな道がある」と言っています。まず、第一の道が、「ラボラトリー(実験室、略してラボ)」です。PWCの顔である「プレイラボ」

(*4)

もこの中に含まれます。1年に大体40本から50本の芝居をこの「ラボ」で創ります。これは、40人から50人の劇作家が、役者、演出家、デザイナー、ドラマターグとの共同作業により、戯曲を深く掘り下げ、推敲する機会を与えられるということです。この「ラボ」での作業が、私はPWCの核となる仕事だと思っています。近年、ラボの規模を拡大するために多額の寄付をある個人からいただいたことにちなみ、「ルース・イーストン・ラボ」と呼んでいます。

PWCへの2つ目の道が、「フェローシップ(奨学金)」です。毎年、20万ドル以上の金額を劇作家やシアター・アーティストのために確保し、援助しています。フェローシッププログラムを通して、すでに名の知れた劇作家やアーティストだけではなく、若手とも仕事をすることができます。

そして、PWCにアクセスする3つ目の道が、一般個人を対象にした「ジェネラル・メンバーシップ」と呼んでいる会員制のプログラムです。現在、約700人から800人の会員がいて、年会費を払い、センターから様々な情報を得ています。作家達のための様々な機会や情報、業界の第一人者のブログなどにアクセスできます。主に、インターネットによるサービスです。私達にとって、このサービスは、人々を劇作界に惹きつけ、コネクトしていくためのものです。この方法で、誰でもPWCの活動に参加できるというわけです。まだ戯曲を書いたことのない人でもメンバーになれます。劇作の初心者や若手にとって、この会員制度は、やる気を失わないため、そして助成金申請の機会を知るため、また演劇界のプロの業界に対する考えや発言とコネクトするための手段です。 - 「ラボ」についてもう少し詳しく聞かせてください。

-

PWCの「ラボ」は、劇作家と戯曲にとって最善と思われるR&D(リサーチ&ディベロップメント)を提供します。作品をできる限り最善の方法で本公演でそのまま使えるものに推敲します。劇作家以外のコラボレイター(共同作業者)も、戯曲推敲の過程に様々なビジョンをもたらしますが、演出家、ドラマターグ、役者、デザイナーが加わっても、戯曲がPWCにある限り、劇作家の声を最優先するのが方針です。

これは米国でもよくあることですが、私の限られた日本での経験でも、演劇制作は演出家中心の作業になりがちです。演出家自身が、その芝居について、自分の考えを探求するというやり方です。一方PWCでは、戯曲自体を推敲/発展させ、最高のものにすることが目的です。こうした方針をとっている背景として、米国の演劇界では、戯曲が劇作家を完全に離れたものとして存在しているということがあります。劇作家は戯曲のコピーを郵送し、シアター(プロデューサー)はそれを読むだけですから、できる限り台本自体を最善の状態にする必要があるのです。 - ラボの中で一番大きなプログラムである「プレイラボ」の場合、どのように戯曲を選んでいるのですか?

- 「プレイラボ」に関しては、これまでは年間約300本から400本の戯曲が送られてきた中から5本程を選んでディベロップするということをしてきました。参加費を払えば、誰でも応募できます。まずは、サンプルを送ってもらい、それをこちらで読み、セミ・ファイナリスト、ファイナリストと、だんだん絞り込んでいきます。「プレイラボ」の審査員は、演出家、ドラマターグ、劇作家たちですが、最終決定は、業界の同僚としっかり相談した上で、私が行ってきました。センターが大きく成長して、あまりにも多くの応募作品が送られて来る様になったので、今ちょうど、「プレイラボ」と「コア・ライター」 (*5) プログラムを統合しようと考えているところです。今後は、基本的に「コア・ライター」達の作品を「プレイラボ」でディベロップするという形になっていくと思います。

- 最近の例ではジョーダン・ハリソン作『Finn in the Underworld』やリー・ブレッシング作『Body of Water』などのように、「プレイラボ」でとりあげた作品は、約80%が本公演としてプロデュースされていると聞いていますが、素晴らしい実績ですね。

-

もちろん、私たちは「ラボ」から出てきた作品が本公演としてプロデュースされることを切望しています。私たちにとって、究極の成功は本公演です。でも、まずその前に、一番重要なことは、劇作家を育てることなのです。私たちは本公演として上演される可能性が高いという理由で、戯曲を選び、それを練り上げるのではありません。私たちは、まず、作家の才能を信じます。そしてその才能を育てた結果として、本当に良い戯曲が生まれ、それが本公演としてプロデュースされることを望んでいるのです。実際、ほとんどの場合、そうなっています。

それに対して、ほとんどのシアターは、「この芝居はマーケットに受け入れられるだろうか」「うちの劇場にくる観客はこの芝居を気に入るだろうか」と、問うわけです。PWCでは、「この劇作家は刺激的な声(意見)を持っているから、この作品をディベロップしよう」というところから始まります。ですから、PWCがディベロップする作品群は、多様な美意識を幅広く反映しています。キッチンでの会話ドラマもあれば、非常に実験的な作品やミュージカルなどもあります。 - PWCのプログラムは、全て、劇作家と戯曲をサポートし、育てるためにはどうすれば一番いいかという考えに則っているわけですね。

- そうです。設立以来、PWCの方針は、劇作家のビジョンを原動力・羅針盤とすることであり、すべてのプログラムはこの方針にそって展開しています。

- PWCより小規模であっても同様の活動をしている組織は他にありますか?

-

サンフランシスコには、「プレイライツ・ファウンデーション」

(*6)

があり、PWCより大分小規模ですが、少ない予算の中で多くの仕事をしています。ニューヨークの「ニュードラマティスト」

(*7)

は、PWCと同じくらいの規模、ニューヨークの「ラーク」

(*8)

は、半分くらいの規模だと思います。サンフランシスコの「Zスペース」も多少はPWCのような仕事をしていますが、地域が限定されていて、今挙げた他の組織のように全米を対象としているわけではありません。他にも期間限定の取り組みとして、夏期にディベロップメント・プログラムを行うサンダンス・インスティテューションが良い仕事をしていますし、PWCより前から活動しているオニールの夏期新作戯曲シリーズもあります。

- それらの組織とは、コミュニケーションを取り合いますか?

-

ええ、お互いの仕事をサポートしあうようにしています。もちろん、いい意味でのアメリカン・スピリットで、ある程度のライバル意識はあります。資金源は大体同じ場合が多いですから、競争でもありますが、ほとんどの場合は、お互いに良き仲間という関係です。

- PWCでは「米国のシアター・アーティストを世界のシアター・コミュニティーにコネクトする」という貴方自身のビジョンの下、海外とのプロジェクトも行っています。特に2006年からは3年間にわたる日米の劇作家交流事業 (*9) を行っています。このプロジェクトで、日本の本谷有希子、松田正隆、永井愛、三氏の作品が英訳され、米国のシアター・コミュニティーに紹介されましたが、海外戯曲の翻訳に関する考え方や、具体的な作業内容を聞かせてください。

-

日本との劇作家交流プロジェクトは、PWCが手がけた最初の本格的な国際プログラムです。これまでにも、時々は海外の劇作家との交流はありましたが、日本とのプロジェクトで、初めて、長期的なコミットメントをもって海外の劇作家との交流と翻訳に臨みました。私はPWCのトップに就任した当初からこうした取り組みに対する価値観をもっていました。しかし、最初から、国際プログラムは大変時間がかかるということがわかっていましたから、今から4,5年前に貴方

(*10)

が企画をもってこられた時から、一つ以上の国との交流プログラムを同時に行うことは難しいと思っていました。

日本人作家をこちらに招く「日米現代劇作家・戯曲交流プロジェクト」の具体的な作業というのは、一口で言うと、PWCの「ラボ」の過程に日本人劇作家、日米の翻訳家とドラマターグが加わる共同作業です。ただし、準備段階を含め、ほとんどのすべての作業を日米両語で行いますから、少なくとも二倍の時間と労力が必要になります。まず、日本のプロジェクト・パートナーであるセゾン文化財団から招聘作家候補と作品の提案があり、作家の経歴や作品のあらすじを英訳して候補を絞りこみ、必要な場合はサンプルとして戯曲を10ページ程英訳し、参加作品を決めます。それから、日米の翻訳家とドラマターグを選び、翻訳作業に入ります。英訳戯曲の改稿のしかたは、それぞれの翻訳/共訳者にもよりますが、日本人翻訳家から英訳戯曲の第一稿があがると、まず米国人の共訳者との共同作業で改稿して第二稿をあげ、その後、米国側のドラマターグや私自身も改稿に加わります。もちろん、翻訳作業中、劇作家にいろいろと質問をすることもあります。ここまでのすべての作業が準備段階で行われます。その後、日本人劇作家が翻訳者とともにミネアポリス入りし、米国チームに加わり、「ラボ」での作業を行います。

例えば、本谷有希子さんと松田正隆さんには、前出の「プレイラボ」の作家の一人として、それぞれ2006年と2007年に参加してもらったので、他の「プレイラボ」の米国人作家と同様、10日間〜14日間(期間はその年によって若干違う)、ミネアポリスに滞在してもらい、一日3〜4時間、計30時間のワークショップで、米国人の演出家、役者、ドラマターグ、日米の翻訳家との共同作業をしてもらいました。そしてこの期間中に一度か二度、公開ステージ・リーディングを行いました。「ラボ」のワークショップでは、翻訳家と劇作家はもちろん、ドラマターグ、役者、演出家、すべての参加者が台本の意味を掘り下げ、一行一句、噛みしめるように吟味して、言い換えたり、語順を変えたりします。役者にとって台詞が言いにくかったり、しっくりこなかったりすると、どんどん質問があり、それを米国人演出家が劇作家に確認しながら答えたり、一緒に悩んで、やはり翻訳を直そう、ということになったり、日本語と英語で矢継ぎ早の応答が行き交う現場はなかなか大変です。

交流プロジェクトの三人目の作家である永井愛さんの場合は、「プレイラボ」ではなくPWCのディレクター・シリーズのラボで参加していただきましたが、プロセスと作業は基本的に同じです。それでも、具体的なワークショップの内容や進め方は、演出家や劇作家をはじめとする「クリエイティブ・チーム」の個性によって少しずつ違います。例えば、永井さんの『片づけたい女たち』は、五十歳を過ぎた三人の幼馴染の女性の会話で展開していくのですが、三人の女性の米国人役者達が、特に戯曲を気に入り、その分非常に活発に意見したので、リハーサルをしていた劇場からロビーに出て、円卓をつくって翻訳を改稿する時間と場所を設けたほどです。

日本との交流事業について、特に言いたいことは、非常に質の高い作品、共同作業をしてきたということです。日本から私の元に送られてきた戯曲はトップクラスでした。驚くべき才能の作家が日本からでてきています。日本の観客だけでなく、アメリカの観客も共感する可能性を、本当にもっている作品でした。そしてその戯曲は、高い専門知識と技術をもって真に心を配り、時間と労力をかけて翻訳することを要求するものでした。

また、こちらから米国人作家の作品を日本にもっていき、英語戯曲を日本語に翻訳してステージ・リーディングする作業も同様に大変であり、同様に非常に良い結果を得てきましたが、日本から戯曲を迎えるのと、こちらから持っていくのは、私にとって違った経験となっています。こちらサイドでは、非常に優れた翻訳を提供している手ごたえがあり、英訳された戯曲はどこででも本公演としてプロデュースすることができると感じます。一方、日本での翻訳とリーディングでは、日本人演出家のビジョンが作品に反映され、それが刺激となって米国人劇作家の思考や意識を広げるようです。私が日本語を解さないことももちろんあると思うのですが、日本語訳された戯曲がリーディングの後、どこか他で上演されるかどうかは、ちょっと想像しにくい感があります。

でも、ちょうど今朝、去年一緒に日本に行った作家のトリスタ・ボードウィンと、彼女の作品を演出した羊屋白玉さんから、Eメイルを受け取りました。彼らが今度は、日米バイリンガル・バージョンの『Doe(雌鹿)』を創って上演すると言ってきたのです。私たちのやっている交流事業が、新しいパートナーシップを作り、そこから新しい作品まで生まれるかもしれないということです。この作品は、私も是非、サポートしたいと思っています。

一流の作品、素晴らしい共同作業ですが、やはり困難もあります。私自身、学んだことですが、そしてある程度予期していたことですが、戯曲の「翻訳」をしようとするなら、ただ翻訳作業をするだけではすまされないということです。それに関わるすべてのことに完全にコミットしなければなりません。この交流プロジェクトで私たちはそれをしてきたと思いますが、過程に費やす全ての時間とエネルギー、日本から来るメンバー、アメリカから行くメンバーのための経費、そして日米双方の文化を背負った人々がいつも同じ部屋に居て、お互いの知らないことを理解しようと努力すること、それら全てに完全にコミットしなければならない。 - 日本人作家の米国での経験と、米国人作家の日本での経験の違いについて、もう少し見解を聞かせてください。

-

PWCの「ラボ」で日本人作家が共同作業をする場合は、作家が英訳された戯曲を読むことができるので、一字一句を追いながら翻訳の推敲作業にフルに参加することができます。また、PWC側は、劇作家が一字一句の推敲に参加することに慣れているので、こちらのシステムにも良く合うのです。おそらく、日本で行う英文和訳より、こちら行う和文英訳のほうがより良い仕事ができているのではないかと思います。実際に、「ラボ」での日米共同作業は、米国人演出家に少しは解釈の可能性も与えたほうが良いという若干の問題以外、日本人作家の全面参加のもと、概ねスムーズに、気持ちよく進められてきました。

日本と違って米国では、(戯曲が本公演にいたるまでの)プロセスが分断されています。劇作家がある所に住んでいて、また別の所に演出家がいる。そして劇場がまた別の地にある。芝居をつくるために、皆があちこちから一箇所に集まってくるのです。一方日本では、劇作家が演出家を兼ね、さらに劇団を持っていて、自分の作品を自分のグループで上演する、つまり全てが最初から一箇所に集まっている場合が多いように見受けられます。そしてその結果、それぞれの劇団がそれぞれの美意識と感性を持っていて、各劇団がどういった作品を上演するか、ある程度、周囲に知られているようです。それで、こちらから日本に戯曲を送ると、それぞれの劇団の固有の美意識にある程度引き込まれてしまうという現象が起こります。これは米国人作家にとっては、興味深くもあり、問題を感じたりもする点です。逆に、日本人の作家がこちらに来る場合のチャレンジやフラストレーションは、「私がこの作品の作家であり、演出家であり、プロデューサーでもある」という気持ちを乗り越えていかなければならないところにあります。

- 「ラボ」が戯曲に与えるインパクトについて。例えば、本谷有希子さん原作の『Vengeance Can Wait』(原作『欲望と待機』)は、2006年7月の「プレイラボ」での作業の後、再度、2007年にガスリー・シアターのダウリング・スタジオで二度目のワークショップと公開リーディングを行いました。それを観にきた地元のアジア系アメリカ人の劇団、シアター・ムーの関係者が、この作品を気にいって、2008年の2月にリーディング公演を実施しました。そしてこのインタビューを行っている4月末、『Vengeance Can Wait』はニューヨークのPS122で本公演として上演されています。度々の「ラボ」での作業とリーディングを経たこの作品は、新しい芝居と言えるのでしょうか?

-

『Vengeance Can Wait』は新しい作品だと思います。私にとって、翻訳の魅力はそこにあります。私個人の翻訳に関する知的見解は、「言葉から言葉への直訳では本当の意味をなさない」とうものです。この業界の中にも、日本人アーティストの中にも、私と同意見の人は沢山いますが、これまでの日本の戯曲の英訳に、「良い翻訳」は少なかったと思います。日本語の言葉一つ一つを英語に訳そうとしたので、アメリカ社会の文脈において本当の意味をなさず、その結果、シアトリカル(劇的)な作品にならなかった。私たちは、もちろん、原作のテキストの一語、一語を英訳する作業も沢山しましたが、原作のテキストのもつスピリットに完全に忠実でありながら、アメリカの観客がシアトリカルに感じる芝居を作りました。

『Vengeance』は、原作に忠実でありながらもまったく別の作品になった。これは、非常にすばらしい戯曲翻訳が達成されたということだと思います。例えば、原作の「妹萌え」を背景にした兄と妹の関係という社会現象は米国には存在しませんから、米国版の芝居が、原作のテキストに全く忠実であることはできないのです。アメリカのクリエイター・チームは、「お兄ちゃん」のかわりに“Daddy”という別の要素を戯曲に持ち込む必要がありました。このつながりを見つけるのにも、ものすごく時間がかかりましたが、私たちは、このような解決の道を探すことに本当に成功してきたと思います。

私たちは、一つ一つの課題や疑問に取り組むたびに、より良い方法や答えを学んできました。もちろん、まだ答えが見つからず、悩み続けていることもあります。例えば、英語での上演の際に、日本人の名前をそのままにするのかどうか、又は、これらの作品はアジア系アメリカ人にしかできないのか、あるいは白人やいろんな人種の混合キャストでもできるのか。こういった問いに対して、きまった正解はないのかもしれません。日本は「ハイ・コンテクスト」 (*11) な文化ですが、それぞれのコンテクスト(文脈/場合)によると思います。自分がどのようなコンテクストにいるのか考えて、芝居を上演することを考える必要があるでしょう。今、ニューヨークで上演中の『Vengeance Can Wait』は、全員アジア系アメリカ人キャストですが、それはきっと、PWCでのステージ・リーディングとはまったくちがった演劇体験になる筈です。ちなみに、本谷有希子さんは、こちらでのワークショップとリーディングに関して、アジア系俳優に全くこだわらない、ということでした。

- 今後、日本の他ともこのような劇作家交流を考えていますか?

- 日本との劇作家交流プロジェクトは、残すところ、二人の日本人劇作家の招聘で、今年で終了します。でも、せっかく良い信頼関係とシステムを築いたのですから、たとえば一年に一人か、二年に一人の割合で作家を招聘するなど、なんらかの形で続けていきたいと思います。私の個人的わがままを言わせてもらえば、私は、日本の文化と、日本からでてくる作品がとても好きなのです。次はどの国のどの作家かということに関して、今、何人かと話をはじめたばかりですが、私はとても慎重です。日本との交流プロジェクトに関しては、本当に幸運だったと思っています。このようなプロジェクトのキーとなるのは、双方のコミットメントです。そして、それはCTNの吉田さんが双方、二つの文化の仲介役となってくれたからこそ実現したのです。このような専門性とコミットメントを備えたプロジェクトは、そう簡単には見つかりません。

- 日本では、「ステージ・リーディング」が一つの上演形態として随分さかんになってきています。ステージ・リーディングの意義と、本公演との違いについて話してください。

-

ステージ・リーディングの一番のポイントは、役者が台詞を覚えることに時間を割かないことです。本公演やそのリハーサルでは、役者が台詞を覚える作業が芝居作りの一つの重要な要素ですが、ステージ・リーディングは違います。そのためには時間を使いたくない。戯曲を最高のものにするのが目的ですから。また、音響効果はどうするか、戯曲がインパクトを持つには、他に何が必要かも知る必要があります。もし、役者が台詞を覚えるのに時間を割いたり、テクニカルのキューを椅子に座って打ち込んだりすると、あっという間に4日ほど、すぐに使ってしまいます。私たちのステージ・リーディングは、本公演には必要な“Excess”(余剰)なしで、いけるところまで持っていく方法です。全てをかなぐり捨てて、PWCの仕事にとって一番大切なベーシックなものにするのです。

- 「ステージ・リーディング」は、戯曲のディベロップメントの過程の一つの段階だという認識ですね。

-

そうでうす。たとえば、薬品業界のリサーチ&ディベロップメント(研究と開発)を考えてください。パッケージをどうするかとか、マーケティングをどうするかではなく、どうやって病人を良くするかを研究、開発するのです。これは医薬研究の例ですが、芝居の場合も同様です。

- 「ステージ・リーディング」は、一般の観客のためにも成り立つと思いますか?日本では、古典ものでも、新作でも、観客がステージ・リーディングに興味を持って劇場に足を運んでいます。米国ではどうでしょう?

-

米国の演劇界は、芝居の観客に、ステージ・リーディングを未だしっかり売りこんでいないと思います。私のPWCでの10年間の経験では、観客はステージ・リーディングが大好きです。人気の理由の一つは、ステージ・リーディングというものが、個人の想像力をフルに使うことを認容するからだと思います。衣装も、セットもないのですから、観客がその芝居の世界を想像しなければなりません。観客はそこに魅力を感じるのです。ステージ・リーディングを一度経験すると、好きになる人が多いようです。PWCの観客の間では大人気です。劇場は満員になります。でも、一般の劇場や大劇場のプロデューサーは、観客がステージ・リーディングに参加したいということを理解していないようです。

- 劇作家の中には、本公演ではなく、ステージ・リーディングの為に戯曲を書く人もいると聞きましたが、本当ですか?だとすると問題はありますか?

-

アメリカ人の作家については本当だと思います。その理由は、新しい戯曲がプロデュースされることが非常に難しいからです。日本のように、自分で書いて、演出して、プロデュースするのではなく、ここでは、書いた後、誰かがプロデュースするのを待って、待って、待ち続けなければなりません。それに、米国の劇場は、新しい芝居の上演というリスクをあまりとりません。彼らがリスクをとるのは、ずっと低予算でできるワークショップやステージ・リーディングです。多くの劇作家は、劇場が戯曲を読んですぐ本公演をすると言うのではなく、まず、ワークショップかステージ・リーディングをしよう、と言うことがわかっています。自分の新作がそのような形で人にみてもらえることに慣れているので、作家がそれを念頭に作品を書くのは理にかなっていると思います。

- PWCの組織について話してください。

-

PWCにはフルタイムスタッフが8人、パートタイムスタッフが4人います。私は、プロデューシング・アーティスティック・ディレクターで、芸術と運営両方のトップです。センターの規模がまだ小さかった時は、予算、契約、その他もろもろ、私がなんでも一人でやっていました。組織が大きくなり、今では、私が一番好きな芸術面に集中できるようになりました。マネージング・ディレクターが経済面の仕事をやってくれます。もちろん私も彼と一緒に仕事をし、組織全体を監督していますが、日々の運営に関わる諸件は、多くの部分を彼に任せています。その他、コミュニケーション・テクノロジー担当者、800人のメンバー達を担当するメンバーシップ専門のスタッフ、「ラボ」の進行を監督するドラマターグ兼演出家のマイケル・ディクソン、それから私のアシスタントという色々な顔ぶれのグループですが、やっている仕事から考えると組織自体はとてもスリムです。

更に、年間、200人から300人の役者、40人から50人の演出家、約20人のドラマターグ、10人から20人のデザイナーを雇用していますから、PWCはミネソタ州でも有数の文化職雇用者です。年間の予算は年々増えていますが、現時点で約110万ドル(約1.2億円)で、その内の45万ドルはアーティストへ支払います。PWCの役割の一つは、芝居を作るだけでなく、アーティストに働く機会を与え、アーティストが食べて生活していけるようにすることです。連邦政府はあまりアーティストのサポートをしないので、助成財団からの資金が大半です。そのお金でアーティストの生活と健康をサポートするのも私たちの目的です。

- PWCには、通常の理事会(ボード)とは別に、ナショナル・アドバイザリー・ボードというのがあって多くの劇作家が名を連ねていますが、どのように機能するのですか?

-

ナショナル・アドバイザリー・ボードは、米国のトップクラスの劇作家達から成ります。私にアドバイスを与えるのが主な仕事です。私のほうから何か相談した時に、動いてくれます。センターのことを高く評価して、プロモートするアンバサダー的な機能です。

- ポリーさん自身について話してください。大学では何を専攻し、どのような経緯でPWCのトップになったのですか?

-

私は「社会論説の比較研究」というプログラムでPhD(博士号)を持っています。これは、文化研究と比較文学の学位です。専門はTextual Analysis(テキスト分析)で、芸術をどのようにその背景に位置づけるか学び、歴史という時間軸のどこに芸術的文章表現が位置するかを理解する学問です。博士論文は、主にパフォーマンス理論について書きました。学界に進もうと思っていたのですが、ある日、偶然にプレイライツ・センターと出会ってしまった。そして、ここは私の学位が実際に役に立つ、数少ない組織だと気付いたのです。PWCでは、芝居のドラマターグとして、多くの時間を作家との共同作業に費やします。私は、戯曲のテキストについて話し、演劇作品がどのような構造やテーマで機能しているか考えることがとても好きです。オーソドックスな演劇に関するバックグランドはありませんが、このような仕事をやりながらここまできました。学界で就職する前に、ちょっと息抜きのつもりでPWCに来て助成金の申請書を書いたのが98年のことでしたが、それから居座ってしまったんですね(笑)。

- 学界と言えば、今でも大学で教えているのですか?

-

今はスケジュールの都合で、あまり教えることができなくなりましたが、以前はミネソタ大学などで文化研究のコースを10年ほど教えていました。

- PWC以外で働いたことはありますか?

-

ありませんが、80年代は随分、反核運動など政治的活動に時間を費やしました。でも、91年にPhDの勉強を始めてからは、ずっと学界か演劇界のどちらかにいます。フルタイムの政治活動家になるか、アーティストになるか、ずっと迷っていました。政治活動は大好きなのですが、結局、芸術家魂のほうが勝ってしまった(笑)。私の修士はPeace Studies(平和学)で、同僚たちはほとんど、国際関係やコンフリクト・レゾルーション(紛争解決)を研究していましたが、私はブレヒトやヘミングウェイをやって、社会正義問題を芸術面から研究していました。私にとって幸運なことは、米国の現代戯曲には、非常に政治的なものが多いということです。アーティストたちは自分の芝居を媒介に政治について意見します。私は、自分のActivism(政治的行動主義)が、政治的な演劇作品をプロモートし、後ろ盾する形で発揮できていると思います。

- 日米劇作家交流事業で日本に紹介した戯曲『インタビュー』 (*12) は、その好例ですね。イラクで誘拐されたアメリカ人ジャーナリストの話で、日本では2008年2月に松田正隆演出のステージ・リーディングとして上演されました。

-

そうです。私達が皆、イラクにいって戦争に反対するわけにはいかないのですから、芸術という表現があることを神に感謝しなければなりません。『インタビュー』は、非常に無駄のない、テンポの速い、感情に突き動かされる作品です。そして、作品中に、人と人との繋がりに気づかされる瞬間があります。それこそ、国境と言葉を越えて翻訳ができることです。私達がどんなに違っていて、共通点が少ないか─言葉が違う、思考方法が違う、感覚が違う―それでもなお、人間同士がコネクトできる基本的な道があることを信じなければなりません。作品の中で、イラク人医師とアメリカ人ジャーナリストが「私たちには共通するものがある」という個人的感覚を理解する瞬間があります。私たちは、それを見つけなければなりません。米国がイラクから撤退するにも、私たちの住む世の中がもっと平和になるのも、それを理解できるかどうかにかかっています。その共通するものを探さなければなりません。

私たちは、翻訳作業で、それをしていると思います。共通するものを探すために、多くの時間をかけてきました。共有しているものは何か?どうやってコミュニケートするのか?どうやって理解するのか?でも、ご存知の通り、本当に時間がかかります。アメリカの政治家たちは、そのように時間をかけて仕事をしたがりません。それに対して、アーティストたちは、このような時間をとることこそが仕事だと思います。それは、とても美しい仕事のやり方だと私は思います。

- そしてPWCが、その仕事をサポートするのですね。

- そうです。私たちのしている最も大切なことの一つ、それは、アーティストに創造のための時間を与えることです。

ポリー・K・カール

劇作家育成の専門機関として日米の劇作家交流にも尽力

米ミネアポリスのプレイライツ・センター

photo by Keri Pickett

ポリー・K・カールPolly K. Carl

プレイライツ・センター(PWC)プロデューシング・アーティスティック・ディレクター

劇作家に対して全米で最大規模の支援を行う組織として知られるミネアポリスの劇作家育成専門機関「プレイライツ・センター(PWC)」。ワークショップ形式の「ラボ」と呼ばれる活動で戯曲の推敲(リサーチ&デベロップメント)を行い、年間40本〜50本の作品を発表。2006年からは、Japan Cultural Trade Network(CTN)、セゾン文化財団らと協力しながら3年にわたる「日米現代劇作家・戯曲交流プロジェクト」を行ってきた。

https://www.pwcenter.org/

聞き手:吉田恭子[日米カルチュラル・トレード・ネットワーク・ディレクター]

*1

PWCの施設には、最新設備の整った120人収容のウエリング・ジョーンズ・シアター、ミーティング兼リハーサル室、センターを訪れる劇作家たちのためのコンピュータ・ワークステーションや会議室のある広々としたオフィス・スペースがある。

*2

リージョナル・シアター(別称:レジデント・シアター)は、独自の公演シリーズをプロデュースする米国の非営利プロフェッショナル・シアターの総称。「地域/地方」を意味する「リージョナル」は、元来、ニューヨーク市以外に本拠を置く劇団や、常駐劇団を持つ劇場施設を区別するための呼称。リージョナル・シアターは、1960年台はじめに、フォード財団が大規模な融資を行ったこと(1959年)や、ガスリー・シアターが創設された(1963年)ことで台頭した。現在では、LORT(League of Resident Theaters)と同義に使われることが多い。LORTは、AEAをはじめとするユニオンの規則にのっとって運営することを同意している劇団及びあるいは常駐劇団をもつ劇場。

*3

1963年、サー・タイロン・ガスリーによりミネソタ州ミネアポリス市に設立された全米初のリージョナル・シアターで、近年まで劇場づきの劇団(レジデント・シアター)制で運営されていた。

*4

PWCが毎年7月に2週間かけて行う新作戯曲のワークショップとステージ・リーディング。劇作家、ドラマターグ、演出家、役者が30時間の共同作業で戯曲を推敲し、その成果を一般公開のステージ・リーディングとして発表する。近年は、毎年5人から8人くらいの劇作家が選ばれ、参加している。本年(2008年)で26回目を迎える。

Elaine Romero working on a play at The Playwrights’ Center

Clockwise from far right:

Playwright Elaine Romero, Polly Carl, Annie Enneking, Casey Grieg, Shawn Hamilton, and dramaturg Liz Engelman.

*5

「コア・ライター」は、「PWCの中心作家」という位置づけで、実績のある劇作家がPWCから独立した審議委員会によって選ばれる。「コア・ライター」には、作品サンプルがPWCのウェブに掲載されたり、劇作教授の機会が優先的に与えられるなど、様々な特別サービスを受けることができる。近年、その数は約30〜40人。

*6

The Playwrights Foundation

1976年に設立された非営利サービス組織。地元サンフランシスコおよび全米の劇作家の発掘と支援を新作を立ち上げ、戯曲を発展させるためのサポートを通して行っている。

https://www.playwrightsfoundation.org/

*7

New Dramatist

1949年に設立された米国で一番歴史のある非営利センター。全米に開かれたメンバーシップ組織で、才能のある劇作家を選び、7年間にわたり支援する無料プログラムなどを行っている。

https://www.newdramatists.org/

*8

The Lark

米国演劇の新しい「声」を発掘、発展させることを目的に1994年に設立された。最初は新作だけでなく古典も含め、ニューヨーク市内の劇場で本公演を上演していたが、最近は、新作と戯曲のワークショップに焦点を移し、国際交流プログラムも活発に行っている。

*9

PWCは日米カルチュラル・トレード・ネットワーク(CTN)、セゾン文化財団、アートネットワーク・ジャパン(ANJ)他のパートナーと共同で、日本の劇作家をミネアポリスのPWCに迎え、その作品を英訳してリーディングする「日米現代劇作家・戯曲交流プロジェクト」と、その同時並行プログラムとして、米国人の劇作家を日本に送り、その作品を和訳してリーディングする「アメリカ現代戯曲・劇作家プロジェクト」を2006年から2008年にかけて行っている。

*10

日米カルチュラル・トレード・ネットワーク(CTN)のディレクター、吉田恭子。ポリー・カールに日米劇作家交流プロジェクトの企画を提案した。本インタビューの聞き手。

*11

一部分や言葉を、全体の文脈を考慮して考えたり発話したりする度合いの高い事。

*12

ロザナ・スタッファ作『The Interview』を和訳した戯曲。川崎市アートセンターで2008年2月に松田正隆演出のステージ・リーディングとして上演された。

PWCの看板

PWC内オフィスの真ん中に劇作家やゲストアーティスト用のコンピューターワークステーションが置かれている

PWC内ウエアリング・ジョーンズ・シアター内の仕込み風景

「ポリー・カール」と日本語で書かれた「表札」とポリー・カール

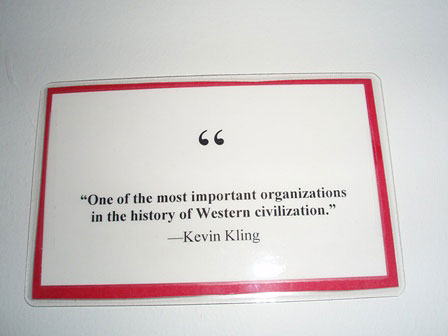

「プレイライツセンターは、西洋文明において、最も重要な施設」という賛辞の張り紙

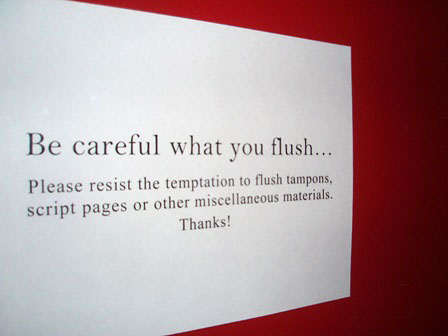

「生理用品、破り捨てたい台本のページなどの異物はながさないでください」。このようなユーモアのある注意書きや批評家や劇作家から寄せられた賛辞が施設内の壁のあちこちに貼られている

この記事に関連するタグ