額田大志

音楽に演劇の文化を重ねる―ヌトミックのドラマトゥルギー

ⓒ 宇壽山貴久子

ⓒ 宇壽山貴久子

額田大志Masashi Nukata

作曲家・演出家・劇作家。1992年東京生まれ。東京藝術大学で作曲を専攻し、現代音楽、舞台音楽、映像音楽を中心に学ぶ。在学中に、ミニマルミュージックをベースに広範な音楽ジャンルを取り入れた8人組のコンテンポラリーポップバンド「東京塩麹」を結成し、作曲とキーボードを担当。2015年に卒業制作として上演した『それからの街』でAAF戯曲賞大賞受賞。2016年に俳優、ダンサー、ミュージシャンなど出自の異なるパフォーマーによる演劇カンパニー「ヌトミック」を立ち上げ、劇作と演出を担当。また音楽家・作曲家として、市原佐都子『バッコスの信女―ホルスタインの雌』などの舞台音楽や、CM音楽なども多数手がけている。

作曲専攻の大学在学中にミニマルミュージックをポップにアップデートさせたバンド「東京塩麹」を結成し、並行して、言葉に対する音楽的興味から演劇カンパニー「ヌトミック」を始動。音楽と演劇それぞれの特性や構造を解析しながら、音と言葉の関係にフォーカスした独自の舞台作品を生み出している額田大志。演劇という形態と日本語の特徴に着目することで、誰も気づかなかった新たなスタイルの音楽劇の創造を目指しているという、注目の“バンドマン”の現在地を確認する。

取材・文/横堀応彦

- 額田さんは作曲家・演出家・劇作家という3つの肩書をお持ちですね。

- やはり自分にとっては作曲家であることが第一にあります。音の配列や、その音がどのように響くかといったような、プリミティブな部分の関心を初期の頃から変わらずに持っています。劇作家と名乗ることに自信を持ちはじめたのはここ2年ぐらいです。

- 東京藝術大学の音楽学部で学ばれました。

- 僕は学生時代、多くの時間を学外での活動に使っていたので、あまり大学での思い出がないんですが、同期にWONKの江﨑文武くん、ドラマーの石若駿くん、King Gnuの常田大希くんらがいて、学外で一緒にライブイベントを企画したりしていました。1学年上には作曲家の坂東祐大さんがいました。そうした交流に刺激を受けながら、大学2年の2012年に8人組のバンド東京塩麹を結成しました。

- 演劇とはどのように出会われたのでしょうか。

- 今思い出せるのは大学1年生の授業で映像で観たチェルフィッチュの『三月の5日間』です。それまで観ていた演劇は劇団四季や学芸会くらいだったので、すごく新鮮に、こういうふうに小さい声でしゃべっていいんだ、わからないようなことが起きていいんだ、と思いました。音楽では現代音楽やエレクトロニックミュージックとかが好きだったので、演劇にもそのような一筋縄ではいかない、見る人のリテラシーも必要だけど、逆にそこを越えた先にあるものが表現として許容されている、ということに気づくことができました。

- 実際に劇場で最初に観た作品は何か覚えていらっしゃいますか。

- どれが最初かは覚えてないんですが、印象に残っているのは藝大の同期で演劇ゼミだった子が出るからと言われて観た宗教劇団ピャー!!(*1)という劇団です。出ていた同級生が「渋谷」という役で、街としての渋谷という存在でしゃべるみたいな作品だったんですが、これは映画ではたぶんできないなと思ったんです。人じゃないものを演じるとか、もっと抽象的な存在を表すことが演劇ではできる、とそこで知りました。

- その当時影響を受けていた演出家、劇作家は。

- 平田オリザさんの『演劇入門』を読んだときに、演劇は稽古に対して十分な時間が割かれていることを知り、とてもいいなと思いました。そもそも藝大で音楽を作っていると、演奏者と行うリハーサルが2〜3回しかなくて、あまり時間をかけられないのが大きな不満でした。業界的な作り方と自分の求めている作り方との間に乖離があったんです。そこに演劇という文化を重ねることで、何か新しい作品を作ることができるのではないかと思い、活動が音楽と演劇の両軸になっていきました。

オリザさんの方法論というか言語化力のようなものにも感心しました。だいたい音楽の専門書って難しいんですよ。ジョン・ケージの著書とか内容はわかりますけどすごく複雑だし、高橋悠治とかはポエティックな表現が多い(笑)。それが面白さでもあるのですが、一方で、オリザさんは芸術の抽象性だけではないところにも踏み込んでいて、その姿勢にも影響を受けたと思います。ほかに劇作家だと前田司郎さんの作品も大好きで、よく読んでいました。

-

大学の卒業制作で上演した『それからの街』(2015)ⓒ 高良真剣

- そして大学卒業2か月後の2016年の5月にヌトミックを結成します。

- 母がリトミック(*2)教室をやっていたのと、額田なので「ぬ」かな、ぐらいの本当に軽い気持ちで名前をつけました。最初は僕と友人の2人で立ち上げて、2018年に当時の制作が脱退し、俳優の深澤しほさんと制作の河野遥さんが加わりました。そのあと2019年に俳優の原田つむぎさん、2020年に俳優の長沼航さんが加入して、そこから5名で活動しています。

僕は基本的にバンドマンなので、同じ人と継続的にやっていくことの強さが体感としてわかっています。同じ人とやることによって、やはり圧倒的なスキルの蓄積があって、それが結果的に作品のクオリティを上げると信じて活動しているので、公演がないときも毎月1回は定例会をしています。

- 定例会ではどのようなことを話し合うんですか。

- 雑談するだけです。そもそも定例会を始めたのは、劇団運営に悩んでいるときにアートマネージャーの植松侑子さんに相談したら、「雑談をした方がいいよ」ってアドバイスしてもらったから。実は、2021年にメンバー全員がうまくいかなかったと感じた公演があったんです。今思うと、僕が台本の書き方を新しくしたかった時期で、単純に台本が面白くなかったのだと思います。劇団員は面白くないことにしっかり気づいてくれるので、最後までなんとかしようとはしたけど、お互いにコミュニケーションを取りづらくなってしまいました。

今は、あまり直近のことよりは長い目で、5年後にどういう作品があると面白いかとか、20年ぐらい続けたらどういうふうになれるか、といったことを劇団員とぼんやりと共有しているつもりです。

- 東京塩麹とヌトミックの活動は額田さんの中でどのように使い分けているのでしょうか。

- それぞれ異なるメンバーで、どちらもメンバーありきでライブや作品ができていくので、分けているというよりは、必然的に分かれている感じです。例えば東京塩麹のバンドメンバーで演劇を作るということは、全く考えられません。そもそも東京塩麹は、僕が演劇に興味を持つ前に結成しているので、メンバーはみんな演劇にはあまり興味がなくて、ヌトミックの公演を見に来ない人も多いですしね(笑)。

-

東京塩麹のライブ ⓒ 渡邉隼

- 先ほど演劇の文脈で影響を受けている方についてお聞きしましたが、音楽の文脈ではどうでしょうか。

- 大友良英(*3)さんは自分の持っているスタイルをさまざまなジャンルに落とし込んで、継続して作品を作り続けているところがすごいと思います。しかも、それをしっかりとその時代に合うやり方とチームで、大きいプロジェクトもやりつつ、10人ぐらいのライブハウスでも演奏している。これは自分にとって理想です。実際にやるのは結構困難なことだと思うんですが、大友さんは、それをやりながら自分の音楽を追求している。もはや音楽じゃないみたいなこともやったりしているところまで含めて、とても尊敬しています。

- 大友さんは即興的なパフォーマンスも行う音楽家ですが、額田さんは事前に作品を作ってからリハーサルに臨むタイプか、それともリハーサルの中で作っていくスタイルでしょうか。

- 楽譜があったり、台本もそこまで遅い方ではないので、作家の方向性としては結構決めているタイプだと思います。ただ正直な話をすると、演奏者や出演者の自発性がないパフォーマンスは、観ていて結構辛いんです。僕自身がバンドマンなのでそう思うんですが、基本的にバンドをやる人間は、各自が主体的にやりたいと考えているんですよね。劇団とバンドの違いはそこにあるかもしれません。バンドにもリーダーはいますけど、自分の主張やスタイルを持った人が集まっているので、ある程度平等な関係性が成り立っている。このバンドの優れた文化的な形態を、演劇でもやりたいんです。ただ、それには結構な時間の積み重ねが必要です。リハーサルの時間をたくさん確保したい背景には、このような集団性を作り上げたいということが関係していると思います。

- 大友さんの大小さまざまな活動が理想ということでしたが、最近はヌトミックでも小規模な活動をされていますね。

- はい、2024年の『ヌトミック寄席』では20人ぐらいの古民家で一人芝居をやりました。2025年には30人くらいしか入らないスペースで『3つのミーツ』という作品を作りました。僕個人の活動としては2024年に豊岡演劇祭でフィリピンのジェームズ・ハーヴェイ・エストラーダ(*4)と2人で『ケアのためのセレモニー』という作品を作りました。この作品では教会や古民家などいろいろな場所を巡って、ジェームズがつたない日本語と伝わっているかどうかわからないタガログ語や英語でお客さんに話しかけたりするんですが、親密な空間でしかできないパフォーマンスがあることを実感しました。このような経験から最近は、上演する空間の広さによって作品で描けることが変わってくると考えています。

-

『ケアのためのセレモニー』(2024)ⓒ 渡辺瑞帆

-

宗教劇団ピャー!!

多摩美術大学在学中に発足した劇団。主宰は塚田朋揮。2014年頃まで活動。

-

リトミック

スイスの作曲家エミール・ジャック=ダルクローズ(1865-1950)が開発した音楽教育法。音楽に合わせた身体表現を通して、リズム感・集中力・創造力などを育む。

-

大友良英

1959年生まれ。ギタリスト・ターンテーブル奏者・作曲家・映画音楽家・プロデューサー。大友良英スペシャルビッグバンドやONJQ(大友良英ニュー・ジャズ・クインテット)をメインに、多くのユニットやさまざまなジャンルのプロジェクトを手がける。

-

ジェームズ・ハーヴェイ・エストラーダ

1986年生まれ。フィリピン出身の演出家・パフォーマー・映像作家。作品に聴覚障害者のエンパワーメントをテーマにした『Hear, Here!』など。

https://tokyo-festival.jp/2020/program/3044/index.html

- 額田さんは2025年に個人の活動として『ガラスの動物園』を演出して、その際に長文の演出ノートをご自身のnoteで公開されていますね。

- 僕には今2つの野望があって、1つ目は、日本社会における演出家の見え方を変えること。最近もあるテレビ番組で、演出家がすごく怒っている稽古場の映像を目にしたのですが、そういうことがとても嫌なんです。ほかの方の演出方法を否定するわけではありませんが、何かを伝えたいときに怒るという選択を取ると、演出家の技術がないことを露呈しているように思えます。なので、演出家という仕事には技術が伴うことを伝えたいし、示していくことが必要だろうと考えて、あのような文章を残すことを試しにやってみました。

2つ目の野望は、日本語を用いた音楽劇の新しいスタイルを作ることです。日本の演劇や音楽には、やはり海外のものに対する無自覚的な憧れみたいなものがあるのではないかと思いますが、今僕は音楽劇の中で、日本語をどう扱うかがとても面白いと思っています。それはナショナリズムのような意味ではなくて、自分の国の言語をしっかり追求した方が、結果的にグローバルな作品になるのではないかと考えているんです。

もう少し具体的に言うと、音楽の力を使って、日本語の持っている元々の音のレンジ(範囲)を広くしたいんです。例えば、もし部屋で音楽が鳴っていたら、そこで話す人の声は大きくなりますよね。また別の例ですが、「愛してる」みたいな日常的には言わない言葉も、カラオケになると急に歌詞として歌えてしまうのも不思議じゃないですか。つまり、何か音が鳴っていると、自分のしゃべる発話にも何かしらの影響が必ず起きているわけです。音楽が入ることによって日本語で扱うことのできるレンジや領域が自分の中から広がっていく感覚があるので、その感覚を母語である日本語で考えていきたいんです。そうすることで、自分たちの今の言語感覚に根ざした音楽劇を作りたいと思っています。

-

『ガラスの動物園』(2025)ⓒ 西泰宏

- 私自身、海外の演劇と日本の演劇を比較すると、日本の演劇における音楽の使い方が面白くないと思うことが結構あります。額田さんも、演劇作品を観たときに、自分だったらもっとこうできるなと思われることがあるのではないでしょうか。

- 基本的にどの作品に対してもリスペクトは持っています。その上で生意気な言い方をしてしまうと、もうちょっといけそうなのにな、と思うことは結構ありますね。例えば、ままごとの『わが星』はラップと演技の狭間みたいなものが行われている感じがとてもいいなと思いながら観ていたんですが、最後のシーンで歌のピッチが合っていなくて、音楽の質的な意味での一貫性がなくなってしまった感じがしたのを覚えています。繰り返しを用いたり、せりふにリズムをつけたりするなら、そのアイデアをもっと先鋭化できないか。こうした、音楽の細かなディテールに対しては、日本の演劇はあまり関心がないのではないかと思うことがあります。

- もう少しだけ話を広げたいのですが、演劇作品での音楽の使い方についてはどのように考えていらっしゃいますか。

- 舞台音楽を作るときは、テキストが最優先です。市原佐都子さんの『バッコスの信女―ホルスタインの雌』ではたくさんの歌を作曲しましたが、自分のスタイルがどうこうというより、まずは市原さんのテキストをよい状態で届けなくてはいけない。テキストとお客さんの関係性を結ぶために音楽があるべきだと考えていました。自分の中でのスタイルの限界はありつつ、つねにテキストから要請されている音のあり方を考えることを基本にしています。

実は、舞台音楽の作り方はかなり限られていて、方法としては4つぐらいしかないというのが、僕の最近の考えです。まず1つ目は、別の時間を流すみたいな感じでBGMを背景的に流す方法。これは照明で暗くするとか、色を変化させるといったことと全く同じ効果のものです。

2つ目は、もう少しテキストの構造部分に入っていくもの。例えばSE(効果音)のようにタイミングを合わせて、何か言ったら音が鳴るとか、急に音が大きくなるとか、テキストとの関係性を結んでいくものです。

3つ目は、舞台上に演奏者がいて、演奏者自身が音を出しているもの。演奏者も出演者として扱うことで、音楽が出演者と対等に存在します。

最後に4つ目は、意図的にどれとも合わせないものです。

先ほど横堀さんが日本の演劇の音楽が面白くないという話をされましたが、僕なりにその問いかけに応答すると、日本の演劇では、この4つの使い方のうちどれか1つの使い方しかされていない作品が多いのではないでしょうか。BGMだったらBGMの音しかないと、面白い作品にはなりづらいと思うんですよね。そんな中では、僕は多田淳之介さんの作品の音楽の使い方が好きです。既存の楽曲が絶妙な選曲で使われているだけでなく、その楽曲が求めている演劇上の効果というものが複数生じている。BGMとして機能しつつ、ちゃんと俳優にも影響を与えていて、音楽がテキストと噛み合っているところが素晴らしいと思います。

- 劇作家に自信を持ったのはここ2年ぐらいだという話が最初にありました。今後劇作家として書いていきたいことはありますか。

- 最近ようやく、自分は言葉に興味があって、特に文体にとても関心があるということがわかってきました。内容としては、自分の振るまいを気にしながらSNSのタイムラインで認識を共有するようなものとは異なる、日常で言いたいけど言えないことや、起きるはずがない摩擦などを舞台上で起こすことが、演劇だったらできるのではないかと考えています。作家ではウィリアム・フォークナーに影響を受けていると思います。ヨン・フォッセも好きな作家なので、いつか取り組んでみたいです。

具体的には、マルチバースのように、ありえなかった世界線を劇場で見せたい。起こらないはずのことが起き、しかもそれがあったようななかったような判然としないことになるみたいな。ここ数年は、例えばひとつの自死があった際に、それを引き起こしたのは個人の問題なのか、あるいはもっと社会的な要因があるのか、といったことに関心があって、前作『何時までも果てしなく続く冒険』(2025年1月)でもそうでしたし、今回の『彼方の島たちの話』(同年11月)でも引き続き、劇作の中で「死」のラインをどのように曖昧にしていけるかということをやろうとしています。

-

『何時までも果てしなく続く冒険』(2025)ⓒ 高良真剣

- 今日はありがとうございました。日本語の音楽劇の新しいスタイルを作ることが今後の活動の中心になりそうですね。

- そうですね。『彼方の島たちの話』でもそれを目指していますし、これから数年は基本的にはそれをやっていくと思います。実は最近新しくやりたいことを思いついて、2025年の豊岡演劇祭で志賀直哉『城の崎にて』の新しい英訳テキストを使ったリーディング公演を行ったんですが、自分のやっている音楽の方法が、ほかの言語でも応用できることを肌で感じることができました。これを応用する形で、いずれは多言語の音楽劇を作ってみたいです。もっと先のことになりそうではありますが。

-

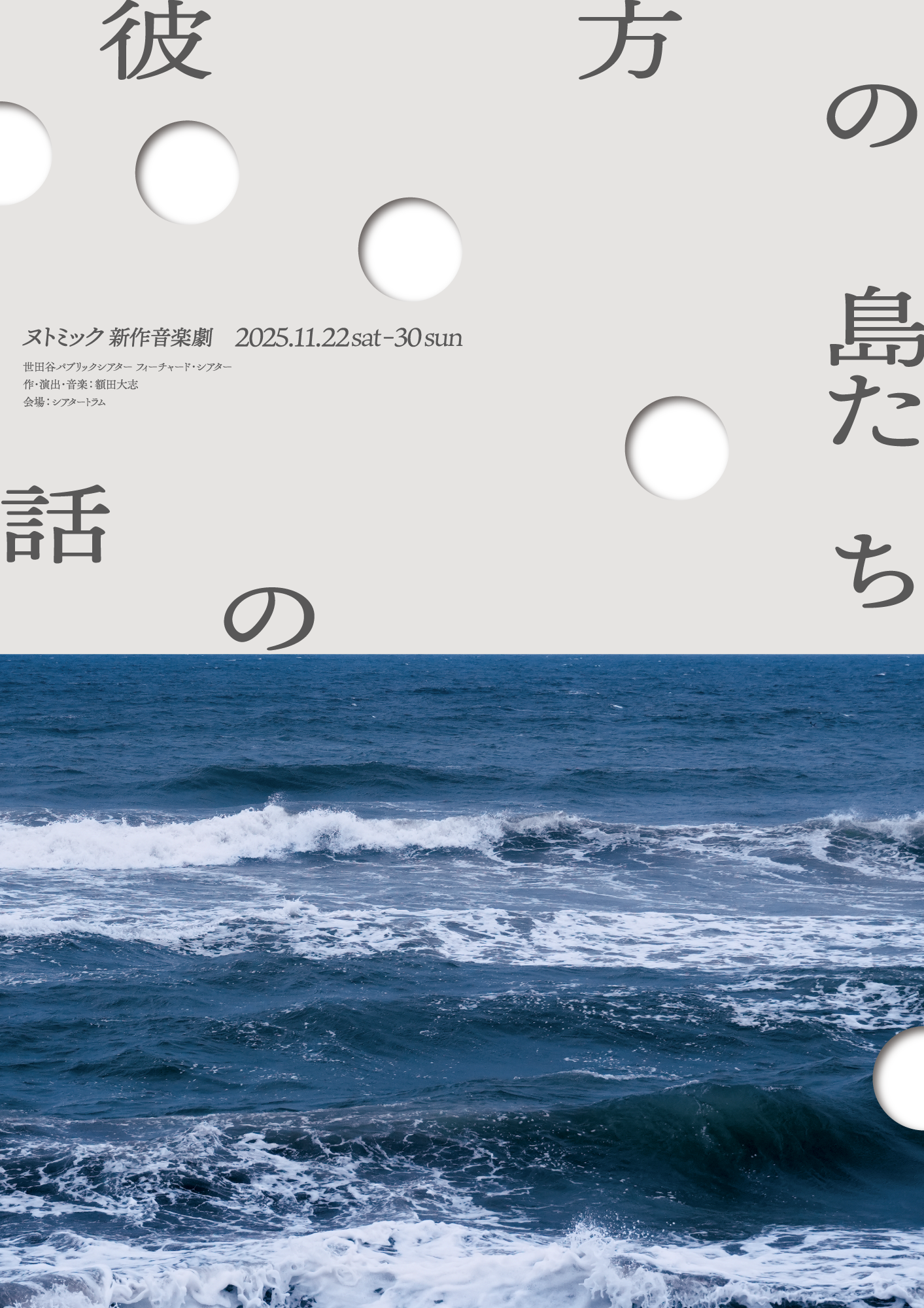

『彼方の島たちの話』

2025年11月22日~30日

シアタートラム

作・演出・音楽:額田大志

出演:稲継美保、片桐はいり、金沢青児、東野良平、長沼航、原田つむぎ

ギター:細井徳太郎 ベース:石垣陽菜 ドラム:渡健人

問合せ:ヌトミック

-

ⓒ 宇壽山貴久子