兼島拓也

劇作家による自作ガイドvol.2+特集・舞台芸術でめぐる沖縄<3>ー兼島拓也が語る『ライカムで待っとく』

ⓒ 北上奈生子

ⓒ 北上奈生子

兼島拓也Takuya Kaneshima

1989年、沖縄県生まれ及び在住。2013年に演劇グループ「チョコ泥棒」を結成し、脚本と演出を担当。沖縄の若者言葉を用いた会話劇を得意とし、コメディやミステリを軸としたオリジナル脚本の上演を行う。琉球舞踊家・玉城匠との演劇ユニット「玉どろぼう」としても活動。2018年、『Folklore(フォークロア)』で第14回おきなわ文学賞シナリオ・戯曲部門の一席沖縄県知事賞を受賞。2021年、NHK-FMシアター『ふしぎの国のハイサイ食堂』で第31回オーディオドラマ奨励賞入選。『ライカムで待っとく』が第30回読売演劇大賞優秀作品賞を受賞、第26回鶴屋南北戯曲賞及び第67回岸田國士戯曲賞で最終候補となり、2024年に再演。同年『刺青/TATTOOER』を日本と英国で上演。作・共同演出した『花売の縁オン(ザ)ライン』は、第69回岸田國士戯曲賞の最終候補となる。(2025.8更新)

戯曲を書いた作家自身に作品解説をしてもらうシリーズ第2回及び沖縄特集<3>で取り上げるのは、沖縄が生んだ新世代の劇作家・兼島拓也の刺激に満ちた問題作『ライカムで待っとく』。過去と現在を往き来しながら沖縄で繰り返される負のループを観客/読者に体感させるその世界の構造について、那覇文化芸術劇場なはーと勤務の林立騎が鋭く問いかけ、兼島が地下茎まで掘り下げる勢いで、これに応答する。

特集・舞台芸術でめぐる沖縄<1> 特集・舞台芸術でめぐる沖縄<2>

取材・文/林立騎

-

『ライカムで待っとく』(2024年再演版) 作:兼島拓也 演出:田中麻衣子 出演:中山祐一朗(写真左)、前田一世、佐久本宝(写真右)、蔵下穂波、小川ゲン、神田青、魏涼子、あめくみちこ

2024年5月24日~6月23日 KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ(神奈川)、 ロームシアター京都 サウスホール(京都)、久留米シティプラザ 久留米座(福岡)、 那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場(沖縄)

ⓒ 引地信彦

【あらすじ】

雑誌記者の浅野は、1964年の沖縄で起きた米兵殺傷事件について調べることになったが、実はその容疑者が自分の妻の祖父・佐久本だったことを知る。沖縄に渡り、調査を進めながら記事を書くうち、浅野は次第に沖縄の過去と現在が渾然となった不可解な場所に入り込む。殺傷事件に至る沖縄の不条理な日々と、「逆境を生き抜いたたくましい沖縄の人たち」に「寄り添う」記事が求められる現代が混じり合い、沖縄を巡る「決まり」の中に浅野自身も飲み込まれていく。「沖縄の物語」を書いているのは一体誰なのか、観る者すべてが問いかけられる。

【登場人物】

<現在>

浅野悠一郎 カルチャー誌の記者。

浅野知華 浅野の妻。宜野湾市普天間出身で、佐久本寛二の孫。

浅野ちなみ 二人の娘。舞台上には登場しない。

藤井秀太 雑誌編集長。浅野の上司。伊礼ちえに好意を抱いており、浅野と伊礼をつなぐ。

伊礼ちえ 横浜のパン屋店員。沖縄市出身で、祖父が米兵殺傷事件に関する手記と資料を残した。

ちえの祖父 舞台上には登場しない。1964年時の写真の顔は現在の浅野と瓜二つである。

タクシー運転手 沖縄で浅野を乗せる謎のタクシー運転手。浅野に「沖縄の物語」を語って聞かせる。

金城 沖縄のユタ(霊媒)。亡くなった佐久本寛二の声を伝える。あんぱんとコーラを好む。

<1964年>

佐久本寛二 浅野知華の祖父。写真館の店主。米兵殺傷事件の容疑者。

佐久本雄信 寛二の兄。タクシー会社の社長。米軍と良好な関係を持ち、米軍専用ゴルフ場の会員。

平豊久 寛二が営む写真館の写真技師。米兵殺傷事件の容疑者。

嘉数重盛 寛二の幼馴染。雄信のタクシー会社の従業員。米兵殺傷事件の容疑者。

栄麻美子 嘉数の恋人。米兵殺傷事件の裁判で証言する。

大城多江子 佐久本たちが常連となっているおでん屋の店主。

-

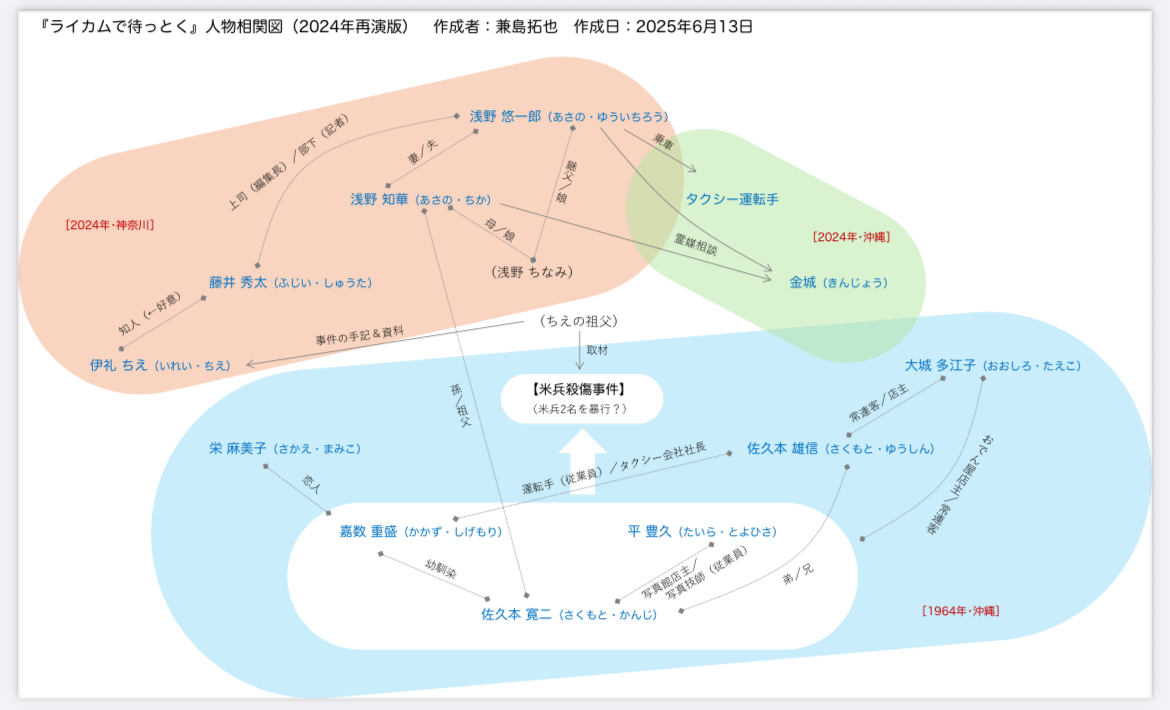

兼島拓也自身が作成した『ライカムで待っとく』登場人物相関図(2024年再演版)

福祉と保育と劇作と

1989年沖縄市生まれの劇作家・兼島拓也は、保育園経営や母子生活支援施設長を経て専業作家になった異色の経歴を持つ。演劇のみならず、ラジオドラマ、エッセイ、小説など活動の幅を広げる兼島を一躍有名にしたのは、第30回読売演劇大賞で優秀作品賞を受賞し、第26回鶴屋南北戯曲賞と第67回岸田國士戯曲賞で最終候補となった『ライカムで待っとく』だ。軽妙な会話の中から社会の構図を浮かび上がらせ、呵責ない言葉で急所を突く作風は、歴史や政治を善悪の対立として示すのではなく、より大きな構造を問いかける新しい劇作術に貫かれている。

- 日本の中で沖縄は特別な場所だと思います。兼島さんが育った環境や、劇作以前の仕事について最初にお話しいただけますか。

- 生まれたのは、コザ市と美里村が合併してできた沖縄市です。嘉手納基地のすぐ近くでしたが、周りに基地があることはそれほど意識せずに育ちました。2階建ての1階部分を在日米軍の家族に貸していた一方で、両親は基地の反対運動にも参加していて、特に父親のそうした姿を見ながら幼少期を過ごしました。

小学校から高校まで部活で野球をやり、大学で1年だけ愛媛に出て、2年時から戻って沖縄国際大学に編入し、社会福祉を専攻しました。大学4年の頃から映画や読書に興味を持ち始めましたが、先輩から一緒に起業しないかと誘われ、「いいっすね」みたいな軽いノリで学習塾のNPO法人を立ち上げました。僕が社会福祉士の国家資格を取ったこともあり、児童養護施設の中学生を主な対象とした塾で、大学卒業と同時に開業し、約8年続けました。同じ頃、母親がやっていた保育園の経営も任されるようになり、大学卒業とともに学習塾と保育園を両方経営することになりました(笑)。

日々追われていましたが、24~25歳のときに、高校時代に一緒にコントみたいなことをやっていた野球部の友人と「チョコ泥棒」という劇団を立ち上げました。僕も含めて誰も演劇については知らないので、「脚本ってどう書くの?」「上手(かみて:客席から見て舞台右側のこと)ってどっちだっけ」とか言いながら、現在まで続けてきた感じです。

- 演劇と保育園の経営(~2024年)、さらに浦添市の母子生活支援施設の施設長を兼任されていた時期もありますね。

- どちらも公共的な福祉サービスを担う立場であり、福祉行政から求められる基準や規範があります。一方で、経営者として施設利用者や職員の自由や主体性を確保する必要がある。社会からの要求に応じつつ、同時に適切な距離を保って内側のバッファを確保する。簡単に言うと僕が福祉や保育の現場でやっていたのはこういう仕事で、それはいま劇作家としても、本質的には同じようなことをしているのかなとも思っています。つまり外側(プロデュース側や観客など)からの要請に応えつつ、内側(描いている対象やキャラクター)の秩序もきっちり守る。この二重性はつねに意識しています。

- 具体的にはどういうことですか。

- 『ライカムで待っとく』で言えば、KAAT神奈川芸術劇場から沖縄をテーマにした作品を依頼された際は、沖縄の人たちの人権が踏みにじられてきた歴史や、その境遇を告発するメッセージが求められていると感じました。一方で、僕の周りの友人たちの中には「現状の中でどこまでいい条件を引き出して、自分たちの状況を改善していくかしかないでしょ」という「現実的」な考え方の人もいますし、僕は僕で、別の意見を持っています。この状況を作品化するには、ひと言で表せるメッセージや想いからは、距離を取ることが必要です。この距離感の持ちようが、似ているんですよね。前の仕事では、行政側との窓口でありながら、職員や利用者の声も受け止めるというポジションでした。それぞれの話を聞き、立場を否定せず、でもできないときにはそう伝える。よくも悪くもその場に適応した振る舞いができてしまって、どういう言い方をすれば納得してもらえるかを自然と身につけていました。そのおかげか、僕が担当した年だけ現場が円滑に回ったんです(笑)。周りに過剰に適応する自分への嫌悪もありますが、一方でこれは大事なスキルかもしれないとも思っています。

沖縄は日本のバックヤード

- では『ライカムで待っとく』はどういう作品でしょうか。

- 戦後のアメリカ統治下の沖縄にあった実在の事件を描きながら、今も残る基地のことや、生活や人権が虐げられてきた現実を描いた作品です。県外と沖縄で線が引かれ、そうした状況が沖縄の問題として押し付けられている。それを沖縄県民は認めてはいないけれど、受容してしまってることを、かなり意図的に露悪的に打ち出した内容です。この物語を書いている/書かせている/書かされていること自体が持つ権力性や、そこにある対立構造も含めて、“県外”と“沖縄”を明示しようとしました。ある意味では全方位的に、沖縄の人に対しても県外の人に対しても挑発的であることを意識しながら作った作品です。

宜野湾市普天間で実際に起きた、沖縄県民が米兵を殺傷した事件(*1)について描いた伊佐千尋さんの『逆転』という著書を元に、企画がスタートしました。1964年に4名の若い沖縄の男性が米兵1人を殺害して1人に重傷を負わせたというもので、『ライカム~』では、2022年の現代にその事件を取材する記者が主人公。彼の妻の祖父が事件の容疑者だったという設定ですが、取材を続ける中で、彼は自分が書いてる事件や、その時代の中にいつの間にか入り込んでしまいます。時間軸がねじれて、SFやファンタジー的な展開もあり、過去の沖縄と現代の日本を行き来させながら、今の沖縄を描く物語になっています。

- タイトルにはどういう思いが込められていますか。

- タイトルは難航しました。ライカムはかつて米軍に占領されていたRyukyu Command Headquarters(琉球米軍司令部)の略称で、今は「イオンモール沖縄ライカム」になっています。米軍の司令部が返還されたあと、ライカムという地名というか愛称が残ったのですが、司令部のすぐ近くにあった米軍専用ゴルフ場の跡地にイオンモールが建って、地名も正式にライカムになりました。ライカムは『逆転』にも出てきたので、モチーフとして使えると面白いと思いました。

さらに、書いていくうちに「バックヤード」という言葉が僕の中では大きくなり、沖縄は日本全体のバックヤードじゃないかと思うようになりました。ライカムイオンの中にも快適な店舗空間の背後、お客さんからは見えない裏側に段ボールや商品在庫が積まれていて、表から見えないバックヤードがあります。日本という国が快適であるために、沖縄全体を軍事的にバックヤードとして使っているというメタファーとして、ショッピングモールの持つ構造を物語に重ねられると面白いと思いました。

また、KAAT芸術監督の長塚圭史さんが「ライカム」と聞いて、何かわからないけど、でも何かありそうな感じがする、と。「なんだ?」と食いついた後に、戦後のアメリカ統治と日本の代表的大型ショッピングセンターのイオンモールが二層になって描かれていることを象徴する名称であることを知るので、これは使った方がいいのではとアドバイスしてくださいました。

「待つ」は、神の到来から友人との待ち合わせまで、(幅広い目的語とつながる)利便性の高い言葉です。この物語で「待っとく」と言うとき、誰が何を待っているのかが、疑問として出てくると思います。沖縄の人が、「大きな力」による決定と実行とその完了とを、諦念とともに待っているということなのか、あるいはそれが反転して、ヒーローみたいな人が出てくるのを待っているのか。自分たちは何を待っているんだろう、ということを喚起させます。

-

巨大ショッピングモール「ライカム」(イオンモール沖縄ライカム) ⓒ 北上奈生子

- お話から連想されるのは、ひとつはサミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』です。

- 連想されるだろうな、とは思いました。後付けですが、『ゴドー~』は「不条理劇」の傑作と言われますよね。ただ、ベケットを読んだり観たりしていると、結構「あるある(よくあることが描かれている)」じゃないかと感じもします。この「不条理だけどあるある」という感覚と、『ライカム~』と沖縄の状況は、ダイレクトにつながっていると思います。沖縄のことを描くと、ある意味どうしても不条理になってしまう。でも、その不条理さがありふれている。そこの点でつながりはあるなと。

- もうひとつ連想するのは、「待つ」との対比で、「靖国で会おう」(*2)と言い合ってアジア太平洋戦争で日本兵が戦死したことです。地上戦があった沖縄でもその言葉が口にされていたかと思います。

- 戦犯とされる人たちだけでなく、沖縄で亡くなった住民にも「戦闘協力者」として、準軍属として合祀された人がいます。靖国は、国の戦争や政治の失敗によって犠牲になった人たちを、国のために戦った人として、都合よく使って集める場所だと僕は思っています。一方『ライカム~』では、ライカムを「死者のデータが集まる場所」と言っています。死者が“データになって格納されているアーカイブ”と、あえて現代的に軽い言葉で。沖縄のいろいろなところに悲惨な戦争の記憶があるのに、それがアメリカに塗りつぶされて、ライカムという場所になった。そのこと自体も悲惨な記憶であるはずなのに、ショッピングモールにして、家族や観光客が来る、明るく賑やかな場所に反転されている。ある意味、軽やかに暴力的なことをやっている場所なんです。実は初稿の段階では、靖国という単語を少し出していたのですが、うまく劇の中に着地させることができずやめました。なので、言葉としては出てきませんが、地下の部分で靖国とライカムはつながっている感覚があります。

それともうひとつ、戦後の沖縄で実際にあったかどうかはわからない笑い話で、沖縄のおじい、おばあが米兵と待ち合わせをするときに、「ユーカム、ミーカム、ライカム」と言ってコミュニケーションしていたというエピソードがあるんです。沖縄の人でも若い方は「ライカム」という名称の由来を知らない人も多いので、「ユーカム、ライカム」も含めて、多層的なイメージを喚起させるタイトルになっていたらいいなと思っています。

- 『ライカム~』では、現代と過去が接続して、沖縄近現代史の出来事が次々と現れます。1879年に明治政府によって武力を背景とした琉球処分と首里城明け渡し(*3)が行われ、450年続いた琉球王国が滅亡したことや、ベトナム戦争時の米軍が沖縄に核兵器や毒ガスを持ち込んでいたこと(*4)など。『ライカム~』が初演された2022年は米施政権下の沖縄が日本に「復帰」(*5)してから50年の年でした。「基地のない平和な島」を掲げた「復帰」でしたが、今も日本の国土面積の0.6%である沖縄県に在日米軍基地の約70%が集中しています。節目の年に東京に近い横浜で上演ということで、こうした歴史を全て詰め込んで投げ返す気持ちがあったのでしょうか。

- その意識もありましたが、僕自身、こういうことがあったと知ってはいても、一つひとつがどういう経緯で起きたのかを、詳しくは知らなかったんです。で、勉強していくと、全部構図が同じだとわかった。同じ構図を繰り返しているからこそ、その全部を書かなきゃダメだと思いました。この繰り返しが、今また起きている。それを見せる必要があるので、できるだけ詰め込みました。これもあった、あれもあった、でも全部一緒、ということを、知識はもちろんですけど、観客を引きずり回すようにして見せ続けることで、体感してほしいと思いました。

突き刺さる言葉の捕まえ方

- 2024年の再演ツアーでは4地域で観劇した観客がオンラインで集まる感想シェア会がありました。印象に残っている言葉についての話し合いが活発で、「誰だってよかった」「決まり」「寄り添う」「バックヤード」「境界線なんかじゃなくて、水平線みたいなもの」といった言葉が出てきました。この戯曲には突き刺さる言葉がたくさんあり、最後には主人公が「あなたの生活が平和であるためには、どこかに犠牲が必要なんです」と言われます。こうした言葉は兼島さんが持っていたものですか。それとも書く中で見つかるのでしょうか。

- 両方ありますが、リサーチする中で、だんだん見つかることが多いです。僕の中にあるというより、捕まえている感覚です。沖縄に限らず、世界中に漂っている言葉を、いかにうまく捕まえられるか。準備段階で、キャラクターにインタビューするということをよくやるんですけど、例えば自分が設定したAさんという人物に生い立ちや事件についてどう感じていたかを尋ねて、(自分で)考え、調べ、答えを作って、人物像を作り上げていきます。それにより知識が増えたり考えが膨らんだりするのですが、それでキャラクターを固めるというよりは、自分の体の中にその人を落とし込む感じ。こういう人なんだということが僕の中に実感として入ると、少しオカルトチックな言い方ですが、その人ぶんの穴が僕の中に空いて、その人が言いそうな言葉が集まってくる感じがあるんです。

「寄り添う」という言葉も、僕はどちらかというとずっと寄り添う仕事をしていたから、本当は自分がやっていた仕事を反転させて嫌な言い方にはしたくない。でも、自分が設定した人物Aがそこに反応しちゃうから捕まえないといけなくて、それによって二重性が引き出せる。「寄り添いますよ」という言葉の居心地悪さは、僕自身が感じてしまうからこそ書いたものです。いろんな人に刺さる言葉を見つけられるのは、こうして僕自身が反応しているところを根拠にしているからかもしれません。

- 歴史を含めて、人の苦しみや痛みを自分の作品に使っている罪悪感もありますか。

- そうですね。例えば「誰でもよかった」というせりふは、2016年にうるま市の若い女性が米軍属の男性に殺害された(*6)ときに、犯人が使った言葉です。それを出すことは、被害者の女性をある意味で舞台上に上げてしまう行為でもあるので、どんな権利があって僕がそれをできるんだ?って思います。だから使うからには、自分がその責任を取らないといけないというか、自分がちゃんと食らわないといけないと思っています。

僕自身は、つねに社会や出来事に鋭い意見を持っているわけではなく、こういう人もいるよね、こういう考えもあるよね、みたいなことをぼんやり思っていて、そのぼんやりに刺さってくる何かをどう捕まえるか、という感じで書いています。だから日常会話の中でどう思うかと聞かれても、「ああ、どうなんですかね~」みたいになっちゃう(笑)。

- 兼島さんの作品には軽さやユーモアもあります。

- もともと野球部のノリで始まった作家生活なので。ぼんやりした会話は苦もなく書けてしまうので、そのぼんやりさと、刺さる言葉をどうやって行き来させるか。行き来がある方が刺さる気がするんです。最初から重く力強くいくと、ギャップやコントラストが見えにくくなるので、柔らかく膨らませて、パンパンに膨らんだところで、刺す。笑いについては、起きるといいなとは思いますが、目的にはしていません。「チョコ泥棒」の企画なら笑いの方を打ち出しますけど、今回のように沖縄を描くことを求められる際は、歴史の中にある負の部分に焦点を当てることになるので、今の僕が持っている武器をどうやって組み合わせるかという意識で、ユーモアや軽さを使っています。

100年後に読み解かれる戯曲であるために

- 作中では書くこと自体が主題化され、沖縄の歴史を「物語の中に閉じ込められた状況」として描いています。物語や決まりをなぞり、反復してしまう語り方と、それをずらしていく語り方があるのでしょうか。

- 書くことを主題化するのは、僕の癖(へき)みたいな部分もあります。歴史は書き残されてきたもので、記録は誰かが残さないと残らない。現在においてはライターが記事を書くだけかもしれないけど、これを10年後あるいは50年後100年後の未来の人が読んだら、その記事が歴史の裏付けや考証に使われ、そこでどういう生活や事件があったかを立ち上げるということが起こるので、書き残すことに必然的につきまとう責任みたいなものには、作者として自覚的でいたいと思います。

『ライカム~』では、最終的には沖縄の物語、犠牲の物語を主人公自身が書いたという設定になります。そもそも歴史(として残っているもの)は権力者の歴史であり、勝者の歴史ですよね。戦中戦後の文学でも、作家が勝者の歴史に貢献することがありました。これに対して『ライカム~』では、誰にも読ませなかったおじいさんの手記というものが出てきます。“誰にも読ませないのに書き残した”ということが重要だと思って、このエピソードを入れました。ある意味、敗者の歴史です。でも、読まれないままでも残ってさえいれば、未来の誰かが見つけ出すかもしれない。それが、自分たちにはこういう事実や体験があったんだ、と書き残す意義ですね。ぐるぐる繰り返す勝者の歴史のサイクルには入らないけれど、入らないことで、誰かがそこに迷い込んだときに発見されるかもしれない。だから物語をなぞって書く人と、誰にも読まれない物語を書き続ける人、両方のことを描きました。『ライカム~』の最後の「誰にも読まれちゃいけない」というせりふは、犠牲の物語が読まれちゃいけないでしょという、権力者にとって都合のいい言葉なんですけど、一方で、読まずに置いておくことは、未来に託すことでもある。その二重性をせりふに持たせたいと思いました。

- 同じ構造を繰り返していく勝者の歴史と、誰にも読まれない敗者の歴史。兼島さんが書いているものは、そのどちらでもない気がします。この現実の中で自分が書くことをどこに位置付けていますか。

- 演劇の面白さでもあると思うんですけど、演劇は、限られた人しか観れませんよね。観た人しか物語を知らないけれど、戯曲は残る。そして100年後の人が上演するときには、戯曲の形で謎が地中に埋まっていることになる。そこに希望もあるし、面白さもあると思うんです。

『ライカム~』では、「どうせこうなるんだから仕方ないじゃん」と歴史をなぞっている人たちを俯瞰して描くことで“なぞらせている人”の存在を同時に描いています。この二重性が戯曲に保存されることで、のちの時代の人が真空パックされたものをガバッと開けたときに、こういうことだったのかと客観的に理解したり、その時代に即した解釈をしたりすることができる。こういうことは、演劇が一番やりやすい。だから僕は、演出よりも書くことにこだわるのかなと思います。

- 伺うにつけ、『ライカム~』を落とした岸田戯曲賞を改めて残念に思います。私はエルフリーデ・イェリネクの翻訳をしてきたのですが、アウトプットは違えど、イェリネクと兼島さんが重なります。一つは原作があったり、具体的な状況に応答して書くこと。もう一つは、多様な言葉が作中に入ってくること。さらに兼島さんには、イェリネクとは違う面白さがあります。彼女は世界中の問題に応答しますが、兼島さんは、やはり沖縄の土地と歴史を引き受けている。そして出てくる人物が個人の感情を持つと同時に、属性になりますね。土地の人や、日本人や、「誰でもよかったうちの誰か」になる。感情があって、リアルなのに、同時に属性に過ぎない側面が出てくる。人間は本当はみんなそうなのですが、その同時性、二重性を意識できる機会がありません。

- イェリネクと比較されると恐縮ですが、「応答」ということで言えばしっくりくる感じがあります。つまり責任(responsibility)には応答の概念が含まれている。今ある現実や原作もそうですけど、すでにあるものにどう向かっていくのか、どう受け取るかを見せること自体が、作家としてひとつの責任のあり方なのかなと思います。

- 現代はどちらかに偏った言説が多いと思います。ここは日本人の国だから外国人は出ていけというような、属性でしか他者を見ず、自分が属性であることに安心する言説と、一人ひとりは個人だから、誰にでも人権があって属性は関係ないという言説。両方を同時に考えないとこれからの社会は難しいのに、両者は出会わない。その点、兼島さんは分断されている二つの考え方を同時に存在させるので、読んでいて苦しいけれど、面白いし、重要な表現だと思います。

- それは当事者や当事者性の話につながることだと思います。沖縄の人間なので、当事者が書いていると思われるけど、僕は当時を知らない、体験していないという意味では非当事者です。実際には当事者から非当事者の間にはグラデーションがあるのに、一つのパラメータの中で「どっち寄り」の点にいるかを求められる。でも点は1か所とは限らないはずなので、2点に同時に存在しているような感覚を、強く意識しています。点は1つしか打っちゃいけない、というルールはないよな、と。表向きの見解のほかに、実は裏で別の思いを抱いていることは、誰でも当たり前にあるじゃないですか。そういう二重性をつねに意識して、戯曲を書きたいと思っています。

-

沖縄県民が米兵を殺傷した事件

アメリカ施政権下の1964年8月16日、宜野湾市普天間の飲食街周辺で、米兵2人と沖縄の青年4人(内2名は徳之島出身)が乱闘し、米兵1人が死亡、1人が重傷を負った事件。4人の青年は傷害致死罪で米国民政府裁判所に起訴され、米国人が多数を占める陪審員が評議。沖縄人陪審員・伊佐千尋の説得で傷害致死罪では無罪となったものの、3人が傷害罪で懲役3年の実刑となった。

-

「靖国で会おう」

アジア太平洋戦争中の旧日本軍において、兵隊が戦地に向かう際や、特攻作戦などで生きて帰ることが難しい状況に置かれた際に、「もし戦死したら靖国神社で英霊として再会しよう」という意味で使われた言葉。靖国神社は1869年に明治天皇の発議によって明治政府により創祀された「東京招魂社」が1879年に改称されたもの。1853年以降の幕末維新の政争、内戦で死亡した天皇側の「国事殉難者」や対外戦争の戦没者(軍人、民間人など)を祭神として合祀している。

-

琉球処分と首里城明け渡し

明治政府が琉球王国に対し、清への冊封関係の廃止を求め、武力を背景に日本へ統合した過程を琉球処分という。政府は1872年にまず琉球王国を琉球藩として外務省の管轄とし、その後1879年に琉球藩を廃して沖縄県を設置した。国王は首里城から追放され、東京への定住を命ぜられた。これによって琉球王国は滅亡した。

-

ベトナム戦争時の米軍が沖縄に核兵器や毒ガスを持ち込んでいたこと

米兵は米施政権下の沖縄からベトナム戦争に飛び立った。沖縄には毒ガスも持ち込まれ、1969年7月には嘉手納基地内で毒ガス漏れ事故が発生し、米兵24人が病院に収容された。この事故がアメリカで報道されたことによって毒ガス兵器の存在が明らかになり、撤去闘争へつながった。

-

米施政権下の沖縄が日本に「復帰」

アジア太平洋戦争後、沖縄は長らくアメリカに統治されていたが、1972年5月15日に日本に施政権が返還された。

-

2016年にうるま市の若い女性が米軍属の男性に殺害された

2016年4月28日、沖縄県うるま市で当時20歳の女性がウォーキング中に消息を絶ち、5月19日に恩納村の雑木林で遺体が発見された。捜査により元米軍属の男性が逮捕され、殺人と強姦致死の罪により、2017年に無期懲役の判決が下された。

-

協力:那覇文化芸術劇場なはーと、KAAT神奈川芸術劇場

この記事に関連するタグ