文化部と広報部

- イスラエルとの関わりはどんなところから始まったのですか。

-

美学を専攻していた芸大の大学院の時にバックパッカーで中東旅行に行き、トルコ、ギリシア、シリア、ヨルダン、エジプト、イスラエルを回りました。卒業後は大学職員になるつもりでしたが、この旅で知り合ったイスラエル人と結婚しまして。10年ほどで離婚したものの(笑)、夫の国の文化を深く知りたいと思っていた折り、ちょうど大使館に空きがあって1990年に採用されました。大使館といっても、アメリカ大使館のように職員が百人単位でいるところから、マンションの一室で大使と秘書だけというところまで様々で、うちは規模としては中くらいだと思います。

ただ、私が採用されたのは当初、文化とは全然関係ない、いわば電話番でした。そのうち会計になり、政治部に入りました。そもそもその頃、文化的な仕事は広報部の仕事で、イスラエル大使館に文化部ができたのは私が入った4年後の1994年なんです。ラビン首相がアラファト議長と和平を結び(93年オスロ合意、94年パレスチナ暫定自治政府が発足)、とても大きな転換期を迎えた時のことでした。「これからは中東も平和になって文化事業に注力する。君は芸大出身なんだから文化部をやりなさい」と言われ、イスラエル人女性の文化担当官(元々は外交官の夫人だった)と2人で、全く一から始めたんです。

ただ、その前の4年間で様々な部署を経験していたことは、大きくプラスになりました。この仕事は単に文化に詳しいだけではダメで、大使館の中で必要なことを実現するために重要なポイントを、身を以て学ぶことができました。 - 文化部は初めからスムーズにいったのですか?

-

立ち上げた時の女性の上司イディット・アミハイさんが本当に優秀な人で、今はイスラエル本国の文部科学省で美術展部門のトップにいると聞いています。彼女からテクニックもスピリットもいっぱい教わりました。

文化部立ち上げ早々の94年には、ダニ・カラヴァン展、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団公演、現代美術展、映画祭、フードフェアなど、一気に新しいチャレンジをやりました。ダニ・カラヴァン展は朝日新聞社の後援で地方の美術館も巡回しましたし、フードフェアはヒルトン・ホテルで、イスラエル現代美術展は佐賀町エキジビットスペースで開催されました。映画祭には国際交流基金や笹川船舶振興会(現日本財団)から助成していただきました。予算としては3,000万円ぐらいでしょうか。普通の大使館と比べれば小さな予算ですが、うちでは1,000万円規模はなかなか付かないので画期的なことでしたね。ここから文化部の存在は常設化して、文化イベントなどを継続的に担うようになっていきました。

……と、出だしはすごく良かったのですが、すぐにラビン首相が、しかもイスラエル人によって暗殺されてしまい(1995年11月4日)、どんどん政局が悪くなっていきました。2000年頃にはテロが頻発し、第二次インティファーダ(2000年9月28日)というパレスチナ人の蜂起もあり、2001年には9.11と、文化事業の運動も落ち込みました。

文化事業はある種イメージの戦争ですから、どうしても世論に大きく左右される面があります。9.11の時は、アルカイダとイスラエルは直接的には関係ないのに、「中東」という十把一絡げのイメージで日本の主催者が手を引いてしまったんです。ちょうどイスラエル・日本の交流50周年だったのですが、文化部の事業はすべて中止。せっかく下りていた助成金も返さねばならないことが続きました。

その後も2006年の第二次レバノン戦争、最近ではガザ地区の空爆(2008年)などがあり、まるで「(イスラエル文化のプロモーションという)砂の城をつくっては、(戦争という)荒波が来て流される」の繰り返し(笑)。しかし全てが無駄というわけではありません。実現までいかなくても個人的な信頼関係が蓄積されていくことで、「政治と芸術の価値は関係ないよ」と言ってくれる人が少しずつ増えていきますから。そういう信頼関係が、今事業を行うときの基礎体力になっています。 - 政治情勢が厳しい時には、本国から指示が来たりするのですか?

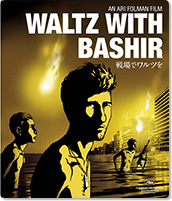

- イスラエル大使館では、文化部と広報部で役割分担しています。広報部は「イスラエルについての情報や認識を広める」という仕事を担当する部署で、報道関係やホロコーストの案件も扱いますし、観光イベントや物産展なども行っています。それに対して文化部は主に芸術を扱っていて、例えば国のイメージ向上にはならなくとも、芸術として紹介すべきだと判断すればどんどん取り上げていきます。というのも、イスラエルのアートは体制批判をしている作品が多くあり、しかも非常にクオリティが高いからです。アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた反戦映画の『戦場でワルツを』(アリ・フォルマン監督)もそうした作品のひとつです。

- 大きな話題になった映画ですよね。

-

はい。これは「レバノンのサブラ・シャティーラという難民キャンプで起こったパレスチナ人の虐殺に、イスラエル軍部が荷担していたのではないか」ということをアニメで表現した映画です。ゴールデングローブ賞の外国語映画賞受賞をはじめ様々な国際的な賞を獲り、アカデミー賞では『おくりびと』の対抗馬だった作品です。この作品の日本における配給を博報堂DYMPとツインという配給会社が行うことになりました。そこで、私と当時の上司の間では、大使館として「素晴らしい作品だから応援する」のか、「国のイメージを損なう恐れがあるので無視する」のか、大論争になりました。

当時の文化担当の外交官は愛国意識の高い女性で、「中東情勢に詳しくない日本人にこんな映画を見せたら、イスラエルへ悪い印象を与えるだけではないか?」という。私は、「そんなことはありませんよ。この映画を見れば『イスラエル人は自分の暗い歴史に対して直面し、自己批判し、それをまた芸術表現にまで昇華できる、知性ある国民だ』と判るはずです。日本人はそんなにバカじゃありませんよ」と主張しました。とにかく連日朝から大議論でした(笑)。

でもこれがうちの大使館の、本当に誇りに思うところでもあります。「 口答えする現地スタッフなんて首を切られて終わり」ということもあると聞いたことがありますが、うちは外交官と現地スタッフが対等に話し合えますし、外交官が真剣に現地スタッフの意見を聞くんです。「立場の強い者ではなく、意見ある者が勝つ」(笑)。私は、聖書に出てくるような遺跡や地中海よりも、この考え方こそがイスラエルで最も美しいものだと思っています。イスラエルにおける「議論の自由と言論の自由」を、私はこの20年間で本当に実感しています。

『戦場でワルツを』については、激論の末、監督夫妻が来日する渡航費の助成金を付け、広報協力も行い、配給元にイスラエルの背景について解説できる専門家も紹介し、大使館としてはできうるかぎり映画を広めるお手伝いをさせていだきました。ただし、大使館の後援名義は付けませんでした。「この映画にイスラエル大使館が名義後援を付けたら、プロパガンダだと思われるかもしれない。うちは頑張ったけど、この映画を芸術作品として日本の社会にお届けするためには、後援名義は外すべきだ」と判断したからです。これは自分のキャリアの中でも、特に象徴的な仕事でしたね。 - 少し驚きました。基本的に大使館は国の出先機関で、本国の指示通り動くというイメージでしたから。ましてイスラエルのような複雑な事情を抱えている国は特に厳密なのだろうと思っていました。文化部と広報部の棲み分けについては、大使館の中でコンセンサスが取れていることなのですか。

-

棲み分けがハッキリしてきたのが2000年以降ですね。大使館員としてはジレンマでもありますが、芸術を扱うとはそういうことですから。もちろん本国から何か言われても「これは質の高い芸術だから」と押し返せる外交官個人の心意気と力量も大きいです。幸いこの20年間、私の付いた文化担当官はみんなそうした個人力があって、国を批判するような芸術も庇ってくれました。それは文化を扱う部門の使命だと思います。政府のプロパガンダに屈せず、「アートとは何か?」という高い哲学をもっている人こそが真の文化担当外交官だと思います。アートは人間が真剣に生きている証拠だと思うので、誇りをもってやっています。

村上春樹さんがエルサレム賞を獲ってイスラエルでスピーチをした時も、各方面で、そして私の周囲でもものすごい議論がありました。ちょうどガザ空爆直後にエルサレムでの授賞式に参加されたので、村上さん自身ももちろん空爆について批判をされましたが、批判にもかかわらず、彼のスピーチは地元の新聞ハーレツ紙に大きく取り上げられました。日本のメディアで報道されることはありませんが、実はイスラエルには左翼、いわゆる和平主義者がすごく多い。知識人やアーティストの多くはパレスチナ人と共生したいと思い、そういう運動もたくさん起きています。言論統制や上映禁止もなく、反戦レイブ(音楽イベント)やゲイパレードもいっぱい行われていています。イスラエルという一つの国の中に、考えの異なる様々な人たちがいるからこそ、異なる意見を交換する“議論”がすべての基本なのです。

両国文化の交流

- 文化部ではコンテンポラリー・アートの領域に力を入れてきたように思いますが、いかがですか。

- 「既に価値が定まっている歴史的なもの」は広報部がやっているので、文化部は当初からコンテンポラリー・アートを中心に手がけてきました。もっともユダヤ人の歴史は長いですが、今のイスラエル自体が1946年にできた若い国なので、イスラエル・カルチャーと厳密に定義するなら現代文化しかないとも言えるでしょう。建国の時に世界中から集まってきたユダヤ人が持ち帰ってきた文化と、中東の土着の雰囲気と一緒になって出来ているのが今この国固有の文化なんです。

- イスラエル文化を日本に紹介する場合のプログラムは、どのような決められ方をしているのでしょう。

-

ひとつは日本側の主催者からのアプローチです。例えば彩の国さいたま芸術劇場や青山劇場、世田谷パブリックシアターなど、これまでイスラエルのダンスカンパニーを招聘してくださった劇場などから「来年、このカンパニーを呼びたい」と言われれば、ラインナップに入れます。また、東京フィルメックスや東京国際映画祭、山形国際ドキュメンタリー映画祭、ショートショート・フィルム・フェスティバル、東京国際レズビアン・ゲイ映画祭など、質の高いイスラエル作品が採用されている機会についても、大使館が予算や手配などのお手伝いをすることがあります。

イスラエル映画については、1992年に国際交流基金の主催で第1回イスラエル映画祭が開催され、日本に初めて本格的に紹介されました。その後、私たちが実行委員会をつくり、アテネ・フランセを会場にして第6回まで開催しました。また、大使館の自主企画としてダンス・ワークショップなどを行ったこともあります。 しかし長くやってみると、「自主企画は労多くして功少なし」というのが実感です。それよりもすでにある良い企画に助成金を付けたり、大使館が間に入ってコーディネーションをしたほうが、はるかに成果は大きい。手づくり事業は、実は自分たちの自己満足に終わることがほとんどだというのを学習しました。

もうひとつは本国から、「こういう人が行くからプロモーションしてくれ」とか、「誰か日本のカウンター・パートナーを探してくれ」というアプローチへの対応がもちろんあります。こういった場合に大使館文化部がどういう機能をするかは、ケースバイケースですが。ちなみに、オーケストラなどを除くと、文化部が招聘するイスラエル人のアーティストや関係者は年間50人ぐらいです。 - イベント以外で情報提供等、イスラエル文化の発信はやっていますか。

-

様々な局面でイスラエル側と日本側の間に立って物事が円滑に進むようなお手伝いはしています。最近は、イスラエルに渡航する日本人アーティストなどのお手伝いなどもしています。本来これはうちの業務ではないのですが、イスラエルの場合、ヨーロッパ各国のように財団や交流事業の事務局が日本国内に豊富にあるわけではなく、大使館ぐらいしか相談できるところがないのが実情です。女子大生が「ダンスをテーマに卒論を書きたいのですが、助けてください」みたいな卒論相談とか、ときには人生相談にも乗っちゃいます(笑)。大変ですけど、楽しいので全然苦にはなりません。

文化部ではありませんが、広報部ではジャーナリストの本国への派遣を行っているので、それで芸術関係のライターや評論家が現地を訪れることもあります。文化部でも予算は多少持っていますので、誰でもというわけにはいきませんが、対応することもあります。

この他、イスラエル文化を紹介するための関係者の来日費用負担、美術展やコンサートで必要な美術品や楽器の輸送費など助成することもあります。こうしたイスラエル関係の催しは、大使館の広報協力として、メールマガジンや大使館ホームページなどで紹介しています。

私たち現地スタッフの重要なミッションは、日本の事情とイスラエル人のメンタリティを摺り合わせることです。イスラエルで高い評価を受けている作品でも日本にはマッチしない作品もある。そういう作品でも、理解してもらえるようにしたり、理解してもらえるところに紹介するといったコーディネーションも現地スタッフには求められていると思います。

17年間を振り返る ダンス、音楽、映画、演劇

- 文化部が発足して17年間の変化をどう感じていらっしゃるのでしょう。コンテンポラリーダンスから伺えますか。

-

この17年間でイスラエル文化に対する日本人の興味が格段に広がったと実感しています。90年代の終わりから2000年代まで、日本におけるイスラエル文化の認知度を上げる牽引車となってきたのがコンテンポラリーダンスとクラシック音楽です。

特に、コンテンポラリーダンスは、先ほど言ったイスラエル・カルチャーの典型的な例と言えます。世界中に散らばっていたユダヤ人は、イディッシュ語やラディーノ語、あるいは各地の言語習慣の中で生きてきましたが、イスラエルに来てからはヘブライ語という1つの言語にまとまりました。同様にダンスは、言葉の違いを越えるものとしてイスラエルの文化的な血脈になっていけるものだという思い入れがあったように思います。

最初はキブツという砂漠や湿地を開拓していく農業共同体の中から、各国から持ち帰ったダンスを摺り合わせて共通の文化として共有していこうという気持ちが芽生えました。因みにフォークダンスの『マイムマイム』はイスラエルが発祥地です。イエメン系のユダヤ人の舞踊などの影響があったり、バレエのような伝統的な師弟関係が存在しなかったことなど、様々な要因から多彩な表現が生まれてきました。それがイスラエルにおけるコンテンポラリーダンス発祥の原動力になりました。ですから、コンテンポラリーダンスは表現手段としてもすごく身近で、ダンスと庶民との距離が近い。劇場には兵隊も老人も子どももダンスを見に来ていて、みんなで声援を送っています。

さらに90年代にバットシェバ舞踊団が活躍するようになると、政府からも「これは国際的に価値が認められる素材だ」と理解されるようになりました。そこで学校教育などにも盛んにダンスが取り入れられ、国も助成金を付けて海外に売り出すようになっていった。ただいわゆる「国立のダンスカンパニー」というわけではなく、部分的に助成金を出しているだけです。

それと、1990年にダンスの拠点となるスザンヌ・デラール・センター ができたこともイスラエルのコンテンポラリーダンスに与えた影響は大きかったと思います。若いダンサーたちをサポートし、また「インターナショナル・エクスポージャー」といって、海外の業界関係者を招いて国内カンパニーの新作をまとめて発表させる機会つくるなど、世界との架け橋にもなっています(所長であるヤイル・ヴァルディ氏のインタビューは こちら )。 - 日本にイスラエルのコンテンポラリーダンスが初めて紹介されたのは1995年のキブツ・コンテンポラリー・ダンス・カンパニーでしたが、その後、1997年にバットシェバ舞踊団が来日して大きなインパクトを与えました。

-

来日公演の『アナフェイズ』がNHKで放送された時は、「イスラエルにこんなものがあるのか!」という激震がパフォーミングアーツ界に広がり、イスラエルのダンス全般に関心が向けられました。そして、90年代の終わり頃からノア・ダールやアナット・ダニエリ、ヨシ・ユングマンといったイスラエル・ダンスが続々と来日しました。

日本における第二波のショックは『オイスター』で2001年に初来日したインバル・ピントでした。これでいよいよ「イスラエルのコンテンポラリーダンスは本物だ」となり、シュロミ・ビトンやサハール・アジミ、レナナ・ラズ、エマニュエル・ガットという若手の公演が相次ぎました。

そして第三波が知的階層の注目を集めたヤスミン・ゴデールです。東京国際芸術祭(現フェスティバル/トーキョー)が 2006年に招聘した『ストロベリークリームと火薬』の公演は連日満員で、新しいイスラエルの現代アートの見せ方を示しました。

逆にイスラエルで公演した日本のカンパニーやアーティストは、和太鼓の鼓童や舞踏の山海塾、白桃房、大駱駝艦、コンテンポラリーダンスでは勅使川原三郎、ダムタイプ、伊藤キム、グラインダーマン等々で限られています。現地の評価は賛否両論ですね。なので、私はいま日本で高く評価されているダンスカンパニーをもっとイスラエルに紹介して、イスラエル人の反応を見てみたいと思っています。きっと両国の若いダンサーたちに非常にいい刺激になるのではないでしょうか。 - イスラエル文化を紹介する上でクラシック音楽はどのような位置を占めていますか。

- クラシックファンにとってイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団は、何十年も前から確固たる地位を築いています。とくに「弦のユダヤ人」と言われるほど、ヴァイオリニストやチェリスト、ヴィオラ奏者にはユダヤ系の名手がたくさんいます。ピンカス・ズーカーマンやイツァーク・パールマン、マキシム・ヴェンゲーロフ、ギル・シャハム、シュロモ・ミンツなど有名なヴァイオリニストのバックにイスラエル・フィルがある。またズービン・メータ(メータはイスラエル人ではありませんがイスラエルフィルとは密な関係にあります)、バレンボイムにいたっては、戦争やテロにも全く影響されない、不動の地位を築いています。それから現在東フィルにはダン・エッティンガー、都響にはエリヤフ・インバルと、イスラエル人の常任指揮者が日本で大活躍しています。

- イスラエル映画についてはいかがですか。

-

コンテンポラリーダンス、クラシック音楽に続くのがイスラエル映画です。2000年過ぎからカンヌやベネチア、ベルリンなど世界中の著名な国際映画祭で、次々に賞を獲り始めました。それをきっかけに、日本の国際映画祭のディレクターらや配給会社の目にとまるようになってきました。その結果、この3年間ほどで、イスラエル映画は東京国際映画祭と東京フィルメックスで4回グランプリを獲り、山形国際ドキュメンタリー映画祭でもこの10数年で何度かグランプリや特別賞を獲っていたと思います。

イスラエル国内でも映画産業が成熟してきていますが、日本と比べると制作本数はすごく少ない。なのに国際映画祭での受賞率は非常に高い。この点は凄いと思います。ただ結構ローカルな題材の作品が多いので、日本の配給会社にとっては、観客に受け入れられるかどうかの判断が難しいようです。東京国際映画祭で 2008年にグランプリをとった『迷子の警察音楽隊』(エラン・コリリン監督)は日活が配給しましたが、去年のグランプリである『僕の心の奥の文法』(ニル・ベルグマン監督)には配給会社が付きませんでした。

東京フィルメックスでは『テヒリム』(ラファエル・ナジャリ監督)というユダヤ教正統派を扱った映画が2008年に、2009年には『戦場でワルツを』がグランプリを獲りました。 - 演劇はいかがですか。

-

2008年にSPAC(静岡舞台芸術センター)にギリシャ悲劇の『アンティゴネ』を持ってきたことがありました。広報活動に奔走している私に対して、上司は「(宣伝文句として)『質の高いギリシャ悲劇だ』と言えばいいのでは?」と。「レベルの高いギリシャ悲劇なんて日本にはいくらでもあるから、『イスラエルらしいギリシャ悲劇』だということをアピールしないと」と私が答えると、「するとまた『血の連鎖が云々』と言われてしまう?」と言っていました。

実際『戦場でワルツを』や『アンティゴネ』といった作品を「イスラエルらしい作品」としてアピールしようとしたとき、「『政治と切り離したイスラエルらしさ』とはなにか?」という問題には、たえず直面させられます。

イスラエルのアーティストは、パレスチナ問題も含め、自分や自分の国がやっていることを常に自問自答し、創作の原動力にしています。である以上、海外でイスラエルのアートをプロモーションするとき、イスラエルの政治的・社会的現状に対しアーティストがどう考えているかという要素は、どうしても避けて通れないのです。

2012年、日本・イスラエル国交60周年に向けて

- 日本イスラエル国交60周年のメニューについて、言える範囲で教えてください。

-

東日本大震災の影響もあってプログラムの決定がずれ込んでいますが、演劇は

蜷川幸雄

さんが演出する日本・ユダヤ・アラブ共同制作『トロイアの女たち』が大きな目玉になります。ダンスの来日公演は、先ほど名前を挙げたような国際的に活躍しているイスラエルの人気カンパニーが続々来日予定。またイスラエルで公演する日本のカンパニーとしては、コンドルズやBABY-Qなどの名前が候補として挙がっています。

映画では、東京フィルメックスで60〜70年代のイスラエル映画の特集を行います。他にも東京JAZZなど、様々な主催者にアプローチをかけているところです。 - 蜷川幸雄さんの『トロイアの女たち』はアラブ系とユダヤ系のイスラエル人を使って演出されるそうですね。

-

2010年から準備を始めて、日本とイスラエルの共同制作で作品づくりを進めています。まず、2010年にイスラエルのカメリ劇場の人たちが来日して彩の国さいたま芸術劇場の大稽古場でワークショップをやりました。その時は日本の伝統的な演劇様式を学ぶ、という名目で、女優の白石加代子さんたちと中腰歩きをやっていました。イスラエルの俳優たちも「腰が痛い」と面食らっていましたね(笑)。

台本はアラビア語とヘブライ語と日本語3カ国語で書かれています。2012年初め頃には蜷川さんにイスラエルへ行っていただき、現地で本格的なオーディションをやる予定です。

とはいえ、長年この仕事をやっていると、「芸術や文化を介した平和交流」というものを、無邪気に喜ぶことができなくなってきています。現地のアラブ人やユダヤ人の間には、非常に深く複雑な事情と感情が絡んでいますから、そこで日本人が何かをやって両者を繋いだつもりになられても自己満足にすぎません。しかしやはり蜷川さんはそうしたことはもちろんよくおわかりなので、深い考えを持って誠実に対応していただいています。

顔合わせの自己紹介で、いきなりアラブ系とユダヤ系の俳優が、喧嘩ではないのですが、我を通し始めてしまったことがあります。他の日本人は驚いていましたが、蜷川さんは落ち着いていらっしゃいました。「謙虚な仲介者」という立場を守りつつも、「みんなのそういう熱い気持ちを集めて、クリエイティブな作品をつくりたいんだ」とおっしゃっていました。安直な仲良しの平和交流じゃないんだということがすごく伝わってきました。どんな作品ができるか、心から楽しみにしています。 - ポリティカルな作品は、絶えずプロパガンダへ傾く引力に抗し続けなければなりませんし、何をやっても文句を付ける人がいる。それでも作品をつくるには、アートが持っている、人と人とを結びつける力を信じていくべきでしょうね。

-

個人とレジーム(体制、政権)は違いますからね。たとえばイランは政治的にはイスラエルのことをすごく非難していますが、イラン映画はイスラエル人にとても人気があって、「キアロスタミ面白いよね」という感じです。イスラエル人がいつも言うのは、「個人とレジーム、政治の体制と個々の才能は別物」ということ。私は、その考えでいいと思います。

文化交流は、その結果として、今自分が生きている時代の奥行き、世界の立体感、有機的な深さみたいなものを楽しめるものだと思います。でも本当のことを言うと、国の名前はひとまず忘れて、まずは「面白そうだから見たい」というところから始まってほしい。「作品が面白かったので調べてみたらイスラエル人だった」、というような芸術作品をこれからもどんどん紹介していきたいと思います。