- まず、横浜能楽堂が開館した当初の状況を聞かせてください。どのような方針で運営が始まったのですか。

-

開館当時、東京周辺には国立能楽堂をはじめ、観世能楽堂、宝生能楽堂など、定期的に公演が行われている能楽堂が7カ所ほどありました。過当競争の中で、新規参入をするにあたり、横浜にふさわしい能楽堂とは何かを考えました。古くから能を演じたり見たりするのが盛んな京都や金沢のような伝統はない。であれば、市民に開かれた能楽堂を目指そう。能・狂言の本質を知ってもらいながらニーズを掘り起こし、さまざまな楽しみ方を提案しようと考えました。そのキャッチフレーズが「敷居の低い能楽堂」でした。

能の源流となる芸能は、鎌倉時代後期から室町時代初期に生まれましたから、現存では世界最古の舞台芸術です。その骨格は約600年前、観阿弥・世阿弥の親子がつくり、江戸時代になると、武家が儀式に用いる音楽劇「式楽」として幕府に保護されました。能楽師はお抱え制度の中で芸を育んできました。つまり、一般のお客さんを対象にした興行として成立していませんでした。

明治時代以降の能楽師は、家元制度という中で、弟子を取ることで生計を立てています。こうした背景から、能・狂言の観客の多くは、謡や仕舞を稽古しているお弟子さんであり、一般の観客が能を見ようとしても敷居が高く、能楽は行きにくい。閉鎖的だったわけです。ですから横浜能楽堂では、「舞台芸術として能・狂言を観たい人」「教養として知りたい人」「美術的な側面から興味のある人」など、さまざまな人々に向けて事業を行うことで、広く観客を掘り起こしていこうと考えました。 - 事業としては、公演、講座、ワークショップ・教室、展示の4つを連動させながら企画を展開されています。また、講座や展示から発展した、出版などのメディア事業にも力を入れています。事業の中心は能・狂言を柱とした公演ですが、どのように組み立てていますか。

-

横浜能楽堂の公演は、見巧者も納得する内容の「特別公演」と企画性の強い「企画公演」、それから初心者向けの「普及公演」を両輪にしています。いずれにしても、フリーハンドで企画をつくり、恒常的に能・狂言のプロデュースを行っているのは、横浜能楽堂だけではないでしょうか。能・狂言が芸術としてこれからも生き続けるためには、常に芸術性を磨き、同時に新たな発信をしていかなくてはならない。そのために、例えば、「秀吉の見た『卒都婆小町』」や、シリーズで展開した「ワキとシテ」、「狂言再発見」など、さまざまな角度から能・狂言を問い直す企画公演を行ってきました。

また、社会的な意義のある普及公演として、障害のある人も健常者と一緒に見ることができるような環境整備をした「バリアフリー能」や、子育て中のお母さんが自由になるお昼時間を狙った「ブランチ能」、勤め帰りの人でも気軽に見られる「イブニング能」などを企画。それぞれのニーズや生活スタイルに合った公演を提案し、観客を掘り起こしてきました。 - 横浜能楽堂の大きな特徴は、やはり企画力だと思います。もともと能や狂言にはプロデュースという考え方自体がありません。どの曲を誰と組んでやるかは演者が決め、自前の能楽堂で演じるという形式で長い間続けられてきました。そういう能楽界の中で、横浜能楽堂の存在は特異なものです。横浜能楽堂の企画のコンセプトのつくり方について聞かせてください。特に、2002年に上演された「秀吉が見た『卒都婆小町』」は、装束、囃子、謡、舞のすべてを400年前に上演された形態で再現させた大変面白い試みでした。

-

基本的には、一般の観客がおもしろいと思う視点にたって、企画のコンセプトをつくるということだと思いますが、発想の原点はかなり学術的、芸術的なところにあります。この観客の視点、学術的な視点、芸術的な視点をどう融合させるかを常に考えています。

「秀吉が見た『卒都婆小町』」の企画を考えたのは、能楽研究の大家である表章先生(法政大学名誉教授)の論文を読んだのがきっかけでした。この論文は、同じ曲でも時代によって上演時間が異なるということを資料から割り出したものです。その研究では「桃山の能の上演時間は現在の60%」となっていて、それを実際に検証できないかと思ったわけです。

能が今の形態に固定化したのは江戸時代の中期で、それ以降は300年間、大きく変わっていません。本当は世阿弥の時代まで遡りたいなと思っていましたが、資料を付き合わせた結果、そこまで遡ると推論が多くなりすぎます。桃山時代までなら遡れることがわかりました。能は2,000曲ぐらい謡本が残っていて、現在上演されているのは二百数十曲。そのうち桃山時代に行われていたという資料が残っているのが約3曲、その中に『卒都婆小町』がありました。

『卒都婆小町』は、いわゆる“重い曲”の代表曲です。ちなみに能には“重い”“軽い”という概念がありますが、これは江戸時代、儀式化する中で生まれたものです。400年前の『卒都婆小町』を復元し、現行曲と比較することによって、儀式化する以前の、芸能として自由だった時代の能がどのようなものだったかわかるのではないか、と思いました。

復元にあたっては、国文学の竹本幹夫早稲田大学教授、音楽学の高桑いづみ東京文化財研究所音楽舞踊研究室長、シテ方の山本順之氏に相談して進めました。さらに、坂本清恵玉川大学助教授に協力していただき、桃山時代の京言葉のイントネーションも再現しました。

装束は、山口能装束研究所所長の山口憲氏が、岐阜県関市の春日神社伝来の小袖をもとに復元しました。当時と同じ絹を使うために、蚕を育てて糸をとるところから始めて、金箔や刺繍も江戸時代の技法で復元しました。

公演では、まず現行のものを上演し、後で復元バージョンをやりました。現行は1時間40分ぐらい、復元は五十数分で表先生の推論通りでした。やってみると、非常にテンポがよく、見るものを楽しませるドラマ性がくっきり浮かび上がってきました。よく能を見ると眠くなると言われるのですが、この時は、観客から「眠くならなかった」「面白かった」という声が多く寄せられました。

研究に1年、それを含めて制作には2年間かかりました。稽古は、演者に説明するところから始めて、パート稽古などがありましたが、全員が揃ったのは3、4回ほどです。 - 現行の能を上演する場合、出演者が揃う「申し合わせ」が1回行われる程度なので、演者にとってはこうした企画はとても負担になったのではないですか。その上、通常の新作、復曲と違って、400年前の形態に戻すというのは自分たちの身体の中にある型やテンポを全部崩すことになるわけですし。

-

謡や囃子のリズムから言葉のイントネーションまで全部変えることになったわけですから、大変な負担だったと思います。「我々は型というものを踏襲してやってきて、身体に染み付いている。それを根本から崩すことになりかねない」という議論もありました。

- 演じる側にも、観客にとってもインパクトのある、まさに横浜能楽堂のノウハウのすべてを集めた公演になったと思います。

-

それまでさまざまなことにトライしていたから、この企画が実現できたのだと思います。その後、京都・西本願寺にある400年前の能舞台での再演のお話もあったのですが、残念ながら実現しませんでした。

- 学術的な研究成果を、舞台に載せたという意味では画期的ですね。

-

そうですね。能楽の本格的な研究が始まったのは、戦後、表章先生、横道萬里雄先生が先鞭をつけられてからと言っていいのではないでしょうか。能楽の研究は国文学的なアプローチが専らで、舞台芸術として総合的に研究されることはあまりなかった。世阿弥時代の謡い方などを復元する試みなど、部分的なものはありましたが、立体芸術として総合的に再現しようというものはありませんでした。こうした試みを行うことに、能楽のプロデュースのひとつの役割があるのではないかと感じています。

- こうした能楽の企画を実現させるために、大切なものは何でしょうか。

-

コンセプトをきちんと立てること、それからネットワークがあることだと思います。「はじめに企画(コンセプト)ありき」で、それにふさわしい演者はだれか、誰に相談すればいいか、と考えます。つまり、適材適所ということです。

- 日本の古典芸能の世界は、流派や流儀を重んじ、「家」によって伝承されることが多いですが、その枠を越える企画を実現するのは大変難しいのではないかと思います。

-

単純に、見せ物的に流派を越えてやることに意味はないと思います。この企画のためには、他流だけど、この人とこの人がやるのがベストだ、というように明確な理由がなくてはなりません。

現行曲を磨き抜くだけでも大変な能楽師にとって、新作や復曲をやることはかなりの負荷がかかるわけで、この企画をなぜやらなければならないか、それが能や狂言にとってどういう意味があるのかを演者にきちんと説明することが必要です。そのためには、演者に理解してもらえる明快なコンセプトがあること、そしてそれがお客さんにも理解してもらえるものであることが大切だと思います。

先日、芸術祭賞優秀賞をいただいた「武家の狂言 町衆の狂言」は、同じ大蔵流でも対照的な芸風をもつ山本家(東京)と茂山家(京都)の違いを見ていただく企画でしたが、山本東次郎先生からも茂山千之丞先生からも、企画してくれてありがとうと声を掛けていただきました。演者からそう言ってもらえるのは、非常にプロデュース冥利につきます。

- こうした新しい企画に理解のある演者の方は、古典の世界では限られてくるのではないですか。

-

成功したからといって同じ演者とばかり企画をしていたのでは、ネットワークも広がらないし、新たな発見にも繋がらない。確かに「この人に頼むと安心」というのはありますが、そこに安住しないで、常に新しい取り組みをするよう、気をつけています。

- 横浜能楽堂が開館して12年たちますが、能の世界にもプロデュースということが認知されてきたと思われますか。

-

私たちの取り組みだけが影響しているわけではないと思いますが、プロデュースの必要性が少しは認識されてきたのではないかと思います。プロデュースの原点は、質の高いもの、おもしろいものをやるということはもちろんですが、一般のお客さんにどれだけ来ていただけるか(一般のお客さんに能をどうみせるか)、というところにあります。演者には、「横浜能楽堂っていつも観客がいっぱいだよね」と言われますが、そういう興行的に成り立つものを、考えていかなくてはと思っています。

- 横浜能楽堂では、他の伝統芸能や民俗芸能も積極的に取り上げています。2007年には、能の大曲「道成寺」とそれを翻案した沖縄の組踊『執心鐘入(しゅうしんかねいり)』にスポットを当てた「二つの道成寺」を企画されました。

-

日本は世界に類のない「芸能大国」だと思います。舞台芸術として高度に洗練されたもの、あるいは地方に民俗的に伝わったものがこれほど多様に、レベルの高いままにあるというのは、日本人は意識していないけれども、素晴らしいことです。どれもが、とても個性的です。そのひとつが沖縄の舞踊劇「組踊」です。

かつて琉球王国という独立国だった沖縄には、日本と中国との二重外交の中で、独自の文化が育まれました。そうした中で、中国から遣わされた「冊封使」という使者を首里城で接待するための芸能として発達したのが組踊です。芸能を統括する踊奉行だった玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)が、1719年に能や歌舞伎の影響を受けて創始したと言われています。かつては、橋がかりのある能舞台のような舞台で上演されていましたが、琉球王国の崩壊や太平洋戦争によりはっきりした伝承の形がわからなくなってしまいました。

この企画では、能の梅若六郎先生(現・梅若玄祥)に『執心鐘入』の演出をお願いすることで、橋がかりのある能舞台に近い舞台で演じられていた頃の形を探るとともに、能を通じて組踊の新たな発見をしてもらえればと考えました。 - ここ数年は、アジアの伝統芸能との交流を行うなど、視点が海外に広がっていますね。

-

開館当初から、横浜能楽堂は能・狂言を中心としてアジアの伝統芸能を盛り上げる拠点になるべきだという認識はありました。ただ、能楽堂という空間でできるものとできないものがあるので、できないものは外にでかけてでもやろうと考えていました。

ターニングポイントになったのは、2000年から3年間開催した「日韓古典芸能祭」です。韓国での公演に招かれた狂言の山本東次郎先生が、帰国されてから、「韓国側が、韓国の古典芸能の公演を日本でやりたい、と言っているので相談に乗ってほしい」とおいでになったのがきっかけでした。3年にわたり開催したのですが、1年目は韓国のトップクラスの演者を招き、東次郎先生たちにも出演していただきました。2年目、3年目は、日韓のトップクラスの演者が相互訪問し、横浜とソウルで同じプログラムの公演を行いました。両国の観客に同じプログラムを見て、相互に理解してもらう、というところに意義があると思っての企画です。1回目の当時、まだ韓国は、まさに「近くて遠い国」でしたが、トップクラスの演者がそろった、ということが伝わり、昼・夜の公演とも満席でした。その後、「韓流ブーム」が起こり、一気に「近くて近い国」へと変わったのを目の当たりにして、改めて文化の力の凄さを実感しました。

それぞれの人が、自分の国や民族の古典芸能・伝統芸能を理解することは必要ですが、「自分の国や民族の古典芸能・伝統芸能が一番」などという方向へ行くと、狭隘な民族主義でしかありません。古典芸能・伝統芸能には、その国の民族性、精神性が詰まっており、それを理解することは相手の国そのものを理解することに繋がる。古典芸能・伝統芸能をツールにして、自分の国を理解し、相手の国を理解するような、芸能が相互理解の架け橋になるような取り組みをやりたいと思うようになりました。

2005年には日本、韓国、バリ、タイの古典舞踊の人に集まってもらい、現代演劇の演出家に依頼して共同作品をつくるプロジェクトもやりましたが、それぞれの国の古典芸能は、とても個性が強くて、共同作品にするのは難しいということがわかりました。アジア諸国との共同制作は今年もやりますが、オムニバスにして狂言回しでつなげるようなプログラムにしようと思っています。

また、今年は、「大地のジョイントパフォーマンス」と題して、日本のアイヌ民族の若手パフォーマンスグループ、カナディアン・インディアンのアーティスト、それぞれの作品を併せて紹介する公演を行うことになっています。カナダからサンティ・スミスさんをお招きします。スミスさんはバレエやコンテンポラリーダンスをベースに、自らのアイデンティティである先住民族としての表現を交えた作品を創作している人です。

打ち合わせを兼ねて訪れたトロントで、先住民族のフェスティバルが開かれていて、そこで先住民族の素晴らしい文化に出会い大きな刺激を受けました。それまで、「東洋と西洋」という観点でアートの世界を見ていたのですが、もう一つ、「先住民族の世界」というのが、どこの国にもあるというのを実感しました。そこで共通するのは、「自然と共生する生き方」です。日本の「アイヌの世界」もその一つです。ですから公演タイトルも、それに沿った形にしました。

公演の前に、それぞれの文化的な背景、歴史的な背景を理解してもらうようなレクチャー、翌日からはアーティスト同士のワークショップも行い、観客、アーティストを巻き込んで、相互理解を深められるような企画にするつもりです。それを基礎に、アイヌとインディアンのアーティストが、一つの作品を共同で作る方向へ持って行きたいと思っています。その作品を海外へ持って行ければいいですね…。

- 今年は、横浜港が開港して150周年の記念の年にあたり、さまざまな記念イベントが企画されています。6月には横浜能楽堂の企画により「海を渡った能装束」が開催されるそうですが、内容を教えていただけますか。

-

明治以降、江戸時代以前につくられた能面や能装束が海外に多数流出し、欧米の美術館、博物館に収蔵されているものも多数あります。ドイツ・ミュンヘンにあるレーンバッハ美術館にも能装束が残されていました。ここはビスマルクの時代に肖像画家として財を成した、レーンバッハという人の邸宅を美術館にしているところで、東洋美術の美術館ではないため、学芸員も能装束の価値をそれほど理解していなかったようです。それを、能装束研究家の山口さんが発見されました。その存在を聞いて、日本に持ち帰って修復し、展示するとともに、復元をつくって能公演をやろうと企画しました。

装束の調査をしていくうちに面白いことがわかりました。当時の記録によると、オペレッタの『ミカド』の衣装として使われていたらしい。タイトルのために戦前は不敬に当たると、日本では上演できなかったとされている作品ですが、実は1887年に横浜の居留地で『卒業した三人の乙女』というタイトルで初演されているのです。それもあって、『ミカド』も上演しようということになりました。

オペレッタは能楽堂ではなく、横浜開港50周年を記念して1917年に建築された横浜市開港記念館で公演します。横浜に残っている擬似西洋建築の代表的な建物で、逆にヨーロッパ文化に大きな影響を与えた「ジャポニズム」を反映したオペレッタをやるんですから、面白そうでしょ。

ドイツでも展示を行う予定ですが、能装束は単なる消耗される衣装ではなく、それ自体が芸術品であり意味があることや、能の背景となっている社会的、歴史的なことについて理解してもらうきっかけになればいいと思っています。公演まではできませんが、ドイツの人たちにビデオを見せることができればいいですね。

- 今後、どのような企画をやりたいとお考えですか。

-

これからの企画を考えるキーワードが2つあって、「ソフトパワー」と「マルチカルチャリズム(多文化主義)」。

「ソフトパワー」というのは、アメリカの駐日大使になる予定のジョセフ・ナイが提唱した国際政治における概念で、本来は国家が他の国へなり、国際社会において影響力を持とうとする時に、軍事力で代表される「ハードパワー」だけに頼るのではなく、芸術・文化に代表される「ソフトパワー」もが重要だ、といったものです。「芸術・文化には、世界さえも変える力がある」ということになります。

芸術・文化は、貧困、環境、経済の活性化など現代社会が抱えるさまざまな問題に立ち向かうためのツールとなる可能性もあります。そういった諸問題の解決の糸口になるような企画をしていきたい。「アートのためのアートにお金を出してください」というだけでは説得力が弱い。これからは「アートでこういう問題も解決できます」ということも訴えていかなければならない。「アートには社会を変える力がある」ということを具体的な企画で見せたいと思っています。

それから、これからの国際化社会において古典芸能・伝統芸能を通じた相互理解というのはとても有効だと実感しています。相手の国の文化を格好良いと思えれば価値観が180度変わるんですから。それが「マルチカルチャリズム」の意義です。

その一環ですが、在日韓国人を始めとして中国、ブラジル、ベトナムなど日本国内に住むさまざまな文化を持った人たち自身による芸能も紹介したいと思っています。独自の芸能なり、アートなりができる人が日本国内にもたくさんいるはずです。その人たちを発掘していくつもりです。日本国内にも、「内なる多文化」が存在するんだ、ということを多くの人に再認識してもらうきっかけになれば、というところです。

古典芸能・伝統芸能には、それぞれの国や民族の中で、長い間培われてきた芸の本質や精神性が芯としてあります。その芯を崩さない形でどうやって、インパクトのある形で提示できるか、そこが重要です。

現代もののプロデュースと違うのは、伝統芸能は過去の蓄積があまりにも多いということ。そこから将来に可能性を見いだすこともできます。そのためにはきちんと枠をつくることのできる知識が必要ですが、基本的には、ミッションをつくり、コンセプトをつくり、それを実現するにはどうすればいいかシミュレーションできるというのがプロデューサーだと思います。

中村雅之

伝統芸能をプロデュースするという発想に新機軸

横浜能楽堂の企画力

中村雅之Masayuki Nakamura

横浜市芸術文化振興財団協動推進グループ長(チーフプロデューサー)兼横浜能楽堂副館長

1959年生まれ。民間勤務を経て、1991年から横浜市芸術振興財団の職員に。横浜能楽堂開館から携わる。2月末に能、狂言、歌舞伎、文楽、雅楽、神楽、日舞、寄席芸などを紹介した「一冊でわかる日本の古典芸能」(英語対訳付)を淡交社から刊行予定。

聞き手:奈良部和美

『ミカド』

1885年、イギリス・ロンドンで初演されたオペレッタ。日本博覧会が開かれ、日本ブームにわく中で制作された。脚本はウィリアム・S・ギルバート、作曲はアーサー・サリバン。架空の国で繰り広げられるドタバタ劇で、イギリスの上流階級や支配階級に対する風刺が込められている。『日本オペラ史』(増井敬二著)によれば、英国人が多かった横浜では、英国で人気のサリバン作品がしばしば上演された。『ミカド』はロンドン初演2年後の1887年、サリジャー一座が来日、4月28日、30日に横浜パブリック・ホールで初演しているが、天皇を指す『ミカド』が登場、タイトルにもなっているため、『卒業した3人の乙女』と題名を変え、脚本も一部修正して上演した。日本では第二次世界大戦終結まで上演禁止だった。

横浜能楽堂

本舞台は、明治8(1875)年、東京・根岸の旧加賀藩主前田斉泰邸に建てられ、後に東京・染井の松平頼寿邸に移築され、昭和40年まで利用されてきたもの。関東地方現存最古の舞台で、全国でも8番目に古く、公演として使われている舞台としては全国で一番古い。「文化財としての価値はもちろんのこと、使われ続けることによって価値が出ている貴重な舞台です」(中村さん)。横浜市指定有形文化財。

主な受賞歴:

・催花賞(2004年)

・地域創造「JAFRAアワード(総務大臣賞」(2006年)

先駆的な公立文化施設に贈られる

・文化庁芸術祭 優秀賞(2009年)

特別企画「武家の狂言 町衆の狂言」の企画・制作に対して

〒220-0044 横浜市西区紅葉ヶ丘27-2

https://yokohama-nohgakudou.org/

撮影:鷹尾茂

「秀吉が見た『卒都婆小町』」

(2002年11月)

装束の違い。上が現代版で下が桃山版

撮影:神田佳明

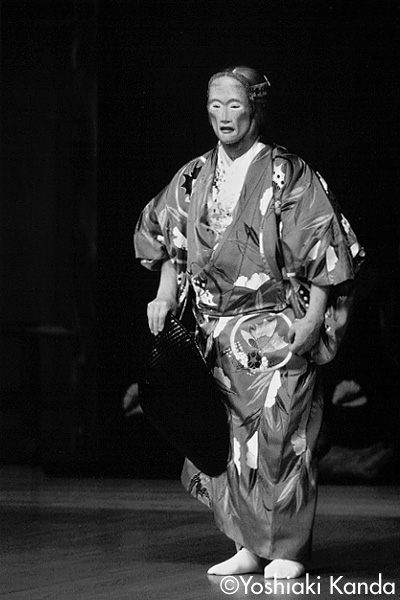

組踊『執心鐘入』

能『道成寺 赤頭 中之段数躙 崩之伝』

「二つの道成寺」(2007年4月)

撮影:神田佳明

この記事に関連するタグ