- 畠さんは国際交流基金に入る前、80年代からアジアの舞台芸術の招聘や紹介に携わってこられました。そもそもアジアと関わるようになったきっかけはどういったものだったのですか。

-

大学院で音楽学を勉強していた時、指導教官だった徳丸吉彦先生が、国際交流基金が1976年にスタートした「アジア伝統芸能の交流(略称ATPA)」プロジェクトの監修者の一人だったので、私も先生を通じて研究スタッフとしてプロジェクトに関わるようになりました。

国際交流基金は1972年に設立されましたが、当初は日本の文化や芸術を海外に紹介する事業が中心でした。しかし、基金設立にあたっては、日本に対する海外の理解を深めることに加えて、日本国内の海外に対する理解を深めることも重視されていました。そこで、アジアとの相互理解をすすめようとの目的から、ほとんど日本に知られていなかったアジア各国の舞台芸術を日本に紹介するこのプロジェクトが立ち上がり、1年目に調査と計画策定、2年目に公演とセミナーの実施、3年目に記録作成という3年がかりの取り組みが、5サイクルにわたって実施されました。仮面劇をテーマにした回では、大規模な仮面展(「変幻する神々─熱きアジアの仮面展」)を併催するなど、関連企画も充実していました。記録も、セミナーで得られたことだけではなくその後の研究成果をふんだんに盛り込んだ詳細な英文報告書やレコード、映画など、学術的にも貴重なもので、世界の多くの大学図書館におさめられています。 - 画期的なプロジェクトだったのですね。

- 当時の基金の若手職員が情熱的に働きかけて、プロジェクトのプランをつくり、研究者たちを巻き込んで実現したものです。当初は既存の資料を集めるところからスタートしたのですが、それでは足りず、実際にアジア各地に赴いて調査するようになりました。まるで、民族音楽のフィールドワークのようでしたね。

- 公演は具体的にどのようなものだったのですか。

-

第2回までは、各国の伝統芸能を日本の伝統芸能と比較しながら紹介するという形式でした。例えば、インドネシアの伝統的な楽曲形式を沖縄音楽と、あるいはモンゴルの伝統的な歌唱を日本民謡と並べる、といった具合です。しかし、ともすれば日本の源流探しに見えかねないこのやり方に疑問もあり、第3回からは、日本なしに、個別に紹介するようになりました。

当初は研究者のためのアカデミックなセミナーにかなりの力を注いでいましたが、徐々に公演の比重が大きくなり、ひとつの公演として見ごたえのあるもの、ということでプログラムを組んでいくようになりました。第3回(1981年)は仮面劇(「神々の跳梁」)、第4回(1984年)は旅芸人の芸能(「旅芸人の世界」)、第5回(1987年)は祈りの芸能(「アジアの神・舞・歌」)というふうに、テーマをもたせました。 - その後1990年1月、国際交流基金のなかにASEAN諸国との文化交流の拠点として「アセアン文化センター」がオープンします。アセアン文化センターは、日本と深い関係のあるASEAN諸国との双方向の交流を促進し、新たなパートナーシップを築くため、竹下内閣が1987年に提唱した「日本アセアン総合交流計画」に基づき、日本国内においてASEAN各国の文化を継続的に紹介する目的で開設されたものですが、畠さんはどういう経緯で関わることになったのですか。

- アセアン文化センターはアジアの芸術を紹介する初の公的機関となったわけですが、ATPAが契機で私は研究者と制作者の中間的な立場になっていたので、そういうことから舞台芸術部門の専門員として声がかかり、準備室から関わることになりました。センターをどのような方向に持っていくべきかの調査ミッションにも参加し、ASEAN各国の知識人・アーティストにインタビューして回って、彼らから厳しくも熱い課題を与えられ、単に「エスニック・ブーム」でない、地に足をつけたことができそうだ、と奮い立つ思いでした。私のほかに、映画、美術にも専門員を置き、当時の基金の枠組みとしてはかなり新しい取り組みだったと思います。

- 舞台芸術分野の事業方針はどのようなものだったのですか。

-

映画、美術を含め、どの分野も明確に「現代」をキーワードに据えました。舞台芸術の分野で言えば、前述のATPAをきっかけにアジアの伝統芸能の紹介は徐々に増えていましたし、80年代後半ごろからの「エスニック・ブーム」と平行してちょっとしたガムラン・ブームもありました。しかし、東南アジアを同時代的な視点で見ることは欠如していました。先に述べたミッションからも、「現代」と取り組んでいくべきだ、という方向性が確認されていましたし。

とりわけ、演劇に力を入れるべきだと思いました。音楽やダンスのほうがはるかに紹介はしやすいのですが、人々が何を考えているか共有するには現代演劇の方が有効だと思ったからです。演劇は、翻訳の困難さ、費用の面で、民間ベースの紹介は簡単ではなかったですし―実際、当時、現代演劇の招聘公演はほとんどありませんでした。というわけで、国際交流基金が率先してカバーしていくべきだと考えたのです。

センターのオープニング記念公演は、インドネシアの詩人・劇作家・演出レンドラの作品、『スレイマンの子孫たちの祭事』でした。この作品は、反体制というレッテルを貼られて投獄されたレンドラの最初の劇作品で、初演は60年代の終わりです。当時のインドネシア、あるいは東南アジア全体が直面していた近代化と個の確執の問題を、せりふを廃した、当時としては極めてアバンギャルドな形式で描き出した作品で、東南アジアの現代演劇史を語る上で最も重要なものの一つです。公演を見に来たある演劇関係者が、日本の演出家が既存の演劇から飛び出して小劇場演劇を始めた60年代に、同じことをインドネシアでもやっていたのだと知って感無量だった、と言っていたのが印象的でした。オープニングにこの作品を据えたことで、アセアン文化センターは自らの進む道の決意表明をしたとも言えます。

この後、演劇では、シンガポール・マレーシアとの共同制作『スリー・チルドレン』、シンガポールの『ビューティー・ワールド』、フィリピンの『エル・フィリ』などが続きます。 - 1995年にアセアン文化センターは「アジアセンター」に改組されますが、事業方針の転換といったものはあったのですか。

-

アジアセンターになったわけですから、ASEANという枠に縛られずに対象国がアジア全域に広がったということはありますが、現代に切り込んでいくという基本的な考え方には変わりありません。また、新たに知的交流の担当部門が設けられましたが、芸術分野においても知的交流分野においても、必ずしも日本が前面に出るかたちで関わっていなくても、日本が介在することによって域内の交流を活性化することを目指す、という活動の方向性は、より明確になりました。

- 海外の舞台を紹介するという点で、作品をそのまま呼んで紹介する「招聘公演」と「国際共同制作」という考え方の間にはかなり飛躍があると思いますが。

-

そこは私の中ではとても自然につながっています。現代演劇の招聘公演を行う場合、そこで語られているのが何なのかを理解するために、時間をかけて演出家の話を聞く、そしてもちろん、自分自身が考えなければならない。さらに、自分が咀嚼したことをどのように日本に紹介したいのかを整理しなければ上演できません。現地と同じ形で上演できないケースもあり、その場合は、日本でどう提示すべきかを演出家と話し合います。自分の理解を新たな形で提示するという意味では、演出家と共同で新しい作品をつくっている感覚があります。そのプロセスにおいては、招聘も一つの新しい作品をつくっているのと同じです。フィリピンのミュージカル大作「エル・フィリ2部作」がその好例です。これはフィリピンの革命前夜を描いたホセ・リサールの名作をミュージカル化したものですが、1993年に日本で上演した『エル・フィリ(反逆)』が脚本も音楽もあまりにもすばらしく、反響も大きかったので、その後、演出のノノン・パディーリャに働きかけて、『エル・フィリ』と対を成す『ノリ・メ・タンヘレ(我にふれるな)』を創作してもらい、95年に2部作として再び日本に持ってきました。実は『ノリ・メ・タンヘレ』の方が『エル・フィリ』に先立つ物語なので創作としては順序が逆になりましたが、脚本家や作曲家はすばらしい情熱でこれを成し遂げてくれました。

『エル・フィリ』は特別な例としても、招聘公演を丁寧にやれば、新作を共同で作っていくことへと自然につながっていってしまうのではないでしょうか。また、国際共同制作は、効率的な紹介のひとつの方法ではないかと思います。1年に1カ国紹介したとして、対応できる国には限りがあります。例えば、2003年から2004年にかけて南アジア5カ国と共同制作した『物語の記憶』では第1段階として5つの国の既存の小品を1本ずつ紹介し、その次の年に共同制作をするという2段階にしましたが、5つの国に別々に取り組んでいたら5年かかったでしょうし、そもそも、ネパールやスリランカといった小さな国までは手が回らなかったかもしれません。ですから、小さな国とのネットワークを築くのにも、共同制作は有効だと思います。

- 招聘作品の選択基準はありますか。

-

まずは、作品の力、完成度です。たとえメッセージに共感したとしても、舞台作品として完成されていなければ選択の土俵には乗りません。作品の内容としては、どこの国のものであってもそこに強烈な「リアリティ」がある作品に惹かれます。例えば、ウズベキスタンのイルホム劇場の『コーランに倣いて』を現地で初めて観たときのある種の衝撃は忘れられません。政治とか宗教とかという言葉で言いたくはないのですが、彼らの背景にあるもの、そこから突きつけられるリアリティには深い衝撃を受けました。また、フィリピンのミュージカル『エル・フィリ』も、そういう意味でほれ込んだ作品です。

1本の作品を選ぶということはとても大きな責任を伴います。たった1本の作品で、その国の演劇の印象を日本人に与えることになってしまうのですから。ですから、選択に当たっては現地を訪問し、実際の上演を見たり、それができないものはビデオを見たり、演出家と何回も話を重ねたりします。最終的に選んだ作品の背後には、決定に至るプロセスを助けてくれた何十本もの作品があるのです。

- 国際共同制作を行うアーティストの人選についてはいかがですか。最初の共同制作である『スリー・チルドレン』や『リア』の演出家には、現在もっとも活躍しているアジアのアーティストのひとり、オン・ケンセンを起用していますが、当時どういったいきさつがあったのですか。

-

私がケンセンに会ったのは、彼がまだ20代のころでしたが、独自のビジョンをすでにもっていて、それを明確に言葉にして語ってくれました。互いの背景が違うわけですから、言葉にして互いを明確化していくのはとても重要な作業だと思います。シンガポールのような若い国の若い演出家で、未来と現状に対して彼のようにはっきりしたビジョンを持っている人と仕事をすることは、日本にもいい刺激になると考えました。それ以後も、キャリアと方法論の固まってしまった人でなく、他者と協同することで自分自身もさらに発展していく可能性のある、才能ある若手・中堅アーティストたちを積極的に繋ごうというポリシーは一貫しています。

- 国際交流基金の演劇の国際共同制作の方法について、例を挙げて説明していただけますでしょうか。『リア』はどういったつくり方をしたのでしょう。

-

『リア』の場合はまず、演出のケンセンを決めました。彼とは既に、当時のヒット作『ビューティー・ワールド』の招聘、『スリー・チルドレン』という小規模な共同制作を経て、彼の考え方は十分にわかっていましたから、どういう作品にしようかということを彼と徹底的に話し合いました。彼は、アジアを見る手段として女性の目がほしい、ついては日本の女性劇作家と組みたいと希望しました。で、私から岸田理生さんを提案したわけです。また、当時ケンセンのなかに“伝統”に対する憧れがあり、アジアの伝統的な身体性を持っていて、なおかつそれを壊してreinvent──これは当時、彼がよく使った言葉です──できる人と仕事をしたいという希望があったので、それまでに出会っていた多くのアーティストから、あるいは各国でオーディションをしながら俳優さんやダンサー、音楽家を選んでいきました。日本から能の梅若猶彦さん、中国から京劇の江其虎さんを選びましたが、これはかなり難しいプロセスでした。必要なスタッフ・キャストを選んでいたら、知らないうちにインドネシア、シンガポール、タイ、マレーシアを含め、全部で6カ国になってしまいました。日本からは片桐はいりさんも参加してもらいました。伝統的な身体の中に、彼女のような小劇場的感性の人を加えることで、いまのアジアを象徴させたいと思ったのです。

- 『物語の記憶』では、複数の演出家が集まって、共同で演出をしています。

-

『物語の記憶』では、5カ国(インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ)から一人ずつ演出家を選び、各演出家が起用したい俳優を3人ずつ推薦し、多国籍で共同演出するという方法を試みました。さきほど言ったように、まずは5人の演出家の既存の小品を日本で一気に上演しました。日本の観客にまずは彼らの作品を知ってもらうだけでなく、5人が実際にどのような方法論を取っているのかを互いに理解しあうことが目的でした。その後、出演者全員がインドに集まって短いワークショップをやり、本番の作品は日本で滞在制作しました。5人で一つのものをつくるということは、常識的に考えて相当無理があることは承知していましたし、問題も起こるし批判もあるだろうと思いましたが、私は共同制作の方法として、作品に対する責任と権利を1人の演出家に集中させる通常の共同制作でなく、まったく同等の権利と責任を持つアーティストが同等の立場でものを創る、という困難な形を一度は試さなければいけないと思っていたので、無理をさせてもらいました。

そして、内野さんにもアドバイザーをお願いした今年の最新作『演じる女たち』は、インド、イラン、ウズベキスタンの3カ国から1人ずつ演出家に参加してもらい、ギリシャ悲劇の女性を共通テーマとして取り上げ、各演出家がそれぞれ1パートをつくる3部作にしました。

こうしたやり方は、1人の演出家の才能に全権委任する方法に比べれば、作品のクオリティの保証という面ではリスクを伴うかもしれません。しかし、一人の演出家の下に多国籍の俳優が参加する形は、言わばオペラではごく当たり前になされていることです。私は、文化も方法論も異なるアーティストが同等の立場で一つのものを作っていくことにこそ国際共同制作の意味があると思っていて、必ずしも共同演出と限らなくてよいのですが、この点だけは基本に据えたいと思っています。もちろん、成果としての作品は最も重要です。それをもってしか、プロジェクトの意味は伝えられないわけですから。どんなにプロセスが素晴らしくても、作品が低次元であれば何の意味もありません。 - 『リア』の後、日本のアーティストはほとんど加わっていませんが、国際交流基金の国際共同制作における役割についてどのように考えていますか。

-

日本が経済と企画面でイニシアチブを取るからと言って、日本を中心に据えなければいけないという発想はあまりありません。先にも述べたように、むしろ日本が介在することで域内の交流が活性化すれば、日本にもその活力が跳ね返ってくるのではないでしょうか。それに、出演者こそ少ないですが、日本は日本の得意分野である舞台プランや技術面で大きなかかわりをしていて、むしろ出演者よりも深い議論をしているかもしれません。もちろん、これからさらに積極的にかかわりたいという日本人が出てくれば素敵なことです。

国際交流基金は制作集団でもなければプロモーターでもないので、私たちがやるべきことは、共同制作にはこういう形や方法もあるという、ある種のモデルを提示することではないかと思います。招聘にしろ、共同制作にしろ、その目的は、アジアにはこういうことを考えている人たちがいるんだ、こういうボキャブラリーでものをつくっている人がいるんだということを提示し、将来の交流や共同作業に繋がる関心と基盤を作り出すことです。ですから何年かに1度でもいいから、できるだけインパクトのある形でそれを提示できればと思います。

-

日本では国際共同制作は特別なものとされていて、「なぜ共同制作をしなければならないか」という説明を求められがちですが、欧米では「インターカルチュラリズム」として当然のことと理解されています。そのギャップを畠さんひとりで埋められるものでもありませんが、私もアドバイザーとして関わらせていただいて、実際の創作モデル、美学のモデルみたいなものを例示的にいろいろと日本で提示することは、芸術文化交流のロールモデルを追求する上で重要なことだと思いました。

ところで、畠さんはアジアとの舞台芸術交流に関わられて30年近くになります。その間に日本とアジアとの関係も大きく変わりましたが、舞台芸術の領域ではどのような変化がありましたか。 -

韓国、中国は、他のアジア地域に比べるとコンスタントに演劇人の交流がありました。東南アジアに関して言うと、アセアン文化センターの設立当時はほとんどゼロに近かったのが、この10数年で徐々に共同作業の動きが出ています。燐光群とフィリピン、ク・ナウカとインドネシアのテアトル・ガラシ、世田谷パブリックシアターの「現代アジア演劇プロジェクト」などはその例です。日本の俳優さんがインドネシアに研修に行ったり、シンガポールに留学するというケースもあります。こんなことは、アセアン文化センターができた頃には考えられないことでした。このようなことを踏まえて、基金としては、南アジア、中央アジア、そして今回の『演じる女たち』ではイランを含めるというふうに、演劇的にまだ交流の未展開の地域にシフトしているわけです。

- ちなみに、国際共同制作を見に来ているのはどのようなお客さんですか。

-

残念ながら、いわゆるアジア・ファンがアジア演劇を見に来てくれるとは限りませんし、演劇ファンであっても、知られざるアジア演劇に足を運ぶ層はまだまだ僅かです。『演じる女たち』も、アジア・ファンだけでなくできるだけ一般の人に見てもらいたいと、“メジャー劇場”であるBunkamuraのシアターコクーンを会場にしましたが、集客には相当苦しみました(笑)。アジアものに限らずですが、日本の演劇ファンは、知らないもの、分からないものに対して非常に閉鎖的だという気がします。そこを打破して、世界に目を向けてもらうのも、基金の仕事だと思っています。

- この間、アジアとの共同制作をやってきたなかで、各地で恊働できるパートナーのようなところは見えてきましたか。

-

個人のアーティストには一緒に何かやってみたいと思う人はいますが、組織としてはまだ難しいですね。全体に、経済発展の恩恵が共同制作にまでは回ってきていないのが実情で、パートナーとしてがっぷり組める組織となると心もとない状況です。フェスティバルでは、老舗の香港、シンガポールのほか、様々な国に国際フェスができており、Association of Asian Performing Arts Festivalというネットワークを作っていますが、ネットワークを生かした共同制作の例はまだごく僅かです。いずれにしろ、日本側だけが経済負担を負う状況を脱することは、本当の意味での共同制作の発展のために非常に重要だと思います。

- プレゼンターの一人として、今面白いと思っているアーティストやカンパニーはありますか。

-

『演じる女たち』をやったばかりでもあり、中央アジア、イランは気になるところです。この9月に悲劇的な突然の死を迎えたウズベキスタンのイルホム劇場のマルク・ヴァイルと、『演じる女たち』に参加したオヴリャクリ・ホジャクリは中央アジアを代表するすばらしい演出家だと思います。若手では、カザフスタンのArt & Shock Theaterというロシア系の若い女性だけのカンパニーも面白いです。30代後半の彼女たちの少女時代は独立前のロシア時代だったわけですが、それをちょっとメランコリックかつ皮肉を交えて描いた『Back in the U.S.S.R.』を見たときは大笑いするとともに、彼女たちのしたたかな才能を感じました。これは、今年の夏に沖縄の「キジムナーフェスタ」で上演されました。

イランには演劇に対する国の支援制度があるので、演劇人が生活できる基盤はあるのですが、見返りとして制約も多く、その葛藤を創作に昇華させている、すばらしく優秀な若手が何人かいます。今回のプロジェクトでも候補に挙がったアミール・レザ・コーヘスタニやハメド・タヘリ──2人とも30そこそこです──などがそれで、いつか一緒に何かやってみたいですね。彼らはドイツ、フランスなどに毎年のように呼ばれ、活動の場を広げていますが、日本はこうしたことが起こらないのが残念です。

- 畠さんにとって、アジアの演劇の魅力はどこにありますか。

- 演劇をすることの意味、リアリティを、彼ら自身が強く意識しているところでしょうか。なぜ創るのかのコンセプトが明確な作品は、その明確さが観客に伝わって胸を打つのだと思います。それと、私は、伝統の強いところは、コンテンポラリーも強いという信念を持っています。その好例が、インドネシアやインドですし、最近ではイランに対してもそう考えるようになっています。高度な伝統文化と、それを咀嚼して新しいものを産み出す力、言いたいことを込める強固な意志、これらが融合した強い作品に出くわすことのできるのがアジアです。

畠由紀

アジアの演劇人を繋ぐ

国際交流基金の国際共同制作

畠由紀Yuki Hata

独立行政法人国際交流基金

舞台芸術専門員

お茶の水女子大学博士課程終了。音楽学専攻。修士課程在学中より国際交流基金の「アジア伝統芸能の交流」プロジェクトのスタッフとして、各国の舞台芸術の紹介に携わる。1989年より、国際交流基金に開設されたアセアン文化センター(後にアジアセンターに改組)の舞台芸術専門員。2004年より舞台芸術課専門員。一貫して、アジアの現代舞台芸術の紹介、共同制作に携わる。

聞き手:内野儀(東京大学教授)

● アジア伝統芸能の交流(略称ATPA)

1976年より5回にわたり実施した、公演、セミナー、記録作成から成るアジア伝統芸能の紹介シリーズ。第1回「日本音楽の源流を訪ねて」(1976年)、第2回「アジアのうた」(1978年)、第3回「神々の跳梁」(1981年)、第4回「旅芸人の世界」(1984年)、第5回「アジアの神・舞・歌 – 愛と祈りの芸能」(1987年)。紹介した国は、東アジア、東南アジア、南アジア、西はイラン、トルコに及んだ。

パンフレットと英文報告書は国際交流基金のライブラリーで閲覧可能。レコード、16mm映画は絶版だが、音源の一部はビクターの「JVC WORLD SOUNDS BEST 100」に収録されている。ほかに、『旅芸人の世界』(朝日新聞社編、朝日文庫、1985年)がある。

[英文報告書]

“Asian Musics in an Asian Perspective – Report of Asian Traditional Performing Arts 1976”(平凡社、1977年。1984年、アカデミア・ミュージックより再販)

“Musical Voices of Asia – Report of Asian Traditional Performing Arts 1978”(平凡社、1980年)

“Dance and Music in South Asian Drama – Report of Asian Traditional Performing Arts 1981”(アカデミア・ミュージック、1983年)

インド・イラン・ウズベキスタン・日本コラボレーション

『演じる女たち』3部作〜ギリシャ悲劇からの断章〜

(2007年10月/Bunkamuraシアターコクーン)

レンドラ・ベンケル劇団(インドネシア)

『スレイマンの子孫たちの祭事』

(1990年1月/ラフォーレミュージアム赤坂)

インドネシアの詩人・劇作家・演出家のレンドラ(1935-)の作品。スカルノ時代の末期、反体制知識人への圧力を逃れて1964年から67年までアメリカで過ごしたレンドラは、帰国してすぐに中部ジャワのジョクジャカルタに「ベンケル劇団」を結成、本作品はその旗揚げ作品である。近代化の過程での集団の脅迫と欺瞞、個の阻害、テクノロジー社会への批判をテーマとしながら、声高にメッセージを叫ぶのではなく、一貫したストーリーとセリフを排除し、意味のない音声とジャワ詩に強靭な身体表現を合わせた静謐なスタイルはセンセーショナルな反響を民衆の間に喚起し、レンドラを一躍時代のリーダーとする。これに続く活動によってレンドラは78年に投獄され、釈放後も85年まで一切のパブリックな行動を禁じられた。この日本公演は、レンドラが86年に復帰して以来、アメリカに続く2度目の海外公演となった。

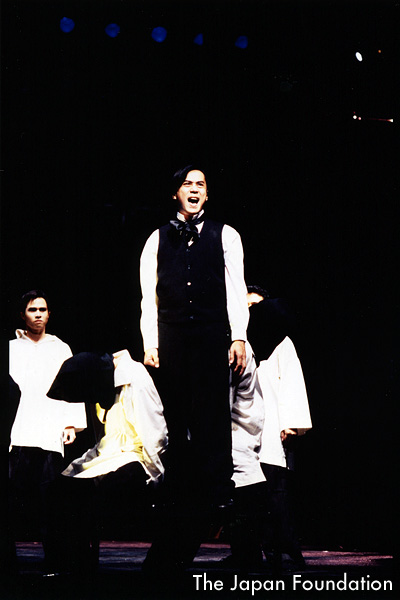

タンハーラン・ピリピーノ(フィリピン)

『エル・フィリ2部作─愛と反逆』

(1995年9月/Bunkamuraシアターコクーン)

スペインからのフィリピンの独立前夜を描いた、ホセ・リサールの「エル・フィリブステリスモ(邦題「反逆」)」を原作として、フィリピン文化センターの附属劇団「タンハーラン・ピリピーノ」が1991年に創作した大型ミュージカル。重厚な内容、フィリピンを代表する作曲家ラヤン・カヤブヤブによる感動的な音楽に、出演者の圧倒的な歌唱力、特にフィリピン・ミュージカル界のスターであるオーディ・ヘモラ、ポップス界の大物セレステ・レガスピといったキャスティングが相まって、フィリピノ語ミュージカルの記録となる大成功を収めた。1993年10月の日本公演でも大きな感動を呼び、再演の声におされて、「エル・フィリブステリスモ」の前編にあたる「ノリ・メ・タンヘレ(邦題「我にふれるな」)」が国際交流基金の協力のもとに制作され、95年9月に2作を前編、後編として昼夜連続公演し、大きな反響を呼んだ。東京公演は、93年のセレステ・レガスピに替わるモニク・ウィルソン(ロンドン「ミス・サイゴン」の初代キム)の出演も話題となった。

インドネシア・シンガポール・タイ・中国・マレーシア・日本共同制作

『リア』

(1997年9月/Bunkamuraシアターコクーン)

国際交流基金企画・制作作品。演出にシンガポールのオン・ケンセン、脚本に岸田理生を迎え、インドネシア、シンガポール、タイ、中国、マレーシアから、俳優、ダンサー、音楽家それぞれ伝統と現代両分野が結集。シェークスピアの「リア王」の王と娘の構図を借りながらも、長女に父を殺させることで、女性の側から父権性、権力構造の変化などを読み込もうとした。リアに能の梅若猶彦、長女(原作のゴネリル)に京劇の江其虎、次女(原作のコーディリア)にタイの現代舞踊家、ピーラモン・チョムダワット、リアの世界に侵入してかき乱す女に片桐はいりなど、多彩な才能を集め、また、音楽にシンガポールのワールド・ミュージックの旗手マーク・チャン、振付にインドネシア・コンテポラリー・ダンスの精鋭ボーイ・ワサクティ、小道具に小竹信節など、創作スタッフも個性溢れるメンバーとなった。1995年9月からまる2年をかけて制作され、97年9月に日本初演、99年1月〜2月にアジア・豪州ツァー、同年6〜7月に欧州ツァーを敢行した。各地でおおいにメディアを沸かせ、欧州では、文化・芸術を専門とするテレビ・ネットワークARTEによって数カ国で全編放映された。

南アジア5カ国コラボレーション・マルチメディア演劇作品

『物語の記憶─サマルカンド・カーブル・ヒンドゥスターン』

(2004年11月/国際交流基金フォーラム)

国際交流基金企画・制作作品。インドのアビラシュ・ピライ、スリランカのルワンティ・ディ・チケラ、ネパールのアヌープ・バラール、パキスタンのイブラヒム・クレイシー、バングラデシュのアザッド・アブル・カラム、という5人の若手演出家による共同演出。南アジアを考える手がかりとして、中央アジアに生まれ、25年の長きに渡ってアフガニスタンを経てインドに侵攻し、南アジア史最大のイスラム王朝であるムガル帝国を開いたバーブルを取り上げ、その長大な回想録「バーブル・ナーマ」を素材に24のシーンを構成し、民族・宗教紛争、暴力など、今日の世界が抱える問題を照射しようとした。俳優は5カ国から。映像、ライブ音楽によるマルチメディア作品。

この記事に関連するタグ