- 村川さんは2001年に京都造形芸術大学(以下、造形大)の映像・舞台芸術学科に入学しました。大学が4年制になると同時にこの学科ができて2年目ですね。ということは実際に芸術活動を展開している卒業生を輩出していない時に、いわば情報だけで大学を選んだと言っても良いと思います。そもそも映像や舞台に関心があったのでしょうか。

- 90年代にジャンル横断でサブカル的なものが流行っていて、僕もそういう中で育っていたので、カルチャー全般に漠然とした憧れがありました。4つ上に兄がいて、彼がバンドをやったり、お洒落したりする様子にずっと憧れていたんですね。自分も真似てバンドをやってみたり、勝手に兄の服を借りたり…。

その兄が成安造形大学という滋賀県の芸大に映像科に進学した。そこで急遽一般大学ではなく芸大、しかも映像科のあるところを探し始めました。成安造形大学も受験しましたが、落ちました。浪人するつもりでしたが、併願していた造形大に偶然入った感じです。だから、具体的に舞台や映画がやりたくて大学を探したのではなく、何となく憧れでしかなかった。 - 目当ての先生やアーティストがいたわけでもなく?

- 全くなかったです。ほんとに知らなかった。入学して周りの人から、伊藤高志(実験映画監督)や宮沢章夫(劇作家・演出家)がいるから入ったのかと聞かれるので、あ、ヤバイと思って。実は入学してから知ったのに、「宮沢さんは高校のときから読んでたよ」と嘘をついたり…。

- 大学ではいつから自分で作品制作を始めたのですか。

- この大学はちょっと変わっていて、映像コースで入ったのに、1回生はいきなり浴衣を買ってこいと言われて、日本舞踊をやらされるんです。で、舞台コースで入った学生はカメラを渡されて何か撮ってこいと。映像と舞台が一緒になっている感じでした。自分で最初に作ったのはたぶん3年生の時です。

- それは映像作品ですか。

- いえ、課題以外で初めて自分で作ったのは舞台作品で、北村想の戯曲『寿歌』を演出しました。友人が企画者で、自分が出演するから演出してくれと言われたのがきっかけです。演出って何をするのか分からないままやりました。台本を読み込んで、この作家の言いたいことを必死で探して、「このセリフはたぶん大事だからもっとしっかり言おうよ」とか、演出家っぽいことをやってみたのが最初です。

- 学外の、京都の演劇シーンと関わるようになったのは2004年の三浦基さんの作品からですか。

- そうです。『じゃぐちをひねればみずはでる』という作品です。

- 私も少し関わりがあるので、そこに至る経緯を説明しますと。2003年に女優の内田淳子さんが若いアーティストを支援する京都市芸術文化特別奨励制度で300万円の活動資金を得ました。それで内田さんはフランスの俳優ピエール・カルニオと舞台作品『Jericho』を作るプロジェクトを立ち上げます。そして演出家として、当時、青年団・演出部だった三浦さんを招きました。それが2003年の7月です。その作品で映像を使いたいと考えた三浦さんは、造形大で教鞭を執っていた本作の劇作家である松田正隆さんから山田晋平さんを紹介される。山田さんは、近年は金氏徹平舞台作品やチェルフィッチュの映像演劇を担う、舞台映像作家です。その後2004年に私が企画した京都芸術センター主催「演劇計画」というプロジェクトで三浦さんが作品を制作することになり、演出助手が必要になった。そこで今度は山田さんの紹介で、村川さんが参加することになったわけです。私も同席していましたが、村川さんと三浦さんがはじめて会ったのは2004年の春で、地点が『三人姉妹』を上演していたアトリエ劇研でした。

- 『三人姉妹』は衝撃的でした。ほとんど初めて外部で見た演劇が、いきなりあんなもので、何も分からないし、でも勢いというかエネルギーがものすごくて。

- 結局、『じゃぐち〜』をきっかけに劇団地点に入団し、地点及び三浦作品の演出助手を5年ほど続けます。

- はい。三浦さんに会った後、大学でも1作品発表しています。谷川俊太郎のテキストなどを使って、それをコラージュする形式の作品でした。それを三浦さんに見てもらったら、「お前は一カ所しか見てない」と指摘された。「観客から舞台は全部見えているんだから、何かが起こっているところだけじゃなくて全体を見るようにした方がいい」と言われたことをよく覚えています。他にもいろいろダメ出しされましたが、最後に「演劇面白いだろ。またやりたいって思うだろ」って言われた。僕はそんな風には思っていなかったのですが、そう言われてその気になってしまった。自分にやる気を出させてくれた言葉なので、今でも覚えています。

- その一方で卒業制作は映像作品でしたよね。

- そうです。ドキュメンタリー映画でした。

- 舞台への関心とつながりがある作品だったのですか。

- その頃は、舞台を作るときとドキュメンタリー映画を作るときはまったく別の頭でした。ドキュメンタリー的な演劇をそもそも見たことがなかったし、そんなものがあることも知りませんでした。僕が演劇のことを学んだのは地点にいた5年間で、演出とは何をするのか、どうやって公演を制作し、資金調達するのか、あるいは照明や音響の仕事は何かとか…。舞台に関わるあらゆることをそこで学びました。

演出助手というのは、普通は演出家の発言を書き留めたり、連絡事項を関係者に伝えたり、衣装の管理や、掃除や、そういう雑用をするものだと思っていたのですが、三浦さんは「とにかく横にいてずっと一緒に見ろ」と。それだけなんです。たまに「どう?」とか問われて、「いやー、ちょっと全然面白くないですね」とか言ったり。そういう話し相手のような感じでずっといたような気がします。僕も必死でどうすれば面白くなるかを考えて。アイデア出し千本ノックみたいな感じでした。演出のアイデアを直接俳優に言わされたこともあります。でも本番では1回も採用されたことがない(笑)。最後は三浦さんが決めるんです。僕と喋っているときに、アイデアが浮かんだりしていたんでしょうね。 - 2009年に地点から離れますが、その頃、村川さんに見えていた舞台の世界は、どういうものでしたか? 当時は相馬千秋さんがディレクションした「フェスティバル/トーキョー(F/T)」が始まった頃でした。活動の展望のようなものはあったのでしょうか。

- 全くなかったですね。正直、あまり考えていませんでした。演出家だと友達に名乗るのも恥ずかしい感じでした。まだフワフワしていて、別の作家の手伝いをしたり、記録撮影のアルバイトをしたりしていました。

- 今の村川さんの作風につながるきっかけの一つが宮本常一(*1)に取り組んだことではないかと思っています。

- ずっと地点にいたので、自分が既成の戯曲を面白く演出するなんて無理だと思っていました。三浦さんには勝てないので。ある時、舞台美術家の杉山至さんが宮本常一の著書『忘れられた日本人』を紹介してくれて、すっかり魅了されました。(文字をもつ人々がつくる歴史から)忘れられた日本人の暮らしを実際に歩き回って調査するという、あの本の書き方が面白いと感じました。柳田國男のようでもなく、折口信夫のような魔術的な書き方でもない。単に記録しただけで、「自分がない」というか、宮本自身の作家性ではなく、聞いた話や道中のことをそのまま記録するというスタンス、そこが気に入りました。

宮本の写真がまた素晴らしくて、舞台デザインではそれを大きなフィルムに印刷して舞台上から吊るしました。その写真の森の中に、抽象的な人間が出てきて、『忘れられた日本人』の言葉を言ったり言わなかったり、フワーッとした感じでしたね。まだ表現のために表現していたというか、《表現》の自分なりのイメージだけがあって、それに近づこうとしていただけでした。それってもう……何のとっかかりもない出来栄えで、結構、打ちのめされましたね。 - よく辞めずに続けましたね。打ちのめされて(笑)。

- それでもモチベーションを保てていたのは、うまくいく状況も何となくイメージできていたからです。どうすればもっと自分の作品と思えるのか、自分がやりたかったってことだと思えるのか、ずっと考えていました。だから辞める選択肢はあまりなかったです。いつか「これが自分の作品です」と言えるようになりたいと思っていたので、続けることができました。

- そういう意味でその翌年の『ツァイトゲーバー』(2011年)がブレイクスルーになったと思います。いつから準備を始めたのでしょうか。

- 2010年です。きっかけは前作、宮本作品の準備中に、出演者のひとりで『ツァイトゲーバー』に出ることになる工藤修三さんのセリフ回しや、動きがあまりにも硬く、僕が思っている彼の魅力が全く出ていないと思ったことです。彼がヘルパーの仕事しているのを知っていたので、稽古場で何気なく身ぶりだけでいいから仕事の様子を見せて欲しいと言った。すると、それがとても面白くて。僕は台本も書いてないし、演出もしてない。何もしていないのに、もうそこに演劇があるような感じがしました。動きも言葉も全く意図したものではないのに、全てが理に適っていて、すごく魅力があると思いました。僕が思っていた彼の魅力みたいなものが出ていたことに、本当に驚きました。ただその時は、これを作品にできるわけがないと思ったので、そのまま終わってしまいました。ですが、宮本作品で打ちのめされ、でもまだできるはず、どこかに何かがあるはずだと思っていた時、思い出したのがその稽古場での経験でした。これが評価されるかどうか、もうどうでもいいやと思って作り始めました。

本当に必要なものは何かを考えたら、彼の存在だけでよくて、照明も音響も取り立てて凝る必要はない。これまでの演劇と違うことをしてやろうと奇を衒ったわけではなく、単に要らないものは要らないと考えて作り始めたのが最初です。介護をする人の身体の動きは本当に無駄がなくて、他人を介護するときの触り方など、そういう動きに注目しました。それと介護/被介護という人間の関係性がいいと思いました。家族でも恋人でもなく、友達でもない。他人同士の関わり合いなのに、介護の現場だと身体的に密な接触があるので親密な関係になる。でも仕事は仕事なので、ある種のドライな関係でもある。それが共存しているのが、理想的というか、面白いと思っています。

もうひとつ言えば、実はContact Gonzoのパフォーマンスをちょうどその頃に見てショックを受けたことが影響しています。京都芸術センターでの彼らの展覧会期間中に行われたのですが、リアルに殴り合ったりする彼らのパフォーマンスは、げらげら笑ってしまうくらい面白かった。彼らは自分たちで持ち込んだ機材しか使っていなくて、あれでいいんだ、と勇気をもらったというか、可能性を広げてもらった感じがしました。『ツァイトゲーバー』の機材はギターのアンプだけですが、それも自分の家にあったものです。高山明さんの「個室都市 京都」の演出助手をやったりして、今まで見ていなかった、出会えていなかったものに出会い始めた時期でもありました。 - ゴンゾの話は初めて伺いました。その頃、日本で注目され始めていた「ドキュメンタリー演劇」と呼ばれるものに直接影響を受けたわけではないのは聞いていましたが、まさか影響を受けたのがゴンゾとは驚きました。

もう少し『ツァイトゲーバー』の話を伺いたいのですが。工藤さんのヘルパーの仕事を舞台上で再現するにあたって、色々な仕掛けがあります。まず村川さんが最初に登場し、「今からはじめます」と言って舞台を始める。これによって観客に舞台の約束事を提示して、意識の次元を変えます。次に観客から被介護者になる参加者を募ります。これによって、毎回、不確定な要素が舞台に持ち込まれるわけです。こうした仕掛けにより、観客がどこをフレームとして見ればいいのか、何重ものフレームを共有していきます。 - 実は最初から考えていたわけではなくて、行き当たりばったりでした。何重にも見える構造というのは、少しずつ組み立てて、思い付いたことをつなげていったプロセスの結果です。そもそも最初は観客を舞台に上げることは考えていなくて、完全なマイムで、とにかく工藤さんの身体の動かし方や言葉だけがあればいいと思って稽古をしていました。ですが本番の少し前、介護をエアーでやるのもいいけど、誰か被介護者がいた方がいいんじゃないかと考えました。でもそれを俳優が演じるのも変だし、本物の被介護者を連れてくるのも違うと思いました。

その頃、アーティストの荒木優光(*2)さんとよく飲みに行っていたのですが、彼はバンドもやっていて、大阪のライブハウスの話をよく聞いていました。変なバンドやおもしろいパフォーマンスをやる、それこそ梅田哲也さん界隈の人たちがいるようなところに出入りしていたようです。そこであるアーティストのラップで、客を舞台に上げたという話を聞いて、ハッとしました。「そうだ、お客さんをあげればいいんだ」とヒントをもらいました。

『ツァイトゲーバー』を作る頃から、僕は感情を大事にしたいと思うようになっていました。お客さんを被介護者にすれば初めて出会ったお客さんの身体をいきなり触らなければいけなくなるので、工藤さんが普段の仕事で障害のある人の介助をするときに生まれる緊張感に似たようなものが生まれるんじゃないかと思いました。

それと、僕から始まっていないというところ。自分から始まっていないという感覚は、ドキュメンタリー映画を撮っているときの感覚に近いものです。 - 『ツァイトゲーバー』の流れに位置する作品に『インディペンデントリビング』(2017年)があります。これは東アジア文化都市京都の一環で制作されたので、「日中韓」という与えられたテーマがありました。

- あの時はかなり苦労しました。結局、何か気の利いたことや、問題提起をするのではなく、現状を見せるというか、日中韓の現在を並べることができればいいのではないかと思いました。ジェームス・ベニングというアメリカの映像作家が撮影・監督した『カリフォルニア・トリロジー』という作品があります。それは、16ミリフィルムの固定カメラで風景をワンカットで2分半撮影した映像を何十本もつないだものです。その作品がずっと好きでした。ベニングはロケ地を決めて、撮影ボタンを押しているだけなのに、その映像が物語っているというか、何かが伝わってくる。カリフォルニアを描いた作品で、工業地帯や田園などいろいろな風景が写っています。そこからおそらく人間による過剰な開発と環境汚染といった問題を読み取ることもできるし、長閑で豊かな風景として読み取ることもできる。これだ、と思いました。

それで、カメラに映った日中韓の風景を舞台で再現するのはどうかと考えました。大量のエキストラで再現することを妄想したのですが、大変過ぎて無理だと(笑)。じゃあどうしようかと考えて、ふと、『ツァイトゲーバー』の姿を思い出し、中国人、韓国人、日本人の介護者でやりました。

「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」で初演しましたが、稽古が間に合わなくてすごく不本意な形で本番を迎えたのですが、その後のドイツでの再演ではもう一度ゆっくりと作り直しができて、すごく良い作品になりました。 - もう一つの大きな作品の流れの起点になっているのが『エヴェレットゴーストラインズ』(2014年)だと思います。これは、特定多数の人たちに手紙を出し、その手紙に書いてある指示書に基づいて舞台が進行します。その指示書には、実際の上演空間に来て、何かしらの行為を行うことが書かれているわけですが、その通りにやる人もいれば、来たけどその通りにやらない人もいる。そもそも来ない人/来られない人(死者)もいる。その手紙に書かれた内容は舞台の奥のスクリーンに投影されていて、観客は今から何が起こるのかを知りながら舞台は進行していくわけです。観客にとっては「起こるかもしれない」と思うことと「実際に舞台上で起こること」とのギャップを常に行き来する体験でした。これはどのように発想されたのでしょうか。

- 発端は『ツァイトゲーバー』を経て、その作り方では工藤さんのような人に出会わなければ作品づくりが始まらない、という問題を感じたことです。次に何をするかと考えたときに発想を変えて、出演するのは誰でもいい作品ができないかと思いました。……いや、どうだったんだろう? 実は、東日本大震災をきっかけに『沖へ』というドキュメンタリー映画を撮りました。その時に、インタビューした人たちが口々に震災の時に自分の家族や友達がどこで何をしていたのか、生きているのか死んでいるのかさえ分からなかったと言っていたんです。つまり、今この瞬間に、父親が死んだかもしれないとか、誰かが車に轢かれたかもしれないとか、そういうことって誰も知りようがないんですよね。普段なんとなく自分たちはちゃんと世の中が回っていると思って安心していますが、実はそれって怪しくて、常にどこで何が起こっているかを把握することはできない。実は不確定な世の中なんだということを被災地でリアルに感じました。世界にあるその不確定さみたいなものを舞台でやったらどうなるのかを考えて、ああいう形になりました。

- タイトルはどのように決めたのでしょう。「量子力学で量子は観測者の存在によって観測されるまで状態が確定されるまでは可能性が重なりあった状態にある、エヴェレットの多世界解釈」というタイトルの説明も一部には出ています。

- 「エヴェレットの多世界解釈」について作品の構想時点で知っていたわけではありません。足立正生が監督した『略称・連続射殺魔』という永山則夫(*3)に関する風景映画があります。さっきのベニングともつながるかもしれませんが、永山が生まれて事件を起こして捕まるまで、彼がいた場所に実際に行き、彼が見たかもしれない風景を撮影して、それだけでつないでいくものです。映っているのは中学生がヘルメットを被って自転車でただ田園風景を走っているだけだったりするのですが、もしかしたら彼はこういう風景を見たから人を殺したのかなとか想像してしまう。街のケバケバした看板なんかも映っていて、恨みとかそういうことではなく、こういうものを見て、他愛もない日常的にあるちょっとしたものによって殺人衝動に駆られたのかもしれない。

映画では、彼がなぜそういう事件を起こしたかの理由は全く語られないのですが、風景を見ていると分かってくるような気がするんです。その映画で何かの看板みたいなものが映り、「エヴェレットラインズ」と書いてあった。それがかっこいいなと思ってタイトルに使いました。

その後でエヴェレットについて調べたら、エヴェレットはアメリカの地名だとか、「エヴェレットの多世界解釈」という考え方があるというのを知りました。それがパラレルワールドの存在に通じる考え方で、偶然ですが、やろうとしていることとすごく似ていて驚きました。ですからタイトルの説明は後付けです。 - 『エヴェレットゴーストラインズ』は様々なバリエーションができました。その中でバージョンB「顔」が特殊で、特定の不在の人物を中心に描かれます。それは村川さんの大学の先生であり、若くして亡くなったドキュメンタリー映画監督の佐藤真さんです。これは記録映像が山形ドキュメンタリー映画祭でも上演されましたが、バージョンBについて教えてください。

- 『エヴェレットゴーストラインズ』には、指示書を手紙で出すというコンセプトとは全く別のアイデアもありました。それは『ショアー』(*4)というクロード・ランズマンの映画の影響ですが、ある一つの経験をした数名の人たちのインタビューで演劇作品を作れないかと思っていました。それをなぜ『エヴェレットゴーストラインズ』のバージョンにしたのかは全く覚えていませんが、おそらく単独の作品になるほどの確信がなかったからだと思います。

何か同じ経験をした人たちというのを考えると、共通の知人を亡くしたあるグループの人たちがいいのではではないかと。それでそのグループに集まってもらって、その亡くなった人の話を聞くという形式を思いつきました。その瞬間に思い浮かんだのが佐藤さんです。自分にとっては思いがありすぎて重すぎるとも感じましたが、ピンと来てしまったものは仕方ないので、決断しました。自分と同じように取り残されたような気持ちのかつての学生たちに集まってもらい、何回かインタビューしながら作りました。残された彼らの何か大きな感情を、他愛ないインタビューの中でどうやって出せるかを考えました。 - 村川さんがそれぞれの人に話を聞くという形式になっています。

- 仕掛けがいくつかありますが、一番大きな仕掛けが会話を始める時に2、3分のタイマーをセットすることです。話の途中で「それであのー」と言っていても、ピピピピって鳴るとそこで終了。話が途切れて、そのあと無音になる時間に流れる余韻が生まれます。そこには、言葉を尽くしても語り得ない佐藤さんの不在が現れる。亡くなった知らせは誰に聞いたか、そのとき何をしていたか、それを共通の質問にしていました。最後にひとりずつ、インタビュアーの僕がいなくなって、空席の場所に佐藤さんが座っていると想像して、佐藤さんと会話してもらうシーンを設けました。

- 死の情報を得たときの自分にとっての事実と、佐藤さんに対する思いの両方をインタビューしたのですね。

- 近年の作品であり、F/T20で再演したばかりの『ムーンライト 』(*5)についてうかがいます。この作品はロームシアター京都のプロジェクトとして、京都市内に5つある地域文化会館と連携して作られました。5つの文化会館に各々1組ずつのアーティストが参加して作品をつくり、村川さんは西文化会館と連携しました。西文化会館を選んだのは村川さんですか。

- はい、全部を見て西文化会館に決めました。

- 西文化会館は、京都市西京区のニュータウンにあります。その場所で何をするかを考えるため、村川さんは何度も会館と町に通い、リサーチしました。それで、会館でとてもたくさん行われているピアノ教室の発表会に興味を持ちました。それが作品の出発点になりました。

- そうです。ピアノの発表会では小さい子から高校生ぐらいまでが順番に演奏していくのですが、それが人の人生みたいだなと。最初は、ピアノの発表会の形式を使って、ある一人の人が成長していく物語が作れないかと思いました。高齢の方で80代90代になるまでずっとピアノを弾いてきた人を主人公にして、その人をいろんな人が演じ分けていくというアイデアです。でもなかなか相応しい人がいなくて。というのも、ピアノの先生のようなプロではなく、あくまでも趣味でずっとピアノを弾き続けている人というとなかなか見つからなかった。

人探しであちこちに電話をかけていたとき、ある音楽教室の紹介で、「目がちょっと悪いけど、ピアノを弾いている70代の男性を知っている」と。それが中島昭夫さんでした。会うなり話も面白くて、あまり目が見えてないこととか関係なく、即決しました。中島さんは子供のときからずっとピアノを弾いてきたわけではないのですが、ピアノやクラシック音楽が大好きだったと言われたので、彼の人生の中にある曲を地域の人たちにピアノで弾いてもらえばプランとして成り立つと確信しました。 - どんな制作プロセスでしたか。

- 出会ってからは毎日のように、中島さんの家に通いインタビューを撮影しました。それをある時期に全部見返して、本当に映画を作るように映像でタイムラインを並べて切り貼りして作品の構成を決めました。そして中島さんに流れを伝えて、ちょっとだけ練習してもらいました。後はもう本当にほぼぶっつけ本番でした。だから再演が難しかったです。たかが初演から2年ですが、高齢なので中島さんが身体的に弱ってきたのが分かりました。そういう人に舞台に上がってもらうのは、見せ物にしているように思われるのではないかと相当悩みました。再演すべきかの判断が結構難しかった。ですが、これは医療ではなく演劇なんだから、衰えたところを探すのではなく、出来ることを探せば良いと思いました。何ができるかを考えて解決していけばいいと自分の気持ちも切り替わり、絶対に再演できると思えるようになりました。

- そもそも初演のときから、中島さんに出てもらうことに葛藤はありませんでしたか。

- 当事者が出てくる以上、搾取しているのではないかという悩みは『ツァイトゲーバー』以降ずっとあります。その問題は、解決できることだとは思っていないです。「100%搾取してない」とは言い切れないので。ただ、少しだけこの事について言えるとしたら、他人を搾取しているって指摘するときって、舞台を見終わった後だと思うんです。舞台を見終わった後に、大丈夫だっただろうかと思い返します。僕の作品の中にはそういう時間が多少あるかもしれませんが、でもそれだけじゃない時間もいっぱいあります。それを僕が説明できたところであまり意味がなくて、見ている最中のことが大事なんじゃないかなと思います。

カメラで撮影することも同じですが、僕は客席と舞台が分かれている以上、舞台というのは権力的な構造をもったものだと思います。観る側が権力を持ち、観られる側がそれに従属するような関係になる。その関係を扱う限りはそれから逃れられない。それが舞台というものだと思っています。ある種の残酷さを露悪的に提示しようという狙いがあるわけではなく、もともと舞台が持っているその権力関係は、誰も変えようがないと思っています。

というのも、カメラの前に立つ人と同様、舞台上にいる人というのは必ずヒリヒリしているはずです。そのことに嘘をついてベールをかけているような作品は面白くありません。ちょっとこれは極端な言い方になりますが、物語や配役があるのは、僕にとってはベールなんです。舞台上にいる人をなんとか暖かくしてあげるというか、舞台上と客席の関係をヒリヒリさせないように、隠す作業に僕には思えてしまいます。 - ちなみにこの作品では、プロジェクトの枠組みとしてドラマトゥルクと一緒に取り組むことになっていたので、村川さんは林立騎さんという翻訳家・ドラマトゥルクとはじめて一緒に仕事をされました。

- 林さんがとても面白い方で、ものすごく影響を受けました。当時林さんは沖縄にいらっしゃったので、その距離も含めてどう関わってもらうかから相談しました。まず面白いと思ったのは、端からドラマトゥルクとはこういうものだからと、彼が自分の仕事を規定しなかった事です。僕の発言や動き方を観察しながら、自分が何をするべきかを考えているような感じでした。そうこうしていたら、いつの間にかパンフレットをしっかり作ろうという提案になっていました。衝撃的だったのは、会館の前にある居酒屋に頻繁に通っていたのですが、林さんは常にチラシを持っていて、お店の人やお客さんに配りながら、「これ今度近くでやるんできてください」とみんなに宣伝するんです。たくさんの人に観てもらった方がいいからと、何のてらいもなく自然にやっていました。それからは自分でも、積極的に人に宣伝するように心がけています。

- 出演者を探すための電話も全部自分でやる村川さんの姿をみて、林さんはどんな形でもそこに介入することは効果的ではないと判断したんでしょうね。その後、村川さんの作品ではドラマトゥルク的な人が参加することが続きました。

- 確かにそうですね。『Pamilya (パミリヤ)』(*6)では長津結一郎さんという九州大学の助教で、広い意味での障害と芸術の関係をテーマに研究をしている方に参加してもらいました。長津さんとの出会いもロームシアター京都がきっかけで、障害とアートを考えるトークの企画でご一緒しました。林さんとの仕事がうまくいったので、ドラマトゥルクが参加する現場を自分なりに肯定的に捉えていました。『Pamilya』を福岡で上演した時も、やはり長津さんにしっかりしたパンフレットを作ってもらいました。

- そのときのパンフレットは一種の制作ノートになっていて、出演するジェッサさんの仕事の現場をどれぐらいの頻度で訪れて関係を作っていったのかが時系列で分かるようになっています。そういったプロセスをドキュメントとして公開することで、村川さんがやっている仕事の本質が浮かび上がってきますよね。

- 村川さんの作品を別の視点で見ると、コミュニケーションの問題が共通しているのではないかと思います。『ツァイトゲーバー』でも、介助者と被介助者がどのようにコミュニケーションするかが主題化されていますし、『エヴェレットゴーストラインズ』でも、それが相手に伝わったかどうかの不確かさも含めて、手紙を出すという行為が扱われています。それが前景化した村川さんの作品には、あまり語られていませんが、『羅生門』と日中韓プロジェクトの中で偶然生まれた『Fools speak while wise men listen』があります。

- そういえば両方とも反動で出てきた感じがします。『羅生門』は、芥川龍之介の作品をテーマとして与えられていたのですが、作者や小説を解釈して、現代に落とし込むようなことはしたくなかった。小説には全く触らない、構成もしない。で、どうするか。その時に思ったのが、外国人をぶつけてみるということでした。なのでタイトルは何でもよくて、ドイツ人で日本語が分からない女性と日本人の男性が身振り手振りを使ってコミュニケーションできたりできなかったりするものになった。

『Fools〜』も反動で、東アジア文化交流使に選抜されて中国に派遣されたのですが、「政治的・歴史的に葛藤があっても、文化であれば相互理解できる」といったメッセージを内面化するのが嫌でした。現実には、他のアジアの国の人たちに対して差別的な言動をしているのを日常で目にするのに、文化の名の元に分かり合ったようなフリはしたくないと思いました。敢えてあまり見たくない聞きたくない日本人と中国人の現状、それはお互いに差別的だと言っていいと思いますが、それを隠さずにそのままダイレクトに見せたいという気持ちがありました。 - 『Fools〜』は、村川さんの作品の中でも特に見ている側の妬みや僻み、差別的な負の感情を引き出すものでした。他人事としてではなく、自分の感情として引きずり出されるような感じがして、すごく面白いけど、見ていて不快な気持ちになるというか、そういった揺さぶられ方をしました。

- 差別のない世界になればいいのにとみんな頭では願っているはずで、だからこそ隠したい現実があって。それを露出させた感じです。制作にあたっては、実際に中国の留学生の方と日本の若者にはじめましての会話をしてもらうことから始めて、稽古場で何十パターンもの対話を作ってもらいました。会ったこともない人たちが稽古場で会い、1日に3つぐらいのエピソードを即興的に話してもらいました。次の稽古でも何パターンもの新しい対話を試すことを繰り返しました。結局、最初の日に試した対話しか残らなかった。やはり初めましての本当にヒリヒリした感じというか、お互い緊張している感じの対話が残るんです。だからすっかり仲が良くなってしまったのに、はじめましてのヒリヒリした初日のことを上演で繰り返さなければいけなかったのは、精神的にしんどかったかもしれないですね。

- 上演ではそのダイアログが4回繰り返されていました。

- はい、4チームが同じ会話をそれぞれ4回繰り返しました。回数を追うごとに、会話のテンポや間が変わります。最初にプレーンな状態で聞いたときは何も気にならなかった言葉が、ちょっとした間を空けることで、ものすごい断絶が生まれているように聞こえることがあります。何気ない会話のなかに隠されていたそういう感情がどんどん出てくるように、上演の時間を作っていきました。演出的には、最後はもう無茶苦茶仲が悪くなって終わります。

- 少し口論のような部分もあり、それが繰り返されるうちに双方の力関係が変わってくるところも興味深く見ました。相当計算して作られているなと思いました。

- 頑張りました。稽古場で「中国の人と話してくれ」「日本の人と話してくれ」という指示それ自体がフィクションで、日常ではないところから立ち上げたものですから。

- 村川さんが直観的に持っていた関心が、細部をどんどん掘り下げることで、舞台でより広い文脈に変換され、観客に伝わるように設計されていると感じました。

- 抽象的な言い方になりますが、「舞台が許すか、許さないか」という感覚があります。それを自分では「蹴られる」とよく言いますが、舞台に蹴られたら、それはできないと判断する。その感覚にはかなり従順に従ってきたつもりです。

村川拓也

被写体にカメラを向けるような

村川拓也の眼差しとは?

(c) Guoqing Jiang

村川拓也Takuya Murakawa

演出家・映像作家。1982年生まれ。京都市在住。ドキュメンタリーやフィールドワークの手法を用いた作品を、映像・演劇・美術など様々な分野で発表し、国内外の芸術祭、劇場より招聘を受ける。1人のキャストとその日の観客1人を舞台上に招き、介護する/されることを舞台上に再現する『ツァイトゲーバー』(2011)は国内外で再演され、2014年にはHAU Hebbel am Ufer(ベルリン)の「Japan Syndrome Art and Politics after Fukushima」にて上演された。村川から事前に送られてきた手紙(指示書)に沿って舞台上の出演者が行動する『エヴェレットゴーストラインズ』(2013)などの作品群は、虚構と現実の境界の狭間で表現の方法論を問い直し、現実世界での生のリアリティとは何かを模索する。2016年には東アジア文化交流使(文化庁)として中国・上海/北京に滞在しワークショップを行う。その他、近年の主な作品に『インディペンデント リビング』(KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017初演、テアターフォルメン(ブラウンシュバイク、2018)招聘)、『ムーンライト』(ロームシアター京都「CIRCULATION KYOTO」初演、フェスティバル/トーキョー20招聘)など。2014-2019年度セゾン文化財団ジュニア・フェロー。京都芸術大学映画学科 非常勤講師。

聞き手:橋本裕介

*1 宮本常一(みやもと・つねいち)(1907〜1981))

民俗学者。学生時代に柳田國男(日本の民族学者・官僚)の研究に関心を示し、その後渋沢敬三(日本の財界人、民俗学者)に見込まれ、本格的に民俗学の研究を行うようになる。生涯にわたって旅を続け、約51年の間に日本各地の約三千以上の村を調査し、多くの記録を残した。

*2 荒木優光(あらき・まさみつ)

1981年山形県生まれ。2005年京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)映像・舞台芸術学科卒業。シアターピースやインスタレーションなど多岐にわたる作品を発表。主な公演に「おじさんと海に行く話」(京都芸術センター講堂、2018年)、「増幅する部屋」(愛知県芸術劇場小ホール、2018年)、主な個展に「Acoustic Device 騒音のための5 楽章」(トーキョーワンダーサイト本郷、2016年)など。サウンドデザイナーとしてアーティストとのコラボレーションも多数手掛ける。

*3 永山則夫(ながやま・のりお)

1949年生まれ。19歳だった1968年に東京都内のホテルで警備員を射殺、その後京都などでも3人を射殺し、90年に死刑が確定。一審で死刑判決が出たが、二審は劣悪だった家庭環境などを酌量の理由に無期懲役に。二審判決を破棄して差し戻した最高裁が示した9項目(被害者の数や残虐性など)の死刑適用の基準は、「永山基準」として知られる。1997年8月1日に東京拘置所で死刑を執行された。

*4 『ショアー』

第1部154分、第2部120分、第3部146分、第4部147分、全篇9時間27分にわたる、クロード・ランズマン監督のホロコースト(ナチスによるユダヤ人の大量虐殺)を問うドキュメンタリー映画。3年半かけて350時間もの聞き取りを行ったランズマンの代表作。

*5 『ムーンライト』

村川との対話とピアノの発表会の形式をとった本作の主人公は、ベートーベンの「月光」に惹かれてピアノを始めた、京都に暮らす70代の男性。質問に導かれ、音楽との出会い、20歳から今日まで続く目の病とのつきあいを始めとする人生の断片が浮かび上がってくるなか、さまざまな世代のピアノ演奏者たちが登場、彼の記憶を彩る曲を演奏する。そして、最後に中島本人による「月光」が披露される。

『ムーンライト』

(2018年12月/京都市西文化会館ウエスティ)

撮影:前谷開

*6 『Pamilya(パミリヤ)』

フィリピンから来た特別養護老人ホームで介護士として働く女性が実際に出演し、彼女が働く福祉施設の日常が淡々と舞台上で再現される舞台作品。そこに立ち会う観客は、自分に近しい身内の人々や、もしかしたらあり得るかもしれない自らの姿に思いを巡らせることになる。「Pamilya(パミリヤ)」はタガログ語で「家族」を意味する。

『Pamilya』

(2020年2月/パピオビールーム大練習室)

撮影:富永亜紀子

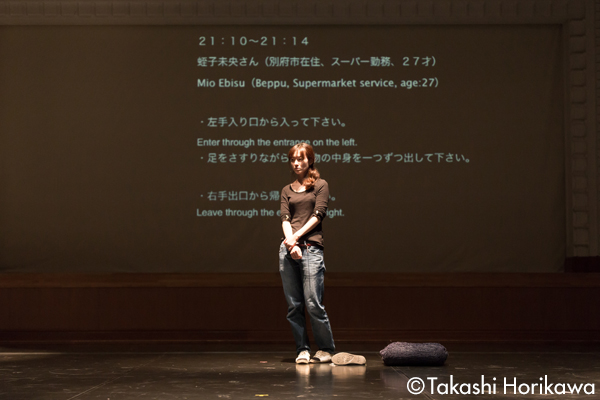

(2011年11月/シアターグリーン)

撮影:富田了平

(2012年9月/東京国立近代美術館 企画展ギャラリー)

撮影:前澤秀登

『ツァイトゲーバー』

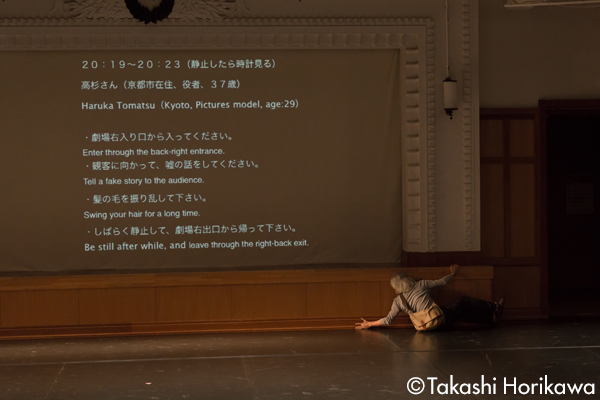

『エヴェレットゴーストラインズ』

(2014年10月/京都芸術センター 講堂)

撮影:堀川高志

『Fools speak while wise men listen』

(2017年3月/アトリエ劇研)

この記事に関連するタグ