演劇との出会い

- やなぎさんご自身の、最も古い演劇体験は宝塚歌劇だそうですね。

-

母と祖母が宝塚歌劇団のファンで、毎月、幼い私を連れて大劇場に観劇に行っていました。そのうち、私を歌劇団に入れようという身の程知らずの野心を抱いて、9歳ごろから日本舞踊や歌、ダンスなどの習いごとに行かせはじめたんです。私はそういうものが苦手で、それが彼女たちを大変に失望させたわけです(笑)。私の家は父親の支配が強く、阪急電車の終点にある温泉地の少女歌劇「夢のタカラヅカ」は、明らかに母たちの逃避場所だった。だけど、私はそれが何の解決になるのだろうと冷ややかに見ていましたね。

- その後の劇場体験は?

-

最初に自分のお金でチケットを買ったのは、京都市立芸術大学に入学してすぐ、下鴨神社で上演されていた唐十郎さんの紅テントでの公演です。

- 宝塚からテント芝居へ! 飛躍してますね(笑)。

- どうして行こうと思ったのか、自分でもわからないのですが。京都で一人暮らしを始めて、大学でポスターを見て「行かなくちゃ!」と。ポスターデザインは横尾忠則か丸尾末広だったと思いますが、元々そうした耽美的なものが好きだったんです。高校生の時から寺山修司もずいぶん読んでいました。

- 実際に行ってみてどうでしたか。

- 糺の森(ただすのもり)で迷いながら行くと、森の奥に赤い灯りがあって…おそるおそるテントに入ると人がうごめいていて。わけがわからなかった(笑)。ただ、忘れられないですね。だってその時の演目が「少女仮面」だったんですよ。宝塚ファンの少女たちが満州まで春日野八千代を追いかける。テントの外から続々と「少女たち」が歌いながら入ってくる。そして防空頭巾の中の仮面の異形をさらす。そしてラストには「屋台崩し」で密室が崩壊するのですから、ドンピシャでツボにハマったわけです。

- それほど強烈な体験だったのなら、「演劇」をやろうと思わなかったのですか。当時、京都市立芸大ではダムタイプの活動が始まっていたと思いますが。

-

東京にいたら、唐さんを訪ねていくということもあったかもしれませんが、京都でしたしね。ダムタイプは観ていましたが、彼らの洗練された表現ではなく、唐さんのような過剰なものに惹かれました。

工芸から写真へ。現代美術家としての活動

- 大学では工芸専攻で、ファイバーアートを手掛けられていました。

-

最初は伝統工芸をやっていて、型染めやろうけつ染で、着物や屏風をつくっていました。

- 在学中にファイバーアートの個展を開かれていますが、非常に演劇的な要素が強いものでしたね。

- そうですね。初めての個展は、部屋の中に赤い布地を張り巡らせるもので、その頃、自分の身体が拡張したような作品を作っていた。密教寺院を見にチベットに滞在したりもしてましたね。でも今から思うと「紅テント」だったのかも(笑)。唐さんの影響が知らず知らずのうちに出ていたのかもしれません。

- 卒業後の1993年に、生身の女性がエレベーターガールに扮し、ギャラリーに居続けるという作品『The White Casket』を発表されます。

-

卒業後はアトリエもゼミもなくなってしまったし、どうしようか考えあぐねていました。しばらく作品は制作せず、非常勤講師として働いていて、通勤でデパートの前を通っていたんです。すると、開店と閉店時に制服に身を包んだ女性がいっせいにお辞儀をしている。社会に対して演技を続ける彼女たちに、身の置き所がなく孤立している自分が重なった。儀式的な言葉と動作だけでロボットのようにふるまわざるを得ない女性たちの存在に興味がわき、それを作品化しました。

- あの作品は、アート界ではフェミニズムやジェンダー、記号性や匿名性などの側面から語られました。演劇のパフォーマンスではなく、インスタレーションとして捉えられ、評価されていたと思います。それでも工芸からパフォーマンス的なものへの飛躍は唐突に感じられます。寺山修司などの影響があったのでしょうか。

- それはないですね。街頭劇も知らなかったし。唐突なようですが、私にとっては必然でした。

- 翌年には、兵庫県立近代美術館(現・兵庫県立美術館)の『アートナウ‘94・啓示と持続」展で、エレベーターガール風の案内嬢を展示場内に配置する作品を出展されます。

- その時、初めて案内嬢が喋ったんです。まるで現代美術館をガイドが観光案内するように、学芸員が書いた難しい解説を読む。それを、だんだんアレンジし、簡略な観光案内の言葉にした台詞を書きました。もう完全にパフォーマンスですよね。でも、それ以上、演劇の方には行けなかったですね。

- なぜですか。

- 生身の人間は、当然ですが完全に思い通りにはならない。とにかく考えもしなかったトラブルが次々に発生する。私自身が工芸出身ということも大きかったでしょうが、「なんだこのイレギュラーの塊は!?」と臆してしまった。このまま生身の人間でやるのは無理だと思って、彼女たちを撮影して合成写真をつくるという方向に行きました。自分がコントロールできるものに戻ったわけです。

- 2000年に『My Grandmothers』シリーズが始まります。これは、モデルとなる若い女性たちに「50年後の自分」を想像してもらい、それを具現化して写真に撮るという作品でした。このシリーズでは、やなぎさんが女性たちからイメージを聞き取りながら一緒にストーリーを考え、場面設定を行い、背景や衣裳をつくり、場合によっては海外ロケまで行っています。そのプロセスは演劇に限りなく近いように思います。

-

どちらかというと、映画のラストシーンみたいな感じですね。特殊メイクやCGで徹底的に作り込んで、モデルと考えたすべてのストーリーが映り込んでいる1枚の写真にする。そういう意味ではとても工芸的な作品で、演劇をやりはじめて特にそう思うようになりました。

- あのシリーズを写真に定着しないで、つくるプロセスをパフォーマンスにしたいという気持ちはなかったのですか。

-

その“間”を作品化すれば演劇になったかもしれないと思いますが、当時はプロセスじゃなくて結果を見せたかった。『My Grandmothers』は、おもしろいメイキングの映像が残っていますが、あくまで記録映像です。

- 2009年にヴェネツィア・ビエンナーレで発表した『Windswept Women』は、高さ4メートルもある巨大な女性の肖像写真で、5人の女性が風に立ち向かって荒ぶる姿を表現していました。“老少女劇団”というサブタイトルが付いているほどで、演劇に移られることを予言するような内容でした。

-

すべての予告になってしまいましたね。

近代美術館から始まった演劇活動

- いよいよ、演劇のことについてお話をうかがいます。京都芸術センターで定期的に開催されている「明倫茶会」はさまざまな領域の表現者が席主になって内容を自由に企画するものです。2010年3月にはやなぎさんが席主をつとめた「桜守の茶会」が開かれましたが、とても演劇的な演出でした。

- この時、初めて脚本を書きました。招待客には知らせずに、客の中に俳優を5人仕込んで、いろんな京都人に扮して「いけず」(意地悪)合戦をするというストーリー。本物のお客さんが参戦しても大丈夫なように、シミュレーションした台詞も準備していたんです。最後まで芝居だとわからないお客さんもいて、とても盛り上がりました。

- 僕も茶会に参加していましたが、あの時にやなぎさんのスクリプトを書く人としての才能に感服しました。そしてその年の11月には、東京で開催されたフェスティバル/トーキョーで、本物のおばあちゃんたちがカフェのメイドに扮する『カフェ・ロッテンマイヤー』を企画されます。カフェの営業ばかりでなく、短いながら演劇公演も行いましたね。

- 楽しかったですが、大変でした。お年寄りは自由ですからね(笑)、演技などというものを軽々と超越してしまう。だって何かを表現するための媒体ではなく、彼ら自身が本物なんだから。でも、シニア劇団は私の夢のひとつになりました。

- 明倫茶会、カフェ・ロッテンマイヤーを前哨戦に、2011年7月から『1924三部作』で本格的な演劇への挑戦を始められます。第1部『Tokyo-Berlin』の初演は京都国立近代美術館。この時は、1924年に開場した日本初の新劇の常設劇場、築地小劇場をテーマにしています。

-

演劇は、いつかはやりたいと思い続けていました。それに、現代美術に身を置いていながらずっと持って来た違和感があって。私はホワイトキューブの空間はとても美しいと思うし好きなのですが、最終的にあの白い箱と一体化できないんですよ。身体的な違和感です。

ただ演劇をやりたいといっても、何のキャリアもないし、劇場にツテもない。そこで京都国立近代美術館の学芸課長だった河本信治さんに相談したところ、「美術館で試しに何かやってみますか」と1年分の展覧会予定を見せてくれました。すると、偶然、竹久夢二やモホイ=ナジなど1920年代に関する企画が多かったんです。じゃあ『モホイ=ナジ展』の展示会場も使って、20年代をテーマにした作品をつくろうと思いました。調べてみると、24年は日本の演劇史で非常に重要な築地小劇場が出来た年だった。前年に関東大震災があり、世界的にはレーニンが死んだり、フランスでシュルレアリスム宣言が出されたり、“イズム”が盛り上がっている時代。日本がある方向に舵を切った大きな節目の年だったんです。 - 1920年代というテーマが偶然の出会いだったというのは驚きです。それにしても、やなぎさんは、築地小劇場や、その創立者である土方与志、美術家の村山知義ら、実在の場所や人物を綿密にリサーチしていますね。

-

きっと私は生真面目で勉強熱心なんですよ(笑)。長所でもあり短所でもありますね。築地小劇場についてまず知りたいと思ってしまう。美術でいえば、岡倉天心とフェノロサが明治時代に「日本美術」という概念自体をつくったという歴史の延長線上に私たちはいますが、演劇の近代化とはどうなのか。

明治以降、美術や音楽などは国がバックアップして方向性を決めてきたところがありますが、演劇は民間の人たちの血の滲むような努力で発展してきた。しかも、舞台そのものは複製できないものだから、モスクワ芸術劇場に行って、観て、聞き取って、日本に帰ってすぐ上演する。そんな伝言ゲームのようなことを繰り返していたわけですよね。これは、やはり知っておかないといけないと思った。それで築地小劇場のこけら落としになった演目『海戦』をぜひやりたくなった。それは、私が演劇の門外漢だから、知らないからこそできたテーマだったと思います。

演劇の発展って父殺しなんですね。築地小劇場が取り扱い注意だなんて想像もしていなかったので。 - 門外漢が築地小劇場を取り上げることに反発はありませんでしたか。

- ある人から「築地小劇場の歴史に触れることは、人の生き死にを扱うこと」と言われました。また、『海戦』のゲネプロを観に演出家の蜷川幸雄さんが来てくださったのですが、観終わられた後、私のところに来られて「僕たちの世代にはこれはできない。歴史に改めて興味を持った」とおっしゃってくださった。それを聞いて、演劇の歴史の在り方にさらに興味を持ちましたね。

- 演劇と美術それぞれの、歴史についてのアプローチの違いをどう思いましたか。

-

真逆と言えるかもしれません。基本的に現代美術の人間は、マルセル・デュシャンを否定しませんから。現代美術は、何でも取り込みながら、肥大化していく。「前の世代を倒せ!」なんてダサいと思っているでしょうね。特に若い世代は歴史から断ち切られ、個人の概念しか必要としていないように見えます。私は美術のその自由さが恐ろしいですけどね。父(上の世代)を殺すという、演劇の中でも、前近代的な世代送りを保ち続けている部分に親密感を持つひとつの理由かもしれません。

- 演劇は父殺しによって次々と新しい表現を生み出したかもしれませんが、一方でいろいろな可能性を取りこぼしてきたように思います。築地小劇場やMAVOやパノラマ館など、近代日本の芸術文化史に取材する作家は、特に最近では、やなぎさんしかいないかもしれない。若い世代は自分の日常以外に興味がないように見えるほどです。

-

古臭いのでしょうね。美術だって大正期の作品はそんなに人気があるわけではない。それに歴史より自分の経験を重視するのは若さの特権ですから、それはそれで良いと思います。

演劇の歴史って妄想の歴史だと思うのです。ギリシャ演劇のスクリプトは残っていますが、演出は残っていない。だから、想像で補うしかない。想像が積み重なって演劇史がつくられているとしたら、それは妄想というか、人がつくった歴史だと思うんです。

それに対して美術は、幸か不幸か作品という物が残ってしまう。もちろん失われた作品の方が多いのでしょうが、現在まで残った作品で歴史を組み立てようとするので、歴然としたものがあります。そして美術館というものが一応機能していて、千年後まで作品を残そうとしている。でも劇場は常に生ものです。その違いは大きい。

近代化とは何か?

- 新作の『ゼロ・アワー〜東京ローズ最後のテープ』は、第二次世界大戦中に日本軍が太平洋上の米軍兵士に向けてラジオ短波で流していたプロパガンダ放送を題材にしています。そこに登場する女性アナウンサーの“声”を、米兵たちは「東京ローズ」と名付けて愛聴していました。

-

1943年から45年まで日系アメリカ人が集められたラジオ・トウキョウという放送局から、米兵たちが乗っている南太平洋上の軍艦へ、密室から密室へラジオを通して“声”が届いたという至福の時間があった。だけど最終的には、東京ローズはプロパガンダ・アナウンスを行った戦犯として断罪される。戦後の国情が絡まってそうなってしまうのですが、あの時に“声”が届けた至福の時間は本当にあったと思うんです。

それを再現できるのは演劇しかありません。東京ローズの録音は残っていますが、アーカイブとしてレッテルが貼られてしまったものでしかない。あの時代の、その瞬間の“声”がどんなものだったのか、その時間がどんなものだったのかを人間の想像力・創造力でもって舞台の上で表現する。これは、やっぱり何物にも代えがたいものだなと思うんですね。

実際には、当時の日系アメリカ人アナウンサーたちは原稿を読まされていた、喋らされていたわけで、自分たちの意志で喋る言葉はなかった。ひとつの翻訳機械みたいなものとして扱われていたわけです。多分、古今東西いろんなところで、いろんなマイノリティの人たちが同じような扱いをされているので、東京ローズはそういう意味で普遍的なテーマでもあると思います。 - ネタバレになってしまうのであまり詳しく言えませんが、東京ローズの声を生み出すのに、ドイツから輸入した最新の録音機器と音響技師が重要な役割を果たします。また、舞台上で実際に使う東京ローズの声を、音楽家のフォルマント兄弟が制作しています。

-

東京ローズは本当に存在したのか? 東京ローズは発信者とリスナーが通じあったときに生まれた虚像ではないか、という発想でスクリプトを書きました。その時に録音された声(複製された声)が重要な要素として出てきたんです。写真もそうですが、私にとって美術でも演劇でも複製芸術というものが重要なテーマになっています。今回は、東京ローズの声をフォルマント兄弟に制作してもらいました。彼らは通常は人間の声をゼロから合成するアーティストですが、そこまではできなかったので俳優の声をもとにして。日本人が感じるセクシーとアメリカ兵が感じるセクシーは違うとか、さんざん議論したので、結構大変でした。

- 録音されている東京ローズの声に近づけたのですか。

- いえ、誰にも似ていません。プロパガンダ・アナウンスというのは戦犯になるので、匿名性が非常に強い。だから東京ローズも実際には5〜6人いたと言われています。声も訛りも一人ひとり全然違うけれども、ラジオで聞いているのではっきりと区別がつかなくて、どんどん妄想が膨らみ、東京ローズというひとりの女性を作り上げてしまった。戦後、みんなその憧れの女性に会いたくて探すという、不思議な現象が起こったわけです。

- やなぎさんは、『1924三部作』『ゼロ・アワー』をはじめ、1920年代、40年代という日本の近代化における節目の時期を取り上げていらっしゃる。アーティストとして、近代化をどう捉えるかという問題に挑戦しているように見えますね。

-

私は、演劇をやることによって、近代化というものを理解しようとしているところがあります。私も含めて今の美術家は「芸術のための芸術」と気軽に口にしますが、それが言えるようになるために、どれほどの芸術家が命を捧げ、礎を築いてきたのか。1920年代に「芸術は政治思想とは関係ない、芸術は芸術のためにあるんだ」ということをヨーロッパの芸術家が口にしたのは、そう言わなければ芸術が生き延びられなかったからです。芸術を志す者は歴史的な経緯があってそういう思想が生まれたということを想像できているのか? 日本ではヨーロッパから油絵などの技法が輸入されたときに、そうした思想が伴っていなかったのではないかという思いがあります。じゃあ、演劇はどうだったのか? それを知ることによって、美術が逆照射されるかもしれないとも思っています。

演劇的言語と日常的言語

- 演劇で使う言葉についてはどのように考えていますか。現在、日本の小劇場では現代口語演劇が主流になっていて、やなぎさんが刺激を受けた唐十郎のような詩的・劇的言語で作品を発表している作家はほとんどいません。

-

唐さんは、格調高いことを言ったかと思ったら次の瞬間に下世話なことを言ったり、科学的な台詞の次にまったく辻褄が合わない台詞が来たりしますからね。 私は、写真作品でも、「日常がテーマのご近所写真」にはいっさい興味がないんです。ましてや、演劇という面倒な手法を使ってまで、「低体温を表現する」というのは「どこにも行けない絶望」を見せられているみたいに感じます。しかし実際には、新しいことをやりたい、ここではないどこかへ行きたいという期待をして作っているのでしょう。

泥の中に花を咲かせる、汚い路地の向こうに蒼い海を見せる、貧しかった日本の中にあった激しい渇望のほうに私は親和感がある。そんな絶望と希望のコントラストは、またきっと蘇りますよ。

- 唐十郎自身が役者なので、あの言葉やリズムは彼の身体感覚から出てくるものなのでしょう。やなぎさんの場合は、ご自身が舞台に立って喋ることはないですよね。

-

ないですね。唐さんは自分の言葉で呼吸しながら書いたけど、ベケットのように小説家として出発した人もいます。いろんなパターンがあると思うのですが、私自身は正直まだまだ手探り中ですね。俳優が発語するのは想像して書いていますが、自分の劇団を持っているわけではないのですぐに試せるわけではない。

- テキストはどのような書き方をされているのですか。俳優がいないので当て書きではないと思いますが…。

-

ひとりの作業なので、俳優はまったく介在していません。

たとえば明治から昭和初期に一世を風靡したパノラマ館(円形の建物の内壁にリアルな風景を描いた見世物施設)をモチーフにした『パノラマ』について言うと、これは萩原朔太郎の短編小説『日清戦争異聞(原田重吉の夢)』から想を得ていて彼も登場します。それでまず、パノラマ館や朔太郎に関する本を読み尽くし、そうして彼が言ったであろう言葉を想像しながら書きました。

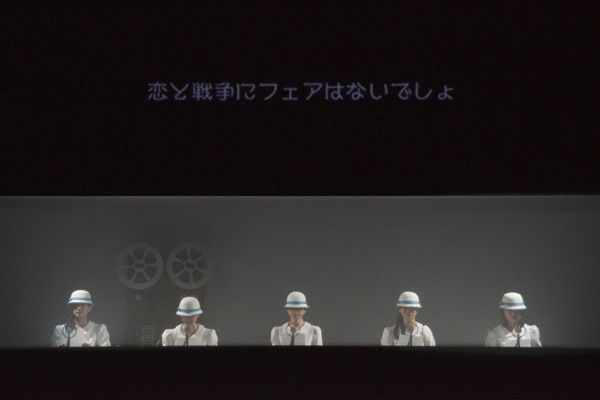

『パノラマ』でも『ゼロ・アワー』でも、演出家として俳優の発語や身体性に関して役者任せのところがあって、まだ生身がコントロールできない。「俳優に興味がないのか?」とも言われますが、決してそうではないので、今後は劇団をつくることも含めて考えていきたいと思っています。 - やなぎさんの演劇では、案内嬢がコロス、語り部として非常に重要な役割を果たしています。案内嬢という1つの装置、メディア、媒体、イタコ…いろいろな言い方ができますが、そういう存在が間に入ることによって、役者が背負ってきた舞台と客席との関係性に、別の回路が開く気がします。美術館での案内嬢のパフォーマンスでも、作品と鑑賞者の間で出来上ってしまっていた関係性を、その間に割って入ることによって揺さぶったり、壊したり、リセットしたり、ちょっとずらしたりする。そこに新たな空間が創出される。そういった役割を担っているように思います。

-

その通りです。案内嬢の姿は近代的ですが、中身は浮世比丘尼(うきよびくに)のようなもので、講談師みたいな前近代的な語りもできればアナウンサーのような話し方もできる、何かに付属するしかないメディアなんです。

『1924』の第1部を美術館でやったときは、彼女たちがすごく懇切丁寧にマルセル・デュシャンの作品を説明するのですが、いきなり見世物小屋口上になったりする。それによって、デュシャンが綺麗に展示してあるホワイトキューブの近代美術館とは一体何か? と彼女たちが問いかけているわけです。日本の明治時代には、おそらく油絵は見せ物だったのではないか。口上師がいて説明しているのが日本の最初の美術館だったに違いない。そもそもニューメディア、つまり写真もラジオも蓄音機も、最初は怪しげな、見世物小屋のにおいがしたと思うんです。ニューメディアが発生するところには必ず演劇の要素があったはずです。そういう揺らぎの部分を思い起こさせたいと思いました。

パノラマ館も同じで、これは美術なのか? 見世物なのか? それともただのエンターテインメントなのか? アミューズメントパークなのか? よくわからない、昏い産屋のような建物がそこにあった。1920年代から1940年代の20年間の隙間だけ存在して、映画に取って替わられて日本から消えていった。そういう存在と向き合うことで、日本の近代化が何だったのかがわかってくるような気がするのです。

今まで写真という近代化によって生まれた複製メディアを手がけてきたので、美術から演劇を照射することができるかもしれない。それは演劇から美術を照射するということにもつながってくるはずです。

今後の展開

- 以前、やなぎさんはある対談で「終点(エンドポイント)は怖い」と言われていました。演劇はどうでしょうか。

-

私が演劇を好きなのは、多分エンドポイントが無いからだと思います。

演劇って大体悲劇じゃないですか。どうして演劇は、あんなに身も蓋もない悲惨な終わり方をするんだろうと疑問に思った時期もありましたが、それで大丈夫なんです。だって、どれだけ悲惨な結末であっても、悲劇が悲劇のままで終わらないで、みんなが全力で悲劇をやって厄払いして、ポジティブな方向にエネルギー変換しているんだと思います。つまり、演劇の時間は真っ直ぐではなくて、エンドポイントがなく、それこそ永久に回り続けているのではないでしょうか。 - ありがとうございました。今後の活動について教えてください。

-

来年は半野外、または野外公演の年になりそうです。

近々、中上健次をやりたいですね。ベケットと真逆かもしれませんが、エンドポイントのない世界です。

『ゼロ・アワー』はホワイトキューブのような美しい舞台セットでしたが、次は泥臭い演劇をやりたい。中上健次の「トレーラーで移動する路地」の世界をデコトラに乗せて、熊野から出発して東北を周り皇居まで移動する。路地で生まれるものすべてを最初に抱き上げるオリュウノオバも出てきたりして。中上健次は、路地というディープなローカリズムと世界の知性が交流するグローバリズムが円環としてつながっている作家だったと思います。そこがとても魅力的ですね。

同時に、先ほど言った複製芸術、ニューメディアの生成と演劇の関係をテーマに、連作としてやり続けたいと思っています。たとえば、印刷というメディアが生まれる前は、演劇のすべての台詞は口伝で伝えられていた。では、戯曲が印刷物として刷れるようになった時、何が変わったのか? それまでは声だけでやっていたことを、文字に移し替えてみんなで共有しようとした時、恐らく演劇の形態も変わってきたと思うんです。

今、パリの最古のリトグラフ工房に興味があって調べています。リトグラフを発明したアロイス・ゼネフェルダーは劇作家だった。お金がないので自分が書いた戯曲を複製するために考え出したのがリトグラフなんです。それでどんどん戯曲が刷れるようになり、その後は楽譜を刷って、アートとしての活用は副産物だったんです。

複製芸術作品と演劇作品の伴走をやってみたいですね。