- 岸田戯曲賞受賞、そしてニブロール結成15周年、おめでとうございます。矢内原さんは17才からダンスを始めたということですが、そのきっかけからお聞かせください。

-

私は愛媛の出身で、今治南高校でマンガ研究会や将棋クラブ、自然体験クラブなどの文化部には所属していましたが、いわゆる帰宅部です。2つ違いの姉がダンス部のキャプテンを務めていたのですが、卒業してしまうと廃部になりそうな状態でした。それで、高校2年の夏休みに『コーラスライン』の映像を毎日見せられて、「美邦はダンスが好きなんだよ」と乗せられて、入部したのがきっかけです。

ひとりではどうしようもないので同級生を言いくるめて部活を始めた時に、タイミングよくダンスの先生が赴任してきた。その先生がまた熱血で、ダンス経験の全くない私たちに毎日バーレッスンをさせるんです。愛媛県はダンスが盛んで、創作ダンスの高等学校新人大会があるのですが、正岡子規をテーマにみんなで創作した作品で優勝しちゃった。それで、先生がますますスパルタになって、3年生の時には人と鬼が出会う童話を基にした私の振付作品『ヒトオニ』で全国高校ダンスコンクールのNHK賞を受賞しました。

大学の進路では、絵も習っていたので美術系かダンス系かで悩みました。ちょうど大阪体育大学体育学科に舞踊専攻が新設されたこともあり、体育は苦手だったのですが、そこに進学しました。ところが、受験生は多かったはずなのに入学したら学生が2人しかいなかった。そこからまたスパルタですよ(笑)。授業ではバレエやモダンダンス、ジャズダンス、コンポジションクラスに加えて、アメリカから教えに来ていたベティ・ジョーンズにリモンテクニックを、ルース・ソロモンにダンステラピーを学びました。ダンス部にも所属していたので、本当に朝から晩までダンス漬けの日々でした。

3年生の時には、交換留学生としてノースカロライナ州のデューク大学舞踊学科やハワイ大学やADF(アメリカン・ダンス・フェスティバル)にも行きました。大学院で民族舞踊学をやりたいと思ってブラジルに研修留学したこともありますが、治安が悪い時期で思うようにいかなかったこともあり、心機一転、映像学校に1年間通いました。 - ダンスまっしぐらという感じだったのに、どういう心境の変化だったのですか?

-

ダンスでは将来に不安があって、大学の先生に勧められた教師には向いていないと思ったし。元々映画は好きだったのですが、ある時、情報誌を見ていたら「1年行けばプロフェッショナルになれる」という映像学校の広告が目に入り、それだったら映像でお金を稼いで、ダンスはその次にやればいいやと安易に思い入学しました。

卒業して、紹介してもらったテレビ局の報道部で仕事をするようになったのですが、当時は阪神淡路大震災やオウムの事件など大きな出来事が続いて忙しくてもちろんダンスなんかできない。それはそれで面白かったのですが、ある時、時給換算してみたら120円ぐらいで、こんなことをしていてはいかん!と。報道ではなくてドラマがやりたいとか、ドラマじゃなくて映画がやりたいとか、いろいろな理由をつけて辞める算段をしたのですが、それならとそこに紹介していただき、本当にご迷惑をおかけしました。最後にダンスがやりたいと言って本当に辞めたときには、大丈夫か?と心配されましたね。

それで、神奈川芸術文化財団が97年に発足したASK(Arts Studio of Kanagawa:かながわ舞台芸術工房)に入りました。ASKのメンバーには、ダンスシアタールーデンス主宰の岩淵多喜子さんやダムタイプの平井優子さんなどもいました。当時は、世界の著名なダンスカンパニー、フォーサイスやローザス、ヴッパタール舞踊団などの振付家や日本人ダンサーが講師として招かれていて、ヨーロッパで何が起きているのかを知ることができた。また、作品を創った時に、ローザスの池田扶美代さんに褒めていただいたのがすごく励みになりました。

同時期に、映像学校から実践としてクリエーター科の卒業生で自主映画を製作したら、という話があった。小額の予算で映画を撮るより、私がダンスをやっていたので映像とダンスで構成する舞台がいいんじゃないかというのがきっかけで、ニブロールの活動が始まりました。旗揚げ公演は、1997年に中野あくとれで上演した『パルス』です。オリジナルメンバーは映像学校の同級生でした。今残っているのは、映像の高橋啓祐だけです。みんな舞台経験はなく、3日間の公演なのに初日に作品が間に合わなくてお客さんに帰ってもらったり、途中で舞台を止めてやり直しますと言ったり、本当にメチャクチャでした。

カンパニーの名称は、祖母が“ラ行”を入れるといいよと言うので、みんなでラ行の入った名前を出し合って「ニブロール」に決めました。太宰治や芥川龍之介が愛用していた薬の名前だったのですが、その薬を飲まなくても私たちの舞台を見に来てくれればエキサイトするよ、という感じでいいんじゃないかと。 - ニブロールが活動を始めた90年代後半は、若い人たちが自分の身体に向き合ったそれぞれのコンテンポラリーダンスにどんどんチャレンジし始めた頃で、ダンス専門の小スペースが主催するショーケースなどが活動の受け皿になっていました。初期のニブロールもそうしたカンパニーでしたが、1998年に発表した2作目『林ん家に行こう』、続いて発表した『東京第一市営プール』『駐車禁止』で徐々に頭角を現してきました。この頃の作品はどのような思いでつくっていたのですか?

-

ASKのメンバーは海外に行った人が多かったのですが、私は、日本から今住んでいる東京という街から、世界に向けて自分たちのダンスを発信したいと強く思っていました。しかし、自分も含めて他のダンサーたちも圧倒的なテクニックを持っているわけではないし、テクニックに負けない表現とは何かを考え、いまある東京の日常を切り取った作品で勝負しようと思ってこの3作品をつくりました。

1998年にセッションハウスで初演した『林ん家に行こう』では、東京という街、そこに住む自分たちと同じような世代の人たちのリアルな姿を伝えたかった。それで、街を俯瞰した風景の映像をふんだんに入れて、街を歩き回ること自体をダンスにしました。

1999年に発表した『東京第一市営プール』では、そこからもっと踏み込んで、いまの自分たちの立場を表現するようなものを創りたかった。東京都は都なので「市営」はありません。でも、私をはじめニブロールのメンバーが育ったのはコンビニやマクドナルドと並んで銀座商店街があるような地方都市。つまり大都市・東京に付随するような地方都市で育ってきた私たちという意味で、「東京第一市営プール」というタイトルを付けました。何が起きても安全な浅いプールの中でただ足をバシャバシャしているだけの自分たちの存在を伝えたかったので、舞台装置の回りに水をいっぱい仕込んだ。その水は必ずコップの中にキャッチされる…。その水が溢れる前に公演を終わらせるという演出をしました。

2000年に発表した『駐車禁止』では、初めてダンス経験のない俳優たちと作品を創りました。さまざまな身体的特徴を持つ人たちを選んで、都市にいる普通の人々を描きたいと思いました。それと、踊ることにしか興味のないダンサーが少し嫌になって、タタキも一緒にするみたいな、一緒にものづくりをするモティベーションのあるメンバーで作品が創りたかった。この頃、祖父が亡くなったこともあって、「人が土に還っていく」ということをいろいろと考えていました。アスファルトの道路に囲まれた都市の中でも、死者が埋められた土の上で私たちは生きているということを伝えたいと思いました。フラフープを振り回している人や、人を小突きながら「大丈夫?」と声をかけたりする人が登場しますが、あのムーブメントは街の風景そのものをダンスに落とし込んでいく作業の過程から生まれました。 - ニブロールの作品では、そうした日常の身振りがスピードと暴力性を伴ってよく出てきます。

-

私はコンテンポラリーダンスができるであろう、新しい表現をずっと探し続けていますが、そういう視点で都市の日常を見ると、人が人に対してどのくらい酷いかが見えてくる。極端な優しさが人を追い詰めるとか、人が人に影響を与えるということがどれほど暴力的なことかが見えてくる。そういう側面が東京という都市にはあるんじゃないかと、皆で話し合ったことを覚えています。都市の速度というのがあって、同じ速度で生きてないと取り残されるというか、破壊される感じが大都市・東京にはあると、今でも思います。

ちなみに、これらの作品を発表した頃は、デジタル技術が急速に発展し、パソコンで簡単にアニメーションや音楽がつくれるようになった。プロジェクターの性能も格段にアップしたことで、『駐車禁止』ではビジュアル構成を初めて意識して創りましたが、その後の作品にも繋がりました。 - 結成2年後に「アヴィニョン・フェスティバルOFF」に参加されていますが、当初から世界を視野に入れていたのですか? 初めての海外公演で、観客の反応はいかがでしたか?

-

弟の充志が「ダンスと言えばフランスでしょ」みたいなことを言い出して。調べてみると、アヴィニヨン・フェスティバルOFFはフリンジなので招聘されなくても参加できるらしいことがわかった。それで、一番小さい劇場のテアトル・ドゥ・プリエに問い合わせたら、そんなに遠い所から来るんだったら深夜12〜1時なら1カ月間タダでやらせてあげると。幸いにも、東京都歴史文化財団の助成が得られたので、『林ん家に行こう』を上演しました。観客の多くは日本に対して古典的なイメージを抱いていて、そういう中で「君たちもハンバーガーを食べているんだね」という感想をもらった。日本の今を私たちのダンスを通して感じてくれたんだと思いました。観客は最初3人しかいなかったのですが、段々増えていったので手応えを感じましたし、本当に鍛えられました。

ドゥ・プリエでは新聞社賞を受賞したので、翌年も国際交流基金に助成していただいて『東京第一〜』を1カ月。3年目は東京都主催の千年文化芸術祭の副賞がアヴィニヨン・フェスティバルOFFへの招待だったので、『駐車禁止』を約3週間上演しました。

長期公演の間にいろいろな作品を一気に見ました。ヤン・ファーブル、ジョセフ・ナジ、ピナ・バウシュ…そういう舞台を通じて、ニブロールのメンバーがみんな身体の可能性を実感して、「よし、身体をやるぞ!」とエンジンが掛かった。2001年に、『駐車禁止』がドゥ・セーヌ・サン・ドニ・ナショナル協議員賞を受賞したことで、「これもダンスだ」と認めてもらえるようになりました。サンフランシスコButohフェスティバルでは「新しい舞踏」と紹介され、その後ドイツのカンプナーゲル・ダンスフェスティバル、ポートランドのダンスフェスティバルなどの招聘で海外ツアーを行いました。 - 翌2002年からパークタワーホールの「ネクスト・ダンスフェスティバル」から委嘱され、3年間新作をつくることになりました。ここで発表した『COFFEE』『NOTEs(ノート)』『Dry Flower』では、観客に何を伝えようとしたのですか?

-

私たちはそれまで小さなスペースで発表する“小箱集団”と言われていたので、パークタワーホールの大きな空間でやることになり結構プレッシャーを感じていて、ともかく全力でぶつかっていこうと思いました。その頃は東京の街というコンセプトから離れて、私たちを取り巻く「境界線」に関心が移っていた。『COFFEE』では、ニブロールメンバーが20代後半から30代前半になって、節目になるような出来事もたくさんありましたし、大人になる曖昧な境界線を、コーヒーを飲み始めた時期に重ね合わせて表現しました。この頃から、いい作品を創ってダンスの可能性を一人でも多くの人に知ってもらいたいという意識がはっきりしてきて。オリジナルメンバーのアイデアを実現するためのテクニックが足りないところは、他の人の力を借りて補っていくということもできるようになり、楽曲提供ではじめてスカンクに参加してもらいました。

2003年の『NOTEs』は、初めての国際的なコラボレーションでした。ペンシルバニア・カウンシルから、ピッツバーグで有名なアタック・シアターを日本のグループと公演させたいという要望があり、ニブロールが2カ月ほどピッツバーグに滞在して共同創作しました。前作から話し合ってきたテーマだったのですが、平和を実感することもなく何のアクションもせずに生きている私たちにとって、境界線でもある憲法9条について考えてみたいと思いました。憲法9条をモチーフにした衣装を使い、かつて戦争をした日本とアメリカという異なるバックボーンを持つ身体が一緒に舞台に存在するのですが、創作過程で互いの歴史認識がぶつかってしまった。身体や音楽の捉え方も共通点が見いだせないまま、アメリカ7都市をツアーしました。消化不良だったので、日本人ダンサーだけの別バージョン『NO-TO』をつくって、越後妻有アートトリエンナーレで上演しました。

2004年の『Dry Flower』は、美しい形を追い求めて、一瞬に消えていくという美の境界、ダンスの境界について表現したいと思いました。「ニブロールはダンスじゃない」と言われ続けていたので、踊る身体やダンスのムーブメントを意識して見せようとつくった作品です。この作品を終えて、ニブロールの活動は2004年から1年間休止しました。私がアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のフェローでニューヨークに長期滞在したためです。

2005年から再開して『no direction』(2007年)、『ロミオ OR ジュリエット』(2008年)、『THIS IS WEATHER NEWS』(2010年)を発表しました。この頃の作品は大掛かりなプロダクションでより多くの観客に見てもらうことが先行していて、新しいダンスを模索する本来のニブロールらしさとは別の意識が働いていたと思っています。

みんなの方向性も少しずつ違ってきていて、ニブロールは、いま分岐点に差しかかっていると感じています。これまではマルチメディアを押し出していましたが、やっぱり身体を外してニブロールを語ることはできない。『THIS IS WEATHER〜』が終わってから、メンバーが替わって美術はカミイケタクヤ君に入ってもらって、次回作は高橋、スカンク、カミイケ、私の4人+ダンサー達で身体に向き合って創ろうと思っています。身体表現が社会に対してなにができるのか?という難しい問題と戦いながら今後の活動に取り組もうという感じです。 - 当初からニブロールはさまざまな分野のアーティストが共同創作する「アーティスト・コレクティブ」を標榜しています。その具体的な創作プロセスはどのようなものですか?

-

そもそもは、みんな他の分野での仕事も忙しく、誰かひとりが創作責任者になれるような状況ではなく、仕事を分担するという意味でのコレクティブでした。それが結果的にクリエーター同士のぶつかりあいで作品を成長させていく原動力になった。

例えば、「あいちトリエンナーレ2010」で初演した最新作の『THIS IS WEATHER NEWS』は、赤レンガ倉庫ホールで上演した私のソロ・ディレクションのダンス作品『あーなったらこーならない』を進化させたものです。まず、ニブロールとして、今の社会の中でどういうことが話題になっているのか、どういう論点に着目すればより多くの人に見てもらえるのかをコアメンバー(映像、音楽、衣裳や美術等のスタッフ)で話し合う。例えば、私が「ああなってもこうならないし、こうなってもああならない、ということが気になっている」と言うと、それについてみんなが調べてくるわけです。ある人は地球から水がなくなってきていることだとか、ある人はどんどんバッタが増えていることだとか、みんなが色々なことを話し合っていくうちにアイデアが生まれてくる。その期間が約半年ぐらい。

その後はクリエーターがそれぞれ別行動で、ダンスはダンス、映像は映像で創っていく。それを稽古場に持ち寄り、映像がここにあったらダンスが見えないから映像を消してくれとか、音楽と映像で意見の相違があっても、あんまり私は関知しない。新作の場合は、稽古場に入ってから公演まで約3カ月。その間お互いのものを見てアイデアが変わったり尺を合わせたりして、作品の大体の形が決まるのが1カ月前ぐらいです。

かつてはクリエーター同士で随分ぶつかり合いましたが、15年も経つとお互いのやり方がわかってきて、ぶつかり合う回数が本当に少なくなってきました。それがちょっと良くないなと思う部分もありますが、見えてきたこともあります。 - それだけ長期間かけて作品づくりをするには、稽古場のような創造環境が非常に重要になります。

- 2001年からはセゾン文化財団の継続助成で森下スタジオが使えるようになり、ここ5年は急な坂スタジオのレジデンシー・アーティストとして活動をサポートしてもらっています。

- 矢内原さんが2005年に開始した演劇のソロプロジェクト「ミクニヤナイハラプロジェクト」についてお伺いします。同じ頃、岡田利規がダンスの振付作品を発表して、小劇場演劇とダンスの創造力のつなぎ目のような役割を果たしました。矢内原さんが演劇に取り組むきっかけは何だったのですか?

-

2003年にニブロールとして「ガーディアンガーデン演劇祭」に参加し、演劇公演『ノート(裏)』を上演したことはあったのですが、実は、2004年にACCでニューヨークに滞在していた時に演劇との衝撃的な出合いがあった。それは、ウースター・グループの舞台で、くじ引きでキャストを決めるところから始まる『三人姉妹』と、振付家フォーサイス本人のインタビューを使用した『フォーサイス』です。インタビュー映像を流しながら、全く踊れない役者たちが「僕たちはダンサーを目指すんだ」みたいなことを延々と喋りながらやってみるんだけど、もちろんみんな踊れない。台詞の意味はよくわからなかったけど、“演劇に中における身体性”が面白くて、こんなことが演劇でできるんだったらやってみたいと。

そうしたら、2005年の吉祥寺シアターのこけら落とし公演のお話があり、じゃあ演劇でやらせてくださいと言って、ミクニヤナイハラプロジェクトとして『3年2組』をつくりました。 - ニブロールでダンサーではない身体を使っていたので、“ダンスの中における演劇性”を意識していたのではないですか?

-

ダンスの中における演劇性という意味では、例えばピナ・バウシュはより日常的なものをダンスに入れることを意識していたと言っています。それに対して、ウースター・グループの演劇では、演劇としてつくり込まれた日常からなるべく離すということをやっているんです。

つまり、日常性の捉え方は、演出家と振付家では全く逆で、振付家がダンスの中にシアターダンスの要素を入れる場合は、机に潜った瞬間、椅子が倒れた瞬間、普段の生活でハッとする瞬間をダンスの中に入れている。普通に私たちは「あっ」と言えますけど、ダンスでは動きで「あっ」と表現するわけですよね。もちろんダンスであろうと声に出してもいいのですが、何となく「今この人は『あっ』となっているんだ」とわかる身体。何かをパッと叩くというのは、その「あっ」の動きの延長線上で、つくり込まれたものというよりは、日常を動きにしていこうとすると必然として出てくるものだったりします。

演劇の場合は真逆で、最初から台本があって、元々つくられた日常がそこにあるので、その中に全く違うリアリティを入れていかなきゃいけない。だから、私が演劇をやる場合、そこで普通に喋ってもしょうがないでしょ、と思っちゃうから、叫んだり、無理に走らせたりする。同じように考える演出家は少なからずいて、例えば岡田君だったら、(つくられた日常ではなくて)生活しているようにリアルに動いて喋ったり、つかこうへいさんだったら腹筋をしながら見栄を切って喋るような稽古をやらせる。それが、演出家それぞれが持つリアリティだと思います。 - 矢内原さんは、ダンスでも演劇でも生のリアリティを求めているということなのだと思いますが、劇作家としてはいかがですか?

-

田中泯さんや麿赤兒さんは、「人の言葉を喋るのでさえ難しいのに、自分の言葉を書くのは本当に大変なことだよ」と言っていました。ダンサーが台詞を喋るなんて昔は考えられなかったけれど、今ではそれが普通になってきた。だから、ダンスでもオリジナリティのある言葉を乗せていかなきゃいけなくなり、振付家も言葉を選ぶようになりました。

ダンスはいろんなテクニックを習っていて、若い頃からやっているので、自然に自分の動きが出てきますが、言葉となるとなかなか難しい。ましてや戯曲を書くとなると、慣れてない、勉強してない、本を読んでない、読む量が足りないということもあって、時間がかかる。最近ようやく、ダンスで身体のフレーズの新しさを探すように、自分の言葉を探すことができるようになってきました。これからも自分の中から出てくる言葉を書き留めることができればなと思っています。 - 舞台を見ると、上演時間は約90分ですが、ものすごい量の台詞を高速で喋っていて、台詞も被っているのであまり聞き取れない(笑)。これは演出意図ですか?

-

普通の戯曲は35〜50ページぐらいですが、私の作品は80〜100ページぐらいある。戯曲を書く時は、出演者は決まっていなくて、配役のイメージで書いていて、読むとどういう物語なのかわかるんですが舞台になると「わかんない」とよく言われます。

実は、『3年2組』の時に、公演3日前で上演時間が3時間半あった。プロデューサーからせめて2時間に収めてほしいと言われて、カットしようと思ったけどできなかった。そうしたら高橋君が「速くすればいいんじゃない?」と言うので、3日間でどれだけ速くできるかを試してみたら、毎日計るたびに短くなって、1時間半になった。何を言っているかわからないところが疾走感があって面白いと言われたので、なら、いっそのこと、やれるだけやったほうがいいと思いそれをひとつのスタイルにしました。

岸田戯曲賞をいただいた『前向き!タイモン』は、2010年12月に行われた「シェイクスピア・コンペ」で初演し、2011年に改編してアゴラ劇場などで上演した作品です。戯曲として認められたことをとてもうれしく思っています。劇中では早口で喋るのですが、早口で喋る内容を身体で観客にどう伝えていくか? 演劇を創る時は、いつも言葉を越える何かを探しています。言葉を信じるべきだ!ということをよく言われますが、しかし、世界中言葉は違うわけで、それぞれに美しい言語をもっています。そんな言葉を軽々と飛び越えていけるような演劇作品を創りたいと思っています。 - もうひとつ、矢内原さんは映像ディレクターの高橋さんとのプロジェクト「off-nibroll」を2004年に開始しました。小回りのきくユニットとして立ち上げたと思いますが、国際的な美術展や海外アーティストとのコラボレーションなど大きく活動が展開しています。映像とダンスだからできる可能性など新たな発見はありましたか?

-

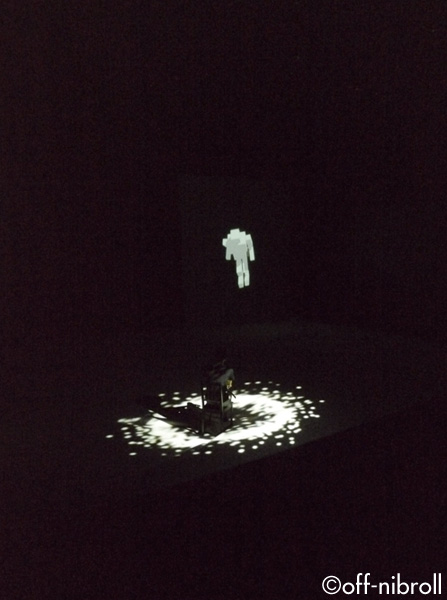

off-nibrollの活動コンセプトは美術で、展示を中心にしてパフォーマンスも2人で行けば30分できますよ、みたいな軽いフットワークで始めました。でもやってみて、今では映像とテクノロジーと身体を掛け合わせた新しい表現の可能性があるなと感じています。そのきっかけは、2005年にBankART 1929で初演した『public=un+public』です。これは、オーストラリアのチャンキームーブのジョー・ロイドと横浜とメルボルンで滞在制作したコラボレーション作品です。超個人的なスペースや公共的なスペースも状況次第で逆転するし、そういう場所の意味性を越えて人が行き交えばもっとお互いが理解し合えるのではないか、ということを考えて生まれたものです。このプロジェクトは現在もさまざまな国や都市で継続していて、海外のアーティストともっとコラボレーションしていきたいと考えています。

結局ニブロールから派生した活動も、いろんなところでニブロールと繋がっていく。例えば次回作は、去年韓国のソウル国立現代美術館にレジデンスアーティストとして滞在し、off-nibrollが創作した『A flower』をベースに創ります。3.11の時に私は吉祥寺シアターにワークショップで戻っていたのですが、何故死んだ人に生きている人が一輪の花を捧げるのか、ということを考えて、起こったことを身体に記憶、記録し、今きちんと作品にしておかなければダメだと思って創ったものです。

震災後の海外アーティストの反応はすごく速かった。昨年off-nibrollとコラボレートしたベトナムの美術家ティファニー・チュンから、ホーチミンのギャラリーでチャリティーをやるから私に作品を出してくれと言われたんです。私は何もアクションが起こせないのに、同世代の海外のアーティストとか、みんな日本のためにやろうとしていた。本当に私は腐っているなあと思ったんですが、絶対今やらなきゃいけないと思って、東京ワンダーサイトで演出劇作家の宮沢章夫さんや坂手洋二さんと一緒にチャリティーリーディングをやりました。今記憶しておかなきゃという思いで、この1年間ずっと細々とやってきたことを、YCC(ヨコハマ創造都市センター)や越後妻有アートトリエンナーレ2012の作品として集約させたいと思っています。 - 矢内原さんは、自分のリアルを求めて、自分の興味の向くところに身体を動かして、アイデアをどんどん実現して、国内外で認められる存在になってきたと思います。アゴラ劇場のフェスティバルディレクターやスタジオ運営など若い人材の発掘支援も行っていますが、次の世代の人たちに向けて、どんなことを伝えたいですか?そして、日本のコンテンポラリーダンスに何が必要だと思っているか最後にお聞かせください。

-

レパートリーとなった『COFFEE』を海外に巡回公演して思うのですが、それで消耗することもたくさんあります。ヨーロッパのように国のサポートが充実したところに比べれば、日本では本当の意味で自国の文化を発信していけるようなダンスカンパニーが生まれる土壌がないと思います。それをどうすれば変えられるのか、大きな課題だと思っています。

舞台を見て、違和感をもってもらいたい、考えてもらいたいという思いは、ダンスを始めた時から変わっていません。振付家がダンスに対して新しい価値観を見いだして創る作品を多くのお客さんに見てもらう環境をつくるために、私は美術も演劇もやっている。表現として、身体は現代美術に通じるし、身体自体が言葉に通じているということはもちろんですが、ジャンルの境界を越えてダンスに興味や関心を広げて、より多くのお客様を獲得していければと思います。

若い人たちには、ダンスの新しい表現は絶対あるので、あきらめないで続けてほしいと伝えたいです。すでに私たちの世代よりずっとジャンルの境界を飛び越えていると思うので、舞踏とも違う、西洋のコンテンポラリーダンスとも違う、自分たちのコンテンポラリーダンスをどうにか見つけてほしい。そのために一緒に頑張りましょう、と言いたいです。

矢内原美邦

言葉と身体で叫ぶ

矢内原美邦のリアル

矢内原美邦Mikuni Yanaihara

1970年生まれ。1997年、各分野で活躍するアーティストを集めたパフォーミング・アーツカンパニー「ニブロール」を結成、代表兼振付家としての活動を始める。日常的な身振りをベースに現代の東京の空気をドライに提示する独自の振付で、海外のフェスティバルにも招聘されるなど活躍。2005年、吉祥寺シアターのこけら落とし公演を契機に「ミクニヤナイハラプロジェクト」を始動、劇作・演出を手がける。2012年、『前向き!タイモン』で第56回岸田國士戯曲賞受賞。また、舞台作品と平行してビデオアート作品の制作を始め、「off-nibroll」として映像作家の高橋啓祐と共に活動。

聞き手:岡崎松恵(NPO法人Offsite Dance Project 代表)

ミクニヤナイハラプロジェクトvol.5

『前向き!タイモン』

作・演出・振付:矢内原美邦

(2011年9月/こまばアゴラ劇場)

Photo: Nobutaka Sato

ニブロール『COFFEE』

振付・演出:矢内原美邦

(2002年2月/パークタワーホール)

写真:増永泰幸

ニブロール

『ロミオ OR ジュリエット』

振付・演出:矢内原美邦

(2008年1月/世田谷パブリックシアター)

Photo: Kenki Iida

矢内原美邦ソロ・ダンス

『あーなったらこーならない』

(2010年3月/横浜赤レンガ倉庫ホール)

Photo: Someido

ニブロール/矢内原美邦

舞台制作マネージメント:プリコグ

https://precog-jp.net/

ミクニヤナイハラプロジェクトvol.3

『青ノ鳥』

作・演出・振付:矢内原美邦

(2007年9月/吉祥寺シアター)

Photo: Nobutaka Sato

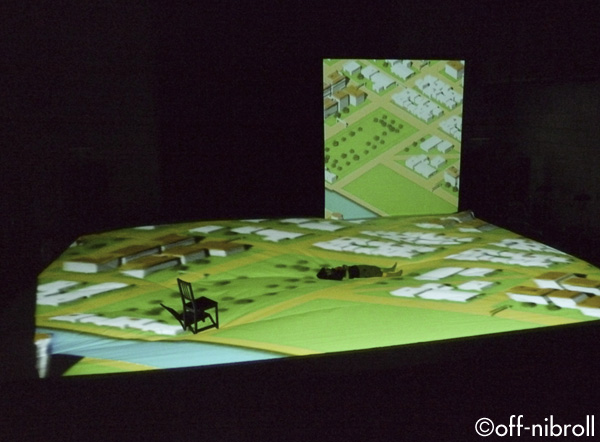

off-nibroll

『one into 2 is』

2011年 video installation

off-nibroll

『public=un+public』

2005年 video / photo

off-nibroll

『dried flower』

2004年 video / photo / installation

off-nibroll 所属ギャラリー

「スノーコンテンポラリー」

この記事に関連するタグ