- 人形劇を始められたきっかけからお話いただけますか。

- 私は1961年生まれなのですが、子どもの頃にテレビでみた人形劇の『ひょっこりひょうたん島』(井上ひさし他作、ひとみ座人形劇による60年代大人気だったNHKの子ども向け番組)や『サンダーバード』、着ぐるみでやっていた『ウルトラマン』が大好きでした。当時はテレビに創成期の勢いがあって、その影響は大きかったと思います。母が和服を仕立てる仕事をしていて、家にたくさんあった和服地があった。3歳ぐらいの時には、その切れ端と木の糸巻きで、母と一緒にひな人形や『ひょうたん島』を真似た棒遣い人形などをつくっていました。幼稚園でも人形劇がやりたいと言って、『おおきなかぶ』という家族みんなでかぶを引っこ抜くロシアの民話を演じたり、小学校では学芸会などで仲間を集めて人形劇をやっていました。

- 人形は自分でつくっていたのですか。

- そうです。仲間と一緒につくっていました。今で言うオタクだったんですね。発表会などの時には注目されるからリーダーとしてがんばって、それ以外は、引きこもって人形をつくっていた(笑)。

- 沢さんより若い世代で人形劇のアーティストとして活躍している平常(たいら・じょう)さんも、札幌出身です。同じように子どもの頃から人形劇をされていたと聞いていますが、札幌にはそういう土壌が何かあったのですか。

-

札幌市には日本で初めて設立された子どものための公立の人形劇場があるんです。「こぐま座」(1973年開館)と「やまびこ座」(1988年開館)というのですが、こぐま座は人形劇専門で、やまびこ座はこどもの劇場で児童演劇と人形劇をやっています。両方とも亡くなられた元札幌市長の板垣武四さんがつくったものです。彼は、ミュンヘンと札幌が姉妹都市になる時にヨーロッパをまわり、ミュンヘンの公立人形劇場を見て、戦後立ち直っていく子どもたちのために「これはいい」と、こぐま座をつくったそうです。

当時の館長は、札幌市職員の加藤博さんという方で、人形劇団プークの代表だった川尻泰司さんの盟友です。お二人とももう亡くなられてしまいましたが、戦後何もないところから人形劇をはじめられた世代です。私の時代は、学生や社会人サークルが中心になってこぐま座で活動していましたが、最近はアマチュアのお母さんたちのサークルにパワーがあります。人形劇団が40ぐらいあって毎週のように上演しています。

札幌にはそういうものすごく広い人形劇の土壌があり、常くんはそこから出てきた才能です。彼が小学6年生の時にその演技をこぐま座で見ましたが、天才だと思いました。ほかにもすごい若手がいたのですが、問題は、中学、高校とその道を進んでいっても、日本には人形劇家という進路がないということ。人形劇に見切りをつけて役者になる人もいて、もったいないと思います。 - 学生時代には、どのような人形劇をつくっていましたか。

-

私が学生の頃は、NHKで辻村ジュサブローさんの『新八犬伝』(日本を代表する人形劇のひとつ)が放送されていた時代です。そういうものも見ていましたが、当時は、人形劇といえば子どもを対象にしたものがほとんどで、大学生が見られるようなものがなかった。自分が見たいと思えるものをつくりたくて、好きだった唐十郎さん、別役実さん、福田善之さんら小劇場演劇の作家の作品に影響されたような人形劇をつくっていました。特に、福田さんの『真田風雲録』(1963年作、真田十勇士になぞらえて学生運動を風刺した作品)は好きで、100回ぐらい読んで、人形劇をつくりました。

『マクベス』を無言劇でつくったこともあります。仲間を20人ほど集めて、人形がたくさんでて、シンセサイザー3台、エレキギター3台、ドラムに民俗楽器を入れたような学生の生バンドも入れて。今ではとてもできない規模ですが、仲間がよく付き合ってくれたと思います。私は教育大学だったので、まだ学生運動の名残があり、人形劇のサークルに入ったのに、芝居をつくる前にデモに行くような時代でした。学生運動をやった最後の世代ですね。 - 札幌の大学を卒業して、85年に東京のひとみ座に入団されます。どういう経緯だったのですか。

- ひとみ座の伊東四朗さんが、私の芝居を札幌のフェスティバルか何かでご覧になったのがきっかけで、誘っていただきました。社会人劇団を演出した時だったと思います。学生運動の終わりの頃で、学生にも社会人にも元気があり、北海道のすべての大学・短大に人形劇団がありました。そういう学生、社会人が年1回集まって芝居をつくっていたのですが、それをご覧になったのだと思います。

- 当時、ひとみ座では幼児、児童を対象にした学校回りが中心だったように思いますが、やりたいこととイメージが違っていたのではないですか。

-

やりたいことと違うのは当たり前で、それでがっかりしていてはダメだとは思ったのですが。当初、私は幼児班で、朝5時過ぎに起きて、横浜や川崎、東京など近隣の幼稚園を回っていました。それが終わってから、ひとみ座にもどって学校公演用の人形や美術をつくって、夜は先輩に「沢、大人向けの芝居をつくるぞ」と言われて、それもつくって、それからお酒を飲む……。そんな生活をしていたら、1年ぐらいで高熱を出して、入院してしまった。

ちょっと話はそれますが、私は、学生時代にヨーロッパを放浪したことがあって、そのときにパリである牧師さんと出会い洗礼をうけました。それでひとみ座で悩んでいたときに、知人にアドバイスされて東京の教会に行くようになっていた。倒れて入院したときに、そこの牧師さんが出てくる夢をみたんです。

白い札の出ている曲がりくねった廊下を案内してくれていた牧師さんが、私を見て、後ろの方に向かって「そこにいるのは誰?」と言った。「エッ」と振り返ったら、真っ黒い穴が空いていて、直感的に「これが俺の病気だ。ここに吸い込まれちゃマズイ」と思いました。それで目が覚めたら熱が下がっていて。1カ月ほど札幌で静養することにしたのですが、そのタイミングが偶然、北星学園女子中学校の美術教師の面接試験と重なっていたんです。これも運命かと思い、受けて美術教師になりました。そしたら、美術室の前の廊下が夢に出てきた廊下と同じだったんです。それまでいい加減だったのですが、それからは少しまじめにクリスチャンしています(笑)。 - どうして美術教師を辞めて、ヨーロッパで再び人形劇をやることになったのですか。

- こぐま座館長の加藤さんから、「フランスのシャルルヴィル=メジエールに人形劇の大学院があるみたいだから、行ったら?」と進められたのがきっかけです。私は、フランス語もできないし、高校3年の担任もしていたので無理だと思っていました。そうしたらいろいろな方が尽力してくださって、ダメでもともとと思って申請した公的な助成がすべて通った。これは行かざるをえない、と悩んでいたときに、同僚の先生が、「赤ん坊が生まれた時には1000を超える職業選択の可能性がある。でも今の日本では小学校で500、中学にはいるともう300〜200、高校で進路を決めた時には100ぐらい、大学に行ったら何十になってしまい、進路を狭めるような教育をやっている。君も年々選択肢は減ってくる。でも、明日死ぬと言われたじいさんでも、思いもしなかった才能が目覚めるかもしれないのだから、行ったほうがいい」と背中を押してくれた。それで心を決めました。

- 91年ですよね。

- はい、シャルルヴィル=メジエールの大学院が行っている夏の5週間のワークショップ「バベルタワー」に行きました。そのまま大学院に入学するはずだったのですが、行き違いがあって困っていたら、ワークショップを指導していたヨゼフ・クロフタがチェコに誘ってくれて、92年にチェコに行きました。

- 「バベルタワー」ですが、具体的にはどのようなワークショップだったのですか。

-

「バベルの塔」は、ご存知のように、最初は同じ言葉を喋っていた人間が神に届こうと高い塔をつくって怒られ、バラバラの言葉になったという旧約聖書の話です。「バベルタワー」は、核戦争が勃発し、混乱した世界で、言葉の通じないもの同士がどうやってコミュニケーションを見つけるかという演劇的なワークショップで、確か15カ国から27人が参加していたと思いますが、自分の国の言葉だけ喋れと言われて、台詞が15カ国語だったんです。

200個ぐらい積まれた段ボール箱が崩され、下敷きになった私たちがはい出すところからはじまります。芝居づくりは英語ですが、そもそも、その15種類の英語が訛っていて通じない。僕の英語もひどいし。

ワークショップ2日目、全然コミュニケートできないから、とりあえずランチタイムを決めようということになって。フランス人が「僕の好きなレストランは2時から4時しか開いていない」からその時間でと言ったら、ドイツ人が「俺たちは働きに来ているんだから、昼休みは12時から12時45分でそれ以上必要ない」と。イギリス人は、「3時にお茶にしよう」、イタリア人は「私はいっぱい食べられればいつでもいいけど、その後お昼寝がしたい」と言う。とうとうクロフタさんが「うるさい!」って怒って、お昼は12時から1時になった。

あまりにもティピカルな反応で笑っちゃうでしょ。でも自分も「ノリ!お前は何時に飯が食いたい?」と聞かれて、「いや、俺は何時でもいいですよ」と答えたら、「この日本人め!」と(笑)。そういう5週間でした。

- 人形はつくらなかったのですか?

-

ゴミ捨て場から好きなゴミを拾ってきて人形にしましたが、クロフタのメソッドの基本は、出す必要がなければ人形は出すなということ。それは徹底していて、「なんで人形がいるのか? 理由が説明できなければ自分で歩いたほうがいい」と言うんです。その考え方は私が知っている人形劇とは全く違うものでした。

例えば、川から流れてきた段ボール箱の中に赤ん坊が入っているという設定で、それをボロボロの格好になった私たちが見つけて拾うんです。赤ん坊の人形が入っているわけではなくて、ガラガラの音だけしていて、私たちはみんなで段ボールの中に赤ん坊がいるように演技するんですが、最後に段ボールは空っぽだというのを観客に見せて終わる。

クロフタは、俺たちは人形を操る人形劇家、パペッティアだから段ボール箱を上手く赤ん坊に見せることができるけど、それはただの空っぽの箱にすぎない。赤ん坊は未来や希望の象徴だけど、その希望はあなた方の側にあるべきだ、ということをこの作品で伝えたいと言っていました。この「バベルタワー」は、翌年、クロフタの劇団DRAKにより本編がつくられましたが、そこに参加したのは27人のワークショップ参加者の中で私だけでした。ツアーもやりましたし、プラハで約2カ月のロングラン上演もしました。

- バベルタワーのようなワークショップは、当時のヨーロッパでも画期的なものだったのですか?

-

クロフタはこうしたワークショップをいろいろなところでやっていたと思います。ただ、私が参加したものは、15カ国から参加していたので、規模は大きかったのではないでしょうか。

- チェコの人形劇は世界的にも有名ですし、その中でもDRAKの存在は非常に大きいと思います。DRUKについてもう少し詳しく説明していただけますか。

-

チェコには、政令指定都市のような大きな町には必ず公立の人形劇場があります。DRAK(チェコ語でドラゴンの意味)はフラデツ・クラーロヴェー市にある公立人形劇場で、50年ぐらいの歴史があります。

60年代に、ヤナ・ドラジュヂャーコヴァーという女性プロデューサーが、クロフタ、美術家のペトル・マターセク、音楽家のイジー・ビショフリードをDRAKに引っ張ってきました。3人とも天才で、彼女の元で60年代〜90年代にこの3人が活躍し、チェコの人形劇は大きく変わりました。

同じ時期にポーランドでも人形劇が改革されますが、それは社会主義がダメになっていった時代で、なんとかして観客を繋ぎとめないと劇場が潰れてしまうという危機感に端を発したものでした。それで、人形のほかに人間も出てくる芝居をつくり始めます。DRAKは90年代までその人形劇革新運動のトップランナーでした。今3人は60歳代半ばになり、マターセクは7、8年前にDRAKを辞めたし、世代交代が進んでいるので状況は違っていますが、それまでの30年間はおそらく世界のトップだったと思います。

DRAKでは人間と人形の関わりでさまざまな作品がつくられています。例えば、イスラエルとのプロジェクトでは、ユダヤ収容所に向かう列車の中で人間が人形になってしまう作品とか……。社会主義時代には禁じられていたビートルズのナンバーをオムニバスにした作品もありました。『Nowhere Man』という曲は、真実を見ることもできない、話すことも聞くこともできない、誰かに似てないか、僕らに似てないか、というような歌詞だったと思いますが、それを歌いながら、人体模型をひとつひとつ解剖していくんです。「見えない」というところで目を取り、「話すことができない」というところで食道から内臓まで取ってボーンとバケツに放り込む。そうして骨だけになった人体模型を人形として動かすんです。それがすごく可笑しくて悲しくてグロテスクで。『Ob-La-Di, Ob-La-Da』では、男の子と女の子が、カンニングペーパーをクシャクシャにした人形でいちゃついて、それを燃やしちゃうとか……。

- 沢さんはDRAKに入団されたのですか。

- DRAKとはコラボレーションはたくさんやっていますが、入団したわけではありません。私は、92年にクロフタが指導していたチェコ国立芸術アカデミーの演劇・人形劇学部に入学しました。正式名称はとても長くて「オルタナティブ、または形象と人形に関する表現芸術学科」と言うのですが、クロフタが命名したものです。一時期、「オルタナティブ」という言葉がヨーロッパを席巻していて、二者択一というか、要するに王道があるとすれば必ず別の道があって、そのどちらも自由なんだという思いを込められている。そういう芝居もできれば人形も遣える、歌も歌えれば踊りもできる、仮面劇もできればアクロバットもできる役者を育てるという学部のデザイン学科に入学しました。そこで指導教官になったのがマターセクでした。

- 沢さんの代表作のひとつである『マクベス』は、確か92年の初演だったと思いますが。沢さんが仮面をかぶってマクベスを演じる一人芝居で、人形のマクベス夫人を遣うという作品でした。

-

『マクベス』はマターセクとアカデミーでの研修期間につくった作品です。お互いに知っている話にしようとマクベスを題材にしました。自分に役者の才能はないと思っていたし、一人芝居をやるのは嫌だったのですが、「売れるよ」(笑)とか言われて。無言劇で、しかもセットと人形と衣装は白、黒、銀という無彩色の作品です。

- 人形も美術も沢さんがつくったのですか。

-

そうです。ビショフリードが鉄屑で音のでる装置をつくろうと言ったので、真ん中に梯子を立てて、枝を出して、そこから鉄板や鉄屑でできた王冠や仮面や人形をぶら下げて、これに体当たりして音を出すような芝居にしました。日本では無彩色ではなくて、カラフルな美術に変えて上演しました。

『マクベス』は1回やると体重が1キロぐらい落ちます。最初は呼吸法がわからなくて、舞台で「もう死ぬ、うう」と思ったら息をしてなかった(笑)。途中で止めようと思ったことが何度もあります。

- 無言劇にしたのはどうしてですか。

-

私は『マクベス』だけでなく、芝居の中に意味のある言葉は入れないようにしているのですが、それはどこでも上演できるように、というのが一番大きいです。『ロミオとジュリエット』のような例外はありますが、クライアントがいろいろな国にまたがっているので、どこでも上演できないと困りますから。

でも今、言葉を使った芝居もつくりたいなと思っていて。意味のある言葉というのではなくて、「HEROES」の「ヤッター」みたいに、ヤッターの意味は知らなくても気持ちが伝わるような、そういう言葉の使い方ができないか考えているところです。難しいですが……。

- マクベス夫人を人形にしようと思ったのはなぜですか。

-

「舞台に登場するものにはすべて存在理由がなければならない」というのがチェコのつくり方なので、人形遣いが舞台にいながら「俺は見えないことになっている」という黒衣の設定はありえないわけです。自分が出る以上、客のためのインフォメーションの要素になっていなければいけない。それでいろいろ試してみたのですが、この身体でマクベス夫人をやっても男にしかみえなくて(笑)、夫人を人形にしました。

私は、旅回りの乞食芸人みたいな、黒い変な人という感じで舞台に登場し、道端に落ちている骨のような部品を拾って仮面を組み立てます。それをかぶってマクベスになり、最後には仮面をとって去って行きます。マターセクに「自分が支配しているつもりの女房に操られている男っていないか?」と言われて、なるほどと思い、操作者が逆に支配されているというのを表現しました。

- 文楽で言う「出遣い」という考え方はないのですね。

-

はい。でも、彼らは「出遣い」のことを知らないわけではありません。国の丸抱えで公務員として人形劇をつくっていた社会主義時代に、ありとあらゆる手法を試しています。そうして、まず隠れて見えないということになっている人形遣いの壁を壊し、人形遣いも演技ができなければならないという、今の方向に進化させていった経緯があります。

- 沢さんは無言劇でもテキストのようなものはつくられるのですか。

-

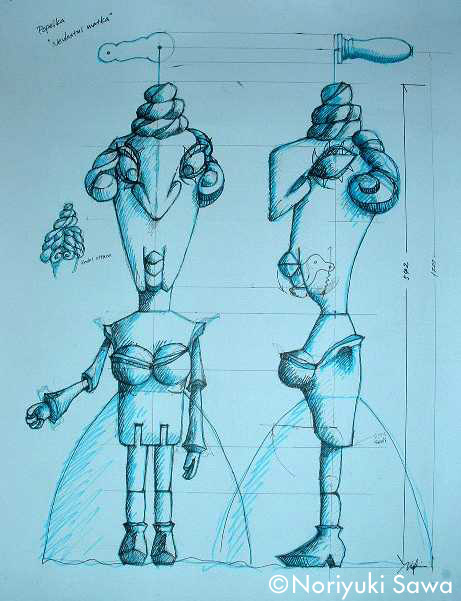

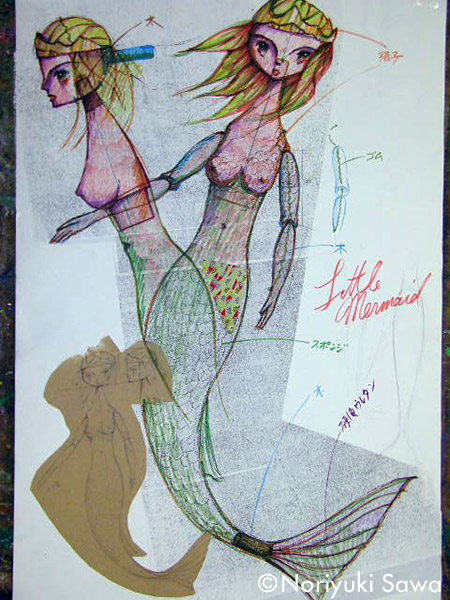

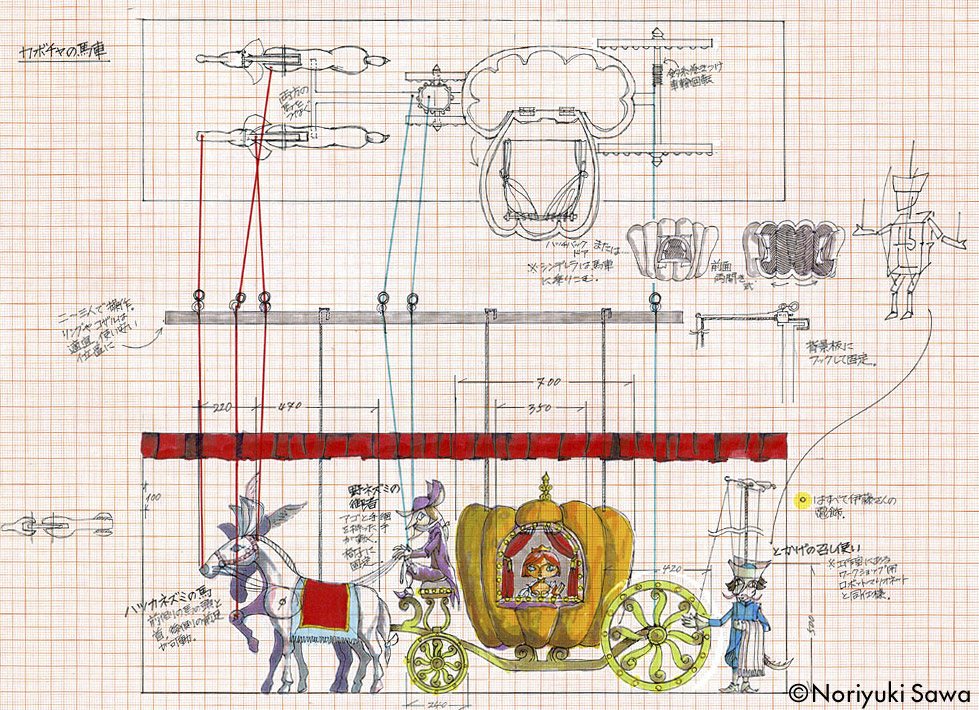

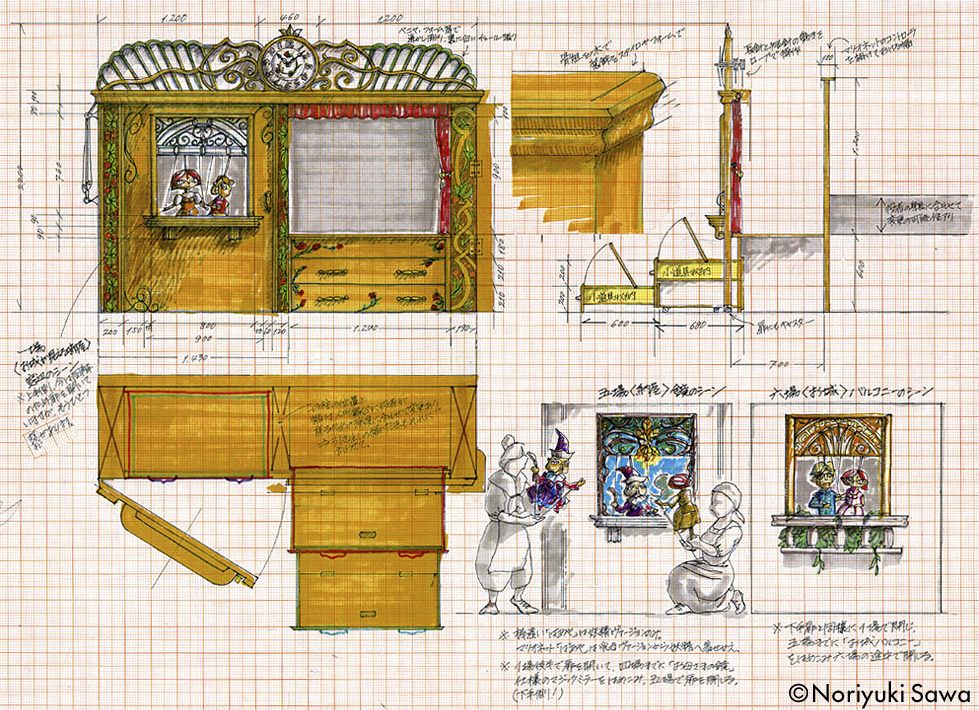

文章も書きますし、絵も描きます。ト書きのようなものをたくさん書いて、全部ボツにされてまた書くということをマターセクに山ほどやらされました。稽古をすると変わるので、シナリオを書いているというよりは、舞台にあるものが記号──マクベス夫人だと女性、小さい、操られるもの、実は男性を支配している──を出せているかどうか、絵コンテに描いて、バランスを見ます。

絵コンテとは別に、実物大の人形の設計図も書きます。自分でつくる場合は判っているからいいのですが、劇場の工房に発注する場合は間違いのないように、1:1の図面を書いて出すようにしています。その場合も、仕上げは基本的に自分でやりますが……。

- 工房に発注する?

-

先ほども話したように、チェコには公立の人形劇場があって、例えば、オストラヴァの人形劇場「ディヴァドロ・ロウテック・オストラヴァ Divadlo Loutek Ostrava」では、役者が20人いて、人形工房のスタッフが3人、大道具工房が2〜3人、衣装部が2人〜3人いて、そこに図面を出します。劇場では毎日午前中8時半と10時半に公演があるので、工房の仕事は公演前の朝6時ぐらいからはじまります。公演が終ると、午後から夕方まで役者は稽古をして、夜はデザインや脚本の直しをするというのが日課です。

日によっては午後にもう2ステージやることがあるので、稼働率は100パーセントというか、オストラヴァだと年間470ステージぐらい公演をしています。キャパは250人ですが、子どもたちが毎学期新しい人形劇をみるために学校からバスでやってくるので常に満席です。人形劇には、幼稚園から小学校中学年、小学校中学年〜高学年、中学・高校、大人向けとあり、毎シーズン新作をつくっていて、常に10本ぐらいの芝居を日替わりで上演しています。

劇場にはプロデューサーとアーティスティックディレクターがいて、その他に、今なぜこの作品をやるのか、どういったテイストに持ってゆくか、マーケティング戦略は、などを考えるドラマトゥルグという人がいます。スタッフは分業化されていて、公演後に人形を整理する人、衣裳を吊るす人も担当がいます。

- それだけの体制があるのは、チェコにおける人形劇の位置付けがいまだに大きいということですよね。

-

ガイドブックにも書いてありますが、ハプスブルク家に支配されていた18〜19世紀には人形劇場とドサ回りの芸人だけがチェコ語の使用を許されていて、人形劇でアイデンティティを守ってきた歴史があります。だから国立芸術大学に人形劇学部があるんです。それと、とにかく芝居好きの国民で、ヴァーツラフ・ハヴェル前大統領も喜劇作家ですし。日本で言うと、三谷幸喜が総理大臣をやっていたようなものですから(笑)。

- 面白い国ですよね(笑)。

-

ハヴェルは文化人や演劇人らに担ぎ上げられて大統領になりましたが、こんな胃の痛くなる仕事はもう絶対に嫌だ、「大統領をやるくらいなら女と寝ているほうがいい」って国営放送で言っちゃった(笑)。そういうお国柄なんです。

- 人形劇とそれ以外の演劇との関係はどういうものですか?

- 境界線があるような、ないような関係ですね。今マターセクは人形劇はやらずに、国立劇場で芝居をつくっています。オストラヴァ人形劇場でも結果として人形がでてこなかったという感じで、人形が出てこない芝居もつくっていますし、人形遣いは一人残らず演技ができますので、ボーダレスです。

- 沢さんがつくられた人形劇のレパートリーは何本ぐらいありますか。

-

一人芝居だけで25〜30本ぐらい。『マクベス』のように40分ぐらいある長編から、1分〜3分ぐらいの短編までありますが、その内、長編は5〜6本ぐらいです。演出、美術を手掛けた作品を入れるともっと多いですね。タイプもOHPを使った影絵的なものなどいろいろあります。最新作の『かぐや姫』はOHPは使っていませんが、映像的な作品だと思います。

- 日本の民話やシェイクスピアなどを題材とすることが多いのですか。

-

いえ、いろいろです。長編は古典を使うようにしていますが、短編はもっと自由につくっています。「カニ」とか「魚」とか、締め切り間際で苦し紛れに、これカニに見えないかなあ?と思い浮かぶときもありますし。もともとデザイナーなのでビジュアルから発想するほうが先かもしれません。ビジュアルが動いたり変形したりして、ストーリーが出てくる感じですかね。

- 『マクベス』もそうでしたが、色使いがとても日本的な感じがします。

-

綺麗な色が好きなんですよね。自分ではあまり意識はしていないのですが、知らず知らずのうちにそういった日本的な色や素材を選んでいます。

- チェコで人形劇を続けられてきて、これは日本人ならではの感性だと感じることはありますか。

-

あります。説明が難しいですが、人や物との距離感がヨーロッパ人と日本人では全く違う気がします。例えば、チェコ人も挨拶でハグしてキスしますが、両者は絶対に混じりあわない。日本人は頭を下げあうだけですが、混じっているように思います。要はソリッドとリキッドの違いですが、ヨーロッパ人は「楽しかったね」と抱き合ってキスし合うけど、私と貴方の楽しさは違う、という感じがあります。日本人は水が流れるみたいにミックスしてしまいますが、ヨーロッパはあくまでも個と個、石と石で、ジョイントするけどミックスはしない。

そういう人と人との関係は物(人形)との距離感にも表れていて、ヨーロッパでは人形はあくまでも物ですが、日本では命が宿った呪術的なものとして捉えられている。私にはあまりその気はないのですが、そういう人形劇を海外で紹介すると高く評価されると思いますよ。

- ヨーロッパからは日本の人形劇はどのように映っているのでしょう?

-

素晴らしいものとして映っていますね。特に伝統あるものに対する憧憬、研究意欲は高いです。クロフタと『ロミオとジュリエット』をつくった時に、彼が面白いことを言っていました。「日本で文楽を見た時に思ったけど、後ろにいる3人は他に使い道がないのかね?」と(笑)。「いやいや、あれはマイスターですから」って言うと、「いやいや、俺も大学の教授だからそれぐらいは判っているよ。でも見えないことになっていると言っても丸見えだよ」と。そして、あの3人に演劇的な意味の名前、バリューを与えたいと言うんです。「要はキャラクターとして使いたいのでしょ?」と聞いたら、そうだと言っていました。

それで彼は『ロミオとジュリエット』で、ロミオの後ろの3人の遣い手をモンタギュー家、ジュリエットの後ろの3人の遣い手をキャピュレット家に見立てた作品をつくりました。家族が自分たちの子ども(人形)を好きなように操ろうとしたけど、子ども(人形)は操られるのを嫌って遣い手から離れ、人形は床に転がって心中する──判り易いコンセプトですよね。ああ、なるほどと思いました。

クロフタが『ロミオとジュリエット』にコピーとして付けたのが、“動きの帝国(the empire of movement)”です。文楽で背後にいる3人は、非常に格式があって上下関係がはっきりした人形を動かすための帝国だ、という意味ですが、「そこに限りない魅力を感じる、耕されたことのない土壌を感じる」と、彼は言っていました。日本の伝統的な人形劇は、彼らにしてみれば新しいテーマの宝庫なんだと思います。太陽劇団の『堤防の上の鼓手』とか。やりたくてしょうがないけど、成功した例は少ないですね。

- 彼らは日本の人形劇のどういったところに魅力を感じているのだと思いますか?

- 多分、英語で言う「keen」、切れの良さだと思います。日本人がつくる舞台は非常に清潔で雑然としていないというか。切れが良くて潔いというか。英語ではkeen(鋭さ)という言葉でしか表現できないのですが、日本語で言う「潔さ」は彼らには絶対に表せない。それに対する憧れが一番強いと思います。

- 沢さん自身は日本の人形劇の状況をどう思われますか。忌憚のないところで。

-

日本ではマンガやアニメという文化が育ちましたが、そういう他のジャンルに置き換えることのできないその国ならではのカルチャーがあります。例えば、チェコにはたくさん小劇場があって、若い人は、夜は劇場に行って人形劇や芝居を見て、ビールを飲んで帰る。スペインではみんなダンスをしている。小学校には舞台という教科があって、地方の小劇場のディレクターもやっているような舞台専門の教員が舞踊や演劇を教えています。残念ながら、日本ではそういうカルチャーを育てられなかった。

夢のような話ですが、日本には、世界中の新しい人形劇のメソッドが勉強できる教育機関が必要だと思います。別に建物がほしいわけではなく、夏期集中講座でもいいから、アーティストを育てて、お金のもうかる芝居をつくって、役者やデザイナーで食べていける人を育てる。人を育ててもそれで食べていけるマーケットがなければ意味がありませんが、それにはとても長い時間がかかるので、今からできることを始めなければと思っています。

- これからつくりたいと思っている人形劇はありますか。

-

『かぐや姫』で少しやってみたのですが、美術を主体にしたフィギュア・シアターをつくりたいと思っています。クロフタのメソッドは強烈で、東欧や中央ヨーロッパでは、すべてがドラマトゥルグの強力な支配下におかれていて、役者と人形の間であまりに人間の方が優位に立ってこの30年間発達してきたところがあります。人形をそんなにいじめないで、もう少し解放してあげてもいいんじゃないかと思っています。

アカデミーでもクロフタ・メソッドに対する反動が表れていて、人形の製作や操作についてもっと真面目に取り組もうという流れがでてきています。いつの時代にもそういう変遷というのはあって、クロフタの若い頃はマリオネットの操作に命を掛けているような人たちが主流で、「お前たちは人形劇の幻想性を壊した悪人だ」と非難されました。今は、一度クロフタ・メソッドを経験した上で、次の世代が人形愛にもどっている感じです。

私がアカデミーで指導している学生たちの作品にもそれが表れています。たとえば、牛を手に入れた男の子が次々にいろんなものを手に入れるという『わらしべ長者』のような作品では、牛がブリキでできていて、磁石を付けた人やものをどんどんくっつけていく。背景に壁がでてくると、その壁は人形遣い(役者)が自分の身体を使って表現します。坂がでてくると腕で坂を作ります。役者の訓練を受けているので、知らず知らずにやっちゃうんです。「水を持って来る」と言うと、人形を小脇に抱えて、役者になって水をとりに走り出す。そういうことを自然にやれる新しい世代が生まれています。

沢則行

人形劇の新しいムーブメント「フィギュア・シアター」で独自の世界を切り開くパフォーマー沢則行の感性とは?

沢則行Noriyuki Sawa

1961年札幌生まれ。人形劇団ひとみ座、美術教師を経て、1991年に人形劇を学ぶため渡仏。92年からチェコ国立芸術アカデミーDAMU(Academy of performing Arts in Prague)の演劇・人形劇学部で学ぶ。その後同学部の講師 Instructorとなり、同時に人形美術家、演出家、演技者として、現在までチェコを拠点にヨーロッパを中心に活動する。日本でも青山円形劇場プロデュースなどによる定期公演を行うほか、2001年には国際交流基金とチェコの人形劇団Theatre DRAKの共同制作『モル・ナ・ティ・ヴァシェ・ロディ!─ロミオとジュリエット』をプロデュース。代表作は、世界で上演を重ねる一人無言劇『マクベス』、影絵を取り入れた一人芝居『リア王』など。ヨーロッパ文化賞「フランツ・カフカ・メダル」受賞、チェコ共和国ハヴェル大統領府主催・夏のシェイクスピア演劇祭に選抜、プラハ児童演劇祭グランプリ、チェコ・オストラヴァ国際人形劇祭にて「子どものための作品・最優秀賞」受賞等。

聞き手:塚田千恵美

沢則行 meets 中西俊博「KOUSKY IV」

(2007年3月/青山円形劇場)

撮影:梶原祥造 STARKA

*KOUSKY(コウスキー)とは

チェコを拠点にヨーロッパで活躍する日本人の人形劇作家・沢則行の小作品集のことで、仮面や人形・オブジェといった生命のない「モノ」と、生命をもつ沢という「ヒト」による、せりふのない芝居。

次回公演予定:

青山円形劇場オブジェクトシアターvol.12

KOUSKY 6〜沢則行 meets 中西俊博〜

出演:沢則行、中西俊博

作・演出・美術:沢則行

音楽:中西俊博

公演日時:2009年2月27日〜3月1日

主催・問い合わせ:こどもの城劇場事業本部

Tel. 03-3797-5678

『マクベス』

Photo: Masaru Iwasaki

日本・チェコ 現代人形劇共同制作プロジェクト/国際交流基金+チェコ共和国劇団ドラック公演

『モル・ナ・ティ・ヴァシェ・ロディ! 災いあれ! 相争う者どもよ』〜シェイクスピア原作『ロミオとジュリエット』より

(2001年6月〜8月/フラデツ、プラハ、ワルシャワ、ペーチ、東京、飯田、札幌ほかで上演)

撮影:原田直樹

直筆の人形・舞台スケッチ

『リア王』

(2004年/青山円形劇場)

初演:プラハ国際舞台美術エキスポ2003

翻案・演出・美術・出演:沢則行音楽:中西俊博

撮影:高橋克己

この記事に関連するタグ