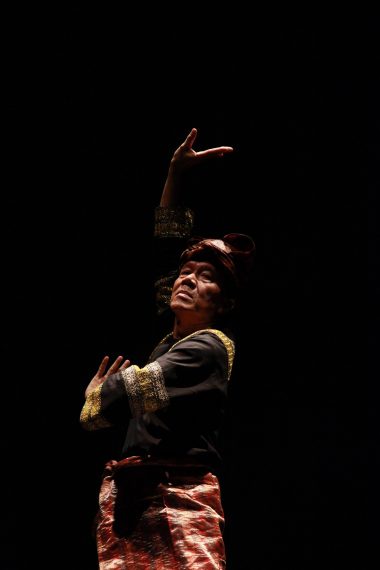

ラトリ・アニンディアジャティ

ダンス大国インドネシアのコンテンポラリー・ダンス事情—多民族国家の伝統とアイデンティティ、そしてアジアとの連携

ⓒ 阿部章仁

ⓒ 阿部章仁

ラトリ・アニンディアジャティRatri Anindyajati

インドネシアのジャカルタ出身のインディペンデント・プロデューサー。パフォーミング・アーツ、国際芸術祭、多数の非営利系文化団体の運営に携わり、2022年インドネシアン・ダンス・フェスティバル(IDF)のディレクターに就任。ダンスに限らず演劇、美術など広範なジャンルをカバーし、インドネシアの舞台芸術を世界に発信するとともに、国際共同制作や多くの国/地域間交流に注力して、多様な芸術文化事業の連携に取り組んでいる。(2025年5月更新)

インドネシアは17,000を超える島々を有する東南アジア最大の島国である。1,331民族(2010年の国勢調査による)を超える多様な民族文化を背景に、現代的な技術や文化が発展し独自のアイデンティティが醸成され盛り上がっている。

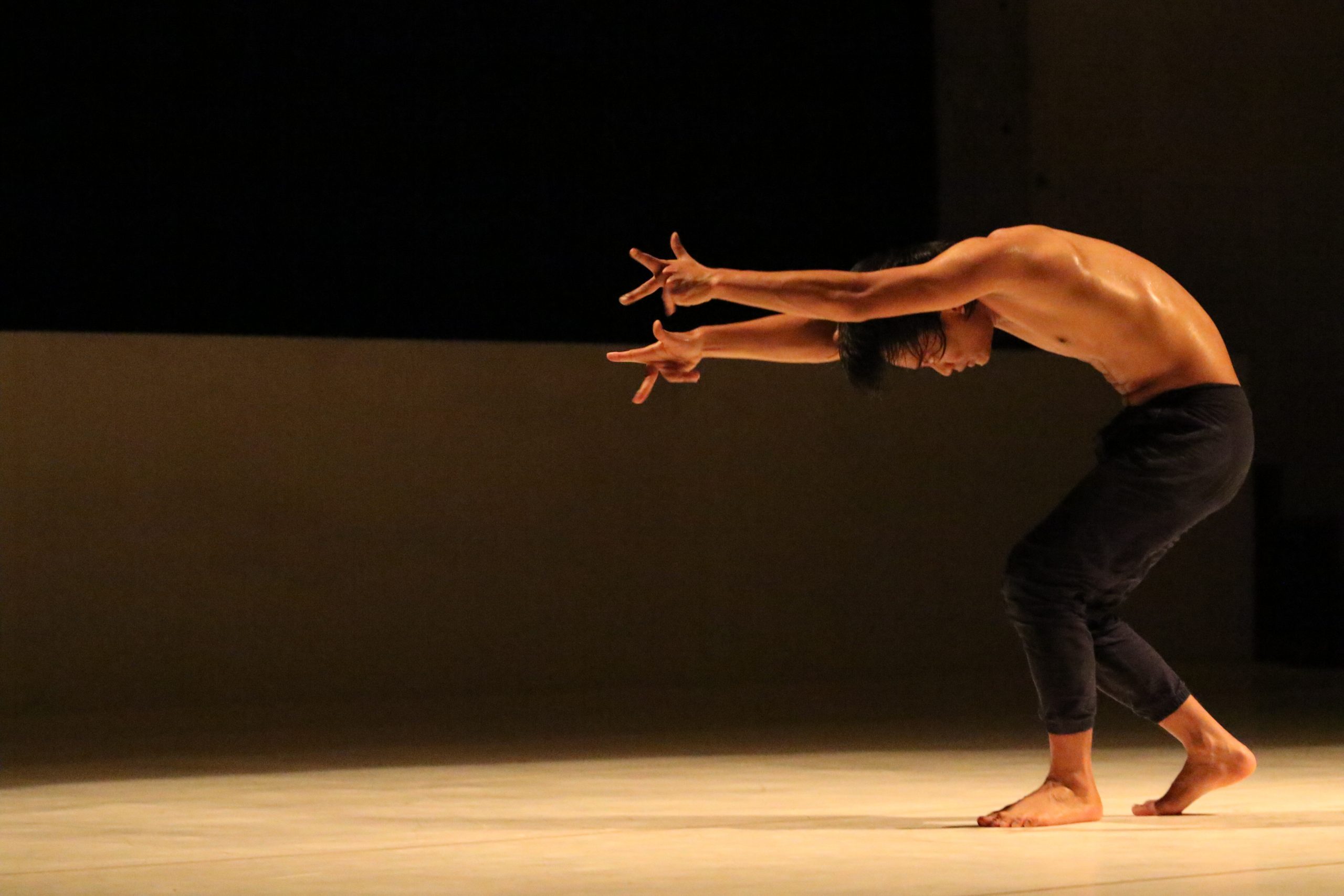

音楽での盛り上がりは顕著だがダンスでもその伸張はめざましく、多くの国際的なダンスフェスティバルでインドネシアのダンサーの活躍を見ることができる。強烈な身体性を誇るものから、スタイリッシュで知的な作品まで、実に多様である。

1992年に始まったインドネシアン・ダンス・フェスティバル(IDF)は東南アジアの中でも最も早く始まった国際ダンスフェスのひとつであり、最も長く続いているフェスティバルである。アジア通貨危機や独裁政権の崩壊などの苦難を乗り越えてダンスの火を今につないでいる。

ラトリ・アニンディアジャティは、国の内外でさまざまな経験を積んだ後コロナ禍の2021年、ディレクターに就任した。

アジア各国のネットワークを考えながら、脱植民地化を視座において未来を見つめる彼女に話を聞いた。

取材・文/乗越たかお

ダンスとの出会いと背景

- あなたの背景、インドネシアン・ダンス・フェスティバル(以下IDF)、インドネシアのダンス事情、そして将来的な海外とのコラボレーション等についてお伺いできればと思います。まずは、ダンスに関わったきっかけを教えてください。

- 私の母マリア・ダルマニングシがジャワの宮廷舞踊を習っていて、その後コンテンポラリー・ダンスの活動を始めるなど、家族全員がダンスに関わっていました。私が10歳のとき、母が大学院(教育学修士)で学ぶための奨学金を得、私たち3人の子どもを連れてカナダのアルバータ州のレスブリッジという小さな大学町へ引っ越しました。11歳のとき「国際ヘリテージデイ」という多様な文化を祝うイベントで妹と一緒に西ジャワ舞踊の「孔雀の踊り」を披露したところ、新聞に載るほど反響がありました。それがインドネシアの文化を国際的に広めたい、知ってほしいと思うようになった直接的なきっかけですね。

- インドネシアの子どもたちは、伝統舞踊を普通に習うものなんですか。

- インドネシアには少なくとも数百の民族集団が存在していて、ダンスも深く文化に根付いています。私が生まれ育ったジャカルタは大都市なので少し特殊ですが、私の家族はジャワ人でジャワ舞踊を、バリ人の友達はバリ舞踊を、スンダ人の友達はスンダ舞踊を自然に習っていました。地方では幼い頃から何かしら伝統舞踊に関わっていると思います。

- カナダにはどれくらいいましたか。

- 4年間です。バレエやヒップホップなどさまざまなダンスクラスを受けて、「自分はダンサーになるだろう」と思っていました。留学の期間が終わり、2002年に帰国しました。

- ちなみにその頃は、アジア通貨危機(1997)、スハルト独裁政権の崩壊(1998)と混乱していた時期ですね。

- はい。母は私を大学卒業までカナダに残そうかとも考えたそうですが、最終的には自国の文化的アイデンティティを守ることを優先し、家族全員で帰国しました。

ジャカルタで中学の終わり頃から高校までを過ごし、ダンスはもちろん続けましたが両親が離婚。母のダンスと子育ての両立は大変そうで、私も「ダンサーとして将来を築くのは難しい」と感じましたね。

しかし文化を広める仕事に携わりたかったので、外交官を目指してバンドゥンで国際関係や政治を学びましたが、国際政治が自分に合わないと感じ、卒業後にジャカルタに戻りました。そこで、タマン・イスマイル・マルズキ(TIM)(*1)やジャカルタ芸術大学に再び通うようになり、「やっぱりここが私の生きる場所だ」と実感しました。

- そこからIDFの芸術監督になった経緯を教えてください。

- IDFの手伝いは大学生の頃から続けていました。リエゾン・オフィサーや通訳、プロダクションコーディネーターや海外交流コーディネーターを務めるうち、ダンス界にはアートマネージャーが少ないことに気づきました。できる人ができることをやっている、という状態でした。

そこで私はアートマネジメントを学び、ジャカルタでフリーで活動しましたが生計が立ちませんでした。「それなら奨学金を取って、ヨーロッパできっちりアートマネジメントの基礎を叩き込んでこよう」という、我ながら植民地化された思考で、最終的には奨学金を取れたロサンゼルスに行きました。そこでクリエイティブプロデュースおよびマネジメント分野のMFA(芸術学修士号)を取りましたが、その間もずっとリモートでIDFの手伝いはしていました。

だんだんLAでもアートマネジメントの仕事ができるようになっていましたが、2019年にIDFが2020年開催のプログラムマネージャーの募集をしていたんですね。迷いつつ応募したところコロナ禍が始まってしまいました。結局、その年はディレクターがいないまま私はプログラムマネージャーとしてコロナ禍のIDFを運営。翌2022年にディレクターを打診されました。後述しますが、IDFは母が関わった団体でもあります。迷いましたが引き受けて現在に至ります。

IDFについて

- ではあらためてIDFの立ち上げの経緯を聞かせてください。スタートした1992年頃、コンテンポラリー・ダンスは盛り上がっていたのでしょうか。

- IDF以前の1970年代後半にジャカルタ・アーツ・カウンシルが立ち上げた『フェスティバル・フォー・ヤング・ダンス・アレンジャーズ』がありました。その当時、サル・ムルギヤントがジャカルタ・アーツ・カウンシルの委員を務めていました。これは若手ダンスアレンジャー(※当時は振付家という言葉が使われていなかった)のためのフェスティバルです。当時の母はジョグジャカルタ出身のジャワ伝統舞踊のダンサー、ヌンキはジャカルタ出身で活躍する若手ダンサーでした。

これは盛り上がりましたが、1980年代にサルが台湾の芸術大学に移ったため中止に。若い振付家が作品を発表したり出会ったりする場がなくなってしまいました。ヌンキと母はジャカルタ芸術大学で教鞭を執るようになりましたが、サルがジャカルタに戻るたびに「新しいプラットフォームが必要だ」と話していたそうです。結局この3人ともうひとりの共同創設者メリイナ・ソリア・デウィが中心となってジャカルタ芸術大学の教授たち(*2)のサポートを受けて1992年にIDFを立ち上げました。

-

1992年第1回IDFより ⓒIDF

- IDFは当初、国際フェスティバルというより、インドネシアの若手アーティスト向けのものだったのですか。

- 立ち上げ当初から国際的なフェスティバルを目指してはいましたが、初回はインドネシアの振付家だけでした。1993年にはシンガポールやマレーシアなどの近隣国の作品も取り上げましたが、まだ小規模で開催日も3日間程度でした。その後、ワールド・ダンス・アライアンス(*3)とも協働するようになり、まず東南アジア、そして国際的な規模へと急速に広がっていきました。

- 先述したとおり、IDF開始5年後の1997年にはアジア通貨危機、1998年には独裁政権の崩壊と激動が続きます。影響はあったのでしょうか。

- はい。通貨危機をきっかけに、IDFは2年間に一度のビエンナーレ形式になりました。1999年は開催しませんでしたが、公的資金に頼らずプライベートで運営していたので、政治改革後もあまり影響なく続けられました。

- 「プライベートで運営」とは。

- 初期のIDFは創設者であるサル・ムルギヤント、母マリア、ヌンキ・クスマスティティ、メリイナ・ソリア・デウィらの支援者からの寄付で運営されていたのです。ジャカルタ芸術大学からは会場使用の協力はありましたが、資金は出ていなかったと思います。その後、企業から協賛を募ることも始め、1998年、2000年、2002年と現在に至るまで偶数年に開催する形が続いています。

-

左からIDF創設者のマリア・ダルマニングシ、メリイナ・ソリア・デウィ、ヌンキ・クスマスティティ ⓒIDF

-

タマン・イスマイル・マルズキ(TIM)

タマン・イスマイル・マルズキは敷地内に4つの劇場、博物館、プラネタリウム、映画館などを含む、ジャカルタ中心部にある複合文化施設。1968年に開設。

-

ジャカルタ芸術大学の教授たち

トム・イブヌル、デディ・ルットファン、ファリダ・ウトヨ、ユリアンティ・パラニ、サルドノ・W・クスモ

-

ワールド・ダンス・アライアンス

ワールド・ダンス・アライアンス(World Dance Alliance、以下WDA)は国際的な非営利団体。あらゆる形式のダンスの交流や認識を促進し、ダンサー、振付家、教育者、研究者、管理者など、ダンスに関わる人々をつなぐプラットフォームを提供している。

正式に発足したのは1990年「香港国際ダンス会議」(Hong Kong International Dance Conference)で、「アジア太平洋ダンス・アライアンス」としてスタート。のちにWDAアメリカ(1993)、WDAヨーロッパ(1997)も発足し、国際的な組織となり現在はアフリカへも拡張している。

インドネシアのコンテンポラリー・ダンス

- インドネシアでコンテンポラリー・ダンスはいつ頃、どのように入ってきたのでしょうか。

- コンテンポラリー・ダンスは外部の世界からのみもたらされるものではなく、むしろ私たちが住んでいる場所の地域的文脈におけるダイナミクスと歴史も捉えなければならないと私たちは考えています。インドネシアの国としての歴史は非常に複雑で多様であると同時にポストコロニアル時代の深い経験を有しているため、西洋の直線的なレンズを通して視るだけでは、何がモダンで何がコンテンポラリーであるかを測ることはできません。ジャカルタにおいては、多くのダンス専門家や研究者が、1968年のタマン・イスマイル・マルズキ(TIM)の設立がコンテンポラリー・ダンスの出現を象徴するものであると捉えています。TIMは、芸術家コミュニティに自由な創作のための空間と環境を提供しました。これは、ジャカルタ在住のアーティストや首都圏の外から来たアーティストにとって、伝統からコンテンポラリーへと移行する新しいダンス作品を生み出すプラットフォームとなりました。都市のダイナミクスとは当然異なるものであり、理解するには深い考察が必要です。

- インドネシアのコンテンポラリー・ダンスに特に影響を与えた海外のアーティストはいますか。

- はい、外国人アーティストは芸術的探究心、そして広範な地政学的、経済的、文化的潮流の一環として、インドネシアのコンテンポラリー・ダンスの発展に貢献してきました。しかし、外国人アーティストの影響が一方的であることは一度もありませんでした。インドネシアのアーティストや団体は積極的に異文化交流を形成しており、影響は相互的であったのです。独立後初期のインドネシアで役割を果たしたのが、1948年にオランダで設立されたStichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA) で、オランダとその旧植民地との間の文化協力を積極的に促進し、今日に至るまでその文化的慣習に影響を与えています。1950年代のスカルノ大統領政権下には、インドネシアの舞台芸術を海外で紹介する、多くの文化外交政策が実施されました。その見返りとして、インドネシアは政府・民間双方のレベルで多くの外国人アーティストの訪問を受けました。1955年には、マーサ・グラハム・ダンス・カンパニーが米国政府主催でインドネシアとアジアツアーを実施。その後、アメリカの教育機関は、バゴン・クスディアルジャ、セティ=アルティ・カイロラ、ウィエノエ・ワルダナといったインドネシアのアーティストをアメリカに招聘しました。こうした異文化交流は、インドネシアの芸術的軌跡と、ダンスの変遷に永続的な影響を与えました。

現在のIDFの運営

- 現在のIDFの予算規模や資金源を教えてください。

- 立ち上げ当初は誰も給料をもらわずボランティアで運営し、2000年初頭でもディレクターの交通費が出れば御の字という感じでした。直近2024年の予算は約49億ルピア(2025年現在の為替レートで約42,456,000円)です。これは必要最低限の額で、スタッフが1年半準備に取り組めますが、アーティストへの支払いはまだ十分とはいえません。

2018年に当時の大統領が文化を戦略的に発信する政策を始め、さまざまな助成金が設けられました。私たちはインドネシアで最も古いアート団体のひとつとして認められ、文化省からは、2022年から3年間の助成金を受けています。ただ政府の意図は「3年後には自立して収益を上げられる体力をつけること」であり、とても現実的ではないのですが、努力中です。2024年が最終年ですが、年度ベースなので2025年6月まで使えます。助成金の一部はフェスティバルに使い、残りは団体の持続可能性のために使っています。

2019年には先述の共同創設者3人が基金を設立し、その傘下でフェスティバルを運営する構造に変わりました。彼らは現在理事です。

- 現在の運営スタッフは何人くらいですか。

- 常勤は6人です。大きな助成金を受けているので、フェスティバルだけでなく報告書作成などの煩雑な業務もあり、4人がその担当になっています。今は文化省と経済省に提出するためのフェスティバル報告書を作成中です。

- 有給は6人で、あとはボランティアですか。

- そうです。フェスティバルが近づくとスタッフが増えますが、通年で働く6人は財団とフェスティバルの両方に関わっています。秘書、会計、私とともにキュレーションをするインハウス・キュレーター、フェスティバル・マネージャーがいます。パートタイムでマーケティング・デザイナーやビジュアル・デザイナーもいます。ミニフェスティバルやオンラインクラスといったパブリックプログラムも実施して一年中忙しい状態です。

- 拠点となる劇場やダンスハウスはありますか。

- 専用の劇場はなく、会場を借りたりコラボレーションで使ったりします。メインは先述のTIMですが、担当部署によって運営がジャカルタ市と民間が混ざっていて混乱気味です。昔は無料で使えましたが、今は賃料を払っています。もう一つのパートナー、サリハラ・アーツ・センター KOMUNITAS SALIHARAとは共催形式で補助を受けながら使っています。

-

IDFメイン会場のタマン・イスマイル・マルズキ(TIM) ⓒ IDF

- 2024年のIDFのプログラム数や開催期間、参加国、そして作品選考のプロセスを教えてください。

- プログラムは私と4人のキュレーター(リンダ・マヤサリ、ニヤ・グスティーナ、台湾のリヴァー・リン、フランス拠点だがアジア各国で多様なプログラムを手がけるアルコ・レンツ)で決めています。リンダはジョグジャカルタのチェメティーインスティチュート・フォー・アート&ソサイエティのディレクターを務めた経験があり、ニヤは独立系キュレーターでパラダンス・フェスティバルを立ち上げた人です。海外メンバーがいるのは、資金が限られていて自分たちで世界中を見に行くのが難しいからです。

2022年は7日間だった開催期間も、2024年はジャカルタ市の予算削減で5日間でした。夜の公演が5回、若手公演カンパナ(KAMPANA。後述)が6公演、サイト・スペシフィック作品が1つで、6~7か国が参加しました。

選考は民主的で、各自が提案を持ち寄り、議論して決めます。アーティストからの応募もありますが、今はキュレーターチームが提案したものを優先しています。

海外アーティストを呼ぶ際は、各国の財団や政府(国際交流基金、ゲーテ・インスティトゥート、ブリティッシュ・カウンシルなど)の支援を受けます。ただその際に、その国がプッシュしたいアーティストを「推薦」されることもあります。でも私は純粋にIDFのキュレーションで選びたいですし、最近はその傾向が強くなっています。

-

IDFのキュレーター。左から2人目よりアルコ・レンツ、リヴァー・リン、リンダ・マヤサリ、ニヤ・グスティーナ。 ⓒIDF

- IDFで選ばれるダンスの特徴は何ですか。

- その時代を批評的に捉えた作品を重視しています。ダンスは社会で語りにくいトピックを表現できるメディアだと考えているからです。私が関わる前から、ダンスが中心ですが、ビュジュアルアートや演劇分野からのクリティカルな視点も扱います。

- 政治的、宗教的、同性愛的なテーマや裸の表現に制約はありますか。過去には裸体作品が多いボリス・シャルマッツなども招聘していますが。

- 今も検閲はあります。世代が変わり社会も変化していますが、政府やジャカルタ市から資金を受けているので、扱いは慎重にする必要があります。全裸の公演はまだありませんが、それも招待制のクローズド公演にするなど、やりようはあります。政治的・挑戦的な作品を好むキュレーターもいます。

2024年のIDFは特にクィア・アイデンティティやノンバイナリーを扱った作品が多かったですね。台湾のアーティストの作品で、本人はノンバイナリーなジェンダーとして踊っていても、インドネシアの観客には「女装した男性がポールダンスを踊っているように見える」という「懸念」がありました。ただ助成しているジャカルタ市からは「プレスが入らないように気をつけて」と電話があっただけでしたが。

- IDFにある公演以外のプログラムについて教えてください。

- ワークショップ、マスタークラス、パブリック・ディスカッションもあり、育成が重要な柱となっています。夜の公演は中堅以上の著名アーティスト向けです。それ以外に「カンパナ」という若手育成プログラムがあります。90年代からショーケースとして始まったもので、3回のワークショップとメンター(ニヤ・グスティーナ、アルコ・レンツ、リンダ・マヤサリ)からのフィードバックがあり、1年間アーティストと伴走しながらアイデアを作品化し、IDFでワークインプログレスを披露します。元々インドネシア人向けでしたが、今は東南アジアに拡大し、2024年は6人(2人が振付家、4人が東南アジア出身)が参加しています。

-

IDF2024より ⓒ IDF

- IDFは東南アジアのネットワークを意識していますか。

- IDFは30年の歴史があり、東南アジアで最も長く存在しているダンス・フェスティバルと言えます。インドネシアや東南アジアの多様性に満ちた文化の窓口として機能してきました。これまでのレガシーを受け継ぎ続けつつ、若い世代に何ができるかを考えたいですね。持続可能性が最大の課題で、地域のプラットフォームが、それぞれができる形で貢献して支え合うことが重要だと感じています。

- 日本のアーティストとのコラボレーションを考えていますか。

- もちろんです。2024年はKYOTO EXPERIMENT京都国際舞台芸術祭に参加し、日本のコンテクストにおける実験的かつ現代的な舞台芸術について学びました。特に多くのアジアのフェスティバルでは新しいリーダーシップの下、実験的な試みが増えているので、資源やプログラムをシェアしながら協働できればと思います。とりわけアジア間でのアーティスト交流や作品巡回を楽しみにしています。

- インドネシアの若いダンサーの特徴や、伝統ダンスとの関わりはどうですか。

- インドネシアは17,000以上の島と多様な民族があり、一般化するのは難しいですね。最近までは芸術大学でダンス教育を受けた人が多く、以前は「コンテンポラリー・ダンスのルーツは伝統舞踊にある」という言い方もできましたが、今は多様化しています。ストリートダンス、ヒップホップ、バレエ、非ダンス出身者など、教育を受けずにコンテンポラリーに入る人も増えています。過去2回のIDF、特にカンパナではその傾向が顕著です。

- 現代のインドネシアで重要なダンサーを教えてください。

- スマトラ出身のフリア・アダムとグスミアティ・スイート、特にグスミアティはインドネシアの最初のコンテンポラリー・ダンス・カンパニーの一つであるグマラン・サクティを率いました。彼女は家父長的な社会に反発してパダンからジャカルタに移り、シングルマザーでタバコを吸うなど(※タバコは男性のものとする地域もある)、抵抗の象徴でしたね。

すでに国際的な評価を得ているエコ・スプリアント、ジェコ・シオンポ、ボイ・G・サクティも素晴らしいですね。ただボイは途中でイスラム教に傾倒し「ダンスは神に逆らうことだ」といって止めてしまいました。ボイの元パートナーのハルタティは今も活躍しています。50代ではこの3人ですね。

バレエの背景をもっているジュリアンティ・パラニーやファリダー・ファイサ、あるいは東京在住のリアント、ジョグジャカルタのミロト(※2021年に逝去)、40代ではフィトリー・サティア・ニンシーなどがいます。

-

フリア・アダム ⓒIDF

-

グスミアティ・スイート『Seruan』(2010) ⓒ IDF

-

エコ・スプリアント ⓒ IDF

-

東京在住のリアント ⓒ IDF

- 先日シンガポールのフェスティバルでプリ・シンジャーニーを見ました。また下島礼紗とコラボレーションしたモー・ハリアント(通称ハリ・グルール)も強い身体性のダンサーですね。

- プリはスラバヤ出身で、ハリ・グルールの作品でも活躍し、2020年には彼女自身の作品でカンパナに参加しました。ほかにも有望な若手がいないわけではないんですが、やはりダンス・アーティストとしての継続が課題で、サポートが必要です。

- IDFのチーム写真を見ると女性がとても多いですね。ジェンダーバランスは意図的なものですか。

- アートマネジメントの仕事は男性だと続かない傾向があり、自然にこうなりました。若い世代を育てるという役割が、フェスティバルの根幹に組み込まれているのです。このフェスティバルが若い世代を育てるプラットフォームであることは、ある意味でそのDNAの一部なのです。一方でアートマネジメントはいまだに人気のある職業ではなく、男性の場合は特にそうです。男性がアートマネジメントという職業を選択しない傾向があり、私たちの周りでは女性のプロデューサーやアートマネージャーが増えています。スタッフの賃金は低く、健康保険や年金も提供できないなか、安心できる場所として機能し、脆弱な状態の人にも開かれた場所を目指しています。

- これからのIDFが目指すところを教えてください。

- アジア間のコラボレーションでは、あらためて脱植民地化を考えた連携が重要だと思います。欧米を参照せず独自の現代性を探ることが必要です。私自身欧米で学んできましたが、欧米のシステムが完全でないことも学んできました。私たちなりのやり方を見つけるため、アジアの社会的資本や文化的資本、先祖から受け継いできた知見を共有したい。そして、西洋が私たち東洋から学びたいと思うような状況や、グローバルノースとグルーバルサウスとの間で機会が平等に分配されていく状況を作りたいと思っています。

-

ⓒ 阿部章仁

通訳/樅山智子

この記事に関連するタグ