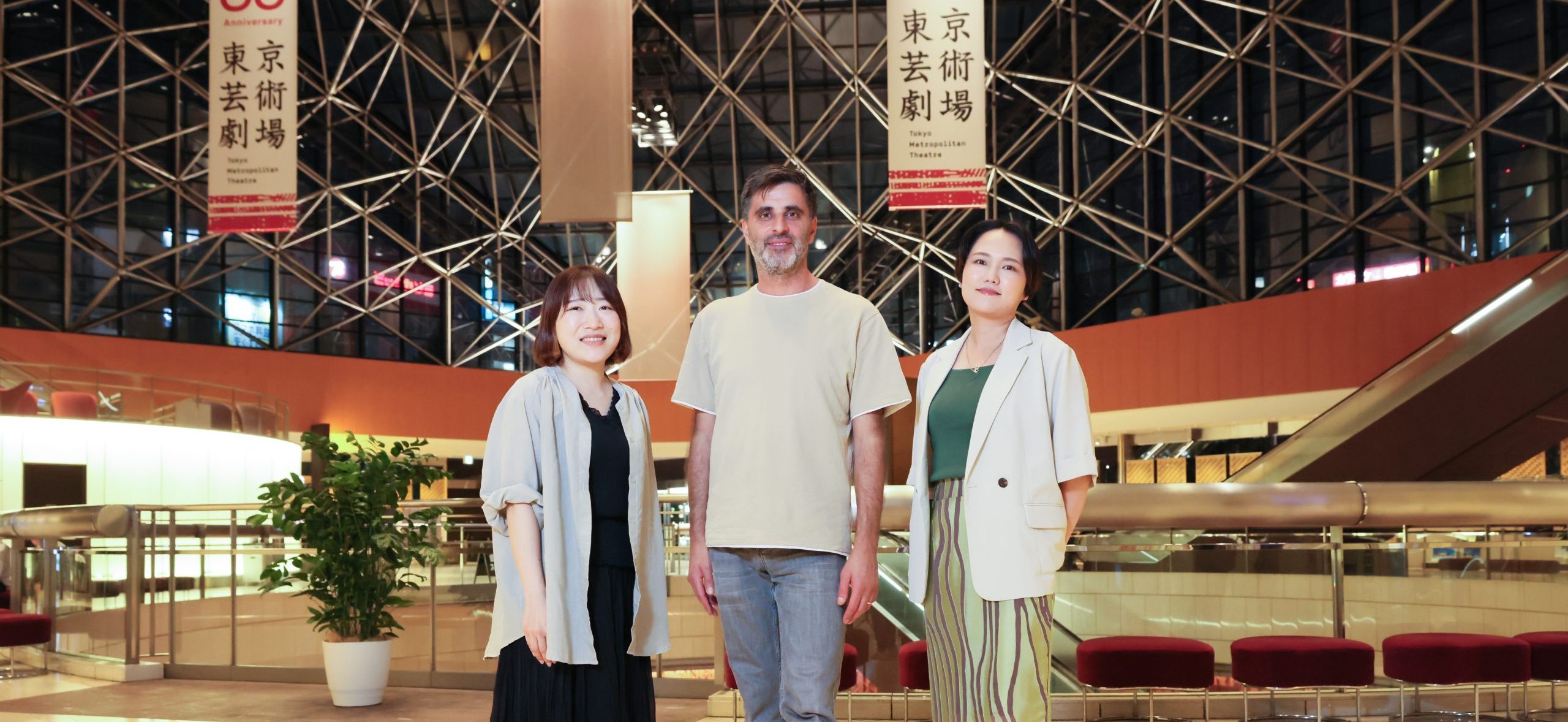

インディー・チャン/バッサム・ガジ/高羽彩

舞台芸術と多文化共生ー今、劇場ができること

Ⓒ宮川舞子

ⓒ 宮川舞子

インディー・チャンIndi Chan

香港出身、香港大学文学院卒業。留学時、日本の現代演劇に魅了され、演出を目指す。2017年、文学座附属演劇研究所入所。2022年、文学座演出部の座員に昇格。研究所時代から小林勝也、西川信廣、松本祐子、所奏らの演出助手を務める。日本語以外も、広東語(母語)、英語、中国語(北京語)など、さまざまな言語を学び、日本演出者協会の国際演劇交流セミナーの実行委員や、中英劇団(香港)来日交流ワークショップの通訳、アリス劇場実験室来日公演のコーディネーターなど国際演劇交流の場でも活動している。2024年に『知秋リーディング公演』、月波兎『いちごの沈黙』『ラスト・サパー』を演出。2025年9月アトリエの会『野良豚 Wild Boar』で文学座公演を初演出。

ⓒ 宮川舞子

バッサム・ガジBassam Ghazi

レバノン出身。ハイデルベルク、ベルリン、ケルンにおいて、教育および演劇教育について学ぶ。2015年から2021年までケルン市立劇場で移民第2~3世代を中心に立ち上げた市民参加劇団“Import Export Kollektiv”(インポート・エクスポート・コレクティフ)の芸術監督を務める。2021年から2024年までデュッセルドルフ市立劇場で参加型市民劇団“Stadt:Kollektiv”(シュタット・コレクティフ)を主宰。2024年よりケルン市立劇場ディレクター・市民参加部門ドラマトゥルクに就任。実際に起きた移民排斥事件の現場を巡るバスツアー「Solingen(ゾーリンゲン)1993」の演出で、2024年にドイツ演劇賞「DER FAUST」を受賞。また、ダイバーシティトレーナーとして、教育機関や文化機関向けに多様性、差別、エンパワーメントをテーマにしたトレーニングを実施。

ⓒ 宮川舞子

高羽彩Aya Takaha

タカハ劇団主宰・劇作家・演出家。早稲田大学卒業。早稲田大学の「てあとろ50’」を経て2004年に個人演劇ユニット「タカハ劇団」を旗揚げ、主宰・脚本・演出を手掛ける。緻密な物語性と生々しく日常的でありながら、どこか叙情的な言語感覚が旗揚げ当初から高い評価を得る。ユニット公演をコンスタントに続けながら、プロデュース公演の脚本・演出も担当。近年ではドラマ・アニメーションの脚本も手掛け、2024年に脚本を担当したWOWOW連続ドラマ『東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-』が第14回衛星放送協会オリジナル番組アワード番組ドラマ部門最優秀賞を受賞。随所にコメディ的要素もちりばめながら、どこか冷徹とも言える終着点へと向かっていく世界観を特徴としている。

移民や難民などの人種・民族的マイノリティに対する差別やヘイトスピーチが、世界的に増長の一途をたどっている。こうした分断の時代に、多様性を推進し、誰もがアクセス可能な豊かな文化享受の場を目指す公共の場における舞台芸術は、有効な手立てを持ち得るのだろうか。

東京芸術劇場は、演劇を媒介として東京に住む外国人や海外にルーツを持つ人々との交流を促し、互いを知ろうという多文化共生プログラムに力を入れている(*注)。そのひとつで、東京都との共催で実施した多文化・多言語の人に向けた演劇ワークショップのプログラム開発とファシリテーターを養成する講座「ドイツ 移民との演劇創作の現場より 多文化社会における演劇ワークショップ開発」の講師バッサム・ガジと、2023年に同講座に参加した高羽彩(劇作家・演出家、タカハ劇団主宰)とインディー・チャン(演出家、文学座演出部所属)が2年ぶりに再会。講座で学んだことや、実践におけるリアルな体験を分かち合った。

インタビュー/伊達なつめ 構成/長沼 航

(*注) 東京芸術劇場は~力を入れている

東京都と東京都歴史文化財団は、2021年の東京オリンピック・パラリンピックの後に、その文化的レガシーを継承すべく「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」というプロジェクトを始動した。これは障害の有無、年齢、言語・文化の違い等を超えて誰もが芸術文化にアクセスできる環境づくりを目指すもので、都立文化施設や文化事業においてさまざまな事業を展開。この一環で東京芸術劇場は「演劇による多文化共生」のモデル開発をアーツカウンシル東京と共に担当している。

日本で活動する演劇人にとっての「多文化共生」

- 高羽さんとインディーさんが「ドイツ 移民との演劇創作の現場より 多文化社会における演劇ワークショップ開発」を受講されたきっかけは何だったのでしょうか。

- 高羽 私は将来的に自分の作品が海外で上演されることを望んでいまして、そのために海外で演劇を作っている方の創作現場を見たかったんです。多文化共生というテーマに惹かれたというよりは、海外の演出家に会える貴重な機会だと思って参加を決めました。とはいえ、多文化共生は私にとって長年のテーマでもあります。私が主宰するタカハ劇団では、ここ数年障害者向けの観劇サポートを必ず実施しています。例えば、耳の聞こえない人々は手話を使って会話を行いますが、これは日本語とは全く異なる言語です。そこには手話という言語でやりとりされる独自の文化がある。こうした、障害を含めた人間の身体的特徴に規定されるさまざまな文化を大事にしたいという意味で、多文化共生に関心を持っています。

チャン このワークショップの情報は、当時所属していた文学座附属演劇研究所の同期が教えてくれました。私は香港出身で、日本に来てから差別や偏見にさらされることもありましたが、日本語ができるので、不平不満があれば直接主張することができます。でも、私より日本語が苦手な外国人の友人もいます。その人たちは、生きることには困っていないかもしれないけれど、そこから一歩進んで「楽しく生きる」ための手助けが、私にはできるのではないかと思ったのが、参加の動機の一つです。

- 実際に参加してみてどうでしたか。

- 高羽 文化の異なる人とコミュニケーションするための手法がとてもたくさんあることに驚きました。「手法」といってもそれはゲームのようなもので、感覚としては、ただ遊んでいるだけ。例えば、みんなで床に大きな世界地図を作って、自分の出身地や行きたいところに集まったりして楽しむうちに、自然とお互いのことがわかっていく。さらに数日経つと、それが一つの作品になっている。「演劇やるぞ!」という前のめりな気持ちじゃなくて、遊んでいるうちにお互いのことが自然と好きになって、その過程がそのまま作品になることがすごく面白かったですね。

-

高羽彩

- お互いを知るだけではなく、好きになるところまでいくんですね。

- 高羽 そうですね。知ることと好きになることはとても近くて、相手のことを知ってしまうと好きになってしまうのだと思いました。というか、わざわざ相手のことを知って嫌いになるってあんまりない。むしろ多くの場合「知らない」ことによって嫌いになっているんじゃないでしょうか。

ガジ たとえ2時間だけのワークショップでも、一緒にいるという事実が特別な力をもたらしてくれる、と私は信じています。その力によって、お互いに何かを共有しようとする。そのために重要なのはどういう雰囲気を作るかです。

チャン それこそバッサムさんが作った空気が、最初から温かかったですよね。例えば、言いたくないことは言わなくていい/嘘をついてもいいというルールがありました。これによって、逆に言えることはどんどん言うようになって、気がついたら作品になっていた。それから、私は普段は集まった顔ぶれの中で生じる上下関係において、どうしても常に下のほうになってしまうのですが、このワークショップでは、私より経験のある人もない人も一緒にアイデアを出し合って、楽しむことができました。私にとって「全員が平等」という環境は初めてで、そのことにも感動しました。

-

2023年のワークショップでの高羽(左から2人目)とチャン(同3人目)ⓒ 東京芸術劇場

「とにかくやってみよう」実践がもたらす発見

- このワークショップは受講するだけでなく、学んだことを活かして、実際にさまざまなルーツを持つ方々を対象にワークショップを導くところまでがワンセットでした。なかなかハードルの高い内容かと思いますが、実際にファシリテーションをする立場を経験してみてどう感じましたか。

- 高羽 正直めちゃくちゃドタバタすぎて、総括もままならなくて(笑)。ずっと「わ〜っ!」って必死になっていた記憶ばかりです。でも、確実にできてよかった。期間が長ければいいというわけでもなくて、約1週間の中でやり切るという制約があったからこそ、我々も集中して取り組めたと思います。

- 実際に取り組むことの重要さを感じられたんですね。何か変化はありましたか。

- 高羽 伝わらないことに対する恐怖がなくなった気がします。私はすごく言語先行型の人間で、自分で言うのもなんですが弁が立つほうなんです(笑)。それゆえに、言葉が通じない人を前にしたとき、自分の武器がなくなったような気持ちになってしまい、とても恐ろしいんです。だけど、あのときはそんなことを言ってる暇はなかったし、言葉という自分の持っている武器がなくなっても、誰かから攻撃されたり傷つけられたりするわけではないことが、実感としてわかりました。英語を学びに海外留学に行った人みたいな感覚かもしれないですね。

ガジ 躊躇している時間などないからやる、というのは大事なことです。とにかくやる、実践することが重要なんですよ。

高羽 参加メンバーには、普段ワークショップ・ファシリテーターとして活動している人も多かったので、それぞれのワークの狙いや意味や効果を尋ねるんですが、バッサムはその質問をはぐらかすんですよね(笑)。核心の部分はわざと教えてくれないんです。

ガジ 正解なんてないんですよ。

高羽 変に考えが凝り固まる前にやってみる。すると、心が何かを理解したり、自分たちはわかっていなくても参加者がめちゃめちゃ楽しんでくれているのを見て「なんだ、これでよかったんだ!」と思う。そういうことの繰り返しでしたね。

チャン ほかの受講生からも多くのことを学びましたし、なによりワークショップの参加者が楽しんでくれて、その人たちの表情を見ていると「交流ってこういうことなんだな」と実感できました。

ガジ かなり年配で日本語を全然解さない方もいましたよね。

高羽 でもすっごくノリのいいおじさんで、一番盛り上がってました(笑)。

ガジ 言葉がわからなくても真似をしたり、やってみせたりなど、身体を使ってコミュニケーションを取れることが、演劇に携わる私たちの強みだと思います。

-

2023年のワークショップより。 ⓒ 東京芸術劇場

演劇は演劇人だけのものじゃない

- この講座を受けて、ご自身の創作活動に何か影響はありますか。

- 高羽 それまで意識の中にいなかった人たちが、意識に上がってくる感じはすごくありました。ふだん自分の生活で触れ合わない人たちのことは、存在していてもなかなか見えない。少しだけですが、そういう人たちの存在が見えるようになりました。まだ実際に作品の中にはっきり生かされてはいないんだけれども、現代口語の演劇を書く上で、今の社会を表すときに、果たしてこの登場人物だけでいいんだろうかという問題意識は生まれましたね。

チャン 私は在日外国人の方とのワークショップを企画していて、頑張って劇団(文学座)で企画を通そうとしているところです。

-

インディー・チャン

- どのような内容なんですか。

- チャン とある漫画を舞台化し、その中の子どものキャラクターを使って在日外国人の子どもと日本の子どもが一緒に参加するワークショップです。両者が演劇を通じて交流することで、外国人も私たちと同じ人間であることを理解できるようになり、また互いに異なる文化を知ることができると思います。劇団内ではほかに大きな企画があって、まだ実現できてはいないんですが……。

高羽 インディーさんは文学座という保守的とも言える劇団の中でこういう企画を通そうとしている。難しいけどとても意味があることですよね。

チャン その第一歩として、2025年9月に文学座で上演した『野良豚 Wild Boar』では、日本香港人協会の協力を得て、広東語の台本を使って日本の方と講座をしてみました。演劇をやっていない方でも、台本を題材にして講座やワークショップをやると、面白がってくださる姿を見て、演劇は演劇人だけのものだけではないなと実感できました。

ガジ ワークショップを届けたい人々、例えば日本に住む外国人の方々にどうやってアプローチするのかが大切ですよね。すごくいいプログラムを思いついたとしても、その情報を欲している人にどうやって届けるかまで考えなければいけません。

- バッサムさんの中で何か答えはありますか。

- ガジ ひとりではできないことです。これには文化芸術の分野よりも、社会福祉・教育の分野でのパートナーが必要だと思います。しかも、そういった機関とは、対等な立場で協力し合うことを意識しなければいけません。ドイツでよくあるのは、巨大な公立劇場が町の中の小さな外国人支援団体にアプローチして、その人たちからたくさんの時間や労力を奪っておいて、自分たちからは何も提供しないというケースです。

- 劇場側にそのつもりはなくても、参加する団体の人たちに、自分たちは搾取されたと思われてしまう可能性もありそうですね。

- ガジ それを避けるためにも、劇場が団体に一定額の対価を支払うことが重要です。私が携わる現場では、ノンプロフェッショナルの人々に出演してもらうことが多いので、その人たちに報酬を支払ってもらえるように劇場側に掛け合うことにしています。決して高額ではありませんが、こうして報酬を支払うという体制を整えています。

-

バッサム・ガジ

排外主義的社会に抗するために劇場/演劇ができること

- 現在、国内外を問わず、排外主義的な言説で人々をあおる風潮が顕著になっています。こうした中での多文化共生に向けた場からのアプローチについて、どのように考えていますか。

- 高羽 世の中を変えていこうとするには、ソフトとハードの両面が一緒になって変わっていく必要があると思っています。ハード面はいわゆる社会的な制度で、ソフト面は人々の内面。ハード面にも、もちろん取り組んでいかなければいけないことはありますが、私たちがより向いているのは、作品を通じて人々の意識をゆっくり変えていくこと。なので、性急な変革は難しいですが、物語の力によって変化が起きると信じて踏ん張ることが重要だと思います。

チャン みんな自分の生活が一杯いっぱいすぎてほかのものを知る余裕がなくなってしまっているから、今の排外的な風潮が生み出されているのだと思います。でも、私たちには政治家のように、政策を実現することはできない。私にできることで重要なのは、私たち外国人の物語を、どうやって伝えていくかだと思っています。また、これまでの多文化共生の枠組みでは、外国人だけが対象とされていた気がします。でも、バッサムさんとやったワークショップのように外国人も日本人も一緒の場所にいてものづくりをすることで、お互いを知り、新しいつながりが見つけられることに気づきました。

ガジ 外国籍の方を含めたいろいろな人がいるところで、その人たちと接することによって初めて、新しい空間、新しい世界が開けていくでしょう。

高羽 そういうときに劇場が果たす役割は、ものすごく大事だと思います。私は劇場を社会の鑑(かがみ)だと思うし、そうあるべきだとも考えています。そのためには舞台上にいる人が多様なだけではなくて、いかに多様な人が集まる客席をつくるかも大事だと思います。それは劇場側がどういう劇場をつくろうとしているのかという意識に関わってくるはずです。劇場の取り組みが、みんなが住みやすい社会をつくることにつながっているんだということを、理解してもらうことが重要ですね。

ガジ もうひとつ大事なのは、そうした劇場との関係を次の世代にもつなげていくことですね。私はケルンで10年間演劇のコレクティブと一緒に仕事をしていましたが、そこにいる人たちは10年間演劇とともに育ち、経験を積んで、劇場のテクニカルスタッフや俳優、演劇教育の専門家や演出家になっていたりします。そうやって一緒に育っていくことによって次世代が劇場に行くようになったり、演劇に関わる仕事に就いてくれたりするわけです。

今日、各地で戦争が起き、分断がどんどんひどくなっている状況です。まず、私たちは演劇で世界を救うことはできないことを理解すべきです。しかし、人々の心を慰めてくれる、寄り添ってくれる物語は大事だと思いますし、そういう物語を必要としている観客は多いはず。権力者たちによる大規模な動きの中で、私たち演劇人がやっていることはとても小さいですが、そうした営みの中にこそ、個人を慰め得るものがあるんじゃないでしょうか。

-

協力:東京芸術劇場、アーツカウンシル東京 ⓒ 宮川舞子