山田由梨

劇作家による自作ガイドvol.3—山田由梨が語る『わかろうとはおもっているけど』

ⓒ 井野敦晴

ⓒ 井野敦晴

山田由梨Yuri Yamada

作家・演出家・俳優。1992年東京生まれ。立教大学在学中に「贅沢貧乏」を旗揚げ、全作品の作・演出を務める。舞台と客席、現実と異世界、正常と狂気の境界線をシームレスに行き来しながら、現代の日本社会が抱える問題を奔放な想像力と多彩な手法でポップに浮かび上がらせる作風を特徴とする。『フィクション・シティー』(2017年)、『ミクスチュア』(2019年)で岸田國士戯曲賞にノミネート。『みんなよるがこわい』(2015年初演)の中国版が中国全土を巡回、『わかろうとはおもっているけど』(2019年初演)が2022年フェスティバル・ドートンヌ公式プログラムとしてパリで上演されるなど国内外で活動の幅を広げている。

ドラマ脚本・監督、小説・コラム執筆も手がけ、Abema「17.3 about a sex」「30までにとうるさくて」脚本、NHK「作りたい女と食べたい女」脚本を担当。WOWOW「にんげんこわい」シリーズでは脚本・監督として参加。2025年秋、初の書き下ろしエッセイ本『ぜんぜんダメでパーフェクトなわたしたち』出版。

戯曲を書いた作家自身に作品解説をしてもらうシリーズの第3回は、個人と現代社会とのつながりを客観的かつポップな明るさで描く、贅沢貧乏主宰の山田由梨の代表作『わかろうとはおもっているけど』(通称『わかおも』)。性差における「ディスコミュニケーション」を双方向から見つめ、異性間の「わかりあえなさ」と「わかりあおうとした先にあるもの」を問う、フェミニズムについて考える70分の佳品だ。インタビュアーは『ハートランド』(第68回岸田國士戯曲賞)や『養生』(第32回読売演劇大賞優秀演出家賞)などの作・演出を手がけ、個人と家族や社会との関係を赤裸々に描写する、ゆうめい代表の池田亮。同世代の劇作家・演出家・劇団主宰者として、また異なるジェンダーの立場から、山田の作家としての原点にまで遡り、対話しながら作品の深部に迫ってゆく。

インタビュー/池田亮 構成/丘田ミイ子

『わかろうとはおもっているけど』(初演版)

作・演出:山田由梨 音楽:金光佑実

出演:島田桃子、山本雅幸、佐久間麻由、大竹このみ、青山翔子

2019年2月13日~3月3日 BUKATSUDO HALL(神奈川)、原宿VACANT(東京)

(一般社団法人EPADと国際交流基金の共同事業により配信)

【あらすじ】

テルとコウは半同棲状態の、“どこにでもいるような普通のカップル”。ある日、テルは妊娠していることに気づき、友人のメイに打ち明ける。結婚や妊娠への疑問と不安を抱えながらも、なかなかコウに胸中を打ち明けられずにいるテル。そんな中、メイや家にいる不思議なメイドたちも巻き込んで、事態は思わぬ“逆転”の展開を辿る。

【登場人物】

テル(女)

コウ(男)

メイ(女)

メイド・サバ(女)

メイド・リズ(女)

-

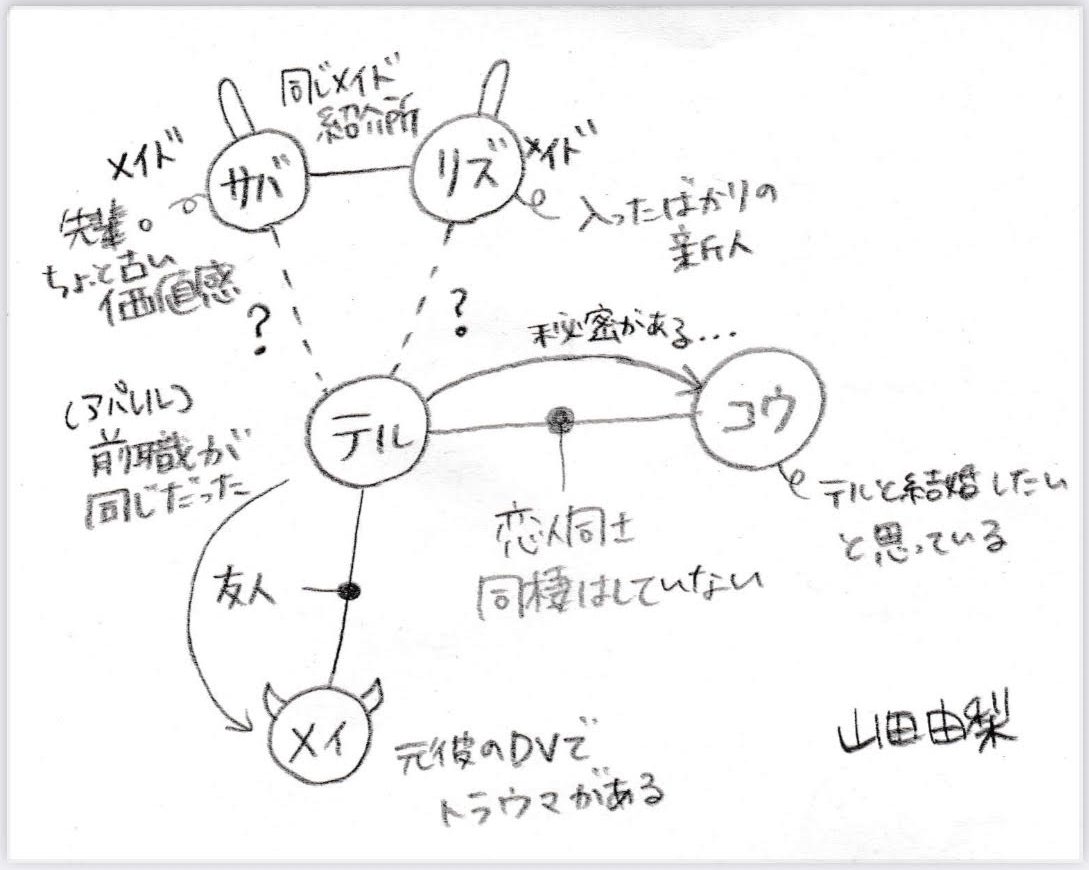

山田由梨筆による『わかろうとはおもっているけど』初演版 登場人物相関図

- 池田 山田さんと僕は東京で活動する同世代の劇作家として、『わかろうとはおもっているけど』初演時のアフタートークをはじめ、さまざまな場でお話ししてきましたが、今日はより深いお話を伺えたらと思います。まず、演劇人としての山田さんの背景から教えてください。子役で俳優のキャリアをスタートされたんですよね。

- 山田 姉が先に子役を始めていたこともあり、就学前から児童劇団に所属していて、初舞台は小学2年生、1999年に帝国劇場で上演された『レ・ミゼラブル』のリトル・コゼットでした。錚々たるキャストに囲まれたなんとも華々しいデビューでしたが、当時は事の重大さも知らず、はしゃいだり、はしゃぎすぎて叱られたりしていました(笑)。一人でソロ曲を歌ったときの照明の眩しい光、舞台袖で母が最初の音を外さないよう祈っていた姿、ジャン・バルジャン役の滝田栄さんと手をつないで歩いたシーンや「最高のリトル・コゼットだったよ」と頭を撫でてもらったことなど、鮮烈な光景として脳裡に残っています。大人になって振り返ると震えるような体験ですよね。中学進学を機に子役をやめて学校生活に戻りましたが、「いずれまた俳優を再開したい」と思っていました。

-

ミュージカル『レ・ミゼラブル』のリトル・コゼット役で帝劇に出演(1999)

- 池田 高校は演劇に熱心な校風だったそうですね。

- 山田 母校の都立青山高校は、文化祭になると3学年全ての教室に舞台セットが建て込まれ、2日間で15演目ほどが同時上演されるような高校でした。劇団四季やキャラメルボックスから演目をお借りし、上演権の交渉も生徒主導。ダブルキャストで1日4ステージ上演するので1時間尺に脚本を短く編集して、夏休みは稽古に明け暮れました。私は主人公を演じるときもあれば演出や振付をするときもあったり。脚本、照明、音響、衣裳など各セクションがあり、部活動で多忙な生徒も当日は照明などで参加し、全員が何かしらの役割を担っていました。皆が楽しんで取り組んでいて、発表当日は生徒の家族だけでなく一般の観客もすごく多かったんですよ。

- 池田 教室での創作・上演という出発点は、のちの一軒家やアパートでの上演にも通じますね。

- 山田 演劇の文脈では交わらない野球部などの友人たちと一緒に演劇を作れたことが、すごく楽しかった。その感覚は、大学以降の演劇活動のスタンスにもつながっていると思います。

- 池田 贅沢貧乏の旗揚げは、立教大学映像身体学科在学中ですね。

- 山田 初めて脚本を書いたのは、自主映画サークルで映像を撮った1年生のときでした。2年生になると「もっといろんな演劇を観たい」と思い、バイト代をほとんど観劇費に充てて下北沢(東京都内で最も小劇場が密集する日本屈指の演劇の町)に通いました。もっとも強く影響を受けたのは、ケラリーノ・サンドロヴィッチさんの不条理劇。大学の図書館で別役実さんや如月小春さんの戯曲を読み始めた影響もあり、初めて戯曲を書いてみました。それを大学の先生だった長島確さんに読んでもらい、厳しいご意見はいただいたんですが、それでも「書き切ったことが、まずすごく偉い」と言っていただいたことを強く覚えています。

- 池田 最後まで書けなくてやめる人も、厳しい言葉に心が折れる人もいるけれど、山田さんはその後も書き続けた。それはやはり「自分で書いた戯曲を俳優に演じてもらいたい」「演出をしてみたい」という気持ちがあったからですか。

- 山田 ある夜、「人づてに聞いた話を私がお客さんに向けて語る」というスタイルのひとり芝居を思いつき一気に書いて、書き終わると早速友達に電話をかけて電話越しにひとり芝居をやってみたんです。そしたらその友達が「面白いからやろうよ」と言ってくれて。それで学校のホールを借りて、昼休みに上演したのが贅沢貧乏の始まりなんです。稽古で教室を利用する際に大学へ申請した名称がそのまま団体名になりました。やがてそのひとり芝居『スーパーミラー』を見た友達が「次なにかやるなら一緒にやりたい」と声をかけてくれて2人芝居を上演し、その次は4人芝居を、というふうに続いていったんです。だから書き続けられたのは、単に「やろうよ」と言ってくれる人がいたから。お金はないけれど仲間がいて、皆で工夫しながら映画や演劇を作る日々が、まさに“贅沢貧乏”だったんですよね。

-

ひとり芝居『スーパーミラー』(2012)立教大学新座キャンパス STAGEBOX

- 池田 「贅沢貧乏」って、すごく記憶に残るネーミングですよね。相反する言葉の言語感覚も面白いし、日常と近しいところから表現を見つめる山田さんの演劇観やスタイルともリンクした命名だなと感じます。そして同世代の劇作家としてやはり衝撃的だったのは、「家プロジェクト(uchi-project)」(*1)。これも山田さんにとっては高校時代から地続きの試みのようにも感じます。

- 山田 大学内を飛び出して贅沢貧乏として初めて小劇場で公演をした際に、「本番と稽古が同じ場所でできる方がよい」ということを痛感したんです。それで築50年の家を借りました。「どうせ借りるなら、観客が上下階を移動しながら観られる方が平屋より可能性が広がるかも」と思って、2階建ての一軒家を。ここで家や土地に馴染む演劇を目指して、月の半分は住み込み、近所でバイトをしながら創作しました。家を借りて公演を打つということは、演劇の創作だけでなく、小屋の運営も担うということ。家賃やギャラを払うために何回公演すればいいかなど、当時は私もそういう制作業務を一緒にやっていたので、演劇をやっていく上での金銭感覚が養われました。スケジュールも自由に組めるし、劇場ではできないことをかなえた感触がありました。改めて振り返ると、最初からいわゆる日本の小劇場すごろく(*2)的な考えや文脈から離れたところで演劇を作ってきたんですよね。一緒にやっていた仲間も演劇を観たことのない人ばかりだった。だからこそ、自分たちの創作にとことん集中して向き合えたのだと思います。

-

「家プロジェクト(uchi-project)」のひとつ、アパートで上演した『ハワイユー』(2016)ⓒ Kengo Kawatsura

- 池田 今でこそ、日本でも劇場以外の空間を活用したイマーシブシアターがたくさんありますが、贅沢貧乏はまさに先駆けだったのではないでしょうか。贅沢貧乏の歩みを調べれば調べるほど、まさに僕が自分の団体でしたいことが詰まっているんですよね。つまり、全部先にやられてしまっているんです(笑)。

- 山田 でも、「前例がないことをやってやろう」と思っていたわけではないんです。作品のクオリティをあげるために劇場で稽古をしたい、もっとお客さんが入りそうと思ったらロングランをしたい、という単純な欲求から家を借りて作品を作り、そのときに家の中にあるものを使って演劇を作るということが私にとっては自然で当たり前だっただけ。なので、初めて大きな劇場で上演したときの困惑は大きかったですよ。1公演10〜20人だった観客が突然200人規模になったことにも戸惑いがあったし、例えば家の壁にフックが1個残っているのを見て「このフックに何を掛けるか」から物語の構想を始めていた私にとって、何もないブラックボックスは手ごわかった。「もうカレンダーの日焼け跡でもいいからあってほしい!」みたいに困りました(笑)。2017年に東京芸術劇場 シアターイーストで上演した『フィクション・シティー』(第62回岸田國士戯曲賞最終候補作品)では、そこを逆手にとって「劇場で演劇を上演すること」への問いや疑いをテーマにしました。

- 池田 『フィクション・シティー』と同じ2017年に、三鷹のビルの一室で上演された『みんなよるがこわい』(2015年初演)が中国でも上演されました。それこそ小劇場すごろくで言うと、異例の流れの海外進出ですよね。反応はどのようなものでしたか。

- 山田 TPAM(現YPAM)フリンジでの上演を観た、中国のプロデューサーからの招聘でした。大きな物語を大劇場で上演する傾向が強い中国で、個人の生活に根差した小さな物語は新鮮だったようで、「こんなにも日常的で自分の話だと思える演劇を初めて観た」と、若い女性を中心にすごく喜んでもらいました。

-

現地キャストで上演した中国版『みんなよるがこわい』(2017)ⓒ Xixi Arts Center

-

家プロジェクト(uchi-project)

贅沢貧乏が2014年より始めた、一軒家やアパートを長期的に借りて創作・稽古・上演を行うプロジェクト。

-

小劇場すごろく

劇団の公演におけるステップアップを上演される劇場の所在地や規模、知名度などによって推し量る風潮。

-

ⓒ Kengo Kawatsura(2019)

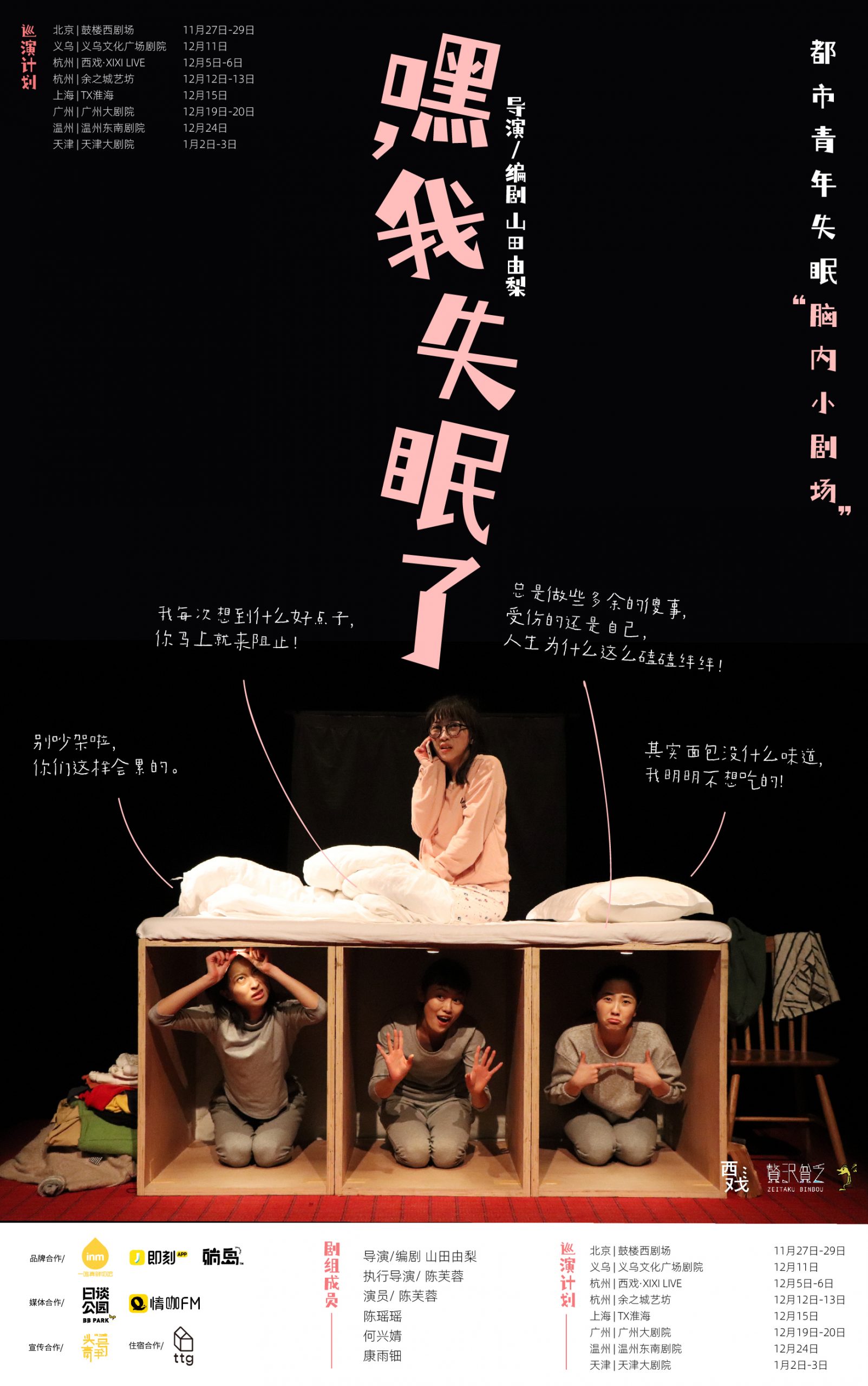

『わかろうとはおもっているけど』2025年国内ツアー

作・演出:山田由梨 音楽:金光佑実

出演:大場みなみ、山本雅幸、佐久間麻由、大竹このみ、青山翔子

東京:2025年11月7日~11月16日 東京芸術劇場 シアターイースト ※英語字幕回、日本語バリアフリー字幕回あり

久留米:2025年12月6日~12月7日 久留米シティプラザ Cボックス

札幌:2025年12月13日~12月14日 クリエイティブスタジオ(札幌市民交流プラザ3階)

- 池田 2025年11月より国内3都市ツアーが上演される『わかろうとはおもっているけど』も2022年にパリ公演が上演されました。まずは山田さんから本作がどんな作品であるかをお聞かせください。

- 山田 『わかろうとはおもっているけど』は、男女の性差や平等をテーマにした作品であると同時に、「その平等が本当に可能なのか? そもそも平等とは何なのか?」という一つの思考実験でもあります。体の違いという、なくならないものが存在すること。その先でどんなふうに人はわかり合うことが可能なのか。そんな「コミュニケーション」に関するお話です。上演時間も70分と、演劇の入門としても比較的観やすいのではないかなと思っています。

- 池田 そもそも、男女の性差や平等を扱おうと思ったのはなぜだったのでしょうか。

- 山田 執筆時は、「女性は子を産む機械である」という政治家の問題発言があったり、医学部の受験で女性が不利を被った出来事などが起きていた頃で、社会に対する一つの対抗としてこの作品に向き合っていたところがありました。また、私の年齢が27歳だったこともあり、子どもを産むかどうかを意識したり、世間からもそんな目線を向けられ始めた実感もあって……。それ以前は、社会における性差についてそこまで深くは考えていなかったし、男女の性を作品のテーマにすることにも抵抗があったのですが、フェミニズムを学ぶにつれて、そういった違和感を強く意識せざるを得なくなったんですよね。

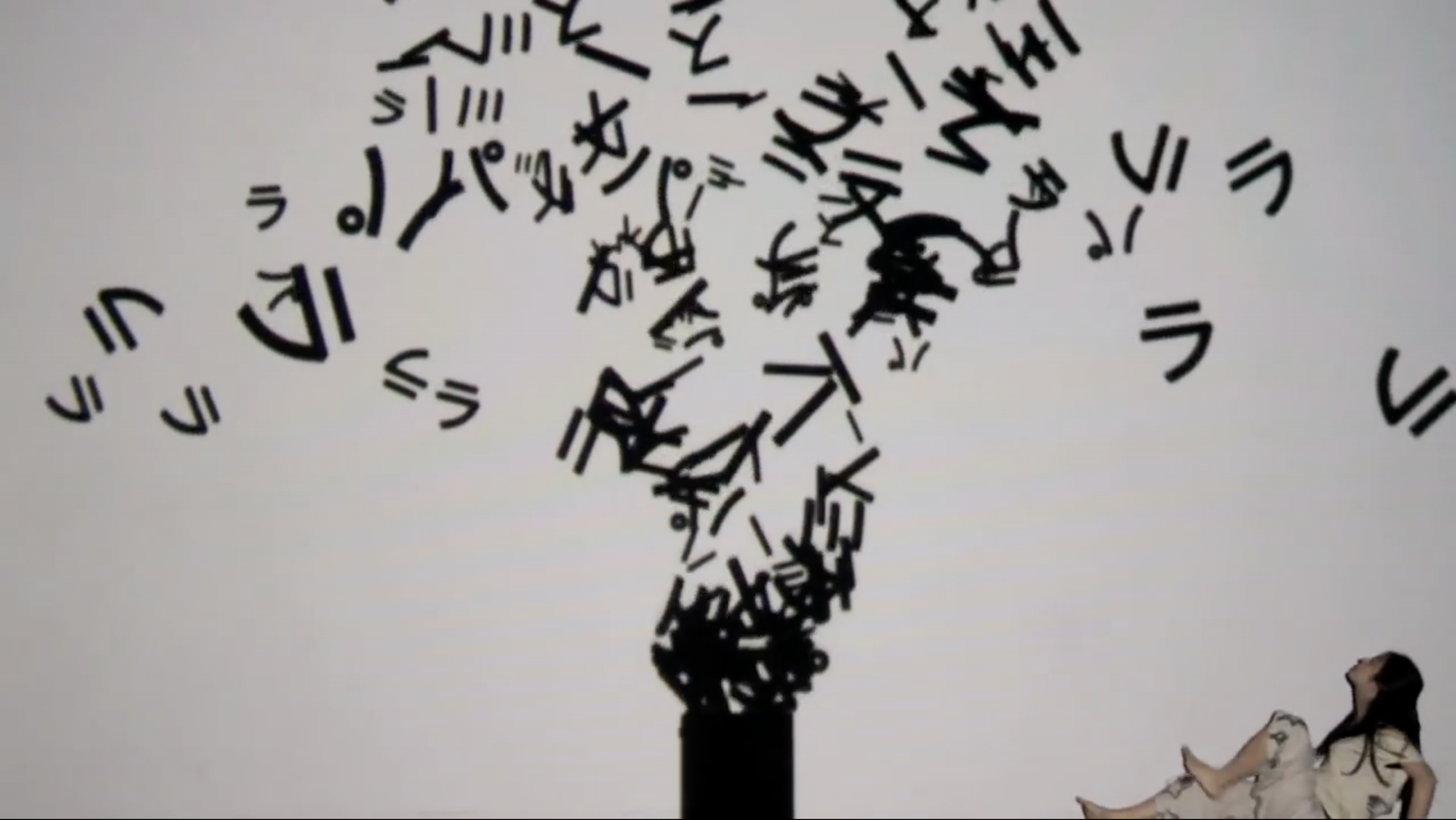

- 池田 美術や衣裳や髪型など、ビジュアルから受ける印象も非常に鮮烈な作品ですが、作品の内部とそのあたりのアイデアはどうつながっているのでしょうか。

- 山田 性差への問題意識やフェミニズムへの関心が出発点になった作品ではあるのですが、最初にふと頭に浮かんだのは言葉ではなく、ビジュアルでした。長い机を挟んで男性と複数の同じ格好をした女性が向かい合っているという構図の絵を描いたんです。この作品には、唯一の男性・コウ役には見えない不思議なメイドの女性が二人出てくるのですが、彼女たちは、主人公の女性の脳内を分割して顕在化したキャラクターなんです。ひとりは昔の価値観を内面化した保守的な女性・サバ、もうひとりは未来の価値観を内面化した自由な女性・リズ。それぞれ、コンサバティブとリベラリズムから命名しました。相反する二人のメイドを配置することによって、「女性が社会からどう扱われてきたか」が生々しく浮かび上がってくるのではないかと思ったんです。

私は、リアルすぎて暗くならないよう、作品の中によくフィクショナルな存在を出してポップ味を足すんですが、メイドも最初は、その要素として思いついたものでした。でも考えれば考えるほど、「メイドの存在によって表象化される性差」があるんですよね。女性の家事労働の不可視化問題もそのひとつ。舞台上でも、気づいたらお茶が出てきて、寒くなったら上着が手元に置かれて……ということが起こるのですが、「男性に見えないメイド」という設定も含めて、労働の透明化をコミカルに伝えられるのではないかと思ったんです。と同時に、家事代行のような仕事に憧れてもいいし、メイドのコスプレだってありだし、「お母さんになりたい」、「奥さんになるのが夢」と思う人がいてもいい。あらゆる個人の望む女性像を肯定したい思いもあったので、ひとりではなく、二人という単位にしました。

-

ⓒ Kengo Kawatsura(2019)

- 池田 あのメイドたちの存在はとてもインパクトがありましたが、そのようなキャラクター造形になっていたのですね。ちなみに、フランスで上演されたときの反応はどんな感じでしたか。

- 山田 全公演満席で、反応もすこぶるよかったです。フランスは日本よりも考え方が進んでいると思っていたので、「古い価値観の作品に思われたらどうしよう」という不安があったのですが、想像以上に共感してくださる方が多かったです。ありがたく思うと同時に、「ジェンダー平等が進んでいると思っていた国でも性差の問題は根本的に解決しているわけではない」とも感じました。「フェミニズムをテーマにした作品は、怒りが前面に出ることが多いけど、そうではないやさしさが新鮮」という感想があったり、「フェミニズムの入門書」と評してくださる記者の方もいました。一方で、これは国内でもあった反応ですが、「怒りを抑えるのは自己検閲なのではないか」という声もありました。ただ、私としては、この作品で描かれている問題をより広く届けるための戦略として、「怒り」ではない手法を選んだんです。

- 池田 僕も「このテーマの作品をより広く、本当に観てほしい人に届けるためにどうしたらいいのか」ということについてはすごく考えます。日本の観客と比べて反応の違いはありましたか。

- 山田 男性が女性に「前はうちに来て掃除したりしてくれたよね」と言うせりふがあるのですが、それを聞いたフランスの観客が爆笑したんですよ。日本だと彼女が彼氏の家を片付けることはよくあることなので、笑いは一切起きなかったのですが、フランスでは「信じられない」という意味合いで爆笑。しまいには、中高生くらいの観客から「男の人をわざと幼稚っぽく書いているのですか?」と質問されて。苦笑しながら「いや、日本の現状はこういう感じです。お父さんがビールと言ったらビールが勝手に出てくる(実際にはお母さんが持ってくる)、という家庭もまだまだ多いです」と答えたのですが、「どうして自分のことを自分でやらないの?」と聞かれて、ぐうの音も出なかったですね(笑)。そういう意味で、日本における家父長制的振る舞いや、家事=女性の役割と定義づける慣習の根深さも改めて痛感しました。

- 池田 耳の痛い話です。「日本の男性」と聞いて僕の頭にパッと浮かぶのは、自分自身や、中学の頃に僕をいじめていた人たちの様相です。 その後の経験からも「ホモソーシャルの中には、自らの自尊心のために、とめどないマウンティング欲を持っている人が多い」というイメージがあるから、僕には、同性でありながらも「男性性はそう簡単には変わらない」という諦念のようなものもあります。それでも、日本の男性性における優劣の軸(序列や強弱などの一点的な評価基準)に縛られてきたことによって、底なしの自尊心を求め続ける人たちにこそ、無数にある別の軸(価値基準)へつながるきっかけになる“わかろうとはおもっている”人たちを描くこの作品を観てほしいです。

- 山田 そうなんです。知人・友人からも「彼氏に観せなきゃ」という声がありましたし、実際に一緒に観に来てくれたり、彼氏のみが劇場に送り込まれてきた例もありました(笑)。「これをきっかけに話し合いたい」といった材料になっている感触はあったので、もっと広がったらいいなと思いますね。おっしゃるように、一番観てほしい人になかなか観てもらえない。そもそも劇場に来る人が限られているという問題も含めて、このあたりは今後も向き合っていかなくてはならないテーマですよね。

- 池田 僕は現状、「演劇よりもフィールドが大きくて、マスに届きそうな映像やアニメの仕事も活用したい」とも思っています。演劇に興味・関心がない人もジャンルを超えて広く浸透した作品にはわかりやすく反応してくれるので、それでおびき寄せつつ、「こっちも本当の本当に観てほしいんです」という方法を取るときもあります(笑)。チラシをユニークなデザインにしているのも、ハンドメイドで変わった小物やアクセサリーを作って販売しているのもその思いからで、どれもが何かしらの形で観劇のきっかけになってくれたらいいなと思ってやっています。

- 山田 すごくわかります。私の場合だと、テレビやラジオのドラマ脚本を担当するときがそれで、社会的/政治的なメッセージを届けるために、マスメディアを活用している感覚があります。それに比べると、劇場は来る人が限定される。わざわざ観に行こうという意思のある人が来る場所ですよね。誰かに薦められて来たとしても、チケットを取って劇場まで足を運ぶ、という意思の伴ったアクションが前提にある。だから、演劇では少し攻めたことができるし、社会的/政治的なメッセージも含みますが、どちらかというと「自分がそのことについてどう考え、研究したのか」という自由研究であり、舞台はその発表の場という感じがしています。

-

ゆうめい10周年全国ツアー公演『養生』

作・演出・美術:池田亮

出演:本橋龍、黒澤多生、丙次

京都:2025年11月1日~11月3日 ロームシアター京都 ノースホール

三重:2025年11月8日~11月9日 三重県文化会館 小ホール

福島:2025年11月29日~11月30日 いわき芸術文化交流館アリオス GSユアサいわき小劇場

北海道:2025年12月6日~12月7日 クリエイティブスタジオ(札幌市民交流プラザ3階)

高知:2025年12月12日~12月13日 高知県立県民文化ホール オレンジホール

神奈川:2025年12月19日~12月28日 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

- 池田 そうなんです。半径2メートルで起きていることを描いているので、“私小説的”と揶揄されがちですが、実は社会で起きていることについての思考や研究が演劇であり、その成果発表の場が劇場だったりするんですよね。ドラマやアニメの現場では「演劇=下積みの活動」と思われていると感じる瞬間がしばしばありましたが、まだそう思っている人にも観てほしいと思います。実際にその壁を越えて観に来てくれた映像ディレクターの方が「演劇を誤解していた。こんなに面白いならもっと早く知りたかった」と言ってくれたこともありました。

『わかろうとはおもっているけど』は、着実に観劇後の生活へ続いていくというか、特に「後々効いてくるぞ」ということを実感する作品です。初演時には気づかなかったことに気づいたり、時間を置くと響く言葉やシーンが変わるということ。だから、その瞬間はピンと来なかったり、ともすれば「自分の振る舞いを攻撃された」と感じる人でも、時間の経過に伴って感想が変わるということがあると思うんです。こうして映像で繰り返し観られることもあって、1回きり、瞬時の感想だけではない効果が何度もある作品ですよね。 - 山田 嬉しいです。複数回観てくれた友人も似たようなことを言ってくれたんですよ。初見ではなんとも感じなかった「謝らない」というせりふが、いつの間にか脳内でリフレインするようになって、「いかに自分が謝らなくていいときにも謝っているかに気づいた」と。そんなふうに後々の日常で劇中の一幕を思い出してもらったり、それをきっかけに考え続けたりしてもらえることは、作家にとってもすごく貴重なことだと思います。

- 池田 中でも「妊娠」はこの作品における重要な主題ですが、僕自身もこの数年で結婚をしたり、子どもが生まれたこともあり、初演時には思いもしなかった感触を抱くようにもなりました。妊娠すると、お腹が大きくなるだけでなく、今まで飲食できていたものができなくなったり、いつものようには動けなくなったり、女性にはさまざまな制約が出てくるじゃないですか。でも、男性である自分の体には何も変化が起きない。

- 山田 まさにそうなんですよね。子どもを生む体が女だけであることは変えられないし、そのことによる男女の差はどうしても埋められない。フェミニズムを学んだり、性差や性差別をなくすためにはどうすべきかについて、ものすごく考えたんですが、結局「完全に平等にすることは難しい」というところに行き着いてしまったんです。だったら、どこから始めたらいいのか。そう考えたときに自然と生まれたのが、「わかろうとはおもっているけど」という言葉だったんです。

- 池田 僕の場合、パートナーの妊娠中は自分も人生で初めて禁酒をしたのですが、その過程で元々そこまでお酒が本当に好きじゃなくて、飲まなくても大丈夫なことに気づいてきて、そんなに苦労をせず耐えられてしまったりもして……。だったら、どうすればなるべく平等になるだろう、より同じ辛さを体験するってどういうことなんだろう、と考えたりもしました。子どもが生まれてから二人でお酒を解禁できたときはすごく嬉しくて、「こういう体験があってよかったな」と漠然と思ったんです。それこそ、“わかろうとはおもっている”だけなのかもしれないのですが、後々になってタイトルの言葉がじわじわと迫り来るような思いがありました。

- 山田 互いが互いを完全に理解することはできないし、同時に、それを認識することでしか対等には語れないし、平等は生まれない。そう思ったときに、妊娠をしてお腹が大きくなったり、心身が変わっていく不安や違和感はあって当然なのに、社会ではそういう女性の感覚が置き去りにされたり、なかったことにされているのではないか、と感じたんです。そんな思いでこの作品を作ったので、男性である池田さんからそういったお話が聞けたことはとても嬉しいです。「妻が妊娠中だから今お酒飲めないんです」って、なんかいいですよね、夫のせりふとして。「この作品を恋人や夫にも観てほしい」という意見のほか、「妊娠をしてから抱いていた漠然とした不安や絶望に気づけた」といった感想を寄せてくれる人もいました。そんなふうにこの作品が性差の問題を考えたり、平等を話し合うきっかけになったらいいなと思っています。

-

ⓒ 井野敦晴

この記事に関連するタグ